для того чтобы иметь такое войско надо было приучить войнов

Спарта

Для того чтобы иметь такое войско, надо было приучить воинов к согласным ловким движениям, надо было смолоду закалить их тело. Первые мастера в военной выправке были спартанцы в Пелопоннесе. Это были владетели лучших земель в области Лаконии; они соединились все вместе, чтобы жить в главном городе Спарте. От крепостных (гелотов)*, которые работали на их поместьях, они получали хлеб, вино, оливки, а сами проводили время в гимнастических играх и упражнениях, в маршировке и боевых приемах. Они жили точно в казарме или лагере, вечно под военной тревогой. Да и действительно, многочисленные крепостные могли постоянно возмутиться, и спартанцы должны были держать их в страхе, чтобы оставаться в господах.

* Илоты – земледельцы, прикрепленные к земельным участкам спартиатов.

Каждый спартанец был на счету у военного начальства; никто не мог отлучиться без его позволения, особенно за границу области своей. В Спарте думали, что чужие порядки могут подать дурной пример или поднять среди граждан мысль ввести у себя какие-нибудь перемены. Поэтому на чужих людей в Спарте косились, а в особенно тревожное время иногда зараз удаляли всех иностранцев, проживавших в городе. Образцовый воин, думали в Спарте, чтобы не избаловаться, должен привыкнуть к простой жизни и не бояться лишений. Все воины, как товарищи, должны быть на равной ноге между собою; чтобы поддержать товарищеский дух, их заставляли сходиться на общие обеды в палатках; командиры и сами верховные вожди, сохранившие в Спарте титул царей, сидели вместе с другими за столами.

В гражданах старались развить солдатскую честь: им внушали, чтобы они не боялись никакого врага, оберегали свое достоинство, стояли крепко в строю и бились до последнего издыхания там, где велит долг или где приказали вожди. Мальчиков с семи лет брали из дому и отдавали в военную школу. Здесь дети были поделены на роты под командою старых служак, которые строго их муштровали. В 16 лет юноши выходили отсюда на бессрочную службу до старости.

Из людей старше 60 лет, богатых опытом, составлялся совет старцев, который вместе с двумя царями (из двух старинных семей) ведал все дела. По временам собирали на общую сходку всех воинов, но только для того, чтобы сообщить решение старцев. Это были те же порядки, что во времена Гомера.

Спартанские ополчения ходили несколько раз войной в соседнюю область на западе, плодородную Мессению: у мессенцев отняли всю землю, роздали спартанским воинам, а самих мессенцев обратили в крепостных, обязанных работать на новых господ. Остальных жителей Пелопоннеса спартанцы заставили войти в союз с собою. Когда Спарта затевала поход, союзники должны были приводить на помощь свои ополчения; все соединенное войско шло под командой спартанского царя.

Виппер Р. История древнего мира

ОГЛАВЛЕНИЕ

IV. ГРЕЧЕСКИЕ ГОРОДА И ПЕРСИДСКАЯ ДЕРЖАВА 700 – 480 гг. до Р. X.

Во времена гомеровских витязей страна была усеяна замками, около которых располагались деревни. Нередко несколько вождей со своей родней соединялись вместе в одном замке: он разрастался тогда в целую крепость, становился городом. В городе господа уговаривались решать дела общим советом, а для военной команды и для суда выбирать, вместо царя, по очереди из каждого рода на небольшой срок одного или нескольких начальников.

Торговые путешествия. Колонии, с 700 г. до Р. X. Для господ и для их свиты надо было наготовить много посуды, одежды, мебели, оружия: внутри стен города и близ них в слободах садилось много ремесленников. Прежде богатые греки носили азиатские материи, обвешивали свои комнаты привозными коврами, пили и ели из азиатских мисок и чаш. Теперь все это они стали готовить у себя. Мало того, так как народу становилось все больше, и надо было покупать чужой хлеб и привозить его из других стран в Грецию, то стали готовить выделанные вещи на вывоз. Особенно искусно делали греки глиняные кувшины и чаши, разрисовывая их фигурами, черной и красной краской.

Греческие купцы направлялись морем на запад и восток от родины, чтобы найти сбыт для своих товаров. В иных местах греки прогоняли ранее появившихся торговцев, финикиян. Многие греки уезжали с родины от тесноты и строили в чужой стране новые города, колонии.

Прежде всего они заняли весь берег Малой Азии, прилегающий к Эгейскому морю и обращенный к Греции. Самые важные колонии здесь были ионийские на средней части берега и на островах Хиос и Самос. Далее из своего моря греки пробрались на север через проливы к Черному морю. Крайние поселения их на севере были близ устьев больших рек нынешней южной России, Днепра и Дона, в стране, населенной скифами. На юг они селились в Египте и Кирене (теперь Барка)*. На западе много греческих колоний возникло на берегах Италии и Сицилии; самая крайняя на западе колония была Массилия (нынешний Марсель в южной Франции). Греция точно раздалась по всему побережью Средиземного моря, но греки не шли дальше берегов и островов.

Морское дело. Крупные корабли греков ходили на парусах и веслах. В больших судах, триерах, гребцы были посажены у борта тремя этажами, один ряд над другим; они работали быстро в такт под звуки флейты. Набирались они большею частью из бедного люда. Корабль мог идти со скоростью 16–18 верст в час. Для поездок выбирали спокойное время с весны до осени: зимой не ездили. Военные суда имели крепкий острый нос, обитый металлом: в битвах старались ударить своим кораблем в бок вражескому и пробить его острием.

Торговые города. Новые города строились у морских бухт; таков был, например, город Сиракузы в Сицилии; очень обогатился и расширился старый город Коринф, стоявший на перешейке у Пелопоннеса, между двумя глубокими заливами, заходившими с запада и востока. Если старый город был далеко от моря, он обзаводился гаванью; так случилось с Афинами, главным пунктом в области Аттик (Аттика – величиной с небольшой уезд в нашей средней губернии). В средине Афин сохранился старинный замок на крутом холме (по-гречески акрополь, т. е. город на высоте). Он считался потом священным кремлем, и в нем помещались только храмы.

Названные города да еще ионийский Милет в Малой Азии были самыми большими среди греческих. Но они далеко уступали в количестве населения нашим большим городам. Их население доходило до 80 000 – 100 000. Большинство же городов было гораздо меньше, от 5 до 10 тысяч жителей.

Но почти каждый такой город с десятком деревень да полоской берега был независим и управлялся сам собою. Таких самостоятельных городов-государств в Греции было около 100, а если считать с колониями, их число доходило до тысячи. С высокого холма в одном государстве была видна крепость соседнего, его город или гавань.

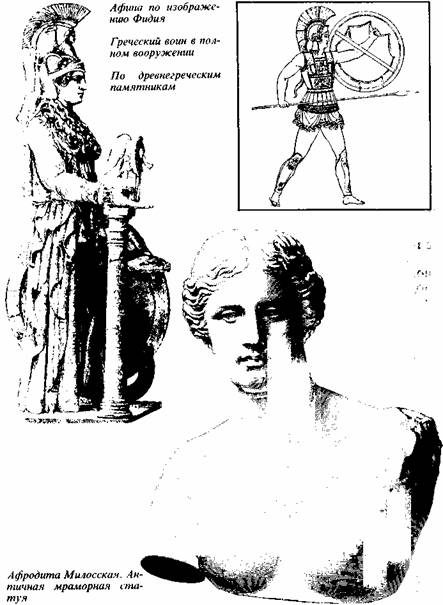

Городское ополчение. В старину на войну выходили господа, окруженные своими мужиками; те и другие неодинаково вооружались и бились. Город не только мог выставить больше воинов, чем старый замок и поместье; горожане еще и согласнее бились: их легче было собрать и обучить одинаковому бою. Всякий должен был вооружиться на свой счет, в строю ратников размещали по оружию. Отдельно строилась конница; в пехоте впереди становились воины в шлемах и латах, одетых поверх красных рубашек. Это были люди побогаче, потому что полное вооружение стоило дорого. Латники подвигались в сражении не спеша, под звуки флейты; они вступали в бой плотной стеной (фалангой), в два или три ряда, придвинув друг к другу широкие щиты и выставив вперед длинные, с сажень, копья; все вооружение воина весило более 2 пудов, и часть его в пути везли на телегах.

Воины эти шли и бились по команде. Теперь уже перестали ценить бой отдельных молодцов, которые выскакивали вперед из толпы; боевые колесницы также вышли из обычая. Врага одолевали силой всего сомкнутого отряда. В строю стояли рядом товарищи и соседи, которые связывали себя клятвой вместе биться и умереть. Идя в поход, они пели дружные песни в такт марша. Эти воины составляли главную силу городского ополчения; с боков и сзади стояли ополченцы из бедных, которые не могли купить тяжелого вооружения и бились метательными короткими копьями, или пращами, или стрелами из луков. Они обыкновенно начинали битву или преследовали бегущего врага. Но решали битву латники.

Спарта. Для того чтобы иметь такое войско, надо было приучить воинов к согласным ловким движениям, надо было смолоду закалить их тело. Первые мастера в военной выправке были спартанцы в Пелопоннесе. Это были владетели лучших земель в области Лаконии; они соединились все вместе, чтобы жить в главном городе Спарте. От крепостных (гелотов)*, которые работали на их поместьях, они получали хлеб, вино, оливки, а сами проводили время в гимнастических играх и упражнениях, в маршировке и боевых приемах. Они жили точно в казарме или лагере, вечно под военной тревогой. Да и действительно, многочисленные крепостные могли постоянно возмутиться, и спартанцы должны были держать их в страхе, чтобы оставаться в господах.

Каждый спартанец был на счету у военного начальства; никто не мог отлучиться без его позволения, особенно за границу области своей. В Спарте думали, что чужие порядки могут подать дурной пример или поднять среди граждан мысль ввести у себя какие-нибудь перемены. Поэтому на чужих людей в Спарте косились, а в особенно тревожное время иногда зараз удаляли всех иностранцев, проживавших в городе. Образцовый воин, думали в Спарте, чтобы не избаловаться, должен привыкнуть к простой жизни и не бояться лишений. Все воины, как товарищи, должны быть на равной ноге между собою; чтобы поддержать товарищеский дух, их заставляли сходиться на общие обеды в палатках; командиры и сами верховные вожди, сохранившие в Спарте титул царей, сидели вместе с другими за столами.

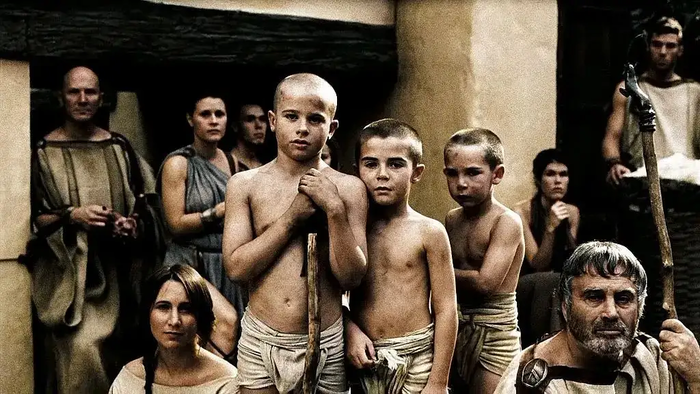

В гражданах старались развить солдатскую честь: им внушали, чтобы они не боялись никакого врага, оберегали свое достоинство, стояли крепко в строю и бились до последнего издыхания там, где велит долг или где приказали вожди. Мальчиков с семи лет брали из дому и отдавали в военную школу. Здесь дети были поделены на роты под командою старых служак, которые строго их муштровали. В 16 лет юноши выходили отсюда на бессрочную службу до старости.

Из людей старше 60 лет, богатых опытом, составлялся совет старцев, который вместе с двумя царями (из двух старинных семей) ведал все дела. По временам собирали на общую сходку всех воинов, но только для того, чтобы сообщить решение старцев. Это были те же порядки, что во времена Гомера.

Спартанские ополчения ходили несколько раз войной в соседнюю область на западе, плодородную Мессению: у мессенцев отняли всю землю, роздали спартанским воинам, а самих мессенцев обратили в крепостных, обязанных работать на новых господ. Остальных жителей Пелопоннеса спартанцы заставили войти в союз с собою. Когда Спарта затевала поход, союзники должны были приводить на помощь свои ополчения; все соединенное войско шло под командой спартанского царя.

Промышленность. В приморских и промышленных городах, каковы были Милет, Афины, Коринф, Сиракузы, образовались другие нравы. Народ был здесь подвижной, любознательный, склонный поговорить и поспорить: купеческая и ремесленная работа не казалась свободному человеку низким делом. В Афинах говорили, что отец не может требовать от сына поддержки в старости, если не обучил его сам какому-нибудь ремеслу.

В маленьком городе поневоле одни и те же люди готовили разные предметы: столы, телеги, кровати, строили дома и т. п.; ни в одном мастерстве не достигали они особенного искусства. В больших городах, где множество лиц нуждались в одних и тех же предметах, каждый мастер мог ограничиться одним ремеслом; мало того, одно ремесло дробилось между несколькими мастерствами: один, например, резал кожи, другой шил башмаки, и еще башмачники делились на мастеров мужской и женской обуви; одни кроили платье, другие сшивали его и т. д. Оттого изделия становились тоньше и красивее. Но греки не знали машин и работали инструментами, которые в сравнении с нашими были очень незатейливы.

Рабы. Мастера, которые работали на заказчиков, помещались в небольших лавочках; им помогала семья, или они нанимали рабочего, свободного или раба. На вывоз работали фабрики и заводы: оружейные, мануфактурные, мебельные, глиняных изделий; они не были так крупны, как у нас, потому что и в них работали от руки. Рабочие на фабриках были рабы. В одну мастерскую набирали от 20 до 100 рабов. Хозяин одевал, кормил их, давал им помещение, но весь их заработок забирал себе. Иной владелец рабов предпочитал избавить себя от всяких хлопот и надзора за ними: тогда он покупал их побольше числом и отдавал их внаем заводчикам: заработанное рабами делилось между владельцем и заводчиком. У одного афинского рабовладельца было 1000 рабов, которых он отдавал горнопромышленникам в тяжелую работу в рудниках; он собирал таким образом со своих рабов огромный доход.

Рабов стали привозить в большом количестве и издалека. Это были большею частью не греки, а иноземцы. Грек попадал в рабство только в особенно несчастливых случаях, например при взятии в плен. Рабов продавали на рынке. Покупатель осматривал раба как вещь. Для тяжелых грубых работ ценили сильных людей, которых привозили с Балканских гор (из Фракии) или с берегов Черного моря (из Скифии). Такой раб стоил от 80 до 100 рублей на наши деньги*. Раб, обученный ремеслу, стоил дороже, свыше 150 и 200 руб. В Афинах, когда город стал богат, рабов было очень много, более половины числа свободных.

Смуты в городах. В промышленных городах потомки вождей и царей, владевшие землей и крепостными, не могли остаться единственными господами и управителями.

Иные из благородных сами нашли выгоду в мореходстве, в торговом деле и стали в ряды промышленников. А главное – многие купцы, судохозяева, фабриканты, владельцы рудников становились богаче помещиков. Городской труд, опасности морских путешествий равняли людей разного происхождения. Одною древностью своего рода немного можно было взять в большом городе. Видные купцы и промышленники не хотели больше подчиняться старым господам. Они желали иметь участие в городском совете, где до тех пор сидели одни господа; они желали, чтобы начальники на войне и судьи выбирались из их среды.

Ремесленники, рабочие были на их стороне. Крестьяне стали тоже на них рассчитывать: малоземельные думали, что если отнять власть у господ, то можно будет забрать их землю и разделить ее между собою; другие, которые были в долгу у помещиков и обязаны были платить им большую часть своего урожая, надеялись избавиться от оброка.

На площадях и улицах недовольные шумели и собирались толпами. По временам происходили кровопролитные схватки. Иногда промышленники и простой народ выгоняли прежних господ или избивали их и отбирали их богатство. Иногда благородные брали верх, казнили противников или тоже выгоняли их, отнимали имущество. В ожесточении благородные взаимно клялись друг перед другом: «Обещаюсь вечно быть врагом народа и вредить ему, сколько хватит моих сил».

Посредники и тирании*. 600 – 500 гг. до Р. X. Случалось, что обе стороны, уставши от борьбы, не желая больше проливать кровь, уговаривались покончить дело миром. Тогда выбирали посредника и старались сойтись на человеке, которому обе стороны доверяли. Во время смут в Афинах был избран посредником Солон: он был родом из благородных, но занимался торговым делом. Решено было дать ему на время полную власть и подчиниться его приговору (594 г.).

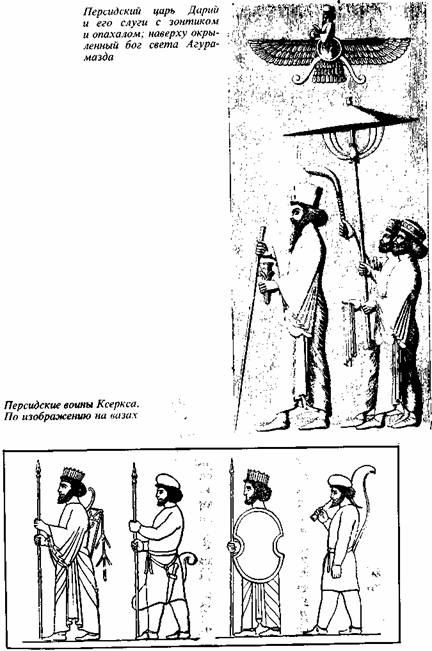

Велики были и его богатства. Персы собирали с многочисленного населения Египта, Вавилона, Сирии, Малой Азии много подати товарами и деньгами; везде произвели расценку земли и налог брали по величине дохода, который с нее получался. Современник Клисфена, третий царь Дарий, ввел для всего населения обширного государства одинаковую золотую монету с изображением государя-воителя; эта монета, дарейк, распространилась и в Греции. У персидских царей было высокое понятие о своем государстве. Одна надпись, вырезанная на камне, говорит, что «Агурамазда, верховный бог, сделал царя персидского господином над всей великой землей, над многими странами и языками, над горами и равнинами по ту и по сю сторону моря, по ту и по сю сторону пустыни». В другой сказано, что обязанность царя «наказывать неправду и ложь, награждать друзей, карать врагов и под защитой Агурамазды давать всем странам законы». Персы не теснили людей чужой веры, как ассирийские завоеватели. Кир отпустил плененных Навуходоносором евреев на родину; они возобновили разрушенный в Иерусалиме храм и стали выбирать первосвященника.

В управлении персы держались тех обычаев, которые применяют степняки, когда захватывают обширные страны земледельцев. Все государство было разделено на 20 больших областей; в каждую посылали всемогущего наместника, сатрапа, который распоряжался жизнью и смертью подданных; при нем состояло войско и подчиненные чиновники; города и деревни управлялись по-старому своими старостами, священниками и тираннами. Для передачи сатрапам царских приказов и пересылки царю отчетов устроена была особая почта, которая проезжала по большим дорогам, соединявшим окраины государства с серединой. Главная «царская дорога» шла от Сузы (в горах на восток от Вавилона) через Тигр и Евфрат к Сардам, городу Малой Азии недалеко от Милета. Так как царь не доверял сатрапам и постоянно боялся измены с их стороны, почта служила также для тайного надзора за наместниками. Иногда в область внезапно наезжал для расправы важный сановник, «око государево». Иногда наместника, по доносу, внезапно отзывали ко двору, сажали в заключение или казнили.

Греки брали своим плотным строем и согласной выучкой. Каждый отряд должен был помнить, что на нем вся защита родного города. Защищая родину, греки были уверены, что они стоят за правое дело и что за них боги: иные верили, что боги появляются по-старому в их рядах и поражают врагов. Когда заходила речь о том, как маленький народ греческий отстоял себя против грозной силы, греки гордо указывали на свою дружную храбрость, свой ум и искусство: персы привыкли рабски слушаться своего повелителя, «кланяться ему в ноги», в то время как греки – люди свободные, сами себе господа. С этой поры греки стали себя ставить выше варваров (так называли они всех не-греков; это значит собственно «бормотуны», люди, не умеющие чисто и ясно произносить греческую речь, которая грекам казалась настоящей человеческой).

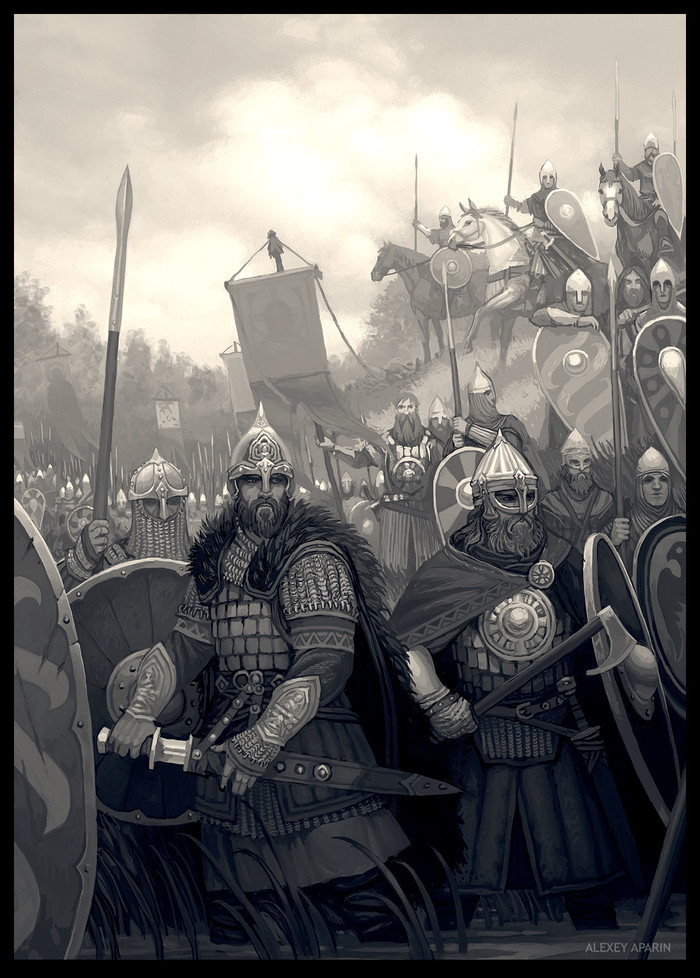

Как воспитывали воинов на Руси

Справедливости ради, стоит отметить, что на Руси все мужчины считались воинами, эта традиция шла ещё со времён эпохи так называемой «военной демократии». Конечно же, были и специально подготовленные витязи, которые посвящали всю свою жизнь войне, но владеть военными навыками должны были все юноши и взрослые мужчины, будь то горожане, землепашцы или охотники.

Надо помнить, что взросление в ту пору происходило быстрее чем сейчас. Мужчина в 14–16 лет считался вполне взрослым и мог начать самостоятельную жизнь, жениться. Для землепашца всей общиной строили дом, боярский сын поступал на военную службу, юный князь получал в управление град.

Кроме того, люди той поры сильно отличались от нынешних, и сравнение будет далеко не в нашу пользу. Практически все они были психически и физически более здоровы. Все болезненные дети умирали в первые годы или при рождении — действовал естественный отбор. Выживали самые здоровые, в дальнейшем постоянный тяжелый физический труд землепашца, ремесленника, охотника, воина укреплял их. В обществе Руси отсутствовали нынешние пороки индустриального и постиндустриального обществ — алкоголизм, наркомания, проституция, блуд, ожирение от недостатка движения, переедание и т.д.

Первым этапом в становлении мужчины было посвящение, переход из возраста младенчества в состояние ребёнка (отрока) — в 2–3 года. Этот рубеж был отмечен постригом и сажанием на коня. В четыре года за воспитание ребенка брались «дядьки». «Дядьки» — определенная воинская структура попечительства, традиционная у русов. Им выпадала непростая доля ответственности за обучение, которое проходило через цепочку инициаций и посвящений, вырабатывающих психологическую устойчивость молодого воина.

Это очень важный психологический рубеж, он создавал в мальчиках особый настрой, закладывал основные принципы бытия. Мальчиков настраивали на то, что они защитники своей семьи, общины, города, области, всей «Светлой Руси». В них закладывали стержень, который определял их судьбу. Очень жаль, что эта традиция почти утрачена сейчас. В современном мире мужчин в большинстве своём воспитывают женщины — дома, в садиках, школе, в вузах.

В Восточной Руси не было специальных военных школ (по крайней мере нет достоверных фактов, указывающих на их существование). Их заменяли практика, традиция, ученичество. С самого раннего детства мальчиков приучали к оружию. Преодолевая страх и скрывая эмоции, юноша доказывал свою зрелость. Затем, опираясь на нелегкую школу воинского учения и рукоять ножа, он уходил в дремучий лес за шкурой медведя. Попробуйте на минуту представить себе во всех красках образ огромного лесного великана, ревущего перед вами. Когтистые тяжелые лапы, способные одним движением переломать ребра и разодрать тело, против одного ножа и человеческого умения.

По дошедшим поверьям, одолев разъяренного медведя, юноша превращался в воина-оборотня, как бы вбирая в себя дух убитого зверя. На шею ему вешался амулет из медвежьих когтей. Такая традиция укрепляла выдержку воина, придавая ему сильную психологическую поддержку в любой ситуации. В специфических игрищах, развивающих координацию движений, ловкость и быстроту проходило детство, закладывая несколько большее, чем просто умение, но и то, чему порой невозможно научиться — бесстрашие.

Обучение велось и на уровне учитель — ученик, сравните: на Руси до XVIII столетия университетов не было, но города и храмы строили, пушки и колокола отливали, книги писали, уровень образованности населения в X–XIII века был существенно выше европейского (как и уровень гигиены). Навыки передавались от учителей к ученикам на практике, чтобы стать мастером-зодчим русский человек шёл не в специальную школу, а становился учеником мастера, в военном деле также.

Игры в «царя горы» со временем перерастали в бои «стенка на стенку», а далее уже в построение боевых порядков. Постепенно, от простого к сложному, от игры в снежки до увиливания от града смертоносных стрел, а от палочных драк до рубки на мечах. Попечительство «дядек» заканчивалось после посвящения учеников в профессиональные воины. Из них и состояло отборное воинство — княжеская дружина. Важнейшую роль играла практика, Русь вела постоянные войны с соседними народами, не редкостью были и междоусобицы. Недостатка в реальных боевых условиях тогда не было, молодые воины могли на практике проверить себя. Естественно, война брала свою «дань», но те кто выживал, получали уникальный урок. Ни в одной школе таких «уроков» не получишь.

Исторически сложилось так, что русы всегда были вынуждены сражаться в меньшинстве. Поэтому дружине приходилось использовать любое, даже незначительное преимущество. Воины, сызмальства выросшие в этих местах, привыкали вести бой в условиях недостаточной видимости и стесненного пространства — например, в густом лесу. Отсюда и тактика боя, позволяющая вести сражение в одиночку даже в полном окружении.

Предания говорят, что один дружинник выходил на бой с десятью, а порой и с сотней врагов. Так ввергал в ужас захватчиков Демьян Куденевич, выезжавший один на бой даже без шлема и доспехов. Наверное, немало страха натерпелось половецкое войско, которое он отогнал от стен Переяславля с помощью шестерых братьев.

Что-то мне подсказывает, что при прохождении инициализации с медведем из 10 возвращался бы лишь один

на Руси все мужчины считались воинами

Как и везде в Средние века.

Практически все они были психически и физически более здоровы.

Люди того периода (не только на Руси) были намного ниже и слабее современного человека.

на Руси до XVIII столетия университетов не было, но города и храмы строили, пушки и колокола отливали, книги писали, уровень образованности населения в X–XIII века был существенно выше европейского (как и уровень гигиены)

Можно подумать, что это на Руси построили Нотр-дам-де Пари, Тауэр и Кёльнский собор, не говоря уж о Колизее и Парфеноне. В той же Европе известно

средневековых книг просто на порядок, а то и на два больше чем на Руси.

Первым этапом в становлении мужчины было посвящение, переход из возраста младенчества в состояние ребёнка (отрока) — в 2–3 года.

Обряд инициации был очень распространён во всех обществах, начиная с первобытных. В таком виде сохранился и у казаков. И у диких кочевых нароров тож.

Русь вела постоянные войны с соседними народами, не редкостью были и междоусобицы.

Как и все в то время

Исторически сложилось так, что русы всегда были вынуждены сражаться в меньшинстве.

Это не правда. Уже в середине I тысячелетия славяне были, пожалуй, самым многочисленным народом Европы. Но это славяне. Что же касается русов о них мы вообще ничего не знаем до середины IX века. Только в 830-х годах в западных хрониках начинают появляться русы с их хаканом.

Если же говорить от славянах, то византийские, например, источники говорят именно о многочисленности славян. Недаром они постоянно сравниваются с водой, которая затопляет всё.

Очередной популистический бред.

Какие-то медведи высосанные из пальца.

Абстрактный уровень гигиены и образования.

Смешанный в одну кучу 18 и 13 век.

Ну изучите материал настоящий, а не картинки фэнтезийные!

Есть же много интересного в Реальности, а не фантазиях на тему.

Есть раскопки воинских захоронений, интересные исследования ученых.

Почему вам Это не интересно!?

Вот например воинский амулет 12-13 вв. Связан с более поздними традициями присаживания ребёнка на топор. Посвящения в мужчины.

Войны боялись потерять этот символ, сохранились предметы со следами ремонта и переделанного подвеса (после утери оригинального). Топорики не передавались и уходили с владельцем в могилу.

Но да. лучше писать про чудо богатырей, в одиночку гонявших вражеские войска и постить картинки перекачанных мутантов, больше похожих на космодесантников.

Тег «мифы» все объясняет.

Фоменко и Носовский подпишутся под каждым словом.

Согласно былине Исцеление Илья Муромца этот богатырь до 33-х лет (возраста, в котором погиб и воскрес Христос) «не владел» руками и ногами, а затем получил чудесное исцеление от старцев (или калик перехожих).

Ох уж эти сказочки. Ох уж эти сказочники. (с)

В бой

Спартанцы: как жили самые суровые воины древности

Спарта была одним из сильнейших государств Древней Греции. Остальные греки поражались доблести спартанцев и социальным устройством города. Да, соседи восхищались Спартой, но перенимать обычаи его жителей не спешили. Даже в те жестокие времена повседневная жизнь и обычаи спартанцев воспринимались суровыми и чрезмерно жестокими.

В начале своего существования Спарта, расположенная в области Лакония, развивался как типичный древнегреческий полис. С VI века до нашей эры археологи отмечают резкое обеднение культурного слоя. Именно в это время Спарта ввела реформы, предложенные законодателем Ликургом, чье имя переводится как Волк. Благодаря этим преобразованиям город смог победить соседнюю Месинию и присоединить ее плодородные земли к своему государству.

Ликург — древнеспартанский законодатель

С этого времени начинается восхождение Спарты к величию. Город становится главной военной силой региона. Мощь Спарты была обусловлена ее внутренним устройством. Перед тем как ввести свои реформы Ликург побывал на Крите, в Египте, на Ближнем Востоке и решил, что сила государства в однообразии народа и его готовности жертвовать собой ради благополучия Родины.

Город напоминал военный лагерь, где в окружение многочисленного покоренного населения жили малочисленные свободные граждане-спартанцы. Периэками называли свободных ремесленников, лишенных гражданских прав, а илотами — крестьян-полурабов.

Спартанцам запретили путешествовать. За границу они могли попасть только во время военного похода. В город не пускали и иностранцев, которые могли принести новшества, представляющие угрозу для традиций. Под запрет попала драматургия, науки, искусство. Исключение делалось только для песен, которые ограничивались военными маршами.

Спарта. Реконструкция облика античного города

Спартанцы отказались от роскоши и богатства, которые Ликург считал главной причиной падения любого государства. Вместо привычных монет, ввели громоздкие и неудобные в использовании бруски из железа. Чтобы металл был хрупким, его закаляли в уксусе. Запрещалось делать надписи на надгробных плитах. Только царям и совершившим геройский поступок воинам разрешалось написать на камне имя.

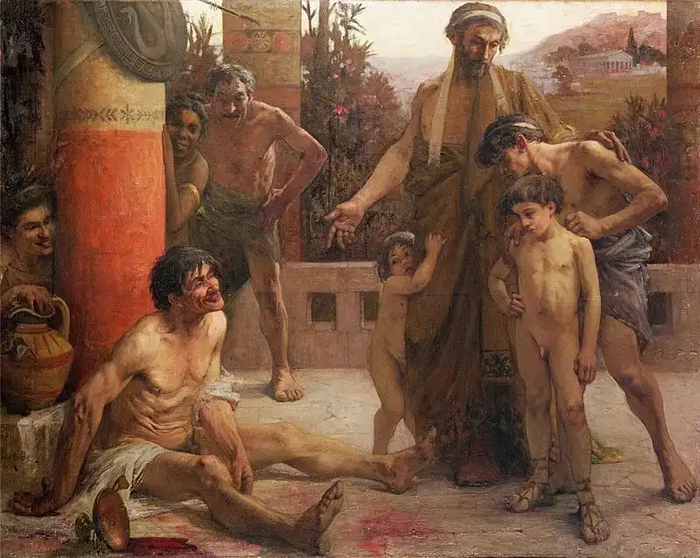

«Спартанец, показывающий пьяного илота своим сыновьям». Художник Фернан Сабатте

Гражданам города запрещалось употреблять алкоголь. Спартанцы специально напаивали рабов и показывали их детям. Юноши видели, как низко падает пьяный человек и с брезгливостью относились к вину.

Казарма вместо семьи

В семь лет спартанских мальчиков забирали от родителей и отправляли в военные лагеря. Там они готовились стать воинами. До 12 лет им не выдавали одежды, спали дети на настиле из лозы, которую должны были сами наломать голыми руками. Мальчиков почти не кормили, а еду они добывали воровством, которое поощрялось. Воспитатели считали, что так у детей развивается хитрость и храбрость. Однако если их ловили за воровством, то жестоко наказывали.

Детей учили сражаться мечом, метать копья, быстро бегать и обходиться в походе малым. В процессе обучения спартанцы превращались в универсальных солдат, равных которым в Греции не было.

Чтобы мальчики привыкли к крови, им разрешались так званые криптии. Группы подростков ночью врывались в селения рабов-илотов и грабили их. В такие набеги они убивали самых сильных мужчин. В 17 лет юношей ждало последнее испытание. В храме Артемиды их били по спине мокрыми розгами. Во время побоев юноша должен был не издать ни звука. Иначе самого новобранца и его семью ждал позор.

Девушки также проходили обучение, в том числе военное и были под стать парням. В те времена спартанские женщины считались самыми свободными в Греции.

Когда один из афинян сказал спартанской царице Горго, что:

«Одни вы, спартанки, делаете, что хотите со своими мужьями»

«Да, но ведь одни мы и рожаем мужей».

Аристотель говорил, что в отличие от мужчин спартанки живут свободней остальных гречанок. Он писал, что они дерзки в повседневной жизни, сильны физически и управляют своими мужьями.

Главной задачей спартанки было рождение здорового ребенка, из которого вырастет сильный боец. Именно поэтому девушки занимались спортом. Выступая в спортивных соревнованиях, что в те времена для девушек было недопустимо, они практически не носили одежды.

Лаконичность и черная похлебка

С детства воинов учили говорить коротко и по делу. Историк Ксенофонт писал, что можно быстрей дождаться слова от мраморной статуи, чем от юного спартанца. Манера коротко и ясно изъясняться стала называться в Греции лаконичностью, так как Спарта находилась в области Лакония.

Спартанские воины. Современная реконструкция

Показательный пример лаконичности связан с македонским царем Филипом II. В письме адресованном Спарте, он написал:

«Советую вам сдаться немедленно, потому что, если моя армия войдет в ваши земли, я уничтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу город».

Спартанцы ответили коротко:

Основной едой жителей Лаконии была легендарная кровяная черная похлебка, точный рецепт которой сегодня утерян.

Известно, что ее ингредиентами были свиные ноги, кровь, чечевица, соль и уксус. Когда персидский царь приказал пленному спартанцу сварить ему такой суп, то сказал:

«Теперь я понимаю, почему спартанцы так храбро идут на смерть: им милее гибель, чем такая еда».

Плутарх писал, что черная похлебка — еда стариков. Ветераны, понимая, что для службы нужны силы, отказывались от своего мяса и отдавали его молодым воинам.

Современные развалы когда-то великой Спарты

Однако ничто не вечно. Время съедает все, и остановить его суровым воспитанием, отказом от денег и самопожертвование не получится. Постепенно звезда Спарты закатывалась. Ее граждане гибли в многочисленных войнах, воинов не хватало даже для обороны.

Верхушка общества стало нарушать заветы Ликурга, и накапливала богатства. Соседи с развитой экономикой теснили спартанцев по всем фронтам, а сил отбиться не было. В 146 году до н.э. город попал в зависимость от Рима, который в память о былом величии сохранил ему внутреннее самоуправление.

P.S. БМ ругался на картинку с черной похлёбкой.

Добрыня Никитич — легенда и человек

С картиной художника Виктора Васнецова «Богатыри» (да, именно так, а не «Три богатыря») так или иначе знакомы все. На ней изображены три былинных богатыря — Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович. За каждым из богатырей стоит сформированный веками литературный тип героя. Илья Муромец — это воплощение могучей, почти стихийной силы, народный идеал героя-воина, героя-защитника. Алеша Попович — почти полная его противоположность. Он опирается не на силу, а на хитрость, эдакий Локи на минималках. Он лукав, увертлив, хвастлив, его проказы и шутки часто коварны и ведут к недобрым последствиям. Это классический герой-плут, так называемый «трикстер». А вот образ Добрыни Никитича собрал понемногу от двух этих крайностей и добавил в них нечто свое, уникальное.

Богатырь Добрыня Никитич в былинах состоит на службе у князя Владимира Красно Солнышко и часто отправляется выполнять различные его поручения, в том числе дипломатического характера. Помимо огромной физической силы Добрыня Никитич отличается природным «вежеством» (ученость, образованность). Добрыня — самый близкий к князю и его семье богатырь, исполняющий их личные поручения. В некоторых былинах он прямо называется дальним родичем князя. Богатырь умён, образован и отличается разнообразием дарований: он ловок, отлично стреляет, играет в тавлеи, поёт, играет на гуслях. Добрыня Никитич является главным героем шести былин. В них он сражается с многочисленными врагами, побеждает Змея, спасает племянницу князя Владимира Забаву Путятишну и добывает для князя невесту.

У каждого из богатырей есть реальный исторический прототип. У Алеши Поповича это ростовский боярин, отборный воин князя Всеволода Большое Гнездо. Он прошел долгий и славный ратный путь и погиб в битве при Калке в 1223 году. Илью Муромца чаще всего отожествляют с муромский воином и силачом Илейкой по прозвищу «Чоботок», который в конце жизни принял монашеский сан и позже был канонизирован, как преподобный Илия Печерский. А прообразом богатыря Добрыни Никитича послужил воевода Добрыня, родной дядя князя Владимира.

«Скромный» памятник святому братоубийце, насильнику и многоженцу. Не, канонизировать правителей — это дохлый номер…

Незаконная любовная связь вызвала гнев Ольги, и Малуша была сослана в село Будутина под Псковом, где она вероятно вскоре и скончалась. Ребенком Владимир воспитывался в Киеве под присмотром самой княгини Ольги и своего дяди, воеводы Добрыни. По законам того времени незаконнорожденный сын мог наследовать отцу, однако у Святослава уже было два старших сына, Ярополк и Олег. В таких условиях «байстрюку» не приходилось рассчитывать на многое. Но именно тут в судьбу малолетнего Владимира вмешался его дядя. В 970 году, стремясь предотвратить междоусобицу, Святослав решил разделить свои земли между старшими сыновьями. Добрыня подговорил послов из Новгорода, чтобы они выпросили себе на княжение младшего сына, Владимира. Новоиспеченному князю новгородскому было около 10 лет и нетрудно догадаться, в чьи руках оказалась реальная власть.

Спустя два года Святослав умирает и вскоре между Ярополком и Олегом разгорается борьба за киевский престол. После битвы под Овручем погибает Олег. Согласно летописи он вместе с остатками войска пытался укрыться в городе, но в панике свалился с моста в ров, а уж как там было на деле… Во всяком случае, Владимир не стал строить иллюзий по поводу своей судьбы и с ближайшим окружением скрылся из Новгорода в варяжские земли. Но в 978 году он возвращается с сильным наемным войском, изгоняет из Новгорода посадника Ярополка и выступает на Киев. Собственно этот эпизод объясняет, почему недавний фильм про Владимира называется «Викинг», вот только сценаристами он был радостно профукан. Как и много чего еще. Владимиру 18 лет, в те времена это уже возраст не мальчика, но мужа. И все-таки за его действиями видна рука гораздо более опытного воина и дипломата. Одним из главных союзников Ярополка был Полоцк. Сначала Владимир использует дипломатический подход — засылает послов с предложением взять в жены Рогнеду, дочь владетеля Полоцка Рогвольда. Классический союз через родство. Вероятно именно этот эпизод позже станет основой былинного сюжета про то, как Добрыня Никитич сватает князю невесту.

Владимир и Рогнеда, картина 1770 года. Ось так и було, ага.

После того, как в 980 году Владимир стал единоличным правителем, он поставил Добрыню посадником в Новгороде. Впрочем, тот продолжал принимать деятельное участие в делах государства. В 985 году он ходил вместе с Владимиром войной на богатую Волжскую Булгарию, где проявил себя не только как воин, но и как дипломат.

Под покровом темноты через Волхов переправился небольшой отряд отборных воинов под командованием воеводы Путяты. Не поднимая шума, они направились прямо к усадьбе Угоняя и легко захватили его. Бунтовщики как раз проводили совет и все лидеры восстания оказались в руках Путяты. Их переправили обратно через Волхов в лагерь Добрыни, а сам Путята укрепился в доме Угоняя. Восстание разом осталось без предводителей, освободить которых не представлялось возможным. Такой «спецоперации» позавидовали бы многие современные армии. Новгородцы огромной толпой подошли в усадьбе «обступиша Путяту, и бысть междо ими сеча зла». На стороне воинов Путяты были опыт и выучка, на стороне новгородцев — более чем десятикратное численное превосходство. В темноте, в ограниченном пространстве завязалась яростная резня. Воспользовавшись суматохой, через Волхов начала переправляться остальная армия Добрыни. Он приказал поджечь город, самому ему здесь терять было уже нечего. Оказавшись перед выбором — сражаться или тушить родные дома — новгородцы запросили мира. Добрыня принял предложение новгородцев, приказал прекратить поджигать дома и позволил жителям тушить подожжённые.

После было собрано вече, на котором обсудили условия мировой. Добрыни категорически потребовал от всех жителей Новгорода принять христианство. И всё равно многих новгородцев пришлось крестить насильно. «Идоша мнози (креститься), а не хотясчих креститися воини влачаху и кресчаху, мужи выше моста, а жены ниже моста». Века спустя новгородцам продолжали поминать это насильное крещение издевкой «А вас крестил Путята мечом, а Добрыня огнем». Для полного искоренения язычества были разрушены капища. С новгородским крещением связывают также обычай носить нательные кресты. Некоторые язычники стали выдавать себя за уже крещённых и проверить это было невозможно. Добрыня для отличия велел выдавать крестившимся крестики, которые обязаны были носить все православные христиане. Тем же, у кого крестика не оказывалось, «не верити и крестити».

Воевода Свенельд из фильма «Викинг». Вобрал в себя все черты Добрыни, а вот имя поменяли, видать чтобы в зрителе квас не бурлил. Ну и эльфийский КДВ, по традиции.