ддд ддт ддэ что это такое

Ддд ддт ддэ что это такое

В окружающей среде пестицид ДДТ постепенно «теряет хлор» и образует метаболиты ДДД (дихлордифенилдихлорэтан), ДДЕ (дихлордифенилдихлорэтилен).

В 90 % случаях пестицид ДДТ и его метаболиты попадают в организм человека с продуктами питания. Прежде всего, сюда относят пищу животного происхождения, такие как молочные продукты, мясо, рыба, куриные яйца. В продукты ДДТ попадает путем кормления животных растительными кормами, которые были им заражены.

Наибольшая часть поступившего в живой организм пестицида ДДТ из-за низкой растворимости не выводится, а распределяется по всему организму. Под влиянием фермента дегидрохлориназы ДДТ медленно дегидрохлорируется с образованием метаболита ДДЕ. Этот метаболит высоко стабилен и очень медленно окисляется в нетоксичную форму. В зависимости от первоначальной концентрации ДДТ в организме, возможны острые и хронические отравления.

Пестицид ДДТ отличается высокой устойчивостью (период его полураспада в почве колеблется от 2000 до 6200 дней, период полного распада не определен), он склонен к биоаккумуляции в пищевых цепях, перемещается на большие расстояния и проявляет широкий диапазон вредных воздействий.

ИЦ ФГБУ «Кемеровская МВЛ» проводит исследования пищевых продуктов на определение остаточного содержания ДДТ и его метаболитов. За 2018 год ни в одном из заявленных образцов данный пестицид и его метаболиты обнаружены не были.

4.2. Трансформация пестицидов

Вред пестицидов для биосферы не исчерпывается лишь их прямым токсическим действием. Как оказалось, в неживой и живой природе происходят многочисленные процессы их химической и биологической трансформации.

Значительная часть попавших в природную среду пестицидов рано или поздно разлагается в организмах животных, растений, микроорганизмов или под влиянием физико-химических факторов окружающей среды. Однако в процессе разложения могут происходить не только детоксикация пестицидов – потеря исходным веществом токсических свойств, но и токсификация – увеличение токсичности образующихся веществ.

Как правило, превращения пестицидов не прогнозировались теми, кто активно внедрял и продолжает внедрять их все новые и новые поколения в обиход людей.

4.2.1. Судьба инсектицида ДДТ

Широко известный инсектицид ДДТ – характерный пример того, к чему ведет экологический авантюризм и невежество, так же как и незнание путей превращения пестицидов в неживой и живой природе.

«ДДТ мало ядовит для человека. Хотя препараты ДДТ широко применяются уже давно, случаев подострых и острых заболеваний у нас не отмечено».

Из «Справочника по ядохимикатам». 1956 г. [6].

Лишь через много лет после начала интенсивного использования ДДТ стало ясно, что возможны весьма небезобидные превращения его в природной среде и в живых организмах.

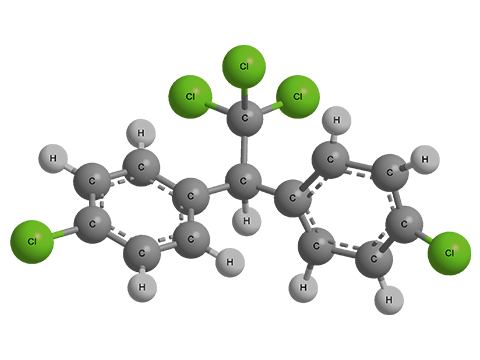

Эти превращения происходят по разным механизмам (восстановительному, окислительному, дегидрохлоридному) и в зависимости от условий сопровождаются образованием в основном трех соединений – токсичных 1,1′-дихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этилена (ДДЭ) и 4,4′-дихлордифенилдихлорметилметана (ДДД), а также нетоксичной дихлордифенилуксусную кислоты (ДДА).

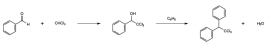

В природной среде в аэробных условиях токсичный ДДТ в результате дегидрохлорирования превращается главным образом в токсичный же ДДЭ:

ДДТ ДДЭ

Метаболит ДДЭ, как и ДДТ, ингибирует (подавляет) ферментные системы в мембранах (тех, что ответственны за метаболизм азота в клетках), а также влияет на структуру хлоропластов.

Для восстановительного процесса ДДТ с образованием токсичного же ДДД необходимы наличие окислительно-восстановительной системы, соответствующих ферментов, обеспечивающих свободнорадикальный механизм процесса, или же анаэробные условия:

(ClC6H4)2CH-CCl3 ⇒ (ClC6H4)2CH-CHCl2

ДДТ ДДД

В организме позвоночных животных превращение ДДТ проходит по обоим описанным химическим механизмам [76].

В воде (под действием света) и в гидробионтах (под действием ферментов) ДДТ разлагается преимущественно с образованием ДДЭ, а в донных отложениях (при участии микроорганизмов) – ДДД [482].

В целом метаболизм ДДТ направлен в сторону образования ДДЭ, однако имеются региональные и иные различия.

Большая часть поступившего в живой организм ДДТ из-за низкой растворимости не выводится, а распределяется по всему организму. Под влиянием фермента дегидрохлориназы ДДТ медленно дегидрохлорируется с образованием ДДЭ. Этот метаболит высоко стабилен и очень медленно окисляется в нетоксичную и достаточно растворимую ДДА, способную выводиться из организма с экскрементами [27].

Приводим общую схему метаболизма ДДТ в природе, подготовленную по данным [10,74].

К сожалению, при обсуждении загрязнения природной среды продуктами превращений ДДТ не обошлось и без применения некорректных приемов. В 1990 г. Т.Л.Нестерова и Э.И.Бабкина [483] сообщили, что поскольку после «запрещения» ДДТ загрязненность жировой ткани людей в СССР продуктом его распада ДДЭ не снижалась, а возрастала, то «существует и другой, помимо ДДТ, источник поступления ДДЭ в организм человека». В качестве этого источника назван инсектицид кельтан (дикофол), который в природе может трансформироваться не только в бензофенон, но и в ДДЭ (в восстановительных средах; существование этого процесса известно [74]) и который «рекомендован для применения в СССР без ограничений».

Необходимо, однако, подчеркнуть, что «рекомендованный» кельтан в СССР в отличие от других стран широкого применения не нашел и потому в принципе не мог стать серьезной причиной образования ДДЭ в природной среде. Достаточно сказать, что в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой и Курской областях, где ДДТ активно использовался многие годы после «запрета» и обнаруживается в наши дни в окружающей среде, кельтан не применялся вовсе, а в Самарской области и в Татарстане применялся в ничтожных количествах [71].

Похоже, что авторы этого в общем-то допустимого предположения, которые лично знакомы с действительным положением дел, сделали его для того, чтобы скрыть данные о продолжавшемся применении ДДТ в СССР в течение многих лет после его запрета. Кельтан и отдаленно не мог стать таким серьезным фактором загрязнения окружающей среды, каким был и остается ДДТ.

В заключение этого раздела еще раз подчеркнем, что устойчивое загрязнение природной среды пестицидом ДДТ и образующимся из него токсичным продуктом ДДЭ неизбежно. Действие этого фактора будет сохраняться в течение нескольких десятилетий.

ДДЕ/ДДТ

Компания «Стайлаб» предлагает тест-системы для иммуноферментного анализа (ИФА) ДДТ и ДДЕ.

| |||||||

ДДТ (DDT, дихлордифенилтрихлорметилметан, дуст) – стойкий органический загрязнитель, хлорорганический инсектицид, который ранее использовали для уничтожения комаров, в том числе малярийных, сельскохозяйственных вредителей, саранчи. С помощью этого инсектицида в 1944 году удалось избежать эпидемии тифа в Неаполе. Использование ДДТ позволило также снизить смертность от малярии в Индии, Греции, Италии, СССР. Применение этого инсектицида и некоторые другие меры позволили увеличить мировое производство сельскохозяйственной продукции.

ДДТ – искусственное соединение, в природе оно не образуется. Его достаточно просто синтезировать, и в качестве инсектицида оно очень эффективно: достаточно попадания вещества на покровы насекомых. При этом ДДТ умеренно токсичен для млекопитающих и человека. Иными словами, дозы, опасные для насекомых при разовом приеме не причинят млекопитающим вреда.

Тем не менее, в 1973 году применение ДДТ запретили во многих странах мира.

Это решение было обосновано научно: в ходе подробных исследований, которые начались в 1962 году выяснилось, что ДДТ – очень опасный экотоксикант. Это вещество высокотоксично для рыб и водных беспозвоночных, а также подавляет рост зеленых водорослей. Для птиц он низкотоксичен, однако у некоторых видов вызывает истончение яичной скорлупы, причем особенно чувствительны к ДДТ хищные птицы.

Для отравления ДДТ характерно поражение нервной системы, сопровождаемое судорогами и дыхательной недостаточностью. Также этот инсектицид способен приводить к тяжелому поражению печени. Существуют данные о том, что ДДТ обладает канцерогенными свойствами, вызывает нарушения в развитии эмбрионов и воздействует на организм подобно половому гормону эстрогену.

Два основных и наиболее значимых метаболита ДДТ в организмах – ДДД (DDD, дихлордифенилдихлорэтан) и ДДЕ (DDE, дихлордифенилдихлорэтилен). ДДД может раздражать кожу, и, по данным Международного Агентства по изучению рака (IARC), возможно, является канцерогеном. Основной путь его поступления в организм – с пищей. ДДЕ, согласно некоторым исследованиям, влияет на работу эндокринной системы.

Основная опасность ДДТ заключается в том, что это соединение крайне устойчиво к воздействиям. Период его полураспада в почве составляет от 2000 до 6200 дней, а период полного распада не определен. При 185° С ДДТ испаряется, но не разлагается. Солнечный свет не оказывает на него эффекта. Ферменты, обезвреживающие опасные вещества, также практически не разлагают его.

Такая стойкость обуславливает способность ДДТ мигрировать – перемещаться на большие расстояния от мест применения. Его обнаружили даже в печени пингвинов в Антарктиде, где никто и никогда не применял дуст. Чуть более чем 20 лет широкого применения ДДТ привело к распространению этого вещества по всей планете.

Помимо этого, ДДТ очень плохо растворяется в воде, но хорошо растворим в органических веществах, например, циклогексаноне и дихлорметане, а также в жирах. Последнее свойство позволяет этому веществу концентрироваться в живых организмах, попадая в них из окружающей среды. С каждым уровнем пищевой цепочки содержание ДДТ в организме возрастает в 10 раз. Через несколько лет после начала применения ДДТ его содержание в подкожной клетчатке людей достигло 20-30 мг/кг, и это вещество начало выделяться с грудным молоком.

Способность накапливаться в живых организмах также означает, что ДДТ может вызывать хронические, а при высоких концентрациях – и острые отравления. Иными словами, это вещество оказалось намного опаснее, чем можно было предположить.

Несмотря на это, после ограничения использования ДДТ, его продолжали производить и применять во многих странах, включая и территорию бывшего СССР.

В 2001 году, в ходе обсуждения Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях было решено не запрещать использование ДДТ полностью, а ограничить его, допустив применение для борьбы с переносчиками инфекционных заболеваний.

В настоящее время ДДТ используется в странах Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Особенно активно его применяют в Индии. В некоторых странах продолжают использовать ДДТ, но не уведомляют об этом ВОЗ, чего требует Стокгольмская Конвенция.

Стойкость этого вещества и его метаболитов, как и то, что его продолжают использовать обуславливает необходимость контролировать содержание ДДТ в пище и в окружающей среде.

В Российской Федерации и в странах Таможенного Союза содержание ДДТ в пищевых продуктах регламентировано Техническими Регламентами Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности зерна» и «О безопасности молока и молочной продукции», в котором определены соответствующие нормы для молочных продуктов.С актуальными законодательными нормативами можно ознакомиться на сайте compact24.com.

Для определения ДДТ и его метаболитов, включая ДДЕ, в пробах обычно применяют тонкослойную или газо-жидкостную хроматографию (ГЖХ). Эти сложные методы анализа, для которых требуется дорогостоящая аппаратура.

В качестве альтернативы им для анализа ДДТ и ДДЕ можно предложить метод иммуноферментного анализа, который намного проще в исполнении, быстрее и обладает высокой чувствительностью.

ДДТ (дихлордифенил трихлорметилметан)

ДДТ (дихлордифенил трихлорметилметан)

Нажмите на фотографию для увеличения

ДДТ [4,4́ – дихлордифенилтрихлорметилметан] – химическое действующее вещество пестицидов, инсектицид из класса хлорорганических соединений, ранее использовался (в том числе в смесях с другими активными компонентами) в сельском хозяйстве для борьбы вредными насекомыми и вредителями запасов, а также для борьбы с насекомыми переносчиками заболеваний человека. Ныне отсутствует в списках пестицидов, разрешенных для применения.

Содержание:

Физико-химические свойства

Белое кристаллическое вещество. ДДТ малорастворим в воде, хорошо растворяется во многих органических растворителях, лучше всего в эфирах низших жирных кислот, кетонах, ароматических углеводородах и галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов. [4]

Технический препарат является сложной смесью соединений, содержание в ней 4,4’-изомера в доходит до 75-76%. [4] Имеет вид чешуек или небольших кусочков белого, серого или слегка буроватого цвета. Обладает ясно ощутимым запахом, который также свойственен препаратам, изготовляемым из ДДТ. [1]

В настоящее время данное действующее вещество не применяется. Аналоги можно подобрать в Списке действующих веществ инсектицидов.

Физические характеристики

Схема синтеза аналогов ДДТ

Аналоги ДДТ

Среди синтезированных и изученных соединений значительный интерес представляют несимметричные аналоги ДДТ. Их получение представляет определенные трудности; синтез может быть осуществлен по следующей схеме: (изображение). [5]

Процесс биоразложения аналогов ДДТ в искусственной экосистеме протекает по другим направлениям по сравнению с метаболизмом ДДТ. Если при метаболизме главными продуктами являются гидрофобные соединения, то при метаболизме биоразлагаемых аналогов это гидрофильные вещества, которые легко выводятся из организма млекопитающих и не накапливаются в жировой ткани. [5]

Аналоги ДДТ

5) метил(4-[2,2,2-трихлор-1-(4-этоксифенил)этил]фенил)сульфан 6. 1-этокси-4-[2,2,2-трихлор-1-(4-(2-метоксиэтокси)фенил)этил]бензол

Практическое применение нашли следующие аналоги:

Метоксихлор

[4, 4́ – диметоксидифенилтрихлорметилметан; 1,1–бис(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан)] – белое кристаллическое вещество, т.пл. 89°С. Технический препарат плавится при 70-85°С. Обычно для практического использования выпускался перекристаллизованный препарат. Хорошо растворяется в органических растворителях, включая кетоны и ароматические углеводороды. [5]

Метоксихлор по химическим свойствам аналогичен ДДТ, но его дегидрохлорирование протекает значительно медленнее.

Для экспериментальных животных ЛД50 вещества

Ранее метоксихлор применялся в любых препаративных формах для борьбы с вредителями растений, переносчиками инфекционных заболеваний человека и паразитами животных. Он мог использоваться как индивидуальный препарат, так и в смеси с другими инсектицидами, в том числе с линданом (ГХЦГ). Норма расхода препаратов на основе метоксихлора в

1,5 раза выше, чем ДДТ. [5]

Под действием почвенных микроорганизмов метоксихлор разлагается до простейших веществ. [5]

[4, 4́ – дихлордифенилдихлорметилметан; 1,1–дихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)этан] – первый продукт восстановительного метаболизма ДДТ.

Ранее применялся как инсектицидный препарат. [5]

Пертан

[4, 4́ – диэтилдифенилдихлорметилметан; 1,1–дихлор-2,2-(4-этилфенил)этан],

Инсектицидная активность этого соединения значительно меньше, чем метоксихлора и ДДТ. Получил некоторое применение в США. [5]

[4, 4́ – дифтордифенилтрихлорметилметан; 2,2-бис(4-фторфенил)-1,1,1–трихлор-этан] – аналог ДДТ.

Вещество практически нерастворимо в воде, хорошо растворимо в органических растворителях. ДЛ50 для экспериментальных животных 480 мг/кг. Персистентность ДФДТ существенно ниже, чем ДДТ, но стоимость его значительно больше, вследствие чего он не нашел существенного применения.

Синтезировано много других аналогичных соединений, но практического значения они не получили (изображение). [5]

Действие на вредные организмы

Механизм действия ДДТ выявлен недостаточно. Полагают, что ДДТ специфическим образом воздействует на процесс передачи нервного импульса у насекомых, нарушая работу натрий-калиевого насоса мембран нервных клеток. [5]

Резистентность

Отечена природная устойчивость клещей к данному пестициду.

Токсикологические данные

Применение

Ранее ДДТ использовался для борьбы с различными насекомыми – вредителями растений и переносчиками инфекций животных и человека. Его серьезным недостатком являлось отсутствие акарицидного действия на растительноядных клещей, поэтому обработку ряда культур было необходимо проводить с помощью ДДТ совместно с акарицидами. [5]

Ранее ДДТ выпускался в виде многих препаратов: [1]

ДДТ ранее являлся одним из важнейших контактных ядохимикатов для борьбы с большинством листогрызущих насекомых: жуками, гусеницами, личинками, мухами и т.п. практически на всех культурах. С большими ограничениями применяется для борьбы с насекомыми и клещами в ветеринарии. Против гусениц эффективнее, чем гексахлоран, но против саранчевых, проволочных червей (личинок Щелкунов) и некоторых других вредителей значительно менее эффективен. [1]

Баковые смеси

Токсикологические свойства и характеристики

ЛД50 для различных экспериментальных животных при введении ДДТ через рот составляет 250-400 мг/кг. Установлено, что ДДТ способен накапливаться в жировой ткани у животных и человека. Несмотря на его низкую растворимость в воде, в водных организмах происходит его биоконцентрация, и содержание ДДТ в ряде гидробионтов доходит до десятков миллиграмм на 1 кг живой массы. [5]

Интересно отметить, что в присутствии барбитуратов (люминала) метаболизм ДДТ в организме человека и животных протекает значительно быстрее, и препараты за сравнительно короткий срок выводятся из организма. [5]

ДДТ обладает устойчивостью к разложению. Ни свет, ни ферменты, ни критичные температуры не способны сильно повлиять на процесс разложения ДДТ. В итоге, при попадании в окружающую среду, ДДТ проникает в пищевые цепи. В них токсикант накапливается в значительных количествах: сначала в растениях, потом в животных организмах и, в итоге, в человеческом теле. Расчеты исследователей показали, что на каждом звене пищевой цепи происходит рост содержания ДДТ в десять раз:

Низкая растворимость в воде и высокая растворимость в жирах и обусловливает задержку ДДТ

в жировых клетках. Скорость накопления вещества в организме варьирует в зависимости от концентрации, длительности воздействия, вида живого объекта и условий окружающей среды. Высокая степень удержания ДДТ говорит о том, что токсические эффекты способны проявляться в течение большого промежутка времени, а также на значительном географическом удалении от места воздействия. Организмы высоких пищевых уровней имеют тенденцию к накоплению больших количеств ДДТ в сравнении с организмами низших пищевых уровней. В организмах мигрирующих животных ДДТ способен транспортироваться по всему миру, а также воздушным и океаническим потоками. [8]

В почве

В почве ДДТ в обычных условиях может сохраняться до 12 лет, в анаэробных условиях разлагается микроорганизмами на протяжении 2-4 недель. На скорость разложения имеет влияние температура: чем она выше, тем быстрее идет распад. Разложение ДДТ в анаэробных и аэробных условиях протекает по различным механизмам. [6]

Воздействие на человека

Воздействие на другие живые организмы

Показатели как хронической, так и острой токсичности для различных видов беспозвоночных неодинаковы. Для водных беспозвоночных ДДТ проявляет высокую токсичность при остром воздействии в концентрации всего 0,3 мкг/л. При этом токсические эффекты включают нарушения репродуктивной функции и развития, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. [8]

Водные микроорганизмы более чувствительны к действию ДДТ, чем наземные. При концентрации в окружающей среде 0,1 мкг/л ДДТ способен подавлять фотосинтез и рост зеленых водорослей. [8]

Земляные черви не чувствительны к острому токсическому воздействию ДДТ при уровнях, которые превышают, вероятно, имеющиеся в условиях окружающей среды. [8]

На репродуктивную функцию птиц ДДТ оказывает неблагоприятное воздействие, вызывая утончение скорлупы яиц (и, как следствие, ее разрушение и гибель эмбрионов). [8]

Некоторые млекопитающие, в частности, летучие мыши, тоже могут подвергаться неблагоприятному воздействию токсиканта. Отловленные в природе животные, у которых в жировой ткани было найдено остаточное содержание ДДТ, погибали в результате искусственного голодания, служившего моделью потери жира при миграционных перелетах. [8]

Таблица Токсикологические данные составлена в соответствии с ГН 1.2.2701-10. [2]

Симптомы отравления

Установлена возможность острого отравления при поступлении ДДТ через дыхательные пути. Спустя 4-5 часов после начала работы у женщин, разгружавших зерно, содержащее до 40 мг/кг ДДТ, появилась слабость, головокружение, обильное слюнотечение, тошнота, рвота, конъюктивит, насморк, покраснение слизистой оболочки зева, мышечная гиперстезия, повысилась температура до 38, на третьи сутки возник трахеит, диффузный бронхит. Зарегистрировано много случаев отравления вследствие попадания ДДТ на открытые участки кожи. [4]

Для острого отравления характерны изменения крови: лейкоцитоз, эозиноилия, снижение количества эритроцитов и уровня гемоглобина, ускоренная СОЭ. [4]

При попадании в глаза возникает интенсивная боль, выраженный конъюктивит. При контакте с кожными покровами проявляется местнораздражающее действие. [4]

Клиническая картина хронического отравления: головные боли, головокружения, бессонница, потеря аппетита, быстрая умственная и физическая утомляемость, раздражительность. В дальнейшем – судорожные боли в конечностях, особенно по ходу нервных стволов, дрожание рук и ног, эмоциональная неустойчивость (беспричинный плач), повышенная потливость, одышка, сердцебиение, боли в области сердца и правом подреберье, полиневриты с покалыванием и пощипыванием пальцев рук и ног, извращенная кожная чувствительность, чувство онемения в области кистей и предплечья. Могут быть изменения речи и зрения. Хроническое отравление сопровождается гепатитами, гастритами, бронхитами и функциональными изменениями почек (в моче белок и эритроциты, зернистые цилиндры), на кожных покровах формируются признаки экземы и пиодермии. Со стороны крови наблюдают лейкоцитоз, ускорение СОЭ. [4]

Применение ДДТ

Применение ДДТ в армиИ США во время второй мировой войны.

История

Впервые ДДТ был синтезирован в 1873 году австрийским химиком Отмаром Цейдлером. Вещество долгое время не находило применения, до тех пор, пока в 1939 году швейцарский химик П. Мюллер не выявил его инсектицидные свойства. В 1942 г. препарат поступил в продажу и начал свое шествие по планете. Он оказался идеальным средством для борьбы с переносчиками сыпного тифа и малярии – болезнями, бывшими во время второй мировой войны самыми крупными медицинскими проблемами. Токсичность ДДТ для людей казалась настолько низкой, что его предполагалось распылять на тело для профилактики сыпного тифа. Относительно низкая цена ДДТ позволяла использовать его для распыления на целые острова Тихого океана перед высадкой вооруженных сил США, чтобы уничтожить там комаров и обезопасить армию от малярии. (фото) Высокая устойчивость препарата даже при однократном распылении обеспечивала его эффективное действие в течение нескольких месяцев. В 1948 году Мюллеру была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. [7]

В бывшем СССР производство ДДТ началось в 1946 году в Москве и чувашском городе Вурнары. В 50-60-е годы его применяли в количестве более 20 тысяч тонн в год. В итоге, оказалась загрязнена значительная часть территории, в опасных дозах дуст попал и в продукты питания. Эти недостатки снизили привлекательность ДДТ как инсектицида, и в 70-х годах на его производство и использование были введены очень строгие ограничения. [8]

Наиболее значимыми «заслугами» применения ДДТ мирового масштаба являются:

Мир быстро приобрел положительный опыт применения ДДТ, что стало причиной широких масштабов производства и применения препарата. Но широкое распространение также привело к формированию в сознании людей ошибочных представлений о нетоксичности ДДТ, к культивированию безалаберности в применении препарата и несоблюдению норм безопасности. Сложившаяся ситуация не могла не повлечь негативных последствий, в том числе со смертельным исходом. [8]

ДДТ завоевал весь мир, так как, уничтожая вредителей сельскохозяйственных растений, он способствовал повышению урожая. Но его устойчивость (насторожившая самого Мюллера) и широкий спектр насекомых, на которых он оказывал губительное действие, таили в себе опасность: препарат не разлагался на безвредные компоненты, а накапливался в почве, воде и живых организмах, губил не только вредных, но и полезных насекомых, вызывал отравление и гибель других животным, которым передавался по пищевым цепям. Из-за пагубных последствий применения ДДТ и нанесенного им вреда окружающей среде повсеместное использование этого мощного инсектицида в США было запрещено в 1972 г. К концу 70-х годов большинство развитых стран ограничило или полностью запретило применение ДДТ на своей территории. В СССР его использование официально запрещено также в 70-х годах XXвека. [7]

Реклама ДДТ

ДДТ в культуре

Хотя повсеместное и неконтролируемое использование ДДТ давно остались в прошлом, и нынешнее поколение, и наши потомки спустя много лет после сегодняшнего дня будут испытывать на себе последствия «инсектицидного безумства» 1940-1970-х годов, после которого это вещество и его производные в количестве многих тысяч тонн остались в почве, воде рек и морей, снежном покрове, живых организмах.

Свой след хлорорганические соединения оставили не только в материальных объектах, но и в культуре, например, в некоторых литературных опусах. Существует такая творческая категория, как химические сказки, в сюжете которых принято отводить место какому-нибудь элементу или веществу. Если взять что-нибудь из времен до введения санкций на производство ДДТ, то к этому веществу можно увидеть весьма позитивное отношение. К примеру, есть одна старая сказка – к сожалению, ее автор за давностью лет забыт – в которой рассказывается о волшебнике, очень любившем варить суп из капусты, которую он растил в своем огороде. Как-то однажды на его урожай стали покушаться гусеницы. Ни одно заклинание не помогало от них избавиться, и волшебник уже совсем отчаялся, но тут один умный мальчик посоветовал ему использовать дуст. Маг попробовал и убедился, что дуст лучше любых заклинаний, он спас свою капусту и еще долго вспоминал доброго мальчика, благодаря которому у него получался такой вкусный, густой, наваристый суп…

В свое время положительное отношение к ДДТ проникло даже в повседневную речь советских граждан. Например, долгое время было принято использовать выражение «Тащиться, как удав (глиста) по пачке дуста», что означало «испытывать удовольствие от чего-либо». Эта фраза применяется и по сей день, но ее уже порядком вытеснили более современные выражения. Наряду с этим, слово «дуст» в некоторых регионах страны используют как вариант цензурного ругательства, которым можно выразить нахлынувшие эмоции, если ситуация не позволяет употребить более крепкое и всем знакомое слово.

В сознании многих слово «ДДТ» ассоциируется с известной российской рок-группой, которая, благодаря 30-летнему существованию и не угасающей популярности, известна всем любителям настоящей музыки в широкой возрастной категории примерно от 15 и до 50 лет.

Почему группа была названа именно так, знает, наверное, только лидер коллектива Юрий Шевчук, единственный оставшийся член первоначального состава. Согласно одной из версий, название было выбрано случайно, другие источники утверждают, будто ДДТ в данном случае значит всего-навсего «детский дом творчества». Третьи говорят о не известном общественности магнитоальбоме под названием «Дуст», который был выпущен самым первым и дал имя группе. Как бы то ни было, ни одной песни об известном яде у «ДДТ» нет, и, что бы ни руководило создателями, но идея насчет названия оказалась удачной: ассоциативно, без пафоса, а главное – коротко.

Помимо перечисленных случаев, дихлордифенилтрихлорметилметан редко где-либо фигурирует. Хоть он и нанес значительный вред окружающей среде, но в сравнении с некоторыми своими «родственниками», оставил менее заметный след в мировой культуре. А вот, например, диоксин, тоже являющийся хлорорганическим соединением, куда более «знаменит». Известный исторический эпизод с использованием диоксинсодержащих дефолиантов во время Въетнамской войны обернулся тысячами жертв и оставил куда более богатое культурное наследие. Он фигурирует более, чем в трех сотнях художественных произведений, ему посвящено бесчисленное количество песен и стихов, даже от российских авторов. Наверное, все знают песню группы «Чиж и Ко» под названием «Фантом», которая начинается со строки: «Я бегу по выжженной земле…» Это история американского солдата, оказавшегося на вражеских землях после того, как во время задания был сбит его самолет, а упомянутая выжженная земля – это результат применения так называемого «Агента Оранж» в джунглях Въетнама.

К счастью, токсичность ДДТ гораздо меньше, чем у диоксинов, поэтому в подобном контексте о нем ничего сказать нельзя. Сейчас, из-за запрета в большинстве стран, «популярность» этого вещества и частота упоминаний о нем в СМИ постепенно уменьшается. Соответственно, он постепенно вытесняется и из всех областей мировой культуры. Впрочем, нет-нет, да и всплывает тревожная информация: то где-то обнаружено очередное крупное хранилище старых запасов препарата, то его присутствие в опасных количествах обнаружили в молоке. Несмотря на то, что о нет уже стали забывать, сам он никуда не делся, и его остатки продолжают отравлять окружающую среду. Так что вряд ли воспоминания о ДДТ можно будет в ближайшее время оставить в прошлом: мы о нем еще услышим, и не раз.