диагноз бос у ребенка что это значит

Тактика ведения рецидивирующего бронхообструктивного синдрома у детей

В статье представлены данные о значимости инфекции при формировании бронхообструктивного синдрома у детей. Особое внимание уделено рецидивирующим эпизодам обструктивного бронхита. Представленный клинический пример подтверждает оптимальную тактику ведения

The article presents the data on infection significance in broncho-obstructive syndrome formation in children. Special attention is paid to the recurrent episodes of obstructive bronchitis. The introduced clinical case proves the optimum management strategy using, mainly, etiotropic therapy. It was shown, that, in revealing the virus of herpes 6th type, inosine pranobex is effective.

Согласно данным Российского респираторного общества, 25% детей переносит бронхообструктивный синдром в возрасте до 6 лет, причем более чем у половины из них этот симптомокомплекс рецидивирует [1].

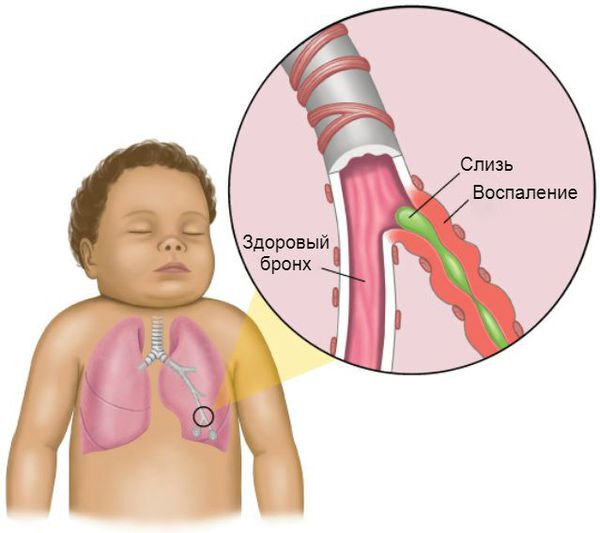

Бронхиальной обструкции способствуют прежде всего анатомо-физиологические особенности раннего возраста: гиперплазия желез, выделение вязкой мокроты, малый диаметр просвета дыхательных путей, возрастная физиологическая недостаточность местного иммунитета. Стоит отметить, что любое неблагоприятное воздействие на дыхательные пути ребенка: инфекции, загрязненный или холодный воздух, приводит к повышению вязкости и количества секрета, что влечет за собой застой слизи и нарушение проходимости бронхиального дерева [2]. Бронхообструктивный синдром может быть вызван спазмом на уровне мелких бронхов аллергического происхождения (у детей раннего детства проявляется нетипично в силу слабого развития гладких миоцитов бронхов), аспирацией инородного тела, врожденными аномалиями и патологиями дыхательных путей [3]. Из всех перечисленных факторов в настоящее время в формировании бронхиальной обструкции особо значимую роль играют инфекционно-воспалительные очаги. Значение имеют как бактерии, так и вирусы: респираторно-синцитиальный вирус, парагрипп, вирусы группы герпеса. Нередко у детей отмечается вторичный иммунодефицит, способствующий длительной персистенции возбудителей, пролонгированному течению острых респираторных инфекций с быстрым присоединением осложнений, в том числе и обструктивного бронхита. В таких случаях часто в течение года регистрируются многократные эпизоды ОРВИ с практически непрерывно протекающим бронхообструктивным синдромом.

Частота проявления бронхиальной обструкции на фоне вирусных инфекций у детей достигает 50%. В 30–50% таких случаев сложно провести дифференциальную диагностику с бронхиальной астмой [3].

В настоящее время появляются новые подтверждения значимости вирусов группы герпеса, инфицированность которыми очень высока. От 0,5% до 2,5% новорожденных являются носителями цитомегаловируса (ЦМВ). В первый год жизни вероятно приобретение данной инфекции от окружающих. Частота выявления ЦМВ у детей старше года достигает 60% [4]. Заражение может произойти воздушным, контактно-бытовым и оральным путями, в том числе через грудное молоко матери. ЦМВ выявляется в грудном молоке у 30% инфицированных женщин [4]. В работе В. К. Котлукова и соавт. отмечена непосредственная связь цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ-инфекции) у детей раннего возраста с частой заболеваемостью респираторной патологией и рецидивирующим бронхообструктивным синдромом [5]. Первичное инфицирование ЦМВ влечет за собой иммуносупрессорный эффект, влекущий за собой развитие новых инфекций [6, 7]. Также известно, что как первичное инфицирование, так и латентная персистенция в организме инициируют развитие хронического воспаления I типа [8]. Объясняется это появлением Т-лимфоцитов, лишенных антигена CD-28.

В целом клинические проявления ЦМВ-инфекции очень неспецифичны и разнообразны, что затрудняет раннюю своевременную диагностику этого заболевания [9].

К той же группе относится и вирус герпеса 6-го типа (ВГЧ 6-го типа). Он может становиться причиной различных симптомов, помимо хорошо известной внезапной экзантемы. В РФ, по данным проведенных исследований, антителами к ВГЧ 6-го типа обладают 72–95% детей в возрасте до 3 лет [10]. В исследовании, проведенном на базе ФГБУ НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского, бронхообструктивный синдром на фоне ОРВИ с выявленисм маркеров активности ВГЧ 6-го типа был зафиксирован у 31 из 95 детей (33%). Большие концентрации ДНК вируса в слюне детей до 3 лет подтверждают тот факт, что слюнные железы играют роль резервуара для вируса [11, 12]. При исследованиях роли герпесов были получены результаты, говорящие о том, что у детей с рецидивирующими респираторными заболеваниями необходимо проводить диагностику для уточнения типа и варианта течения герпетической инфекции [13].

В другой работе было показано, что частые рецидивы респираторных заболеваний у детей в 87% случаев обусловлены тем или другим типом герпесвирусов: Эпштейна–Барр, ЦМВ или ВГЧ 6-го типа, в 44% случаев при этом присоединяется бактериальная флора [14].

Стандартная терапия бронхообструктивного синдрома включает применение бронхолитиков и кортикостероидов. Однако, эффективно снимая симптомы обструкции, эти препараты не подавляют вирусный процесс. В отсутствие эффективной противовирусной терапии сохраняющийся этиологический фактор способствует повторению эпизодов обструкции, может приводить к непрерывно рецидивирующему течению с формированием типичной картины бронхиальной астмы. В то же время правильно подобранная этиотропная терапия способна снизить частоту рецидивов бронхообструкции вплоть до полного прекращения. Как правило, вместе с этим существенно снижается общая частота острых респираторных инфекций. Эффективность противовирусной терапии для профилактики повторных эпизодов бронхообструкции показывает следующий клинический пример.

Мальчик Ж., 4 лет, впервые консультирован врачами ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора 8 апреля 2015 г. Со слов мамы, беспокоит сильный приступообразный, преимущественно сухой кашель, в том числе и в ночное время, умеренная потливость.

Из анамнеза заболевания: жалобы появились 2 года назад на фоне ОРВИ среднетяжелого течения, в связи с чем был госпитализирован. Диагноз заключительный: «Острый обструктивный бронхит, дыхательная недостаточность 2 степени». Проведено лечение в соответствии со стандартами. Для продолжения терапии в амбулаторных условиях рекомендованы ингаляторно будесонид 0,25 мг 2 раза в сутки и Беродуал (фенотерола гидробромид 500 мкг и ипратропия бромид 250 мкг в 1 мл) 0,5 мл 2 раза в сутки. В течение 2 лет при попытках отменить Беродуал через 3–10 дней кашель вновь появлялся, усиливался, присоединялось свистящее дыхание. За этот период перенес 15 эпизодов ОРВИ, каждый из которых сопровождался усилением кашля и обструктивного синдрома. На фоне очередного эпизода насморка, першения в горле и повышения температуры тела до 38,5 °C отмечено нарастание бронхолегочной симптоматики. При существенном улучшении состояния носа и горла, после 7-дневного курса лечения антибактериальным препаратом (кларитромицин в возрастной дозировке) и местными антисептиками (Мирамистином для орошения носа и гексэтидином для полосканий горла) кашель нарастал, отмечались эпизоды повышения температуры тела до 37,5 °C 1 раз в 2–3 дня.

Из анамнеза жизни: родился доношенным, получал грудное вскармливание до 5 месяцев, до 2 лет на учете у специалистов не состоял, перенес 1 эпизод ОРВИ, развитие — по возрасту, вакцинирован согласно календарю. Аллергических реакций отмечено не было. Сопутствующей патологии нет.

Объективно: состояние среднетяжелое. Температура тела 37 °C. Кожные покровы бледные, периорбитальный цианоз. Частота дыхательных движений 30 в минуту. Дыхание через нос, выдох удлинен, слышен на расстоянии. Лимфатические узлы увеличены в переднешейной группе до 2,5 см в диаметре, плотные, безболезненные. Зев обычной окраски. Миндалины увеличены до 2-й степени, рыхлые, налетов нет. Аускультативно дыхание жесткое, рассеянные сухие свистящие хрипы над всеми отделами легких. Тоны сердца звучны, ритмичны, 102 удара в минуту. Живот мягкий. Стул и мочеиспускание в норме. Очаговой неврологической и менингеальной симптоматики нет.

Предварительный диагноз: «Хронический обструктивный бронхит, обострение. Хроническая персистирующая вирусная инфекция?»

С учетом результатов обследования поставлен диагноз: «Хроническая инфекция ВГЧ 6-го типа, хронический обструктивный бронхит, обострение».

Проведено лечение: инозин пранобекс 50 мг/кг в сутки в 3 приема в течение 10 дней с повторением курса через 8 дней, монтелукаст 5 мг в сутки на ночь в течение 1 месяца. Во время лечения было рекомендовано при отсутствии затрудненного дыхания и приступов кашля ингаляции Беродуала не применять, будесонид продолжать.

После курса лечения кашель стал значительно реже, ночные приступы отсутствовали, температура тела устойчиво в норме. Аускультативно хрипы не выслушивались, дыхание имело жесткий оттенок. На этом фоне была рекомендована отмена будесонида с продолжением приема монтелукаста. Через еще 1 месяц жалобы отсутствовали, аускультативных отклонений не было, терапия полностью отменена. При лабораторном обследовании в мазке из зева ВГЧ 6-го типа не обнаружен.

При последующем наблюдении за ребенком в течение 4 лет отмечались редкие эпизоды ОРВИ: 2–3 в год, 2 раза к назофарингиту присоединялся бронхообструктивный синдром. С учетом ранее выявленной инфекции ВГЧ 6-го типа курсы инозина пранобекса и монтелукаста в этих ситуациях повторяли, при повторных осмотрах через 7 дней обструктивных хрипов не регистрировали. В период между эпизодами ОРВИ кашля не было, в поддерживающей терапии ребенок не нуждался.

Таким образом, представленный клинический пример подчеркивает важность и эффективность этиотропной терапии при бронхообструктивном рецидивирующем синдроме у детей. Многочисленные исследования и наблюдения показывают необходимость при хронических или рецидивирующих бронхитах целенаправленного поиска инфекционных агентов, в первую очередь вирусов группы герпеса с последующим соответствующим лечением. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов (монтелукаст) имеют достаточно активное противовоспалительное действие, которое часто необходимо при бронхитах. Комплексное противовирусное и иммуномодулирующее действие инозина пранобекса в ситуации с длительным бронхообструктивным синдромом обеспечивает устойчивый результат при персистирующих вирусных инфекциях, в частности, обусловленных ВГЧ 6-го типа.

Литература

* ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва

** ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва

Заболевания и их профилактика

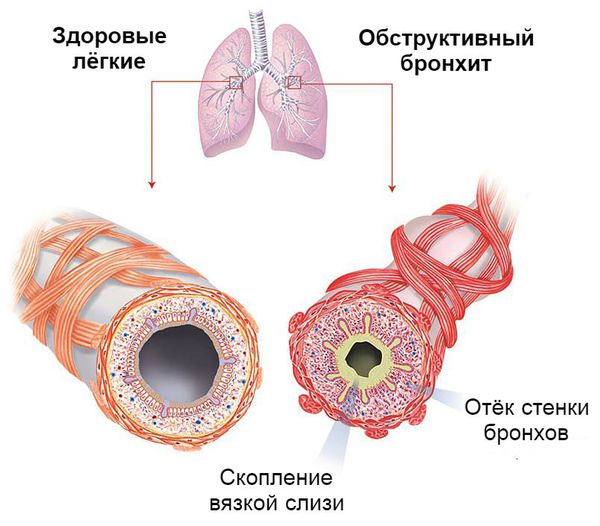

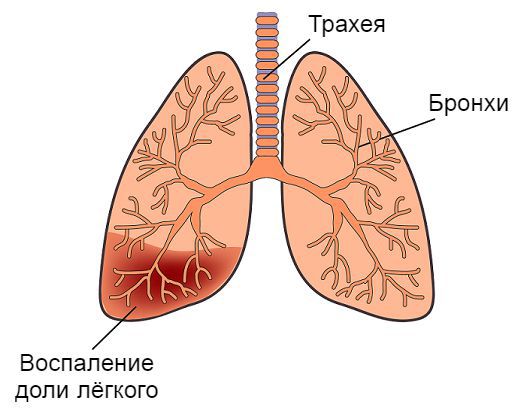

Бронхообструктивный синдром, синдром бронхиальной обструкции – набор клинических признаков, образующихся из-за тотального сужения просвета бронхов. Сужение просвета мелких бронхов и фосирование выдоха приводит к возникновению свистящих звуков. Клинические проявления БОС складываются из удлинения выдоха, появления экспираторного шума (свистящее дыхание), приступов удушья, участия вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, малопродуктивного кашля. При выраженной обструкции увеличивается частота дыхания, развивается усталость дыхательных мышц и снижается парциальное напряжение кислорода крови.

Причины возникновения БОС у детей.

У детей первого года жизни БОС бывает:

У детей 2-3 года БОС могут впервые возникнуть из-за:

У детей старше 3 лет основными причинами БОС являются:

Можно отметить, что в вечернее время, когда поликлиника уже не работает, причин внезапного возникновения БОС, угрожающего жизни ребёнка в домашних условиях, в 99% всего три:

Тактика родителей при БОС у детей.

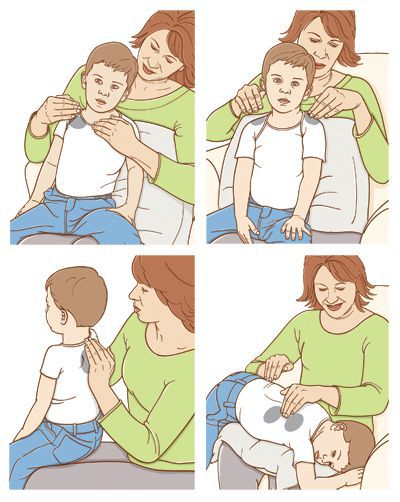

1. При неожиданном, на фоне полного здоровья, во время еды ребёнка или во время игры ребёнка с мелкими игрушками возникновении асфиксии и БОС, нужно предпринять все меры, чтобы удалить предмет, которым мог подавиться ребёнок и параллельно срочно вызывать скорую помощь.

2. При неожиданном появлении признаков БОС у больного ОРВИ (высокая температура, насморк, кашель, интоксикация) ребёнка нужно думать об утяжелении течения инфекционного заболевания и вызывать скорую помощь, чтобы везти ребёнка в инфекционный стационар, где есть отделение интенсивной терапии.

3. При возникновении БОС на фоне навязчивого приступообразного сухого кашля, насморка и нормальной или субфебрильной температуре у ребёнка, больного бронхиальной астмой, нужно думать о приступе бронхиальной астмы. И если родителям не удаётся самим снять явления бронхоспазма и перевести сухой кашель из сухого кашля во влажный кашель с мокротой, то тогда нужно обращаться за помощью на скорую помощь, чтобы с помощью ряда инъекций устранить приступ бронхиальной астмы дома.

Если в течение нескольких дней не получается вывести ребёнка из обострения бронхиальной астмы, показана госпитализация в соматический стационар, где есть отделение интенсивной терапии.

Тактика врача скорой помощи на догоспитальном этапе при БОС у ребёнка.

1. При наличии асфиксии и крайне тяжелого состояния ребёнка, возникшего внезапно, на фоне полного здоровья, показана немедленная интубация, и перевод на искусственную вентиляцию лёгких. И экстренная госпитализация в ближайший стационар, где имеется в приёмном отделении реанимация.

Влияние БОС на развитие бронхиальной астмы у детей.

Бытует мнение, и не только у практикующих врачей, но и у многих учёных исследователей, занимающихся изучением проблем диагностики бронхиальной астмы у детей, что повторяющиеся БОС инфекционной природы, является фактором высокого риска заболеть бронхиальной астмой. Это, по мнению автора статьи, очень вредное заблуждение, которое опасно для здоровья ребёнка, уже больного бронхиальной астмой. Потому что, приступы бронхиальной астмой врачи ошибочно расценивают, как БОС инфекционной природы. Со всеми вытекающими от этого последствиями.

Методы профилактики БОС у детей.

Реальная возможность уменьшить количество БОС у одного ребёнка, а значит в целом у всех детей – своевременно распознать у ребёнка бронхиальную астму и принять такие меры, и организовать такое лечение, чтобы у него приступы стали возникать реже.

Что такое обструктивный бронхит у детей? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Тепляковой Светланы Александровны, педиатра со стажем в 36 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

В последние 10-15 лет среди причин обструктивных форм бронхита часто регистрируют вирусы герпеса: цитомегаловирус, вирус Эпштейна — Барр и вирус герпеса 6-го типа. Также обструктивный бронхит нередко провоцируют грибковые инфекции, особенно если ребёнок регулярно находится в помещении с повышенной влажностью.

В преддошкольном и школьном возрасте заболевание могут вызвать бактерии: патогенные бактерии (микоплазмы и хламидии пневмонии), а также условно-патогенная флора, которая входит в состав нормальной микрофлоры дыхательных путей.

Нередко в развитии заболевания принимают участие сразу несколько вирусов, т. е. микст-инфекции. Они часто становятся хроническими, являясь главной причиной повторных ОРЗ.

Рецидивы обструктивного бронхита обычно возникают на фоне глистной инвазии или хронической инфекции — тонзиллита, кариеса, синусита и др.

Развитию обструктивного бронхита могут предрасполагать факторы риска:

Симптомы обструктивного бронхита у детей

Клинические проявления обструкции нередко начинаются с повышения температуры до 37-39 °С и катаральных явлений, таких как насморк, заложенность носа, редкое покашливание. У ребёнка 1-3 лет могут появиться признаки нарушения пищеварения: отрыжка, урчание в животе, понос и др. Все эти симптомы беспокоят пациента на протяжении 1-3 дней.

Начало заболевания может быть острым. При этом симптомы чаще возникают вечером или ночью: ребёнок просыпается от приступа грубого кашля, шумного дыхания и затруднённого выдоха. В случае постепенного развития болезни вышеописанные симптомы обструкции появляются плавно, через 2-3 дня, на фоне нормальной температуры тела, но иногда могут развиться в первые сутки.

Далее присоединяется одышка с участием мышц шеи, плеч и диафрагмы. Ребёнок может быть возбуждённым, беспокойным. Его кожа бледнеет, появляется мраморный рисунок, носогубный треугольник синеет.

Внимательная мама нередко может самостоятельно заподозрить развитие обструктивного бронхита у ребёнка по следующим симптомам:

Стихает бронхообструкция через 5-7 дней по мере уменьшения воспаления в бронхах.

Патогенез обструктивного бронхита у детей

При нормальной работе дыхательной системы ребёнок активен, его сон и аппетит не нарушены, дыхание ровное, спокойное, свободное, в нём симметрично участвуют обе половины грудной летки без привлечения мышц шеи, плеч и диафрагмы. Ритм дыхания в течение дня может меняться как по частоте, так и по глубине. При повреждении защитной системы трахеи и бронхов дыхание нарушается, состояние ребёнка ухудшается.

Ведущими механизмами развития обструктивного бронхита являются:

Бронхоспазм развивается под воздействием биологически активных веществ, которые выделяются в ходе воспалительной реакции вирусного происхождения. Однако в некоторых случаях он может развиться при непосредственном воздействии вирусов на нервные окончания β2-рецепторов.

Процесс образования слизи на фоне вирусной инфекции усиливается, так как увеличивается количество и размеры бокаловидных клеток. Иногда в них трансформируются некоторые эпителиальные клетки. В связи с изменением своего химического состава слизь становится вязкой. Реснитчатый эпителий, который обычно выводит её из лёгких, отслаивается. Обычных способов выведения секрета становится недостаточно. Развивается обструкция дыхательных путей.

Классификация и стадии развития обструктивного бронхита у детей

В отечественной литературе выделяют три формы обструктивного бронхита :

Острый обструктивный бронхит чаще возникает у детей 3-5 лет, хотя может встречаться и в более старшем возрасте. Его развитие связывают с вирусами парагриппа 3-го типа, аденовирусами, вирусами гриппа и атипичными возбудителями. Развивается как постепенно, так и более остро: с повышения температуры тела до 38-39 °С, насморка, заложенности носа и кашля. Постепенно нарастает дыхательная недостаточность с увеличением частотой дыхания до 40-60 раз в минуту. Ребёнку становится тяжелее дышать, поэтому организм подключает к этому процессу мышцы шеи и плеч. Появляются свистящие хрипы на выдохе.

Выдох затруднён и удлинён. При простукивании в проекции лёгких возникает звук, похожий на шум при поколачивании по пустой коробке. На выдохе чаще выслушиваются рассеянные сухие свистящие хрипы, на вдохе — влажные мелкопузырчатые, т. е. эффект «влажного лёгкого» при остром обструктивном бронхите можно не услышать.

Рецидивирующий обструктивный бронхит может возникать с первого года жизни и затем в любом возрасте. Развивается чаще в ответ на длительное нахождение в организме цитомегаловируса, вируса Эпштейна — Барр, вируса герпеса 6-го типа и микоплазмы. Реже он может быть связан с обычными респираторными вирусами. Нередко встречается сразу несколько причинных вирусов, особенно у часто и длительно болеющих детей.

Обструкция бронхов обычно развивается постепенно: на фоне нормальной или субфебрильной температуры (до 38 °С) с небольшой заложенностью носа, насморком и редким покашливанием. Одышка выражена незначительно, частота дыхания редко превышает 40 движений в минуту. Общее состояние ребёнка практически не страдает.

При простукивании отмечается лёгочный звук с лёгким коробочным оттенком. При выслушивании характерны рассеянные сухие свистящие хрипы на фоне подчёркнутого выдоха, влажные хрипы на вдохе необильные или вовсе отсутствуют.

По течению бронхообструктивного синдрома выделяют:

Осложнения обструктивного бронхита у детей

Острый обструктивный бронхит может переходить в рецидивирующий и непрерывно рецидивирующий бронхит (не путать с хроническим бронхитом — это совсем другая форма болезни), особенно на фоне постепенно формирующейся вторичной гиперреактивности бронхов. Её развитие нередко связывают с повторным или длительным воздействием различных факторов: пассивным курением, недолеченными инфекциями, переохлаждением или перегреванием, частых контактов с больными ОРВИ и др.

Диагностика обструктивного бронхита у детей

Обследование детей с обструктивным бронхитом проводят педиатр, детский пульмонолог и детский отоларинголог. Диагноз устанавливается на основании истории болезни (анамнеза), объективного осмотра, физикального, лабораторного и инструментального обследования.

Правильный сбор анамнеза имеет большое, иногда решающее значение в диагностике. Он направлен на поиск факторов, которые могли поспособствовать развитию обструктивного бронхита. При опросе врач обращает внимание на следующие детали:

Во время осмотра и физикального исследования наблюдаются:

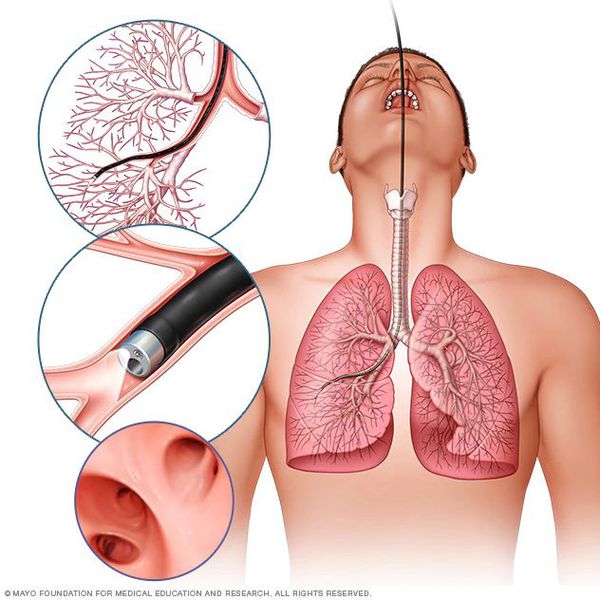

Лабораторные и инструментальные методы исследования включают в себя:

Дифференциальная диагностика

В отдельных случаях обструктивный бронхит у детей может быть проявлением следующих заболеваний:

В связи с этим могут потребоваться дополнительные исследования:

Также бронхоскопия может потребоваться для исследования слизистой бронхов, взятия промывных вод на цитологический и бактериологический анализ.

Лечение обструктивного бронхита у детей

Лечение бронхиолита, острого или повторного эпизода рецидивирующего обструктивного бронхита — одна из серьёзных неотложных ситуаций. Поэтому прежде всего доктор должен решить, где будет лечиться ребёнок: в стационаре или в амбулаторных условиях, т. е. на дому.

Показаниями для госпитализации являются:

Во всех остальных случаях ребёнок может лечиться амбулаторно.

Основные принципы терапии :

Показан полупостельный режи, обильное питье (отвары, морсы, травяные чаи) и гипоаллергенная диета (в основном молочная и растительная пища). Комнату больного нужно регулярно проветривать, ежедневно проводить в ней влажную уборку и увлажнять воздух, чтобы облегчить дыхание и отхождение мокроты.

Если уровень кислорода в крови меньше 90 %, требуется кислородотерапия. Кислород подаётся через носовые катетеры или в кислородной палатке.

Отсасывание слизи из бронхов показано при густой, вязкой мокроте, слабом откашливании и утомлении грудных мышц. Проводится в условиях стационара с помощью электроотсосов и откашливателей.

Среди возможных осложнений, связанных с лечением, наиболее частыми являются:

Прогноз. Профилактика

При своевременно начатом лечении, чётком соблюдении кратности приёма препаратов и ингаляций, регулярном смотре ребёнка лечащим врачом и коррекции лечения прогноз исхода обструктивного бронхита чаще благоприятный. В противном случае острое течение обструктивного бронхита нередко может переходить в рецидивирующее, а в редких ситуациях — и в непрерывно рецидивирующее.

Чтобы избежать повторных эпизодов заболевания, ребёнок должен оставаться на диспансерном учёте у педиатра, детского пульмонолога или аллерголога в течение года. Детям с рецидивом обструктивного бронхита после трёх лет следует сделать кожные пробы с наиболее распространёнными аллергенами. Положительные результаты проб, повторные приступы обструкции, особенно после ОРВИ, говорят о развитии бронхиальной астмы.

Основные меры профилактики направлены на избегание факторов риска и укрепление иммунитета ребёнка. Для этого необходимо: