дочь не хочет учиться и работать что делать

Что делать, если взрослая дочь не хочет работать: 6 советов психолога, как заставить ее взяться за ум

Отцы и матери терпеливо ждут, зная, что после института найти хорошее место не так уж просто. Но как быть, если девушка отказывается от работы в принципе? Каковы причины инфантильного поведения?

Причины инфантильного поведения

Давайте разберемся, почему взрослая дочь не хочет работать? На самом деле причины повторяются от случая к случаю. Вот они.

Родители мечтают, что дочка найдет неплохую должность и съедет с родительской квартиры, но всё не так просто. Снимать жилье сейчас — недешевое удовольствие, далеко не каждый молодой специалист потянет такую жизнь без помощи родителей.

Покупка квартиры — вопрос довольно рискованный и обременительный. Времена изменились: сейчас бесполезно ждать от государства квартиру в подарок.

Именно по этой причине молодежь долго живет вместе с родителями — просто из-за отсутствия финансовой возможности. Кстати, мы уже описывали аналогичную ситуацию, когда взрослый сын не хочет работать.

Дома уже налажен быт: мама с папой все купят, приготовят, постирают, заплатят по счетам, напомнят о важных делах, проконтролируют. Самостоятельная жизнь предполагает, что человек несет ответственность за каждый свой шаг.

КСТАТИ! Вполне вероятно, что девушка боится лишней головной боли и сознательно отодвигает наступление «дееспособности».

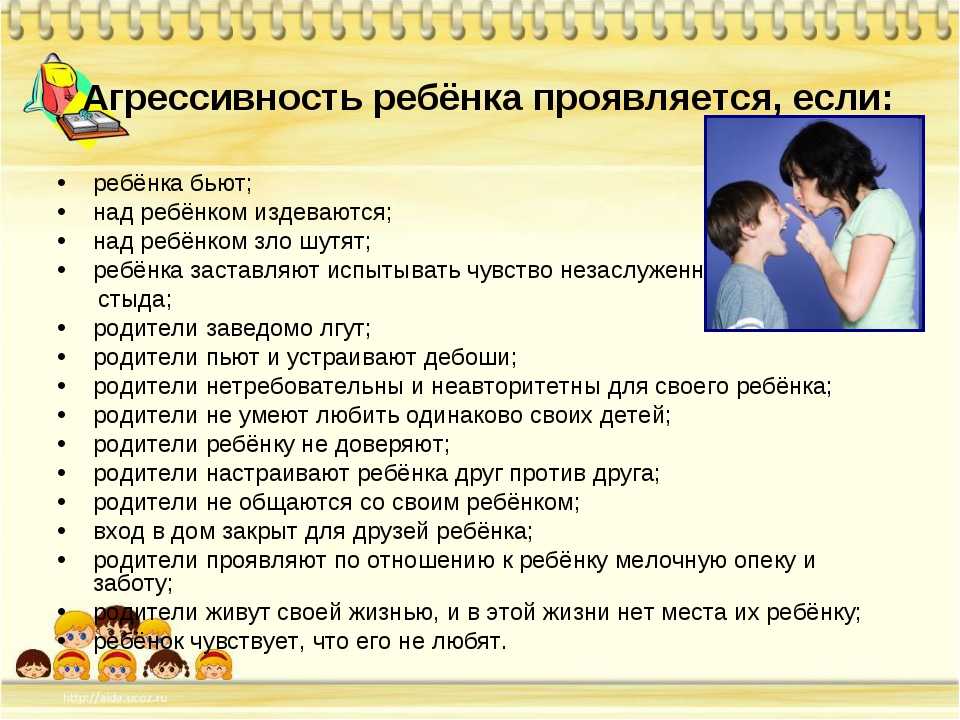

С этой проблемой нередко сталкиваются балованные дети, которых настолько любили домочадцы, что не позволяли ничего делать по дому. К сожалению, гиперопека неминуемо бьет по самостоятельности.

Девушка и рада бы зарабатывать, но безумно боится собеседований, нового коллектива, обязанностей, планирования бюджета…

Даже, казалось бы, подготовленный ребенок поначалу испытывает сложности во время социальной адаптации. Все приходит с опытом, но если бесконечно оттягивать этот момент и жить с родителями, то со временем ситуация будет только усугубляться.

Родителям тоже стоит задуматься: может быть, они бессознательно не дают дочери развиваться? Ведь намного спокойнее, когда дочка живет по семейному расписанию, тратит столько денег, сколько положено, всегда под присмотром.

ВАЖНО! Молодой девушке тяжело освободиться от такого контроля. Но разлука неминуема — родители не вечны, и нужно надеяться только на себя.

Вы считаете дочь слишком инфантильной, неумехой, слабой и рассеянной? Тогда не удивляйтесь, что она к вам прислушивается и не спешит идти на работу даже после окончания института. Зачем, если она ничего не умеет?

Пройдя через испытания и ощутив невзгоды на себе, они хотят, чтобы ребенок жил максимально комфортно и беззаботно. К несчастью, это медвежья услуга: в такой семье вырастет девушка, не способная позаботиться о себе. Несамостоятельный человек всегда слаб и уязвим.

Как заставить её устроиться на работу?

Пришло время поговорить о том, как заставить взрослую дочь работать, если она ничего не хочет и у нее нет целей в жизни.

СОВЕТ! Объясните, что устройство на работу — это дополнительные деньги, которыми дочь может распоряжаться более свободно: ее финансовая независимость так или иначе улучшит положение семьи.

ВАЖНО! Если у вас есть полезные связи, которые помогут устроиться на работу хотя бы на первых порах, то используйте их. Это лучше, чем сидеть дома и страдать от нереализованности.

Советы психолога, если девушка грубит и требует деньги

Бывает, что девушка просто растеряна и не может найти свой путь. Но что делать, если дочь обнаглела и считает, что родители обязаны давать ей деньги? Вот что советуют психологи.

Полезное видео

Посмотрите видео, где обсуждается сложный вопрос о неработающих дочерях:

Не нужно внушать девушке, что замужество решит ее проблемы. Сейчас такая модель поведения не работает. По крайней мере, она ведет к зависимости, а это не та участь, которую вы желаете своей дочери, не так ли?

Хвалите дочь за малейшие успехи, поддерживайте ее, интересуйтесь, как идут дела на работе. Это улучшит отношения в семье и укрепит взаимопонимание.

Подросток не учится и лежит на диване. Но это не значит, что вы должны кормить его с ложки

Пора ли паниковать, можно ли как-то поднять подростка с дивана и как вести себя родителям, если ребенок не думает о будущем и не хочет учиться, рассказывает семейный психолог Екатерина Бурмистрова.

– Впереди – 10-й или даже 11-й класс, а подросток лежит, смотрит в потолок и говорит, что ничего не хочет, учиться не хочет, поступать никуда не хочет. Какие могут быть причины?

– Причин может быть много, и с каждой ситуацией надо разбираться отдельно. Подростковый возраст очень нестабильный. Возможно, его накрыла несчастная любовь. Возможно, он с чем-то не справился, заваливает предмет, и ему нужен репетитор.

Если подросток лежит и смотрит в потолок не один день, а неделю и больше, нужно разбираться, выяснять причину.

– Но все-таки какие основные причины того, что «я ничего не хочу» – достаточно распространенное явление среди подростков?

– Если мы говорим про семьи с подростками, живущими в больших городах, и про тех, кто взрослеет у очень внимательных, мотивированных родителей, очень часто подростки ничего не хотят, потому что они просто не успевают захотеть. Мы, боясь что-то упустить в их развитии, предупреждаем их желания. Особенно желания образовательные и те, что связаны с хобби. Он еще толком не успел захотеть, желание еще до конца не вызрело, а мы раз – и реализовали все.

Например, ребенок думает о программировании, задумался о хорошем компьютере, два года ходит на занятия – это одно, а другое – походил неделю, а к воскресенью компьютер купили. Результат может быть для человека не очень ценным из-за того, что на его достижение потребовалось совсем не много времени, а его не перехитришь.

Я не говорю о том, что нужно каждое желание мариновать и тогда хороший результат будет гарантирован. Но не учитывать это тоже нельзя.

Еще один момент заключается в том, что сегодня у подростка очень насыщенная информационная среда – много занятий в школе, много дополнительных занятий. Соответственно, может не возникать желания только потому, что ничего уже не нужно, слишком всего много, до перегруза.

Третье – это то, что взросление происходит в довольно защищенной среде, без экономических и социальных катаклизмов. Поэтому дети часто растут инфантильными. Они не то что не хотят заниматься чем-то, каким-то хобби, они в целом не очень что-то хотят. У них не развита воля, они привыкли, что где можно не напрягаться, лучше не напрягаться.

Они внимательно выбирают, что им подходит, а что не подходит, и очень ориентированы на заботу о себе. Вроде бы звучит плохо. Но в то же время именно эта способность, немного направленная в другую сторону, даст им возможность отказаться от ненужного: это меня не интересует; а вот у меня нет этого драйва; а вот мне это тяжело, у меня это не пойдет. Так что есть шанс, что они все-таки выберут то, что их заинтересует по-настоящему.

Последняя причина, очень важная – зависимость от интернета, от соцсетей есть у гораздо большего количества подростков, чем мы думаем. Человека, который имеет зависимость, сидит все время в компьютере, в телефоне, сосредотачивается в том, виртуальном мире, все остальное интересует гораздо меньше. Это отдельный разговор про природу зависимости и способы работы с ней, но это явление распространено гораздо больше, чем мы думаем.

– Могут ли родители отличить, что ребенок ничего не хочет из-за каких-то проблем в воспитании или из-за того, что у него депрессия?

– Один из признаков депрессии – как раз отсутствие желания. Если ребенок ничего не хочет, при этом у него есть другие признаки депрессии, например вялость, постоянная усталость, обязательно нужно показать его психиатру. Подростковые депрессии, увы – явление распространенное, и причины их роста не установлены. Говорят и про повышенную учебную нагрузку, и про ту же самую зависимость, и про то, что дети мало двигаются. Но факт остается фактом. Так что если подозреваете депрессию – нужно идти к грамотному психиатру. Если вы с этим пойдете к психологу, психолог вам не скажет, есть ли у вас депрессия, это не компетенция психолога, он все равно отправит к психиатру.

Не учится, не работает – запирать ли холодильник

– Я читала в одном из сообществ, что поднять подростка с лежанки и уговорить что-то сделать без скандала требует много сил и эмоций. Это так?

– Я вообще не понимаю про уговорить в этом смысле. Почему требуются уговоры и эмоции? Может быть, был авторитарный стиль воспитания, когда слишком многое решает мама, и то, что подросток лежит на диване – это сопротивление? Надо что-то менять для того, чтобы можно было начать диалог. Если вы водите ребенка за ручку, а ребенку 17 лет, вы, конечно же, можете столкнуться с сопротивлением.

У человека после 14-15 лет либо есть своя мотивация что-то делать, либо нет. Если своей мотивации нет, ее в ручном режиме через уговоры запустить нельзя. Это воспитательная ошибка.

Если вы уговариваете подростка идти к репетитору или уговариваете его помочь принести картошку, значит, вы не перешли на следующую ступень отношений, застряли в детстве. Когда он был маленький, его приходилось уговаривать съесть ложку манной каши, теперь вот уговоры продолжаются.

– Бывает, в ответ раздается и грубость…

– Конечно, это оборона. Потому что уговоры – неработающая модель. Вы его уговариваете, как будто он маленький, а он огрызается. Мне кажется, до подростка нужно донести: уговаривать тебя мы не будем, ты можешь нас попросить, чтобы мы тебе оплатили репетитора, но, если ты не поступаешь, мы тебе не оплачиваем обучение на платном. Мы не кормим тебя и не поим, ты просто идешь работать. Это называется выставление границ.

– Сейчас, кстати, стало трендом позволить ребенку после школы «искать себя». Как долго можно позволять это?

– Мне кажется, границы нужно выставлять сразу, воспринимая выросшего ребенка как самостоятельного человека, который должен включить свой двигатель, возможно, совершать свои ошибки. Но если нет четко проставленных границ, ему будет трудно делать выбор.

Современные подростки, выросшие, к счастью, в достаточно стабильном обществе, не понимают, что для простой обычной жизни требуются усилия.

И родителям, и ребенку с самого начала нужно понимать – когда он вырастет, кормить себя он будет сам. То есть, пока ребенок учится, его материально поддерживают; если он не учится, его перестают поддерживать.

– Но если родители это поняли не сразу, ребенок после школы «ищет себя», не учится и не работает, что делать? Не холодильник же на замок запирать…

– На замок не запирать, но выросший ребенок не сможет поехать на долгожданный фестиваль, вы ему не купите новые кроссовки, у него не будет нового девайса, вы не будете оплачивать отдых, развлечения.

Лучше заранее, пока ребенок растет, без эмоций доносить до него эту мысль: «Когда человек взрослеет, он продолжает оставаться ребенком для семьи, но по сути он уже не ребенок. На правах ребенка он остается, пока учится, получает образование. Если это не так, то, значит, ты такой же, как мы, взрослый, тебе нужно будет работать, для того чтобы оплачивать транспорт, интернет». Обычно такие спокойные разговоры, которые ведутся с ребенком, пока он еще растет, очень понятны и доходчивы.

Сегодня многие семьи приходят к тому, что современные изнеженные мальчики должны пойти в армию, и только после этого они приходят в сознание, понимают ценность и важность учебы…

Я знаю, что чем выше материальный уровень семьи, тем чаще бывают трудности с мотивацией. Зачем ребенку готовиться, трудиться, поступать, ведь если он не поступит на бюджет, пойдет на платное? У семьи есть деньги, он привык развлекаться, он получает удовольствие от жизни.

– Подводя итог: нельзя подростка уговорить встать с дивана и начать что-то делать? Тогда что нужно делать?

– Это просто не работает. Да, тревоги, переживания родителей понятны. Но если лечить аппендицит капустными листьями, будет ощущение, что мы что-то делаем, но аппендицит от этого не пройдет. Это не тот способ, который помогает. Уговоры, они для дошкольников: для трехлеток, четырехлеток – привлечь внимание, уговорить, замотивировать. С подростками совершенно иначе. Это их жизнь, их сознание, их выборы.

Родителям тоже надо учиться, находить какой-то промежуточный вариант между «делай, что хочешь, ты нам не нужен» и «делай, как мы сказали», договариваться, выставлять границы, но не в острый момент отношений, а заранее, лет с 13-14.

Если ребенок просит, ему можно и нужно помочь найти репетитора. Можно и нужно помочь организовать режим, с которым он не будет выгорать. Но важно, чтобы это была не только ваша инициатива, а прежде всего ребенка, а вы уже подхватываете. Чтобы он думал: «Мне нужно в этот институт, ради этого я готов что-то делать». А не: «Это вы меня определили, а я, так и быть, согласился».

Когда мы применяем к подростку то, что работает с дошкольником, мы сильно ошибаемся и сильно портим отношения. Главное, как я сказала, это ни к чему не ведет. Надо учиться договариваться, как мы делаем это со взрослыми людьми.

Подросток не хочет учиться — что делать?

Бороться методом кнута и пряника, заставлять сидеть над учебниками, контролировать процесс — или пустить все на самотек?

Поделиться:

Поскольку я работаю в детской поликлинике, ко мне часто приходят семьи с детьми школьного возраста. И едва ли не самой частой причиной для их обращения к психологу является успеваемость чада. А еще точнее, проблема, выражаемая практически всегда одной и той же фразой: «Понимаете, он (она) совершенно не хочет учиться!»

Реальные проблемы школьной успеваемости (ребенок или подросток не понимает объяснений учителя, не может выучить материал, решить задачи, обобщить, выделить главное и т. д.) меркнут по сравнению с этим ведущим и откровенно экзистенциальным посылом. Особенно это, разумеется, относится к ученикам средней и старшей школы. Родители, как правило, уверены, что если бы он вот прямо сейчас «захотел», «взялся», «не ленился» и т. д., то все с учебой было бы нормально или даже очень хорошо. Удивительно, но учителя, судя по всему, массово поддерживают это странноватое родительское мнение. То есть получается, что ребенку надо просто что-то такое сказать или объяснить (ничего снаружи не меняя) и он — р-раз! — и захочет учиться!

И приходят, и просят: «Ну скажите хоть вы ему, что надо учиться! А то он (она) уже ни нас, ни учителей не слушает!»

«А меня, незнакомую тетку, послушает, что ли?!» — бормочу я себе под нос и с долей неуверенности спрашиваю вслух: «А может, если он не хочет учиться, тому есть какая-то причина?»

«Да они все сейчас такие!» — в сердцах отвечают родители и ссылаются на компьютер, телевизор и масскультуру, которые якобы отвратили их чадо от романов Достоевского, экономической географии и решения дифференциальных уравнений. Мне смешно.

Призванное к ответу чадо сидит на банкетке в кабинете, шаркает ногами по ковру, крутит в пальцах что попадется и подтверждает, что да, учиться ему не хочется совершенно. Уже давно. А может, и никогда не хотелось, просто оно боялось, что родители и учителя будут ругаться. Точно оно уже не помнит.

— Но что же нам с ним теперь делать? — восклицают обескураженные родители. – Ведь без образования-то никуда.

И мне уже не смешно.

Скажу сразу: несмотря на обширную практику в этом столь важном для родителей вопросе, у меня так и не появилось никакого внятного алгоритма его решения.

Каждый раз я пытаюсь исходить из индивидуальной ситуации и иногда достигаю поистине вершин оригинальности. Например, один пятиклассник с гипердинамическим синдромом по моей рекомендации учил уроки, катаясь на велосипеде, другой читал учебники, только вися вниз головой на турнике. Два десятиклассника под моим руководством сочиняли роман-фэнтези в виде учебника истории (по образцу учебника географии от Сельмы Лагерлёф). А одна девочка ушла из престижной гимназии (которую безбожно прогуливала) в медицинское училище и стала там круглой отличницей.

Но многим помочь так и не удается — моего творческого запала и инициативы родителей попросту не хватает, чтобы преодолеть инерцию «нехотения» данного конкретного ребенка.

И потому меня не покидают сомнения: если проблемы «не хотящих учиться» чад у сотен семей так похожи, так, может быть, существует и какое-то «правильное» решение этой задачи? Ведь любой обучавшийся математике знает: иногда можно подобрать корни уравнения, опираясь на интуицию. Но лучше все-таки знать, как его решить. И в идеале иметь обоснование, почему именно этот способ решения является самым эффективным.

Так что же все-таки делать?

В общем-то вариантов не так уж много.

1. Если ребенок не хочет учиться, а ценность образования представляется родителям безусловной, значит, его нужно просто заставить. Есть проверенная веками система поощрений и наказаний: если применять ее творчески, можно добиться неплохих результатов в управлении процессом. Потом чадо повзрослеет, разберется что к чему и еще будет нам благодарно за то, что не обращали внимания на его капризы.

2. Ничего не бывает просто так. У «нехотения» всегда есть конкретная причина. Возможно, ребенку не подходит эта программа, эта школа, эти учителя. Он не может и не хочет усваивать знания в одной форме, но, вполне вероятно, захочет, если форму поменять. По-настоящему заинтересованные в качественном образовании ребенка родители должны искать, пока не найдут нужное, и интерес ребенка к учебе не восстановится.

3. Не нужно заставлять и давить на ребенка, а также экспериментировать на нем и перетаскивать его из школы в школу. Он личность, а не объект приложения наших амбиций. Вспомните, как вы сами любили правила синтаксиса, химию галогенов или решение квадратных неравенств. Школьное образование — это еще не все. Пусть занимается тем, что ему нравится, и ищет себя. Со временем он сам во всем разберется.

Какой из трех вариантов представляется вам самым разумным и почему?

А может быть, вы хотели бы предложить четвертый (пятый, шестой) вариант, поделиться своим родительским опытом?

С моей точки зрения, ребенка нельзя заставлять, его надо активно заинтересовать, замотивировать чем-то, что ему интересно. Нелюбовь к учебе у детей периодически возникает, это нормально, они скачут от возраста к возрасту.

К учебе их надо привлекать разными способами. Что именно делать — очень индивидуально и зависит от интересов и привязанностей ребенка. У моих сыновей еще не пропадал интерес к учебе, но если пропадет, то будем делать акцент на том, чем они увлекаются и использовать это в качестве сладкой морковки.

Эту реплику поддерживают:

Конечно же, нужно исходить из психотипа ребенка. И важен возраст. Объясню почему. В какой-то период авторитет родителя важен и значим. А в какой-то период, особенно в переходный, когда дети становятся немного сумасшедшими, авторитет родителя падает, и, может, было бы интереснее знакомить его (не говоря ему об этом), с каким-то интересным человеком-психологом, чтобы тот путем игры включал его волевую инициативу.

А путь принуждения, репрессивный путь, самый слабый. Мы знаем примеры того, как родители заставляли человека в детстве играть на скрипке или на другом музыкальном инструменте, и человек выучился и стал серьезными музыкантом. Но это скорее исключение, и мы не знаем, какое с психологической точки зрения это на него произвело впечатление. Может, он в музыке чувствует себя свободно, он профессионал и творец, а в жизни стал маньяком.

Что касается моих дочерей, то старшая сразу заинтересовалась профессией, которую выбрала (она закончила четвертый курс Щукинского училища), и все это у нее было органично.

А вот о младшей дочери, которой сейчас 16 лет и которая пока только определяется… не могу сказать, что доволен своими успехами. Процесс идет нелегкий. Я не то чтобы борюсь с ней, я изощряюсь и хитрю… Надеюсь, без ущерба для психики.

Эту реплику поддерживают:

А как именно, по-Вашему, нужно учитывать психотип ребенка? Давить на слабых и внушаемых и договариваться с сильными и демонстративными? Прямо наоборот? Безусловно верная идея о том, что все не желающие учиться дети разные, все-таки не снимает проблему алгоритма.

Эту реплику поддерживают:

Эту реплику поддерживают:

Эх, трудно быть родителем

Эту реплику поддерживают:

А мне ближе 2-ой вариант

Может где-то и бывают дети, понимающие сразу ценность образования, но это точно не мой дядя Федор. А вся его учеба (у нас первый класс), понятное дело нужна мне, а ему так.. чтоб маме было приятно. Поэтому мама и должна париться со школой- выбирать чтобы было интересно, несовково, с огоньком.Но мы договорились, что образование в конечном счете ему тоже пригодится: без него нельзя построить вожделенную машину времени. Только не могу найти пока объяснения для чего будущему изобретателю учить стихи про осень и прочие сезоны.

Эту реплику поддерживают:

Эту реплику поддерживают:

По подобным же причинам я отказалась от репетиторов.

Мотивация к учебе пропала еще в перволм классе. «Ты говорила будет сложно, но интересно, а там несложно и скучно.» Комментарий училки «Ваня живет на луне. «

Что делать, если взрослая дочь не хочет работать: 6 советов психолога, как заставить ее взяться за ум

Основные предпосылки

Поскольку дискуссии на тему того, почему матери не любят своих дочерей, а любят синовей, а также посвященные ситуациям, в которых мама не любит любого ребенка в принципе, буквально бесконечны, была издана книга, посвященная этому вопросу. Ее авторы попытались систематизировать самые часто встречающиеся случаи и ситуации, и на их базе выделили четыре основные причины явления.

Выясняя, почему мать любит сына больше, чем дочь, психологи установили, что чаще всего причина связана с отношениями между родителями. Женщина не любит выбранного ею мужчину, но уйти от него не хочет или боится, и дурное настроение и зло, связанное с этим, вымещает на ребенке. Она может бить чадо с малых лет, вряд ли будет его когда-нибудь баловать и уж тем более ценить по-достоинству. Для нее ребенок – это лишь воплощение того ненавистного мужчины, который вошел в ее жизнь. Такое чаще происходит, когда брак заключают из-за незапланированной беременности женщины.

Психологи призывают: не нужно становиться женой того, кто не вызывает уважения и любви. От такой ситуации пострадают все члены семьи, а выгоды не получит никто. Как писал в своих незабвенных творениях Хайям, одному быть – это несравнимо лучше, нежели с кем-то случайным и неподходящим.

Неуверенность в себе

Ребенок нуждается в позитивных подкреплениях от родителей. Они позволяю понять, что он делает хорошо, что он вообще хорош.

Нелюбимый ребенок позитива не получает — или критика, или игнор.

Все эти «Скажи, я красивая?», «Ты меня любишь?», «Я не слишком толстая?», адресованные мужчинам, сначала их забавляют, но вскоре начинают раздражать. Потому что как бы мужчина не старался, сколько комплиментов не делал — женщине все равно мало.

Резервуар ее уверенности пуст. А значит, нужны окружающие, чтобы его наполнить.

Или женщина молчит, никого не спрашивает, но в голове ее идет постоянный монолог: «Нет, я толстая, нет, мне тут не место, я сделала это недостаточно хорошо, все смотрят на меня, я всем не нравлюсь» — какой бы прекрасной не была эта женщина и что бы не делала, она всегда сомневается в себе, своих силах, своем внешнем виде, своем праве быть там, где она есть.

Как остановить мужскую истерику

Недалекая женщина, которая не дорожит своими отношениями и семейным счастьем, закатит скандал в ответ. Или станет противодействовать фразами типа «ведешь себя как баба», «что ты за мужик такой» и прочее. К позитивному итогу это не приведет. Возможно, что и наоборот: истерика только усилится. Тогда какие методы, действительно, окажутся эффективными? Мадам Жоржетт предложит несколько возможных стратегий.

Затаиться и подождать

Не каждая женщина способна закусить губу и промолчать, дожидаясь окончания истерики у мужа или любимого мужчины. Но порой это единственно правильный способ поведения. Так, если вы знаете, что виноваты сами и реально спровоцировали его, лучше не усугублять ситуацию. Пусть поистерит, покричит, помашет руками, что-нибудь разобьет… Через некоторое время успокоится, и тогда с ним получится нормально поговорить. Другое дело – если мужчина склонен к рукоприкладству… Тогда терпеть нельзя. Надо подбирать другое решение. Но до момента, пока к нему не вернется душевное спокойствие, ничего сделать не удастся в принципе.

Сбить манипулятивные попытки

Этот вариант годится, если вы знаете, что с помощью истерики он пытается вами манипулировать. В ранее представленном списке причин о таких мужчинах говорилось в пункте №3. Манипуляторы часто пытаются чего-то добиться истериками.

Запомните, что, если за мужчиной водится такой грешок, его надо отвадить от попыток использоваться вас в своих целях. А сделать это можно, только приучив его решать все важные вопросы в спокойном состоянии. Так что, как только начинает истерить, сразу отстраняйтесь и говорите, что не будете продолжать разговор, пока полностью не успокоится. И главное – не идите на уступки, не жалейте его, не стыдитесь «черствости»!

Перевести на другую тему

Как и с маленькими детками, с мужчинами работает способ переключения внимания. А такое переключение может иметь разную природу. От новостей типа «я беременна» или «едет мама», сообщенных вдруг внезапно посреди его истерики, до пощечины или брызганья холодной водой в лицо. В первом случае используется психологический механизм ошеломления

Он действенный, но важно, чтобы «новость» была правдоподобной и реально шокирующей. Во втором варианте применяется физиологическое переключение внимания

Это очень просто и, что особенно важно, эффективно.

Использовать стоп-слово

Такой термин сейчас у многих на слуху. Применяется он в разных сферах, в том числе, в ссорах

Важно договориться о стоп-слове заранее, чтобы использовать его во время мужской истерики тогда, когда это больше всего необходимо. Что это вообще такое? Стоп-слово – ваш индивидуальный сигнал о том, что необходимо резко прекратить любые действия и разговоры

На 10 секунд или на минуту – уже зависит от вас.

Важно, чтобы мужчина привык к существованию такой условности. А для этого вы тоже должны соблюдать правило и уметь останавливать собственные истерики, если муж (парень) это стоп-слово произносит

Здесь уже успех зависит от того, играете вы вдвоем по одним и тем же правилам или нет.

Действовать на опережение

Конечно, встречаются и патологические случаи истерики, когда ничего из перечисленного не работает. Но это уже повод обратиться к психотерапевту или вовсе психиатру. Мало кто пойдет на такой шаг, что и понятно: отечественное общество не привыкло решать проблемы, предпочитая их просто скрывать или замалчивать… Жаль, ведь неконтролируемые истерические приступы наносят немало вреда самому мужчине, да и для женщины порой оказываются крайне опасными.

Признаки материнской нелюбви к дочери

Не заметить отсутствие любви мамы к дочке просто невозможно. Это видно по поведению, отношению к ребёнку и даже разговору с ним. Если для окружающих неприязнь можно замаскировать, то сама же девочка постоянно чувствует негатив со стороны родителя.

Следующие признаки, когда мать не любит взрослую дочь, распространены чаще всего.

Мать не участвует в воспитании

Воспитание – важное и ответственное дело, в котором должны принимать участие оба родителя. Если мама испытывает неприязнь к ребёнку, то и заниматься им для неё становится сложной задачей

Поэтому женщина не желает участвовать в жизни дочери, не интересуется её делами в школе или на работе, а также в личной жизни. От такой мамы не стоит ждать совета по тому или иному вопросу.

В общении с дочерью преобладает негативный спектр эмоций

Явный признак того, что мать не любит дочь, – когда общение с ребёнком приносит женщине только негативные эмоции. Поэтому она старается воздерживаться от разговоров, не спрашивает, как прошёл день. С матерью становится невозможно поговорить по душам.

Также в общении нелюбимые дочери часто слышат одни только упрёки. Вместо ласковых слов – сплошной негатив: «лентяйка», «безрукая», «бездарь» и так далее. Мать не замечает достоинств и талантов ребёнка, отмечает лишь его недостатки.

Больше внимания уделяет другому ребёнку и делает на этом акцент

Если в семье несколько детей, можно заметить, что мама больше внимания уделяет другому ребёнку. Она проводит с ним всё свободное время, постоянно общается, принимает активное участие в воспитании. Нелюбимую же дочь лишает всего этого.

Также мать всегда выделяет любимчика, говорит о его достоинствах, о трепетных чувствах к нему. В то время как дочку ни во что не ставит, отзывается о ней плохо. Постоянно сравнивает своих детей, но всё положительное достается только любимому ребёнку.

Неодинаковое отношение со стороны родителя оказывает негативное воздействие на дочь. Возможны такие последствия, как:

Из-за постоянного сравнения портится взаимосвязь не только с матерью, но и братьями/сёстрами. Когда дочка взрослеет и покидает отчий дом, отношения практически всегда остаются такими же.

Говорит о своей нелюбви к дочери

Мать способна напрямую говорить о своём негативном отношении к дочери. При этом нередко перед окружающими женщина может быть более сдержанной, лицемерить, демонстрировать любовь. Обычно такое поведение наблюдается в ситуациях, когда дочь обладает талантами, растёт выдающейся личностью.

Такой признак, свидетельствующий о том, что мать не любит дочь, часто встречается в семьях, где родитель пытается использовать ребёнка как способ достижения материального благополучия, успеха, признания в обществе. Поэтому перед окружающими играет роль заботливой и во всём помогающей матери, а дома превращается в надзирателя, постоянно требующего невозможного для личных целей.

Истерика у ребенка, а страдают родители

Если детские истерики — это нормальное явление, то почему к ним относятся с такой неприязнью? Во многом причина — в социальном давлении. Мы живем в таком обществе, где негативные эмоции считаются чем-то неуместным. Поэтому детские истерики воспринимаются как то, что обязательно нужно устранить.

Плюс — отношение самих родителей к истерикам. Ведь кому на самом деле плохо, когда ребенок истерит? Родителям. Это происходит потому, что нас самих когда-то в детстве не принимали в таком состоянии, мы не научились проживать свои эмоции. Когда такие дети вырастают и сами становятся родителями, как правило, примыкают к одной из двух групп.

Первая — те, кто могут накричать на ребенка, шлепнуть. То есть выдергивают ребенка из истерики, вызвав у него чувство страха

Страх — это эмоция, которая заставляет нас переключить внимание с чего угодно. Банальный пример: вы с мужем ругаетесь, в этот момент падает ребенок

Все, ваш конфликт прекращается, хотя бы на время.

Но запугивая ребенка, вы его отталкиваете, показываете, что в таком состоянии, как сейчас, он вам не нужен. И это — самая большая угроза для маленького человека. У детей есть два состояния: «меня родитель любит, принимает — значит, я живу» и «меня родитель не принимает, не любит — значит, я умру». Быть нужным — это жизненно важная потребность для ребенка.

Вторая группа родителей — те, кто, наоборот, стараются быть идеальными: «Я должен принять ребенка, не обесценить, не наорать на него, не шлепнуть и при этом быть очень спокойным».

Но те модели поведения, которые мы видели в детстве, откладываются глубоко в подсознании, на уровне рефлексов и в критические моменты выходят наружу. Если родитель уже во взрослом возрасте не научился проживать свои эмоции, принимать и любить в первую очередь себя таким, какой он есть, не скатываться в чувство вины, в момент детской истерики он сам начинает фрустрировать. Ребенок это сразу же считывает и его истерика только усиливается. Получается такой патологический круг, в котором многие родители крутятся.

Как заставить её устроиться на работу?

Пришло время поговорить о том, как заставить взрослую дочь работать, если она ничего не хочет и у нее нет целей в жизни.

Что делать, если взрослая дочь не хочет работать: 6 советов психолога, как заставить ее взяться за ум

Отцы и матери терпеливо ждут, зная, что после института найти хорошее место не так уж просто. Но как быть, если девушка отказывается от работы в принципе? Каковы причины инфантильного поведения?

Причины инфантильного поведения

Давайте разберемся, почему взрослая дочь не хочет работать? На самом деле причины повторяются от случая к случаю. Вот они.

Наиболее распространенный вопрос — жилищный.

Родители мечтают, что дочка найдет неплохую должность и съедет с родительской квартиры, но всё не так просто. Снимать жилье сейчас — недешевое удовольствие, далеко не каждый молодой специалист потянет такую жизнь без помощи родителей.

Покупка квартиры — вопрос довольно рискованный и обременительный. Времена изменились: сейчас бесполезно ждать от государства квартиру в подарок.

Именно по этой причине молодежь долго живет вместе с родителями — просто из-за отсутствия финансовой возможности. Кстати, мы уже описывали аналогичную ситуацию, когда взрослый сын не хочет работать.

Очень страшно выходить во взрослую жизнь.

Дома уже налажен быт: мама с папой все купят, приготовят, постирают, заплатят по счетам, напомнят о важных делах, проконтролируют. Самостоятельная жизнь предполагает, что человек несет ответственность за каждый свой шаг.

КСТАТИ! Вполне вероятно, что девушка боится лишней головной боли и сознательно отодвигает наступление «дееспособности».

С этой проблемой нередко сталкиваются балованные дети, которых настолько любили домочадцы, что не позволяли ничего делать по дому. К сожалению, гиперопека неминуемо бьет по самостоятельности.

Страх перед неизвестностью.

Девушка и рада бы зарабатывать, но безумно боится собеседований, нового коллектива, обязанностей, планирования бюджета…

Даже, казалось бы, подготовленный ребенок поначалу испытывает сложности во время социальной адаптации. Все приходит с опытом, но если бесконечно оттягивать этот момент и жить с родителями, то со временем ситуация будет только усугубляться.

Излишний контроль со стороны отца и матери.

Родителям тоже стоит задуматься: может быть, они бессознательно не дают дочери развиваться? Ведь намного спокойнее, когда дочка живет по семейному расписанию, тратит столько денег, сколько положено, всегда под присмотром.

ВАЖНО! Молодой девушке тяжело освободиться от такого контроля. Но разлука неминуема — родители не вечны, и нужно надеяться только на себя

Родители не верят в ребенка.

Вы считаете дочь слишком инфантильной, неумехой, слабой и рассеянной? Тогда не удивляйтесь, что она к вам прислушивается и не спешит идти на работу даже после окончания института. Зачем, если она ничего не умеет?

Мать и отец стремятся оградить дочку от всевозможных проблем, с которыми им пришлось столкнуться в юности.

Пройдя через испытания и ощутив невзгоды на себе, они хотят, чтобы ребенок жил максимально комфортно и беззаботно. К несчастью, это медвежья услуга: в такой семье вырастет девушка, не способная позаботиться о себе. Несамостоятельный человек всегда слаб и уязвим.