донская валюта что значит

Деньги белогвардейцев на Юге и Западе России

Земельный и национальный вопросы на Юге России

Не будет преувеличением, если сказать, что Гражданская война в России полыхала от края до края бывшей империи. Люди воевали в сибирской тайге, в песках Туркестана, в широких приволжских степях. Но, пожалуй, нигде мы не видим такого накала страстей, столько драматических кульбитов и столько ярких личностей как на южнорусском театре военных действий. Важным источником конфликта тут стали накопившиеся за годы царизма противоречия между условно коренным казацким населением и крестьянами-переселенцами, так называемыми «иногородними». Переселенцы были лишены привилегий казачества, ущемлялись в правах казацкой старшиной, а главное были безземельными. Но если в центральных губерниях землевладельцами была немногочисленная прослойка помещиков, то на юге земля находилась в руках гораздо более многочисленного казачества. Не удивительно, что в условиях, когда «земельный вопрос» оказался в центре гражданского противостояния, казачество в массе своей поддержало белогвардейцев и другие антибольшевистские силы. Местное же крестьянство напротив стало одним из важных источников пополнения Красной армии.

Другим острым вопросом в южнорусских губерниях был вопрос национальный. С одной стороны идеи самостийности стали популярны у малороссов (будущих украинцев), причем на всем спектре политических взглядов от монархистов местного разлива до радикальных анархистов. С другой стороны, сама верхушка казачества (донского, кубанского, терского) время от времени пыталась действовать и действовала, как ни от кого не зависимое правительство. Где-то рядом был политический вопрос положения горцев Северного Кавказа, немцев Поволжья, калмыков, крымских татар и др. малых народов.

Денежная политика белогвардейцев

В этом очерке мы продолжим знакомство с деньгами антибольшевистских правительств, и осветим денежные знаки, ходившие на территориях подконтрольных генералам А.И. Деникину, П.Н. Краснову, П.Г. Врангелю и Н.Н. Юденичу. Деникин в свое время шел походом на Москву, Юденич чуть было не взял Петроград, Врангель серьезно рассчитывал на создание собственного независимого государства, а Краснов яркий представитель стремления верхушки донского казачества к отделению и выходу из состава исторической России. Все эти политические фигуры приложили руку к тому богатству бон 1918-1920 гг., что мы имеем сегодня. Деньги, выпускаемые финансовыми органами этих генералов, претендовали либо на роль общероссийских денежных знаков, либо на роль валюты независимых государств.

Эмиссия денег – это нетривиальная задача. Она обусловлена множеством факторов, в первую очередь экономического свойства. В условиях разрухи печатный станок был одним из немногих надёжных способов финансировать органы власти и армию. Но важен и сам факт выпуска своих денег. Денежные знаки превращались в своеобразную политическую декларацию, в подтверждение собственной легитимности.

На службе у белых генералов оказались виднейшие экономические политические и экономические деятели бывшей империи: С.Д. Сазонов, П.Ю. Струве, М.В., Бернацкий А.В. Кривошеин и др. Но методы хозяйствования мирной эпохи и даже империалистической войны, оказались малопригодны в условиях хаоса войны гражданской. В своих воспоминаниях генерал А.И. Деникин писал, что денежная разруха стала «огромным тормозом всех начинаний Юга». Попытки унифицировать денежное обращение, внести порядок в эмиссию денежных знаков и восстановить банковскую систему раз за разом терпели крах.

«Донские деньги»

Летом 1918 года власть на Дону приходит в руки генерала П.Н. Краснова, фактически превратившегося в ставленника и союзника немецких интервентов. Краснов объявляет о мире суверенной территории Войска Донского с немецким кайзером, заключает торговые договора, активно принимает военную помощь от немцев. Сепаратистские настроения верхушки казачества толкают Краснова и на выпуск собственных денег, благо под его контролем оказывается ростовская экспедиция по изготовлению ценных бумаг.

«Колокольчики» Деникина

Помимо проблем с получением «донских денег», белогвардейцы в момент развития успеха и захвата новых территорий сталкивались с проблемой денег советских. Напомним, что в это же самое время в народе продолжали ходить и романовские деньги, и деньги Временного правительства. Все эти обстоятельства вкупе с необузданным жульничеством и казнокрадством в тылу в конец расшатывают и без того тяжелую финансовую ситуацию. Как меру по унификации денежного обращения, правительство Деникина решило начать выпуск собственных денег. Экспедиции для изготовления новых купюр оборудовали в Новороссийске, Киеве, Одессе, Симферополе.

В августе 1919 Деникин вводит в обращение банкноты достоинства 3, 10, 50, 200, 1000 и 10000 рублей. В качестве эмблемы выбран двуглавый орел с гвардейской лентой и лавровым венком в когтях. На груди орла изображен Георгий Победоносец. На купюрах стояла подпись управляющего финансами М.В. Бернацкого. Деникинские деньги вошли в историю как «колокольчики», благодаря изображению на купюре в 1000 рублей Царь-колокола. За обилие Георгиевских лент эти деньги также прозвали «ленточками». Ни «Донские рубли», ни «деникинские» реальной ценности не имели. До марта 1920 года выпущено их было более чем на 30 миллиардов рублей.

Деньги барона Врангеля

Катастрофа на фронте осенью 1919 года вызвала резкое недовольство Деникиным как среди белых генералов, так и у Антанты. 4 апреля 1920 года на линейном корабле «Император Индии» англичане доставляют в Крым генерала П.Н. Врангеля. Деникин слагает с себя полномочия главкома ВСЮР и уезжает в эмиграцию. Врангель становится новым главнокомандующим ВСЮР. При новом главкоме формируется так называемое правительство Юга России во главе с видным политическим деятелем А.В. Кривошеиным.

Для решения финансовых проблем Врангель выпускает в обращение новые денежные знаки достоинством 100, 250 и 500 рублей. С занятием большевиками Ростова и Новочеркасска в руках белых оставались типографии в Феодосии и Симферополе. Скудность средств отразилась и в аскетичном исполнении новых денег. В качестве центрального символа выбран новгородский памятник «Тысячелетие Руси». Качество новых банкнот заметно уступало тем, что печатались Красновым и Деникиным. Крым наводнили многочисленные фальшивки, только усугублявшие недоверие жителей к новым деньгам. Интересно, что в окружении Врангеля недовольство списывалось в том числе и на большевистскую агитацию.

«Крылатки» Юденича и непотраченный миллиард рублей

Северо-западная армия – формирование белогвардейцев на территориях Псковской, Новгородской губерний и Прибалтики. Оно ведет свою историю с начала 1918 года, когда немцы сколачивают из бывших царских офицеров во главе с генералом А.Е. Вандамом антибольшевистские вооруженные формирования. Бывшие враги (германские и царские монархисты) превратились в союзников и братьев по оружию против общего врага – революции. Но революция в Германии все-таки произошла, кайзер бежал, а за ним и германские войска из России.

В Прибалтике при поддержке Антанты образовались независимые государства. Впрочем, и Северо-Западная армия не осталась без покровительства. В июне 1919 у нее появляется новый командующий Н.Н. Юденич, формально называвший себя «Главнокомандующим всеми русскими сухопутными, морскими вооружёнными силами против большевиков на Северо-Западном фронте». Собственно Северо-западной армией оставался командовать генерал-майор А.П. Родзянко. К слову, есть веские подозрения считать, что русский генеральский чин полковнику Родзянко пожаловали германские генералы. Генерал Родзянко оставил в наследство отечественной бонистике несколько видов разменных знаков, печатаемых по аналогии с керенками.

При Юдениче существовало так называемое «Политическое совещание», позднее под давлением Великобритании преобразованное в «Северо-Западное правительство». Союзники ввели в правительство кадетов, первых эсеров и даже меньшевиков. Главным условием для участия в правительстве, впрочем, как и для Юденича, стало признание новых Прибалтийских государств. Пришлось отложить подальше красивый лозунг о единой и неделимой России, но зато получить поддержку британского флота в предстоящем наступлении на Петроград. При всей немногочисленности войск Юденича его наступление на Петроград в октябре 1919 года поставило Советскую Россию на грань жизни и смерти.

Но, как известно, гулять по Санкт-Петербургу без денег – не комильфо. Накануне ожидаемого триумфа, Юденич при содействии крупного нефтепромышленника С.Г. Лианозова размещает в Швеции заказ на изготовление «знаков полевого казначейства Северо-Западного фронта» на сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей «с окончательной сдачей не позднее 20 сентября 1919 года». Интересно отметить, что клише для печати банкнот изготовлено и привезено в Швецию военным инженером и выпускником императорского академии художеств Николаем Васильевичем Шевелёвым. После выполнения заказа, шведская сторона обязалась вернуть клише автору или уничтожить в его присутствии. Денежные знаки имели номинал 25 и 50 копеек, 1, 3, 5, 10, 25, 100, 500 и 1000 рублей. Новые деньги обеспечивались кредитами Антанты и обязательствами Колчака, еще недавно захватившего часть золотого запаса бывшей империи.

Веру в скорую победу над большевизмом должно было вселять официальное объявление, что обмен новых денег на привычные кредитные билеты будет осуществлен через три месяца после занятия белогвардейцами Петрограда. Курс обмена: один к одному без ограничения суммы. Оптимистичная надпись имелась и на самих банкнотах. Она гласила, что порядок их обмена объявит Петроградская контора Государственного банка. Все денежные знаки выполнены в стиле ампир. Оборотная сторона единообразна, на ней помещен рисунок двуглавого орла, в когтях которого стрелы-молнии и ленты. На груди орла щит с изображением памятника «Медный всадник». Лицевая сторона банкнот номиналом 500 и 1000 рублей обильно украшена оружием: боевые топоры, секиры, мечи, щиты и боевые знамена. В правой части имелся двуглавый орел раздирающий змею. Кто в этой аллегории белые, а кто большевики, читатель поймет без уточнений. С левой стороны купюр, возле рыцарского шлема угадываются два лица с нимбом – лики бывшего императора Николая II и императрицы Александры Федоровны Геессен-Дармштадтской. За обилие орлов новые купюры получили в народе название «крылатки».

Но надеждам Юденича не суждено сбыться. Наступление на Петроград было отбито, а сама армия бежала в сторону Эстонии. Из 1,2 миллиарда рублей новыми купюрами Юденичу удалось потратить лишь 200 миллионов. Остатки уже никому не нужных и ни на что не годных «крылаток» осели в эстонских банках.

Литература

1. Аксенова С.В., Жилкин А.В. Монеты и банкноты России и СССР. Полная энциклопедия монет и банкнот России. М.: Рипол Классик, 2008. 416 с.

2. Малышев А.И., Таранков В.И., Смиренный И.Н. Бумажные денежные знаки России и СССР. M.: Финансы и статистика, 1991. 496 с.

3. Мерников Андрей. Деньги России. От монет Древней Руси до современных денежных знаков. М.: АСТ, 2015. — 240 с.

4. Прохорова Н.В. Монеты и банкноты России. Москва: Дом Славянской книги, 2009. 368 с.

5. Тульев В. История денег России с X века до наших дней. М.: Эксмо, 2014. 209 с.

6. Ходяков М.В. Деньги революции и Гражданской войны 1917-1920. 3-е изд. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2019. 312 с.

История донских денег

В 1918 году в Ростове начался выпуск собственных денежных знаков. Донские купюры пользовались огромным спросом – они стали не только признанной валютой Белого движения, но и более популярными деньгами, чем национальные валюты Украины, Азербайджана, Грузии и Туркмении. И намного сильнее доллара, о котором тогда никто слыхом не слыхивал.

Купюра достоинством 1000 рублей стала одной из самых популярных донских валют

Когда деньги закончились

После прихода большевиков к власти сотрудники петроградской Экспедиции заготовления госбумаг – единственной фабрики в России, уполномоченной печатать деньги, – объявили забастовку. Это привело к тому, что кредитные билеты, как тогда назывались бумажные денежные знаки, стали исчезать из обращения по всей стране. В ноябре 1917 года дефицит наличности докатился до южного региона. На счетах в местных банках находились огромные суммы денег, но получить их оказалось невозможно – ассигнации закончились.

Местные власти лихорадочно искали пути выхода из создавшейся ситуации. На совещании в Ростове представители трех казачьих областей – Дона, Кубани и Терека, а также Ставропольской губернии постановили начать выпуск региональных денег. Печатать новые деньги поручили Ростовской конторе Госбанка, крупнейшему и наиболее технологически подготовленному финансовому учреждению в регионе.

Ростов стал одним из первых городов в России, где решили запустить собственный печатный станок. Стоит отметить, что самой первой была Одесса, но там региональные купюры эмитировали еще при Временном правительстве.

Лидер Белого движения генерал Антон Деникин получал зарплату в ростовских рублях

Печатание денежных знаков осуществляла Экспедиция по изготовлению денежных знаков при Ростовской конторе Госбанка – фактически местный печатный двор. Автором рисунков большинства денежных знаков донского образца стал ростовский художник Евгений Шур. Детальные макеты для каждого номинала разработал местный гравер Матвей Давыдов. Он же изготовил клише большинства донских дензнаков.

Первоначально в Ростове собирались выпускать денежные знаки номиналом 3, 5, 10, 25 и 100 рублей. Но в итоге ограничились лишь десятирублевыми купюрами. Оказалось, что эмиссия – дорогое удовольствие. Себестоимость каждой банкноты составляла 5 рублей 75 копеек. Ясно, что печатать деньги небольших номиналов было бы слишком накладно. Скрепя сердце, от остальных купюр отказались. Но лишь на время.

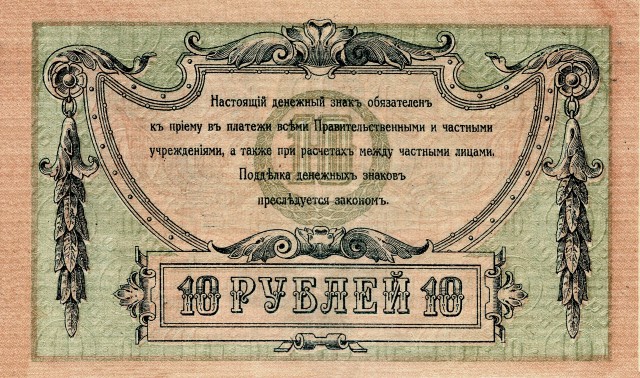

Первые ростовские деньги – 10 рублей (лицевая сторона). Из личного архива Валерия Лазарева

На лицевой стороне первых донских денег был изображен герб: двуглавый орел и Георгий Победоносец, а на обороте – так называемый «Щит амазонок». Этот нагрудный знак из серебра носили на парадной форме офицеры Императорской и Белой армий. На донских дензнаках он символизировал сформированную в Новочеркасске Добровольческую армию.

Первая ростовская валюта – 10-рублевка (оборотная сторона). Из личного архива Валерия Лазарева

Сперва запланировали эмиссию в объеме 300 млн рублей. Именно такая сумма лежала мертвым грузом на счетах ростовских банков. Печатались банкноты в подвальном помещении Ростовской конторы Госбанка на углу Большой Садовой и Среднего проспекта (ныне улица Соколова). Бумагу для донских денег изготавливали на писчебумажной фабрике Панченко в самом начале улицы Большой Садовой.

Здание конторы Госбанка, где печатались ростовские деньги

Выпуск первой партии донских десятирублевых купюр состоялся 3 февраля (по старому стилю) 1918 года. В этот день ростовские десятки развезли по всем 18 банкам Ростова и Нахичевани. Чтобы граждане знали, как выглядят новые рубли, их образцы вывесили на специально подготовленных стендах в банковских кассах и почтовых отделениях.

Региональные ассигнации стали полноценной валютой. На ростовском базаре за 10 рублей тогда можно было купить на выбор десяток яиц, почти фунт (409,5 г) сливочного масла, пять фунтов мяса, 200 соленых огурчиков, кварту (1,5 л) молока или пять фунтов судака.

Появление новых денег вызвало настоящий ажиотаж. Увы, денег напечатали слишком мало. В первый день обращения каждому банку выдали всего по 2000 рублей, то есть по 200 десятирублевых банкнот. В кассах выстроились огромные очереди желающих разменять кредитные билеты крупных номиналов на ростовские десятки, но разменивали не более 100 рублей в одни руки.

10 февраля в Ростов вступила Социалистическая армия Рудольфа Сиверса, под ударами которой белые части отступили на юг. Новая власть сразу запретила денежные знаки поверженного врага. Однако уже на следующий день большевикам пришлось отменить это откровенно глупое решение и разрешить хождение купюр с изображением «Щита амазонки» – своих-то денег у них не было.

Руководство вновь образованной Донской советской республики разместилось в гостинице «Палас-отель» (ныне – штаб Южного военного округа на перекрестке Пушкинской и Буденновского). За свое проживание «товарищи» не платили ни гроша, зато постоянно закатывали кутежи в ресторанах. И тоже бесплатно. Лишь после жалоб персонала гостиницы руководство советской республики согласилось оплатить счета. Разумеется, деньгами, выпущенными предыдущей властью.

Пользуясь положением, большевики установили себе огромные зарплаты. Если зарплата атамана Краснова после изгнания большевиков летом 1918 года составляла 800 рублей, то красные командиры получали еще в марте того же года по 4000 рублей. Не мелочились борцы за социальное равенство!

В то же время денег на рядовых бойцов не хватало. Красноармейцы, не получавшие зарплату, находились на грани бунта. Поэтому большевики в марте 1918 года решили начать выпуск собственных денег.

Внешне они были практически идентичны рублям белых. До своего бегства в начале мая 1918 года успели выпустить 200 тысяч «красных» десятирублевых банкнот и 300 тысяч двадцатипятирублевых.

Этими деньгами большевики пытались подкупить донских казаков, чтобы перетянуть их на свою сторону. Глава Донской советской республики Подтёлков приказал выдать ему 10 млн рублей, которые погрузили на телеги и повезли на казачьи хутора. Но донцы оказались несговорчивыми.

Подтёлкова казаки повесили, а деньги забрали. Правда, половину «красных» миллионов Подтёлков успел передать Климу Ворошилову, который сбежал с Украины вместе со своим революционным войском.

Глава Донской советской республики Фёдор Подтёлков

В мае 1918 года под натиском наступавшей германской армии большевики бежали из Ростова. Вместе с немцами вернулись белые, которые возобновили выпуск денег. Чтобы подчеркнуть перемены в политическом устройстве, рисунки на донских банкнотах изменились. Так, на 100-рублевых купюрах помимо портрета Ермака изобразили богиню справедливой войны Афину Палладу, а на 250-рублевке – карающую богиню Немезиду, держащую в руке ликторский пучок – символ незыблемости государственной власти. Кстати, этот предмет в Древнем Риме назывался «фашина». Муссолини сделал его эмблемой своего режима – так появился фашизм.

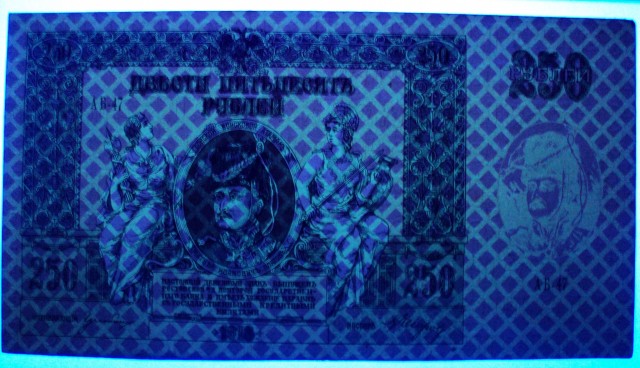

Ростовский банковский билет номиналом 250 рублей

На юге России монархисты добились заметных успехов в борьбе с большевиками. Античные богини справедливой войны и возмездия, размещенные на деньгах, символизировали освобождение донской области от красных.

В июле 1918 года в Ростове выпустили невероятные деньги, невиданные доселе нигде в мире, – пятирублевые купюры с ультрафиолетовой защитой. Вскоре ультрафиолетовые метки для защиты от подделок стали применять при изготовлении 250 рублей и даже трояков. На Западе подобные методы защиты начали использовать лишь в 1970-е годы. А в нашей стране они появились еще на заре века. И произошло это именно на Дону. Факт поразительный: в регионе, охваченном Гражданской войной, сумели внедрить сверхсложные технологии.

Ростовская 250-рублевая купюра с ультрафиолетовой защитой. Из личного архива Валерия Лазарева

Дело в том, что новые деньги были призваны заменить, пусть и на время, для жителей юго-востока европейской части России наличность, которую выпускал Госбанк. Поэтому ростовчане стремились всячески обезопасить свои деньги от подделок. Правда, толку от подобных методов было мало: ультрафиолетовые лампы были тогда большой редкостью. Они имелись лишь у некоторых фотографов, а также в типографиях. Поэтому УФ-защита донских денег в большинстве случаев оказывалась бессмысленной – светить на банкноты было просто нечем.

В 1919 году донской рубль стал единым денежным знаком Белого движения на юге России. Денежное содержание Добровольческой армии и ее командования, включая Деникина, Врангеля и Май-Маевского (того самого, из фильма «Адъютант его превосходительства»), обеспечивалось ростовскими деньгами.

В 1918–1919 годах отпечатанные в Ростове денежные знаки распределялись по финансово-кредитным учреждениям не только Донской области, но и на территории Крыма, Кубани, Терской области, Ставропольской и Черноморской губерний, а также малороссийских губерний, освобожденных от большевиков и «самостийников».

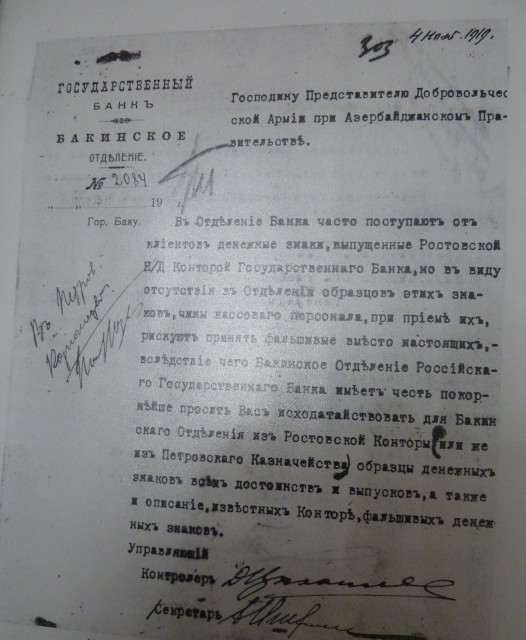

Сообщение Госбанка Азербайджана о подделках донских денег. Из личного архива Валерия Лазарева

Ростовские рубли имели хождение далеко за пределами Донской области – в Азербайджане, Грузии и Закаспийской области (ныне Туркмения). В независимых государствах они пользовались огромным спросом. Так, в Азербайджане они официально принимались местными финансовыми учреждениями наравне с азербайджанскими деньгами. В Закаспийской области за один донской рубль давали 10 рублей правительства региона. В Грузии правительство вынуждено было законодательно запретить хождение донских денег, так как местные торговцы отказывались принимать родные грузинские рубли (в просторечии «жоржики») и требовали оплату в донских деньгах.

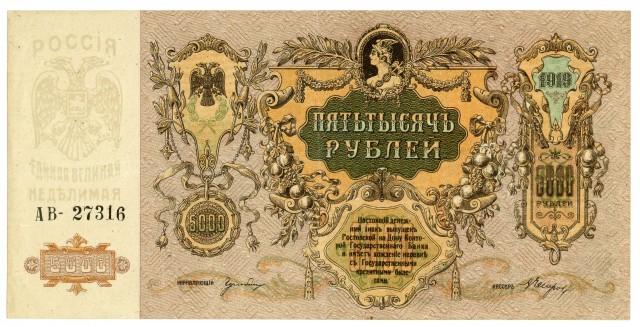

Самая крупная ростовская валюта выпускалась номиналом 5000 рублей (лицевая сторона). Из личного архива Валерия Лазарева

Летом 1919 года, в период наибольших успехов Вооруженных сил юга России, донские денежные знаки были допущены к участию в торгах Константинопольской валютной биржи. При этом курс донских денег сравнялся с курсом кредитных билетов царского образца. Из тогдашних газет известно, что на Константинопольской бирже самыми популярными донскими банкнотами стали купюры на 500 руб. и 1000 руб. Из-за невероятной популярности эти банкноты чаще всего подделывались фальшивомонетчиками. Особенно много фальшивых пятисоток и тысячных появилось на Украине.

На бирже в Константинополе широко котировались денежные знаки, выпущенные на Дону

Чтобы обеспечить растущий спрос на наличные, ростовская Экспедиция почти в 10 раз нарастила выпуск банкнот. С января по октябрь 1919 года объем эмиссии превысил 2,1 млрд рублей. Однако денег все равно не хватало. Тогда ростовчане наладили производство донских денег в Новочеркасске (на фабрике, где раньше печатали игральные карты), Новороссийске, Екатеринодаре (Краснодар), Феодосии и даже в Киеве (после его освобождения от большевиков и петлюровцев).

В Новочеркасске трехрублевые купюры донского образца поначалу печатали на вощеной бумаге. В народе пошли слухи, что трояки на вощеной бумаге печатают по заказу некой заграничной кондитерской фабрики, чтобы заворачивать в них конфеты. Разумеется, это было не так. Но лишь когда рубли стали печатать на сатиновой бумаге, не дававшей разводов, обыватели успокоились.

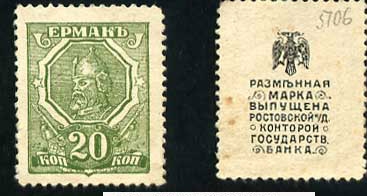

В Ростове печатали не только рубли, но и мелочь. Разменные монеты номиналом 20 и 50 копеек выпускались в виде марок с изображением Ермака и атамана Платова.

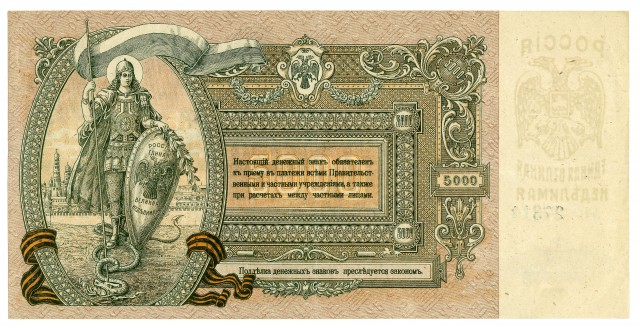

В ноябре 1919 года в Ростове эмитировали самую крупную купюру – 5000-рублевую ассигнацию. На ней был изображен архангел, разящий копьем огромную змею (аллегория большевизма) на фоне Московского Кремля. В рисунке символически отразились летние успехи белой армии и надежда на скорое взятие Москвы.

Купюра номиналом 5000 рублей (оборотная сторона). Из личного архива Валерия Лазарева

Но этим планам не суждено было сбыться. С установлением на Дону советской власти в 1920 году донские дензнаки были изъяты в Донской области и во всем Северо-Кавказском регионе. В Крыму они сохраняли платежную силу до конца 1920 года.

В декабре 1921 года ростовская экспедиция прекратила свое существование. Всего в Ростове было выпущено: белогвардейцами – 17 млрд рублей донского образца, большевиками – 2 млрд рублей донского образца. На том эпоха региональных денежных знаков на Дону закончилась.

История донских денег

В 1918 году в Ростове начался выпуск собственных денежных знаков. Донские купюры пользовались огромным спросом – они стали не только признанной валютой Белого движения, но и более популярными деньгами, чем национальные валюты Украины, Азербайджана, Грузии и Туркмении. И намного сильнее доллара, о котором тогда никто слыхом не слыхивал.

Купюра достоинством 1000 рублей стала одной из самых популярных донских валют

Когда деньги закончились

После прихода большевиков к власти сотрудники петроградской Экспедиции заготовления госбумаг – единственной фабрики в России, уполномоченной печатать деньги, – объявили забастовку. Это привело к тому, что кредитные билеты, как тогда назывались бумажные денежные знаки, стали исчезать из обращения по всей стране. В ноябре 1917 года дефицит наличности докатился до южного региона. На счетах в местных банках находились огромные суммы денег, но получить их оказалось невозможно – ассигнации закончились.

Местные власти лихорадочно искали пути выхода из создавшейся ситуации. На совещании в Ростове представители трех казачьих областей – Дона, Кубани и Терека, а также Ставропольской губернии постановили начать выпуск региональных денег. Печатать новые деньги поручили Ростовской конторе Госбанка, крупнейшему и наиболее технологически подготовленному финансовому учреждению в регионе.

Ростов стал одним из первых городов в России, где решили запустить собственный печатный станок. Стоит отметить, что самой первой была Одесса, но там региональные купюры эмитировали еще при Временном правительстве.

Лидер Белого движения генерал Антон Деникин получал зарплату в ростовских рублях

Печатание денежных знаков осуществляла Экспедиция по изготовлению денежных знаков при Ростовской конторе Госбанка – фактически местный печатный двор. Автором рисунков большинства денежных знаков донского образца стал ростовский художник Евгений Шур. Детальные макеты для каждого номинала разработал местный гравер Матвей Давыдов. Он же изготовил клише большинства донских дензнаков.

Первоначально в Ростове собирались выпускать денежные знаки номиналом 3, 5, 10, 25 и 100 рублей. Но в итоге ограничились лишь десятирублевыми купюрами. Оказалось, что эмиссия – дорогое удовольствие. Себестоимость каждой банкноты составляла 5 рублей 75 копеек. Ясно, что печатать деньги небольших номиналов было бы слишком накладно. Скрепя сердце, от остальных купюр отказались. Но лишь на время.

Первые ростовские деньги – 10 рублей (лицевая сторона). Из личного архива Валерия Лазарева

На лицевой стороне первых донских денег был изображен герб: двуглавый орел и Георгий Победоносец, а на обороте – так называемый «Щит амазонок». Этот нагрудный знак из серебра носили на парадной форме офицеры Императорской и Белой армий. На донских дензнаках он символизировал сформированную в Новочеркасске Добровольческую армию.

Первая ростовская валюта – 10-рублевка (оборотная сторона). Из личного архива Валерия Лазарева

Сперва запланировали эмиссию в объеме 300 млн рублей. Именно такая сумма лежала мертвым грузом на счетах ростовских банков. Печатались банкноты в подвальном помещении Ростовской конторы Госбанка на углу Большой Садовой и Среднего проспекта (ныне улица Соколова). Бумагу для донских денег изготавливали на писчебумажной фабрике Панченко в самом начале улицы Большой Садовой.

Здание конторы Госбанка, где печатались ростовские деньги

Выпуск первой партии донских десятирублевых купюр состоялся 3 февраля (по старому стилю) 1918 года. В этот день ростовские десятки развезли по всем 18 банкам Ростова и Нахичевани. Чтобы граждане знали, как выглядят новые рубли, их образцы вывесили на специально подготовленных стендах в банковских кассах и почтовых отделениях.

Региональные ассигнации стали полноценной валютой. На ростовском базаре за 10 рублей тогда можно было купить на выбор десяток яиц, почти фунт (409,5 г) сливочного масла, пять фунтов мяса, 200 соленых огурчиков, кварту (1,5 л) молока или пять фунтов судака.

Появление новых денег вызвало настоящий ажиотаж. Увы, денег напечатали слишком мало. В первый день обращения каждому банку выдали всего по 2000 рублей, то есть по 200 десятирублевых банкнот. В кассах выстроились огромные очереди желающих разменять кредитные билеты крупных номиналов на ростовские десятки, но разменивали не более 100 рублей в одни руки.

10 февраля в Ростов вступила Социалистическая армия Рудольфа Сиверса, под ударами которой белые части отступили на юг. Новая власть сразу запретила денежные знаки поверженного врага. Однако уже на следующий день большевикам пришлось отменить это откровенно глупое решение и разрешить хождение купюр с изображением «Щита амазонки» – своих-то денег у них не было.

Руководство вновь образованной Донской советской республики разместилось в гостинице «Палас-отель» (ныне – штаб Южного военного округа на перекрестке Пушкинской и Буденновского). За свое проживание «товарищи» не платили ни гроша, зато постоянно закатывали кутежи в ресторанах. И тоже бесплатно. Лишь после жалоб персонала гостиницы руководство советской республики согласилось оплатить счета. Разумеется, деньгами, выпущенными предыдущей властью.

Пользуясь положением, большевики установили себе огромные зарплаты. Если зарплата атамана Краснова после изгнания большевиков летом 1918 года составляла 800 рублей, то красные командиры получали еще в марте того же года по 4000 рублей. Не мелочились борцы за социальное равенство!

В то же время денег на рядовых бойцов не хватало. Красноармейцы, не получавшие зарплату, находились на грани бунта. Поэтому большевики в марте 1918 года решили начать выпуск собственных денег.

Внешне они были практически идентичны рублям белых. До своего бегства в начале мая 1918 года успели выпустить 200 тысяч «красных» десятирублевых банкнот и 300 тысяч двадцатипятирублевых.

Этими деньгами большевики пытались подкупить донских казаков, чтобы перетянуть их на свою сторону. Глава Донской советской республики Подтёлков приказал выдать ему 10 млн рублей, которые погрузили на телеги и повезли на казачьи хутора. Но донцы оказались несговорчивыми.

Подтёлкова казаки повесили, а деньги забрали. Правда, половину «красных» миллионов Подтёлков успел передать Климу Ворошилову, который сбежал с Украины вместе со своим революционным войском.

Глава Донской советской республики Фёдор Подтёлков

В мае 1918 года под натиском наступавшей германской армии большевики бежали из Ростова. Вместе с немцами вернулись белые, которые возобновили выпуск денег. Чтобы подчеркнуть перемены в политическом устройстве, рисунки на донских банкнотах изменились. Так, на 100-рублевых купюрах помимо портрета Ермака изобразили богиню справедливой войны Афину Палладу, а на 250-рублевке – карающую богиню Немезиду, держащую в руке ликторский пучок – символ незыблемости государственной власти. Кстати, этот предмет в Древнем Риме назывался «фашина». Муссолини сделал его эмблемой своего режима – так появился фашизм.

Ростовский банковский билет номиналом 250 рублей

На юге России монархисты добились заметных успехов в борьбе с большевиками. Античные богини справедливой войны и возмездия, размещенные на деньгах, символизировали освобождение донской области от красных.

В июле 1918 года в Ростове выпустили невероятные деньги, невиданные доселе нигде в мире, – пятирублевые купюры с ультрафиолетовой защитой. Вскоре ультрафиолетовые метки для защиты от подделок стали применять при изготовлении 250 рублей и даже трояков. На Западе подобные методы защиты начали использовать лишь в 1970-е годы. А в нашей стране они появились еще на заре века. И произошло это именно на Дону. Факт поразительный: в регионе, охваченном Гражданской войной, сумели внедрить сверхсложные технологии.

Ростовская 250-рублевая купюра с ультрафиолетовой защитой. Из личного архива Валерия Лазарева

Дело в том, что новые деньги были призваны заменить, пусть и на время, для жителей юго-востока европейской части России наличность, которую выпускал Госбанк. Поэтому ростовчане стремились всячески обезопасить свои деньги от подделок. Правда, толку от подобных методов было мало: ультрафиолетовые лампы были тогда большой редкостью. Они имелись лишь у некоторых фотографов, а также в типографиях. Поэтому УФ-защита донских денег в большинстве случаев оказывалась бессмысленной – светить на банкноты было просто нечем.

В 1919 году донской рубль стал единым денежным знаком Белого движения на юге России. Денежное содержание Добровольческой армии и ее командования, включая Деникина, Врангеля и Май-Маевского (того самого, из фильма «Адъютант его превосходительства»), обеспечивалось ростовскими деньгами.

В 1918–1919 годах отпечатанные в Ростове денежные знаки распределялись по финансово-кредитным учреждениям не только Донской области, но и на территории Крыма, Кубани, Терской области, Ставропольской и Черноморской губерний, а также малороссийских губерний, освобожденных от большевиков и «самостийников».

Сообщение Госбанка Азербайджана о подделках донских денег. Из личного архива Валерия Лазарева

Ростовские рубли имели хождение далеко за пределами Донской области – в Азербайджане, Грузии и Закаспийской области (ныне Туркмения). В независимых государствах они пользовались огромным спросом. Так, в Азербайджане они официально принимались местными финансовыми учреждениями наравне с азербайджанскими деньгами. В Закаспийской области за один донской рубль давали 10 рублей правительства региона. В Грузии правительство вынуждено было законодательно запретить хождение донских денег, так как местные торговцы отказывались принимать родные грузинские рубли (в просторечии «жоржики») и требовали оплату в донских деньгах.

Самая крупная ростовская валюта выпускалась номиналом 5000 рублей (лицевая сторона). Из личного архива Валерия Лазарева

Летом 1919 года, в период наибольших успехов Вооруженных сил юга России, донские денежные знаки были допущены к участию в торгах Константинопольской валютной биржи. При этом курс донских денег сравнялся с курсом кредитных билетов царского образца. Из тогдашних газет известно, что на Константинопольской бирже самыми популярными донскими банкнотами стали купюры на 500 руб. и 1000 руб. Из-за невероятной популярности эти банкноты чаще всего подделывались фальшивомонетчиками. Особенно много фальшивых пятисоток и тысячных появилось на Украине.

На бирже в Константинополе широко котировались денежные знаки, выпущенные на Дону

Чтобы обеспечить растущий спрос на наличные, ростовская Экспедиция почти в 10 раз нарастила выпуск банкнот. С января по октябрь 1919 года объем эмиссии превысил 2,1 млрд рублей. Однако денег все равно не хватало. Тогда ростовчане наладили производство донских денег в Новочеркасске (на фабрике, где раньше печатали игральные карты), Новороссийске, Екатеринодаре (Краснодар), Феодосии и даже в Киеве (после его освобождения от большевиков и петлюровцев).

В Новочеркасске трехрублевые купюры донского образца поначалу печатали на вощеной бумаге. В народе пошли слухи, что трояки на вощеной бумаге печатают по заказу некой заграничной кондитерской фабрики, чтобы заворачивать в них конфеты. Разумеется, это было не так. Но лишь когда рубли стали печатать на сатиновой бумаге, не дававшей разводов, обыватели успокоились.

В Ростове печатали не только рубли, но и мелочь. Разменные монеты номиналом 20 и 50 копеек выпускались в виде марок с изображением Ермака и атамана Платова.

В ноябре 1919 года в Ростове эмитировали самую крупную купюру – 5000-рублевую ассигнацию. На ней был изображен архангел, разящий копьем огромную змею (аллегория большевизма) на фоне Московского Кремля. В рисунке символически отразились летние успехи белой армии и надежда на скорое взятие Москвы.

Купюра номиналом 5000 рублей (оборотная сторона). Из личного архива Валерия Лазарева

Но этим планам не суждено было сбыться. С установлением на Дону советской власти в 1920 году донские дензнаки были изъяты в Донской области и во всем Северо-Кавказском регионе. В Крыму они сохраняли платежную силу до конца 1920 года.

В декабре 1921 года ростовская экспедиция прекратила свое существование. Всего в Ростове было выпущено: белогвардейцами – 17 млрд рублей донского образца, большевиками – 2 млрд рублей донского образца. На том эпоха региональных денежных знаков на Дону закончилась.