ерофеев что такое история

Н.А. Ерофеев «Что такое история»

| Рубрика | Литература |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 07.05.2015 |

| Размер файла | 21,8 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Его перу принадлежат книги «Чартистское движение в Англии» (М., 1900), «Народная эмиграция и классовая борьба в Англии в 1825—1850 гг.» (М., 1962), «Промышленная революция в Англии» (М., 1963), «Закат Британской империи» (М., 1967) и другие, а также ряд научно-исследовательских статей.

В молодости работал переплетчиком, рабочим типографии. Высшее образование получил заочно: за первые четыре курса истфака МГУ экзамены сдал экстернатом и учился лишь на последнем курсе. Научную жизнь начал поздно, а в аспирантуру поступил в 36 лет.

До войны работал в «Известиях» и когда решил подавать документы в аспирантуру, рекомендацию подписали Бухарин и редактор «Известий» Радек. Впоследствии из Известий его уволили. Работал школьным учителем, затем библиотеке. В 1941 году, не смотря на плохое зрение, пошел в ополчение, в боях на Западном фронте его сильно контузило, зрение еще сильнее ухудшилось. После войны стал аспирантом Института Истории АН СССР. Жена у него была заведующая спецхраном в Фундаментальной библиотеке общественных наук.

Я нашла статью «В поисках туманного Альбиона. Из воспоминаний о Николае Александровиче Ерофееве (1907-1996)» Аполлона Борисовича Давидсона (Новая и новейшая история №5,1997г), его воспоминания о Ерофееве Николае Александровиче. Дело в том, что Ерофеев был научным руководителем Давидсона и как написано в статье сам Аполлон Борисович «научным руководителем был три года, а старшим другом 40 лет».

Если кратко, то в 48 году Ерофеев опубликовывает статью «США и Англия в период войны 14-17 гг.» и попадает под цензуру, вследствие чего с 50-54 не опубликовывает ни одной статьи, а вот уже с 59 по 67 года одна за одной выходят книги, которые копились за годы молчания «Очерки по истории Англии 1815-1917гг», «Чартистское движение в Англии», «народная эмиграция и классовая борьба в Англии в 1825-1850 гг.», «Промышленная революция в Англии», «Империя создавалась так..», «Закат Британской империи», к тому же опубликовывает много статей. Но особенно отмечает Давидсон «Народную эмиграцию». Он защитил ее как докторскую диссертацию в 1963 г., когда ему было 56 лет.

Хотелось бы еще отметить, что Николай Александрович, в этих двух книгах можно сказать разработал методику конкретно-исторического подхода к изучению этнических представлений образа другого народа. Он продолжает эту идею в своих статьях. Его статья «Африка в королевстве кривых зеркал (свидетельства английских путешественников)» была опубликована в общей коллективной монографии «Источниковедение африканской истории». Он обратил внимание на изучение этнических представлений и как они влияют.

Если говорить конкретно про его книгу «Что такое история» опубликованную в 1976 году, то стоит отметить, что она будет интересна, как и историкам, так и простым читателям, так как приятно и понятно написана, дается с самой первой главы много интересных представлений и размышлений автора.

Структура книги: Книга состоит из четырех глав. В первой главе, которая называется «От мифа к науке» Николай Александрович считает необходимым рассказать о пути, пройденным историей до сих пор, чтобы понять ее сущность, содержание и черты современной исторической науки.

Рождение истории. Песни и легенды прослеживаются у всех народов и из этого складывается связный рассказ о реальных события в хронологической последовательности. Важнейшим для повествования явилось осознание времени как непрерывного и необратимого прогресса и он углублялось. Архаичное понимание времени отличается от нашего, за пределами настоящего и недавнего прошлого они ориентировались приблизительно. Так же отсутствовало понимание линейного времени как необратимого процесса. Ритуальные пляски имели целью вернуть луну на место и с ней вернуть время. Настоящее воспринималось как повторение прошлого и поэтому имело значение. Другой чертой архаического сознания был его мифологический, религиозный характер. Прошлое переходило в легенду, а религия освящала настоящее, связывая его с прошлым таким образом поддерживала преемственность взглядов.

Изобретение письменности сыграло важную роль в осознании хода времени. Историческое повествование возникло в форме летописных записей. Секрет письменности долго оставался монополией служителей культа, а они были неразрывно связаны с жизнью современного общества. История как самостоятельный жанр литературы возникла в Древней Греции на рубеже 7-6 века до нашей эры. Развитию исторического жанра способствовали рост торговли и установление международных связей, активная общественная жизнь Древней Греции. Логографы излагали историю отдельных городов и местностей. Первым крупным историком Др. Греции был Геродот из Галикарнаса. Его отличали обширные географические познания и разносторонние интересы, подробно описывая различные народы, их быт, нравы и институты.

Историография Др. Рима явилась продолжением греческой традиции. Римские историки продвинулись вперед, они более точно датируют факты и события.

В 16-18 веках Нового времени именно в этих веках возникли предпосылки для превращения истории в науку. Способствовало этому раскрепощение мысли. Научное знание не совместимо с редигиозными догматами. Френсис Бэкон. Большую роль в противостоянии церкви и науки сыграли итальянские гуманисты Лоренцо Валла. Так же отмечает участие историков в реформации.

Николай Александрович отмечает как антиисторические идеи о циклическом движении мира и мысль о всеобщем регрессе, что золотой век остался позади. На смену пришла идея о прогрессе в 18 веке у гуманистов. Жан Боден, Джамбаттиста Вико.

Слабость донаучной истории состояла в том, что она искала прямые аналоги между прошлым и настоящим. История как огромный склад, где есть аргумент для любого факта и явления настоящего.

Таким образом, историки постепенно приходили к тому, что их задача состоит не только в пересказе происходившего, но и в выявлении его смысла.

Необходимо было для превращения истории в науку разработать методы исследования. Проверка фактов. Глубокое понимание своих задач и разработка научных методов исследования исторических свидетельств превратила историю в науку.

Марксизм-ленинизм и историческая наука.

Марксизм поднял историческое мышление на новую ступень. Материалистическое понимание истории. Общественное познание определяется общественным бытием. Открытие основных законов, управляющих движением общества, позволило марксизму по-новому, глубже и шире определить задачи истории как науки. Важным обращение марксизма к истории народных масс.

Углубил понимание исторического источника и его критики.

Вторая глава «Накопление исторических знаний»

В развитии исторической науки большую роль сыграли изменения в архивном деле. Реорганизация архивного дела, концентрация материалов в одном месте и доступность для исследования открыли огромные возможности и повлияли на исторические исследования. Росло число книг и журналов по различным разделам исторического знания, рассчитанных как на специалистов, так и на широкую публику, что позволило сказать об истории как о самостоятельной отрасли науки.

Без всякого преувеличения можно сказать, что основная сумма наших сегодняшних сведений о прошлом получена за последние полтора столетия. Хронологическая граница продвигается вглубь веков..значение археологических исследований.

Историческая наука не только накапливает данные и приводит их в систему, она еще устанавливает их взаимосвязи и находит закономерности в развитии событий.

Предметом истории, утверждает автор, является не прошлое, а в первую очередь жизнь человеческого общества во всех ее проявлениях. Историю интересует какие этапы прошли общество и общественный человек именно в своем развитии, какие сдвиги происходили в условиях существания общества и человека и как вместе с тем изменялись они сами. Конкретная история изменения и является предметом исторической науки.

Семья исторических наук. История дробится на отдельные специальности, она накопила такое количество фактов, что один человек просто не может заниматься изучением всего.

Специализация, прежде всего, идет по хронологическому признаку, так же по тематике исследования.

Историк за работой. Третья глава.

Осторожность работы с фактами.

Они не всегда объективно освещаются. Закон в истории. Историческое познание, Исторический источник,

Автор призывает к здравому смыслу, не нужно путать его с интуицией и пользоваться в исследовании осторожно этим.

Одним из главных элементов в исследовательской работе является наблюдение, оно должно служить намеченной задаче, планомерным, целенаправленным, активным и систематичным.

Изучая источник вы тоже занимаетесь наблюдением.

Широким распространением в исторической науке пользуется сравнительный метод, один из самых распространенных методов познания генетический (основанный на анализе одного и того же объекта в различных фазах его развития).

В поисках новых методов исследования история обращается к опыту других наук. Даже наиболее плодотворна работа на стыке двух и более дисциплин.

Наиболее интенсивными оказались связи истории с другими науками, такими как социология, этнография, социальной психологии и т.п. Большой вред, пишет автор, подлинной науке наносит стремление некоторых историков за рубежом подменить классовый анализ социальной психологии биологическим, поиски в поступках людей подтверждения фрейдистских концепций.

Такие синтезы поднимают историческую науку на новый уровень и создают новые направления для исследований.

Измерение в истории. (Статистика)

Характеристика исторической науки будет не полной, если не сказать о ее роли в обществе. ерофеев история народ этнический

Занятие историей означает, в сущности. Изучение того, как возникало все то, что нас окружает. Историческая наука является социальной, потому что она изучает общество, так же принимая участие в жизни общества, отчетливо выражая его сознание.

Историческая наука активно участвует в формировании общественного сознания. Историческое знание представляет собой один из важнейших компонентов общечеловеческой культуры и при отсутствии этого компонента воспитание человека не может считаться полным.

Изучение истории прививает уму качества, которые невозможно приобрести другим путем, например чувство историзма- понимание того, что в мире все в движении и в развитии и вне времени не существует. Широта взглядов на окружающее и способность понять чужое, незнакомое.

Зачем нужна история?

Знание прошлого необходимо для того, чтобы успешнее решать проблемы, которые возникают в жизни. История накопленный человечеством опыт.

Источниковая база большая.

Авторский стиль цитата Давидсона: С недоумением, а то и с раздражением он говорил и об авторах, нередко наших коллегах, которые старались писать нарочито усложнено, заумно, считая, вероятно, что это и есть подлинный академизм. В своих книгах стремился к ясности. С возрастом это стремление усиливалось. Любил повторять слова Пастернака:

«Нельзя не впасть к концу, как в ересь,

В неслыханную простоту.»

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Детство Виктора Владимировича Ерофеева. Ерофеев как один из вдохновителей, создателей и авторов самиздатовского литературного альманаха «МетрОполь». Пафос сопротивления, свобода выбора и агрессивная телесность как главные признаки его творчества.

реферат [22,6 K], добавлен 18.03.2009

Место и роль В. Войновича и Венедикта Ерофеева в критике и литературоведении. Поэтика раннего творчества В. Войновича. Ирония в творчестве В. Ерофеева. Особенности поэтики поэмы «Москва-Петушки». Карнавальная традиция как проявление иронии в поэме.

дипломная работа [136,0 K], добавлен 28.06.2011

Склонность к контрастам, повторам, ироническое восприятие слов и смыслов, использование просторечий, нецензурной лексики в прозе В. Ерофеева. Роман «Русская красавица» как идеологическая манифестация неприятия деформированной человеческой жизни.

реферат [16,1 K], добавлен 16.03.2009

История создания поэмы «Москва – Петушки». Евангельские мотивы в составе сюжета поэмы. Анализ фрагмента как структурной единицы сюжета. Феномен поэмы Ерофеева в плане его связи с культурным контекстом. Финальный эпизод в двойном аспекте понимания.

научная работа [28,8 K], добавлен 05.02.2011

Изучение и сопоставление различных исторических упоминаний о докторе Фаусте, который творил немыслимые чудеса. Анализ первой народной книги об этой личности как отражение народных легенд и преданий. Нравоучительные мотивы в народной книге И. Шписа.

курсовая работа [48,8 K], добавлен 05.06.2014

«Его знаменитый алкоголизм был экспериментом» Вся правда о жизни Венички Ерофеева и его автора

«Если вы так дерзнете — вас хватит кондрашка или паралич», «Отчего они все так грубы?», «Не всякая простота — святая. И не всякая комедия — божественная», «И немедленно выпил», наконец! Текст поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» давно уже разобран на цитаты. Его автор при жизни также не был обойден вниманием. По свидетельствам современников, высокий, привлекательный, голубоглазый, немногословный, с потрясающей красоты баритоном Венедикт Ерофеев оказывался в центре внимания в любой компании, где бы ни появлялся. При этом он старательно избегал всякого внешнего успеха: не закончил ни одно высшее учебное заведение, в какое поступил, сменил много неквалифицированных, физически тяжелых, а то и вовсе странных работ, очень много пил. 24 октября исполняется 80 лет со дня рождения Венедикта Ерофеева. На днях в «Редакции Елены Шубиной» вышла книга Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского «Венедикт Ерофеев: посторонний». О том, кто же такой Венедикт Ерофеев, с филологом, профессором школы филологии гуманитарного факультета НИУ ВШЭ Олегом Лекмановым побеседовала обозреватель «Ленты.ру» Наталья Кочеткова.

На ваш взгляд, от чего зависит, войдет ли в фольклор автор или его текст? Почему Веничка, скажем, вошел?

Олег Лекманов: Это зависит от многих факторов, но главный, я думаю, — попадание в нерв времени. Наша с коллегами книга называется «Венедикт Ерофеев: посторонний». С одной стороны, он был отчасти посторонним времени, в котором жил. С другой, он — фигура противоречивая, и никаким посторонним, конечно, не был, а его книга «Москва — Петушки» отразила, если угодно, состояние народной души в эту эпоху. И еще больше — интеллигентской души.

Предыдущая эпоха, условно говоря, с 1956 по 1968 год была весьма оптимистической, ее еще называют эпохой «оттепели». Время социальных надежд, когда Сталин был разоблачен, а среди интеллигенции возник миф, который многих привлекал. Совсем примитивно его можно назвать «возвращением к ленинским нормам» или «возвращением к романтике 1920-х годов». Представление было такое: пришел злодей и тиран Сталин (каким он на самом деле и был, конечно) и увел общество с того пути, по которому оно шло с Октября 1917 года. И задача страны и ее граждан — вернуться на этот путь и строить так называемый «социализм с человеческим лицом».

Позже стало понятно, что проблема лишь отчасти была в Сталине и в том авторитарном варианте социализма, который он насаждал. А дело в том, что сам советский режим ничего хорошего людям дать не мог. И в 1970-е годы люди стали искать новые основания просто для того, чтобы от тоски смертной не помереть, уже не в социальных преобразованиях, а в иных каких-то вещах. Кто-то пошел искать национальное самосознание. Это и раньше было, но теперь это направление привлекло множество сторонников. Кто-то ушел в религиозные искания.

Текст же Ерофеева, который датируется 1969 или 1970 годом (есть разные варианты датировки, мы пишем об этом в книге), во многом предвосхитил эпоху 1970-х годов с их исканиями. То есть книга не просто влилась в поток текстов, посвященных теме потери себя на социальных путях и поиска в ином. Ерофеев был просто первым. На «Москву — Петушки» можно под разными углами смотреть и под таким углом тоже. Это книга еще и о том, что от всех вариантов существования, которые предлагает государство, как и от самого государства, нужно держаться подальше.

И в эту интерпретацию весьма органично вписываются поиски Кремля в начале поэмы, а потом бегство от него. Бежать, бежать, чтобы не быть захваченным в плен государством. Но это отрицательная программа. А какая положительная, что можно делать вместо поисков выхода из тупика в социальной сфере? Можно пить. Во-первых, тогда размываются черты этого некрасивого, ужасного советского мира, а во-вторых, наступает другая жизнь — пир наступает вместо митинга. И многое из того, что потом развивалось в 1970-е годы философами и писателями, у Ерофеева тоже уже есть.

Интуитивно это очевидно было для любого человека. Но не забудем, что это было время, когда Ерофеева выгнали из Владимирского института просто за то, что он держал в тумбочке Библию. Это нам сейчас легко оперировать христианскими терминами, а тогда с этим было гораздо сложнее. А читая книгу Ерофеева, человек даже совершенно непросвещенный видел, что Веничка отчетливо соотносится с Христом. Борис Гаспаров и Ирина Паперно на эту тему в свое время очень хорошую статью написали.

Насколько Венедикт Ерофеев и Веничка Ерофеев непохожи? В читательском сознании они слились настолько, что и автора регулярно называют «Веничкой».

Нам, когда мы писали эту книгу, иногда бывало сложно их разделить, потому что мы ведь с Ерофеевым не были знакомы. Большинство же близких ему людей, особенно те, кто знал его хорошо, легко различали автора и героя. Другое дело, что в Веничке было много от Венедикта Васильевича Ерофеева, Веничка — это такой дистиллированный Ерофеев. Многие сложности ерофеевского характера не были в этом образе отражены. Парадокс заключается в том, что это обернулось потерей части ерофеевского обаяния, потому что дистиллированный человек менее интересен, чем живой.

И все-таки многое в герое и авторе было непохоже. Например, Веничка в поэме произносит длинные монологи и раскрывается через них. Венедикт Васильевич почти никогда не раскрывался, даже перед самыми близкими людьми. Никаких монологов длинных он не произносил, никакой выспренности в его речах не было. Наоборот, он насмешливо и иногда грубо прерывал тех, кто пытался злоупотреблять высокой риторикой. Наша книга о Ерофееве так построена, что глава про Венедикта чередуется с главой про Веничку, про то, что он делает в разные промежутки своего последнего дня.

Кстати из тех, кто окружал Ерофеева, никто его почти не называл Веничка. Его звали Венедиктом, Веней, потому что близкие люди разницу между автором и персонажем очень даже ощущали. Только ближайшие университетские друзья это делали. Или наоборот очень далекие люди, которые, что называется, не врубались, которым казалось, что герой и человек — это одно и то же.

Если посмотреть на разнообразные профессиональные занятия Венедикта Ерофеева — грузчик, бурильщик, сторож, разнорабочий, монтажник, даже стрелок — то возникает вопрос: это типичная для «поколения дворников, истопников и сторожей» история или это его личный выбор?

Об этом сложно говорить, потому что это сложно уловить. Думаю, что мы имеем дело с чем-то вроде омонимии. С одной стороны, действительно было «поколение дворников и сторожей», которое шло параллельно эпохе или поперек нее и ни в какие рамки социальные не вписывалось. То есть вроде бы похоже: Ерофеев кабель укладывал, был вахтером и стрелком охраны. Или одна из самых экзотических его подработок, про которую он сам позднее писал, что она больше всего ему нравилась: он поехал в экспедицию в Среднюю Азию, и его работа заключалась в том, что вечером он выходил из палатки, ему на руку садились комары и кусали его. Нужно было посчитать, какое количество комаров его укусит. Это была паразитологическая экспедиция.

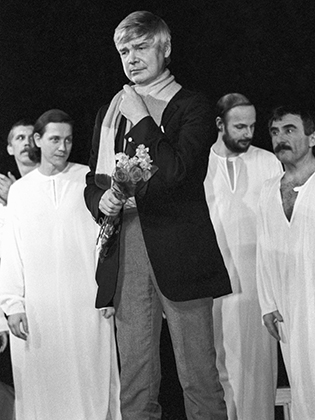

Автор трагедии Венедикт Ерофеев после спектакля,1989 г.

В московском драматическом театре на Малой Бронной состоялась премьера спектакля «Вальпургиева ночь, или шаги командора». Фото: Морковкин Анатолий / ТАСС

С другой стороны, когда обо всем этом говорят, то в речи говорящего почти с неизбежностью возникают слова «программа», «идеологическое противостояние» и пр. Ерофеев удивительным образом, удивительным после всего, о чем мы уже поговорили, был ни с теми, и ни с другими — ни с партийцами, ни с диссидентами. Он был во всем наособицу и от слов типа «программа» бежал, как черт от ладана.

Скажем, вот такой пример его включенности в быт, в социальную жизнь (отчасти вопреки тому, о чем я говорил раньше): он очень любил смотреть телевизор. В диссидентских семьях это не очень было принято и не очень приветствовалось. Были «Голос Америки», «Свобода» или ВВС, которые слушались, а телевизор — это вранье, гадость и зачем это смотреть? А Ерофеев по вечерам приходил и смотрел все, что показывали: не только «Место встречи изменить нельзя», но и, например, сериал «Следствие ведут знатоки». А ведь это — дальше ехать некуда, понимаете? А ему нравилось, и ему было плевать, что кто-то мог его осуждать за «плохой вкус» и «несоответствие стандартам». Но и в этом тоже не было демонстративности. Или это была демонстративная антидемонстративность.

Вообще одним из основных его качеств была свобода от любых социальных условностей. То есть в жесткой системе социальных координат вдруг появляется человек, который легко нарушает все правила и переходит все барьеры. Сохранились воспоминания, как на одном из его дней рождений столкнулись люди из двух враждующих кругов диссидентов. Одни были левые, другие правые, одни националисты, другие западники. Марк Гринберг и Людмила Евдокимова вспоминают про это в нашей книге — они стали свидетелями этого инцидента. Там еще была замешана одна беременная женщина, подруга Вадима Тихонова, которому посвящены «Москва — Петушки». Собрались, заспорили, началась страшная драка. Что обычно в таких случаях делают хозяева? Разнимают и пытаются как-то успокоить стороны. Ерофеев же «простирался» в своей любимой позе на диване, подперев голову, и с благожелательной улыбкой на это все смотрел. А разнимали дерущихся другие люди. И в этом был весь он: будьте советскими или диссидентами, спорьте про русских и евреев, деритесь — а я буду сам по себе, буду вас изучать и наблюдать.

Один раз он, как Илья Муромец, сошел со своего ложа и написал гениальную поэму «Москва — Петушки». Все остальные его опыты интересны, но, по-моему, не в уровень с этой поэмой. А что он делал в остальные годы, о чем думал, чем жил — это довольно трудно уловить. Он сознательно ставил преграды, ловушки для людей, которые пытались это понять.

Насколько вообще Венедикт Ерофеев трудно отклеивается от привычных для второй половины ХХ века социальных и идеологических ярлыков?

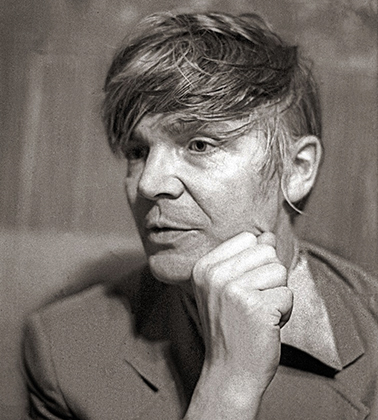

Довольно легко на самом деле, потому что он все время ведет себя по-другому, чем люди того или иного лагеря. Борис Сорокин, один из тех, кто его хорошо знал, сказал: как только на него какой-то ярлык навешивали — он сразу поворачивался совершенно другой стороной. Ни в какие сообщества он не вписывался. В воспоминаниях о нем это формулируется довольно часто. Он был высокий, почти двухметровый, с красивыми голубыми глазами, с копной волос сначала русых, потом седых. Там, где он появлялся, он привлекал к себе всеобщее внимание. Даже в компаниях, где были другие очень яркие и интересные люди. При этом он почти все время молчал: так, ронял несколько реплик.

Еще у него был удивительный голос, об этом тоже все вспоминают. Когда у него начался рак горла, ему сделали операцию, и он потерял голос — это было очень грустно. А с другой стороны, это стало воплощением важного свойства его личности: Ерофеев всю жизнь занимался саморазрушением. Многие вспоминают, и в нашей книге это тоже есть: он ставил эксперименты над людьми. Лидии Любчиковой он говорил мечтательно: хорошо бы всех своих женщин и их мужчин собрать под одной крышей, а я бы на них всех смотрел — что они делать станут? Иногда он ставил довольно жесткие эксперименты. Своих возлюбленных он и вовсе довольно изощренно изводил.

Фото: Виктор Баженов / «Коммерсантъ»

Но важно уточнить, что он и над собой ставил эксперименты. В этом смысле его знаменитый алкоголизм тоже отчасти был экспериментом. Он смотрел, сколько человек может выдержать. А путь нормального социального успеха казался ему пошлостью. И он занимался саморазрушением на самых разных уровнях: пил; бежал, пока мог, из семьи; не имел паспорта, прописки и постоянного места жительства; работал на физически тяжелых службах.

И потеря голоса, этого баритона, который всех поражал, стала закономерным итогом. Тамара Гущина, старшая сестра Ерофеева, вспоминала: когда он потерял голос, то быстро узнал, что существует система упражнений, позволяющих его вернуть. Но Ерофеев этих упражнений не стал делать. Ему из Европы привезли машинку, он ее поставил и говорил с ее помощью механическим голосом. А свой восстанавливать не стал. Отчасти это можно объяснить ленью, но и саморазрушения здесь много. Это не поступок человека из «поколения дворников и сторожей», это нечто принципиально иное, более смелое, пожалуй.

При всей несхожести этих фигур, не кажется ли вам, что своего рода двойник Ерофеева в ХХ веке — это Саша Соколов?

Ерофеев не любил Соколова как писателя, говорил, что он хороший парень, а вот писатель — нет. Признавался, что «Между собакой и волком» он не дочитал. Но это как раз не важно: мало ли, кто как к кому относится (или говорит, что относится).

Мне не кажется, что они похожи. Да, они оба выламываются из советской писательской жизни. Но способы и тип поведения разный. И это уподобление все же приносит в наш разговор больше неточности, чем точности. Как Платонов соединял язык философской поэзии восемнадцатого века с газетными штампами, так и поэма «Москва — Петушки» соединяет Евангелие с газетным штампом и, как бы мы сейчас сказали, «бомжацким» сленгом.

У него ангелы проповедуют красненькое и цитируют газеты. Когда со студентами читаешь Ерофеева, то ясно видно, что изрядное количество его шуток, связанных с советским контекстом, сегодня просто не считывается. Хотя Ерофеев — популярный писатель, его много читают сейчас.

Если же говорить о произведениях Саши Соколова, то мне кажется, что это принципиально другое отношение между писателем и обществом. Поэтому мне они кажутся совсем разными.