если есть мутации в генах что делать

Генетик — о том, можно ли обмануть наследственность и изменить свою ДНК

В конце XX века тогда еще начинающие британские биохакеры совершили настоящий прорыв в генетике и предоставили любому человеку возможность с помощью ДНК-теста узнать больше о своих далеких предках и загадочной наследственности. Тогда, правда, только избранные могли объяснить, зачем и кому это нужно, — генетика была интересна лишь узкой группе специалистов, работающих с редкими заболеваниями. Но теперь за простым любопытством стоит более глобальная задача — разобраться в своей наследственности. А причина этому — надвигающийся тренд на тотальное оздоровление, исцеление и персонализированную медицину.

Сегодня эксперты уже не сомневаются в том, что генетика — основополагающая наука медицины будущего, хотя ее технологии и без того кажутся чем-то из мира научной фантастики. Перспективы развития генетики в России обсудят на площадках форума «БИОТЕХМЕД», который пройдет 16 и 17 сентября в Геленджике. В преддверии этого события «РБК Стиль» пообщался с одним из экспертов форума — врачом-генетиком Екатериной Захаровой — и узнал у нее, как работает ДНК, какие особенности мы можем унаследовать от родителей и безопасно ли вмешательство генетиков в организм.

Екатерина Захарова

Заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова», член экспертного совета по редким болезням при комитете Государственной думы по охране здоровья

Как устроена клетка

Со школьных времен всем известно, что организм человека состоит из множества клеток, в каждой из которых есть ядро — именно там хранится генетическая информация. Ее мы наследуем от родителей и дальше передаем своим детям. В материальном обличии эта информация представлена в виде той самой нити ДНК — дезоксирибонуклеиновой кислоты. Эта макромолекула была открыта достаточно давно, но то, что именно в ней хранится генетическая информация, стало известно только в XX веке.

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — макромолекула, которая хранит и передает из поколения в поколение генетическую программу функционирования живых организмов. Биологическая информация в ДНК представлена в виде уникального генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов.

Говоря о том, зачем нам ДНК и что она делает, можно привести аналогию: каждый белок в нашем организме синтезируется по определенному «рецепту». В нем указано, сколько должно быть аминокислот, в какой последовательности они будут соединяться и куда дальше последуют. В таком случае ДНК — это поваренная книга, в которой записаны рецепты всех наших белков, а мутация — это повреждение белка или изменение текста поваренной книги. Если в рецепте появляется опечатка, то белок получается «неправильный» и не выполняет свои функции должным образом, отчего страдает как клетка, так и весь организм, что приводит к развитию заболевания.

Во всех наших клетках хранятся одинаковые гены. Но функции у клеток разные: одни, например, синтезируют гемоглобин, другие занимаются мышечными белками, третьи — нервными. Это обеспечивается с помощью системы регуляции активности генов: она способна «включать» одни гены и оставлять в молчании другие.

Чем генетика отличается от наследственности

Генетика — большая и очень разнообразная наука. Клиническая генетика изучает, как проявляются наследственные болезни, популяционная — наше происхождение и особенности каждого народа. А вот наследственность — понятие уже более узкое. Люди давно заметили, что есть признаки, которые ярко проявляются у представителей одной семьи и передаются из поколения в поколение.

Если вспомнить живопись и портреты членов династии испанских Габсбургов, то многим сразу придут на ум их наследственные приметы: выступающая «габсбургская губа» и гипертрофированная нижняя челюсть, которая, говорят, даже мешала монарху нормально пережевывать пищу. Совершенно очевидно, что эти признаки связаны с изменениями определенных генов в известном роду.

Что еще хранится в ДНК

Информация, закодированная в ДНК, способна рассказать как о заболеваниях, так и о цвете волос, форме глаз, группе крови и даже вкусовых предпочтениях. Например, в ходе генетических исследований ученые обнаружили, что всех людей можно разделить на две категории: тех, кто любит капусту брокколи, и тех, кто ее просто ненавидит. Оказалось, что у второй группы есть определенные повреждения в гене, ответственные за восприятие этого вкуса, — им брокколи кажется горькой и неприятной.

В ДНК также могут быть записаны наши пагубные привычки, склонность к полноте или употреблению алкоголя. Изменения в некоторых генах делают нас более восприимчивыми к этим факторам. Но, как правило, за них отвечает не один, а сразу множество взаимосвязанных генов. Кроме того, врачи уверены, что более существенную роль в данном вопросе играют воспитание и другие социальные факторы.

Можно ли унаследовать интеллектуальные способности

Считается, что интеллектуальные и эмоциональные способности будущего ребенка определяются большим набором генов, и предсказать, какую именно комбинацию они составят, наука пока не в состоянии. Поэтому утверждать, что у гениальных родителей рождаются только гениальные дети, нельзя. Хотя такой миф до сих пор существует: некоторые женщины даже продолжают выбирать себе избранника, исходя из его интеллектуальных способностей, или искать какого-нибудь выдающегося донора — нобелевского лауреата.

Однако есть теория, согласно которой IQ будущего ребенка в большей степени определяется матерью, поскольку в тех областях мозга, которые отвечают за интеллект, чаще активируется ген, наследуемый от нее. А вот за эмоциональное состояние и характер чаще отвечает отец. И в этом случае нобелевский лауреат может оказаться не самым лучшим кандидатом на отцовство.

Как наследуются болезни

Болезни могут наследоваться по-разному. В некоторых случаях патология должна быть у одного из родителей, который, в свою очередь, передает ее детям (с вероятностью 50%). В других болезнь наследуется только по женской линии, и в итоге страдают ей мальчики, а девочки остаются ее здоровыми носительницами. Есть и заболевания, которые переносят оба родителя — у них больной ребенок может появиться на свет только в 25% случаев.

Кроме того, существует множество патологий, которые не наследуются, а появляются случайным образом. Например, в одной половой клетке матери или отца происходят изменения без особых на то причин, и в семье, где никогда не встречались с генетическими заболеваниями, может родиться малыш с синдромом Дауна (хромосомной патологией) или ахондроплазией — моногенным заболеванием, которое проявляется как карликовость. В такой ситуации одна из главных задач врача-генетика — выяснить, как наследуется болезнь, проинформировать семью о возможных рисках рождения больного ребенка, а также рассказать, что можно сделать, чтобы ребенок родился здоровым.

Наследуются ли онкологические заболевания

Большинство онкологических заболеваний — это мутации в генах. Однако они возникают не в половых, а в соматических клетках и не передаются по наследству. В таком случае на их развитие большое влияние оказывают именно внешние факторы: курение, радиация и канцерогенные химические вещества.

Но, к сожалению, есть отдельные виды онкозаболеваний, к которым приводит мутация в генах: они переходят от родителей к ребенку. Самый известный пример — рак молочной железы, за появление которого отвечают гены BRCA1 и BRCA2. В группу риска попадает подавляющее большинство девушек и женщин, у которых в семье были случаи рака молочной железы, поскольку наличие мутации в генах сильно повышает риск развития этого заболевания в определенном возрасте. Это означает, что рак может появиться вне зависимости от образа жизни, занятий спортом и сбалансированности рациона.

Как разгадать свои гены

Попытаться разобрать загадочную ДНК и узнать больше о своих генах можно при помощи генетических тестов. Как правило, их рекомендуют проводить в первую очередь тем семьям, где уже были зафиксированы случаи наследственных заболеваний. Но есть скрининг-тесты, которые проводятся для всех, вне зависимости от того, есть ли вероятность возникновения наследственного заболевания. Например, сейчас у всех беременных женщин есть возможность сдать анализы на определение генетических заболеваний у эмбриона. Скрининг на раннем сроке проводится специально для того, чтобы определить, входят ли будущая мама и ее малыш в группу риска. Дальше назначаются дополнительные обследования, которые подтверждают или опровергают развитие патологии. В ходе беременности не менее важно своевременно делать УЗИ, потому что пороки развития у плода встречаются намного чаще, чем любые наследственные заболевания.

Будущие родители должны осознавать, что комбинации их генов не всегда могут привести к идеальному результату. Но с некоторыми из наследственных патологий ребенок может жить совершенно нормально, поэтому пугаться их не стоит.

Может ли врач исправить наследственность

Если представить, что врач на начальном этапе сможет скомбинировать гены так, чтобы исправить недочеты в хромосомах будущего ребенка, родители, наверное, согласятся. Хотя стоит взять в расчет то, что часто двигателями прогресса, науки и искусства становятся именно неординарные люди. У талантливых художников, поэтов или музыкантов неоднократно были зафиксированы особенности развития, и если бы отбор по таким критериям существовал сотни лет назад, то мир лишился бы практически всех гениев.

Сейчас мы знаем многое о геноме человека и уже научились читать его последовательность. Но вот понять смысл этого «текста» можем далеко не всегда. Так же, как не всегда знаем, повлияет ли положительно наше вмешательство в структуру одного гена на работу других. Больше того, функция многих участков ДНК до сих пор остается не изучена.

ЭКО и дети из пробирки

Когда начинаешь работать с чем-то малоизвестным (а это часто встречается в генетике), всегда возникает вопрос о том, что делать правильно и этично, а что нет. Сегодня в цивилизованных странах накладывается запрет на генетические манипуляции с половыми клетками, потому что мы не знаем, как их изменения могут передаваться дальше и к каким последствиям это приведет. И, конечно, нельзя проводить эксперименты на живых эмбрионах.

Пока что в случае обнаружения какого-либо генетического заболевания врач может только предложить пренатальную или предимплантационную диагностику — метод, позволяющий произвести генетическую экспертизу одной клетки эмбриона перед процедурой ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Задача такой диагностики — предоставить возможность рождения здоровых детей в семьях, где существует высокий риск рождения ребенка с тяжелыми заболеваниями. Но у любых современных технологий, включая ЭКО, есть свои риски. Даже после подсадки эмбрион может не прижиться. При этом среди нас уже растет множество детей, которые появились благодаря искусственному оплодотворению, и они совершенно ничем не отличаются от обычных малышей.

Что происходит с эволюцией

В глобальном плане человеческие гены могут со временем мутировать и видоизменяться. И онкологические заболевания — одна из самых ярких иллюстраций этого процесса. Теперь, когда продолжительность жизни выросла, увеличилась и вероятность появления опухолей. С другой стороны, прогресс тоже не стоит на месте: появляется все больше методов диагностики и лечения, которые помогают справляться с тяжелыми недугами.

Еще до недавнего времени выявление генетических заболеваний было непростой задачей. Однако методы секвенирования уже позволяют «читать» ДНК не по одной букве-нуклеотиду, а разбирать все буквы одновременно. Так можно выявлять и мутации, передающиеся по наследству и новые, от появления которых не застрахован никто. Конечно, некоторые окружающие факторы тоже могут влиять на то, как ведут себя наши гены. Это и экология, и пища, и привычки. Их изучением наука тоже занимается активно.

Куда движется генетика

Генетика становится всеобъемлющей: по одной капле крови теперь можно определить все, что веками записывалось в ДНК человека. Вместо сотрудников диагностикой занимаются математические алгоритмы. Вполне возможно, что через некоторое время генетическая экспертиза станет обычным делом и без нее не будет обходиться даже рядовой прием у врача-терапевта.

И наверняка будет создаваться все больше препаратов, основанных на принципах персонализированной медицины, которые подбираются в зависимости от особенностей метаболизма пациента и его мутаций. Что же касается детей на заказ, то наука должна помогать нам корректировать гены только в случаях тяжелых наследственных заболеваний, а не для того, чтобы выбирать пол ребенка и цвет его глаз или особенности поведения. В этом вопросе нужно позволить природе комбинировать наши гены для появления на свет совершенно неповторимого чудесного существа — человека.

Мутации неизбежны: как в нашем организме изменяются гены и зачем

Мутация генов, как полагают ученые, это двигатель эволюции всего живого. К мутациям генов относятся любые изменения молекулярной структуры ДНК, независимо от их локализации и влияния на жизнеспособность. Рассказываем, как изменения генов влияют на человеческую жизнь.

Читайте «Хайтек» в

Основные характеристики гена

В настоящее время в молекулярной биологии установлено, что гены — это участки ДНК, несущие какую-либо целостную информацию — о строении одной молекулы белка или одной молекулы РНК. Эти и другие функциональные молекулы определяют развитие, рост и функционирование организма.

В то же время каждый ген характеризуется рядом специфических регуляторных последовательностей ДНК, таких как промоторы, которые принимают непосредственное участие в регулировании проявления гена.

Таким образом, понятие гена не ограничено только кодирующим участком ДНК, а представляет собой более широкую концепцию, включающую в себя и регуляторные последовательности.

Гены могут подвергаться мутациям — случайным или целенаправленным изменениям последовательности нуклеотидов в цепи ДНК. Мутации могут приводить к изменению последовательности, следовательно, изменению биологических характеристик белка или РНК, которые, в свою очередь, могут иметь результатом общее или локальное измененное или анормальное функционирование организма.

Такие мутации в ряде случаев являются патогенными, так как их результатом является заболевание, или летальными на эмбриональном уровне. Однако далеко не все изменения последовательности нуклеотидов приводят к изменению структуры белка (благодаря эффекту вырожденности генетического кода) или к существенному изменению последовательности и не являются патогенными.

Как работает молекулярная эволюция?

Небольшие мутации могут быть вызваны репликацией ДНК и последствиями повреждения ДНК и включают точечные мутации, в которых изменяется одно основание, и мутации со сдвигом рамки, в которых одно основание вставляется или удаляется.

Большие мутации могут быть вызваны ошибками в рекомбинации, чтобы вызвать хромосомные аномалии, включая дублирование, перегруппировку или инверсию больших участков хромосомы.

Кроме того, механизмы восстановления ДНК могут вносить мутационные ошибки при восстановлении физического повреждения молекулы. Восстановление, даже с мутацией, является более важным для выживания, чем восстановление точной копии, например, при восстановлении двухцепочечных разрывов.

Размер генома и количество генов, которые он содержит, значительно варьируют у таксономических групп. Наименьший геном встречаются у вирусов и вироидов (которые действуют как один некодирующий ген РНК).

И наоборот, растения могут иметь очень большие геномы, в рисе содержатся более 46 000 генов, кодирующих белок. Общее количество кодирующих белок генов (протеома Земли), которое оценивалось в 2007 году в 5 млн последовательностей, к 2017 году было снижено до 3,75 млн.

Причины мутаций

Спонтанные мутации возникают самопроизвольно на протяжении всей жизни организма в нормальных для него условиях окружающей среды с частотой на нуклеотид за клеточную генерацию организма около от 10 −9 до 10 −12.

Индуцированными мутациями называют наследуемые изменения генома, возникающие в результате тех или иных мутагенных воздействий в искусственных (экспериментальных) условиях или при неблагоприятных воздействиях окружающей среды.

Мутации появляются постоянно в ходе процессов, происходящих в живой клетке. Основные процессы, приводящие к возникновению мутаций, — репликация ДНК, нарушения репарации ДНК, транскрипции и генетическая рекомбинация.

Многие спонтанные химические изменения нуклеотидов приводят к мутациям, которые возникают при репликации. Например, из-за дезаминирования цитозина напротив гуанина в цепь ДНК может включаться урацил (образуется пара У-Г вместо канонической пары Ц-Г).

Из процессов, связанных с рекомбинацией, наиболее часто приводит к мутациям неравный кроссинговер. Он происходит обычно в тех случаях, когда в хромосоме имеется несколько дуплицированных копий исходного гена, сохранивших похожую последовательность нуклеотидов. В результате неравного кроссинговера в одной из рекомбинантных хромосом происходит дупликация, а в другой — делеция.

Спонтанные повреждения ДНК встречаются довольно часто, такие события имеют место в каждой клетке. Для устранения последствий подобных повреждений имеются специальные репарационные механизмы (например, ошибочный участок ДНК вырезается и на этом месте восстанавливается исходный). Мутации возникают лишь тогда, когда репарационный механизм по каким-то причинам не работает или не справляется с устранением повреждений.

Какие бывают мутации

Существует несколько классификаций мутаций по различным критериям. Мёллер предложил делить мутации по характеру изменения функционирования гена на гипоморфные (измененные аллели действуют в том же направлении, что и аллели дикого типа.

Синтезируется лишь меньше белкового продукта), аморфные (мутация выглядит, как полная потеря функции гена, например, мутация white у Drosophila), антиморфные (мутантный признак изменяется, например, окраска зерна кукурузы меняется с пурпурной на бурую) и неоморфные.

В современной учебной литературе используется и более формальная классификация, основанная на характере изменения структуры отдельных генов, хромосом и генома в целом.

В рамках этой классификации различают следующие виды мутаций:

Последствия мутаций для клетки и организма

Мутации, которые ухудшают деятельность клетки в многоклеточном организме, часто приводят к уничтожению клетки (в частности, к программируемой смерти клетки, — апоптозу).

Если внутри- и внеклеточные защитные механизмы не распознали мутацию, и клетка прошла деление, то мутантный ген передастся всем потомкам клетки, и чаще всего приводит к тому, что все эти клетки начинают функционировать иначе.

Мутация в соматической клетке сложного многоклеточного организма может привести к злокачественным или доброкачественным новообразованиям, мутация в половой клетке — к изменению свойств всего организма-потомка.

В стабильных (неизменных или слабо изменяющихся) условиях существования большинство особей имеют близкий к оптимальному генотип, а мутации вызывают нарушение функций организма, снижают его приспособленность и могут привести к смерти особи.

Однако в очень редких случаях мутация может привести к появлению у организма новых полезных признаков, и тогда последствия мутации оказываются положительными; в этом случае они являются средством адаптации организма к окружающей среде и, соответственно, называются адаптационными.

Роль мутаций в эволюции

При существенном изменении условий существования те мутации, которые раньше были вредными, могут оказаться полезными. Таким образом, мутации являются материалом для естественного отбора.

Так, мутанты-меланисты (темноокрашенные особи) в популяциях березовой пяденицы в Англии впервые были обнаружены учеными среди типичных светлых особей в середине XIX века. Темная окраска возникает в результате мутации одного гена. Бабочки проводят день на стволах и ветвях деревьев, обычно покрытых лишайниками, на фоне которых светлая окраска является маскирующей.

В результате промышленной революции, сопровождающейся загрязнением атмосферы, лишайники погибли, а светлые стволы берез покрылись копотью. В результате к середине XX века (за 50-100 поколений) в промышленных районах темная морфа почти полностью вытеснила светлую.

Было показано, что главная причина преимущественного выживания черной формы — хищничество птиц, которые избирательно выедали светлых бабочек в загрязненных районах.

Проблема случайности мутаций

В 1940-е годы среди микробиологов была популярна точка зрения, согласно которой мутации вызываются воздействием фактора среды (например, антибиотика), к которому они позволяют адаптироваться. Для проверки этой гипотезы был разработан флуктуационный тест и метод реплик.

Флуктуационный тест Лурии — Дельбрюка заключается в том, что небольшие порции исходной культуры бактерий рассеивают в пробирки с жидкой средой, а после нескольких циклов делений добавляют в пробирки антибиотик. Затем (без последующих делений) на чашке Петри с твердой средой высевают выживших устойчивых к антибиотику бактерий.

Тест показал, что число устойчивых колоний из разных пробирок очень изменчиво — в большинстве случаев оно небольшое (или нулевое), а в некоторых случаях очень высокое. Это означает, что мутации, вызвавшие устойчивость к антибиотику, возникали в случайные моменты времени как до, так и после его воздействия.

Таким образом, обоими методами было доказано, что «адаптивные» мутации возникают независимо от воздействия того фактора, к которому они позволяют приспособиться, и в этом смысле мутации случайны. Однако несомненно, что возможность тех или иных мутаций зависит от генотипа и канализована предшествующим ходом эволюции.

Как выявляют мутации генов?

Сначала у пациента берется биологический материал (кровь, моча, биоптат мышц и др), из них с помощью специальных методик выделяется ДНК. Затем путем специфических методов полученный нами образец ДНК подготавливается к секвенированию гена.

Дальше выявляется, где конкретно у данного пациента произошла замена одного или нескольких нуклеотидов (или какие-либо другие изменения делеции, вставки и т. д).

Молекулярно-генетическое обследование (поиск мутаций в гене, отвечающем за развитие заболевания) позволяет точно установить диагноз наследственного заболевания.

Что на роду написано, того не миновать?

Редактирование генома в терапии наследственных заболеваний

Наследственность – это своего рода фатализм нашего времени. Расшифровка последовательности ДНК сродни предсказанию судьбы человека. Нам говорят, что гены определяют все: от цвета глаз до склонности к девиантному поведению. Добавьте к этому болезни, передающиеся по наследству, и мутации, связанные с риском развития таких болезней, как рак. Но можно ли пойти наперекор зловещему року и изменить судьбу, записанную на «скрижалях» ДНК? Да, это возможно, и если не сегодня, то в недалеком будущем. Генетическая инженерия занимается этими проблемами уже несколько десятков лет, однако в последние годы вокруг редактирования геномов возник особый ажиотаж. Что же изменилось? Ответ на этот вопрос – аббревиатура CRISPR/Cas

Все началось в 1987 г., когда в бактериальной ДНК были обнаружены странные нуклеотидные повторы, разделенные небольшими участками уникальных последовательностей. Спустя десять лет было показано, что эти повторенные последовательности, названные CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), являются системой адаптивного иммунитета бактерий – способом защиты против чужеродной ДНК, в частности, против бактериальных вирусов (бактериофагов).

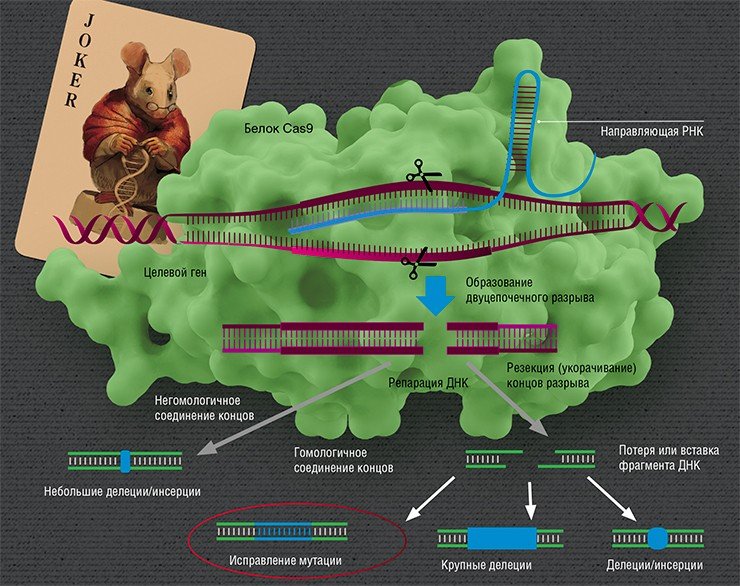

Но какое отношение имеет это к наследственным болезням человека? Все дело в механизме действия системы CRISPR. Бактериофаги впрыскивают в клетку бактерии свою ДНК, которая многократно копируется и упаковывается в белковую оболочку за счет «хозяина» – таким образом на свет появляются новые бактериофаги. Защитная система бактерии, включающая белок-«ножницы» Cas, распознает чужую ДНК в случае, если она уже встречалась с ней раньше, и разрезает ее. Захватчики побеждены.

Узнавание мишени происходит по знаменитому принципу комплементарности, по которому образуются пары нуклеотидов в двуспиральной структуре ДНК. Этот принцип работает во всех живых организмах на нашей планете, включая клетки человека. Поэтому главное в механизме CRISPR/Cas – его простота и универсальность.

Знаковое событие случилось в 2012 г., когда была опубликована совместная работа француженки Э. Шарпентье и американки Д. Дудна, где было показано, что бактериальная система CRISPR/Cas может быть использована для внесения разрывов в последовательность любой ДНК, что свидетельствовало об ее огромном потенциале для редактирования геномов (Jinek et al., 2012). Ведь, зная нуклеотидную последовательность, можно внести разрыв в точно выбранное место любой ДНК.

Так в руках ученых оказался простой и эффективный инструмент, позволяющий направленно вносить изменения в ДНК живой клетки, т. е. переписывать те самые «скрижали». С тех пор вышли сотни научных статей, свидетельствующих о том, что эта система работает в самых различных видах организмов, позволяет вносить разрывы в любые последовательности генов, в том числе несущие мутации, вызывающие наследственные болезни (Немудрый, 2014).

Ремонтируем ДНК направленно

Но вот ДНК разрезана – что дальше? Дальше идет «ремонт» (репарация). Вообще разрывы в ДНК не такая уж и редкость: ежесуточно в каждой клетке человека под действием активных форм кислорода их возникает около 10 тысяч, и клетка их тщательно «штопает», восстанавливая целостность ДНК (Helbock et al., 1998). Но эти разрывы случайны, в отличие от действия CRISPR/Cas.

Существуют «терапевтические» мутации, предотвращающие развитие заболеваний. Например, мутации в гене CCR 5 предотвращают заражение клеток ВИЧ (Genovese et al., 2014, Liu et al., 1996), а мутация A673T в гене APP – развитие болезни Альцгеймера (Jonsson et al., 2012). С помощью системы CRISPR/Cas можно внести в геном необходимые изменения, «сломав» целевые гены либо внеся целевые замены (Cox et al., 2015)

Направленные разрывы, внесенные CRISPR/Cas, могут быть репарированы по-разному: существует несколько способов, отличающихся механизмом, точностью и т. п. В зависимости от пути репарации можно получить следующие результаты. Во-первых, «сломать» ген, если при репарации ДНК произойдет мутация. Такого эффекта можно добиться, если репарация произойдет, например, по механизму соединения негомологичных концов, для которого характерна неточность. Также возможно добиться крупной делеции (утраты фрагмента ДНК) и удалить участок либо целый ген.

Сестринская хромосома присутствует в клетке в единичном экземпляре, а копий «донорной» ДНК можно доставить множество, что дает искусственной ДНК конкурентное преимущество, пусть она и отличается немного от поврежденного участка. Таким образом можно «исправить», к примеру, мутацию, или вставить небольшой новый фрагмент ДНК.

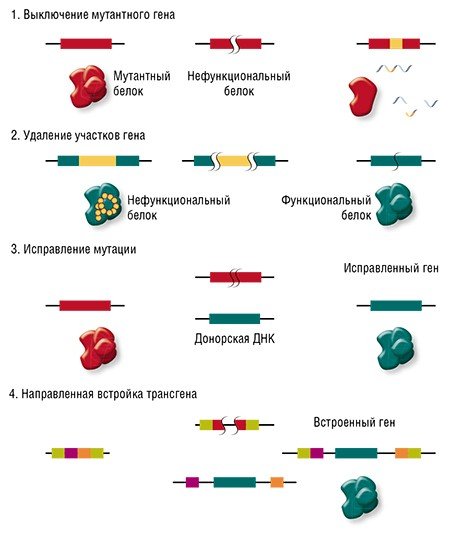

И вот здесь мы вплотную подходим к терапии генетических заболеваний. Начнем с того, что все такие патологии отличаются друг от друга: они вызваны мутациями в разных генах, да и сами мутации могут иметь различную природу и давать разный эффект в одном и том же гене. Соответственно, есть разные варианты применения геномного редактирования: ген можно «сломать» или просто удалить мутантный участок, «исправить» мутацию или, напротив, добавить в геном полезные «терапевтические» мутации или даже новый дополнительный трансген.

В теории все это выглядит прекрасно, но вот в чем вопрос: в организме взрослого человека имеются десятки триллионов клеток, и в каждой из них содержится мутантный ген. Как эти подходы применить на практике? Как лечить реального пациента?

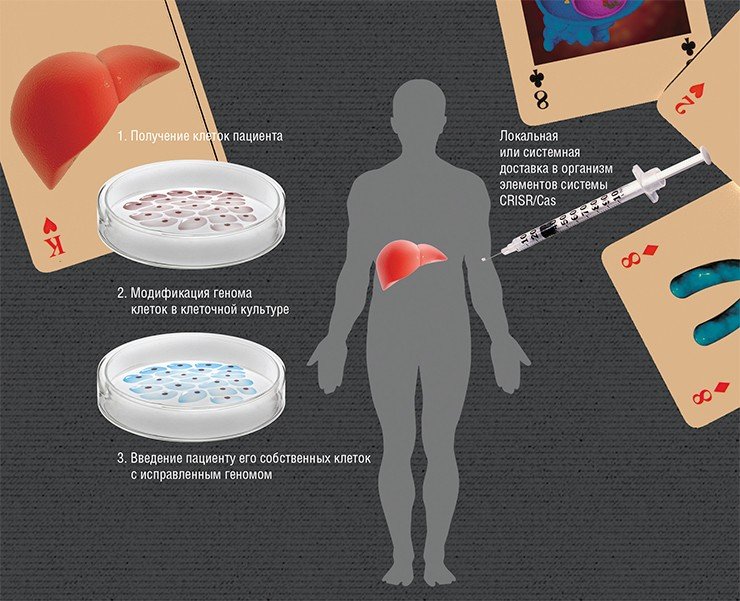

Работаем «в пробирке» и в организме

На самом деле в большинстве случаев нет нужды исправлять мутацию в каждой клетке организма. Например, серповидноклеточная анемия вызвана мутациями в гене, кодирующем субъединицу гемоглобина, что приводит к дисфункции только клеток крови – эритроцитов. А наследственные нейродегенеративные заболевания, например боковой амиотрофический склероз, связаны с гибелью нейронов определенных типов. Таким образом, мишенями для терапии многих генетических заболеваний могут быть клетки лишь определенных органов или тканей, где специфично синтезируются/не синтезируются продукты мутантных генов.

Суть редактирования геномов ex vivo («вне живого») заключается во введении в организм «здоровых» клеток, в которых, к примеру, будет синтезироваться нужный белок. Но если вводить клетки, взятые даже от здорового донора, то организм пациента с большой вероятностью их отторгнет. Поэтому нужно взять клетки самого пациента и изменить в них мутантный ген, а потом ввести их обратно. Наиболее разработан этот подход для заболеваний крови, поскольку забор и пересадка костного мозга, где идет кроветворение, практикуется с 1959 г.

Но что делать в случае, если «дефектные» клетки не так просто получить? Например, если болезнь проявляется в головном мозге? Вдобавок не все типы клеток способны пережить все процедуры в чашке Петри вне организма. Здесь на помощь приходит другая крайне перспективная технология нашего времени, связанная с получением так называемых индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК).

Плюрипотентные стволовые клетки бессмертны: теоретически они могут делиться бесконечно и при действии определенных стимулов образовывать любые клетки тканей и органов взрослого организма. Используя необходимый набор стимулов, можно направить развитие стволовых клеток в определенный тип клеток, например, в нейроны. Этот процесс называют направленной дифференцировкой

Относительно простой и эффективный способ получения стволовых клеток из клеток кожи в результате репрограммирования был изобретен в 2006 г. японскими исследователями К. Такахаси и С. Яманака (Takahashi & Yamanaka, 2006). Таким образом, появился метод вернуть практически любую клетку организма (крови, кожи, жировой ткани и т. д.) в состояние стволовой.

Возможность использования ИПСК для клеточной терапии наследственных заболеваний была впервые продемонстрирована на модели серповидноклеточной анемии (Hanna et al., 2007). В геном лабораторных мышей были встроены мутантные гены человека, приводящие к развитию этой болезни.

Из клеток кожи этих животных были получены индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, в которых мутация была исправлена с помощью гомологичной рекомбинации. Путем направленной дифференцировки из этих клеток были получены стволовые предшественницы клеток крови, которые трансплантировали в организм животных. Последние не только прижились, но и превратились в здоровые эритроциты. Лечение оказалось успешным.

С тех пор cписок наследственных болезней, для которых успешно был опробован этот подход, пополнился десятками наименований и продолжает расти.

Но зачем тратить время и деньги на извлечение и культивирование клеток, если можно все сделать прямо «на месте»? Ведь система CRISR/Cas в силу своей универсальности теоретически способна работать непосредственно в клетках живого организма. Главная проблема – это эффективно и безопасно доставить элементы этой системы в нужное место.

Сегодня наиболее часто для доставки генов CRISPR/Cas в организм используются вирусные частицы. В качестве таких носителей обычно выступают аденоассоциированные вирусы – дефектные вирусы, способные размножаться только в присутствии «помощников»-аденовирусов. Эти вирусы эффективно заражают клетки человека, но не вызывают у него никаких патологий. А вирусные частицы, в геном которых встроены гены CRISPR/Сas, после заражения уже не могут размножаться. При этом разные серотипы этих вирусов имеют «склонность» к разным тканям. Например, серотип AAV8 предпочитает ткани печени, а уже сегодня можно создать искусственные серотипы, нацеленные на любой орган.

Активно развиваются и невирусные способы доставки, например, упаковка готовых молекулярных комплексов РНК-белок в липосомы (липидные пузырьки) или полимерные частицы. Это более безопасно, а также обеспечивает более строгий контроль над дозой.

Это все здорово, но…

Всегда есть это «но». Технология CRISPR/Cas начала применяться для редактирования геномов млекопитающих пять лет назад. На сегодня получено колоссальное количество данных, достигнут огромный прогресс на пути к клиническому применению, но все же остается ряд вопросов, которые необходимо будет решить для каждого конкретного генетического заболевания. Например, какая доставка будет оптимальна? Приживутся ли введенные клетки? Какова будет эффективность и безопасность лечения? И etc. …

Возьмем для примера пару вопросов из этого списка и посмотрим, какие конкретные ответы на них уже получены в научном сообществе. Одна из проблем использования CRISPR/Cas связана с возможностью нецелевых эффектов: система может вносить разрывы в участки, отличающиеся от целевого на несколько «букв» – нуклеотидов, что чревато риском возникновения нежданных мутаций. Особенно остро вопрос безопасности стоит при редактировании геномов in vivo, когда проверить результат предварительно невозможно.

Для решения этой проблемы лидирующие группы ученых под руководством Д. Дудны, Ф. Чжана и К. Джуна независимо друг от друга создали мутантные «улучшенные» варианты белка Cas9 с повышенной специфичностью, частота нецелевых эффектов которых упала на несколько порядков.

С помощью технологии геномного редактирования можно не только лечить наследственные заболевания, но и создавать «дизайнерских» детей. Ведь если можно исправить ген, вызывающий болезнь, то почему бы не изменить ген, регулирующий цвет глаз, продолжительность жизни, наконец, интеллект? Уже сегодня в Китае с помощью CRISPR/Cas выведены собаки породы бигль, у которых «выключен» ген, кодирующий миостатин – фактор, подавляющий рост мышечной ткани. В результате эти животные отличаются повышенной мускулистостью. А что мешает «выключить» этот ген в эмбрионе человека?

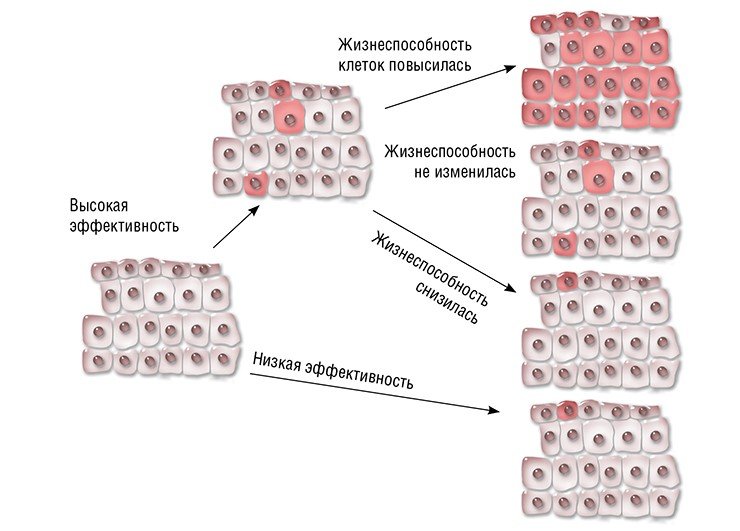

Что касается эффективности терапии, то все зависит от особенностей самого заболевания и мутации, его вызывающей. Возможны три варианта: после исправления мутации жизнеспособность клеток увеличится, не изменится или ухудшится. В первом случае исправленные клетки получают конкурентное преимущество и могут постепенно заместить мутантные. Например, на линии мышей с наследственным заболеванием печени – тирозинемией I типа – было показано, что при системной доставке CRISPR/Cas непосредственно в организм животного мутация «исправляется» в 6 % клеток печени. Даже такого небольшого количества клеток достаточно, чтобы предотвратить падение веса и привести в норму биохимические показатели печени животных. А более жизнеспособные клетки с исправленной мутацией начинают «обживать» печень.

Но, к примеру, в случае гемофилии B жизнеспособность клеток после исправления мутации не повышается. Тем не менее уже 3—7 % клеток печени, продуцирующих нормальный фактор свертывания крови, достаточно для устойчивого терапевтического эффекта (Ohmori et al., 2017).

Что же касается исправления мутаций в онкогенах, то жизнеспособность и скорость пролиферации таких клеток будет снижаться относительно раковых, поэтому эффективность подобной терапии вызывает сомнения.

Тем не менее пример гемофилии B показывает, что если заболевание связано с отсутствием какого-то фермента или гормона, то небольшого числа клеток, его продуцирующих, может хватить, по крайней мере, для перевода болезни в более мягкую форму, а в некоторых случаях и для полного восстановления утраченных функций.

Классическими же модельными заболеваниями в исследованиях по терапии с помощью геномного редактирования являются гемоглобинопатии и мышечная дистрофия Дюшенна. Именно на этих заболеваниях была подтверждена работоспособность концепций такого лечения, показано, что клетки с исправленной мутацией демонстрируют «здоровый» фенотип. В случае мышечной дистрофии Дюшенна такие клетки не только успешно встраивались в мышечную ткань взрослых мышей, но и улучшали функциональные показатели всей мышцы в целом.

Система CRISPR/Cas9 открывает перед человечеством большие перспективы, но нужно понимать, что это не волшебная палочка для решения всех проблем, а инструмент, такой, как, например, молоток. И нужно учиться применять этот инструмент для каждой конкретной задачи.

Главный шаг, который уже был сделан в этой области, – это выход за пределы лабораторий. Уже существует ряд компаний, занимающихся внедрением технологии CRISPR/Cas в практику, и не только медицинскую. Этот подход, к примеру, используется сегодня для получения модифицированных микробов для нужд биотехнологии и модифицированных растений.

Можно ожидать, что уже в ближайшее десятилетие новая технология найдет и клиническое применение. Так, в 2016 г. в Китае стартовали первые клинические испытания нового метода иммунотерапии метастазирующего немелкоклеточного рака легкого, в котором используются T-лимфоциты с «отредактированным» геномом.

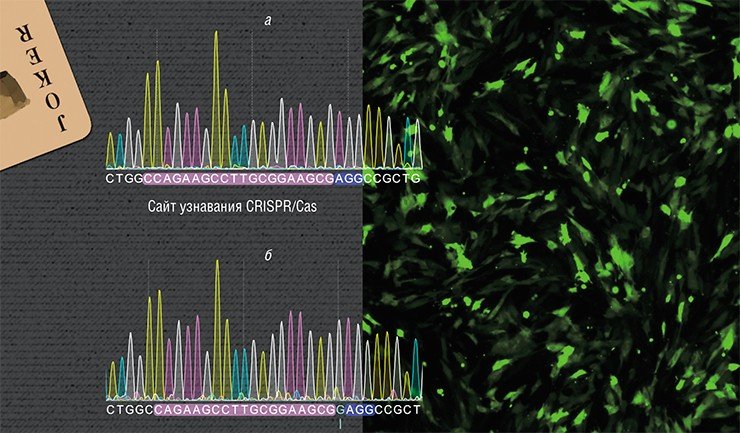

С. М. ЗАКИЯН: «НАМ БЫЛ БРОШЕН ВЫЗОВ, И МЫ ДОЛЖНЫ НА НЕГО ОТВЕТИТЬ!» Исследования по применению системы CRISPR/Cas для терапии наследственных заболеваний начались в лаборатории эпигенетики развития ИЦиГ СО РАН под руководством С. М. Закияна в 2013 г., буквально сразу после выхода первых публикаций на эту тему.

Исследования ведутся на лабораторных крысах линии Brattleboro – модели генетически детерминированного заболевания, при котором наблюдается дефицит гормона аргинин-вазопрессина. В результате у животных развивается наследственный несахарный диабет с характерным для него чрезмерным потреблением жидкости. На сегодня уже получена линия клеток с исправленной мутацией в гене, кодирующем этот гормон.

В данном случае задача усложнялась тем, что ген вазопрессина по последовательности нуклеотидов схож с геном другого гормона – окситоцина. Более того, на участке, в котором возникла мутация у крыс Brattleboro, эти гены практически идентичны. Тем не менее удалось добиться специфичного действия CRISPR/Cas в гене вазопрессина без нецелевых двунитевых разрывов ДНК в гене окситоцина. На следующем этапе предполагается вводить исправленные клетки в организм животных для оценки терапевтического эффекта

Возможности, которые дает нам технология CRISPR/Cas, пугающие и захватывающие одновременно. Сначала китайские исследователи, а затем их коллеги из США смогли внести изменения в эмбрионы человека. Недавно группа американских ученых под руководством Ш. Миталипова «исправила» в человеческом эмбрионе мутацию, вызывающую гипертрофическую кардиомиопатию (Ma et al., 2017). Эти эмбрионы были получены специально в результате искусственного оплодотворения, для которого были использованы здоровая яйцеклетка и сперматозоиды носителя мутации. Согласно современным нормам, зародыши были выведены из эксперимента на стадии бластоцисты. Однако с помощью современных репродуктивных технологий уже сегодня можно было бы имплантировать такие эмбрионы суррогатным матерям.

И здесь возникает очень серьезный этический вопрос: имеем ли мы право вмешиваться в ДНК человека? Или, наоборот, этично ли бездействовать, обрекая будущего ребенка на страдания?

Генетические изменения, внесенные в эмбрионы, сохранятся во всех клетках взрослого организма, и, соответственно, будут передаваться по наследству. Какой эффект окажет распространение таких модифицированных генов на человеческую популяцию в эволюционном аспекте, не говоря уже о риске возникновения новых евгенических движений?

Именно поэтому Д. Дудна, имеющая колоссальный авторитет в научном мире, призывает своих коллег не торопиться с применением этой технологии на эмбрионах человека, пока не будут разработаны международные этические и законодательные нормы для ее регулирования. В наши дни по всему миру проходят встречи, конференции, конгрессы и симпозиумы, на которых обсуждается будущее CRISPR/Cas. Возможно, от решений, которые будут приняты на них сейчас, зависят судьба человечества и то, как будет выглядеть наш мир в будущем.

В сентябре 2018 г. в новосибирском Академгородке также планируется провести международный конгресс по современным технологиям редактирования геномов, на котором будет обсуждаться технология CRISPR/Cas и, в частности, ее будущее в Российской Федерации.

Cox D. B., Platt R. J., Zhang F. Therapeutic genome editing: prospects and challenges // Nat Med. 2015. V. 21. N. 2. P. 121—131.

Jinek M., Chylinski K., Fonfara I. et al. A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity // Science. 2012. V. 337. N. 6096. P. 816—821.

Ma H., Marti-Gutierrez N., Park S. W. et al. Correction of a pathogenic gene mutation in human embryos // Nature. 2017. V. 548. N. 7668. P. 413—419.