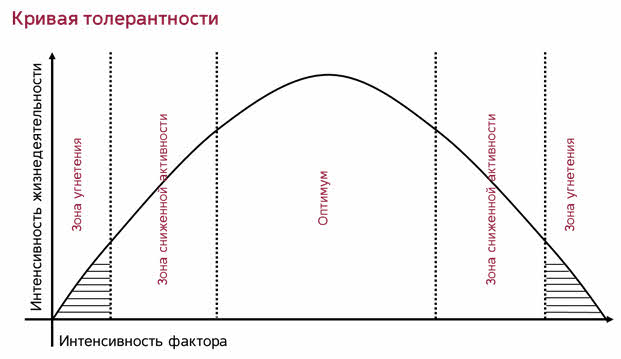

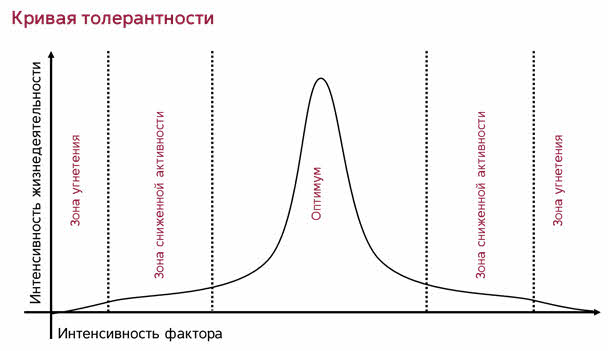

если кривая толерантности имеет очень острый пик это значит что

Чем опасна вакцинация от коронавируса

Что известно о COVID-19?

Это РНК-содержащий вирус животного происхождения, относящийся к группе коронавирусов. Согласно данным ВОЗ, он передается от заболевшего человека через мелкие капли, которые выделяются при чихании и кашле из носа и рта. С момента заражения до появления первых симптомов проходит от 1 до 14 дней (в среднем – 7). Носитель вируса еще не знает о своей болезни, но в плане заражения уже представляет опасность для окружающих. По информации коронавирусной эпидемиологии, COVID-19 в 2-3 раза заразнее гриппа, но в 2-3 раза менее заразен, чем корь.

При легком течении болезни ее симптомы сходны с ОРВИ и заканчиваются выздоровлением через 14 дней без каких-либо дальнейших последствий. В тяжелых случаях COVID продолжается до 8 недель. Даже при отсутствии выраженных признаков заболевания у переболевших формируется иммунитет. Но учитывая, пусть и нечастые случаи повторного заражения, сохраняется он не слишком долго. Гораздо большим эффектом обладает вакцина.

Как действует вакцина?

Сегодня в мире используется несколько иммунопрепаратов, разработанных специалистами разных стран и прошедших необходимые клинические испытания. Все они предназначены для формирования иммунитета к возбудителю. После их введения иммунная система:

У человека, прошедшего вакцинацию, формируется стойкий иммунитет к COVID.

Опасна ли вакцинация?

Каждый человек реагирует на иммунопрепарат индивидуально. Поэтому даже самая качественная вакцина может вызвать побочные эффекты. Их появление на непродолжительное время – единственная опасность.

Чем опасна вакцинация от коронавируса:

Эти неприятные симптомы исчезают в течение нескольких дней.

Тяжелые состояния после введения иммунопрепарата могут развиваться у людей, имеющих противопоказания. Нельзя проводить вакцинацию, если наблюдаются:

При этих патологиях прививка может спровоцировать обострение.

Также противопоказанием является возраст (младше 18 и старше 65 лет), беременность, недавно перенесенная тяжелая форма коронавирусной инфекции. У переболевших людей в первое время после выздоровления отмечается высокий уровень антител, а вакцина повысит его еще больше. Последствия могут проявиться бурной иммунной реакцией в форме цитокинового шторма.

Как уменьшить негативные проявления?

Снизить развитие побочных явлений поможет соблюдение всех рекомендаций врача. Чтобы уменьшить риск развития негативных симптомов после вакцинации, нужно:

При отсутствии противопоказаний и соблюдении всех требований, риск побочных эффектов сводится к минимуму.

После прививки от коронавируса врачи советуют соблюдать щадящий режим и выпивать не менее 1,5 литров жидкости в день. При повышении температуры рекомендуется принять жаропонижающее средство. Если слабость не проходит в течение нескольких дней, появились аллергические реакции, нужно немедленно обратиться к доктору.

Когда будет массовая вакцинация?

Массовая вакцинация в США, Канаде и европейских странах началась еще в декабре прошлого года. В это же время стартовала она и в России. Но на начальном этапе мероприятие проводилось только для определенной категории лиц – молодых людей и тех, кто по роду своей профессиональной деятельности не может ограничить число контактов. Сегодня привиться от ковида можно в любом регионе страны.

Нарушение толерантности к глюкозе

Автор: врач, научный директор АО «Видаль Рус», Жучкова Т. В., t.zhutchkova@vidal.ru

Кроме собственно сахарного диабета существует форма скрытого (латентного) диабета, когда клинические проявления сахарного диабета еще отсутствуют, но в силу различных причин содержание сахара в крови неадекватно увеличивается и медленно снижается. Такое состояние называют «нарушением толерантности к глюкозе». Оно опасно не только развитием клиники сахарного диабета в будущем, но и тем, что люди с нарушенной толерантностью к глюкозе склонны к более тяжелому течению различных заболеваний.

Между тем, предрасположенность к сахарному диабету 2 типа можно выявить за 5-10 лет до момента, когда нарушение толерантности к глюкозе перейдет в заболевание. При этом можно избежать заболевания или отсрочить его развитие с помощью достаточно простых мер медикаментозного и немедикаментозного характера.

Для диагностики достаточно провести глюкозотолерантный тест. Он помогает выявить проблемы то время, когда обычный тест на уровень сахара в крови еще не покажет отклонений. Показания к проведению исследования те же, что и к тесту на определение уровня сахара в крови (ссылка на соотв. статью), но с отдельным вниманием к людям, в семье которых были случаи заболевания СД 2 типа и женщинам с подозрением на диабет беременных.

Методика тестирования

Сначала берется проба крови натощак, если уровень глюкозы при этом выше нормы (6,7 ммоль/л) тест не проводят. При глюкозе в пределах нормы обследуемому дают выпить стакан (250 мл) воды, в которой растворено 75 г глюкозы (можно с добавлением небольшого количества лимонной кислоты для подавления тошноты) и берут несколько проб крови с интервалом 30, 60, 90 и 120 минут.

Особенности исследования

Из-за того, что на стрессы, болезни, прием пищи и другие факторы организм реагирует изменением уровня сахара в крови, для получения достоверного результата нужно соблюдать некоторые правила.

Для теста на толерантность к глюкозе нужно в течение не менее трех дней до пробы соблюдать обычный режим питания (без излишеств и голодания), объём физических нагрузок должен соответствовать привычному ритму жизни.

Исследование проводят утром натощак (последний прием пищи за 10-14 часов), при этом столько же времени нельзя курить и пить что-либо кроме воды. Непосредственно перед забором крови нужно исключить лечебные процедуры и прием медикаментов, обычно их отменяют в сутки перед проведением теста.

Кровь берут сидя или лежа, в помещении не должно быть холодно или жарко. Курить, есть, пить, заниматься физическим трудом можно только после полного окончания теста.

Если перед исследованием пришлось понервничать, недавно была тяжелая болезнь, операция или обострилась хроническая инфекция – исследование лучше отложить. Неверный результат может быть у женщин после родов или во время менструации, а также при патологиях печени и эндокринной системы, низком содержании калия или заболеваниях, препятствующие всасыванию глюкозы.

Интерпретация результатов

У здорового человека уровень глюкозы в крови растет, а затем быстро снижается. При нарушении толерантности к глюкозе, уровень сахара выше нормы, но ниже диабетических значений.

Если показатели глюкозы натощак ниже 6,7 ммоль/л, в промежутке 30-90 мин после нагрузки глюкозой выше нормы, но ниже 11,1 ммоль/л, а через два часа не опускаются ниже 7,8 ммоль/л, говорят о нарушении толерантности к глюкозе.

Если уровень сахара через в промежутке 30-90 мин после нагрузки глюкозой выше 11,1 ммоль/л и через 2 часа не возвращается к норме, требуется дополнительное обследование на сахарный диабет.

Диабет или нарушение толерантности к глюкозе определяется, если не менее двух тестов, проведенных в разные дни, показали повышенный уровень глюкозы в крови.

Общие закономерности влияния экологических факторов на организмы. Экологические ресурсы

Урок 63. Введение в общую биологию и экологию 9 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Общие закономерности влияния экологических факторов на организмы. Экологические ресурсы»

Организмы способны выживать только в пределах определённого диапазона изменчивости экологического фактора.

В условиях с крайними значениями, например, в среде со слишком высокой и слишком низкой температурой животный и растительный мир очень скуден. Однако в среде со средними значениями климатических факторов численность организмов заметно увеличивается.

Если нарисовать на графике кривую, которая характеризует скорость того или иного процесса (дыхания, питания, роста и др.) в зависимости от фактора внешней среды (конечно, при условии, что этот фактор оказывает влияние на основные жизненные процессы), то кривая почти всегда будет иметь форму колокола.

Такие кривые называют кривые толерантности.

Толерантность — это выносливость организмов по отношению к колебаниям какого-либо экологического фактора, способность организма выдерживать отклонения этого фактора от оптимальных значений.

Кривая толерантности имеет две критические точки, нижнюю критическую точку и верхнюю критическую точку, определяемые минимальным и максимальным значениями экологического фактора.

Заключённый между ними интервал изменчивости фактора является диапазоном экологической толерантности. Чем шире амплитуда колебаний фактора, при которой организм может сохранять жизнеспособность, тем выше его устойчивость, т.е. толерантность к тому или иному воздействию.

Видам с узким диапазоном толерантности (то есть организмам способным существовать в конкретных неизменных условиях среды) характерны кривые с очень острыми пиками.

Плавные кривые соответствуют широкому диапазону толерантности.

Исходя из этого специалист в области экологии Виктор Эрнест Шелфорд в 1913 году установил, что любой живой организм имеет определённые, эволюционно унаследованные верхний и нижний пределы толерантности к любому экологическому фактору.

Виктор Эрнест Шелфорд

Организмы с широким диапазоном толерантности (то есть с широкими границами устойчивости ко многим факторам) имеют шансы на более широкое распространение.

Такие организмы способны образовывать экотипы.

Экотип — это совокупность экологически близких популяций вида, связанных с определённым типом местообитаний и обладающих генетически закреплёнными анатомо-морфологическими и физиологическими особенностями, которые выработались в результате продолжительного воздействия сходных режимов экологических факторов.

К примеру особи медуз, волосистых цианей, обитающие в северных широтах, передвигаются с той же скоростью, что и медузы того же вида в южных широтах.

То есть особи одного и тоже вида благодаря широкому диапазону толерантности заселили территории с разными экологическими условиями и приспособились к ним. Однако окружающая среда очень часто нестабильна. Например, в засушливый период растениям не хватает воды, а в дождливый – света, часто почва бедна необходимыми для роста микроэлементами.

Немецкий химик Юстус фон Либих установил, что продуктивность культурных растений, в первую очередь, зависит от того питательного вещества (минерального элемента), который представлен в почве наиболее слабо.

Например, если в почве фосфора лишь 20 % от необходимой нормы, а кальция — 50 % от нормы, то ограничивающим фактором будет недостаток фосфора, который может привести к снижению урожая.

И поэтому в первую очередь в почву необходимо внести тот элемент, который имеется в минимальном количестве с точки зрения потребностей организма и в данном случае – фосфорсодержащие удобрения.

Другими словами, урожай (продукция) зависит от фактора, который находится в минимуме.

Исходя из этого Юстус Либих сформулировал закон минимума, гласящий, что наиболее значимым для организма является тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения.

Но даже те же самые минеральные вещества, очень полезные при оптимальном содержании их в почве, снижают урожай, если они присутствуют в избытке. Значит, факторы могут быть лимитирующими (ограничивающими), находясь не только в минимуме, но и в максимуме.

Лимитирующие экологические факторы ─ это факторы, которые ограничивают развитие организмов из-за недостатка или их избытка по сравнению с потребностью (оптимальным содержанием).

Нехватка одного вещества часто приводит к дефициту других веществ.

Например, недостаток влаги в почве ограничивает поступление в растения всех остальных веществ, необходимых для их питания. Так как именно вода переносит растворённые питательные вещества из почвы к корневой системе растений, обеспечивая их рост.

Благополучный рост и развитие растения зависят от совокупного действия всех факторов, включая температуру, влажность, освещённость и т. д.

Но, несмотря на то, что все факторы находятся во взаимовлияющей связи, заменить друг друга они не могут.

Например, нельзя действие влажности (воды) заменить действием углекислого газа или солнечного света, и т.д.

Однако без чего организмы действительно не могут обойтись, так это без ресурсов.

Ресурсы бывают пищевыми – это вещества, которые идут на построение тел, и энергетическими – это энергия, необходимая для жизнедеятельности.

Солнце – это основной источник энергии на планете Земля.

Благодаря незначительной части солнечной энергии обеспечивается жизнедеятельность живых организмов.

Первыми улавливают энергию солнца хлоропласты растений. В хлоропластах встроены фотосинтетические пигменты хлорофиллы, с помощью которых происходит реакция фотосинтеза – синтеза органических веществ из углекислого газа и воды с обязательным использованием энергии света.

Растения Земли поглощают и усваивают всего около 0,3 % энергии излучения Солнца, падающей на земную поверхность. Но и этого, на первый взгляд, маленького количества энергии достаточно, чтобы обеспечить синтез огромного количества массы органического вещества биосферы.

Продуктом фотосинтеза является кислород, самый важный химический элемент для жизни организмов. А также глюкоза, с помощью которой синтезируется целлюлоза, формирующая волокна растений.

Растения служат пищей для животных. При поедании растений происходит расщепление и окисление получивших органических веществ. В результате чего высвобождается энергия, которая расходуется на процессы жизнедеятельности организмов: рост, движение, размножение, развитие, обогрев тела.

Таким образом поглощённая растениями солнечная энергия распределяется между организмами, при переходе по пищевой цепочке от звена к звену.

Помимо энергетического ресурса организмам важны и пищевые ресурсы.

Пищевые ресурсы — это и есть сами организмы. Автотрофные (фото- и хемосинтезирующие) организмы становятся ресурсами для гетеротрофов, принимая участие в пищевой сети.

Питательная ценность растений и животных различна. Важнейшее отличие растительной пищи в том, что растительные клетки окружены стенками, состоящими из целлюлозы лигнина и других веществ, представляющих собой волокна, которые не усваиваются многими животными-консументами.

У большинства млекопитающих (как и большинства других животных) нет ферментов, способных расщеплять целлюлозу. Однако многие травоядные животные (например, жвачные) имеют в пищеварительном тракте бактерии-симбионты, которые расщепляют и помогают хозяевам усваивать целлюлозу. Что касается птиц, то они перетирают её в своём мускулистом желудке.

Различные ткани и органы растений отличаются по своей питательной ценности. Семена любых растений, как правило, обладают более высокой калорийностью, чем другие части растений.

Плотоядным же вообще жевать ничего не нужно, так как все компоненты, необходимые им для жизни, содержатся в мясе жертвы в готовом к усвоению виде, поэтому многие хищники заглатывают пищу целиком.

Состав тела травоядных достаточно однообразен и ничем не отличается от такового у плотоядных, то есть мясо гусеницы, земляных червей и крупных травоядных по содержанию белков, углеводов, жиров, воды и минеральных солей в одном грамме ничем не отличается.

А для растений важным пищевым ресурсом являются элементы минерального питания, которые извлекаются из почвы (если растение наземное) или из воды (если растение водное).

К ним относят азот, фосфор, серу, кальций, магний, железо, а также многие другие элементы. Впоследствии из них строятся огромные молекулы белков, нуклеиновых кислот, углеводов, жиров, то есть жизненно необходимых для клеток веществ.

Научная электронная библиотека

Алексеенко С. Н., Дробот Е. В.,

Глава 10. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ФАКТОРЫ РИСКА, ПРОФИЛАКТИКА

Сахарный диабет (СД) это группа метаболических (обменных) заболеваний, характеризующихся гипергликемией,развивающийся вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина и проявляющийся также глюкозурией, полиурией, полидипсией, нарушениями липидного (гиперлипидемия, дислипидемия), белкового (диспротеинемия) и минерального (например, гипокалиемия) обменов и развитием осложнений.

Сахарный диабет является важной медико-социальной проблемой и стоит в ряду приоритетов национальных систем здравоохранения всех стран мира. По данным экспертной комиссии ВОЗ, к настоящему времени СД страдают более 60млн.человек в мире, ежегодно этот показатель увеличивается на 6–10 %, его удвоения следует ожидать каждые 10–15лет. По степени важности это заболевание стоит непосредственно после сердечных и онкологических заболеваний.

Официально в России зарегистрировано более 3млн больных диабетом, однако результаты контрольно-эпидемиологических исследований показывают, что их число не менее 9–10миллионов. Это означает, что на одного выявленного больного приходится 3–4невыявленных. Ежегодно в России выявляется более 130тысяч случаев заболевания сахарным диабетом. Кроме того, около 6 миллионов россиян находятся в состоянии предиабета. Это означает, что человек еще не болен, однако уровень сахара у него в крови уже выше нормы. Это значительно увеличивает рискразвития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми, у которых уровень сахара крови в норме. Расходы на борьбу с диабетом и его осложнениями составляют в развитых странах не менее 10–15 % от бюджетов здравоохранения. По данным IDF, стоимость лечения и профилактики диабета по всему миру в 2007 году составила 232млрд долларов США, а к 2025году она возрастет до 302,5млрд долларов США. ВРоссии на борьбу с диабетом также тратится приблизительно 15 % от общего бюджета здравоохранения, что составляет порядка 300млн рублей ежегодно. При этом 80 % затрат уходят на борьбу с осложнениями диабета, которые можно предотвратить путем раннего выявления и адекватного лечения заболевания. Косвенные затраты, связанные с диабетом – потеря производительности труда и временная нетрудоспособность, инвалидность, досрочный выход на пенсию и преждевременная смертность – вообще трудно поддаются оценке. При этом болезнь неуклонно «молодеет», каждый год, поражая все больше людей младше 40лет.

Стремительный рост заболеваемости сахарным диабетом 2типа – это негативные последствияразвития нашей цивилизации. Глобализация привела к существенному изменению традиционного образа жизни во всех без исключения странах, повсеместно распространив индустрию полуфабрикатов и быстрого питания, нарушив структуру оптимального питания человека. Ускорение ритма жизни, увеличение психологических нагрузок ведут к тому, что люди пребывают в состоянии постоянного стресса, который не только сам по себе пагубно воздействует на организм, но также требует, чтобы его постоянно «заедали» дополнительными калориями. Усовременного человека минимальная двигательная активность, так необходимая для профилактики многих проблем со здоровьем. Вданное время стоит острая необходимость объединения сил государственных структур, врачей, учёных и т.д. для решения многих возникших вопросов по профилактике СД.

СД Iтипа – хроническое заболевание, вызванное абсолютным дефицитом инсулина вследствие недостаточной его выработки поджелудочной железой (ПЖ), приводящее к стойкой гипергликемии и развитию осложнений. Частота выявляемости – 15:100000 населения. Преобладающий возраст – детский и подростковый. Отдельную группу СД Iтипа представляют больные, у которых онразвился в возрасте 35–75лет и который характеризуется наличием аутоантител к различным антигенам островка ПЖ. Учитывая особенности клинического течения этого типа диабета и наличие в сыворотке крови таких больных цитоплазматических и других антител, его назвали латентным СДIтипа (LADA,latentautoimmunediabetesinadults). Для LADA характерно медленное ухудшение метаболического профиля и наличие в сыворотке крови, помимо цитоплазматических антител, аутоантител к глутаматдекарбоксилазе.

СД IIтипа – хроническое заболевание, вызванное относительным дефицитом инсулина (снижена чувствительность рецепторов инсулинзависимых тканей к инсулину) и проявляющееся хронической гипергликемией с развитием характерных осложнений. СД IIтипа составляет 90 % всех случаев СД. Частота встречаемости – 300:100000 населения. Преобладающий возраст старше 40лет. Преобладающий пол – женский. Факторы риска – генетические и ожирение. Заболевание характеризуется наличием двух фундаментальных патофизиологических дефектов: инсулинорезистентности и недостаточности функции β-клеток для того, чтобы преодолеть инсулинорезистентность путем повышения уров-ня инсулина.

Термин «предиабет», традиционно используемый в англоязычной литературе, объединяет такие состояния, как нарушение гликемии натощак (5,5–6,9ммоль/л), нарушенная толерантность к глюкозе (7,8–11,0ммоль/л) и метаболический синдром, согласно критериям Третьей Национальной образовательной программы по холестерину (National Cholesterol Education Program) NCEP и ATPIII (Adult Treatment Panel).

Диагноз «метаболический синдром» устанавливается при сочетании трех и более критериев, к которым относятся:

–висцеральное ожирение, отмечаемое при превышении окружности живота (талии) у мужчин>102см, у женщин>88см;

–снижение холестерина ЛПВП (у мужчин 135/85ммрт.ст. или прием антигипертензивных препаратов;

–по уровень гликемии венозной плазмы>6,1ммоль/л.

Для правильного представления о СД следует хорошо понимать следующее:

1.СД по своей природе гетерогенен, это не одно, а целая группа метаболических заболеваний, существенноразличающихся распространенности, этиологии, патогенезу и клиническим проявлениям.

2.Несмотря на гетерогенность, все случаи СД имеют одно общее проявление – диагностически значимую гипергликемию, которая, при отсутствии соответствующего лечения, имеет стойкий, постоянный характер. Вотличие от ситуационно-обусловленной (стрессовой) гипергликемии, устранение провоцирующего фактора (выздоровление после острого заболевания или полученной травмы, достижение ремиссии сопутствующих хронических заболеваний и т.п.) не возвращает сахар крови в пределы физиологической нормы.

3.При СД нарушается не только углеводный, но и многие другие виды обмена веществ (жировой, белковый, минеральный и др.). Это приводит к распространенному поражению сосудов, периферических нервов, центральной нервной системы (ЦНС), а также патологическим изменениям практически во всех органах и тканях.

Факторы рискаразвития сахарного диабета

Несмотря на то, что однозначных причин сахарного диабета на сегодняшний день не выявлено, существуют, так называемые, факторы рискаразвития данного заболевания. Факторы риска представляют собой совокупность предрасполагающих факторов. Знание их помогает в ряде случаев составить прогноз течения и развития заболевания, а иногда и отсрочить или предотвратить возникновение сахарного диабета. Вэтой связи стоит отдельно рассмотреть факторы рискаразвития сахарного диабетаразных типов.

Факторы рискаразвития диабета 1 типа

На долю СД 1типа приходиться примерно 5–10 % всех регистрируемых случаев СД. Вабсолютном большинстве случаев врач имеет дело с иммуноопосредованной формой 1типа заболевания.

Патогенез иммуноопосредованной формы СД 1 типа:

2.Триггирование (запуск) аутоиммунных процессов.

3.Стадия активных иммунных процессов.

4.Прогрессирующее снижение секреции инсулина, стимулированного глюкозой (ослабление раннего пика секреции инсулина, стимулированного глюкозой). Однако данные нарушения имеют субклинический характер, а уровень гликемии и толерантность к глюкозе у пациентов на этой стадии заболевания остаются в пределах нормы.

5.Клинически явный или манифестный сахарный диабет. Приразрушении более 90 % бета-клеток поджелудочной железы,развивается значимое для организма снижение секреции инсулина, приводящее к манифестации (клиническому проявлению) СД 1типа. Манифестацию диабета нередко провоцируют дополнительные стрессовые факторы (сопутствующее заболевание, травма и т.п.).

6.Полная деструкция бета-клеток.

Факторы рискаразвития сахарного диабета 1типа

●Роль наследственности в развитии иммуноопосредованной формы СД 1типа хорошо известна. Выявлена четкая зависимость риска заболеть этой формой диабета от наличия у пациента некоторых антигенов гистосовместимости (B8, B15, DR3, DR4 и др.). Однако следует подчеркнуть, что в данном случае наследуется не само заболевание, а особенности иммунной системы, способные, при определенных условиях, привести к запуску (триггированию) аутоиммунных реакций,разрушающих бета-клетки островков Лангерганса и вызывающихразвитие СД. Именно поэтому, гомозиготные близнецы, несмотря на практически полную идентичность их генотипа, лишь в 50–60 % случаев одновременно страдают иммуноопосредованной формой СД 1типа. Иначе говоря, без действия определенных инициирующих (запускающих, триггирующих) факторов, генетическая предрасположенность может и не реализоваться в клинически явную (манифестную) форму СД.

Несмотря на долгие годы изучения, до сих пор нет единого однозначного взгляда на пусковые механизмыразвития сахарного диабета 1 типа, к которым относятся следующие внешние факторы:

●Вирусные инфекции (вирусы краснухи, Коксаки В, паротита). Наибольшее значение имеют вирусные инфекции, которые переносит ребенок внутриутробно (установлена взаимосвязь междуразвитием СД1 и врожденной краснухой – это единственный фактор внешней среды, четко связанный с сахарным диабетом 1типа). Вирусы могут не только оказывать прямое цитолитическое действие на бета-клетки поджелудочной железы, но и (за счет персистирования вируса в клетках), провоцироватьразвитие аутоиммунных реакций,разрушающих островки Лангерганса. Кроме того, стоит отметить, что вакцинация, вопреки бытовавшему ранее мнению, не повышает рискразвития СД1, так же как и время проведения стандартных прививок в детском возрасте не влияет наразвитие сахарного диабета 1типа.

●Фактор питания (к примеру, раннее введение в рацион ребенка коровьего молока). Возможно, это связано с действием белка коровьего молока, входящего в состав молочных смесей, а также функциональной незрелостью желудочно-кишечного тракта грудного ребенка, не позволяющей обеспечить надежный барьер чужеродному белку.

●Еще одним предрасполагающим фактором является стресс. Его роль в развитии сахарного диабета 1типа не так очевидна. Описан феномен транзиторной (т.е. преходящей) гипергликемии (повышения уровня глюкозы в крови) у детей на фоне тяжелой стрессовой ситуации. Вдальнейшем при устранении стрессовой ситуации уровень глюкозы в крови возвращается к норме, а дополнительное обследование (определение уровня специфических антител) не выявляет каких-либо отклонений от нормы. Но важно помнить, что в самом начале сахарного диабета 1типа стресс действительно может проявить болезнь, поэтому необходимо уточняющее обследование.

Не все люди, переболевшие вирусной инфекцией или вскормленные молочными смесями, заболевают иммуноопосредованной формой СД1типа. Для того чтобы это произошло, необходимо неблагоприятное сочетание целого ряда факторов и, в первую очередь, наличие наследственной предрасположенности.

Факторы рискаразвития сахарного диабета 2типа

Одним из основных факторов рискаразвития диабета 2типа является наследственность. Наличие диабета 2типа у ближайших родственников (родителей, родных братьев и сестер) увеличивает шансразвития данного заболевания у человека. Так, при наличии СД2 у одного из родителей вероятность дальнейшего наследования заболевания ребенком составляет 40 %.

Множество других факторов рискаразвития этого заболевания человек приобретает в течение жизни. Кним относят:

●возраст 45лет и старше. Хотя СД2типа может возникнуть в любом возрасте, абсолютное большинство пациентов заболевают им после 40лет. Причем, по мере увеличения возраста, заболеваемость СД2типа растет. Так, если среди европейцев в целом распространенность СД2типа составляет 5–6 %, то среди пациентов в возрасте старше 75лет эта патология встречается примерно в 20 % случаев. Данный факт легко объясним, поскольку, чем старше пациент, тем больше вероятность истощения и апоптоза бета-клеток его поджелудочной железы и формирования инсулиновой недостаточности;

●предиабет – нарушение показателей уровня глюкозы в крови натощак, нарушение толерантности к глюкозе;

●артериальная гипертензия – показатели артериального давления – 140/90ммрт.ст. и выше вне зависимости от того, принимает человек препараты, снижающие артериальное кровяное давление, или нет;

●избыточная масса тела и ожирение (индекс массы тела более 25кг/м2) – кроме показателей ИМТ, фактором рискаразвития СД2типа является высокий показатель длины окружности талии (измеряется под нижним краем рёбер над пупком). Мужчины: риск диабета является высоким при длине окружности талии 94–102см, если показатель выше 102см, то риск очень высокий. Женщины: риск диабета является высоким при длине окружности талии 80–88см, если показатель выше 88см, то риск очень высокий Избыточная масса тела и ожирение являются наиболее значимыми факторами рискаразвития не только диабета, но и артериальной гипертензии;

●диабетогенное питание – роль систематического переедания, злоупотребления продукцией ресторанов быстрого обслуживания в развитии СД2типа общеизвестна. Однако существенное значение имеет также качественный состав пищи. Так, в опытах на животных доказано диабетогенное действие жирной пищи (липотоксичность). Повышенное накопление жирных кислот в островках поджелудочной железы приводит к ускорению апоптоза в бета-клетках, возможны и другие механизмы липотоксичности. Низкое потребление пищевых волокон, значительное превышение требуемой суточной потребности в калориях, высокая гликемическая нагрузка могут предрасполагать к развитию диабета;

●синдром поликистозных яичников (СПКЯ) встречается у 1 % женщин репродуктивного возраста и значительно увеличивает риск нарушений углеводного обмена: у 30 % женщин с ГСД имеется НТГ и около 10 % – СД2типа. Кроме того наличие СПКЯ в 3раза увеличивает рискразвития ГСД;

●сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза;

●повышение уровня триглицеридов в крови (≥2,82ммоль/л) и снижение уровнялипопротеидоввысокой плотности (≤0,9ммоль/л);

●перенесенныйгестационный диабет (ГСД) – диабет, впервые проявившийся во время беременности или рождение ребенка массой более 4кг;

●привычно низкаяфизическая активность;

●клинические состояния, ассоциированные с выраженной инсулинорезистентностью (например, выраженное ожирение, черный акантоз – гиперпигментация кожи);

●нарушение сна – длительность сна как менее 6час, так и более 9час может быть ассоциирована с повышенным рискомразвития СД;

●диабет, индуцированный лекарствами или химическими веществами, способствующими гипергликемии или прибавке массы тела:

–альфа- и бета адреномиметики

–альфа-интерферон и др.

●депрессия – в некоторых исследованиях показано повышение рискаразвития СД2 у лиц, страдающих депрессией;

●низкий социально-экономический статус (СЭС) – показана ассоциация между СЭС и выраженностью ожирения, курения, ССЗ и СД;

●нарушения в период внутриутробногоразвития – лица как с высоким весом при рождении (>4000г), так и с низким ( 94см у мужчин и >80 см у женщин), семейный анамнез СД, возраст>45лет, артериальная гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания, гестационный СД, использование препаратов, способствующих гипергликемии или прибавке массы тела.

●Возможно применение простых опросников.

Оценка степени риска

Оценка степени риска проводится на основании:

●Измерения уровня глюкозы (для верификации возможно имеющегося сахарного диабета или других категорий гипергликемии);

–определение гликемии натощак;

–пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ) с 75 г глюкозы при необходимости (особенно при гликемии 6,1 – 6,9 ммоль/л натощак).

●Оценка других сердечно-сосудистых факторов риска, особенно у лиц с предиабетом.

Уменьшение степени риска

–Активное изменение образа жизни:

●Снижение массы тела: умеренно гипокалорийное питание с преимущественным ограничением жиров и простых углеводов. Очень низкокалорийные диеты дают кратковременные результаты и не рекомендуются. Голодные противопоказаны. Улиц с предибетом целевым является снижение массы тела на 5–7 % от исходной.

●Регулярная физическая активность умеренной интенсивности (быстрая ходьба, плавание, велосипед, танцы) длительностью не менее 30мин в большинство дней недели (не менее 150мин в неделю).

–Медикаментозная терапия возможна, если не удается достичь желаемого снижения массы тела и/или нормализации показателей углеводного обмена одним изменением образа жизни.

–При отсутствии противопоказаний у лиц с очень высоким риском может быть рассмотрено применение Метформина 250–850мг 2раза в день (взависимости от переносимости) – особенно у лиц моложе 60лет с ИМТ>30кг/м2 и глюкозой плазмы натощак>6,1ммоль/л.

–В случае хорошей переносимости также может быть рассмотрено применение Акарбозы (препарат утвержден в РФ для проведения профилактики СД2).

Примечание. В РФ профилактика СД2 как показание к применению препарата Метформин не зарегистрировано.

Третичная профилактика направлена на предупреждение и торможениеразвития осложнений СД. Её основная цель – предотвращение инвалидизации и снижение смертности.

Всовременныхусловиях системадиспансернойдиабетологической службы должна обеспечить возможность каждому больному поддерживать состояние стабильной компенсации заболевания с целью профилактики поздних специфических осложнений СД. Это возможно только при условии внедрения в практику здравоохранения самоконтроля заболевания. Всвязи с этим каждый больной СД (у детей младшего возраста – родители) должен быть обучен методике самоконтроля в специальной школе для больных СД. Следовательно, актуальной проблемойсовременнойдиабетологической службы являетсяразвертывание по всей стране сети подобных школ. Впоследние годы в нашей стране работа по созданию таких школ проводится очень активно.

Задачи диспансеризации больных СД:

●Помощь при создании больному режима дня, включающего все лечебные мероприятия и максимально соответствующие привычному укладу жизни семьи.

●Систематическое наблюдение за больными сахарным диабетом и планомерное проведение врачебных осмотров.

●Своевременное проведение лечебных и профилактических мероприятий, направленных на восстановление и сохранение хорошего самочувствия и трудоспособности больных.

●Помощь в профессиональной ориентации, рекомендации по трудоустройству пациентов, по показаниям – проведение трудовой экспертизы.

●Предупреждение острых неотложных состояний.

●Предупреждение и своевременное выявление ангиопатий, нейропатий, других осложнений сахарного диабета и их лечение.

Следует особо подчеркнуть, что тщательное выполнение рекомендаций по первичной профилактике сахарного диабета позволяет рассчитывать на их эффективность в 80–90 % случаев у лиц с потенциальным сахарным диабетом. Адекватная же терапия сахарного диабета позволяет задержать у больныхразвитие осложнений на десятилетия и увеличить продолжительность их жизни до уровня средней продолжительности жизни населения страны.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Укажите один верный вариант ответа

1.Положительное влияние физической активности для профилактики сахарного диабета обусловлено всем, кроме:

а)позволяет быстрее утилизировать углеводы

б)способствует нормализации обмена веществ

в)снижает чувствительность тканей поджелудочной железы к инсулину

г)способствует снижению избыточной массы тела

2.Факторы риска сахарного диабета 2типа всё, кроме:

б)снижение уровня липопротеидов низкой плотности

г)привычно низкая физическая активность;

3.К мероприятиям по первичной профилактике СД2типа не относятся:

а)выявление ранних нарушений углеводного обмена

б)снижение веса у лиц с избыточной массой тела

г)повышение физической активности

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

Женщина 47лет, при росте 167см имеет массу тела 82кг. Из анамнеза известно, что всегда была здоровой. Родители имеют избыточную массу тела, у матери гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Имеет одного ребёнка, который при рождении весил 4,900г. Пытается ограничивать употребление углеводов, но диету не соблюдает. Страдает кожной пиодермией.

Объективно: отложение жира преимущественно на животе, тазовом поясе. Влегких – патологии не выявлено. Тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс 66 уд/мин, ритмичный, полный. АД – 125/85ммрт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный.

Биохимический анализ крови: глюкоза крови – 5,1ммоль/л, ОХС – 5,8ммоль/л.

ЗАДАНИЕ

1.Интерпретируйте анамнестические, физикальные и лабораторные данные обследования пациентки.

2.Имеет ли пациентка факторы рискаразвития у неё сахарного диабета? Назовите факторы риска.