Как чем выражено в предложении

Какая часть речи слово «как»?

В зависимости от контекста слово «как» является местоименным наречием (вопросительным или относительным), сравнительным союзом, сравнительной или усилительной частицей.

Узнаем, какая часть речи слово «как» в русском языке, если определим его общее грамматическое значение (ОГЗ), морфологические признаки и функцию в конкретной речевой ситуации.

Слово «как» — наречие

Со слова «как» начинаются вопросительные предложения:

В таком контексте «как» — местоименное вопросительное наречие. Это неизменяемое слово поясняет глагол-сказуемое, отвечает на обстоятельственный вопрос и является второстепенным членом предложения — обстоятельством.

Слово «как» принадлежит также к разряду относительных наречий и выступает тогда в сложноподчиненном предложении в роли союзного слова. С его помощью присоединяется зависимая часть к главной, например:

Мальчик показал, как пройти к дому лесника.

В избе было только слышно, как посапывает спящий на лавке кот.

Научимся отличать самостоятельную часть речи местоименное наречие от служебной части речи.

Слово «как» — союз

Слово «как» не обладает полноценным лексическим и грамматическим значением, а служит в предложении для присоединения сравнительного оборота.

Солнце, как огромная золотая монета, блестело на лазурном небе.

Исследуемое слово также является сравнительным союзом в придаточной сравнительной части сложноподчиненного предложения, например:

Как белка на ветке, у солнца в глазах запрыгала радость. (С. Есенин)

Но коварный Бегемот, как из шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитерский прилавок бензином. (М. Булгаков).

Чтобы отличить сравнительный оборот от зависимого предложения, будем учитывать, что сравнительная придаточная часть характеризуется неполнотой (в первом предложении). В ней часто отсутствует сказуемое при наличии других членов предложения, относящихся к сказуемому, — дополнения или обстоятельства.

В сравнительной придаточной части «как белка на ветке» имеется обстоятельство «на ветке», а сказуемое легко можно восстановить из главной части:

как белка запрыгала на ветке.

Слово «как» — частица

В русском языке созвучное слово является другой служебной частью речи. В простом предложении слово «как» выступает в роли сравнительной частицы:

В восклицательных предложениях это слово является усилительной частицей:

Как громко журчат весенние ручьи!

Определение, дополнение, обстоятельство

Определение, дополнение, обстоятельство — это второстепенные члены предложения. Объясним, как найти в предложении эти второстепенные члены, на какие вопросы они отвечают и как их подчеркивать при синтаксическом разборе предложения.

Члены предложения, которые поясняют главные или другие члены предложения и связаны с ними подчинительной связью, называются второстепенными.

Наличие второстепенных членов предложения делает предложение распространенным. По грамматическим значениям и синтаксической функции второстепенные члены предложения делятся на следующие виды:

Таблица с вопросами и примерами

| Название | Что обозначает | Вопрос | От какого члена предложения зависит | Способ выражения |

|---|---|---|---|---|

| Определение | Признак предмета | Какой? Чей? | от подлежащего, дополнения или обстоятельства | Существительное Прилагательное Местоимение Порядковое числительное Причастие |

| Дополнение | Предмет | Кого? Чего? Кому? Чему? Кого? Что? Кем? Чем? О ком? О чем? | от сказуемого | Существительное Местоимение Количественное числительное |

| Обстоятельство | Место, время, способ действия и т.д. | Где? Когда? Как? Каким образом? и др. | от сказуемого | Наречие Существительное с предлогом Глагол Деепричастие |

Определение

Обычно в предложении определение поясняет подлежащее или другой второстепенный член со значением предмета. Этот второстепенный член обозначает различные признаки предметов (какой?) или принадлежность (чей?). В предложении определение подчеркивается волнистой линией.

Крупные мохнатые (какие?) снежинки закружились в воздухе (Г. Скребицкий).

Способы выражения определения

Определения выражаются словами разных частей речи:

Медведь (какой?) средней величины возился около липы (В. Арсеньев).

Дополнение

Чтобы понять, что такое дополнение, вспомним немного основы русского синтаксиса.

В двусоставном простом предложении существует обычно два состава:

Вот почему такое предложение называется двусоставным в отличие от односоставных предложений.

Дополнение характеризует сказуемое. Этот второстепенный член обозначает предмет и отвечает на вопросы косвенных падежей:

Шорник Антип Калачиков уважал (в ком?) в людях душевную (что?) чуткость (В. Шукшин).

Под зеленевшими дубами земля была усыпана (чем?) листьями (В. Вересаев).

При синтаксическом разборе предложения дополнение подчеркивается пунктирной линией.

Прямое и косвенное дополнение

В зависимости от того, какой падежной формой существительного (местоимения) выражен рассматриваемый второстепенный член и какой глагол (переходный или непереходный) управляет им, в предложении различают прямое или косвенное дополнение.

Если действие, обозначенное сказуемым, переходит непосредственно на предмет, то такое дополнение является прямым. Грамматически это выражается следующим образом: переходный глагол управляет существительным (местоимением) в форме винительного падежа без предлога или родительного падежа, если слово имеет значение части от целого.

Горные хребты пересекали приморскую (что?) долину (К. Паустовский).

Остальные дополнения являются косвенными. Сравним:

Обстоятельство

Что такое обстоятельство?

Обстоятельство принадлежит к группе сказуемого и характеризует различные условия совершения действия или проявления признака предмета.

Вопросы к обстоятельству

В зависимости от того, какой признак действия или другого признака обозначает обстоятельство, этот второстепенный член отвечает на вопросы:

При синтаксическом разборе предложения обстоятельство подчеркивается пунктирной линией с точками между её штрихами, например:

На реке (где?) еще было прохладно и тихо (И. Бунин).

Зимой (когда?) Балтика пустынна и угрюма (К. Паустовский).

Виды обстоятельств

Таблица «Виды обстоятельств»

| Виды | Вопросы | Что обозначают | Примеры |

|---|---|---|---|

| 1. Места | Где? Куда? Откуда? | Место действия, направление, путь движения | Он купил книгу в магазине. |

| 2. Времени | Когда? Как долго? С каких (до каких) пор? | Время | Вчера он купил книгу. |

| 3. Образа действия | Как? Каким образом? | Качественная характеристика действия, способ его совершения | Он долго выбирал книгу. |

| 4. Причины | Почему? На каком основании? | Причина, повод, мотив, основание совершения действия | Из-за спешки он не купил книгу. |

| 5. Цели | Зачем? С какой целью? | Цель совершения действия | Он купил книгу для учёбы. |

| 6. Условия | При каком условии? | Условие совершения действия | При желании он мог купить эту книгу. |

| 7. Уступки | Вопреки чему? Несмотря на что? | Условие, вопреки которому совершается действие | Несмотря на нехватку денег, он купил книгу. |

| 8. Меры и степени | Насколько? В какой степени? | Степень проявления признака или действия | Он купил слишком дорогую книгу. |

Способы выражения обстоятельств

Этот второстепенный член предложения выражается словами разных частей речи:

Быстро (как?) поднималось и росло белое облако (откуда?) с востока (С. Аксаков).

Но стаи тетеревов вылетали (как?) с шумом из любимой рощи ( с какой целью?) искать ночлега (где?) на высоких и открытых местах … (А. Аксаков).

Этот второстепенный член выражается также

Примеры:

Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нём с неуважением (А. С. Пушкин. Пиковая дама).

Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон (М. Н. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Видеоурок

Обстоятельство, его виды и способы выражения

Что обозначает обстоятельство

Все члены предложения делятся на главные и второстепенные. К первым относятся подлежащее и сказуемое, которые называются грамматической основой и в совокупности представляют собой нераспространенное предложение. Для более точного выражения мыслей существуют второстепенные члены, которые, распространяя предложение, делают его более подробным.

К второстепенным членам относится обстоятельство, дополнение и определение.

Обстоятельство отвечает на вопросы «как?», «где?», «куда?», «откуда?», «когда?», «по какой причине?», «каким образом?». Но бывают и другие вопросы, появление которых обусловлено значением рассматриваемого члена предложения.

В зависимости от вопроса обозначать член предложения может место, время, образ действия, причину, цели и прочее.

Зависит член предложения от слов, обозначающих действие или состояние. Ими чаще всего являются глаголы и наречия. В синтаксическом разборе обозначается обстоятельство линией «пунктир-точка».

Виды обстоятельств (таблица с примерами)

Что касается вида обстоятельства, то он зависит от вопроса, задаваемого к слову. От глагола «бежать», например, к слову «быстро» задается вопрос «как?». Это будет означать, что «быстро» является обстоятельством образа действия. Или, к примеру, от слова «висит» можно задать вопрос «где?» к слову «вверху». Значит, «вверху» является обстоятельством места.

Перечень основных видов обстоятельств представлен в таблице ниже:

В отдельных случаях рассматриваемый член предложения на первый взгляд совмещает в себе несколько значений. В творчестве А.П. Чехова есть фраза «Берег весело зеленеет на солнце». К «на солнце», с одной стороны, можно задать вопрос «где?», а, с другой, «в какой обстановке?».

Для более точного определения вида следует вдуматься в смысл предложения. Разве «на солнце» может быть в данном контексте местом действия, где будет зеленеть берег? Скорее всего, упомянутая фраза здесь является отражением обстановки, при которой осуществляется действие «зеленеет».

К тому же оно может характеризовать ситуацию в целом: «Работа была проведена впустую». Если наречие «впустую» рассматривать как обстоятельство образа действия, отвечающее на вопрос «как?», то оно не позволяет представить процесс действия. Таким образом, это слово целесообразнее отнести к обстоятельствам, характеризующим ситуацию в целом.

Обстоятельства «характеризующие ситуацию в целом» встречаются редко. Это происходит, когда дается оценка событиям или состоянию природы, окружающей среды.

Ниже представлена характеристика наиболее часто встречающиеся разновидностей обстоятельств:

Обстоятельство меры и степени

Обстоятельства меры и степени близки по своему лексическому значению, поэтому они объединены в один разряд и обозначают проявление чего-либо в определенной степени. Отвечают такие слова на вопросы «насколько?», «сколько?», «в какой степени?»: работа выполнена «в какой степени?» полностью.

Относится данная разновидность:

Данные обстоятельства преимущественно выражаются наречиями меры и степени (чуть-чуть), существительными в форме родительного падежа с предлогом (до безрассудства), фразеологизмами (до белого каления).

Обстоятельство образа действия

Обстоятельство образа действия позволяют представить, как происходит выполнения того или иного действия. По этой причине они относятся только к глаголам и отвечают на вопросы «как?», «каким образом?».

Они могут быть выражены:

Обстоятельство места

Эта разновидность широко распространена в речи и указывает на направление или место действия: лежит «где?» в шкафу. Для этой разновидности свойственны также вопросы «куда?», «откуда?», «докуда?».

Для выражения обстоятельства места используются:

Обстоятельство времени

Обстоятельство времени также широко распространены, как и слова, обозначающие место. Они показывают время действия и его длительность. Отвечают на вопросы «когда?», «с каких пор?», «как долго?», «до каких пор?». Относятся преимущественно к глаголам, существительным и выражаются:

Обстоятельство цели

Эта разновидность обозначает цель действия, поэтому относится только к глаголам и отвечают на вопросы «зачем?», «для какой цели?». Для выражения используются следующие способы:

Чтобы не путать обстоятельство цели, выраженное начальной формой глагола, с составным глагольным сказуемым, следует помнить, что инфинитив является в предложении целью после глаголов движения. Для проверки между глаголами можно поставить союз «чтобы»: пошла (чтобы) навестить.

Обстоятельства обстановки

Эти обстоятельства вызывают больше всего трудностей, потому что не всегда получается сразу их распознать. Во избежание ошибок следует обращать внимание на лексическое значение, как обстоятельства, так и всего предложения. К этому типу ошибочно можно задать два вопроса: «как?» и «при каком условии?». К примеру, работал «как?» в тишине или работал «при каких условиях?» в тишине.

Но фраза «в тишине» не является ни образом действия, ни обстоятельством условия. С лексической точки зрения правильнее сказать, что здесь отражена обстановка, во время которой происходило действие. Таким образом, в подобных случаях целесообразнее задавать вопрос «при какой ситуации?» или «в какой обстановке?».

Чаще всего с целью описать обстановку используются предложные формы имен существительных: в тишине, при свете, на ветру, на солнышке, во мгле, в тумане и другие.

Обстоятельство причины

Этот тип указывает на причину, в результате чего проявился признак или совершилось действие. К таким словам задаются вопросы «почему», «по какой причине», «отчего?», и выражаются они:

Обстоятельства сравнения

Данный тип отражает сопоставление действия: крутился «подобно чему?» юлой. Разновидность ориентирована на сравнение предметов, свойств и отвечает также на вопрос «как?». Наличие вопроса «как?» часто является причиной, по которой эту разновидность путают с наречием образа действия. Во избежание ошибок следует помнить, что образ действия не предполагает сравнение. Например: писать «как?» аккуратно.

Обстоятельство в роли сравнения чаще всего выражается:

Обстоятельства условия

Разновидность выражает условие, при котором осуществлялось или будет осуществляться действие. Здесь актуален вопрос «при каком условии?»: экскурсию отменят «при каком условии?» при плохой погоде.

Данная разновидность выражается преимущественно существительными в форме косвенных падежей и деепричастиями, а также их оборотами:

С условием часто путают обстоятельство уступки, показывающее условие, вопреки которому совершается действие. Для этого типа характерен вопрос «несмотря на что?»: экскурсия состоялась «несмотря на что?» вопреки ожиданиям.

Выражаются уступки деепричастными оборотами или сочетанием существительного со следующими предлогами: несмотря на, вопреки, невзирая на и другими.

Как найти обстоятельство в предложении

Чтобы безошибочно найти обстоятельство и определить его разновидность, следует разобрать синтаксическую конструкцию по членам предложения, начиная с грамматический основы. К примеру, «В лесу часто пели птицы». Если в приведенном примере начинать разбор с первого слова, то может получиться, что фраза «в лесу» будет отвечать на вопрос «в чем?».

Подобная ошибка станет причиной не только неправильного разбора, но и исказит с логической точки зрения суть предложения. Вопрос «в чем?» актуален в случаях, когда речь идет о предмете, находящемся в чем-либо: в пакете, в ящике и прочее.

Чтобы безошибочно определить члены предложения и правильно их подчеркнуть, следует первым делом выделить грамматическую основу: птицы пели. Затем целесообразно будет узнать, где пели птицы. В предложении говорится, что это происходило в лесу (где?). Значит упомянутая фраза является обстоятельством места.

Без внимания осталось слово «часто». Очевидно, что «часто» относится к глаголу «пели» и является его образом действия: пели (как?) часто. Таким образом, перед нами обстоятельство образа действия.

Как выражаются обстоятельства

Если уметь отличать одну часть речи от другой, то способ выражения обстоятельств сложностей вызывать не будет. Чаще всего данный член предложения выражается наречием, существительным, деепричастием, деепричастным и сравнительным оборотом. В лингвистике имеется группа слов, именуемых «местоименными наречиями», которые в предложении также являются обстоятельством. К ним относятся слова «тут», «там», «оттуда» и другие.

Когда обстоятельство выражено наречием, его разновидность будет полностью соответствовать разряду наречия. В качестве примера возьмем слово «справа». Оно относится к наречиям места, поэтому в предложении будет ничем иным как обстоятельством места.

При работе с обстоятельствами, выраженными существительными с предлогом, важно не перепутать их с дополнениями. По этой причине рассуждения нужно начинать с определения грамматической основы. После логическая цепочка вопросов от главных членов к второстепенным позволит найти правильное решение.

Но при работе с обстоятельствами следует учитывать тот факт, что в отдельных случаях они могут быть обособленными, то есть выделенными с двух сторон запятыми. Это происходит, когда рассматриваемый член предложения выражен деепричастием, деепричастным или сравнительным оборотом. Во избежание ошибок нужно изучить правила обособления обстоятельств.

Примеры предложений с обстоятельствами разных значений

Предложения с обстоятельствами всех значений широко используются как в устной речи, так и в письменной. Стиль речи в данном случае не имеет никакого значения. Наиболее употребительными считаются обстоятельства:

Виды, представленные ниже, в речи можно услышать часто, но их значение, как правило, вызывает вопросы по причине схожести некоторых видов. К примеру, обстоятельства уступки часто путаются с условием, а причина с целью.

Для закрепления материала рекомендуется рассмотреть следующие примеры:

В отдельных случаях обстоятельство обстановки путают с условием. Например, в предложении «Детям всегда лучше гулять (при каких условиях?) в тихую погоду» имеется обстоятельство обстановки. Но в предложении «Прекрасен Днепр (при каком условии?) в лунную ночь» обстоятельство будет условием, при котором река является красивой.

Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

Понятие предложения

Предложение — это синтаксическая единица, которая выражает законченную мысль. Может быть простым или сложным.

Простые предложения — это такие предложения, в которых есть одна грамматическая основа.

Сложные предложения — это такие предложения, у которых есть две или более грамматических основы.

Есть три типа предложений по цели высказывания:

Предложение состоит из слов или словосочетаний, которые объединены по смыслу и грамматически. В каждом предложении есть грамматическая основа — обычно это подлежащее и сказуемое.

У грамматической основы есть две функции:

Смысловой центр. Если отбросить второстепенные и оставить только главные члены, смысл предложения останется понятным.

Грамматический центр. Именно основа привязывает предложение к реальности и времени. Точнее, это функция сказуемого, подлежащее указывает на субъект действия.

Члены предложения

Члены предложения — это слова, которые входят в состав предложения. Они делятся на главные и второстепенные. Каждый член предложения отвечает на какой-нибудь вопрос.

Для примера рассмотрим предложение:

Наша родня зимой переезжает из дома в квартиру.

Кто переезжает? — Родня.

Когда переезжает? — Зимой.

Семья что делает? — Переезжает.

Откуда переезжает? — Из дома.

Куда переезжает? — В квартиру.

Давайте узнаем, на какие вопросы отвечают главные и второстепенные члены предложения.

Главный член предложения: подлежащее

К главным членам предложения относятся подлежащее и сказуемое. Они связаны друг с другом по смыслу и грамматически.

Подлежащее — это главный член предложения, который отвечает на вопросы: «кто?», «что?».

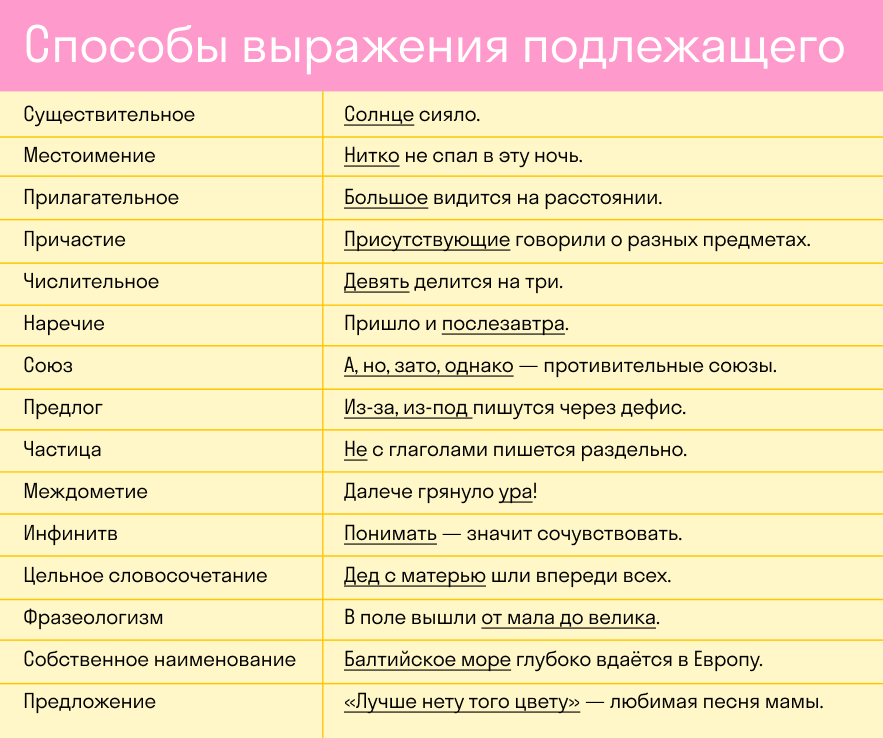

Подлежащее называет субъект, который производит действие, испытывает какое-либо состояние, обладает определенным признаком. Подлежащее подчеркивается одной чертой.

Выделим предлежащее в предложениях:

Главный член предложения: сказуемое

Сказуемое — это главный член предложения, который отвечает на один из вопросов: «что делает?», «что делается?», «каков?», «кто он?», «что такое?».

Сказуемое связано с подлежащим и называет его действие, состояние или признак. От подлежащего к сказуемому можно задать вопрос, как и наоборот. Сказуемое подчеркивается двумя чертами.

Выделим сказуемое в предложениях:

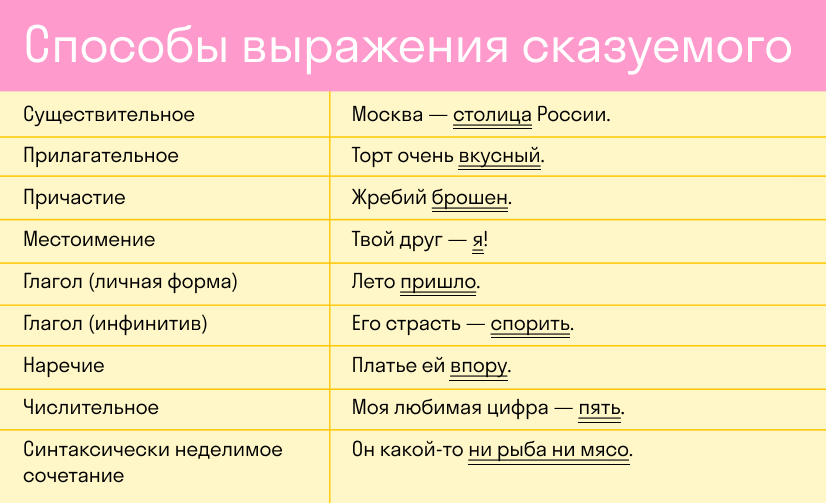

Сказуемое может быть выражено любой самостоятельной частью речи, кроме деепричастия.

На рисунке изображены примеры предложений с разными частями речи в роли сказуемого.

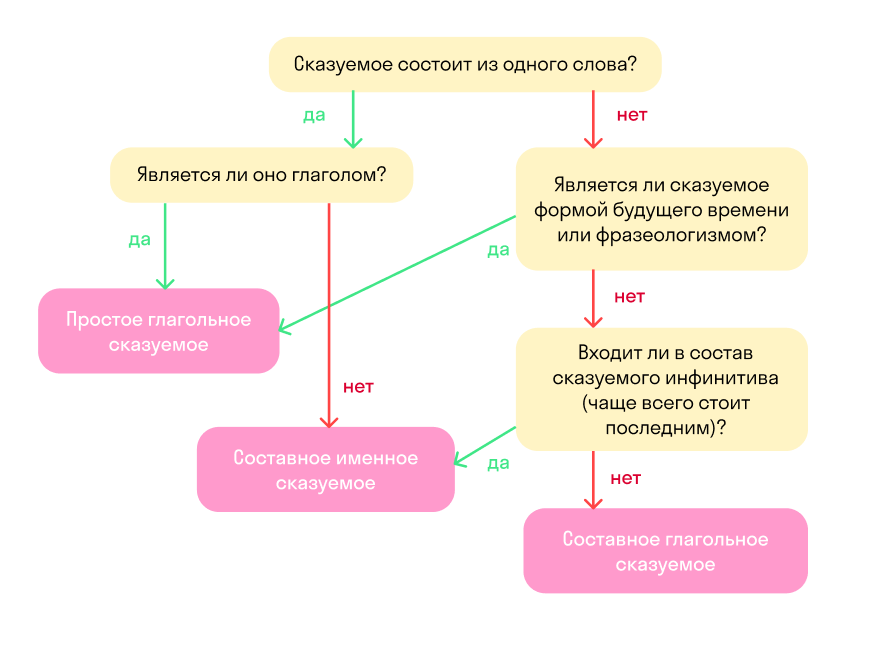

Сказуемые делятся по типам на простые и составные. А составные сказуемые делятся на глагольные и именные.

Простое глагольное сказуемое состоит из одного глагола в любой форме, который выполняет и грамматическую, и смысловую функции.

Составное глагольное сказуемое состоит из вспомогательного глагола с фазовым (начать, продолжить) или модальным (хотеть, мочь) значением или краткого прилагательного с модальным значением (должен, рад) + смысловой глагол.

Составное именное сказуемое состоит из глагола-связки (быть, есть) и именной части. Именная же часть может быть выражена существительным, прилагательным, числительным, инфинитивом глагола, синтаксически неделимым сочетанием и даже наречием.

Простое глагольное сказуемое

Они работают стоя.

Он боится темноты.

Составное глагольное сказуемое

Они продолжают работать стоя.

Он стал бояться темноты недавно.

Составное именное сказуемое

Они стали ночными рабочими.

Он так и остался трусом.

Второстепенные члены предложения

Второстепенные члены предложения — это слова, которые поясняют сказуемое, подлежащее или один из второстепенных членов.

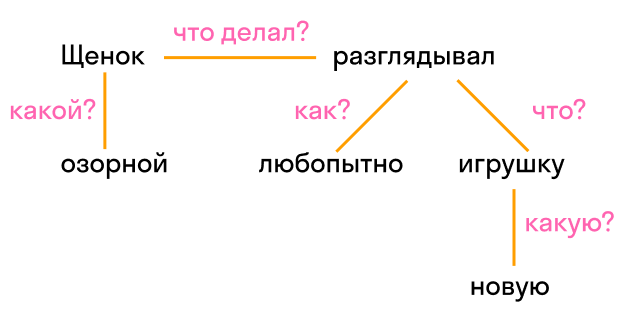

Озорной щенок любопытно разглядывал новую игрушку.

Подлежащее — щенок, сказуемое — разглядывал.

Второстепенные члены предложения: озорной, любопытно, новую, игрушку.

Как относятся друг к другу члены предложения схематически:

У каждого второстепенного члена есть слово, от которого оно зависит. При этом подлежащее и сказуемое не зависят от других слов, поэтому их называют основой предложения.

Второстепенные члены предложения делятся на определения, дополнения и обстоятельства. В таблице отразили, от чего они зависят и как поясняют другие члены предложения.

Я отдал кислую и горькую конфету.

У стены стояла не большая, а маленькая тумбочка.

Кого? Чего? Кому? Чему? Кого? Что? Кем? Чем? О ком? О чем? (Вопросы косвенных падежей)

Дедушка починил лук и стрелы.

На холсте художник отразил небо и океан.

Как? Где? Куда? Откуда? Когда? Зачем? Почему?

Зимой и осенью нужно надевать более теплые вещи.

Дорога идет то направо, то налево.