Как чем является в предложении

Значение слова «как»

1. вопросительное. Обозначает вопрос об обстоятельствах, образе, способе действия: каким образом? [Чацкий:] Ах! как игру судьбы постичь? Грибоедов, Горе от ума. Как эта замазка попала ему в карман? Чехов, Степь. — Но куда же напишу я? Как я твой узнаю путь? Исаковский, Прощание. || В риторических вопросах и восклицаниях с дат. п. имени и неопределенной формой глагола употребляется для выражения полной невозможности чего-л.; означает: невозможно, нельзя. И нечему дивиться: Как дереву с огнем дружиться? И. Крылов, Роща и Огонь. — Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Пушкин, Капитанская дочка. || С частицей „же“ (как же). — Окончание строительства приближается. Как же тут не радоваться! Паустовский, Рождение моря.

2. вопросительное. Обозначает вопрос о качестве действия или состояния. — Как ты поживаешь, Степан? — спросил я его. Тургенев, Малиновая вода. — А как его бригада работает? — поинтересовался Василий. Закруткин, Плавучая станица. || в знач. сказ. Соответствует по значению местоимениям какой и каков в им. и твор. п. Как ваше имя? Смотрит он И отвечает: Агафон. Пушкин, Евгений Онегин. — Ну а Тихон-то как? Как его здоровье? — спрашивал Фролов. Н. Никитин, Северная Аврора.

3. вопросительное. Обозначает вопрос о мере, степени проявления действия; соответствует по значению наречию насколько. — Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку? Гоголь, Мертвые души. [Константин:] А выпить ты много можешь? [Иннокентий:] И пью, и ем много и жадно. [Константин:] Да как много-то? А. Островский, Сердце не камень.

4. образа действия. Каким образом. Вот пуще прежнего пошли у них раздоры и споры, Кому и как сидеть. И. Крылов, Квартет. [Вакула] взошел, сам не зная как, на лестницу. Гоголь, Ночь перед рождеством. Не всегда важно — что говорят, но всегда важно как говорят. М. Горький, В. И. Ленин.

8. неопределенное. Разг. То же, что как—нибудь (в 1 знач.). [Васильков:] Ты, Василий Иванович, оделся бы как поскладнее. [Василий:] Никак невозможно-с. А. Островский, Бешеные деньги. Опять собрался совет. Думали, думали — нельзя ли как подешевле? Л. Толстой, Дорого стоит.

3. Разг. При глаголах совершенного вида употребляется для выражения внезапности, напряженности действия. [Мошкин:] Вдруг она как поскользнись, да навзничь, да и переломи себе ногу. Тургенев, Холостяк. — Я как свистнул, кони как взялись — только меня и видели те разбойники. Паустовский, Повесть о лесах.

2. присоединительный. а) Присоединяет обороты, имеющие оттенок сравнения; означает: в качестве, будучи. — Итак, я вам советую как приятель быть осторожнее. Лермонтов, Княжна Мери. Филиппу Петровичу как секретарю подпольного райкома были известны все квартиры укрытия. Фадеев, Молодая гвардия. б) Присоединяет вводные слова и предложения. По улицам Слона водили, Как видно, напоказ. И. Крылов, Слон и Моська. [Андрей:] Я всю ночь не спал и теперь немножко не в себе, как говорится. Чехов, Три сестры.

5. условный. Разг. Присоединяет условное придаточное предложение; соответствует по значению союзам: если, в том случае, когда. Сторешников чаще и чаще начал думать: а что, как я в самом деле возьму да женюсь на ней? Чернышевский, Что делать? [Борис:] Праздник; что дома-то делать! [Дикой:] Найдешь дело, как захочешь. А. Островский, Гроза. | С соотносительным словом „то“ в главном предложении (как… то). Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь. Гоголь, Мертвые души.

7. изъяснительный. Присоединяет придаточные дополнительные; близок по значению союзу что. Мы не заметили, как северный, гнавший нас до Мадеры ветер слился с пассатом. И. Гончаров, Фрегат «Паллада». — Женщина с крыши видела, как ты ехал. Л. Толстой, Хаджи-Мурат. [Шалнин] упоенно играл на гитаре. Он никого не видел, ничего не слышал и даже не заметил, как вошел Мирон. Гладков, Энергия.

Какая часть речи слово «как»?

В зависимости от контекста слово «как» является местоименным наречием (вопросительным или относительным), сравнительным союзом, сравнительной или усилительной частицей.

Узнаем, какая часть речи слово «как» в русском языке, если определим его общее грамматическое значение (ОГЗ), морфологические признаки и функцию в конкретной речевой ситуации.

Слово «как» — наречие

Со слова «как» начинаются вопросительные предложения:

В таком контексте «как» — местоименное вопросительное наречие. Это неизменяемое слово поясняет глагол-сказуемое, отвечает на обстоятельственный вопрос и является второстепенным членом предложения — обстоятельством.

Слово «как» принадлежит также к разряду относительных наречий и выступает тогда в сложноподчиненном предложении в роли союзного слова. С его помощью присоединяется зависимая часть к главной, например:

Мальчик показал, как пройти к дому лесника.

В избе было только слышно, как посапывает спящий на лавке кот.

Научимся отличать самостоятельную часть речи местоименное наречие от служебной части речи.

Слово «как» — союз

Слово «как» не обладает полноценным лексическим и грамматическим значением, а служит в предложении для присоединения сравнительного оборота.

Солнце, как огромная золотая монета, блестело на лазурном небе.

Исследуемое слово также является сравнительным союзом в придаточной сравнительной части сложноподчиненного предложения, например:

Как белка на ветке, у солнца в глазах запрыгала радость. (С. Есенин)

Но коварный Бегемот, как из шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитерский прилавок бензином. (М. Булгаков).

Чтобы отличить сравнительный оборот от зависимого предложения, будем учитывать, что сравнительная придаточная часть характеризуется неполнотой (в первом предложении). В ней часто отсутствует сказуемое при наличии других членов предложения, относящихся к сказуемому, — дополнения или обстоятельства.

В сравнительной придаточной части «как белка на ветке» имеется обстоятельство «на ветке», а сказуемое легко можно восстановить из главной части:

как белка запрыгала на ветке.

Слово «как» — частица

В русском языке созвучное слово является другой служебной частью речи. В простом предложении слово «как» выступает в роли сравнительной частицы:

В восклицательных предложениях это слово является усилительной частицей:

Как громко журчат весенние ручьи!

Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

Понятие предложения

Предложение — это синтаксическая единица, которая выражает законченную мысль. Может быть простым или сложным.

Простые предложения — это такие предложения, в которых есть одна грамматическая основа.

Сложные предложения — это такие предложения, у которых есть две или более грамматических основы.

Есть три типа предложений по цели высказывания:

Предложение состоит из слов или словосочетаний, которые объединены по смыслу и грамматически. В каждом предложении есть грамматическая основа — обычно это подлежащее и сказуемое.

У грамматической основы есть две функции:

Смысловой центр. Если отбросить второстепенные и оставить только главные члены, смысл предложения останется понятным.

Грамматический центр. Именно основа привязывает предложение к реальности и времени. Точнее, это функция сказуемого, подлежащее указывает на субъект действия.

Члены предложения

Члены предложения — это слова, которые входят в состав предложения. Они делятся на главные и второстепенные. Каждый член предложения отвечает на какой-нибудь вопрос.

Для примера рассмотрим предложение:

Наша родня зимой переезжает из дома в квартиру.

Кто переезжает? — Родня.

Когда переезжает? — Зимой.

Семья что делает? — Переезжает.

Откуда переезжает? — Из дома.

Куда переезжает? — В квартиру.

Давайте узнаем, на какие вопросы отвечают главные и второстепенные члены предложения.

Главный член предложения: подлежащее

К главным членам предложения относятся подлежащее и сказуемое. Они связаны друг с другом по смыслу и грамматически.

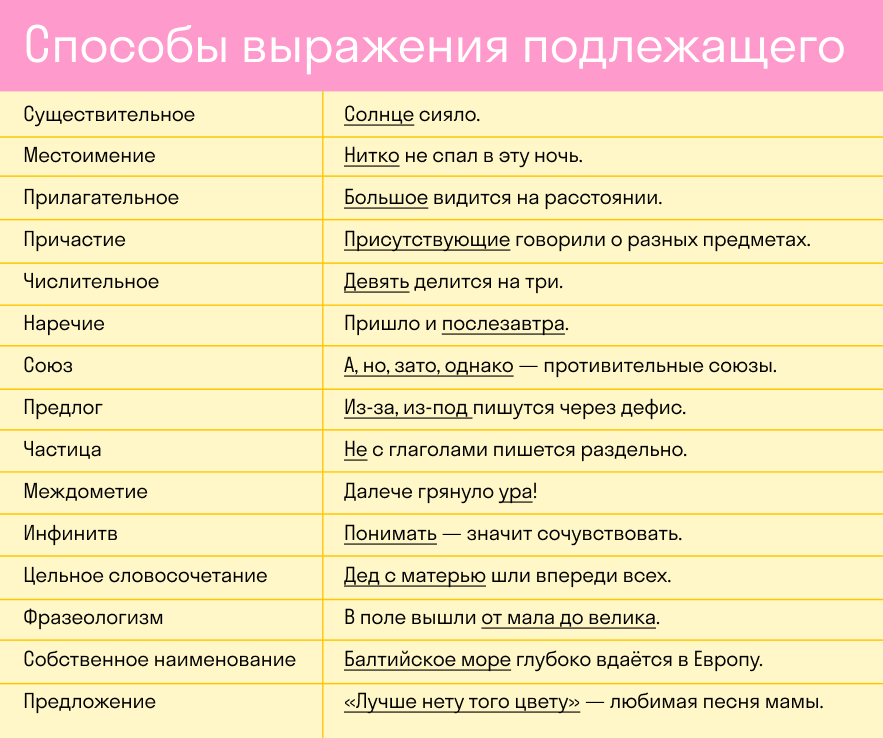

Подлежащее — это главный член предложения, который отвечает на вопросы: «кто?», «что?».

Подлежащее называет субъект, который производит действие, испытывает какое-либо состояние, обладает определенным признаком. Подлежащее подчеркивается одной чертой.

Выделим предлежащее в предложениях:

Главный член предложения: сказуемое

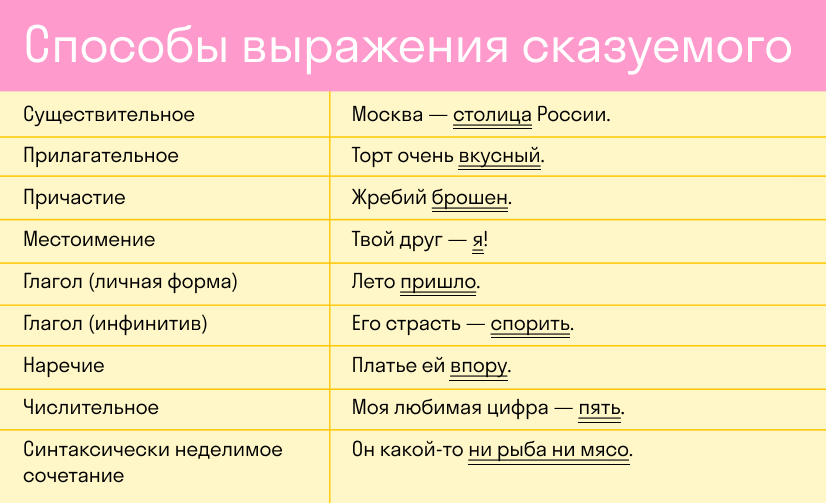

Сказуемое — это главный член предложения, который отвечает на один из вопросов: «что делает?», «что делается?», «каков?», «кто он?», «что такое?».

Сказуемое связано с подлежащим и называет его действие, состояние или признак. От подлежащего к сказуемому можно задать вопрос, как и наоборот. Сказуемое подчеркивается двумя чертами.

Выделим сказуемое в предложениях:

Сказуемое может быть выражено любой самостоятельной частью речи, кроме деепричастия.

На рисунке изображены примеры предложений с разными частями речи в роли сказуемого.

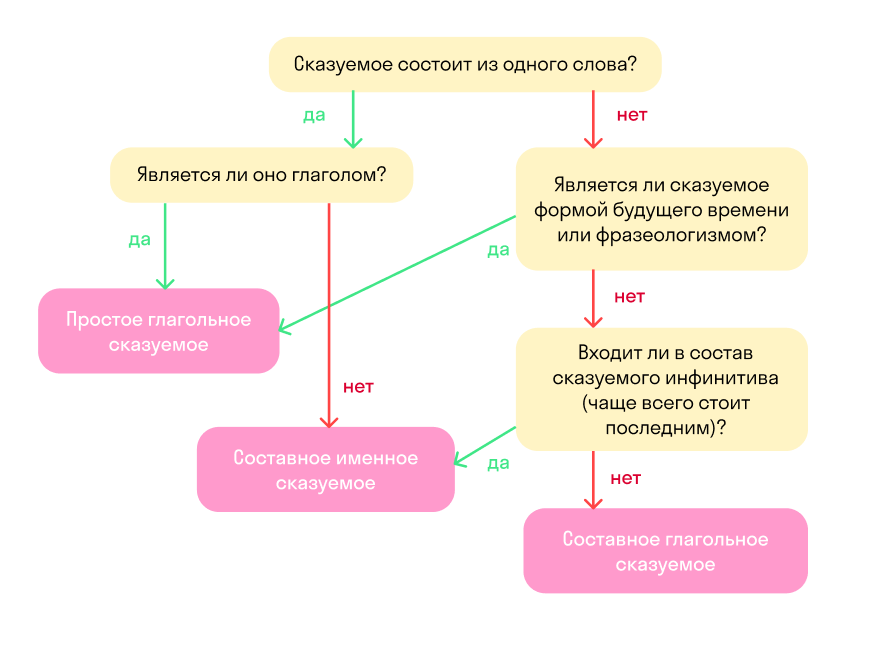

Сказуемые делятся по типам на простые и составные. А составные сказуемые делятся на глагольные и именные.

Простое глагольное сказуемое состоит из одного глагола в любой форме, который выполняет и грамматическую, и смысловую функции.

Составное глагольное сказуемое состоит из вспомогательного глагола с фазовым (начать, продолжить) или модальным (хотеть, мочь) значением или краткого прилагательного с модальным значением (должен, рад) + смысловой глагол.

Составное именное сказуемое состоит из глагола-связки (быть, есть) и именной части. Именная же часть может быть выражена существительным, прилагательным, числительным, инфинитивом глагола, синтаксически неделимым сочетанием и даже наречием.

Простое глагольное сказуемое

Они работают стоя.

Он боится темноты.

Составное глагольное сказуемое

Они продолжают работать стоя.

Он стал бояться темноты недавно.

Составное именное сказуемое

Они стали ночными рабочими.

Он так и остался трусом.

Второстепенные члены предложения

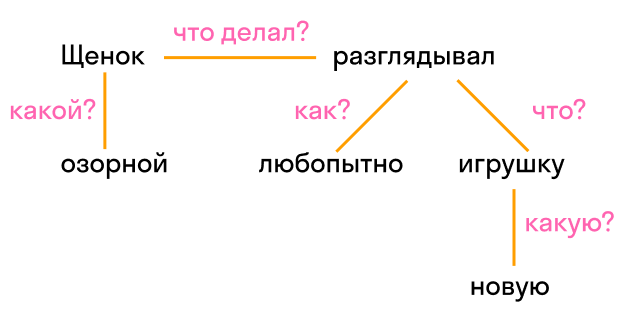

Второстепенные члены предложения — это слова, которые поясняют сказуемое, подлежащее или один из второстепенных членов.

Озорной щенок любопытно разглядывал новую игрушку.

Подлежащее — щенок, сказуемое — разглядывал.

Второстепенные члены предложения: озорной, любопытно, новую, игрушку.

Как относятся друг к другу члены предложения схематически:

У каждого второстепенного члена есть слово, от которого оно зависит. При этом подлежащее и сказуемое не зависят от других слов, поэтому их называют основой предложения.

Второстепенные члены предложения делятся на определения, дополнения и обстоятельства. В таблице отразили, от чего они зависят и как поясняют другие члены предложения.

Я отдал кислую и горькую конфету.

У стены стояла не большая, а маленькая тумбочка.

Кого? Чего? Кому? Чему? Кого? Что? Кем? Чем? О ком? О чем? (Вопросы косвенных падежей)

Дедушка починил лук и стрелы.

На холсте художник отразил небо и океан.

Как? Где? Куда? Откуда? Когда? Зачем? Почему?

Зимой и осенью нужно надевать более теплые вещи.

Дорога идет то направо, то налево.

К какой части речи относится слово КАК?

Есть наречие КАК, союз КАК и частица КАК.

Наречий КАК два: вопросительное и относительное.

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ наречие КАК служит для создания вопроса:

● Как дела?

● Как ты это сделал?

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ наречие КАК присоединяет придаточное предложение к главному в составе СПП, то есть является СОЮЗНЫМ СЛОВОМ – так его и другие относительные наречия называют потому, что в предложениях они выполняют две функции:

● присоединяют придаточное предложение к главному (то есть выполняют ту же функцию, что и подчинительные союзы);

● являются членами предложения (главными и второстепенными), как и полагается самостоятельным частям речи:

– Я знаю, как обстоят твои дела.

– Я догадываюсь, как ты это сделал.

Союзное слово КАК в обоих предложениях является обстоятельством образа действия.

Союз КАК многозначный – в разных предложениях, в основном СПП, он выступает как сравнительный, присоединительный, причинный, временной, условный, выделительно-ограничительный, изъяснительный. Вот некоторые примеры:

● Я сидел как на иголках. (Сравнительный = словно, точно, будто, как будто);

● Значит Вы обо мне думали, как сюда ехали. (Временной = когда);

● из «Капитанской дочки» Пушкина: Но как вино подавалось у нас только за обедом, – то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке. (Причинный = так как, потому что);

● из «Фрегата «Паллада»» Гончарова: Мы не заметили, как северный, гнавший нас до Мадеры ветер слился с пассатом. (Изъяснительный = что).

Частица КАК употребляется:

● для выражения удивления, негодования: Как, разве Вы не ознакомились с моим отчётом? «У меня этой книги нет». – «Как нет!»;

● в тех случаях, когда собеседник недослышал, недостаточно понял и переспрашивает – из «Горя от ума» Грибоедова: Загорецкий: Чацкий произвел всю эту кутерьму. – Графиня бабушка: Как, Чацкого? кто свёл в тюрьму?;

● для выражения внезапности, напряженности действия: А сук как обломится, и Ванька как шмякнется о землю! Хорошо, что невысоко забрался;

● в зачинах и вообще в начале стихов – из произведения «Песнь о вещем Олеге» Пушкина: Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам.

Проанализируйте примеры, сопоставьте их со своим предложением и самостоятельно определите, какой частью речи является в нём слово КАК.

Слово КАКОЙ не прилагательное, а вопросительное или относительное местоимение. Относительные местоимения тоже называют союзными словами. У вопросительного и относительного местоимения КАКОЙ те же функции, что и у вопросительного и относительного наречия КАК. Подробнее можете посмотреть в моём ответе на вопрос https://otvet.mail.ru/question/203290489 – там рассматривается одна из словоформ местоимения КАКОЙ.

.

В некоторых случаях слово «как» может быть разными частями речи. Какими именно? И как определить, что это за часть речи?

Для того чтобы определить какой частью речи является слово «как» нужно посмотреть на предложение в котором оно находится.

Примеры предложений в которых слово «как» восклицательная частица:

Пример такого предложения:

«Как сделать самолет из бумаги».

» Покажите, как сделать это самому»

Слово «как» в предложении может иметь несколько значений.

Во-первых, это местоименное наречие, которое может быть как вопросительным, так и относительным.

Пример первого случая: Как называется это явление? Как пользоваться этим справочником?

Пример второго случая: Мальчик написал, как он провел лето. Я узнал, как пройти к музею.

Во-вторых, слово «как» может выступать в качестве сравнительного союза.

Пример: Я такая же высокая как и мой папа. Сегодня тепло как летом.

В-третьих, слово «как» употребляется как усилительная частица, это касается восклицательных предложений.

Пример: Как ярко светит солнце!

А может быть слово «как» относительным местоименным наречием, выполняющим роль союзного слова в сложноподчиненном предложении.

Я спросил у старика, как мне добраться до переправы.

Озеро еще дремало, как дремали лодки у берега.

Слово «как» также является сравнительной частицей.

Каждый вздох как радости глоток.

Слово «как» действительно представляет интерес, потому что в зависимости от контекста может являться как союзом, так и наречием, а также частицей, междометием.

Обычно, определяя часть речи, задают к слову вопрос (что?-существительное, какой?-прилагательное и т.п.) Но это касается самостоятельных частей речи. А если, как в нашем случае, это служебная часть речи, то смотрим на роль слова в предложении:

Я услышал, как в дверь кто-то постучал.

4.Междометие передает эмоции,сильные чувства. Например: ого, эх, ух, ах.