Как понять что шов расходится на матке

Тонкий рубец на матке после кесарева сечения. Течение беременности.

Я решила рассказать вам, дорогие мои читатели, несколько историй из жизни, вернее, из моей врачебной практики.

Пару месяцев назад ко мне на прием пришла пациентка, которая специально прилетела из Петропавловска-Камчатского, чтобы лично познакомиться и проконсультироваться. У нее было два кесаревых сечения. Сейчас толщина миометрия в области рубца 5 мм, и имеется ниша в полости матки. Очень хочет родить третьего малыша. Она рассмешила меня до слез, рассказав о том, как принесла в свою женскую консультацию ответ на ее вопрос с сайта нашей клиники, где я пишу, что 5 мм – это норма, беременность вынашивается благополучно. В ж/к пациентке сказали, что она сошла с ума, что ей там уборщица ответила, а она поверила. Вот пациентка и приехала ко мне познакомиться. У нее, действительно, прекрасный рубец. Для уверенности я показала ей ультразвуковые фотографии точно такого же рубца у другой моей пациентки, которая не просто выносила беременность, но и благополучно родила через естественные родовые пути. Даже при исходной толщине рубца 1 – 2 мм вынашивание беременности проходит благополучно. Это не только мое личное мнение. Такой же тактики придерживаются все врачи в тех крупных медицинских центрах, в которых я работала многие годы (Центр планирования семьи и репродукции и Перинатальный медицинский центр в Москве).

После рассказа про «уборщицу», я поняла, что мои оптимистичные ответы на вопросы про рубцы, что все хорошо, можно спокойно вынашивать, а не прерывать беременность, далеко не всегда воспринимаются всерьез, поэтому подкреплю их двумя историями беременности и родов. Я работаю врачом акушером-гинекологом 20 лет и имею богатый личный опыт выполнения операций кесарева сечения и ведения родов через естественные родовые пути у пациенток с рубцом на матке, имею высшую врачебную квалификационную категорию. Понимаете ли, легче всего запретить пациентке беременеть или, еще хуже, заставить прервать беременность из-за якобы тонкого рубца – никто даже не узнает, мог ли этот ребенок родиться. Не стоит забывать и о возможности получить тяжелые осложнения после такого вмешательства. Но, к счастью, есть совсем другой уровень врачебного опыта и врачебной ответственности, когда такие беременности сохраняются. Исходы всегда – благополучные.

Некоторое время назад в клинику позвонила пациентка, попросила меня к телефону. Я благодарю Бога за то, что она позвонила тогда, когда я была на работе. Зовут пациентку Ольга. Она сообщила мне о том, что лежит в Перинатальном Центре своей области, ее смотрел главный врач Перинатального центра, главный акушер-гинеколог области, ведущий специалист УЗИ, и ее прямо сейчас подают в операционную. У нее рубец на матке после двух операций кесарева сечения, сейчас 25 – 26 недель. А оперировать собрались потому, что на УЗИ нашли истончение рубца до 1 мм на протяжении 9 мм. Теперь нужна прямая речь:

— Сколько, сколько? – переспрашиваю я – 9 см?

— У Вас болит что-нибудь?

— Ребенок сколько весит?

— Пишите отказ от операции. С таким рубцом у нас в Москве Вы бы вообще дома находились. Вы понимаете, что ребенок родится живым, но в дальнейшем будет тяжелейшим инвалидом из-за глубокой недоношенности, либо не выдержит выхаживания и погибнет? Выписывайтесь домой и приезжайте к нам, мы сами посмотрим рубец. Оперировать нужно только при появлении стойкого, нарастающего болевого синдрома.

— Все крутят пальцем у виска, говорят, что я нетранспортабельна, что если дохожу до 28 недель – мое счастье, а так, могу пойти в туалет и там умереть, а дети сиротами останутся.

— Не переживайте! Такого точно не случится. Вы доносите беременность до 39 – 40 недель.

Написала Ольга отказ. Я дала ей номер своего мобильного телефона. Мы постоянно поддерживали связь до родов. Первые 2 недели ее еще сильно запугивали, затем пугать перестали. Там же в 32 недели истончения уже не нашли. И выписали домой. А в 39 недель сделали плановое кесарево сечение, и у Ольги родился чудесный здоровый мальчик массой 3200 г. Вот такое Счастье! Врач, который оперировал, сказал, что с таким рубцом – милости прошу еще раз. Вот Вам и тонкий рубец! К принятию решения о досрочном родоразрешении из-за тонкого рубца нужно относиться крайне взвешанно, опираясь на реальные жалобы и клинические проявления, а не на теоретически возможные проблемы.

А вот и другая история беременности и родов. Это уже происходило в Москве.

Пациентка Лена пришла ко мне на прием после обследования в известном исследовательском институте, где в протоколе УЗИ указано, что тело матки деформировано нишей со стороны наружного контура в области рубца после кесарева сечения, толщина миометрия на отдельных участках 1 мм, частично миометрий не определяется. В институте дано заключение следующего содержания. Диагноз: Беременность 10 недель. Несостоятельность рубца на матке после кесарева сечения в 2010 году. Рекомендации: Учитывая данные УЗИ о несостоятельности рубца на матке после кесарева сечения в 2010 году, консультирована с профессором N, пациентке рекомендовано оперативное лечение в условиях института (пластика несостоятельного рубца), после прерывания беременности по месту жительства. О пациентке доложено районному акушеру-гинекологу.

Мы посмотрели рубец на УЗИ. Он тонкий (по нашим данным 2 мм), низкорасположенный. Тем не менее, по моему опыту, все пациентки с подобными рубцами благополучно вынашивали беременность. Так было и в данном случае. У пациентки даже ни разу не было угрозы прерывания беременности, что могло бы стать поводом для госпитализации. Первое время запуганная Лена все же боялась разрыва, я ее убеждала в надежности матки, как могла. Только с увеличением срока беременности Лена успокоилась. К концу беременности мы с ней уже шутили, что вот еще родим через естественные родовые пути с таким рубцом. Рожать сами мы, конечно, не стали, т.к. рубец все же тонкий. Но оперировались в плановом порядке на 40-ой неделе, 6 июня 2014 года родилась замечательная здоровая девочка массой 3100 г. И вот оно, еще одно, безграничное Счастье!

Я могла бы продолжить описывать подобные истории, так как они совсем не единичные.

Осложнения после родов

После родов женщине часто кажется, что все волнения и тревоги позади. Но, увы, иногда первые, самые счастливые дни или недели совместной жизни матери и младенца могут быть омрачены разнообразными осложнениями. В каких же случаях послеродовые изменения являются нормальными, а когда стоит обратиться к врачу?

Какие осложнения могут возникнуть после родов

К врачу-гинекологу нужно обратиться в следующих случаях:

Записаться на прием

Увеличение количества выделений

Если количество выделений резко увеличилось, появились обильные кровяные выделения после того, как их количество уже стало уменьшаться, либо необильные кровянистые выделения долго не прекращаются, появились большие сгустки крови. Обращаться при появлении кровотечения нужно к врачу акушеру-гинекологу, желательно в тот роддом, где принимали роды. Если кровотечение очень обильное (требуется несколько прокладок в течение часа), не нужно идти в стационар самой, необходимо вызвать «скорую помощь».

Задержка части плаценты в полости матки

Самой частой причиной поздних послеродовых кровотечений (то есть тех, которые возникли позже, чем через 2 часа после родов) является задержка части плаценты в полости матки. Диагноз в этом случае подтверждается при ультразвуковом исследовании. Для удаления остатков плаценты проводится выскабливание стенок матки под общей внутривенной анестезией с обязательной последующей антибактериальной терапией для профилактики инфекционных осложнений.

Записаться на прием

Изменения в системе свертывания крови

В редких случаях, причинами кровотечения могут быть изменения в системе свертывания крови наследственного или приобретенного характера, заболевания крови. В этих случаях требуется сложная медикаментозная терапия.

Записаться на прием

Нарушение сокращения мышц матки

Возможно развитие кровотечений, связанных с нарушением сокращения мышц матки. Это так называемое гипотоническое кровотечение. В последовом периоде гипотоническое состояние матки может вызываться ее перерастяжением всвязи с многоводней, многоплодием, крупным плодом, недоразвитием матки. Понижение сократительной способности матки вызывают и изменения в самой ее стенке (миомы, последствия воспалительных процессов, частые аборты). Эти кровотечения чаще всего возникают в первые часы после родов и требуют активного лечения медикаментозными средствами, а в тяжелых случаях и оперативного вмешательства.

Резкое неожиданное прекращение кровянистых выделений также должно насторожить женщину и требует срочного обращения к врачу. В этом случае может нарушаться отток крови из матки, то есть лохии скапливаются в полости и развивается так называемая лохиометра. Кровяные сгустки являются хорошей питательной средой для бактерий, поэтому если лохиометру вовремя не лечить, в полость матки проникают бактерии и развивается эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки. После операции кесарева сечения лохиометра возникает чаще, чем после родов через естественные родовые пути. Лечение заключается в назначении средств, сокращающих матку, с одновременным применением спазмолитиков для расслабления шейки матки и восстановления оттока лохий. В некоторых случаях приходится прибегать к вакуумаспирации содержимого матки под общим внутривенным обезболиванием и обязательной последующей антибактериальной терапией.

Записаться на прием

Воспалительный процесс во влагалище или в матке

Записаться на прием

Кандидоз влагалища (молочница)

Появление творожистых выделений, зуда, жжения в области половых органов, покраснения свидетельствует о развитии кандидоза влагалища (молочницы). Риск этого осложнения повышается при приеме антибиотиков. Диагностика основывается на обнаружении в мазке на флору большого количества дрожжеподобных грибов. Для лечения применяют местные препараты в виде вагинальных свечей или таблеток.

Записаться на прием

Послеродовой эндометрит

Гноевидные выделения, боли внизу живота, повышение температуры тела. Эти симптомы могут указывать на развитие серьезного осложнения – послеродового эндометрита (воспаления внутренней слизистой оболочки матки). Чаще всего эндометрит встречается у пациенток после кесарева сечения, ручного обследования послеродовой матки, ручного отделения плаценты и выделения последа (если самостоятельное отделение последа затруднено в связи с нарушением сократительной функции матки), при длительном безводном промежутке (больше 12 часов от моента излития околоплодных вод до рождения малыша), у женщин, поступивших на роды с воспалительными заболеваниями половых путей (например, на фоне инфекций, передаваемых половым путем), у пациенток с большим количеством абортов в прошлом. Классическая форма эндометрита возникает на 1-5 сутки. Температура тела повышается до 38-39 градусов, сердцебиение учащается до 80-100 ударов в минуту. Отмечают угнетение общего состояния, озноб, сухость и гиперемию кожных покровов, болезненность тела матки, гнойные с запахом выделения. Стертая форма возникает на 5-7 сутки, развивается вяло. Температура не превышает 38 градусов, нет озноба. Эндометрит после кесаревасечения всегда протекает в тяжелой форме.

В постановке диагноза врачу помогает ультразвуковое исследование матки и общий анализ крови, в котором выявляются признаки воспаления. Лечение эндометрита необходимо начинать как можно раньше. Проводят его в стационаре. Назначают постельный режим, при остром эндометрите холод на низ живота. Послеродовый эндомерит обязательно лечится антибиотиками, вместе с ними применяют средства, сокращающие матку. В настоящее время во многих клиниках и роддомах проводится промывание полости матки охлажденными растворами антисептиков. В тяжелых случаях обязательно проводится внутривенное вливание солевых растворов для улучшения кровообращения, снятия симптомов интоксикации.

При несвоевременном лечении очень велика опасность распространения воспалительного процесса на всю матку, малый таз, развитием сепсиса (появление в крови инфекционных агентов), вплоть до гибели пациентки.

Записаться на прием

Лактостаз и мастит

В послеродовом периоде возможно появление болей в молочных железах, чувство распирания, повышение температуры тела. При появлении этих симптомов обязательно нужно обратиться к врачу – акушеру-гинекологу в женской консультации или к хирургу.

Возможные причины появления болей в молочных железах и сопутствующего им повышения температуры это лактостаз и мастит.

Лактостаз (застой молока в железе), обусловлен закупоркой выводящих протоков. Чаще всего подобное состояние развивается при неправильном прикладывании малыша к груди, нарушении режима кормлений. Лактостазом чаще страдают первородящие женщины. При застое молока молочная железа увеличивается в объеме, определяются ее плотные увеличенные дольки. Температура тела может повышаться до 38–40 градусов. Отсутствуют покраснение кожи и отечность ткани железы, которые обычно появляются при воспалении. После сцеживания молочной железы при лактостазе боли исчезают, определяются небольшого размера безболезненные дольки с четкими контурами, температура тела снижается. Если лактостаз не устранен в течение 3–4 дней, возникает мастит (воспаление молочной железы), так как при застое молока количество микробных клеток в молочных протоках резко увеличивается, молоко является хорошей питательной средой для различных бактерий, что способствует быстрому прогрессированию воспаления. При развитии мастита температура тела постоянно остается высокой, сопровождается ознобом. Появляются симптомы интоксикации (общая слабость, разбитость, головная боль). Пациентку беспокоит сначала чувство тяжести, а затем боль в молочной железе, что сопровождается застоем молока. Молочная железа увеличивается в объеме, на коже отмечаются участки покраснения. Сцеживание молока болезненное и не приносит облегчения, после сцеживания остаются плотный болезненный участки, сохраняется высокая температура тела. В тяжелых случаях в молоке могут определяться примеси гноя.

Для устранения лактостаза применяют сцеживание, местные противовоспалительные мази, физиотерапевтическое лечение. Мастит лечится при помощи антибиотиков. В некоторых случаях требуется подавление лактации и хирургическое лечение.

Записаться на прием

Послеродовой пиелонефрит

Повышение температуры тела, боли в спине или боку, болезненное мочеиспускание. Эти симптомы могут свидетельствовать о развитии послеродового пиелонефрита, то есть воспаления почек. Критическими периодами для развития послеродового пиелонефрита врачи считают 4-6 и 12-14 сутки послеродового периода. Развитие заболевания связано с попаданием инфекции в мочевыводящие пути из половых путей. Чаще всего заболевание развивается у родильниц, в моче которых во время беременности обнаруживали небольшое количество бактерий. В постановке диагноза врачу помогают ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря и анализ мочи.

Лечение пиелонефрита обязательно проводится антибиотиками.

Записаться на прием

Венозный тромбоз

Боли в ногах, отечность, появление покраснения на ногах по ходу вены, усиление болей при ходьбе – являются симптомами серьезной патологии – венозного тромбоза (образования сгустков крови в венах) и требуют срочного обращения к врачу хирургу или флебологу. Самыми опасными периодами для возникновения тромбозов считают 5-6 сутки после родов или операции кесарева сечения, реже тромбозы возникают через 2-3 недели после родов. Причинами тромбозов являются изменения в свертывающей системе крови, возникающие во время беременности и после родов. Физиологически, в послеродовом периоде происходит активация свертывающей системы. Поскольку организм старается прекратить кровотечение. В то же время тонус сосудов малого таза и нижних конечностей снижен, вены еще не успели приспособиться к работе в новых условиях. Эти условия и запускают механизмы образования тромбов. Немаловажную роль в развитии послеродовых венозных тромбозов играет и гормональный фон, резко меняющийся после окончания беременности.

Особенно велик риск развития венозных тромбозов у женщин с различными патологиями системы свертывания крови, которые выявляются еще до беременности или во время вынашивания малыша. Высока вероятность тромбоэмболических осложнений и при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы, избыточной массы тела. Повышается риск тромбоза и у женщин в возрастной группе после 40 лет, при наличии варикозной болезни нижних конечностей. Увеличивается риск тромбообразования у женщин, перенесших операцию кесарева сечения. В постановке диагноза врачу помогает ультразвуковое исследование вен, с допплерографией, то есть оценкой кровотока в сосудах. Для лечения венозных тромбозов применяют медикаментозные средства, ношение компрессионного трикотажа.

Записаться на прием

Неприятные ощущения в области послеоперационных швов

Могут беспокоить неприятные ощущения в области послеоперационных швов после кесарева сечения или в области швов на промежности. В норме после ушивания разрывов влагалища могут быть небольшие болевые ощущения 1-2 дня, но они быстро проходят. Боли в области послеоперационной раны после кесарева сечения могут беспокоить в течение 2 недель, постепенно уменьшаясь. Ощущение тяжести, распирания, боли в области послеоперационной раны может говорить о накоплении гематомы (крови) в области швов. Обычно это бывает в первые трое суток после родов и требует хирургического лечения – удаления скопившейся крови. Боль, жжение, кровоточивость швов, появление выделений с неприятным запахом, отечности в области наложенных швов, повышение температуры тела свидетельствует о присоединении инфекции и нагноении швов. В этих случаях также следует обратиться к врачу для обработки раны и решения вопроса о дальнейшем методе лечения.

Записаться на прием

Недержание мочи, кала, выпадение матки

Записаться на прием

Геморрой

В любом случае, при возникновении каких-либо симптомов, причиняющих беспокойство, желательно обратиться к врачу, ведь любое осложнение лучше предупредить или лечить в самой начальной стадии.

Непроникающий разрыв матки по рубцу после кесарева сечения и расползание/аневризма рубца на матке во второй половине беременности и в родах

1) ФГБОУ ВО «Российский научно-исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия;

2) Клинический госпиталь MD GROUP АО «МД ПРОЕКТ 2000», Москва, Россия

Цель. Дать научное обоснование разделению понятий «неполный разрыв оперированной матки» и «расползание/аневризма рубца на матке во время беременности и родов». Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 112 историй родов с разрывом матки по рубцу после кесарева сечения, 44 историй родов пациенток с расползанием/аневризмой рубца на матке после кесарева сечения, миомэктомии. Роды произошли в родовспомогательных учреждениях Департамента здравоохранения г. Москвы, Клиническом госпитале MD Group с 1999 по 2018 гг. Результаты. Из 112 пациенток с разрывом матки по рубцу после кесарева сечения путем повторной операции родоразрешены 62, самопроизвольные роды были у 50. Из 62 пациенток при абдоминальном родоразрешении симптомы угрозы разрыва матки были у 53, начавшегося разрыва матки – у 48. Из 50 пациенток после самопроизвольных родов у 49 разрыв был выявлен в раннем послеродовом периоде. Из 112 детей мертвыми родились 5, в тяжелой асфиксии – 3, в асфиксии средней тяжести – 6. Общая кровопотеря у 29 пациенток была более 1000 мл. Расползание/аневризма рубца на матке имеет характерные признаки: пациентки жалоб не предъявляют, при УЗИ отмечается истончение нижнего маточного сегмента

Разрывы матки (РМ) остаются серьезной проблемой для акушеров всех стран, так как они небезопасны и для матери, и для ребенка. В России (по данным Минздрава Российской Федерации) в 2015 г. в связи с РМ умерли 4 женщины, в 2016 г. – 2, в 2017 г. – 0, в 2018 г. – 4, в 2019 г. – 5. Перинатальные исходы на основании анализа 281 истории родов с РМ в различных родовспомогательных учреждениях Департамента здравоохранения г. Москвы за 20 лет (1999–2018 гг.) были следующими: анте- и интранатально погибли 14,9% плодов, в тяжелой асфиксии родились 13,2% детей [1, 2].

Возможные тяжелые последствия для матери и плода при РМ рассматриваются как весьма неблагоприятный показатель работы учреждения. В связи с последним обстоятельством некоторые врачи вместо диагноза «неполный разрыв матки по рубцу» трактуют ситуацию как «расползание рубца». Подобная неточность в определении приводит, с одной стороны, к несвоевременной диагностике неполного, а иногда и начальных признаков полного РМ, с другой – к недоучету этого тяжелого осложнения.

Как в нашей стране, так и за рубежом к неполным (непроникающим) РМ относят разрывы без нарушения целостности брюшины пузырно-маточной складки и/или листков широкой связки. Полные (проникающие) РМ подразумевают разрыв брюшины, в том числе и висцеральной, с попаданием в брюшную полость крови, околоплодных вод, а иногда частей или всего плода.

Всеми исследователями указывается на то, что совершившийся полный РМ диагностируется без труда, так как он сопровождается болевым и геморрагическим шоком, тяжелой асфиксией или гибелью плода.

Обнаружение РМ на стадии свершения его свидетельствует о несвоевременной диагностике угрозы и начала «катастрофы» [1, 2].

В последнее десятилетие за рубежом появилось значительное количество работ по описанию расползания (расхождения) рубца на матке после кесарева сечения – uterine scar dehiscence [3–6]. По мнению авторов, подобное состояние обнаруживается, как правило, в процессе повторного кесарева сечения и является «находкой». Иногда при расползании рубца формируются так называемые «маточные окна», которые позволяют видеть части плода. Подчеркиваются отсутствие жалоб у этих пациенток и удовлетворительное состояние плода по данным кардиотокографии. В руководстве Williams Obstetrics (2018) отмечено, что отличительной чертой расползания рубца на матке является целостность висцеральной брюшины.

Мы в своей работе также нередко встречали и встречаем состояния, когда во время повторного кесарева сечения обнаруживается выбухание в области рубца, покрытое брюшиной, мышечная ткань отсутствует либо просматривается по краям. Висцеральная брюшина не нарушена. Для подобных состояний мы в своей практике сначала использовали термин «грыжа», что никак не соответствует сути происходящего, а затем выбрали другое название «аневризма» – по аналогии с локальным расширением сосудов.

Есть основание полагать, что некоторые акушеры в нашей стране неполные РМ относят в отчетных документах к расползанию рубца на матке.

Ввиду недостаточного освещения в отечественной литературе дифференциального диагноза между неполным РМ и расползанием/аневризмой рубца на матке после кесарева сечения нами была определена следующая цель работы: в соответствии с подготовленными рекомендациями Минздрава Российской Федерации дать научное обоснование разделению понятий «неполный разрыв оперированной матки» и «расползание /аневризма рубца во время беременности и родов».

Материалы и методы

Материалом для ретроспективного анализа послужили 112 историй родов с РМ по рубцу после кесарева сечения. У всех обследованных РМ подтвержден при повторном кесаревом сечении или чревосечении в раннем послеродовом периоде. Роды произошли в родовспомогательных учреждениях Департамента здравоохранения г. Москвы, Клиническом госпитале MD Group с 1999 по 2018 гг.

С расползанием/аневризмой рубца на матке после кесарева сечения изучены истории родов 43 пациенток, родоразрешение которых осуществлялось в ГБУЗ ДЗМ «Центр планирования семьи и репродукции» и Клиническом госпитале MD Group. Критерием включения являлось подтверждение наличия аневризмы с неповрежденной висцеральной брюшиной при повторном кесаревом сечении. К критериям исключения отнесены: врастание плаценты и предлежание плаценты к стенке аневризмы без врастания. У одной пациентки было обнаружено расползание рубца после миомэктомии.

Рубец на матке после операции кесарева сечения: современные представления и тактика ведения беременности и родов

На протяжении последних лет частота операций кесарева сечения (КС) неустанно растет. Это обусловлено в основном расширением круга показаний к проведению операции — как в интересах матери, так и в интересах плода. Еще в начале XX века врачи следовали правилу: «Однажды кесарево сечение — всегда кесарево сечение». Подобная позиция иногда встречается и сегодня, в ее основе лежат два момента: во-первых, процесс родов с риском разрыва матки представляет собой опасность как для матери, так и для плода, и, во-вторых, плановая операция кесарева сечения в большинстве случаев рассматривается как фактически безопасная операция (хотя нельзя не сделать оговорку о том, что эта безопасность тоже весьма условна).

Вместе с тем многие практикующие врачи не исключают возможности ведения родов у беременной с рубцом на матке через естественные родовые пути. Целесообразность такой тактики широко обсуждается, но до сих пор так и не выработалось общее понимание многих ее аспектов и не были введены единые критерии для ее применения. Факт наличия рубца на матке обозначается на всех этапах — от планирования беременности до послеродового периода. Подобная настороженность вызвана возможными осложнениями, самым грозным из которых является разрыв матки по рубцу. Задачей акушера в такой ситуации является объективная оценка состояния беременной, принятие решения об оптимальном сроке родоразрешения и тактике ведения родов.

Для оценки общей картины в первую очередь интересны данные о предшествующих беременностях: их течение, срок родоразрешения, наличие осложнений, непосредственные показания к оперативному вмешательству. Также учитывается настрой женщины и ее желание или нежелание рожать самостоятельно. Важна давность беременности, закончившейся операцией кесарева сечения, поскольку «возраст» рубца коррелирует со степенью его состоятельности: для формирования зрелой соединительной ткани рубца необходимо от 8 до 12 месяцев, а восстановление морфофункциональной полноценности миометрия происходит через 1–2 года. Наиболее благоприятным промежутком времени от операции до следующих родов считается промежуток от 2 до 5 лет.

Чаще всего роды через естественные родовые пути проходят успешно, если предшествующая операция была выполнена по тазовому предлежанию плода (частота КС при тазовом предлежании составляет от 60–70 до 90 %). Факторы, позволяющие рассматривать возможность естественных родов у беременной с рубцом на матке, включают в себя прошлые операции КС по анатомическому несоответствию и случаи, когда роды происходят у повторнородящей женщины, уже имеющей естественные роды в анамнезе. Определенное внимание отводится технике выполнения прошлой операции — наиболее часто КС выполняется путем разреза в нижнем сегменте матки (НСМ), поскольку при доношенном сроке беременности он полностью развернут и является наиболее тонким местом стенки матки, при этом хорошо кровоснабжается, что создает благоприятные условия для формирования полноценного соединительнотканного рубца. Однако по-прежнему встречаются вертикальные разрезы (корпоральное кесарево сечение) или перевернутый Т-образный разрез. Последние два типа выполнения сечения матки более предрасполагают к молниеносному, так называемому «взрывному» разрыву матки. После поперечного сечения матки в нижнем сегменте чаще встречаются «тихие» неполные разрывы, которые в большинстве своем становятся случайной находкой (0,5–2 % случаев среди плановых операций).

При составлении плана родов важен срок родоразрешения — в его определении большую роль играет не только непосредственный срок беременности, но и биофизический профиль плода. Как правило, предпочтительнее роды на сроках 37–39 недель, а тенденция к перенашиванию беременности и вовсе недопустима в связи с тем, что растущий плод растягивает матку и чрезмерная нагрузка на рубец может привести к его расхождению.

Основным критерием при решении вопроса о сроке и порядке родоразрешения женщины с рубцом на матке является состоятельность имеющегося рубца. Несостоятельность рубца на матке в структуре показаний к повторному кесареву сечению составляет свыше 30 %. Существует несколько методов определения состоятельности рубца, однако единого мнения по их трактовке нет, также как и не найдено универсального и достоверного способа, позволяющего отследить динамику изменений рубца в течение беременности и определить его запас прочности. Каждый существующий метод исследования зачастую является малоинформативным при рассмотрении его результатов отдельно от других, при этом четкая корреляция между результатами различных диагностических методов отсутствует.

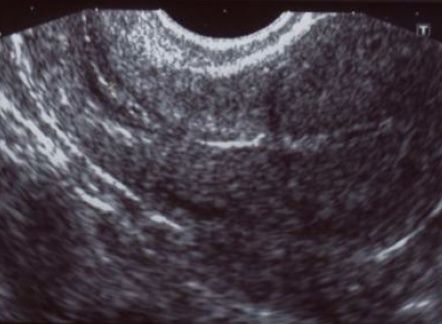

В течение беременности для оценки состояния рубца матки наиболее часто применяется ультразвуковое исследование, в ходе которого определяется эхоструктура и толщина рубца на всем протяжении, наличие кровотока в нем. К ультразвуковым маркерам несостоятельности рубца относят визуализацию дефекта миометрия в проекции рубца в виде «ниш» со стороны полости матки и обнаружение признаков некроза миометрия. Отсутствие кровотока в рубце служит неблагоприятным признаком в пользу несостоятельности рубца или его неполной состоятельности. По данным различных авторов, толщина рубца, при которой его можно назвать состоятельным, колеблется от 2 до 4–5 мм (при доношенном сроке), при этом учитывается равномерность его толщины на всем протяжении — то есть тонкий, но имеющий одинаковую на всем протяжении толщину рубец считается более надежным.

Рисунок 1 | Состоятельный рубец на матке

Рисунок 2 | Частично несостоятельный рубец. Определяются истончение миометрия и соединительнотканные включения в области рубца

Рисунок 3 | Несостоятельный рубец. Выявляется «ниша» в области рубца, миометрий не определяется

Оценка рубца может производиться посредством гистерографии с применением рентгеноконтрастных веществ. Исследование проводится как минимум через полгода после операции кесарева сечения, на 18–21 день менструального цикла. К признакам несостоятельности рубца при этом методе исследования относят смещение матки в сторону или вверх, фиксацию ее к передней брюшной стенке; уплощение, истончение или зазубренность передней стенки матки, дефекты наполнения полости матки, нишеобразные углубления в ней. Состояние рубца также можно оценить в ходе магнитно-резонансной томографии (МРТ) органов малого таза; этот метод обладает большими диагностическими возможностями, но в обычной клинической практике не имеет широкого применения.

При гистероскопическом исследовании визуализируется полость матки и место рубца (он может и не визуализироваться) или собственно рубец в виде плохо васкуляризированной соединительной ткани, расположенной среди мышечных волокон, или бессосудистого соединительнотканного рубца. Возможно взятие образца послеоперационного рубца с последующим гистологическим и иммуногистохимическим исследованием биоптата.

Необходимо отметить, что целесообразно оценивать состояние рубца в каждом триместре беременности, однако на решение о выборе тактики ведения родов непосредственно будут влиять данные последнего, наиболее близкого к моменту родов исследования.

По данным различных исследований и наблюдений, при наличии рубца на матке после операции кесарева сечения роды через естественные родовые пути возможны у 25–70 % женщин. При этом естественные роды не рекомендованы беременным с рубцом на матке, имеющим отягощенный соматический анамнез (сахарный диабет, бронхиальная астма, хронические заболевания почек и сердечно-сосудистой системы и т. д.) или осложнения текущей беременности (преэклампсия, плацентарная недостаточность и т. д.).

Дискутабельным остается вопрос о возможности применения утеротоников в родах. Никто не оспаривает необходимость пристального наблюдения за роженицей и особой осторожности при применении окситоцина или препаратов простагландинов, и в имеющихся в литературе случаях с описанием индукции родов и усиления родовой деятельности эти препараты не приводили к возникновению осложнений в родах.

Нет единой позиции относительно необходимости ручного обследования полости матки в раннем послеродовом периоде. Наряду с тем, что бессимптомный «тихий» разрыв полости матки (между делом — не всегда определяющийся в ходе ручного обследования) не требует лечения, риск внесения инфекции при выполнении этой манипуляции, равно как и риск превращения расхождения рубцовых тканей в большой разрыв, сохраняется. Наиболее щадящей здесь представляется концепция активного наблюдения за родильницей в раннем послеродовом периоде, оценка кровопотери и выполнение ручного обследования по общим показаниям.

В настоящее время активно разрабатываются различные методики, в том числе и интраоперационные, способствующие формированию максимально полноценного послеоперационного рубца на матке. Применяются препараты дополнительного гемостаза и активаторы пролиферации, также существуют исследования метода точечного введения 10 % раствора этанола в область шва, что снижает риск разрыва матки в последующих родах или уменьшает объем кровотечения при повторном кесаревом сечении. Рассматривалось применение медицинских клеев, однако они обладают общим недостатком, вызывая воспалительный процесс в тканях и, как следствие, формирование несостоятельного рубца и выраженного спаечного процесса в брюшной полости. Описано формирование полноценного соединительнотканного рубца при использовании гемостатической губки, в составе которой присутствовал коллаген.

Заслуживает отдельного внимания пластика рубца на матке (метропластика) — оперативный метод, реализующийся, как правило, посредством плановой лапароскопии. Операция включает в себя иссечение несостоятельного рубца и создание нового. При технически правильном выполнении операции, неосложненном течении послеоперационного периода с активно протекающими процессами неоваскуляризации и репарации в области рубца она позволяет улучшить репродуктивные исходы. Длительное время считалось, что иссечение старого рубца на матке, как на мышечном органе, трудоемко и неперспективно, поскольку рубец все равно имеет место быть. Тем не менее по результатам ряда исследований можно предполагать, что метропластика может стать одним из рутинных методов коррекции несостоятельных рубцов на матке не только после операций кесарева сечения, но и после миомэктомии.

В общем и целом, на сегодняшний день рубец на матке как таковой не является показанием к проведению повторной операции кесарева сечения. При этом каждый клинический случай требует отдельного рассмотрения и индивидуального подхода, а иногда — дополнительных исследований и постоянного наблюдения в течение всего периода беременности, родов и послеродового периода.