Как понять что шов загноился

Как понять что шов загноился

1. Что такое хирургические раневые инфекции и какова их классификация?

Хирургические раневые инфекции (ХРИ) развиваются в течение 30 дней после хирургического вмешательства, за исключением тех случаев, когда в ране остается инородное тело. В случае имплантации инородного материала, опасность раневой инфекции сохраняется в течение года.

В зависимости от глубины поражения тканей раневые инфекции делятся на три клинически значимые категории:

а) Поверхностные ХРИ.

б) Глубокие ХРИ (вовлекающие фасции и мышцы).

в) Полостные ХРИ (распространение инфекции на любые анатомические образования, затронутые хирургическими манипуляциями).

2. Каковы классические признаки поверхностной, глубокой и полостной хирургической раневой инфекции (ХРИ)?

Поверхностные и глубокие хирургические раневые инфекции (ХРИ):

• Calor (жар)

• Tumor (отечность)

• Rubor (покраснение)

• Dolor (боль)

На полостную хирургическую раневую инфекцию (ХРИ) указывают общие симптомы: лихорадка, кишечная непроходимость и/или шок. Для уточнения диагноза могут потребоваться дополнительные исследования.

3. Можно ли предвидеть дальнейшее развитие ХРИ на основании типа раны?

Да. Исходя из степени загрязнения, раны можно отнести к одной из четырех категорий: чистые, чистые-контаминированные, контаминированные и грязные инфицированные. Чистые раны — атравматичные раны без признаков воспаления, с полным соблюдением правил асептики и без вскрытия полых органов. Чистые-контаминированные раны идентичны предыдущим, за исключением того, что вскрывался полый орган.

Контаминированные раны причинены чистым предметом, при минимальном контакте с инфицированным материалом. Грязные инфицированные раны развиваются в результате травмы загрязненным предметом или при значительном попадании инфицированного материала в разрез. По литературным данным, частота нагноения для каждой категории ран составляет 2,1%; 3,3%; 6,4% и 7,1% соответственно.

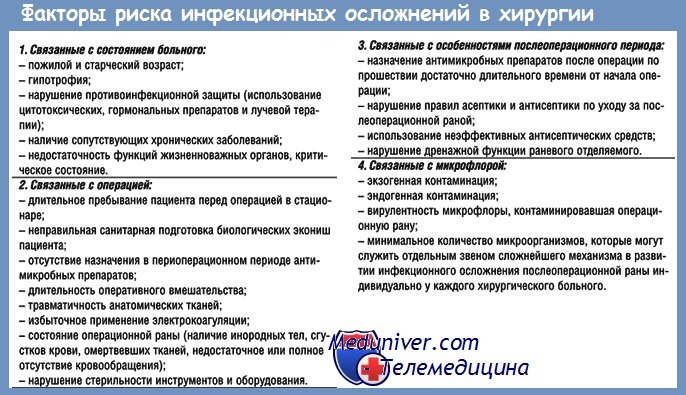

4. Какие другие факторы, кроме типа раны, позволяют прогнозировать развитие раневой инфекции?

Физическое состояние (но классификации Американского Общества Анестезиологов), результаты интраоперационных бактериальных посевов и продолжительность пребывания в стационаре до операции являются важными прогностическими факторами послеоперационных ХРИ. Важное значение имеет также адекватное регионарное кровоснабжение, что подтверждается низкой частотой нагноения ран в лицевой области.

5. Какие факторы может контролировать хирург для снижения частоты ХРИ?

Снизить частоту послеоперационной инфекции помогает сокращение продолжительности операции, облитерация мертвого пространства, тщательный гемостаз, максимальное уменьшение присутствия чужеродных материалов (включая лишние швы) и бережное обращение с тканями. Применение электрокоагуляции для гемостаза не повышает частоту раневых инфекций.

6. Снижает ли профилактическое назначение системных антибиотиков вероятность инфекции?

Применение антибиотиков при контаминированных и грязных инфицированных ранах абсолютно показано и является скорее лечением, чем профилактикой. При любых чистых контаминированных ранах рекомендуется назначение антибиотиков в качестве профилактики. Первоначально профилактическое лечение антибиотиками при чистых ранах проводилось только в случае имплантации синтетического материала. Общее мнение сводилось к тому, что любая польза от профилактического применения антибиотиков в чистой хирургии превышает потенциальный риск побочных эффектов от неправильного использования.

Однако, строго говоря, после любой операции в ране остается некоторое количество чужеродного материала (например, швы), и даже единственный шов может привести к нагноению за счет занесенных в рапу бактерий, которые сами по себе не вызовут инфекции. Кроме того, крупное проспективное рандомизированное исследование, посвященное профилактическому применению антибиотиков в чистой хирургии, показало очевидное значение профилактики для уменьшения количества ХРИ.

7. Когда нужно проводить антибактериальную профилактику?

Максимально положительный результат достигается при наличии терапевтической концентрации антибиотиков в тканях на момент контаминации. Следовательно, эффективность профилактики повышается, если антибиотики назначаются непосредственно перед хирургическим разрезом; более позднее профилактическое введение антибиотиков бессмысленно. Схемы многократного введения антибиотиков не имеют преимуществ перед однократной дозой. Беспорядочный выбор антибиотиков (не соответствующий больничным рекомендациям) может даже повысить частоту ХРИ.

8. Нужно ли проводить в операционной пульс-гидропрессивную обработку раны?

Да. Было проведено всестороннее исследование результатов пульс-гидропрессивной обработки раны при контаминации мягких тканей. При этом было продемонстрировано, что она в семь раз эффективнее снижает бактериальное загрязнение, чем промывание резиновой грушей. Эластические свойства мягких тканей способствуют удалению микрочастиц в промежутках между подачей жидкости. Оптимальное давление и частота импульсов должны составлять соответственно 4-5 кг на см2 и 800 импульсов в минуту.

9. Позволяют ли антибиотики и гидропрессивная обработка чаще закрывать грязные или контаминированные раны первичным натяжением?

Несмотря на эти эффективные методы терапии, решение о первичном закрытии раны для хирурга остается непростым, требует опыта и врачебной интуиции. Первичное закрытие рапы всегда предпочтительно, поскольку сокращает сроки заболеваемости и улучшает косметический результат. Однако при развитии инфекции последствия достаточно серьезны, и рапу необходимо снова раскрыть. Решение о первичном закрытии рапы принимается с учетом степени контаминации, количества некротической ткани или размеров оставленного мертвого пространства, адекватности кровоснабжения, эффективности дренажей, времени, прошедшего с момента повреждения и имплантации инородного материала.

В целом безопаснее оставить сомнительную рану открытой и предоставить ей возможность заживать вторичным натяжением или выполнить отсроченное закрытие рапы через 3-5 дней. Отсроченные швы являются тем компромиссом, который часто отличает опытного хирурга от восторженного дилетанта.

10. Обычная частота нагноения при типичных операциях.

Холецистэктомия 3%

Паховое грыжесечение 2%

Аппендэктомия 5%

Торакотомия 6%

Колэктомия 12%

11. Какие микроорганизмы чаще всего являются возбудителями раневой инфекции?

Поскольку стафилококк относится к наиболее распространенному на коже микроорганизму, он также чаще всего вызывает ХРИ. Однако ХРИ в ряде зон ассоциируются с другими микроорганизмами. Если была вскрыта кишка, возбудителями инфекции обычно являются представители семейства Enterobacteriaceae и анаэробы; при рассечении желчных путей и пищевода инфекционными возбудителями, помимо названных микробов, становятся энтерококки. Другие зоны, например мочевыводящие пути или влагалище, содержат такие микроорганизмы как стрептококки группы D, Pseudomonas и Proteus.

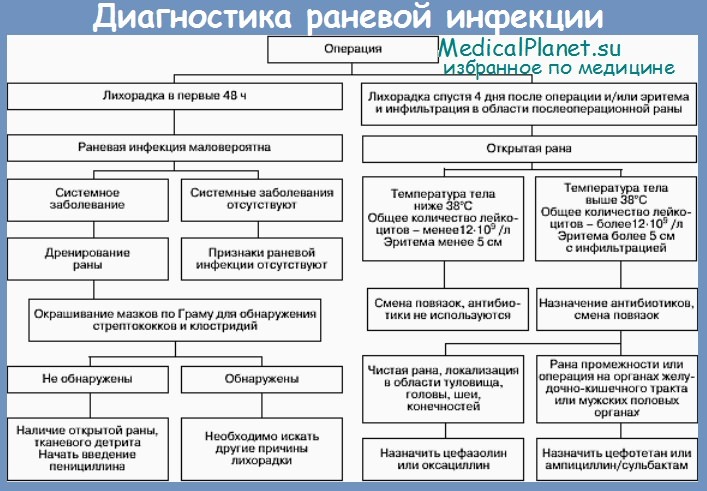

12. Как раневая инфекция связана с операцией по времени?

В типичных случаях раневая инфекция развивается на 5-7 день после операции; однако может развиться и молниеносная форма. Инфекции, вызванные клостридиями, развиваются при большом количестве нежизнеспособных тканей в закрытом пространстве и являются классическим примером молниеносной формы ХРИ.

13. Каковы первостепенные лечебные мероприятия при развитии ХРИ?

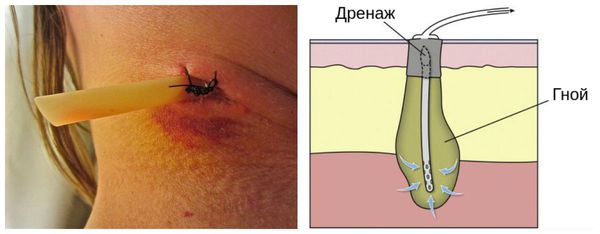

Первостепенное значение имеет дренирование раны. Дренаж ставится путем раскрытия раны или, в случае глубокой инфекции, под контролем компьютерной томографии (КТ) или ультразвукового исследования (УЗИ). Для лечения флегмоны и генерализованного сепсиса также применяется антибактериальная терапия.

14. Что может произойти, если не лечить поверхностную или глубокую ХРИ?

Местно состояние раны ухудшается, инфекция проникает в глубь тканей и продолжает распространяться. Если инфекция быстро прогрессирует, может развиться некротизирующий фасциит. В конечном итоге края рапы расходятся.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Что такое гнойная рана? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Богданова Сергея Геннадьевича, детского хирурга со стажем в 9 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Гнойная рана — это рана, в которой развивается инфекционный процесс, так как защитные силы организма не справляются с микробами, попавшими в неё. Иначе такую рану называют инфицированной. Она сопровождается симптомами воспаления: болью, покраснением, скоплением крови и лимфы в окружающих тканей, а также наличием гнойного отделяемого с неприятным запахом.

Те или иные повреждения человек получает практически ежедневно, однако риск инфицирования зависит от условий получения раны и от состояния иммунной системы человека. Например, при операционных ранах риски инфицирования крайне малы, так как человек получает их практически в стерильных условиях. Наиболее высокий риск занесения инфекции отмечается при ранах, полученных во время работы с землёй, строительства или при чрезвычайных происшествиях (авариях, падениях с высоты).

Важную роль в развитии инфекции в ране играют такие факторы как пол, возраст и наличие сопутствующей патологии (например, сахарного диабета):

Заведомо инфицированными считаются укушенные и хронические раны (существующие более трёх недель). Чаще всего встречаются укусы насекомых, но на первом месте по обращаемости за медицинской помощью стоят укусы кошек и собак.

Операционные раны считаются чистыми, однако при вскрытии абсцессов и ли фурункулов рана автоматически становится контаминированной, т. е. обсеменённой патогенными микроорганизмами.

Также развитию раневой инфекции способствуют:

Симптомы гнойной раны

Клиническая картина гнойной раны складывается из двух групп симптомов: общих и местных. Выраженность проявлений зависит от многих причин, таких как обширность и характер поражения, состояние защитных сил организма и свойств возбудителя инфекции.

К общим симптомам можно отнести : головную боль, слабость, вялость, быструю утомляемость, учащение пульса, озноб, увеличение температуры тела, потерю аппетита, повышенную возбудимость. Степень выраженности данной группы симптомов зависит от тяжести интоксикации.

К местным симптомам гнойной раны относятся :

Боль — неотъемлемый симптом любого ранения. Её интенсивность зависит от степени раздражения болевых рецепторов. Сильная боль способна вызвать паралич центральной нервной системы с последующим развитием шокового состояния. Поэтому вторым по важности компонентом оказания помощи (после кровотечения) является обезболивание пациента.

Патогенез гнойной раны

Процесс заживления раны делится на три этапа :

Развитие всех фаз заживления раны занимает в среднем от 8 до 12 месяцев.

Основой патогенеза гнойной раны является инфицирование повреждения. Его развитие зависит следующих факторов:

Классификация и стадии развития гнойной раны

Также раны делятся:

Непосредственно гнойные раны подразделяют на два типа:

Осложнения гнойной раны

Наиболее грозными осложнениями являются эндотоксикоз, инфекционно-токсический шок и сепсис.

Инфекционно-токсический шок — это острая недостаточность кровообращения, связанная с распространением инфекции в организме. Она является наиболее частой причиной летальности. Сопровождается резким уменьшением капиллярного кровотока, тяжёлыми метаболическими расстройствами, гипоксией и нарушением работы внутренних органов.

Основные симптомы инфекционно-токсического шока:

Сепсис — это генерализованная воспалительная реакция. Она возникает из-за неспособности организма поддерживать нормальную работу внутренних органов и систем. При этом начинают преобладать деструктивные эффекты медиаторов воспаления (интерлейкинов, цитокинов и туморнекротического фактора). Нарушаются процессы иммунного ответа: клетки иммунной системы начинают «атаковать» клетки собственного организма, в связи с чем формируются очаги системного воспаления, развивается моно- и полиорганная недостаточность.

В отличие от инфекционно-токсического шока, который развивается молниеносно, для сепсиса характерно более длительное течение. Клинически он характеризуется вариабельностью симптомов. Одними из его главных признаков является гипертермия: температура колеблется в пределах 39-40°C. К другим характерным симптомам относятся:

Нарушается работа желудочно-кишечного тракта, что проявляется отсутствием аппетита, рвотой и диареей. Постепенно развивается токсический гепатит, который проявляется нарушением обменных процессов в печени и задержкой выведения из организма продуктов распада. Со стороны органов мочевыделительной системы наблюдается снижение объёма мочи.

Диагностика гнойной раны

Диагноз инфицир ованной раны ставится на основании следующих клинических проявлений:

При появлении данных признаков необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Хроническую инфицированную рану необходимо отличить от язвы. В отличии от раны, язва является более глубоким дефектом кожных покровов, при котором происходит потеря ткани.

Лечение гнойной раны

Лечение инфицированной раны должно быть незамедлительным. Оно требует комплексного подхода, т. е. должно воздействовать как на рану, так и на организм в целом.

Для борьбы с возбудителем раневой инфекции применяют:

В первые сутки чаще всего назначают эмпирическую антибактериальную терапию (амоксициллин/клавулановая кислота, ципрофлоксацин). Затем терапия корректируется в зависимости от результатов бактериальных посевов, учитывая чувствительность выявленной инфекции к антибиотикам. Помимо антибактериальных препаратов пациентам назначают бактериофаги (вирусы, избирательно убивающие бактериальные клетки).

Также в случае гнойной раны может потребоваться комплексная детоксикация ор ганизма :

Симптоматическая терапия включает в себя купирование боли и коррекцию повреждённых органов и систем.

Существует несколько методов озонотерапии. К наиболее применяемым в лечении гнойных ран относят:

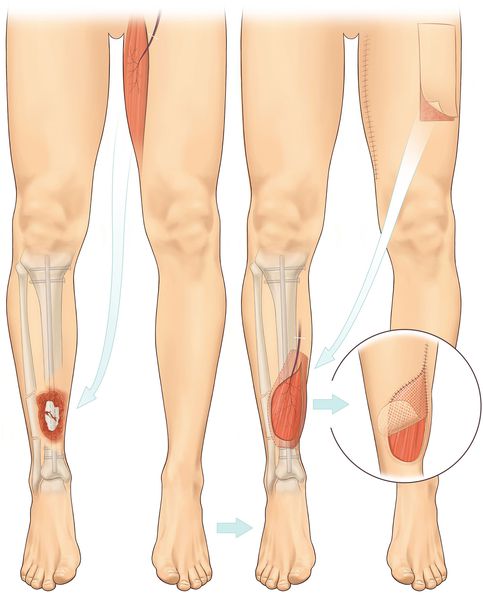

Кожно-пластические операции применяются:

Выбор метода кожной пластики осуществляется с учётом вида и локализации раны, индивидуальных особенностей пациента, состояния окружающей кожи и характера тканей.

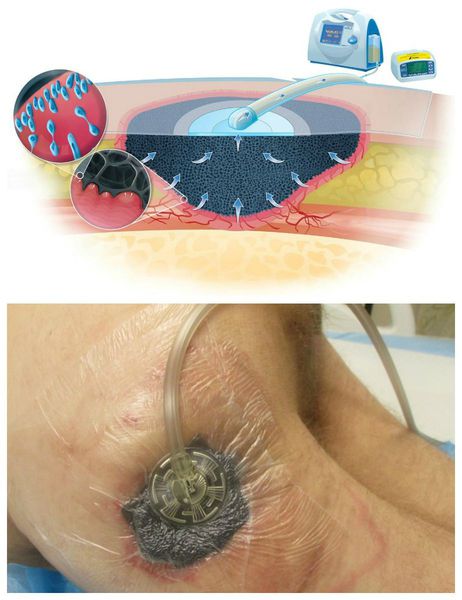

Вакуум-терапия проводится следующим образом:

Противопоказания к вакуум-терапии:

Прогноз. Профилактика

Для профилактики гнойных ран рекомендуется избегать травмоопасных ситуаций, близких контактов с животными, соблюдать технику безопасности во время строительных и садовых работ.

Первые симптомы нагноения ран: почему это опасно

Любая колотая, рубленная, рванная и резанная рана может осложниться процессом нагноения. Даже если вы порезали ножом палец на кухне, не стоит думать, что это пустяк, потому что недостаточно обработанная рана может загноиться. Первые симптомы нагноения ран следует знать каждому по той причине, что эту проблему в большинстве случаев приходиться решать исключительно хирургическим путем.

Особенно эта проблема актуальна для тех, кто перенес какую-либо операцию, и после реабилитации выписался домой. Если дома не осуществляется уход за послеоперационными швами так, как предписал врач, то, при попадании инфекции, может начаться нагноение. Вопреки общепринятому мнению пациентов, нагноения после операций начинаются не из-за условий во время операции, а именно по вине пациентов, которые безответственно подходят к назначениям врача, оказавшись в домашних условиях.

Во время операции принципиально соблюдение абсолютной стерильности, и этот принцип никогда не нарушается. Врачи медицинского центра Ейска «Сенситив» рекомендуют всегда полностью выполнять назначения, которые они делают, чтобы избежать подобных серьезных осложнений.

Как развивается процесс нагноения раны

Обычно нагноение начинается при инфицировании чистой раны, развивается отек вокруг раны, некроз тканей и появляются гнойные выделения. Если вокруг раны началось покраснение, которое сопровождается дергающей болью, усиливающейся по ночам, то это значит, что вы имеете дело с первым симптомом нагноения раны, и требуется принять срочные меры.

При осмотре раны видны омертвевшие ткани, выделение гноя. Ситуация опасна тем, что продукты распада всасываются организмом, и это приводит к нарастающей интоксикации организма. В результате появляются следующие симптомы:

Причины нагноения ран

Любая рана, маленькая или большая, считается инфицированной, потому что в нее в любом случае попадают бактерии. Однако, это далеко не всегда приводит к нагноению. Для того, чтобы развился этот деструктивный процесс тканей, требуются дополнительные условия:

Поэтому первые симптомы нагноения раны могут появиться даже после обычной занозы при условии, что ее частичка останется в ткани тела, и при этом на самом инородном теле будут патогенные микроорганизмы. К последним относятся те, которые ответственны за развитие гнойного процесса: стафилококки, стрептококки, кишечная палочка и подобные им микроорганизмы.

Помимо этого велик риск нагноения в том случае, когда у пациента в анамнезе сахарный диабет, сосудистые и соматические заболевания, лишний вес и пожилой возраст.

Характер раны также имеет значение для развития этого процесса. Так, колотая рана может загноиться по причине слишком узкого раневого канала из-за чего нет нормального оттока. В том случае, когда рана сопровождается размозжением окружающих тканей, нагноение происходит по причине слишком большого количества мертвых тканей в ране и обильного загрязнения. При этом быстрее и лучше заживают раны на голове и шее, а хуже всего – на стопах ног.

Лечение нагноений ран

Первые симптомы нагноения раны должны насторожить и заставить обратиться к врачу незамедлительно по той причине, что существует опасность серьезных осложнений, которые несут угрозу жизни. Самое тяжелое осложнение – сепсис, при развитии которого человек может умереть. Также могут начаться деструктивные процессы в лимфоузлах, сосудах и других органах.

Проще всего победить эту патологию на ранних стадиях. Для этого хирург проводит очищение раны, принимает меры к ограничению процесса воспаления. Проводится детоксикация и медикаментозное лечение процессов, начавшихся в результате активности патогенных микроорганизмов.

Местное лечение гнойных ран

Местное лечение – один из самых древних способов лечения гнойных ран. В настоящее время основным методом лечения гнойных ран, в т.ч. гнойных ран при сахарном диабете, является радикальная хирургическая обработка с последующим пластическим закрытием раневого дефекта. Однако в ряде случаев при оперативном вмешательстве не всегда удается адекватно удалить все нежизнеспособные ткани. В этой ситуации, для подготовки нагноившейся раны к кожной пластике или её спонтанного заживления, местной терапии отводится важная роль.

Основной принцип при консервативном лечении гнойных ран – направленное применение перевязочных средств с дифференцированным действием на раневой процесс с учетом его фазы и особенностей течения.

Течение первой фазы раневого процесса неоднородно и может проявляться, как ограниченными сухими некрозами, струпом, так и обильно экссудирующей раной. Задачами лечения в первой фазу являются: подавление инфекции в ране, активизация процессов отторжения некротических масс, сорбция и эвакуация раневого отделяемого.

В первую фазу раневого процесса в качестве местного лечения гнойных ран наиболее часто применяются препараты из группы антисептиков (йодофоры, пронтосан, лавасепт) и мазей на гидрофильной основе (левомеколь, диоксиколь). При лечении сильноэкксудирующих гнойных ран целесообразно применение биологически активных перевязочных средств из группы дренирующих сорбентов (диотевин, анилодиотевин). При слабой экксудации раны с формированием сухих некрозов возможно комбинирование дренирующих сорбентов с гидрогелеавыми повязками (Гидросорб, Супрасорб G, АПОЛЛО-ПАК) (рис.1).

Рис.1 Лечение пациента с ожоговой раной голени с помощью гидрогелевых повязок

При наличии в ране участков влажных некрозов в качестве местной терапии используются альгинаты кальция (Сорбалгон, Супрасорб А, Альгисайт) для скорейшего отторжения омертвевших тканей (рис.2).

Рис.2 Местное лечение гнойной раны у больного с диабетической стопой

проводится повязкой «сорбалгон»

После очищения раны от некрозов, появления грануляций, ликвидации перифокального воспаления и инфильтрации тканей необходимо решать следующие задачи: подавление инфекции в гнойной ране, создание оптимальных условий для роста грануляционной ткани и эпителизации, стимулирование репаративных процессов, подготовка к пластическому закрытию раневого дефекта.

Рис. 3 Структура современных раневых покрытий

Во вторую и третью фазы раневого процесса лечение гнойных ран продолжают мазями на водорастворимой и гидрофильно-эмульсионной основе (Винилин, Актовегин, Солкосерил, облепиховое масло), стимулирующими раневыми покрытиями (Коллахит) (рис.4), гидрогелями (Гидросорб, АППОЛО ПАК, Супрасорб G) и гидрокаллоидами (Гидроколл, Супрасорб Н). Его осушествляют до полной эпителизации раны или кожной пластики.

Рис.4. Раневое покрытие «коллахит»

Таким образом, местное лечение гнойных ран с дифференцированным применением современных перевязочных средств с учетом фазы и характера раневого процесса позволяет в скорейшие сроки подготовить рану к кожной пластики, а при невозможности ее выполнения в кротчайшие сроки добиться полной эпителизации раневого дефекта.

Снятие послеоперационных швов

Самым распространенным способом соединения различных биологических тканей, таких как края раны, стенки органов и многого другого, уменьшения желчеистечения и кровотечения, является наложение хирургом послеоперационных швов. Они бывают разных видов: рассасывающиеся швы – сделанные из ниток и не требующие удаления по мере регенерации тела, а также металлические скобки и синтетические нитки, которые невозможно снять самостоятельно.

В зависимости от масштаба произведенной операции размеры швов могут значительно различаться между собой. При проведении некоторых хирургических вмешательств у пациента остаются небольшие сантиметровые разрезы. Иногда для таких швов не требуется применение специальных ниток, они просто склеиваются лейкопластырем. Но важно узнать у врача, каким образом правильно ухаживать за поврежденной областью и о сроках снятия пластыря.

Однако чаще всего послеоперационные швы имеют крупные размеры. В данном случае ткани сшиваются послойно. Вначале хирург совмещает мышцы, ткани кровеносных сосудов и только после этого выполняет наружный шов, с помощью которого соединяется кожный покров. Такие рубцы срастаются в течение продолжительного времени, требуя тщательного ухода и особого внимания.

Снятие послеоперационных швов – это процедура, проводимая хирургом через определенное время после их наложения. Чаще всего швы удаляются, когда заживает рана и образовывается рубец. Но снятие послеоперационных швов требуется и в том случае, если рана гноится, то есть обеспечивается отток ее содержимого.

Крайне важно, чтобы швы были удалены вовремя, поскольку в противном случае может возникнуть воспалительный процесс, ведь фиксирующий материал является инородным для организма. Кроме того, хирургические нити могут врасти в ткани, делая снятие швов довольно болезненной процедурой.

Сроки снятия послеоперационных швов зависят от множества факторов, среди которых:

Ориентировочные сроки удаления швов после операций составляют, как правило:

Стоит отметить, что если послеоперационные рубцы гиперемированы, то швы достаточно сильно врезаются в рану, что приводит к омертвению тканей, поэтому они должны быть удалены в срочном порядке. Также швы снимаются при возникновении нагноений с целью предотвращения возможности развития опасных осложнений. В некоторых случаях даже при ускоренном заживлении раны швы необходимо снимать в несколько этапов с определенным интервалом.

Записаться на консультацию врача-хирурга в Москве можно в «Поликлиника «ПрофиМед», чтобы узнать точные сроки снятия послеоперационных швов.

Как происходит снятие послеоперационных швов

Швы, наложенные на кожный покров или слизистые оболочки, снимаются без труда, поэтому их удалением чаще всего занимаются опытные медицинские сестры. В других случаях процедуру осуществляет хирург.

Перед тем, как начать снятие послеоперационных швов, поверхность раны обрабатывается раствором антисептика. Дальнейшие действия производятся при помощи анатомического пинцета и хирургических ножниц. В ходе данной процедуры конец узелка захватывается пинцетом, приподнимается и протягивается в сторону, противоположную той, в которую была зашита рана. После того, как над поверхностью кожи появляется два миллиметра белой нити, она аккуратно пересекается и извлекается.

Окончание данной процедуры выполняется проверкой целостности раны. Чтобы предотвратить появление инфекции и одновременно ускорить регенерацию кожного покрова, послеоперационный рубец обрабатывается антисептическим раствором и на него накладывается стерильная фиксирующая повязка.