Как правильно исповедоваться в церкви что говорить перед батюшкой

Как подготовиться к первой исповеди?

Как подготовиться к первой исповеди? Этот вопрос волнует многих начинающих православных христиан. Ответ на этот вопрос Вы узнаете, если прочитаете статью!

С помощью следующих ниже простых советов вы сможете сделать первые шаги.

Как исповедоваться и причащаться в первый раз?

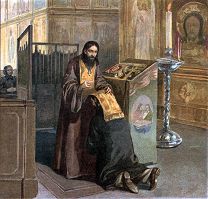

Исповедь в церкви

Исповедь — таинство примирения с Богом, когда кающийся в присутствии свидетеля-священника открывает Богу свои грехи и обещает не повторять их, а священник молится о прощении грехов исповедующегося. От исповеди следует отличать доверительную беседу со священником, где можно обсудить некоторые подробности своей жизни и получить ответы на вопросы. Конечно, какие-то вопросы можно решить и во время исповеди, но если вопросов много или их обсуждение требует длительного времени, то лучше попросить священника назначить вам время для беседы отдельно. Далее перейдем непосредственно к советам по подготовке к исповеди.

Как подготовиться к первой исповеди и причастию

Единственным исключением может быть самая краткая «памятка» основных грехов, которые часто не осознаются таковыми.

Пример такой памятки:

а. Грехи против Господа Бога:

— неверие в Бога, признание какой-либо значимости за иными «духовными силами», религиозными доктринами, помимо христианской веры; участие в иных религиозных практиках или обрядах, даже «за компанию», в шутку и пр.;

— вера номинальная, никак не выражаемая в жизни, то есть практический атеизм (можно признавать умом существование Бога, но жить так, словно неверуюший);

— творение «кумиров», то есть вынесение на первое место среди жизненных ценностей чего-либо, помимо Бога. Кумиром может стать что угодно, чему реально «служит» человек: деньги, власть, карьера, здоровье, знания, увлечения, – всё это может быть и хорошим, когда занимает соответствующее место в личной «иерархии ценностей», но, становясь на первое место, превращается в кумира;

— обращение к разного рода гадалкам, ворожеям, колдунам, экстрасенсам и пр. — попытка «подчинить» духовные силы магическим путем, без покаяния и личного усилия по изменению жизни в соответствии с заповедями.

б. Грехи против ближнего:

— пренебрежение людьми, проистекающее из гордыни и себялюбия, невнимание к нуждам ближнего (ближний – не обязательно родственник или знакомый, это каждый человек, который оказался рядом с нами в данный момент);

— осуждение и обсуждение недостатков ближних («От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься», — говорит Господь);

— блудные грехи разного рода, особенно прелюбодеяние (нарушение супружеской верности) и противоестественные половые связи, что несовместимо с пребыванием в Церкви. К блудному сожительству относится и распространенный сегодня т.н. «гражданский брак», то есть сожительство без регистрации брака. Следует, однако, помнить, что зарегистрированный, но невенчанный брак не может расцениваться как блуд и не является препятствием для пребывания в Церкви;

— аборт — лишение жизни человеческого существа, по сути, убийство. Следует каяться даже в том случае, если аборт был сделан по медицинским показаниям. Серьезным грехом является и склонение женщины к аборту (со стороны мужа, например). Покаяние в этом грехе подразумевает то, что кающийся больше никогда осознанно не повторит его.

— присвоение чужой собственности, отказ от оплаты труда других людей (безбилетный проезд), удержание заработной платы подчиненных или наемных рабочих;

— ложь разного рода, особенно – клевета на ближнего, распространение слухов (как правило, мы не можем быть уверены в правдивости слухов), недержание слова.

Это примерный перечень наиболее распространенных грехов, но еще раз подчеркнем, что подобными «списками» не стоит увлекаться. Лучше всего при дальнейшей подготовке к исповеди использовать десять заповедей Божиих и прислушиваться к собственной совести.

Говорить на исповеди надо о своих грехах, не пытаясь их приуменьшить или показать извинительными. Казалось бы, это очевидно, но как часто священники, принимая исповедь, слышат вместо исповедания грехов житейские истории обо всех родственниках, соседях и знакомых. Когда на исповеди человек рассказывает о причиненных ему обидах, он оценивает и осуждает ближних, по сути, оправдывая себя. Часто в подобных рассказах личные прегрешения представляются в таком свете, что избежать их, казалось бы, и вовсе невозможно. Но грех — это всегда плод личного выбора. Крайне редко мы попадаем в такие коллизии, когда вынуждены выбирать между двумя родами греха.

Говоря о своих грехах, не стоит заботиться о том, как бы их «правильно» или «по церковному» назвать. Надо называть вещи своими именами, обычным языком. Вы исповедуетесь Богу, Который знает о ваших грехах даже больше, чем вы сами, и называя грех так, как он есть, Бога вы точно не удивите.

Не удивите вы и священника. Порой кающимся стыдно назвать священнику тот или иной грех, либо есть опасение, что священник, услышав грех, осудит вас. На самом деле священнику за годы служения приходится выслушивать очень много исповедей, и удивить его непросто. А кроме того, грехи все не оригинальны: они практически не изменились на протяжении тысячелетий. Будучи свидетелем искреннего покаяния в серьезных грехах, священник никогда не осудит, а обрадуется обращению человека от греха на путь праведности.

Не надо начинать исповедь с таких грехов как нарушение поста, непосещение храма, работа в праздники, смотрение телевизора, ношение/неношение определенного рода одежды и т.п. Во-первых, это точно не самые серьезные ваши грехи. Во-вторых, это может и вовсе не быть грехом: если человек на протяжении долгих лет не приходил к Богу, то что ж каяться в несоблюдении постов, если сам «вектор» жизни был направлен не в ту сторону? В-третьих, кому нужно бесконечное копание в повседневных мелочах? Господь ожидает от нас любви и отдачи сердца, а мы ему: «рыбку в постный день съела» и «вышивала в праздник».

Главное внимание должно быть уделено отношению к Богу и ближним. Причем под ближними, согласно Евангелию, понимаются не только люди, которые нам приятны, но все, встретившиеся нам на жизненном пути. И прежде всего — члены нашей семьи. Христианская жизнь для семейных людей начинается в семье и ею же проверяется. Здесь лучшее поле для воспитания в себе христианских качеств: любви, терпения, прощения, принятия.

Читайте также — Фрагмент общей исповеди

Покаяние на греческом языке звучит как «метанойя», буквально — «перемена ума». Недостаточно признать, что в жизни совершал такие-то и такие-то проступки. Бог — не прокурор, а исповедь — не явка с повинной. Покаяние должно быть переменой жизни: кающийся намерен не возвращаться к грехам и всеми силами старается удержать себя от них. Такое покаяние начинается за какое-то время до исповеди, и приход в храм к священнику уже «запечатлевает» происходящую в жизни перемену. Это крайне важно. Если человек намерен продолжать грешить и после исповеди, то может, с исповедью стоит повременить?

Нужно оговорить, что когда мы говорим об изменении жизни и отказе от греха, то имеются в виду прежде всего грехи так называемые «смертные», по слову апостола Иоанна, то есть несовместимые с пребыванием в Церкви. Такими грехами христианская Церковь издревле считала отречение от веры, убийство и прелюбодеяние. К грехам такого рода можно отнести и крайнюю степень других человеческих страстей: злобу на ближнего, воровство, жестокость и прочее, что может быть прекращено однажды и навсегда усилием воли, сочетающимся с помощью Божией. Что же касается грехов мелких, так называемых «повседневных», то они во многом будут повторяться и после исповеди. К этому надо быть готовым и принимать это смиренно как прививку против духовного превозношения: совершенных среди людей нет, безгрешен только один Бог.

«Прощайте, и прощены будете», — говорит Господь. — «Каким судом судите, таким будете судимы». И еще более сильно: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Если мы просим у Бога прощения, то сами должны прежде простить обидчиков. Конечно, бывают ситуации, когда попросить прощения непосредственно у человека невозможно физически, либо это приведет к обострению и без того сложных отношений. Тогда важно, по крайней мере, простить со своей стороны и не иметь в сердце ничего против ближнего.

Несколько практических рекомендаций. Прежде чем вы придете исповедоваться, неплохо было бы узнать, когда в храме обычно проводят исповедь. Во многих храмах служат не только в воскресенья и праздники, но и в субботы, а в больших храмах и монастырях — и в будние дни. Наибольший наплыв исповедующихся бывает во время Великого поста. Конечно, великопостный период — по преимуществу время покаяния, но для тех, кто приходит впервые или после очень долгого перерыва, лучше подобрать время, когда священник не сильно загружен. Может оказаться, что в храме исповедуют в пятницу вечером или утром в субботу — в эти дни людей будет наверняка меньше, чем во время воскресной службы. Хорошо, если у вас есть возможность лично обратиться к священнику и попросить, чтобы назначил вам удобное время для исповеди.

Существуют специальные молитвы, выражающие покаянное «настроение». Их хорошо прочитать накануне перед исповедью. Покаянный канон Господу Иисусу Христу печатается практически в любом молитвослове, кроме самых кратких. Если вам непривычно молиться по-церковнославянски, можно воспользоваться переводом на русский язык.

Во время исповеди священник может назначить вам епитимию: воздержание на какое-то время от причащения, чтение особых молитв, земные поклоны или дела милосердия. Это не наказание, а средство к тому, чтобы изжить грех и получить полное прощение. Епитимия может быть назначена, когда священник не встречает со стороны кающегося должного отношения к серьезным грехам, либо, наоборот, когда видит, что у человека есть потребность в том, чтобы что-то сделать практически для «изжития» греха. Епитимия не может быть бессрочной: она назначается на какое-то определенное время, и потом должна быть прекращена.

Как правило, после исповеди верующие причащаются. Хотя исповедь и причастие — два разных таинства, лучше подготовку к исповеди соединить с подготовкой ко причащению. Что это за подготовка, расскажем в отдельной статье.

Если эти небольшие советы помогли вам в подготовке к исповеди — слава Богу. Не забывайте, что это таинство должно быть регулярным. Не откладывайте следующую исповедь на долгие годы. Исповедь не реже раза в месяц помогает всегда быть «в тонусе», внимательно и ответственно относиться к своей повседневной жизни, в которой, собственно, и должна быть выражена наша христианская вера.

Вы прочитали статью Как подготовиться к первой исповеди?

Читайте также:

Подготовка к Исповеди

Подгото́вка к И́споведи — испытание совести перед Таинством Покаяния.

В отличие от магического обряда очищения, допускающего слепое исполнение указаний «священнодействующего» колдуна или мага, Таинство Покаяния подразумевает наличие веры, осознание личной вины перед Богом и ближними, искреннего и осознанного желания освободиться от власти греха.

К Таинству Покаяния нельзя подходить механически. Прощение и разрешение грехов — не юридический акт объявления грешника невиновным. Каждый, кто хотя бы раз в своей жизни исповедовался, мог обратить внимание на то, какая молитва читается над ним: «примири и соедини святей своей Церкви». Через Таинство Покаяния человек примиряется с Богом, восстанавливает себя как члена Церкви.

Покаяние в грехе состоит из 3‑х этапов: Покаяться в грехе, как только его совершил; вспомнить о нем на исходе дня и вновь попросить у Бога за него прощения; исповедать его в Таинстве Покаяния (Исповеди) и получить разрешение от этого греха.

От Таинства Покаяния следует отличать:

Где и когда можно исповедоваться?

Исповедоваться можно в любом месте в любой день года, но общепринятой является исповедь в храме в определённое расписанием время или по договорённости со священником. Исповедующийся должен быть крещёным.

На первую исповедь или исповедь после долгого перерыва лучше не приходить в воскресенье или дни великих церковных праздников, когда храмы полны молящимися и велика очередь на исповедь. Также желательно приходить к Таинству заранее.

Первую Исповедь не следует соединять с первым Причащением, чтобы в полной мере ощутить впечатления от этого великого события в нашей жизни. Впрочем, это только совет.

Как готовиться к Исповеди?

При подготовке к исповеди, в отличие от подготовки к Таинству Причащения, церковный устав не требует ни особого поста, ни особого молитвенного правила.

Прежде чем отправиться на исповедь уместно:

Рекомендации исповедующемуся:

Можно ли записать грехи, чтобы не забыть их на исповеди?

Да, это возможно, но прочитать грехи следует самостоятельно, а не отдавать записку для прощения священнику.

Что делать, если не считаешь себя грешным человеком? Или если грехи обычные, как у всех.

Следует сравнивать себя в первую очередь со святыми, тогда собственное духовное здоровье не будет выглядеть столь радужно.

Чистая совесть — признак короткой памяти…

Стоит ли исповедоваться, если наверняка опять согрешишь некоторыми грехами?

Стоит ли мыться, если точно знаешь, что снова запачкаешься? Покаяние – это желание переродиться, оно не начинается исповедью и не заканчивается ей, это дело всей жизни. Покаяние это не только перечисление грехов перед Богом при свидетельстве священника, это состояние души, ненавидящей грех и избегающей его.

Покаяние должно быть не просто эмоциональной разрядкой, это системная, осмысленная работа над собой, имеющая целью приблизиться по своим качествам Богу, уподобиться Ему в добродетелях. Православие имеет неисчерпаемое аскетическое наследие, составленное святыми подвижниками, которое необходимо изучать для правильной организации духовной жизни.

Наша цель не просто очиститься от грехов и страстей, но приобрести добродетели. Мало, например, перестать воровать, необходимо научится милосердию.

Грубые грехи уже преодолены и на каждой исповеди приходится повторять практически одни и те же грехи. Как выйти из этого порочного круга?

епископ Тихон (Шевкунов):

“Для давно воцерковленных людей «список» грехов, как правило, от исповеди к исповеди примерно один и тот же. Может возникнуть ощущение некоей формальной духовной жизни. Но дома мы часто подметаем пол, и, слава Богу, не каждый раз приходится разгребать авгиевы конюшни. Это как раз не беда. Беда, что начинаешь замечать, как жизнь у некоторых христиан делается с годами скучнее и скучнее. А должно быть наоборот: она должна становиться всё более насыщенной и всё более радостной”.

Тем не менее, не нужно успокаиваться в том, что не можешь победить все грехи, нужно лишь осознавать, что не все грехи и страсти возможно победить мгновенно. Это системная задача, решению которой служит аскетика.

У меня очень сложные жизненные обстоятельства, боюсь, что простой батюшка меня не поймёт.

Господь в любом случае поймёт. Есть хороший рассказ по этому поводу: “Зеница ока”.

Бог пожелал, чтобы мы каялись не перед безгрешными Ангелами, а перед людьми. Мы должны стыдиться совершения греха, а не покаяния. Если человек искренне возненавидел свои грехи, то он не постесняется признаться в них перед священником.

священник Филипп:

Иногда можно заметить, что некоторые прихожане, с удивительной педантичностью и скрупулезностью исповедающиеся в малейших нарушениях церковных правил или неблагоговении к святыням, с тем же удивительным постоянством остаются довольно жесткими и немиролюбивыми в отношениях с окружающими людьми.

О чем говорить на исповеди?

иеромонах Евстафий (Халиманков)

Этот вопрос возникает у многих людей, желающих изменить свою жизнь при помощи Церкви и таинства Покаяния. Однако не всегда самостоятельный поиск приводит к правильному ответу. Попробуем дать ответ, исходя из реального опыта священнослужителей Жировицкой обители.

Приходя на исповедь, надо всегда задавать себе четкий и ясный вопрос: зачем я это делаю? Собираюсь ли я менять свою жизнь, что собственно и подразумевает само слово «покаяние» (с греч. метания – изменение ума, мировоззрения, умного подхода ко всему)?

В Таинстве покаяния можно выделить три основных момента или своеобразных покаянных этапа. Только последовательно пройдя все эти этапы, человек может надеяться на победу над грехом в себе. Вспомним притчу о блудном сыне. После того как младший сын получил от отца свою долю и промотал ее, «живя блудно», наступает «момент истины». Становится понятно, что он никому не нужен. И вот тогда-то младший сын вспоминает об отце: «Пришед же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода!» ( Лк. 15:17 ).

Итак, первый этап покаяния – это «прийти в себя», задуматься о своей жизни: осознать, что я все-таки неправильно живу и… вспомнить о том, что всегда и в любой ситуации есть выход. И выход этот единственный: Господь. Все мы начинаем вспоминать о Боге только в скорбях, болезнях и т.п. В том числе, и люди церковные: те, кто более-менее регулярно посещают храм, исповедуются и причащаются; даже они вспоминают о Боге – о том, что все проблемы решаются именно в Нем – не сразу.

Второй этап – решимость расстаться с грехом и непосредственное исповедание греха. Блудный сын принимает это единственно правильное решение: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться» ( Лк. 15:20-24 ). Человек уже понял, что так, как он живет сейчас, жить нельзя, поэтому он предпринимает конкретные шаги, чтобы изменить ситуацию.

Господь, подобно отцу из евангельской притчи, ждет каждого из нас. Господь, если можно так выразиться, жаждет нашего покаяния. Никто из нас не заботится о нашем собственном спасении так, как Бог. Каждый из нас, я полагаю, переживал ту радость, облегчение, глубокий мир души после по-настоящему серьезной исповеди? Господь и ждет от нас этой глубины, серьезности по отношению к Себе. Мы делаем шаг навстречу Богу, а Он – несколько шагов навстречу нам. Лишь бы мы решились и сделали этот спасительный шаг вперед… А это как раз и проявляется, прежде всего, в исповеди.

Что мы говорим на исповеди Богу? Это, собственно, и является основной темой настоящей статьи. Начнем с того, что человек иногда даже не понимает, в чем ему каяться: «Никого не убивал, не воровал» и т.д. И если в ветхозаветной системе координат, на уровне десяти Моисеевых заповедей (к которым близки так называемые «общечеловеческие ценности»), мы как-то ориентируемся, то Евангелие остается для нас какой-то далекой, запредельной реальностью, никак не связанной с жизнью. А ведь именно заповеди Евангелия являются для христиан тем законом, который должен регулировать всю их жизнь. Поэтому для начала мы должны потрудиться хотя бы узнать об этих заповедях. Лучше всего читать Евангелие с толкованием святых отцов. Вы спросите: а что, мы сами не сможем самостоятельно понять Новый Завет? Что ж, начните читать, и я думаю, у вас появится масса вопросов. Чтобы найти на них ответы, можно почитать книгу архиепископа Аверкия (Таушева) «Четвероевангелие». Также можно посоветовать замечательную книгу «Толкование Евангелия» Б. И. Гладкова, который весьма удачно синтезировал святоотеческий опыт. Похожий труд принадлежит М. Барсову: «Четвероевангелие. Руководство к изучению Священного писания». Все эти тексты сейчас без особых проблем можно найти в церковных лавках, магазинах или, во всяком случае, в сети Интернет.

Когда человеку откроется перспектива евангельской жизни, он, наконец, осознает, насколько его собственная жизнь далека от самых элементарных основ Евангелия. Вот тогда-то само собой станет понятно, в чем надо каяться и как дальше жить.

Теперь необходимо сказать несколько слов о том, как нужно исповедоваться. Оказывается, этому тоже надо учиться и, порой, всю жизнь. Как часто слышишь на исповеди сухое, формальное перечисление грехов, вычитанных в какой-нибудь церковной (или околоцерковной) брошюрке. Однажды на исповеди молодой человек прочитал по бумажке среди прочих грехов «любление экипажей». Я у него спросил – представляет ли он, что это такое? Он честно сказал: «Приблизительно» и улыбнулся. Когда выслушиваешь на исповеди эти трактаты, то со временем начинаешь определять первоисточники: «Ага, это из книжки «В помощь кающимся», а это из «Лекарства от греха…».

Конечно, есть действительно хорошие пособия, которые можно рекомендовать начинающим исповедникам. Например, «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна (Крестьянкина) или уже упомянутая нами книга «В помощь кающимся», составленная по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова). Ими, конечно, можно пользоваться, но только с известной оговоркой. Нельзя на них «застревать». Христианин и в исповеди должен прогрессировать. К примеру, человек может годами ходить на исповедь и, как хорошо заученный урок, твердить одно и то же: «Согрешил делом, словом, помышлением, осуждением, празднословием, нерадением, рассеянностью на молитве…» – далее следует определенный набор так называемых общих грехов так называемых церковных людей. В чем здесь проблема? Да в том, что человек отвыкает от духовной работы над своей душой и постепенно привыкает к этому греховному «джентльменскому набору» настолько, что почти ничего уже не чувствует на исповеди. Очень часто человек прячет за этими общими словами реальную боль и стыд от греха. Ведь одно дело скороговоркой пробормотать, среди прочего, «осуждением, празднословием, просмотром плохих изображений», и совсем другое – мужественно обнажить конкретный грех во всем его безобразии: поливал грязью коллегу за его спиной, упрекал своего друга за то, что не одолжил мне денег, смотрел порнофильм…

Можно, конечно, впасть и в другую крайность, когда человек погружается в мелочное болезненное самокопание. Можно дойти до того, что исповедник будет даже испытывать удовольствие от греха, как бы вновь его переживая, или же начнет гордиться: вот, мол, какой я глубокий человек со сложной и богатой внутренней жизнью… О грехе надо сказать главное, суть его, а не, простите, обсмактывать…

Также полезно напомнить, что когда мы исповедуем какие-либо грехи, то тем самым берем на себя обязательство их не совершать или, по крайней мере, бороться с ними. Просто поговорить о грехах на исповеди – великая безответственность. Некоторые при этом начинают еще и богословствовать: у меня нет смирения, потому что нет послушания, а послушания нет, потому что нет духовника, а духовников сейчас хороших не найти, потому что «последние времена» и «старцев нашему времени не дано»… Иные начинают вообще исповедоваться в грехах своих родственников, знакомых… только не в своих. Лукавая наша природа пытается таким образом даже на исповеди оправдать себя перед Богом и «свалить» вину на кого-нибудь другого. Поэтому грех надо действительно… оплакать на исповеди, обнажить без утайки всю его мерзость – обличить. Если человеку стыдно на исповеди, то это добрый знак. Значит, благодать Божия уже коснулась души.

Иногда человек кается (даже со слезами на глазах) в том, что съел в постный день непостный пряник или искусился супом с подсолнечным маслом… При этом совершенно не замечает, что живет уже много лет во вражде с невесткой или мужем, безразлично проходит мимо чужой беды; совершенно наплевательски относится к своим семейным или служебным обязанностям… Слепцы, не видящие дальше собственного носа, «оцеживающие комара, а верблюда поглощающие» ( Мф. 23:24 ). Это касается именно тех людей, которые считают себя воцерковленными, ходят не один год (или даже десятилетие) в храм Божий и… живут при этом в каком-то придуманном ими самими мире – там нет Бога, потому что нет главного: любви к людям. Как Господь Иисус Христос обличал нас в этой нравственной слепоте и скорбел о «закваске фарисейской и саддукейской», которой все мы более или менее поражены… Девчонку, зашедшую в церковь в брюках, или подвыпившего парня сразу видим и, как коршуны, набрасываемся на них: пошли вон из нашего храма.

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» ( Мф. 23:27-28 ).

Итак, исповедоваться надо конкретно, лаконично, безжалостно по отношению к себе (к своему «ветхому человеку»), ничего не утаивая, не приукрашивая, не умаляя грех. Сначала нужно исповедовать самые грубые, самые постыдные, отвратительные грехи – решительно вываливать эти грязные замшелые камни из дома души. Затем уже собирать остальные камешки, выметать, выскабливать по сусекам…

Готовиться к исповеди нужно заранее, а не наспех, кое-как, уже стоя в храме. Можно готовиться за несколько дней (этот процесс на церковном языке называется говением). Подготовка к Таинствам Исповеди и Причастию – это не только пищевая диета (хотя это тоже важно), но и глубокое исследование своей души, и молитвенное призывание Божией помощи. Для последнего, кстати, предназначено так называемое Правило к Причастию, которое может быть разным в зависимости от уровня воцерковления христианина. Убежден, что заставлять человека, делающего первые шаги в Церкви, вычитывать все большое правило на непонятном для него церковнославянском языке – это «налагать бремена неудобоносимые» ( Лк. 11:42 ). Мера поста и молитвенного правила должна быть согласована со священником.

Теперь рассмотрим третий этап покаяния, наверное, самый сложный. После того как грех осознан и исповедан, христианин должен своей жизнью доказать покаяние. Это означает очень простую вещь: не совершать больше исповеданный грех. И вот тут-то начинается самое сложное, самое мучительное… Человек думал, что, поисповедовавшись, испытав опыт благодатного утешения от исповеди, все выполнил, и теперь, наконец, можно наслаждаться жизнью в Боге. Но, оказывается, все только начинается! Начинается жестокая борьба с грехом. Вернее, она должна бы начаться. На деле же часто человек пасует перед этой борьбой и снова впадает в грех.

Хотелось бы обратить ваше внимание на одну странную (на первый взгляд) закономерность. Вот человек поисповедовался в каком-то грехе. К примеру, в раздражении. И почему-то сразу – или в этот день, или в ближайшее время – снова находится повод для раздражения. Искушение тут как тут. Даже иногда в еще более тяжелой форме, чем это было до исповеди. Некоторые христиане поэтому даже боятся часто исповедоваться и причащаться – боятся «усиления искушений». Но в том-то и дело, что Господь, принимая наше покаяние, дает нам возможность доказать серьезность нашей исповеди и на деле это покаяние осуществить. Господь предлагает своеобразную «работу над ошибками», чтобы человек на этот раз не поддался греху, а поступил правильно: по-евангельски. И самое главное – человек уже вооружен на борьбу с грехом благодатью Божией, полученной в Таинстве исповеди. В меру нашей искренности, серьезности, глубины, проявленной на исповеди, Господь дает нам и Свою благодатную силу для борьбы с грехом. Нельзя упустить этот божественный шанс! Не надо бояться новых искушений, надо быть к ним готовым, чтобы мужественно встретить их и… не согрешить. Только тогда будет поставлена точка в нашей покаянной эпопее и будет одержана победа над каким-то отдельным грехом. Очень важен этот момент – необходимо сосредоточиться на борьбе, прежде всего, с каким-то отдельным грехом. Как правило, мы начинаем искоренять в себе самые очевидные, грубые грехи – такие, как блуд, пьянство, наркотики, табакокурение… Только исторгнув из своей души эти грубые грехи, человек начнет видеть в себе остальные, более тонкие (но не менее опасные) грехи: тщеславие, осуждение, зависть, раздражительность…

Оптинский старец преподобный Никон (Беляев) так говорил по этому поводу: «Надо знать, какая страсть беспокоит более всего, с ней и нужно бороться особенно. Для этого надо ежедневно проверять свою совесть…». Не только на исповеди надо каяться в грехах, но хорошо, если христианин вечером, перед сном, например, вспомнит прожитый день и покается перед Господом в своих греховных мыслях, чувствах, намерениях или устремлениях… «От тайных моих очисти меня» ( Пс. 18, 13 ), – молился псалмопевец Давид.

Итак, необходимо сосредоточиться на конкретном грехе, который действительно мешает жить, тормозит всю нашу духовную жизнь, и ополчиться на этот грех. Постоянно исповедовать его, бороться с ним всеми доступными нам средствами; читать творения святых отцов о способах борьбы с этим грехом, советоваться с духовником. Хорошо, если христианин найдет себе со временем духовника – это большая помощь в духовной жизни. Нужно молиться Господу, чтобы Он сподобил такого дара: настоящего духовника. Не обязательно это должен быть старец (да и где их, старцев, найдешь в наше время?). Достаточно найти трезвомыслящего, знакомого со святоотеческим преданием священника, обладающего хотя бы минимальным духовным опытом.

Исповедь должна быть регулярной (как и причастие Святых Христовых Таин). Частота исповеди и Причастия индивидуальна для каждого человека. Этот вопрос решается с духовником. Однако, в любом случае, христианин должен хотя бы раз в месяц исповедоваться и причащаться. Это важно именно потому, что душа регулярно засоряется всяким греховным хламом. Ни у кого не возникает вопросов, почему нужно регулярно умываться, чистить зубы, показываться врачу… Точно так же и душа наша нуждается в бережном уходе за ней. Человек – целостное существо, состоящее из души и тела. И если за телом мы ухаживаем, то о душе – увы! – часто совсем забываем… Именно в силу вышеуказанной целостности человека нерадение о душе сказывается потом и на телесном здоровье, да и вообще на всей жизни человека. Исповедоваться можно (и нужно!) и чаще (без Причастия), по мере необходимости. Заболит – сразу ведь бежим к врачу. Поэтому надо помнить, что и в храме нас всегда ждет Врач.

Да, инерция греха велика. Навык ко греху, который вырабатывался годами, не может не тянуть человека на дно. Страх перед этим навыком сковывает нашу волю и наполняет душу унынием: нет, я не могу победить грех… Так теряется вера в то, что Господь сможет помочь. Человек месяцами, потом годами ходит на исповедь и кается в одних и тех же трафаретных грехах. И… ничего, никаких положительных изменений.

И вот здесь очень важно помнить слова Господа о том, что «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» ( Мф. 11:12 ). Употреблять усилие в христианской жизни означает бороться с грехом в себе. Если христианин будет действительно бороться с собой, то скоро ощутит, как от исповеди к исповеди спрут греха начинает ослаблять свои щупальца и душа все свободнее начинает дышать. Нужно – необходимо, как воздух! – ощутить этот вкус победы. Именно жестокая, непримиримая борьба с грехом усиливает в нас веру – «и сия есть победа, победившая мир, вера наша» ( 1Ин. 5:4 ).