Как сделать узелок после зашивания

Кройка и шитье

Будьте профессионалами, шейте с удовольствием для себя и близких

Как закрепить нитку при шитье вручную

Новые технологии в производстве швейных машин свели рунное шитье к минимуму. Но иногда бывают такие случаи, в которых без него обойтись просто нельзя — это сметывание отрезков материи, потайное соединение деталей, сшивание в неудобных для обработки на машине местах, декоративная отделка и многое другое. Ручные швы могут быть как постоянными, так и временными.

Временные включают копировальные стежки (силки) и наметку, которую удаляют после завершения изделия. Постоянные швы остаются на готовом изделии. Они используются на завершающих стадиях изготовления одежды — от незаметных соединений участков швов с лицевой стороны до скрепления концов резинки и окончательной подшивки изделия.

Закрепление нитки

Перед тем как начинать шить, необходимо сразу правильно закрепить концы нити, иначе все труды могут пойти насмарку. Тоже самое нужно сделать и в конце шва, особенно если он постоянный. Наметку также закрепляют прочно, особенно если изделие будет неоднократно примеряться. Закрепляющие стежки на постоянных швах должны быть небольшие, их прокладывают с изнаночной стороны изделия.

Как правильно завязать временный узелок на нитке при шитье вручную

Такой узелок используется при прокладывании наметки, так как он легко развязывается.

Скатанный узелок для закрепления нитки

Обкрутите нить вокруг пальца, чтобы получилась петля. Теперь, как бы скатывая, снимите петлю с пальца, затем зажав ее между пальцами, потяните за длинный конец нити, тем самым формируя узелок.

Закрепление нити на ткани с помощью узелка и стежка назад

Вяжем узелок, втыкаем иглу в ткань и выводим в трех миллиметрах от узелка. Затем снова втыкаем нить возле узелка и делаем стежек назад. Дальше продолжайте шить как вам нужно.

Закрепление нити двойным стежком назад

Начало шва двойным стежком назад прочнее и ровнее, чем простым узелком. Втыкаете иглу в ткать и выводите нить, но так чтобы она сталась в ткани. Затем делаете стежок на три миллиметра назад и выводите нить в месте первого ввода иглы. Повторите стежок, далее шейте как обычно.

Закрепляющие стежки

Чтобы завершение постоянного шва было прочным, сделайте небольшой стежок в обратную сторону через несколько нитей, оставив маленькую петлю. Сделайте еще один стежок в том же месте и протащите иглу через петлю первого стежка. Туго затяните.

Хирургические швы: искусство, которое не требует жертв, а помогает их избежать

Швы применяются в хирургии во время операций для соединения тканей кожи при разрезах, а также стенок внутренних органов. Также их используют в травматологии — при обработке ран, полученных в результате травм. Наложение швов останавливает кровотечение и препятствует заражению. В зависимости от поврежденных органов, особенностей ткани, глубины раны и других нюансов могут быть использованы разные техники, материалы, технологии.

Казалось бы, инновации всегда побеждают. И новые технологичные способы соединения тканей во время операции должны потихоньку вытеснить ручные швы.

Например, соединение краев кожной раны с помощью титановых скрепок. Или, как еще называют этот метод, кожный степлер. Для снятия этих скрепок так же есть специальный прибор. Применяются и скрепки, которые рассасываются сами собой.

Используют и специальные эндоскопические сшивающие аппараты. Некоторые из них позволяют осуществлять все манипуляции буквально одной рукой. Все эти технологии значительно сокращают время проведения операций и облегчают работу хирургам и ассистентам.

Но применение дорогостоящей техники и материалов не всегда доступно и не всегда могут заменить традиционный шовный материал. Руки хирурга — универсальный и надежный аппарат. Опытный врач всегда идеально подберет иглу и нить под каждый конкретный случай, правильно завяжет узлы. Все это влияет на исход операции. Причем негативные результаты непрофессионально выполненного шва можно ощутить как сразу же, так и спустя продолжительное время.

Поэтому техника наложения швов вручную до сих пор является основной.

Шов: красивый или надежный?

Если говорить о швах, которые соединяют края раны, то тут есть несколько способов. Кожные швы всегда несут косметические последствия для внешности пациента. И обычно врачи это учитывают.

Наиболее щадящим в плане сохранения кожных покровов считается непрерывный внутрикожный косметический шов.

Нередко используются металлические скобы — они не оставляют поперечных полосок на коже во время заживления.

Для соединения тканей внутренних органов, например, сухожилий, сосудов, печени и т д, есть свои особенные швы. Интересно, что они отличаются по технике в зависимости от вида органа.

Исходя из места расположения шва, особенностей тканей и органа, а также важности внешнего вида для пациента, хирург выбирает определенную технику.

Узелок на память

Надежно завязанный узел — не просто финальная точка в проведении операции. Это значительная часть ее успеха. От профессионализма хирурга в выполнении этой техники зависит, насколько благополучно срастутся ткани и насколько безопасным будет процесс восстановления.

На одном шве может быть любое количество узлов. Чем их больше — тем выше надежность. Если в одном месте нить порвется, другие стежки сохранятся и крепко удержат ткани.

Важно не перетянуть ткани в месте соединения, чтобы не развился некроз. Но при этом обеспечить необходимую плотность.

Узел необходимо затянуть с первого раза, иначе рана разойдется.

Хирургические нити: разнообразие, которому позавидовали бы рукодельницы

Видов хирургических нитей сейчас очень много. Они различаются как по брендам, так и по характеристикам. Классификаций несколько:

1) Рассасывающиеся и нерассасывающиеся

К ним относится материалы из полимерных и металлических нитей. Плюсы материала:

— прочность, сохраняющаяся в тканях в течение долгого времени;

— хорошие манипуляционные качества;

Они выводятся из организма сами собой и применяются, если ткани срастаются в короткий срок — до 120 дней. Либо для соединения внутренних органов. Но опять же в том случае, когда не требуется долгосрочное или вообще вечное скрепление тканей.

К этим материалам можно отнести нити как из синтетических, так и из естественных волокон. Довольно длительное время в хирургии применяются нити на основе полигликолевой кислоты и сополимера лактида и гликолида со сроками рассасывания до 90 сут. Они значительно прочнее кетгута и могут вызвать незначительную воспалительную реакцию в организме. Однако викрил и дексон менее эластичны по сравнению с нерассасывающимися материалами. Такие материалы не рекомендуется использовать в тех случаях, когда целесообразно длительное сохранение прочности швов.

Одним из современных шовных материалов является полисорб. Его структура: плетеные комбинированные нити на основе полигликолевой кислоты с применением полимерного покрытия. Сравнительная оценка материала:

2) Натуральные и синтетические

Натуральные нити из шелка, льна, хлопка и кетгута, как показала практика, имеют много недостатков.

У синтетических тканей более точно определено время биодеградации — способности самостоятельно выводиться из организма. Важно точно знать, на протяжении какого периода данный материал может удерживать ткани в стянутом состоянии. Если нить ослабнет или порвется раньше, чем ткани срастутся, это может быть крайне опасно. Кетгут, к примеру, в этом плане непредсказуем. А вот лен и хлопок в силу своей натуральности могут являться проводниками микробов в ткани, поэтому их тоже практически перестали использовать.

Синтетический шовный материал так же может быть нескольких видов, в зависимости от материала. Выделяют полиамидные (капроновые), полиэфирные (лавсановые), полипропиленовые, полимерные, фторполимерные и т.д. Как и в случае с техниками, хирург выбирает нить в зависимости от ситуации и личных предпочтений. С пациентом обычно этот выбор не обсуждается.

Рис. Нить из капрона

Рис. Нить из лавсана

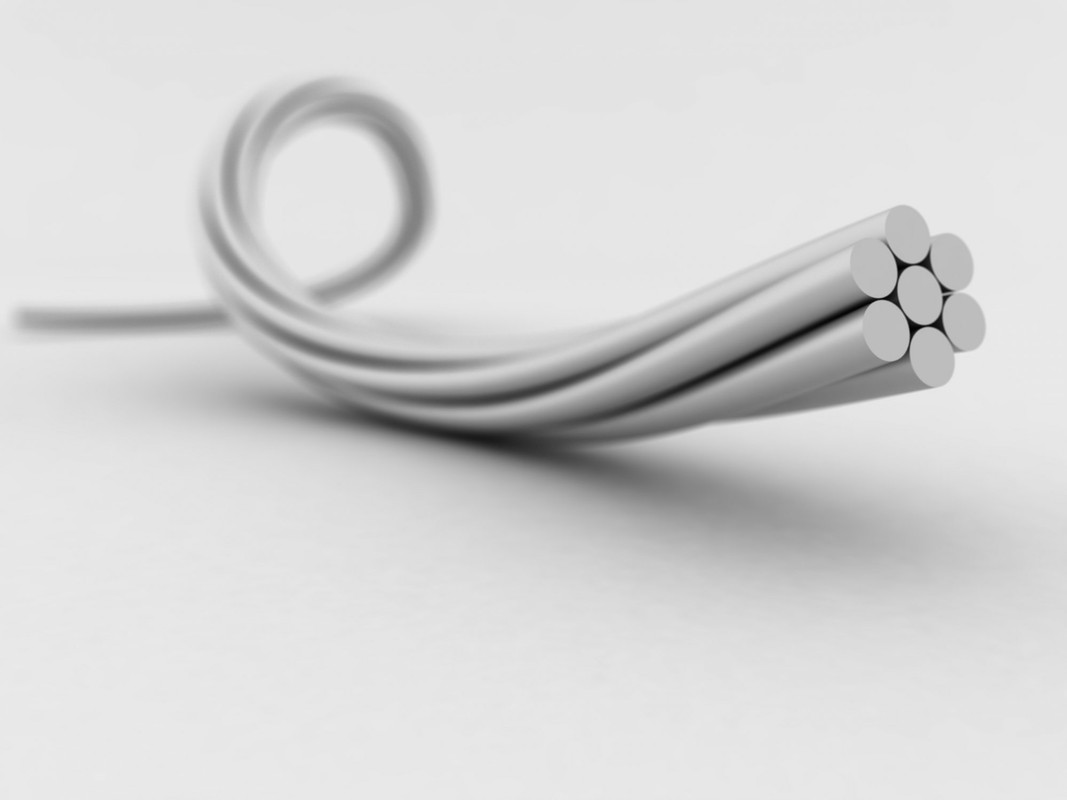

3) По структуре нити делятся на монофиламентные (мононити) и плетеные. Проще говоря, плетеные нити — это несколько нитей, соединенных между собой с помощью кручения или плетения. Мононить более бережна к тканям, но менее прочная. Канат или косичка крепче, но жестче.

Интересно, что в вопросах выбора материалов новые технологии лидируют, в отличие от инновационных техник наложения швов. Врачи активно переходят на современные виды шовного материала, осознавая их явные преимущества, безопасность и надежность.

Острая тема — хирургические иглы

При слове «игла» большинство представляет прямую блестящую портняжную иголку. Но в хирургии большинство игл изогнуты в той или иной степени. Иглы с большей изогнутостью используют для сшивания тканей в глубине раны. Острота и форма кончика иглы зависит от области применения. Например, иглы для соединения сосудистых тканей особо острые и требуют специальной заточки.

Любопытный факт — иногда встречаются иглы черного цвета. Так при длительных операциях нагрузка на глаза доктора меньше.

В 80-90 годах прошлого века появился атравматический шовный материал. Нитка, завальцованная в кончик иглы, не травмирует ткани при прохождении, поскольку ее толщина совпадает с толщиной безушковой иглы. Также нить не складывается. Это изобретение стало настоящим прорывом в хирургии.

Хороший шов — стерильный шов

Наряду с инновационностью материалов и технологий огромную роль в успешности наложении швов играют простые правила соблюдения антисептических и асептических требований. Все хирургические процедуры должны проходить в помещениях, где регулярно проводится регулярная асептическая обработка.

Большинство материалов и инструментов поступают в хирургию стерилизованными и предназначены для одноразового использования. Все это значительно снижает риск заражения при наложении и обработке швов.

Последний аккорд — снимаем швы

Если нет осложнений, швы снимает фельдшер или медсестра. Присутствия хирурга не требуется. Обычно швы снимают через неделю-полторы после операции. У пожилых людей этот срок может продлиться дольше, так как ткани заживают уже не так хорошо.

Предварительно шов обрабатывают дезинфицирующими веществами, например, йодом. Нитку надрезают и вытаскивают, после этого шов снова обрабатывают.

Процедура эта не совсем безболезненная. Ощущения могут отличаться в зависимости от вида и сложности операции, от того, насколько хорошо зажила рана.

Важно внимательно следить за швом, после операции и удаления нитей. Если пациенту кажется, что что-то идет не так, что рана заживает не так быстро, если она начала гноиться, нужно не медлить и обязательно снова обратиться к врачу.

Как сделать узелок после зашивания

НОУ ВППО «Тираспольский межрегиональный университет», Республика Молдова

Особенности наложения швов на раны челюстно-лицевой области

Журнал: Российская стоматология. 2016;9(2): 62-63

НОУ ВППО «Тираспольский межрегиональный университет», Республика Молдова

НОУ ВППО «Тираспольский межрегиональный университет», Республика Молдова

Повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области встречаются в 70% от всей челюстно-лицевой травмы. Дефекты и деформации лица вызывают не только анатомические и функциональные нарушения, но служат причиной тяжелых психологических переживаний больных. Степень этих нарушений и характер восстановительных операций зависят от величины и локализации дефекта, а также от сочетания повреждений отдельных органов и тканей лица. В зависимости от тяжести повреждения, разрушений скелета челюстно-лицевой области, мягких тканей, мышц, нервов, а также органов полости рта, пострадавшие нуждаются в различных способах реконструктивных вмешательств: от небольших местнопластических операций до длительной и многоэтапной пластики филатовскими стеблями, пересадки костных трансплантатов, жировой ткани и алло- и ксеноимплантатов. Хирургическую обработку ран челюстно-лицевой области необходимо проводить в ранние сроки. Это позволяет уменьшить опасность развития раневой инфекции и добиться первичного заживления раны. В зависимости от временного фактора первичная хирургическая обработка ран подразделяется на раннюю (в первые 24 ч), отсроченную (спустя 24—48 ч) и позднюю (после 48 ч).

Согласно общим принципам наложения швов на раны челюстно-лицевой области, при хирургических вмешательствах предусматривается: бережное отношение к краям сшиваемой раны; прецизионность — точное сопоставление и адаптация одноименных слоев сшиваемой раны; легкое приподнятие краев раны для предупреждения втяжения рубца в процессе контракции; обеспечение пролонгированной дермальной опоры для предупреждения расширения рубца в послеоперационном периоде; исключение странгуляционных меток от пролежней лигатуры на поверхности кожи.

Различают первичный шов, наложенный сразу после операции или ранения, и вторичный шов, применяемый на гранулирующую рану. Отсроченный первичный шов накладывают спустя 2—4 суток после первичной хирургической обработки раны. На кожу накладывают съемные швы, которые удаляют после заживления раны. Хирургические швы из нерассасывающегося материала, наложенные на глубокие ткани, обычно оставляют в тканях навсегда.

Узловые швы. Техника их выполнения требует проведения иглы двухмоментно. Прошивать оба края раны одним движением можно только в случае закрытия поверхностных ран малых размеров. Сближать края раны необходимо атравматично, помогая пальцами. Если хирург для этой цели использует глазной хирургический пинцет, им нельзя надавливать на края раны, а можно лишь изнутри приподнять края, или же снаружи поддерживать кожу напротив вкола иглы.

Требования, предъявляемые к завязыванию узла: 1) каждый хирург должен владеть основными способами завязывания узлов; концы лигатур в руках хирурга должны быть постоянно и равномерно натянуты. Если преобладает сила тяги за один конец, получится скользящий узел, который может развязаться; 2) узел следует затягивать до прекращения скольжения нити, но не сильно, так как нить может разорваться или наступит ишемия сшиваемых тканей, что приведет к избыточному рубцеванию и снижению эстетического эффекта; 3) при использовании дактильного метода завязывания узла необходимо помогать его движению указательным пальцем; 4) нельзя оставлять узел на линии сопоставленных тканей, так как он может спровоцировать дополнительную ишемию; 5) концы лигатур на коже должны быть не более 0,5—0,8 см. При более коротких их концах узел может развязаться, при более длинных — могут травмироваться окружающие ткани; 6) количество узлов определяется манипулятивными свойствами шовного материала. Как правило, фирмы изготовители шовного материала указывают оптимальное количество узлов.

Хирургический узел — это комбинация из двух горизонтальных перекрещиваний нитей и одного перекрещивания по вертикали. Наложение этого узла необходимо при некотором натяжении тканей, так как первый перекрест предупреждает ослабление узла до второго перекреста.

Простой (женский) узел — это комбинация из двух перекрещиваний нитей по вертикали.

Морской узел — достаточно надежный, однако в случае нарастающей отечности ткани он затягивается, что приводит к сильной ишемии соединенных краев раны.

Наложение узловых швов на слизистую оболочку полости рта отличается некоторыми особенностями. Так, если хирург соединяет слизисто-надкостничные лоскуты, то он сталкивается с проблемой натяжения тканей, даже при мобилизации надкостницы. В этом случае оптимальным является наложение П-образных швов, а в зонах без натяжения — узловых.

При зашивании таких участков как язык, небо, щечная область по линии смыкания зубов, оставление узла и концов лигатур, направленных в полость рта, может привести к травматизации линии шва (прикусывание зубами) и соприкасающихся поверхностей (язык—небо). Поэтому в таких случаях необходимо отдать предпочтение использованию рассасывающегося шовного материала и вворачивающемуся шву.

При наложении обычного узлового шва на глубокую рану возможно оставление остаточной полости. В этой полости может скапливаться раневое отделяемое и приводить к нагноению раны. При затруднении в сопоставлении краев кожной раны может использоваться горизонтальный матрацный П-образный шов. Этого можно избежать также зашиванием раны в несколько этажей. Поэтажное ушивание раны возможно как при узловом, так и при непрерывном шве.

Непрерывный шов. Непрерывный шов накладывают одной нитью. Вначале с одного края раны накладывают простой узловатый шов. Узел завязывают. Затем зашивают всю рану, следя за тщательностью прилегания краев раны и натягивая нить после каждого стежка. Дойдя до конца раны, завязывают конец с петлей, образовавшейся от неполного затягивания последнего стежка. Швы снимают на 7—8-й день, а на лице — через 4—6 дней.

Кроме поэтажного зашивания раны применяется вертикальный матрацный шов (по Донатти). При этом первый вкол производится на расстоянии 2 см и более от края раны, игла проводится как можно глубже для захвата дна раны. Выкол на противоположной стороне раны делается на таком же расстоянии. При проведении иглы в обратном направлении вкол и выкол производятся на расстоянии 0,5 см от краев раны так, чтобы нить прошла в слое собственно кожи. Завязывать нити при зашивании глубокой раны следует после наложения всех швов — это облегчает манипуляции в глубине раны. Применение шва Донатти позволяет сопоставлять края раны даже при их большом диастазе.

Хирургические швы, наложенные на рану, но не стянутые, называются провизорными. Их завязывают на 3—4-й день после наложения при отсутствии в ране воспалительного процесса.

Экстрадермальный непрерывный шов используется не для сближения краев раны, а лишь для их точного сопоставления при отсутствии натяжения на линии шва. При наложении такого шва используют тонкий шовный материал и средства оптического увеличения.

Двухрядный непрерывный шов. Глубокие раны могут быть закрыты двухрядными непрерывными швами. Первый ряд проходит в подкожной жировой клетчатке, приблизительно посередине плоскости разреза жировой ткани, второй ряд— в собственно коже (дерме). Концы нитей каждого ряда швов выводят на поверхность кожи и связывают друг с другом.

Игла при наложении внутрикожного шва вкалывается в область середины дермы. В дальнейшем для получения оптимального послеоперационного рубца выдерживают радиус стежка до 2 мм. Выкалывать иглу всегда нужно напротив места ее вкола так, чтобы при затягивании нити эти две точки совпадали. Закончив шов, два конца нити захватывают инструментом и натягивают до достижения полного сближения краев раны. Необходимым условием при наложении такого шва является исключение натяжения краев. Интрадермальный шов не рекомендуется налагать на раны менее 2 см длиной.

Сшивание ран при помощи скобок. Скобки состоят из металлических пластинок шириной в несколько миллиметров и длиной в 1 см и несколько больше. Концы скобок согнуты в виде колец и снабжены с внутренней стороны острием, которое проникает при накладывании в ткани и предупреждает соскальзывание скобок.

Техника наложения скобок. Для наложения скобок захватывают специальным пинцетом края раны, сводят их, хорошенько приладив друг к другу, затем одним пинцетом удерживают края раны, а другим, находящимся в правой руке, захватывают скобку, накладывают на линию шва и с силой сжимают концы пинцета, вследствие чего скобка сгибается и обхватывает края раны. Скобки накладывают на расстоянии 0,5—1 см и больше друг от друга.

Снятие скобок. Скобки снимают, так же как и швы, через 6—8 дней при помощи специального пинцета или крючков. При отсутствии специальных пинцетов скобки можно снять хирургическими пинцетами, беря ими за кольца скобок.

Важнейшую роль в процессе заживления раны играет отсутствие значительного натяжения на линии швов. Пренебрежение данного принципа приводит к нарушению кровообращения в краях и стенках раны, вызывает их некроз, что является предпосылкой к нагноению раны. Грубая и травматичная техника операции, обширная отслойка краев раны для уменьшения натяжения линии швов, также вызывает образования краевого некроза. Все это в значительной мере зависит от подготовки хирурга и от наличия необходимого оснащения. Сохранение достаточного кровообращения в тканях, образующих стенки раны, обеспечивает первичное заживление раны с формированием тонкого нежного рубца.

Удержание всех слоев раны в положении плотного соприкосновения в период формирования прочного рубца, во многом завит от правильности выбора шовного материала. Оптимальный рубец достигается использованием специальных разновидностей швов, накладываемых шовным материалом, биодеградация которого происходит в поздние сроки.

На сегодняшний день известно более чем 2000 типов узлов для соединения нитей, шпагатов и тросов. Однако, при наложении швов и лигатур хирурги применяют не более десятка вариантов узлов. Более того, каждый хирург использует в повседневной практике всего два – три наиболее отработанных типа узла. При этом, по данным многочисленных руководств по оперативной хирургии, тип узла может и должен зависеть от применяемого шовного материала, глубины раны, натяжения сшиваемых тканей, а также от нагрузки, приходящейся на рану в послеоперационном периоде. Известно, что мультифиламентные нити легче в обращении и лучше держат узел, чем монофиламентные. Вы наверняка удивитесь, узнав, что практически для каждой синтетической нити рекомендуются специфические способы формирования узлов.

Безусловно, те известные рекомендации по технике завязывания узлов, которые мы узнаем еще в Alma mater, становятся естественными и привычными через годы, по мере накопления опыта. Именно тогда уходит спешка, торопливость и порывистость движений («Festina lente!»), приходит ощущение необходимого и достаточного натяжения нити и тканей при завязывании узла. Тем не менее, опыт – субстанция весьма субъективная. Поэтому мы считаем необходимым привести для коллег, только начинающих осваивать премудрости хирургии, основные принципы формирования хирургического узла.

Основное требование к хирургическому узлу – его прочность, то есть стабильность и неспособность к самопроизвольному развязыванию за счет скольжения нитей относительно друг друга.

Следует отдавать предпочтение самому простому способу формирования узла, но при условии, что простота будет не в ущерб надежности.

Многочисленные пели в узле не всегда повышают его прочность, но всегда и значительно увеличивают количество шовного материала в ткани, гарантированно усиливая при этом тканевую реакцию на инородное тело. Концы нитей следует отсекать настолько коротко, насколько возможно для того, чтобы не распустился крайний узел.

Усилие, прикладываемое к нитям при затягивании узлов, должно быть направлено только на поддержании нитей в натянутом положении, петля при этом должна скользить свободно. В противном случае сила, «проталкивающая» петлю вниз, будет способствовать перетиранию нитей. Наиболее часто это неприятное явление происходит на 3-5 узле.

В случае разрыва нити, вне зависимости от числа уже сформированных петель, данный шов необходимо снять и наложить новый. Недопустимо накладывать рядом так называемый «страховочный» шов.

Узел вяжется кистью, а не всей верхней конечностью. Расхожее утверждение о том, что если нити рвутся на втором узле, то они исходно плохого качества, лишено всяких оснований. Критерий правильно подобранного усилия при затягивании нитей – возможность использования шовного материала на 1-2 единицы тоньше обычного.

Чрезмерное затягивание узла не повышает его прочность, а, напротив, приводит к ишемизации тканей и последующему прорезыванию швов. Не нужно использовать признак побледнения тканей, как критерий надежности сопоставления.

После формирования первого узла нити должны находиться в натяжении до опускания второго, закрепляющего узла. Распускание узла с нарушением аппроксимации тканей происходит именно на втором узле. Для обеспечения максимальной надежности узла в особо ответственных ситуациях лучше пожертвовать темпом и многократно «поменять руки» или способ формирования узла. При формировании крайнего узла обычно рекомендуется затягивать нити в направлении, близком к горизонтальному.

Нестабильность монофиламентного узла – объяснимое, но не неизбежное явление. При методично сформированном узле нити монофиламента уплощаются и фиксируются друг относительно друга. При этом приложение избыточной силы (дотягивание) противопоказано: именно монофиламентные нити вследствие чрезмерной деформации могут потерять до 80% своей прочности. На монофиламентных нитях рекомендуется вязать не менее 4 узлов. Существует правило, согласно которому у монофиламентов число узлов на нитях, начиная с 5/0, равно числу «нулей» плюс один узел.

Несмотря на то, что полифиламентные нити характеризуются значительно меньшей тенденцией к развязыванию узла, пренебрегать правильной техникой их завязывания не следует. Количество узлов при завязывании полифиламентных нитей – не менее трех. Большинство современных полифиламентов – комплексные нити и по своим свойствам приближаются к монофиламентам. Поэтому для данного типа шовного материала рекомендуется вязать не менее 4 узлов.

И, наконец, фактором, без сомнения оказывающим принципиальное влияние на прочность и стабильность узла, является его структура, определенная правильным расположением нитей друг относительно друга при завязывании. J. Herrmann, предметно занимавшийся изучением проблемы хирургического узла пришел к выводу о том, что «Надежность узла оказалась более вариабельной характеристикой, чем прочность (хирургической нити). Кроме присущих самому материалу свойств, завязанные разными хирургами узлы демонстрируют значительные вариации в надежности, и даже один и тот же хирург в разное время завязывает узлы по-разному».

Как показывает практика в подавляющем большинстве случаев взаимное расположение нитей в узле возможно в трех основных вариантах: «морской», «хирургический», «бабий». Остальные варианты («тройной», «академический» и т. д. ), часто упоминаемые в литературе, являются их производными.

Существует достаточно много способов формирования хирургических узлов: и традиционных мануальных, и частично инструментальных, и полностью аподактильных. Поэтапная техника их выполнения подробно изложена во многих руководствах. Позволим себе привести лишь три наиболее популярных способа формирования хирургических узлов. Следует заметить, что вне зависимости от способа формирования структура узла должна получаться во всех случаях стандартной, то есть – гарантированно надежной.

Морской узел считается наиболее простым в освоении и надежным способом соединения нитей. Морской узел считается вполне достаточным для шелковых нитей. Однако, для других полифиламентов и, тем более, монофиламентных нитей необходимо формирование дополнительных петель на морском узле. Для правильного формирования этого узла, как правило, требуется обязательная смена нитей в руках, хотя существует методика формирования этого узла и одной рукой. Достаточно не поменять нити в руках и получается другой, «бабий», узел с совершенно иными свойствами. Структура этого узла не обеспечивает надежной фиксации нитей друг относительно друга и совершенно закономерно «бабий» узел, вне зависимости от вида нити, склонен к самораспусканию. Тем не менее этот узел очень прост в исполнении и требует минимальных затрат по времени. Возможно поэтому этот узел, формально неприемлемый в хирургии, используется в реальной жизни весьма часто. Не правда ли?

Хирургический узел является видоизмененным вариантом морского узла и отличается формированием двухоборотной первой петли. Двойной оборот нитей первой петли значительно повышает стабильность узла. По этой причине именно хирургическим узлом пользуются в ситуациях, когда недопустимо распускание первой петли (например, при лигировании крупных сосудов). Тем не менее, и хирургический узел в моноварианте недостаточен для монофиламентных нитей. Хирургический узел требует больших затрат времени и потенциально может способствовать перетиранию нити при затягивании первой, двойной петли. Кроме того, следует понимать, что отсутствие смены нитей в руках при формировании второй петли хирургического узла превращает его в обычный «бабий» узел.

Одним из популярных методов формирования узлов является так называемый «американский», или «гинекологический», или «метод скользящей петли». Официальное название способа формирования узла – задний способ с участием трех пальцев. При этом одна нить удерживается неподвижной пальцами одной руки, а пальцы другой руки формируют и низводят скользящую петлю вниз. Узел позволяет быстро формировать и низводить одну петлю за другой. Он является одним из самых «быстрых» способов — на формирование петли при достаточной тренированности уходит меньше секунды! Важное преимущество способа заключается также в том, что во время формирования петли переплетение нити постоянно удерживается руками (ни одну из нитей не отпускают и, соответственно, повторно не захватывают), что уменьшает вероятность погрешностей при завязывании. Недостатком способа является невозможность надежно контролировать натяжение нитей первой петли (если способ применяется для формирования второй петли узла), поэтому данный способ желательно применять для формирования первой, третьей и последующих петель, где не требуется постоянного контроля за натяжением нитей, как для формирования второй петли (И. В. Слепцов, Р. А. Черников; 2000). При этом следует учитывать, что без смены нитей в руках получается цепочка узлов по типу косички, характеризующаяся минимальной стабильностью и способностью к саморазвязыванию вне зависимости от количества сформированных петель. В данном случае большое количество эффектно «накинутых» петель лишь создает опасную иллюзию прочности узла. Тем не менее, при своевременной смене нитей в руках и формировании двухоборотной петли даже при «американском» методе получается стандартный морской или хирургический узел соответственно.

Все замечания относительно методики формирования хирургического узла, основанной на опыте традиционных («открытых») операций, в полной мере относятся и к эндоскопическим вмешательствам. Здесь также должны быть сформированы классические морской или хирургический узлы с необходимым количеством дополнительных петель. Узел при эндоскопических операциях может быть сформирован либо экстракорпорально, либо интракорпорально. В первом случае проксимальный конец нити остается снаружи, дистальный конец вместе с иглой после прошивания также извлекается через троакар из брюшной (плевральной) полости, узлы формируются с применением обычной мануальной техники и низводятся в полость пушером. Во втором случае игла с нитью полностью проводится в полость, после прошивания ткани петли узла формируются иглодержателем и диссектором (граспером), при сформированном и затянутом узле обе нити отсекаются и удаляются через троакар наружу. Преимуществом экстракорпорального способа является возможность постоянного натяжения нитей, что гарантирует отсутствие распускания первого узла. Именно поэтому экстракорпоральный узел рекомендуется при шве сравнительно малоэластичных тканей, а также в ситуациях, когда распускание узла чревато весьма неприятными последствиями (например, лигирование крупных артерий).

Наиболее популярным способом экстракорпорального формирования узла является методика, предложенная L. Roeder. При этом создается многопетлевой, скользящий лишь в одном направлении и поэтому гарантированно нераспускающийся узел. После формирования вне брюшной (плевральной) полости узел Редера низводится через троакар пушером и прочно фиксирует прошитую или лигированную структуру. Распустить сформированный узел Редера уже невозможно.

Интракорпоральный узел значительно сложнее в плане технического освоения, сопровождается неизбежным захватом нити инструментами, контроль натяжения нитей после формирования первой петли практически невозможен. По этой причине при интракорпоральном шве предпочитают использование полифиламентных шовных материалов для большей стабильности узла. Несмотря на это, интракорпоральная техника формирования узла используется более часто, чем экстракорпоральная, поскольку при правильном исполнении требует значительно меньших временных затрат и не нарушает темпа операции.

Статья добавлена 29 марта 2016 г.