Какая рифмовка употреблена в стихотворении что ты любишь

2. Стих и стихотворение. Форма рифмовки

Прежде, чем приступить к делу, я немного отвлекусь. Очень часто мы говорим о своих твореньях, употребляя слово «стих»: «Я написал такой-то стих…». И не менее часто используем это слово в своих стихотворениях. Возможно, по нормам языка это допустимо. Но каждое слово русского языка всегда несет какой-то особый оттенок, объяснить значение которого бывает трудно. Я люблю стихи, бесконечно их уважаю, считаю их мистикой, нисходящей на нас свыше и часто незаслуженно. Поэтому для меня слово «стих» носит оттенок уничижительный. Не стих, а СТИХОТВОРЕНИЕ. Вам так не кажется?

Вернемся к нашим баранам – к устройству строфы. Строфа из четырех строк называется КАТРЕНОМ. Катренами мы любим писать больше всего – это наиболее распространенная и самая простая форма строфы. При этом катрены бывают так непохожи один на другой, что из них можно «сплести» совсем разные мелодии.

Да просят меня поэты, но для меня все стихи – это не просто текст, а прежде всего мелодия, которая несет какое-то смысловое содержание, и если стихотворение не звучит, а только повествует, то для меня это не более, чем рифмованная проза. Катрены отличаются друг от друга избранным стихотворным метром, числом стоп и формой рифмовки. На форме рифмовки я и хочу остановиться сегодня более подробно.

Как в обыденной речи, рассказывая о чем-то, что нас волнует, мы меняем свою интонацию и делаем разные акценты, так и форма рифмовки способна привлечь внимание читателя к одним строфам и сделать более спокойными (повествовательными) другие.

В своих стихах я очень часто в разных строфах одного и того же стихотворения использую разные типы рифмовки. Метр и количество строк в строфах у меня одинаковы, а форма рифмовки – разная. И почти всегда получаю по этому поводу замечания от своих читателей, указывающих мне на мою «ошибку». Заинтересовавшись этим «запретом» я, просматривая учебники по стихосложению, стала искать, где и почему существует такой запрет, и существует ли он вообще. Да так и не нашла. Напоминаю, речь сейчас идет не о Твердых Формах, не о сонетах, где строфы жестко определены формулой их написания, мы сейчас говорим о самых обычных рифмованных стихотворениях.

Однажды мне повезло – в известном учебнике М.Л. Гаспарова «Русские стихи» я нашла пример стихотворения известного русского поэта Вячеслава Иванова, который дважды меняет тип рифмовки внутри одного своего маленького произведения «Русский ум»:

Своеначальный, жадный ум, –

Как пламень, русский ум опасен:

Так он неудержим, так ясен,

Так весел он – и так угрюм.

Подобный стрелке неуклонной,

Он видит полюс в зыбь и муть;

Он в жизнь от грезы отвлеченной

Пугливой воле кажет путь.

Как чрез туманы взор орлиный

Обслеживает прах долины,

Он здраво мыслит о земле,

В мистической купаясь мгле.

Вяч. Иванов, 1890

Три строфы – и три разных типа рифмовки. Как вам это?

Вячаслав Иванов целенаправленно использует психологическое ощущение разницы между типами рифмовки, располагая три строфы своего стихотворения в порядке АББА, ВГВГ, ДДЕЕ – от самой сложной к самой простой. Первое его четверостишие (охватная рифмовка), описывающее «русский ум», полно волнующих противоречий; второе (перекрестная рифмовка) показывает путь выхода из этих противоречий; третье (парная) возвращает нас к спокойной гармонии.

Итак, нет никакого криминала в том, что форма рифмовки ваших строф-катренов (именно о них и только о них сейчас идет речь!) внутри стихотворения меняется (из перекрестной переходит в охватную или в парную). Но делается это не хаотично, не случайно, а только тогда, когда сам автор точно знает, на какие строфы и какой именно акцент он хочет сделать для раскрытия темы своего стихотворения.

В следующей моей статье я хочу продолжить разговор о видах концевых рифм в катренах и на примерах покажу, как они влияют на мелодию стихотворения. Надеюсь, это окажется для вас интересным. С уважением, ваш Чайник со Свистком.

Какая рифмовка употреблена в стихотворении что ты любишь

Подробнее о схемах.

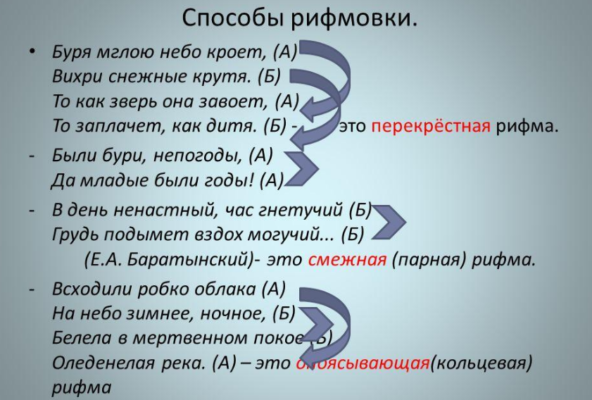

РИФМОВКА – порядок чередования рифм в стихе. Основные способы рифмовки:

1.Смежная рифмовка «ААBB».

2. Перекрёстная рифмовка «АBАB».

О, есть неповторимые слова,

Кто их сказал – истратил слишком много,

Неистощима только синева

Небесная и милосердье Бога.

(А. Ахматова)

3. Кольцевая рифмовка

(охватная, опоясывающая) «АBBА»

Уж подсыхает хмель на тыне.

За хуторами, на бахчах,

В нежарких солнечных лучах

Краснеют бронзовые дыни…

(А. Бунин)

4. Холостая рифмовка «АВСВ».

Первый и третий стих не рифмуются.

Травка зеленеет,

Солнышко блестит,

Ласточка с весною

В сени к нам летит.

(А.Н. Плещеев)

6. Смешанная рифмовка (вольная) – способ чередования и взаимного расположения рифм в сложных строфах. Наиболее известные формы: октава, сонет, рондо, терцина, триолет, лимерик и пр.

Пример смешанной рифмовки:

ТЕРЦИНА – ряд трёхстиший с рифмовкой ABА BCB CDC. («Божественная комедия» Данте).

Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу,

Утратив правый путь во тьме долины.

Каков он был, о, как произнесу,

Тот дикий лес, дремучий и грозящий,

Чей давний ужас в памяти несу!

Жил-был старичок у причала,

Которого жизнь удручала.

Ему дали салату

И сыграли сонату,

И немного ему полегчало.

(Э. Лир)

Ты промелькнула, как виденье,

О, юность, быстрая моя,

Одно сплошное заблужденье!

Ты промелькнула, как виденье,

И мне осталось сожаленье,

И поздней мудрости змея.

Ты промелькнула, как виденье,—

О, юность быстрая моя!

(К. Бальмонт)

Тогда лишь слово в ход пустить твой долг,

Когда уверен ты, что будет толк.

(Саади)

В колыбели – младенец, покойник в гробу:

Вот и всё, что известно про нашу судьбу.

Выпей чашу до дна и не спрашивай много:

Господин не откроет секрета рабу.

(Омар Хайям)

ПАНТОРИФМА (панторим) – стих, в котором все слова рифмуются между собой.

Опьяняет смелый бег,

Овевает белый снег,

Режут шумы тишину,

Нежат думы про весну.

(В. Брюсов)

Мёрзла кисть сирени. В это

Время он, нарвав охапку

Молний, с поля ими трафил

Озарить управский дом.

(Б.Л. Пастернак)

И хрустальные озёра

У подножий великаньих,

И пустынные долины.

(В. Невский)

Рифма Урок 5

Спи, дитя моё, усни! А

Сладкий сон к себе мани. А

В няньки я тебе взяла Б

Ветра, солнце и орла. Б

По условным обозначениям вы видите: схема этой строфы – ААББ.

Два стиха, скреплённые созвучием (рифмой) образовали пары.

Рифмующиеся строчки могут сочетаться между собой различными способами.

Основных способов рифмовки три.

1. Смежная (парная) рифмовка ААББ

Забыв вражду великодушно А

Движенью тайному послушный, А

Быть может, я ещё могу Б

Дать руку личному врагу… Б

(К. Рылеев «Наливайко»)

2. Перекрёстная рифмовка

Сквозь волнистые туманы А

Пробирается луна, Б

На печальные поляны А

Льёт печально свет она Б

(А. Пушкин «Зимняя дорога»)

Чудная картина А

Как ты мне родна: Б

Белая равнина, А

Полная луна, Б

Свет небес высокий, А

И блестящий снег, Б

И саней далёких А

Одинокий бег. Б

(А. Фет)

3. Охватная (опоясывающая, кольцевая) рифмовка:

Четыре дня мы шли опустошённой степью А

И вот открылось нам раздолие Днепра, Б

Где с ним сливается Десна, его сестра… Б

Кто не дивится там его великолепью! А

(В. Брюсов «Разорённый Киев»)

Не часто к нам слетает вдохновенье, А

И краткий миг в душе оно горит, Б

Но этот миг любимец муз ценит, Б

Как мученик с зкмлёю разлученье. А

Этими тремя способами, конечно, не исчерпываются возможности сочетания рифмующихся стихов; иногда рифмы располагаются весьма прихотливо. Но почти все многочисленные сложные комбинации можно свести к этим трём основным.

Рассмотрим следующий пример:

Богат и славен Кочубей,

Его луга необозримы;

Там табуны его коней

Пасутся вольны, нехранимы.

Кругом Полтавы хутора,

Окружены его садами.

И много у него добра,

Мехов, атласа, серебра

И на виду, и под замками.

Но Кочубей богат и горд

Не долгогривыми конями,

Не златом, данью крымских орд,

Не родовыми хуторами,

Прекрасной дочерью своей

Гордится старый Кочубей…

(А. Пушкин «Полтава»)

И другой:

В последний раз твой образ милый

Дерзаю мысленно ласкать,

Будить мечту сердечной силой

И с негой робкой и унылой

Твою любовь воспоминать.

Бегут, меняясь, наши лета,

Меняя всё, меняя нас,

Уж ты для своего поэта

Могильным сумраком одета,

И для тебя твой друг угас.

(А.Пушкин «Прощание»)

В первом отрывке все строки по характеру связи отличны друг от друга, нет стройной системы.

Второй отрывок отчётливо делится на пятистишия – это и есть строфы.

Первый признак строфы – это повторяемость блоков.

Второй признак – интонационная законченность, с более длинной паузой между блоками. Обычно в конце строфы стоит точка или знаки вопросительный или восклицательный.

Интонационно-синтаксическая законченность строфы – признак не менее важный, чем определённый порядок рифм. Иначе говоря, каждая строфа обычно развивает свою тему, смысловое единство.

Теперь, когда вы поняли, что такое строфа и схемы стихосложения, проведём контрольный закрепляющий диктант.

1. Цвет небесный, синий цвет ет А

Полюбил я с малых лет ет А

В детстве он мне означал ал Б

Синеву иных начал ал Б

И теперь, когда достиг иг В

Я вершины дней своих, их В

В жертву остальным цветам ам Г

Голубого не отдам. ам Г

(Н. Бараташвили)

Рифмовка – параллельная.

Строфы две: ААББ и ВВГГ – четверостишия.

2. Люблю грозу в начале мая, ая А

Когда весенний первый гром, ом Б

Как бы резвяся и играя, ая А

Грохочет в небе голубом. ом Б

Гремят раскаты молодые, ые В

Вот дождик брызнул, пыль летит, ит Г

Повисли перлы дождевые, ые В

И солнце нити золотит. ит Г

(Ф. Тютчев)

Рифмовка – перекрёстная

Строфы две: АБАБ и ВГВГ – четверостишия.

3. Глухая степь – дорога далека, ка А

Вокруг меня волнует ветер поле ле Б

Вдали туман – мне грустно поневоле ле Б

И тайная берёт меня тоска ка А

(Я.Полонский)

Рифмовка – опоясывающая

Строфа одна – АББА – четверостишие.

Усложняем задание:

4. Сижу задумчив и один ин А

На потухающий камин ин А

Сквозь слёз гляжу жу Б

С тоскою мыслю о былом ом В

И слов в унынии моём ём В

Не нахожу жу Б

Былое было ли когда? да Г

Что ныне будет ли всегда? да Г

Оно придёт ёт Д

Пройдёт оно, как всё прошло ло Е

И канет в тёмное жерло ло Е

За годом год од Д

За годом год, за веком век… ек Ж

Что ж негодует человек, ек Ж

Сей знак земной ой З

Он быстро быстро вянет так, ак И

Но с новым летом новый злак ак И

И лист иной… ой З

(Ф. Тютчев)

Рифмовка – сложная

Строф три: ААБВВБ; ГГДЕЕД; ЖЖЗИИЗ – шестистишия.

5. Ревёт ли зверь в лесу глухом, ом А

Трубит ли рог, гремит ли гром, ом А

Поёт ли дева за холмом ом А

На всякий звук ук Б

Свой отклик в воздухе пустом ом А

Родишь ты вдруг уг Б

Рифмовка – сложная

Строф две: АААБАБ и ВВВГВГ – шестистишия.

6. Вода. Бывало встанешь утром рано, но А

И кран, с его металла белизной, ой Б

Забулькает, как соловей весной, ой Б

И долго будет течь вода из крана. на А

А нынче, ледяным перстом заткнув, ув В

Мороз оледенил блестящий клюв. юв В

Рифмовка – сложная

Строфа одна: АББАВВ – шестистишие.

На этом закончим и проверим, кто что написал.

(Ребята читают по очереди, идёт контроль и оценка деятельности детей)

Закрепление материала:

Ответьте на вопросы:

1. Какие основные способы рифмовки вы узнали?

2. Каковы основные признаки строфы?

3. Сколько строк встретилось нам в строфах?

Молодцы, ребята, вы хорошо поработали.

Задание на дом:

Сочинить три четверостишия на каждую из основных рифмовок: параллельную, перекрёстную и опоясывающую. И сочинить одно шестистишие со следующими рифмующимися окончаниями:

ом

ом

ет

ат

ат

ет

Виды рифмовки в стихотворении

Всего получено оценок: 543.

Всего получено оценок: 543.

Все мы знаем такие слова, как «рифма» и «рифмовка», но не всегда можем определить разницу между ними. А между тем это совершенно разные понятия. Рифма – это созвучие окончаний в словах, а рифмовка – порядок чередования рифм в стихе. В данной статье речь пойдет о рифмовке и видах рифмовки в стихотворении.

Виды рифм

Все рифмы можно разделить на несколько видов: по специфике ударения, по качеству и количеству совпадений слогов.

Если рассматривать рифмы по специфике ударения, то следует выделять:

Выделяют также такой вид рифмовки, как холостая рифма, когда первая и третья строки не рифмуются, но при этом вторая строка рифмуется с четвертой строкой.

Выделяют три вида рифмовки:

Чтоб дружбу товарищ пронёс по волнам, –

Мы хлеба горбушку – и ту пополам!

Коль ветер лавиной, и песня – лавиной,

Тебе – половина, и мне – половина!

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом.

Пример:

Глядел я, стоя над Невой,

Как Исаака-великана

Во мгле морозного тумана

Светился купол золотой.

Выделяют также такой вид, как свободная рифмовка. Такой вид не имеет схематического рисунка, а представляет собой отсутствие закономерности в чередовании рифм.

Что мы узнали?

Данная статья поможет школьникам научиться различать такие понятия, как «рифма» и «рифмовка», разбираться в видах рифмовки. Здесь приведены существующие виды рифм, а также примеры и схемы их написания.

Лекция 10. Виды рифм

Ударная гласная может располагаться в слове несколькими способами. Она может замыкать слово, после нее могут идти только согласные, а могут следовать один или два слога с безударными гласными. В первом случае, когда после ударной гласной нет других гласных, рифма называется односложной. Если имеется безударная гласная – то двухсложной.

Односложные рифмы называются МУЖСКИМИ. Это самые простые рифмы: Я – моЯ, моЯ – свиньЯ, рАЗ – квАС – бАС – нАС и т.п.

Двухсложные рифмы называются ЖЕНСКИМИ. В них совпадает больше звуков: плАНЫ – рАНЫ; стрАННО – тумАННО; стАЯ – большАЯ, крАЯ – игрАЯ, вИна – картИна.

Иногда стихи строятся только на мужской, иногда только на женской рифме.

Как полны их звУКИ

Безумством желАНЬЯ!

В них слезы разлУКИ,

В них трепет свидАНЬЯ.

(М.Лермонтов)

Но чаще всего мужские и женские рифмы чередуются, что автоматически получается, например, при усечении амфибрахия.

Поздняя осень. Грачи улеТЕЛИ,

Лес обнажился, поля опусТЕЛИ.

Только не сжата полоска одНА…

Грустную думу наводит оНА.

(Н.Некрасов «Несжатая полоса»)

Применение различных видов рифм в одном стихотворении разрушает его монотонность и создает присущую только ему музыку.

После ударной гласной могут следовать и два слога: нОсИтсЯ – прОсИтсЯ, трОстОчкА – кОстОчкА, тЯнЕтсЯ – пьЯнИцА. Такие рифмы называются ДАКТИЛИЧЕСКИМИ.

Дактилической рифмой связаны строки лермонтовской «Тучи» («Тучки небесные, вечные странники….»). Но чаще встречается чередование дактилической рифмы с мужской.

По вечерам над рестоРАНАМИ

Вечерний воздух дик и глУХ,

И правит окриками пьЯНЫМИ

Весенний и тлетворный дУХ.

Вдали над пылью переУЛОЧНОЙ,

Над скукой загородных дАЧ,

Чуть золотится крендель бУЛОЧНОЙ

И раздается детский плАЧ.

(А. Блок «Незнакомка»)

Гораздо реже встречается чередование женской и дактилической рифм.

Под насыпью, во рву некОШЕНОМ,

Лежит и смотрит, как живАЯ,

В цветном платке, на косы брОШЕННОМ,

Красивая и молодАЯ.

Бывало, шла походкой чИННОЮ

На шум и свист за ближним лЕСОМ.

Всю обойдя платформу длИННУЮ,

Ждала, волнуясь под навЕСОМ.

(А. Блок «На железной дороге»)

Влияние вида рифм на музыку стиха хорошо видно на примере стихотворений одного размера (ямба).

«Мцыри» М.Лермонтова построено на мужских рифмах:

Ко мне он кинулся на грудь;

Но в горло я успел воткнуть

И там два раза повернуть

Мое оружье. Он завыл,

Рванулся из последних сил,

И мы, сплетясь, как пара змей,

Обнявшись крепче двух друзей,

Упали разом, и во мгле

Бой продолжался на земле.

Царя властительно над долом,

Огни вонзая в небосклон,

Ты труб фабричных частоколом

Неумолимо окружен.

Стальной, кирпичный и стеклянный,

Сетями проволок обвит,

Ты – чарователь неустанный,

Ты – неслабеющий магнит.

Кратко скажем о ГИПЕРДАКТИЛИЧЕСКОЙ – четырех, пяти, шестисложной рифме: поМЕШАННАЯ – бЕШЕННАЯ, расскАЗЫВАЯ – размАЗЫВАЯ.

Они встречаются редко.

Холод, тело тайно сковывающий,

Холод, душу очаровывающий…

От луны лучи протягиваются,

К сердцу иглами притрагиваются.

….

Снег сетями расстилающимися

Вьёт над днями забывающимися,

Над последними привязанностями,

Над святыми недосказанностями!