Какие литературные течения объединял модернизм что было основой

Что сближает разные течения модернизма? Модернизм в литературе 20 века

Что такое модернизм?

Характерные черты модернизма

Период модернизма не только в искусстве (хотя в этой области он проявлялся, пожалуй, ярче всего), но и в философии, и науке, определяется резким разрывом с предыдущими концепциями и опытом, характеризуется желанием опровергнуть устаревшие начала и установить актуальные, появлением новых выразительных художественных форм, которые отличались общностью и схематичностью. Иногда поиск форм выражения субъективного взгляда на реальность был самоцелью в ущерб идейной ценности и эстетики произведения. Все эти особенности модернизма вызывали его негативное восприятие в буржуазном обществе. Ценности его эти течения ставили под сомнение. Буржуазные настроения находили свои отражения в первую очередь в реализме, а модернизм и реализм – прямо противоположные течения. Отрицание традиций культуры, начиная с античности, заканчивая реализмом, принято обозначать как авангардизм (от французского «передовой отряд»), но это понятие относится уже к 20 веку. Впрочем, соотношение понятий модернизма и авангардизма до сих пор нечетко, они воспринимаются то как взаимозаменяемые, то как полностью противоположные.

Культура модернизма

Модернизм, в сущности, был выражением всех внутренних несостыковок и противоречий, существующих в буржуазном обществе. Это произошло как под влиянием развития науки и техники, так и под влиянием мировых социально-политических катастроф. Конфликты и разлад в обществе, безусловно, оказали влияние на изменение психологии людей начала 20 века, так же, как и появление технических новинок и коммуникативных средств.

Культурное и социальное расслоение повлекло за собой возникновение двух субкультур – элитарной и массовой, разделение на которые присутствует в обществе и до сих пор. В этот же период возникло понятие китча, тесно связанное с массовой культурой.

Не касаясь пока что искусства и литературы, можно сказать о модернизме в философии, где он соприкасается главным образом с так называемой философией жизни, а также экзистенциализмом.

В культуре модернизма нашел свое отражение так называемый закат Европы, но суть этого течения не только в изображении культурного и духовного кризиса, но и в непрестанном поиске путей выхода из него. И если говорить о том, что сближает разные течения модернизма, то это в первую очередь то, что все они дают многочисленные разнообразные варианты выхода.

Модернизм в искусстве

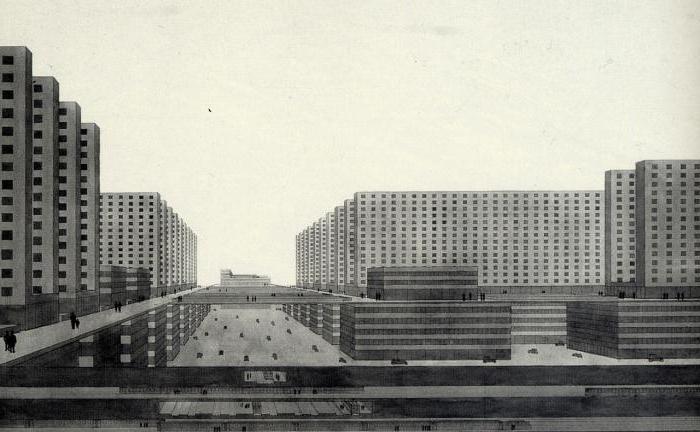

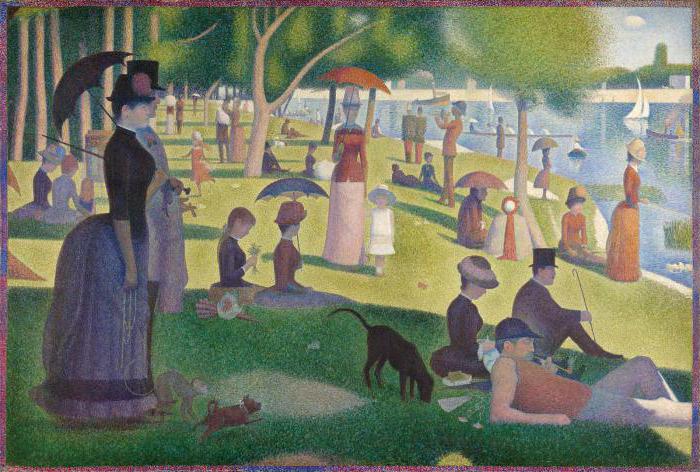

Для обозначения модернизма в искусстве обычно используют термин «модерн». Оно начинает изменяться качественно: если раньше авторы изображали в основном скопированную реальность, то с конца девятнадцатого века на полотнах они передают собственный взгляд на эту реальность, свои эмоции и чувства по отношению к ней, стремясь тем самым изобразить настоящую реальность, скрывающуюся за внешней оболочкой.

С конца 19 века возникает огромное количество разнообразных стилей, для общего обозначения которых используется термин «модернизм». Такое резкое появление новых стилевых течений может быть связано с тем, что жизнь в этот период начинает меняться крайне быстро, все постоянно изменяется, и вместе с развитием науки, общественных взаимоотношений, политики возникают, исчезают и видоизменяются различные стили в искусстве и архитектуре. Возникают идеи «искусства для искусства», «искусства для себя», и одновременно с этим искусство становится средством для препарирования окружающей реальности и преодоления ее противоречий.

Среди наиболее значительных и заметных можно назвать импрессионизм, постимпрессионизм, кубизм, фовизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм и абстрактное искусство. Для всех этих жанров характерен разрыв с изображением объективной реальности, крайне субъективный взгляд, элитарность и отказ от художественного наследия предыдущих эпох – классицизма и реализма. Последнее не всегда означает только полный разрыв с ранним художественным опытом, но также и стремление выразить эстетические идеалы в более качественном виде.

Новые стили возникали в разные временные отрезки и в разных странах, зачастую у художников, работающих в модернистских стилях. Что сближает разные течения модернизма, если они были настолько отличны друг от друга? В сущности, часто их не объединяло ничего, кроме следования антиреалистическим тенденциям и стремления выразить свое видение мира.

Модернизм в литературе

Как направление в литературе модернизм складывается накануне Первой мировой войны и достигает расцвета в 20-е годы XX века. Так же, как и в искусстве, модернизм представляет собой интернациональное течение, представленное различными школами – экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм и др.

Основными целями литературы направления модернизма, которая пришла, чтобы заменить собою классический роман, были следующие: максимально раскрыть индивидуальное восприятие мира человеком, проникнуть в глубины его подсознания, изучить работу памяти. Проблемы социального характера, которые были так важны для литературы предыдущих эпох, уже не играют для модернистов столь большой роли, акцент делается на моральные, экзистенциальные вопросы. В частности, большое внимание модернисты уделяли тематике военных конфликтов и так называемого потерянного поколения. В литературе демонстрируется ощущение оторванности человека от реальности и возникающее от этого чувство абсурдности индивидуального и всеобщего существования, что особенно было характерно для экзистенциалистов.

Основателями модернистского течения в литературе, разработавшими новые приемы работы со словом, считают трех писателей – Д. Джойса, Ф. Кафку и М. Пруста. Сильное влияние на литературу модернизма оказали философ Ф. Ницше, концепции З. Фрейда и К. Юнга.

Литература модернизма состоит из многочисленных разнообразных группировок, объединенных между собой стремлением не описать окружающую реальность, но самовыразиться, что в конечном счете помогло направить фокус общественного внимание на индивидуальность каждого человека и оказало значительное влияние на изменение психологии общества.

Русский модернизм

Интересным явлением предстает модернизм в России. Здесь он был представлен в первую очередь в литературе и имеет ряд особенностей. В частности, как и все модернистские течения, имел интерес к древним мифологическим образам, но в русском варианте модернизма это отразилось особенно ярко, в нем появился четкий ориентир на мифологию и фольклор. Русский модернизм был присущ той части интеллигенции, которая была наиболее европеизирована. Точно так же, как и западный, модернизм в России был в определенной степени пронизан настроениями декаданса, что в особенности касается одного из наиболее крупных течений – символизма. И модернизм во всем мире был представлен приверженцами грядущей духовной революции.

Модернизм в русской литературе

Символизм

Как направление в литературе символизм появился в конце 19 века во Франции. Поэзия становится индивидуальной, она закрепляет мгновенные впечатления, стремится стать максимально чувственной и выразительной.

Акмеизм

Это явление возникло как противовес символизму, основываясь на идеях о четкости и ясности взгляда на действительность и соответствующем ее изображении. Слово, по их мнению, не должно быть многозначным, ему следует носить изначальный смысл, стиль должен быть лаконичным, сдержанным и выразительным, структура произведения – строгая и отточенная. Начало существования акмеизма связывают с возникновением «Цеха поэтов», руководителями которого были поэты Гумилев и Городецкий. В этом течении возникает перекличка с литературными традициями Золотого века русской поэзии. Среди других представителей модернизма можно назвать А. Ахматову, О. Мандельштама, М. Кузмина.

Футуризм

Представители этого наиболее авангардного из течений стремились создать искусство, которое коренным образом изменило бы окружающую действительность. Они отличались не только использованием экспериментальных форм творчества, смелого поэтического строя и языка, но зачастую и тем, что совершали эпатажные поступки и вели необычный образ жизни. Футуризм разделялся на несколько подгрупп: эгофутуризм, кубофутуризм, «Центрифугу» и включал в себя таких знаменитых поэтов, как В. Маяковский, В. Хлебников, Д. Бурлюк и многих других. Временем появления этого модернистского (и даже больше, авангардистского) течения считают 1910 год, когда был напечатан первый сборник футуристической поэзии «Садок судей».

Модернизм в русской живописи

Модернизм значительно проявил себя не только в русский литературе, но и в живописи. Среди представителей модернизма в этом виде искусства стоит вспомнить в первую очередь М. Врубеля, И. Билибина, А. Бенуа, В. Васнецова – список можно продолжать бесконечно, особенно если вспомнить других художников, которые так или иначе обращались к модерну в разные временные периоды. Их творчество одновременно обнаруживало в себе сходство с теми поисками, которые примерно в это же время происходили в Европе, но и заметно отличалось от них. Для них свойственна определенная условная декоративность, четкие и скульптурные лица и фигуры персонажей на первом плане, орнаментальность и масштабных плоскостей цветов. Все эти характерные черты придавали живописным полотнам большую выразительность и трагичность. Основными темами, к которым обращались художники, были темы смерти, скорби, сна, легенды, эротики. Кроме того, в живописи появилась определенная ценность символики цветов и линий.

Общее в модернистских направлениях

Итак, в финале можно сказать, что разные течения модернизма сближает то, что все они противопоставляют себя реализму и ценностям, которые реализм отражал. Модернистские произведения вне зависимости от направления в искусстве были своеобразными экспериментами, действительно новым, неожиданным и необычным явлением в культуре конца девятнадцатого века, постоянно находящимся в поиске. Модернизм и его стилевые течения стремились стать стилем в отличие от других стилей, возникавших естественным и органичным образом в мировой культуре, в сущности, независимо от желания творцов. Возможно, причиной столь недолгого существования этого течения было то, что в нем ставился слишком сильный акцент на индивидуализм.

Литературные течения поэзии русского модернизма

Вы будете перенаправлены на Автор24

Модернизм – это направление в искусстве и литературе конца 19 – начала 20 века. Для модернизма характерен отказа от классических стандартов и поиск новых литературных форм, нового стиля.

Существует несколько течений модернизма:

Символизм

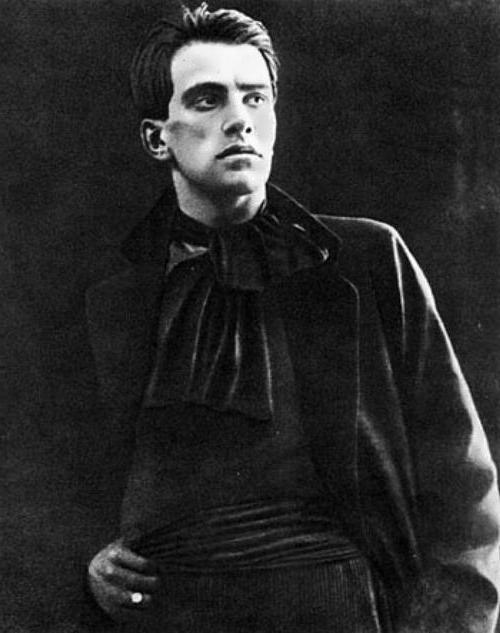

Самым первым и наиболее значительным из течений модернизма в России является символизм. В символизме принято рассматривать два главных этапа. Первый этап – 1890-е годы. Поэтов этого этапа называли старшими символистами.

В 1900-е годы в символизме появились новые силы, которые обновили облик этого течения. Вторую волну символизма называют младосимволизмом.

Эстетика и философия символизма формировалась под воздействием различных учений. Это и учения древнегреческого философа Платона, и философские системы В. Соловьева и Ф. Ницше.

В понимании символистов творчество рассматривалось как созерцание тайных смыслов на подсознательно-созерцательном уровне, доступное лишь художнику. От художника-творца требуется необходима не только лишь чуткость, но и владение искусством намека. Ценность стихотворной речи по мнению символистов заключалась в утаенности смысла, недосказанности. А главным средством, которое должно передавать созерцаемые тайные смыслы, был символ.

Акмеизм

Как реакция на крайности символизма сформировалось новое модернистское течение – акмеизм. Акмеизм, который пришел на смену символизму, не имел философско-эстетической программы, разработанной детально. Реальный взгляд на вещи является основой акмеизма, в отличие от символизма, где определяющим фактором являлась сиюминутность бытия, какая-то тайна, покрытая ореолом мистики. Нечеткость символов и туманность, присущая символизму, в акмеизме сменялась точными словесными образами. Акмеисты считали, что слово должно приобрести свой изначальный смысл.

Наивысшей точкой в иерархии ценностей акмеистов является культура, которая тождественна общечеловеческой памяти. Отсюда и частые обращения акмеистов в сюжетам и образам из мифологии. Акмеисты, в отличии от символистов, ориентировавшихся на музыку, ориентировались на пространственные искусства – скульптуру, живопись, архитектуру. Такое тяготение к трехмерному миру выражается в увлечении акмеистами предметностью.

Готовые работы на аналогичную тему

Главной отличительной чертой представителей акмеизма является их организационная сплоченность.

Это было не столько организованное течение с общей платформой, сколько группа талантливых поэтов, объединенных личной дружбой. Это отличает акмеистов от символистов и футуристов.

Наиболее активными участниками течения акмеизма являются А. Ахматова, Н. Гумилев, О. Мандельштам, В. Нарбут, С. Городецкий, М. Зенкевич.

В качестве литературного течения акмеизм просуществовал примерно два года. В 1914 году произошел раскол в обществе акмеистов и «Цех поэтов», как себя называли акмеисты, был закрыт.

Главными принципами акмеизма являются:

Футуризм

В 1910-начале 1920-х годов сформировалось авангардистское движение футуризма.

Футуризм, в отличие от акмеизма, возник не в России – родиной этого движения была Италия.

Течение футуризма претендовало на построение искусства будущего и выступало под лозунгом нигилистического отрицания всего художественного опыта, сформированного ранее.

Футуристы выступали за разрушение условностей и форм искусства ради слияния его с жизненным процессом 20 века, носившем ускоренный характер.

Для данного течения характерно преклонение перед скоростью, силой, движением, действием и агрессией.

Футуристы презирали слабых и возвеличивали себя. В футуризме происходило утверждение приоритета силы, упоение разрушением и войной. Общественно – политическая ситуация, сложившаяся в России, стала благодатной почвой для развития футуризма. Как и любое другое авангардное явление, футуризм требовал повышенного внимания к себе, равнодушие было совершенно неприемлемым. Для существования и развития футуризму требовалась атмосфера литературного скандала. Крайности, преднамеренно показываемые футуристами в своем поведении, вызывали ярко выраженный протест публики и агрессивное неприятие его, что только и требовалось футуристам.

Стратегия привлечения внимания к себе при помощи скандалов успешно срабатывала и в материальных целях. 1912-1916 годы являются периодом наивысшего расцвета авангарда, в этот период проводится огромное количество выставок, диспутов, спектаклей, поэтических чтений. Поэтому часто в прессе футуристов обвиняют в корыстолюбии.

Но все же русский футуризм в своей основе был преимущественно поэтическим течением. Главной темой в манифестах футуристов была реформа слова, поэзии и культуры в целом. А в скандальных лозунгах, бунтарстве футуристов было больше эмоций эстетических, нежели революционных.

Имажинизм

На основе литературной практики футуризма в первые годы после революции в России возникло новое литературно-художественное течение – имажинизм. Это была последняя нашумевшая школа в поэзии 20 века. несмотря на то, что направление имажинизма было создано через два года после революции, по своему содержанию оно не имеет ничего общего с революцией.

К первым поэтам-имажинистам относятся С. Есенин, А. Мариенгоф, В. Шершневич.

Основным принципом поэзии имажинисты рассматривали «образ как таковой». Это было слово-метафора, имевшее одно определенное значение. По большой части, в приемах имажинистов не было ничего нового, новым было лишь упорство, с которым они выдвигали на первый план образ и сводили к нему форму и содержание поэзии.

За пять лет активной деятельности имажинисты сумели завоевать громкую славу, хоть и скандальную. Акции имажинистов зачастую не вписывались в рамки общепринятых норм поведения.

Основными признаками имажинизма являются:

Лекция Модернистские течения в литературе рубежа XIX-XX веков (11 класс)

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Тема: Модернистские течения в литературе рубежа XIX-XX веков (обзор).

Цель занятия:

сформировать у обучающихся представление о литературном процессе в России на рубеже веков (т.н. «серебряном веке» русской литературы), дать основные понятия модернистских течений (символизма, акмеизма, футуризма) и имена представителей либо названия литературных группировок, раскрыть суть творческой идеи персоналии, обосновать значение творчества отдельного художника для литературного процесса.

Задачи:

а) образовательная – раскрыть основные термины, соотнести литературное течение с именем автора лирики или прозы, разграничить художественные и философские идеи соответственно творческому методу;

б) развивающая – дать студенту обобщить полученные знания и применить их в ходе выполнения заданий разного уровня;

в) воспитательная – направить студента к развитию художественного вкуса, объективному оцениванию полученной информации и грамотному, корректному изложению собственной точки зрения.

В результате проведения занятия студент должен:

знать: основные положения и направления в области литературы рубежа веков, филологического анализа текста, иметь представление о литературном процессе;

уметь: применять полученные знания в собственной профессиональной деятельности; сформулировать индивидуальное отношение к художественному тексту;

владеть: основными методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации, приемами смыслового анализа текста; навыками литературного анализа текста, навыками работы со справочной литературой.

Норма времени : пара (2 часа).

Тип занятия : лекция.

Содержание учебного материала

1. Модернизм, его течения. Синтез различных видов искусства.

2. Возникновение и развитие символизма. «Старшие символисты» и «младосимволисты».

3. Акмеизм и «Цех поэтов».

4. Футуризм: «пощечина общественному вкусу». Эгофутуризм, кубофутуризм, «Центрифуга».

1. Модернизм, его течения. Синтез различных видов искусства.

2. Возникновение и развитие символизма. «Старшие символисты» и «младосимволисты».

3. Акмеизм и «Цех поэтов».

4. Футуризм: «пощечина общественному вкусу». Эгофутуризм, кубофутуризм, «Центрифуга».

3. В 1910-е годы символизм как художественное течение переживает кризис. В среде поэтов, стремившихся вернуть поэзию к реальной жизни из «туманов символизма», возникает кружок «Цех поэтов» (1911), во главе которого становятся Н. Гумилев и С. Городецкий. Членами «Цеха» были в основном начинающие поэты: А. Ахматова, Н. Бурлюк, Вас. Гиппиус, М. Зенкевич, Г. Иванов, Е. Кузьмина-Караваева, М. Лозинский, О. Мандельштам, Вл. Нарбут, П. Радимов. Собрания «Цеха» посещали Н. Клюев и В. Хлебников. «Цех» начал издавать сборники стихов и небольшой ежемесячный поэтический журнал «Гиперборей».

В 1912 г. на одном из собраний «Цеха» был решен вопрос об акмеизме как о новой поэтической школе. Названием этого течения подчеркивалась устремленность его приверженцев к новым вершинам искусства. Основным органом акмеистов стал журнал «Аполлон» (ред. С. Маковский), в котором публиковались литературные манифесты, теоретические статьи и стихи участников «Цеха».

Акмеизм объединил поэтов, различных по идейно-художественным установкам и литературным судьбам. В этом отношении акмеизм был, может быть, еще более неоднородным, чем символизм. Общее, что объединяло акмеистов, – поиски выхода из кризиса символизма. Однако создать целостную мировоззренческую и эстетическую систему акмеисты не смогли, да и не ставили перед собой такой задачи. Более того, отталкиваясь от символизма, они подчеркивали глубокие внутренние связи акмеизма с символизмом.

Стремясь рассеять атмосферу иррационального, освободить поэзию от «мистического тумана», акмеисты принимали весь мир – видимый, звучащий, слышимый. Но этот «безоговорочно» принимаемый мир оказывался лишенным позитивного содержания. Новизна эстетических установок акмеизма была ограниченной и в критике того времени явно преувеличена. Отталкиваясь от символизма, поэтику нового течения Гумилев определял крайне туманно. Поэтому под флагом акмеизма выступили многие поэты, не объединяемые ни мировоззренчески, ни стилевым единством, которые вскоре отошли от программ акмеизма в поисках своего, индивидуального творческого пути. Более того, крупнейшие поэты вступали в явное противоречие с узостью поэтической теории течения.

4. Одновременно с акмеизмом в 1910-е годы возникает множество групп литературного (и живописного) авангарда: эгофутуризм, футуристические группы «Гилея», «Мезону поэзии», «Центрифуга».

Первая из них – эгофутуризм – по своим идейно-художественным программам заняла некую срединную позицию между акмеизмом и собственно футуризмом. Эклектика эстетических деклараций и поэтической практики стала отличительной чертой этого поэтического течения.

В 1910-е годы возникает и собственно футуризм. Это течение представлено прежде всего группой «Гилея» – кубофутуристов, или «будетлян», как они себя называли. В нее входили Д. и Н. Бурлюки, В. Хлебников, А. Крученых, В. Каменский, Е. Гуро, В. Маяковский. Были и две другие группы: «Мезонин поэзии» во главе с В. Шершеневичем (ставшим впоследствии зачинателем имажинизма) и «Центрифуга», в которую входили С. Бобров, Н. Асеев, Б. Пастернак. Для последней, теоретиком которой был С. Бобров, характерно стремление сочетать достижения символистского стиха со стихом кубофутуристическим.

Литературный футуризм был тесно связан с возникшими тогда же футуристическими течениями в живописи: «кубистов», «лучистое», «беспредметников», группой художников общества «Бубновый валет», начало которому было положено одноименной выставкой в 1910 г. Организаторами «Бубнового валета» были братья Д. и Н. Бурлюки, вошли в него М. Ларионов. П. Кончаловский, Р. Фальк, А. Лентулов, Н. Гончарова и др. Теория и практика этого течения оказали значительное влияние на литературный футуризм. Футуристы-поэты часто и сами выступали как живописцы (Бурлюки, Каменский, Маяковский), участвовали в художественных выставках. Кубисты иллюстрировали издания «Гилеи». Русский кубофутуризм первоначально и возник как школа в живописи.

Границы художественных групп были расплывчаты и неопределенны. Но как в живописи, так и в литературе их объединяла эстетическая антиреалистическая тенденция. Русский литературный футуризм испытал влияние и живописного русского футуризма, и европейских футуристических литературных течений, прежде всего итальянского футуризма (Ф. Т. Маринетти и др.), культивировавшего современный индустриализм, технику, отрицавшего культуру. Но в целом ряде социальных установок русский футуризм решительно отличался от итальянского, ему не были свойственны милитаристские устремления Маринетти, проповедь насилия, агрессии, варварства. Русские футуристы не были сторонниками капиталистической техники, глашатаями империализма, «железной энергии» войн.

Первое программное выступление литературного кубофутуризма относится к 1912 г., когда появился сборник «Пощечина общественному вкусу». В предисловии-манифесте, подписанном Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Маяковским и В. Хлебниковым, провозглашалась революция формы, независимой от содержания («важно не что, а как «) , субъективная воля художника, абсолютная свобода поэтического слова, отказ от всех традиций («Прошлое тесно. Академия и Пушкин – непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и пр. и пр. с Парохода Современности. «). Футуризм стал своеобразной школой модернистской литературы, выделяясь резко анархическим характером общественных и эстетических установок.

Заключение. Закрепление изученного материала

Формулировка вопросов по содержанию, ответ преподавателя на вопросы студентов по материалу лекции

Подведение итогов занятия

Определение результативности занятия в соответствии с поставленной целью (повторение основных терминов и выводов)

Определение задания для самостоятельной работы обучающихся

Перечень заданий, определение формы выполнения

Оборудование: доска, портреты персоналий, схемы, проектор, презентация (фрагменты учебного фильма).

Городецкий С. Мой путь // Советские писатели. Автобиографии. М., 1959. Т. 1. С. 325

Евгеньев Η. Н. Модернистские течения и поэзия межреволюционного десятилетия // Русская литература конца XIX – начала XX в. (1908-1917).

Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.

Литературно-эстетические концепции в России конца XIX – начала XX века. М., 1975.

Тагер Е. Б. Модернистские течения и поэзия межреволюционного десятилетия // Русская литература конца XIX – начала XX века (1908– 1917). М., 1972. С. 293.

Манн Т. Собр. соч.: в 10 т. М., 1961.

Минский Н. При свете совести. СПб., 1890. С. 1.

Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1901