Какие органы чувств у млекопитающих развиты слабее чем у птиц

Органы чувств Сравнить органы чувств человека, млекопитающих и птиц

У млекопитающих хорошо развиты и органы чувств — зрения, слуха, обоняния, а также осязания, вкуса и равновесия. Острота зрения достигается за счет изменения формы хрусталика, что обеспечивает сокращения особых мышц. Способность воспринимать цвета у разных видов млекопитающих различна. Хуже развито цветное зрение у животных, ведущих ночной образ жизни.

У млекопитающих, кроме среднего и внутреннего уха, развито и наружное. Оно состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Ушная раковина, приводимая в движение особыми мышцами, позволяет лучше улавливать звуки, концентрировать их и направлять на барабанную перепонку. В среднем ухе млекопитающих, в отличие от других позвоночных животных, имеется не одна, а три слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремечко.

Обоняние лучше развито у наземных животных. Обитатели водоемов (киты, дельфины) запахов почти не различают. Обоняние помогает искать пищу, а также особей своего вида. Органы вкуса позволяют определять качество пищи и отличать съедобные объекты от несъедобных. Вкусовые рецепторы расположены у млекопитающих на языке и стенках ротовой полости. Множество нервных окончаний имеется и в коже.

Органы чувств человека предназначены для его взаимодействия с окружающим миром. Их у человека пять:

— орган зрения – глаза;

Все они реагируют на внешние раздражители.

Чтобы достаточно хорошо видеть во время быстрого полета, птицы располагают лучшим, чем у всех прочих животных, зрением. Хорошо развит у них также слух, но обоняние и вкус у большинства видов слабые.

Зрение. Глаза птиц обладают рядом структурно-функциональных особенностей, коррелирующих с их образом жизни. Особенно заметны их большие размеры, которые обеспечивают широкое поле зрения. У некоторых хищных птиц они гораздо крупнее, чем у человека, а у африканского страуса – крупнее, чем у слона.

Аккомодация глаз, т. е. приспособление их к четкому видению предметов при изменении расстояния до них, у птиц происходит с поразительной быстротой. Ястреб, преследующий добычу, непрерывно держит ее в фокусе до самого момента поимки. Птица, летящая через лес, должна четко видеть ветви окружающих деревьев, чтобы не столкнуться с ними.

Фото

В птичьем глазу присутствуют две уникальные структуры. Одна из них – это гребешок, складка ткани, которая вдается во внутреннюю камеру глаза со стороны зрительного нерва. Возможно, эта структура помогает улавливать движения, отбрасывая тень на сетчатку, когда птица шевелит головой. Другая особенность – это костное склеральное кольцо, т. е. слой мелких пластинчатых косточек в стенке глаза. У некоторых видов, особенно у дневных хищников и сов, склеральное кольцо так сильно развито, что придает глазу форму трубки. Это отодвигает хрусталик от сетчатки, и в результате птица способна различать добычу на большом расстоянии.

У птиц хорошо развито зрение, но не развито обоняние. Они не различают запахи. У некоторых птиц отмечен интеллект. У животных развиты все органы чувств и отмечаются интеллектуальные способности.

Органы чувств млекопитающих

Органы зрения у млекопитающих развиты, как правило, достаточно хорошо, хотя и имеют в их жизни меньшее значение, чем у птиц. У роющих подземных видов (кроты, гоферы, слепушонки, цокоры, златокроты) глаза в большей или меньшей мере редуцированы, а в некоторых случаях (слепыш, слепой крот) даже затянуты кожистой перепонкой. В состав зрительного анализатора млекопитающих входят воспринимающий аппарат (глаз), проводящие пути (зрительный нерв) и зрительный центр в коре головного мозга. Внутрь глаза отражённый от объектов свет проникает через зрачок, причём хрусталик фокусирует лучи света на сетчатке глаза, а окружающие хрусталик мышцы заставляют его изменять форму, обеспечивая аккомодацию глаза. В отличие от птиц, аккомодация у млекопитающих не сопровождается изменением расстояния между хрусталиком и сетчаткой, а у мелких грызунов (полёвки, мыши) из-за незначительности обзора способность к аккомодации практически утрачена. Цветовое зрение у млекопитающих развито слабее, чем у птиц, причём трёхкомпонентный (трихроматический) характер оно носит только у высших приматов; у подавляющего большинства млекопитающих зрение — дихроматическое.

Органы слуха у подавляющего большинства видов млекопитающих хорошо развиты и при этом содержат вестибулярный аппарат. Слух и звуковая сигнализация у млекопитающих обслуживают важнейшие жизненные явления — поиск пищи, распознавание опасностей, опознавание особей своего и чужих видов. В состав равновесно-слухового анализатора входят внутреннее, среднее и наружное ухо, слуховой нерв и слуховые центры в крыше среднего мозга (задние бугры четверохолмия) и в височной области коры конечного мозга. Наружное ухо, включающее наружный слуховой проход и ушную раковину, является новоприобретением млекопитающих, облегчающим улавливание звуковых волн (однако у многих водных и роющих видов ушная раковина вторично исчезает). Специфично для млекопитающих и наличие трёх слуховых косточек — стремечка (stapes), молоточка(malleus) и наковальни (incus) — в полости среднего уха.

Органы обоняния у млекопитающих развиты сильнее, чем у других наземных позвоночных. Способность к различению запахов млекопитающие используют для ориентирования в пространстве, при поисках пищи, в рамках межвидовых и внутривидовых контактов. По степени развития обонятельной функции млекопитающих подразделяют на две группы: микросматиков с умеренно развитым обонянием (приматы, китообразные и некоторые другие) и макросматиков с исключительно острым обонянием (большинство млекопитающих). К первой группе относится человек, в носу которого имеется около 5 млн. обонятельных клеток, ко второй — собака, у которой их примерно в 50 раз больше. В целом степень развитости обоняния коррелирует с числом генов, кодирующих различные типы обонятельных белков-рецепторов: у макросматиков их обычно более 1000, у многих приматов — около 500, у человека — всего 387, у утконоса — 262. По-видимому, хуже всего развито обоняние у китообразных, имеющих наиболее высокий процент псевдогенов обонятельных рецепторов.

Органы вкуса млекопитающих представлены вкусовыми сосочками, которые расположены на слизистых оболочках языка и мягкого нёба и содержат рецепторы вкуса(последние, как и рецепторы запахов, относятся к группе хеморецепторов). Традиционно считалось, что система восприятия вкусовых ощущений у млекопитающих — четырёхкомпонентная, причём первичными вкусами являются сладкий, солёный, кислый и горький. Сравнительно недавно выявлен пятый тип рецепторов вкуса, отвечающий за восприятие «мясного» вкуса.

Органы осязания млекопитающих представлены свободными окончаниями нервов, лежащими в эпителии, и специальными осязательными клетками, оплетёнными сетью нервных волокон. Нервные окончания воспринимают механические, физические и химические раздражители. Обычно эта система дополняется волосками, а также вибриссами.

Орган чувств — специализированная периферическая анатомо-физиологическая система, обеспечивающая, благодаря своим рецепторам, получение и первичный анализ информации из окружающего мира и от других органов самого организма, то есть из внешней среды и внутренней среды организма.

Дистанционные органы чувств воспринимают раздражения на расстоянии (например, органы зрения, слуха, обоняния); другие органы (вкусовые и осязания) — лишь при непосредственном контакте.

Одни органы чувств могут в определенной степени дополнять другие. Например, развитое обоняние или осязание может в некоторой степени компенсировать слабо развитое зрение.

Эта группа органов возникает как производные разных частей зародыша и на разных этапах его развития. Это органы обоняния, зрения, слуха, вестибулярный аппарат, органы боковой линии, органы вкуса, осязания, специфические органы, воспринимающие магнитное поле Земли, электрические поля, тепловые излучения и пр.

Данные сравнительной эмбриологии позволяют предполагать, что обоняние — одна из самых древних функций мозга. Органы обоняния закладываются в эмбрионе как утолщение эктодермы одновременно с нервной пластинкой. Параллельно формируется скелет обонятельных капсул, которые входят в состав мозгового черепа. Поначалу обонятельные капсулы сообщаются только с внешней средой и имеют наружные ноздри. Впоследствии в связи с наземным существованием ноздри становятся сквозными.

Органы зрения позвоночных подразделяют на парные и непарные. И те и другие есть выросты промежуточного мозга. Парные глаза закладываются как выросты боковых частей промежуточного мозга, непарные — как последовательно расположенные в крыше промежуточного мозга (эпифиз и теменной орган). Закладка парных глаз сопровождается формированием около них зрительных капсул, входящих в состав мозгового черепа.

Органы слуха имеют у позвоночных животных сложное происхождение. Наиболее рано в эволюции формируется внутреннее ухо, которое закладывается в эктодермезародыша, углубляется в виде ямки и оформляется как слуховой пузырёк, лежащий в слуховой капсуле. Слуховой пузырёк делится перетяжкой на две части. Верхний отдел превращается в вестибулярный аппарат. Это орган равновесия. Он позволяет ощущать положение тела в трёхмерном пространстве. Этот орган — 3 полукружных канала во внутреннем ухе. Нижний отдел слухового пузырька представляет собой собственно внутреннее ухо — слуховой мешочек. Среднее и наружное ухо формируются на поздних этапах возникновения позвоночных животных в связи с выходом на сушу.

Органы вкуса закладываются в энтодерме и воспринимают вкус потребляемой пищи в диапазоне: сладкая, горькая, кислая, солёная. Они располагаются на вкусовых сосочках в пределах ротовой полости.

Органы осязания чувствующих клеток не имеют, а представляют собой разветвлённые в коже нервные окончания, которые и воспринимают предметы среды на ощупь.

аккомодации рыбы не изменяют кривизну хрусталика, а приближают его к сетчатке или отдаляют от неё. Внутреннее ухо пластиножаберных (акул и скатов) и костистых рыб состоит из трех полукружных каналов, расположенных в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях

У земноводных в процессе эволюции в связи с выходом на сушу появляется среднее ухо, а у млекопитающих наружнее ухо. У высших земноводных есть верхние (кожистые) и нижние (прозрачные) подвижные веки. Мигательная перепонка (вместо нижнего века у большей части бесхвостых) выполняет защитную функцию. Слёзные железы отсутствуют. Хрусталик имеет форму двояковыпуклой линзы, диаметр которой меняется в зависимости от освещения; аккомодация происходит за счёт изменения расстояния хрусталика до сетчатки

Общая характеристика классов Птицы и Млекопитающие

Урок 16. Подготовка к ЕГЭ по биологии

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Общая характеристика классов Птицы и Млекопитающие»

Класс Птицы, в отличие от рыб, земноводных и пресмыкающихся, ― это теплокровные животные. Они имеют постоянную и высокую (около 42 °С) температуру тела, которая не зависит от температуры окружающей среды.

У птиц тело обтекаемой формы, покрытое перьями. Имеется голова, шея, туловище, конечности и хвост.

Нижняя часть ног — цевка и пальцы ― покрыты прилегающими друг к другу роговыми чешуями, пластинками, сходными с чешуёй пресмыкающихся.

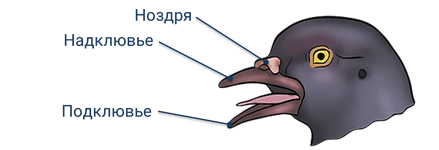

Голова небольшая, округлая. Челюсти вытянуты в клюв и покрыты роговым чехлом. В клюве различают верхнюю часть (надклювье) и нижнюю (подклювье).

Голова расположена на длинной и подвижной шее.

Кожа у птиц тонкая, сухая, лишённая кожных желёз. Единственная железа — копчиковая.

Оперение предохраняет птиц от охлаждения и перегрева, создаёт обтекаемую поверхность тела, облегчает полёт, защищает кожные покровы от повреждений.

Скелет птиц имеет ряд особенностей в связи с приспособлением к полёту. Кости скелета тонкие, прочные и одновременно лёгкие из-за наличия в них воздушных полостей. Скелет состоит из трёх отделов: скелет головы, скелет туловища, скелет конечностей и их поясов.

Все кости черепа срастаются, не оставляя швов. В результате формируется прочный и лёгкий череп обтекаемой формы.

Позвоночник, как и у пресмыкающихся, состоит из пяти отделов. Позвонки поясничного, крестцового и части хвостового отделов срослись друг с другом и образовали сложный крестец, характерный только для птиц.

У летающих птиц на грудине для прикрепления грудных мышц образовался специальный вырост — киль. Хорошо развиты мышцы шеи, груди и ног у бегающих.

В ротовой полости находится язык. Здесь же открываются протоки слюнных желёз. За ротовой полостью располагаются такие же, как и у других позвоночных животных, отделы пищеварительной системы: глотка, пищевод, желудок, кишечник.

У голубей, попугаев, куриных пищевод в нижней части расширен и образует зоб, в котором корм (семена, плоды) накапливаются и размельчаются под действием жидких выделений стенок зоба.

Желудок состоит из двух отделов: железистого и мускульного. Есть пищеварительные железы — печень и поджелудочная железа.

Для птиц характерна высокая скорость пищеварения. Непереваренные остатки пищи удаляются через клоаку.

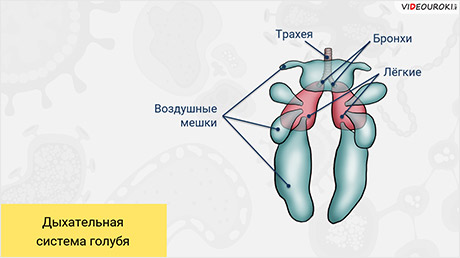

Органы дыхания птиц в связи с полётом имеют ряд отличительных черт строения. Атмосферный воздух через парные ноздри попадает в носовую полость, затем в гортань и длинную трахею. В нижней части трахеи расположен голосовой аппарат, благодаря которому птицы издают различные звуки и даже могут петь.

Лёгкие представляют собой плотные, малорастяжимые губчатые тела, приросшие к рёбрам. Бронхи, войдя в лёгкие, сильно ветвятся до тончайших, слепо замкнутых бронхиол, оплетённых сетью капилляров, где и происходит газообмен. Часть же крупных бронхиол, не разветвляясь, выходят за пределы лёгких и расширяются в девять огромных тонкостенных воздушных мешков. Воздушные мешки облегчают тело птицы и предохраняют её от перегрева во время быстрого полёта. Их объём во много раз превышает объём лёгких.

Обмен газами в лёгких у птиц на вдохе и выдохе получил название двойного дыхания.

Кровеносная система замкнутая. Имеется два круга кровообращения. Сердце у птиц полностью разделено продольной перегородкой, благодаря которой оно становится четырёхкамерным: имеет два предсердия и два желудочка.

Таким образом, в отличие от земноводных и пресмыкающихся, у которых кровь смешивается в желудочке, у птиц четырёхкамерное сердце, а артериальная и венозная кровь не смешиваются. Все органы и ткани тела снабжаются артериальной кровью.

Органы выделения такие же, как и у пресмыкающихся. От тазовых почек отходят мочеточники, по которым моча поступает в клоаку. Отличие у птиц состоит в отсутствии мочевого пузыря, что также облегчает массу тела. Моча вместе с непереваренными остатками пищи частыми порциями удаляется через клоаку наружу.

Нервная система представлена головным, спинным мозгом и нервами. Она развита у птиц значительно лучше, чем у пресмыкающихся, в связи с приспособлением к полёту и обитанием в различных условиях.

Головной мозг имеет пять отделов: продолговатый, мозжечок, средний, промежуточный и передний. От головного мозга отходит 12 пар черепно-мозговых нервов.

Органы чувств развиты очень хорошо. Представлены органами зрения — крупными глазами. У птиц развился элемент наружного уха — наружный слуховой проход. Орган слуха состоит из внутреннего и среднего уха с одной слуховой косточкой и барабанной перепонкой. Вкусовые рецепторы расположены на языке и стенках ротовой полости.

Птицы являются раздельнополыми животными. Для многих видов характерен половой диморфизм. Мужская половая система представлена двумя семенниками. Женская половая система состоит только из левого яичника и отходящего от него яйцевода. Это потому, что птицы откладывают достаточно крупные яйца, которые утяжеляют их вес.

И для облегчения массы тела у самок развивается только один яичник.

В отличие от пресмыкающихся, птицы в течение всего развития согревают яйца своим теплом — высиживают их. У большинства видов отмечается забота о потомстве.

Представители класса Млекопитающие так же, как и птицы, — являются теплокровными животными, имеющими постоянную температуру тела.

Как и у других наземных позвоночных, тело млекопитающих подразделяется на голову, шею, туловище, парные конечности и хвост.

Большинство видов — четвероногие животные.

Кожа относительно толстая, прочная и эластичная. Она состоит, как и у всех позвоночных, из двух слоёв. Наружный слой — эпидермис — многослойный. Внутренний слой кожи — собственно кожа. В нём располагаются потовые железы с выводными протоками, нервные волокна, волосяные сумки, нижние части волос, мышцы, поднимающие волосы, сальные и другие виды желёз.

Млечные железы являются видоизменёнными потовыми. Они развиваются у всех самок млекопитающих без исключения. Отсюда и происходит название класса — млекопитающие.

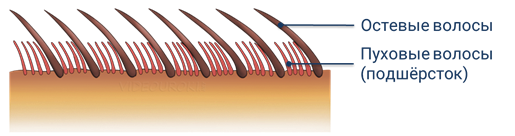

За счёт эпидермиса кожи развиваются разнообразные роговые образования: волосы, ногти, когти, копыта, полые рога и чешуи.

Волосяной, или шёрстный, покров — шерсть — это характерная особенность млекопитающих.

На разных частях тела зверей развивается небольшое количество очень длинных щетинковидных волос, называемых вибриссами. Они служат органами осязания.

Скелет млекопитающих сходен со скелетом пресмыкающихся и состоит из тех же отделов: скелета головы — черепа, скелета туловища — позвоночника, скелета конечностей и их поясов.

В позвоночнике хорошо различимы пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. В шейном отделе позвоночника всегда семь позвонков.

Особенностью черепа млекопитающих является увеличение объёма мозговой коробки и уменьшение числа костей. В углублениях челюстей находятся зубы.

Мускулатура млекопитающих представлена сложной системой дифференцированных скелетных мышц. Характерно наличие куполообразной мышцы — диафрагмы, которая разделяет грудную и брюшную полости. Её роль заключается в изменении объёма грудной полости при дыхании.

Пищеварительная система отличается особой сложностью и многообразием, происходит удлинение пищеварительного тракта и его дифференцировка.

Ротовое отверстие окружено подвижными мясистыми губами, что свойственно только млекопитающим, детёныши которых сосут молоко.

На челюстях у млекопитающих расположены зубы.

Вкус пищи определяется языком, на поверхности которого расположено множество вкусовых сосочков. В ротовую полость открываются протоки слюнных желёз. Слюна не только смачивает размельчённую зубами пищу, но и осуществляет её частичное переваривание.

Через глотку и пищевод пищевая кашица попадает в желудок, в стенках которого имеются многочисленные железы, выделяющие пищеварительный сок. У большинства млекопитающих желудок простой, однокамерный.

У жвачных парнокопытных он сложный и состоит из четырёх отделов.

В первых трёх отделах (рубце, сетке и книжке) с участием населяющих многочисленных бактерий и инфузорий происходит расщепление стенок растительных клеток. В последнем отделе — сычуге, который является истинным желудком, имеющем пищеварительные железы, происходит переваривание всех питательных веществ растительной пищи и белков.

Кишечник подразделяется на тонкий и толстый отделы. В тонком кишечнике пища полностью расщепляется под действием кишечного сока, секретов поджелудочной железы и печени.

На границе тонкого и толстого отделов расположена слепая кишка, особенно сильно развитая у зверей, питающихся растительной пищей. В ней под влиянием бактерий происходит переваривание клетчатки. Остатки непереваренной пищи выводятся наружу через анальное отверстие прямой кишки.

Дыхательная поверхность ячеистых лёгких представлена многочисленными эпителиальными лёгочными пузырьками — альвеолами, которые оплетены сетью кровеносных капилляров.

Кровеносная система млекопитающих замкнутая.

Сердце состоит из четырёх камер: двух предсердий и двух желудочков, поэтому венозная кровь правой части сердца не смешивается с артериальной кровью левой части.

Выделительная система представлена тазовыми почками, которые имеют бобовидную форму. По мочеточникам моча оттекает в мочевой пузырь, где накапливается, а из него по мочеиспускательному каналу выводится наружу.

По сравнению с другими животными нервная система млекопитающих имеет наиболее совершенное строение. Головной мозг хорошо развит и имеет пять отделов: передний, промежуточный, средний, продолговатый мозг и мозжечок.

Развитие переднего мозга произошло за счёт разрастания коры больших полушарий. У большинства видов она не гладкая, а образует многочисленные борозды и извилины, увеличивающие её площадь.

Органы зрения, обоняния и слуха у млекопитающих хорошо развиты.

Строение органа слуха гораздо более сложное, чем у других классов животных. Только у млекопитающих есть наружное ухо — ушная раковина.

Часть млекопитающих способна ориентироваться с помощью эхолокации.

Млекопитающие — раздельнополые животные. Среди них широко распространён половой диморфизм.

Мужская половая система представлена парными семенниками. Из них сперматозоиды по семяпроводам поступают в мочеполовой канал. Женская половая система представлена парными небольшими яичниками, которые лежат в полости тела. Из них мелкие яйцеклетки поступают в яйцеводы. Левый и правый яйцеводы открываются в мускулистый мешковидный орган — матку, стенки которой способны сильно растягиваться.

Оплодотворение внутреннее. Зародыш развивается внутри материнского организма в особом органе — матке. Вокруг развивающегося зародыша образуются околоплодные оболочки. Амнион — внутренняя зародышевая оболочка — это наполненный жидкостью мешок, окружающий и защищающий зародыш от повреждений. Одной стороной оболочки срастаются со стенкой матки, формируя плаценту, или детское место. В плаценте стенки кровеносных сосудов матери и плода тесно соприкасаются между собой.

На ранних стадиях развития у зародыша имеется хорда, жаберные щели, хвост — это свойственно всем хордовым животным. По мере развития, зародыш увеличивается в размерах и растягивает стенку матки. Когда его облик станет похож на млекопитающего, его называют плодом.

§ 53. Нервная система, органы чувств и поведение млекопитающих

1. Какими особенностями отличается строение головного мозга млекопитающих от головного мозга пресмыкающихся?

У млекопитающих хорошо развита кора головного мозга, которая полностью покрывает большие полушария и мозжечок (у пресмыкающихся есть лишь зачатки коры). Также лучше развит передний мозг и мозжечок, что связано с координацией сложных движений млекопитающих.

2. Какие отличия имеет орган зрения млекопитающих по сравнению с органом зрения у птиц?

Глаза млекопитающих имеют меньший размер по отношению к размеру тела. Также, в отличие от птиц, не все звери различают цвета.

3. Как устроен орган слуха млекопитающих? Какую роль выполняют ушные раковины?

Орган слуха млекопитающих состоит из нескольких отделов: наружного уха (имеет хрящевую ушную раковину), среднего уха (состоит из 3 слуховых косточек: молоточка, наковальни и стремечка), внутреннего уха. Ушные раковины необходимы для того, чтобы собирать звуки, которые окружают млекопитающее, и отсеивать шумы.

4. Какие органы чувств помогают собаке найти спрятанную пищу или брошенную кость?

Органы обоняния, которые очень хорошо развиты у собаки. С помощью обоняния собака способна не только различить большое количество предметов, но и легко ориентироваться на местности.

5. Приведите примеры инстинктивного поведения собаки. Какие действия выполняются собакой на основании условных рефлексов?

Примером инстинктивного поведения собаки является агрессивное поведение при наличии угрозы для её жизни, забота о своем потомстве, слюноотделение в ответ на запах еды. На основании условных рефлексов собака реагирует на различные раздражители: свет, звук, запах.

6. Почему млекопитающие приспосабливаются к изменяющимся условиям окружающей среды быстрее, чем низшие позвоночные животные?

Благодаря тому, что мозг млекопитающих лучше развит, у них постоянно вырабатываются новые условные рефлексы, они способны обучаться и приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

7. Окраска большинства млекопитающих бурая, сероватая или чёрная, только у некоторых обезьян имеются яркие синие или малиновые участки кожи на голове и других частях тела. С какой особенностью зрения это может быть связано?

Это связано с тем, что не все звери способны различать цвета, только у обезьян восприятие цветов такое же, как у человека. Поэтому большинство зверей различают друг друга не по цвету, а по запаху.