Какие показатели относятся к количественным показателям работы станции за что они отвечают

Основные показатели работы станций

Работа станций оценивается количественными и качественными показателями. Количественные показатели характеризуют объем выполняемой работы. К ним относятся:

число отправленных вагонов, с подразделением на транзитные без переработки, транзитные с переработкой и местные;

число сформированных поездов в целом и подразделением на категории (отправительских маршрутов, сборных и др.);

число принятых разборочных поездов и транзитных без переработки;

общий объем погрузки и выгрузки в вагонах и тоннах;

вагонооборот станции, равный сумме прибывших и убывших вагонов за сутки;

количество переработанных вагонов;

процент отправленных поездов по расписанию, учитывается отдельно для грузовых и пассажирских поездов;

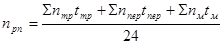

рабочий парк вагонов, который показывает среднее за сутки наличие вагонов на станции и определяется по формуле

где

К качественным показателям работы станции относятся.

Среднее время нахождения вагона на станции в ч, средний простой транзитного вагона без переработки, с переработкой и местного. Простой транзитного вагона с переработкой может определяться с расчленением на отдельные слагаемые: на путях прибытия, в процессе расформирования, под накоплением, в процессе формирования и на путях отправления. Аналогично на отдельные слагаемые может быть расчленен и простой местного вагона. Нередко в производственных условиях простой местного вагона представляют в виде трех слагаемых:

от прибытия до окончания подачи под грузовые операции;

время под грузовыми операциями, включая их ожидание;

от окончания грузовых операций до отправления.

Коэффициент сдвоенных операций показывает, сколько грузовых операций приходится в среднем на один местный вагон и находится по формуле

где

Простой местного вагона, приходящийся в расчете на одну грузовую операцию (на практике называют: «простой под одной грузовой операцией») определяется по формуле

Статическая нагрузка показывает, сколько т груза приходится в среднем на один вагон. Она определяется делением общего количества т грузов, погруженных на станции, на общее количество использованных для погрузки вагонов.

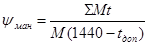

Средний коэффициент использования маневровых локомотивов определяется из выражения

где

Вместо среднего коэффициента использования маневрового локомотива этот коэффициент подсчитывают для каждого локомотива в отдельности.

Себестоимость каждого измерителя (один отправленный вагон транзитный с переработкой, без переработки и местный, одна тонна погруженного и выгруженного груза и др.) на станции находят делением общих расходов на объем работы за год или квартал.

22 Основные показатели работы станций

Основные показатели работы станций.

Работа станций оценивается количественными и качественными показателями. Количественные показатели характеризуют объем выполняемой работы. К ним относятся:

число отправленных вагонов, с подразделением на транзитные без переработки, транзитные с переработкой и местные;

число сформированных поездов в целом и подразделением на категории (отправительских маршрутов, сборных и др.);

число принятых разборочных поездов и транзитных без переработки;

общий объем погрузки и выгрузки в вагонах и тоннах;

вагонооборот станции, равный сумме прибывших и убывших вагонов за сутки;

количество переработанных вагонов;

Рекомендуемые файлы

процент отправленных поездов по расписанию, учитывается отдельно для грузовых и пассажирских поездов;

рабочий парк вагонов, который показывает среднее за сутки наличие вагонов на станции и определяется по формуле

где

К качественным показателям работы станции относятся.

Среднее время нахождения вагона на станции в ч, средний простой транзитного вагона без переработки, с переработкой и местного. Простой транзитного вагона с переработкой может определяться с расчленением на отдельные слагаемые: на путях прибытия, в процессе расформирования, под накоплением, в процессе формирования и на путях отправления. Аналогично на отдельные слагаемые может быть расчленен и простой местного вагона. Нередко в производственных условиях простой местного вагона представляют в виде трех слагаемых:

1. от прибытия до окончания подачи под грузовые операции;

2. время под грузовыми операциями, включая их ожидание;

3. от окончания грузовых операций до отправления.

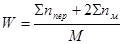

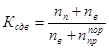

Коэффициент сдвоенных операций показывает, сколько грузовых операций приходится в среднем на один местный вагон и находится по формуле

где

Простой местного вагона, приходящийся в расчете на одну грузовую операцию (на практике называют: «простой под одной грузовой операцией») определяется по формуле

Статическая нагрузка показывает, сколько т груза приходится в среднем на один вагон. Она определяется делением общего количества т грузов, погруженных на станции, на общее количество использованных для погрузки вагонов.

Средний коэффициент использования маневровых локомотивов определяется из выражения

где

Вместо среднего коэффициента использования маневрового локомотива этот коэффициент подсчитывают для каждого локомотива в отдельности.

Себестоимость каждого измерителя (один отправленный вагон транзитный с переработкой, без переработки и местный, одна тонна погруженного и выгруженного груза и др.) на станции находят делением общих расходов на объем работы за год или квартал.

Основные показатели работы станций.

Работа станций оценивается количественными и качественными показателями. Количественные показатели характеризуют объем выполняемой работы. К ним относятся:

число отправленных вагонов, с подразделением на транзитные без переработки, транзитные с переработкой и местные;

число сформированных поездов в целом и подразделением на категории (отправительских маршрутов, сборных и др.);

число принятых разборочных поездов и транзитных без переработки;

общий объем погрузки и выгрузки в вагонах и тоннах;

вагонооборот станции, равный сумме прибывших и убывших вагонов за сутки;

количество переработанных вагонов;

процент отправленных поездов по расписанию, учитывается отдельно для грузовых и пассажирских поездов;

рабочий парк вагонов, который показывает среднее за сутки наличие вагонов на станции и определяется по формуле

где

без переработки, с переработкой и местных вагонов;

с переработкой и местных.

К качественным показателям работы станции относятся.

Среднее время нахождения вагона на станции в ч, средний простой транзитного вагона без переработки, с переработкой и местного. Простой транзитного вагона с переработкой может определяться с расчленением на отдельные слагаемые: на путях прибытия, в процессе расформирования, под накоплением, в процессе формирования и на путях отправления. Аналогично на отдельные слагаемые может быть расчленен и простой местного вагона. Нередко в производственных условиях простой местного вагона представляют в виде трех слагаемых:

1. от прибытия до окончания подачи под грузовые операции;

2. время под грузовыми операциями, включая их ожидание;

3. от окончания грузовых операций до отправления.

Коэффициент сдвоенных операций показывает, сколько грузовых операций приходится в среднем на один местный вагон и находится по формуле

где

Простой местного вагона, приходящийся в расчете на одну грузовую операцию (на практике называют: «простой под одной грузовой операцией») определяется по формуле

Статическая нагрузка показывает, сколько т груза приходится в среднем на один вагон. Она определяется делением общего количества т грузов, погруженных на станции, на общее количество использованных для погрузки вагонов.

Средний коэффициент использования маневровых локомотивов определяется из выражения

где

в распоряжении станции.

Вместо среднего коэффициента использования маневрового локомотива этот коэффициент подсчитывают для каждого локомотива в отдельности.

Себестоимость каждого измерителя (один отправленный вагон транзитный с переработкой, без переработки и местный, одна тонна погруженного и выгруженного груза и др.) на станции находят делением общих расходов на объем работы за год или квартал.

Анализ работы станции

Анализ работы крупных станций должен предусматривать:

сопоставление фактических показателей работы с заданными и с аналогичными за прошлый период;

причины отклонения выполненных показателей от заданных;

мероприятия по устранению недостатков в работе, улучшению технологии и обеспечению устойчивой работы станции.

Для анализа работы станции служат графики исполненной работы, заполнение различных форм учета и отчетности.

На станциях выполняют следующие виды анализа.

Сменный анализ проводит начальник станции или его заместитель по окончании дежурства. При этом устанавливается выполнение заданных показателей, причины срыва поездов по отправлению и задержек поездов на подходах, причины невыполнения планов по выгрузке и погрузке вагонов, причины нарушения технологии и установленных нормативов.

Суточный анализ выполняется работниками производственно-технического отдела станции в целях выявления потерь в использовании элементов путевого развития и технического оснащения станции.

результаты оперативного, то есть сменного и суточного анализа регулярно рассматриваются руководителями станции, отдела и службы перевозок для принятия мер по ликвидации затруднений и недостатков в работе предприятий различных служб, обеспечивающих работу станции.

Периодический анализ выполнения количественных и качественных показателей, производительности труда, себестоимости переработки вагонов, состояния безопасности движения и охраны труда обобщает результаты оперативных анализов и служит основой для разработки организационно-технических мероприятий.

Целевой анализ производится для выработки организационных и технологических решений на основе углубленного изучения отдельных вопросов работы станции (причины задержек поездов на подходах, качество информации о подходе поездов, причины замедления процессов погрузки и выгрузки вагонов, нарушение сохранности перевозимых грузов, улучшение использования пропускной и перерабатывающей способности и др.).

Кроме учетно-отчетных документов при целевых анализах используют хронометражные наблюдения, моделирование работы станции и ее элементов, технико-экономические расчеты.

Основные показатели и анализ работы станций

Работа станций оценивается количественными и качественными показателями. Количественные показатели характеризуют объем выполняемой работы. К ним относятся:

число отправленных вагонов, с подразделением на транзитные без переработки, транзитные с переработкой и местные;

число сформированных поездов в целом и подразделением на категории (отправительских маршрутов, сборных и др.);

число принятых разборочных поездов и транзитных без переработки;

общий объем погрузки и выгрузки в вагонах и тоннах;

вагонооборот станции, равный сумме прибывших и убывших вагонов за сутки;

количество переработанных вагонов;

процент отправленных поездов по расписанию, учитывается отдельно для грузовых и пассажирских поездов;

рабочий парк вагонов, который показывает среднее за сутки наличие вагонов на станции и определяется по формуле

где

К качественным показателям работы станции относятся.

Среднее время нахождения вагона на станции в ч, средний простой транзитного вагона без переработки, с переработкой и местного. Простой транзитного вагона с переработкой может определяться с расчленением на отдельные слагаемые: на путях прибытия, в процессе расформирования, под накоплением, в процессе формирования и на путях отправления. Аналогично на отдельные слагаемые может быть расчленен и простой местного вагона. Нередко в производственных условиях простой местного вагона представляют в виде трех слагаемых:

1. от прибытия до окончания подачи под грузовые операции;

2. время под грузовыми операциями, включая их ожидание;

3. от окончания грузовых операций до отправления.

Коэффициент сдвоенных операций показывает, сколько грузовых операций приходится в среднем на один местный вагон и находится по формуле

где

Простой местного вагона, приходящийся в расчете на одну грузовую операцию (на практике называют: «простой под одной грузовой операцией») определяется по формуле

Статическая нагрузка показывает, сколько т груза приходится в среднем на один вагон. Она определяется делением общего количества т грузов, погруженных на станции, на общее количество использованных для погрузки вагонов.

Средний коэффициент использования маневровых локомотивов определяется из выражения

где

Вместо среднего коэффициента использования маневрового локомотива этот коэффициент подсчитывают для каждого локомотива в отдельности.

где k – коэффициент приведения, равный соотношению затрат локомотиво-минут маневровой работы, приходящихся на один местный и на один перерабатываемый транзитный вагон.

Себестоимость каждого измерителя (один отправленный вагон транзитный с переработкой, без переработки и местный, одна тонна погруженного и выгруженного груза и др.) на станции находят делением общих расходов на объем работы за год или квартал.

Анализ работы крупных станций должен предусматривать:

сопоставление фактических показателей работы с заданными и с аналогичными за прошлый период;

причины отклонения выполненных показателей от заданных;

мероприятия по устранению недостатков в работе, улучшению технологии и обеспечению устойчивой работы станции.

Для анализа работы станции служат графики исполненной работы, заполнение различных форм учета и отчетности.

На станциях выполняют следующие виды анализа.

Сменный анализ проводит начальник станции или его заместитель по окончании дежурства. При этом устанавливается выполнение заданных показателей, причины срыва поездов по отправлению и задержек поездов на подходах, причины невыполнения планов по выгрузке и погрузке вагонов, причины нарушения технологии и установленных нормативов.

Суточный анализ выполняется работниками производственно-технического отдела станции в целях выявления потерь в использовании элементов путевого развития и технического оснащения станции.

результаты оперативного, то есть сменного и суточного анализа регулярно рассматриваются руководителями станции для принятия мер по ликвидации затруднений и недостатков в работе предприятий различных служб, обеспечивающих работу станции.

Периодический анализ выполнения количественных и качественных показателей, производительности труда, себестоимости переработки вагонов, состояния безопасности движения и охраны труда обобщает результаты оперативных анализов и служит основой для разработки организационно-технических мероприятий.

Целевой анализ производится для выработки организационных и технологических решений на основе углубленного изучения отдельных вопросов работы станции (причины задержек поездов на подходах, качество информации о подходе поездов, причины замедления процессов погрузки и выгрузки вагонов, нарушение сохранности перевозимых грузов, улучшение использования пропускной и перерабатывающей способности и др.).

Кроме учетно-отчетных документов при целевых анализах используют хронометражные наблюдения, моделирование работы станции и ее элементов, технико-экономические расчеты.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Количественные показатели эксплуатационной работы железнодорожной станции. Качественные показатели эксплуатационной работы железнодорожной станции

Основные понятия эксплуатационной работы железнодорожного транспорта

Полным циклом работы вагона, непрерывно повторяющимся и называемым поэтому оборотом, является время от погрузки до следующей погрузки. За этот период с вагоном выполняют следующие операции:

1) на станции отправления груза порожний вагон подают к пункту погрузки;

2) за тем загруженный вагон убирают на станционные пути, откуда он потом отправляется;

3) в пути следования вагон может несколько раз проходить переработку (сортировку) в зависимости от станции его назначения;

4) на станции назначения вагон подают к пункту выгрузки;

5) после выгрузки вагон может быть загружен на этой же станции или по регулировки передан на другую станцию, нуждающуюся в порожних вагонах данной категории.

Аналогично различают рабочий (эксплуатируемый) и нерабочий парки локомотивов. Локомотивы распределяются по депо и составляют инвентарный парк депо.

Количественные показатели эксплуатационной работы железнодорожной станции. Качественные показатели эксплуатационной работы железнодорожной станции

Показатели эксплуатационной работы железных дорог делятся на количественные и качественные.

Количественные показатели характеризуют объемы перевозок пассажиров и грузов, а также работы подвижного состава. К ним относятся: число перевезенных пассажиров, пассажирооборот, число погруженных и выгруженных вагонов (погрузка, выгрузка), грузооборот, пробеги вагонов, локомотивов, поездов, грузонапряженность и др.

Погрузку и выгрузку учитывают в физических вагонах и тоннах, грузооборот — в тонно-километрах нетто (т-км), пассажирооборот — в пассажиро-километрах (пасс.-км). Пробеги подвижного состава измеряются в вагоно-километрах, локомотиво-километрах, поездо-километрах. Грузонапряженность, или густота перевозок (загрузка линии), определяется тонно-километрами нетто на 1 км линии в год.

Качественные показатели характеризуют использование подвижного состава. К этим показателям относятся: скорость движения поездов, оборот вагона, среднесуточный пробег и производительность вагонов, локомотивов, нагрузка вагона, производительность труда и себестоимость перевозок.

Скорость движения поездов отражает уровень технической вооруженности железных дорог и качество организации движения. С повышением скорости движения поездов сокращаются сроки доставки грузов, ускоряется проезд пассажиров, улучшается использование вагонов и локомотивов, увеличивается провозная способность линий. При этом в зависимости от структуры показателей скорость бывает четырех видов: ходовая, техническая, участковая, маршрутная.

Ходовой называется скорость движения поезда без учета времени на остановки, а также на разгоны и замедления в пути следования.

Техническая скорость учитывает затраты времени на разгоны и замедления.

В расчет участковой скорости включаются затраты времени на разгоны, замедления и остановки на промежуточных станциях.

Маршрутная скорость является средней скоростью движения на направлении с учетом разгонов, замедлений, стоянок на промежуточных и технических станциях.

Оборот вагона представляет собой время (сут.) с момента начала (окончания) одной погрузки до момента начала (окончания) следующей погрузки вагона.

Среднесуточным пробегом вагона называется среднее расстояние, проходимое им за сутки;

Производительностью вагона — число тонно-километров нетто, приходящихся в среднем на один вагон за сутки.

Статическая нагрузка вагона — это среднее число тонн груза, приходящееся на один погруженный вагон на станции погрузки;

Динамическая нагрузка вагона представляет собой число тонн груза, приходящегося на один вагон, с учетом дальности пробега вагонов.

Среднесуточным пробегом локомотива называется расстояние, проходимое в среднем одним локомотивом за сутки,

Производительностью локомотива — число тонно-километров брутто, приходящееся в среднем на один локомотив за сутки. Этот показатель отражает эффективность использования локомотивного парка. Экономическую сторону эксплуатационной работы железнодорожного транспорта характеризуют обобщающие показатели работы железных дорог:

Производительность труда — число тонно-километров нетто, приходящихся в среднем на одного занятого в сфере перевозок работника в единицу времени.

Себестоимость перевозок — сумма всех затрат, приходящихся соответственно на 10 т-км или 10 пасс.-км.

Показатели эксплуатационной работы применяются для оценки и анализа деятельности железных дорог, определения потребности в подвижном составе, а также анализа экономических результатов работы железнодорожного транспорта.

Назначение и классификация промежуточных станций

Технические операции

— Прием, отправление и пропуск пассажирских и грузовых транзитных поездов

— Маневровую работу со сборными поездами

— Подача и уборка вагонов на подъездные пути или грузовые фронты.

— На некоторых промежуточных станциях выполняются операции по формированию ступенчатых и отправительских маршрутов, а также в необходимых случаях подача (уборка) толкача к поезду.

Пассажирские операции

o Посадка (высадка) пассажиров

o Выгрузка, погрузка, прием, выдача и хранение багажа и грузов, следующих пассажирской скоростью.

Основные понятия маневровой работы

Маневровой называется работа, связанная с передвижением вагонов с локомотивами, а также одиночных локомотивов по путям станции для расформирования и формирования составов, обработки поездов и вагонов, подачи вагонов к местам погрузки и выгрузки, подачи поездных локомотивов под составы и уборки их из-под составов в депо. Важнейшее требование к производству маневровой работы — безусловное обеспечение безопасности передвижения и сохранности грузов и подвижного состава.

Маневровая работа с вагонами может проводиться на вытяжных путях толчками и осаживанием и на сортировочных горках путем роспуска составов с использованием силы тяжести скатываемых вагонов.

Основные требования к порядку выполнения маневровой работы установлены ПТЭ. В них указано, что маневры на станционных путях должны проводиться по указанию одного работника — дежурного по станции, маневрового диспетчера либо дежурного по сортировочной горке или парку, а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией, — поездного диспетчера. Движением локомотива, производящего маневры, должен руководить только один работник — руководитель маневров (составитель поездов), ответственный за правильное их выполнение.

В целях обеспечения безопасности движения и сохранности вагонов ПТЭ установлены ограничения скорости маневровых передвижений. Маневры проводят со скоростью не более:

60 км/ч — при следовании по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади, включенными и опробованными тормозами;

40 км/ч — при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а также при следовании одиночного самоходного состава по свободным путям;

25 км/ч — при движении маневровых составов вагонами вперед по свободным путям, а также восстановительных и пожарных поездов;

15 км/ч — при движении с вагонами, занятыми людьми, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности четвертой—шестой степеней;

5 км/ч — при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к другому отцепу в подгорочном парке;

3 км/ч — при подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам.

Подвижной состав на станционных путях должен устанавливаться в пределах их полезной длины. Стоящие на станции вагоны необходимо сцепить и надежно закрепить (во избежание ухода) ручными тормозами или тормозными башмаками.

Основные понятия эксплуатационной работы железнодорожного транспорта

Полным циклом работы вагона, непрерывно повторяющимся и называемым поэтому оборотом, является время от погрузки до следующей погрузки. За этот период с вагоном выполняют следующие операции:

1) на станции отправления груза порожний вагон подают к пункту погрузки;

2) за тем загруженный вагон убирают на станционные пути, откуда он потом отправляется;

3) в пути следования вагон может несколько раз проходить переработку (сортировку) в зависимости от станции его назначения;

4) на станции назначения вагон подают к пункту выгрузки;

5) после выгрузки вагон может быть загружен на этой же станции или по регулировки передан на другую станцию, нуждающуюся в порожних вагонах данной категории.

Аналогично различают рабочий (эксплуатируемый) и нерабочий парки локомотивов. Локомотивы распределяются по депо и составляют инвентарный парк депо.

Количественные показатели эксплуатационной работы железнодорожной станции. Качественные показатели эксплуатационной работы железнодорожной станции

Показатели эксплуатационной работы железных дорог делятся на количественные и качественные.

Количественные показатели характеризуют объемы перевозок пассажиров и грузов, а также работы подвижного состава. К ним относятся: число перевезенных пассажиров, пассажирооборот, число погруженных и выгруженных вагонов (погрузка, выгрузка), грузооборот, пробеги вагонов, локомотивов, поездов, грузонапряженность и др.

Погрузку и выгрузку учитывают в физических вагонах и тоннах, грузооборот — в тонно-километрах нетто (т-км), пассажирооборот — в пассажиро-километрах (пасс.-км). Пробеги подвижного состава измеряются в вагоно-километрах, локомотиво-километрах, поездо-километрах. Грузонапряженность, или густота перевозок (загрузка линии), определяется тонно-километрами нетто на 1 км линии в год.

Качественные показатели характеризуют использование подвижного состава. К этим показателям относятся: скорость движения поездов, оборот вагона, среднесуточный пробег и производительность вагонов, локомотивов, нагрузка вагона, производительность труда и себестоимость перевозок.

Скорость движения поездов отражает уровень технической вооруженности железных дорог и качество организации движения. С повышением скорости движения поездов сокращаются сроки доставки грузов, ускоряется проезд пассажиров, улучшается использование вагонов и локомотивов, увеличивается провозная способность линий. При этом в зависимости от структуры показателей скорость бывает четырех видов: ходовая, техническая, участковая, маршрутная.

Ходовой называется скорость движения поезда без учета времени на остановки, а также на разгоны и замедления в пути следования.

Техническая скорость учитывает затраты времени на разгоны и замедления.

В расчет участковой скорости включаются затраты времени на разгоны, замедления и остановки на промежуточных станциях.

Маршрутная скорость является средней скоростью движения на направлении с учетом разгонов, замедлений, стоянок на промежуточных и технических станциях.

Оборот вагона представляет собой время (сут.) с момента начала (окончания) одной погрузки до момента начала (окончания) следующей погрузки вагона.

Среднесуточным пробегом вагона называется среднее расстояние, проходимое им за сутки;

Производительностью вагона — число тонно-километров нетто, приходящихся в среднем на один вагон за сутки.

Статическая нагрузка вагона — это среднее число тонн груза, приходящееся на один погруженный вагон на станции погрузки;

Динамическая нагрузка вагона представляет собой число тонн груза, приходящегося на один вагон, с учетом дальности пробега вагонов.

Среднесуточным пробегом локомотива называется расстояние, проходимое в среднем одним локомотивом за сутки,

Производительностью локомотива — число тонно-километров брутто, приходящееся в среднем на один локомотив за сутки. Этот показатель отражает эффективность использования локомотивного парка. Экономическую сторону эксплуатационной работы железнодорожного транспорта характеризуют обобщающие показатели работы железных дорог:

Производительность труда — число тонно-километров нетто, приходящихся в среднем на одного занятого в сфере перевозок работника в единицу времени.

Себестоимость перевозок — сумма всех затрат, приходящихся соответственно на 10 т-км или 10 пасс.-км.

Показатели эксплуатационной работы применяются для оценки и анализа деятельности железных дорог, определения потребности в подвижном составе, а также анализа экономических результатов работы железнодорожного транспорта.

Последнее изменение этой страницы: 2017-04-13; Просмотров: 4181; Нарушение авторского права страницы