Каковы особенности расселения в сельской местности вашего района чем они обусловлены

Презентация по географии на тему «Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения», 8 класс

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Описание презентации по отдельным слайдам:

8 класс, урок 56 Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения

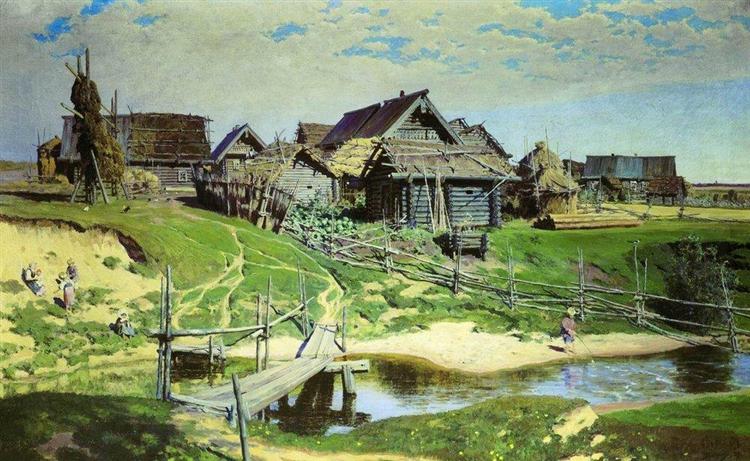

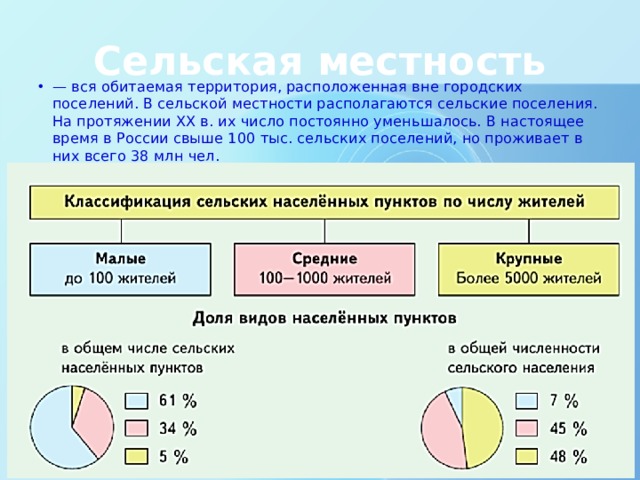

Сельская местность — вся обитаемая территория, расположенная вне городских поселений. В сельской местности располагаются сельские поселения. На протяжении ХХ в. их число постоянно уменьшалось. В настоящее время в России свыше 100 тыс. сельских поселений, но проживает в них всего 38 млн чел. Большинство сельских поселений в России не одиночного, а многодворного типа. Как и города, они возникали вдоль транспортных путей. На размеры и планировку сельских поселений большое влияние оказывали природные условия. Число жителей в сельских поселениях определялось плодородием земель, наличием пастбищ и сенокосов, возможностью охоты, рыбной ловли, сбора даров леса. Чем благоприятнее агроклиматические условия — тем больше число жителей.

Причины исчезновения сельских поселений в ХХ в. насильственная коллективизация; ускоренная индустриализация и урбанизация страны; борьба с личными подсобными хозяйствами и сельскими храмами в 1950–1960-х гг.; неудачная политика укрупнения сельских поселений с ликвидацией «неперспективных» деревень в 1970–1980-х гг.; низкие темпы строительства жилья, дорог, объектов соцкультбыта. Некоторые области потеряли 3/4 жителей. Всё это привело к тому, что перенаселённая прежде сельская Россия стала пустеть, а часть плодородных земель оказалась заброшенной. Наибольшие потери понесла сельская местность в Нечернозёмной зоне России, из которой деревенские жители уезжали в расположенные рядом большие города. Некоторые области потеряли 3/4 жителей.

Типы сельских поселений По внешнему облику выделяют несколько зональных типов сельских населённых пунктов, каждый из которых характерен для определённых территорий России: сёла, деревни, станицы, аулы, хутора.

Деревня В северной части Русской равнины, в отдалённых районах Сибири основной формой расселения была маленькая деревня. Само название «деревня» («драть», «выдирать») означает расчистку лесных земель и подготовку их под пашню. В северной части Русской равнины, в отдалённых районах Сибири основной формой расселения была маленькая деревня. Это было связано с тем, что среди лесов, болот и холмов поселенцы с большим трудом могли отыскать удобный и относительно ровный участок для строительства домов. Само название «деревня» («драть», «выдирать») означает расчистку лесных земель и подготовку их под пашню. Северные деревни часто составляют цепочки поселений-островков вдоль речных долин.

Станица Станицы — крупные поселения в южных районах страны. По числу жителей (до 20–30 тыс.) они нередко превосходили города. В южных районах в крупных населённых пунктах (сёлах и станицах) живёт 40–50 % сельчан. Станицы — крупные поселения в южных районах страны. Они располагаются в долинах рек, в балках, вдоль прудов. В станицах традиционно селились донские и кубанские казаки. По числу жителей (до 20–30 тыс.) они нередко превосходили города. В южных районах в крупных населённых пунктах (сёлах и станицах) живёт 40–50 % сельчан.

Аул Аулы — сельские поселения в горных районах Северного Кавказа. Из-за небольшой площади поселения дома в ауле строятся впритык друг к другу. При этом иногда стены одного дома служат стенами другого дома. Чем выше в горы, тем аулы меньше.

Хутор Хутор — отдельная усадьба на земельном участке индивидуального владения, удалённая от села или деревни. На Дону и Кубани хуторами также называли небольшие поселения вне сёл и станиц.

Функции сельских поселений В сельскохозяйственных населённых пунктах большая часть населения занята в сельском хозяйстве. Однако в России много сельских поселений, где люди работают в других отраслях хозяйства. Больше всего таких поселений на севере и востоке страны. В суровых природных условиях этих районов жители сельской местности работают на промышленных предприятиях, в лесном или рекреационном хозяйстве, обслуживают работу железных дорог, речного транспорта. В центральных и южных районах России много сельских поселений смешанного типа, в которых имеются производства по переработке сельскохозяйственной продукции (молочные и консервные заводы, кожевенные, ткацкие фабрики, птицефабрики, ремонтные мастерские и т. д.)

Подведём итоги • Сельские жители составляют 27 % населения России. В течение ХХ в. в нашей стране проходил процесс сокращения численности и доли сельского населения. Это было связано не только с общемировым процессом урбанизации, но и с целым рядом негативных экономических и социальных факторов, которые нанесли серьёзный ущерб сельскому расселению и обострили демографические проблемы сельской местности. • Тесная связь сельских поселений с природными условиями и ресурсами (агроклиматическими, земельными, водными, рыбными, охотничьими, лесными) определяет выделение зональных типов сельских поселений, отличающихся по числу жителей, внешнему облику, планировке.

Домашнее задание § 41 до конца. Написать эссе о преимуществах и проблемах жизни в городах/сельской местности.

Человек приспособился выживать в самых различных условиях. Первоначально вокруг первых мест оседлости возникал прообраз современной сельской местности. Затем происходило укрупнение и формировались города. Но всегда необходимо помнить о своей колыбели, в роли которой выступает сельская местность. Как обстоят дела сегодня?

Вводная информация

Село – это специфическая исторически сложившаяся социально-территориальная человеческая поселенческая общность, которая образовалась при возникновении земледелия и ремесленничества. Село является одной из первых форм расселения людей, занятых, как правило, сельскохозяйственным трудом. Для такой местности характерны малая концентрация и небольшая численность населения.

Что в себя включает социально-экономическое пространство этой местности?

Только этим данный перечень не ограничивается. Сельская местность обладает еще рядом специфических свойств, но часто их необходимо рассматривать исходя из конкретных условий. Но тем не менее совокупность перечисленных производственно-экономических и социально-культурных условий привела к тому, что была сформирована особенная среда. Село – это не только место, где производится сельскохозяйственная продукция. Оно является еще и сложной социально-экономической структурой, что может функционировать согласно определенным закономерностям, традициям и правилам. Также для него характерны своеобразные условия жизнедеятельности людей.

Какие особенности сельской местности необходимо упомянуть в первую очередь?

К таковым относятся:

Все это оказывает влияние на жизнь сельчан. Именно поэтому она характеризуется значительным влиянием традиций и обычаев. Простые формы общения с персонифицированным характером, автономность быта, своеобразные формы социального контроля поведения личности, значительная роль и возможности местного руководства, существенное воздействие со стороны общественного мнения на принимаемые поведенческие установки – все это является специфическим для села. Быт и производство здесь осуществляются в едином территориальном пространстве и не обладают жесткими временными рамками. От них и зависят особые приоритеты и социальные запросы.

Ситуация в прошлом

В самые древние времена село было основой. Крестьянин должен был уметь абсолютно все – валить лес, строить дом, обрабатывать землю, следить за живностью. Но со временем началась специализация. Сначала появились кузнецы, кожевники и многие другие. Крестьяне смогли сосредоточиться на самом главном – обеспечении себя неспециализированными товарами. Правда, в перспективе такое положение сыграло злую шутку. И до середины двадцатого столетия сельское население в основном рассматривалось как источник малоквалифицированной рабочей силы. Также до недавнего времени было характерным его численное преимущество. Но сейчас городское население превышает сельское в разы. Хотя есть определенная стабилизация.

Современная ситуация

Но почему и как удалось достичь этой самой определенной стабилизации? Во многом это связано с сокращением общей численности населения, а также массовой внутренней миграцией в крупные города. Доля сельского населения в массе своей поддерживается благодаря изменению типа пункта проживания. Например, в 1989 году было 3230 городов. А к 2009-му их число упало до 2394. И выходит, что численность жителей сельской местности регулярно прирастает посредством изменения статуса.

Следует признать, что в настоящее время потенциал сельско-городской миграции практически исчерпан и двигаться в этом направлении практически нет возможности. И такая тенденция вполне закономерна. В мире наблюдается уверенное сокращение количества сельского населения.

Почему оно уменьшается?

Этому есть вполне логичное объяснение. Проживающим в сельской местности все реже приходится рассчитывать на работу в поле для получения основного дохода. Свой взнос делает и тот факт, что весьма быстро растет производительность сельского хозяйства. Это сокращает потребность в рабочей силе. Так, уже распространены ситуации, когда коммерческое производство аграрной продукции является уделом крупных предприятий, а семейные фермы выступают в роли дополнения к доходу от основного занятия (лесопосадки, грузоперевозки, торговля, туризм). Здесь показателен один пример из нулевых годов. Тогда, в их середине (с 2004-го по 2006-й), было больше 16 тысяч объектов, которые работали на этой ниве. Им принадлежало только 3,2 % сельхозугодий. Но несмотря на это, они же обеспечивали 28,8 % товарной продукции и получили 67,9 % всей прибыли.

Какие проблемы сельской местности сейчас актуальны?

Если подытожить все вышесказанное, то можно выделить такие моменты:

Какие упреждающие меры можно принять?

Конечно, по отношению ко всем населенным пунктам их принять будет проблематично. Но вот перспективным поселениям внимание уделить следует. Например:

Если реализовать все эти пункты, то работающие в сельской местности будут в большей мере заинтересованы в том, чтобы оставаться, а не уезжать.

А что с перспективами?

Нельзя сделать так, чтобы сельская местность управлялась из определенного центра – района, области, страны – и при этом всегда учитывались специфические моменты. То, что может хорошо себя зарекомендовать на севере, окажется вредным на юге. Полезные в пригороде решения не принесут эффекта в глубинке. Чтобы развивалась сельская местность, необходимо сделать акцент на трех самых важных направлениях:

Развитие сельской местности (в целом и общем) находится в руках государства. Где-то на местах может быть хорошая самоорганизация, но точечно ситуацию не исправить за одно поколение.

Заключение

Внимание к так называемому крестьянскому вопросу появилось не просто так. Это обусловлено существенным вкладом в культуру, экономику, социальные преобразования. Часто со стороны правительства наблюдается неадекватное отношение к удовлетворению базовых потребностей и улучшению существующих социально-бытовых условий. Произошедшие пару десятилетий назад изменения оказали в целом негативное влияние на сельскую местность. Это относится к вопросам демографии, уровню и качеству жизни, социальному развитию. Поэтому проводимая и реализовываемая политика должна быть реорганизована, чтобы потом не пришлось жалеть. Ведь население сельской местности не раз спасало страну.

Городское и сельское население. Расселение населения

Урок 10. География России. Население и хозяйство. 9 класс

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Городское и сельское население. Расселение населения»

Городское население – это население, которое проживает непосредственно в городских населённых пунктах. Вы уже хорошо знаете, что город – это крупный населённый пункт, большая часть жителей которого работает на промышленных предприятиях (заводах, фабриках), а также занята в сфере бизнеса, образования, науки и так далее. В нашей стране, чтобы получить статус города, необходимо, чтобы в нём проживало не менее двенадцати тысяч жителей. Самый крупный город России и крупнейший по численности населения – Москва. На первое января 2017 численность населения Москвы, по данным Росстата, составляла 12 380 664 человека.

Сельское население – это население, проживающее в сельских населённых пунктах. Сельские населённые пункты характеризуются небольшой численностью населения, а главное тем, что их жители заняты преимущественно в сельском хозяйстве. К сельским населённым пунктам относятся: сёла, деревни, посёлки, хутора и прочие.

Немного истории. Древняя Русь была страной городов. Норманны называли Русь «Гардарикой», что означает «страна городов». Ещё до нашествия монголов на Руси насчитывалось около трёхсот городов. Наиболее крупные из них создавались на реках – вдоль торговых путей. К их числу относятся:

Великий Новгород – город на северо-западе России. Один из древнейших и известнейших городов России. Место признания летописного Рюрика и зарождения российской государственности.

Смоленск – город в России, административный, промышленный и культурный центр Смоленской области. Один из древнейших городов нашей страны, носит название «Города-героя». Позднее города создавали по мере колонизации новых территорий, первоначально – в виде деревянных острогов-крепостей.

В XX веке было образовано более пятисот городов, прежде всего промышленных центров. Много городов возникло на Севере, в районах Сибири и Дальнего Востока. Близ крупнейших городов появились научные центры. Выросли города-курорты, среди них: Сочи – город в России, расположенный на северо-восточном побережье Чёрного моря в Краснодарском крае. Сочи является самым крупным курортным городом нашей страны, важным туристическим узлом, а также крупным экономическим и культурным центром черноморского побережья России.

Город Кисловодск является вторым в России (после Сочи) бальнеологическим и климатическим курортом, крупнейшим по количеству здравниц на Кавказских Минеральных Водах.

Стоит отметить, что в начале двадцатого века в России преобладало сельское население. В настоящее время в нашей стране преобладает городское. По данным Росстата на первое января 2017 года в России численность городского населения составляла сто девять миллионов человек, сельского – тридцать семь целых восемь десятых миллиона человек. Так, доля городского населения в стране составляла более семидесяти четырёх процентов от общей численности населения, сельского же – около двадцати шести процентов.

Процесс увеличения количества городов и сосредоточения в них политической, экономической и культурной жизни государства называется урбанизацией. Предпосылки урбанизации: развитие торговли, науки и рост в городах промышленности, развитие их культурных и политических функций, механизация сельского хозяйства, безработица в сельской местности. Процесс урбанизации идёт за счёт преобразования сельских населённых пунктов в городские; формирования широких пригородных зон; миграции из сельской местности в городскую.

Города различают по функциям: промышленные, транспортные, научные центры, города-курорты. Также выделяют многофункциональные центры. Как правило, это крупные города, которые выполняют множество функций: административные, промышленные, культурные, научные, транспортные. Различают города и по людности. Выделяют малые (до двадцати тысяч жителей); средние (до ста тысяч); большие (более ста тысяч); крупные (более двухсот пятидесяти тысяч); крупнейшие (более пятисот тысяч) и города-миллионеры.

Города-миллионеры – это категория городов на территории Российской Федерации, в каждом из которых численность населения в пределах городской черты превышает один миллион человек. Города-миллионеры в России являются важнейшими местами сосредоточения и притяжения человеческих, трудовых, промышленных, культурных, экономических ресурсов. Также они являются центрами социально-экономического развития как для своего региона, так и обычно сразу для нескольких окружающих регионов. Их значимость в этом качестве зависит не только от числа жителей, но и от ряда других факторов, важнейшими из которых являются уровень доходов населения, накопленный экономический и культурный потенциал, а также специфика соседних регионов, для которых города-миллионеры являются центрами транспорта, высшего образования, торговли, логистики, культуры и так далее.

На две тысячи семнадцатый год в России насчитывается пятнадцать городов-миллионеров, среди них: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград.

Среди экономических районов России больше всего городов-миллионеров в Уральском экономическом районе (Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь). В соответствии с политико-административным макрорайонированием, больше всего городов-миллионеров в Приволжском федеральном округе (Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа, Пермь).

Одной из стадий урбанизации является образование городских агломераций. Городская агломерация – это компактное скопление населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями.

Московская агломерация – это крупнейшая городская агломерация нашей страны. В Московскую агломерацию входит более семидесяти городов, в том числе четырнадцать с населением свыше ста тысяч человек.

В настоящее время Московская агломерация, в отличие от остальных регионов Российской Федерации, вступила в финальную, постиндустриальную стадию своего развития, связанную не с преобладанием промышленного потенциала и созданием промышленных предприятий, а с использованием сервисных видов деятельности и дальнейшим становлением Москвы, которая является крупным мировым центром в сфере науки, культуры, образования, финансовой деятельности.

Несмотря на преимущество крупных городов, их рост стараются ограничивать различными мерами (административными, планировочными и другими), поскольку возникают трудности в обеспечении людей водой, жильём, транспортом, сохранении зелёных массивов.

В районах нового освоения на востоке и на севере России особенно быстро растут посёлки городского типа. К ним относятся населённые пункты с числом жителей более трёх тысяч человек, из которых восемьдесят пять процентов не заняты в сельском хозяйстве. В России насчитывается около тысячи трёхсот посёлков городского типа.

Что касается сельских поселений, то в России их насчитывается более ста пятидесяти тысяч. Сельские населённые пункты по численности населения делятся на малые (до ста человек), средние (от ста до тысячи человек) и крупные (более тысячи человек). В тринадцати процентах сельских поселений нет населения. Более пятидесяти процентов сельских населённых пунктов – малые, с числом жителей менее ста человек. Наиболее высокая плотность сельского населения характерна для южных районов европейской части России.

России присуща крайняя неравномерность заселения территории. Средняя плотность населения составляет восемь целых три десятых человека на километр квадратный. В Европейской части России она составляет тридцать человек на километр квадратный, а в Сибири и на Дальнем Востоке – две целых пять десятых человека на километр квадратный. В Московской области плотность населения достигает почти ста шестидесяти трёх человек на километр квадратный, а в Чукотском автономном округе она составляет ноль целых семь сотых человека на километр квадратный.

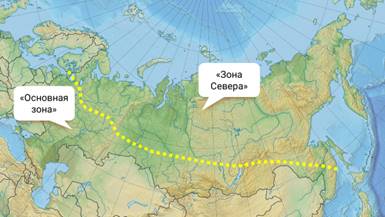

По особенностям расселения людей, плотности населения, преобладающим типам населённых пунктов, степени хозяйственного освоения в России различают две главные зоны расселения, протянувшиеся с запада на восток, – «основную зону» и «зону Севера». Они сложились исторически под влиянием природных и социально-экономических факторов.

Зоны расселения России

Основная зона расселения (а также хозяйственного освоения) отличается старым освоением, высокой плотностью населения, большим числом крупных городов и городских агломераций. Эта территория занимает почти всю европейскую часть России, за исключением Севера. В азиатских районах России она сужается и тянется полосой по югу Сибири и Дальнего Востока. Эта широтная зона охватывает около тридцати четырёх процентов территории нашей страны, а в её пределах проживает около девяноста трёх процентов всего населения России.

К северу от основной зоны расселения и хозяйственного освоения простирается зона Севера. Эта территория охватывает почти шестьдесят четыре процента территории нашей страны. Здесь сконцентрированы важнейшие ресурсы России. Для зоны Севера характерны низкая плотность населения и малое количество крупных городов. Расселение здесь, как правило, выборочное, очаговое. То есть оно сосредоточено вблизи крупных ресурсных баз, по долинам рек, вдоль транспортных путей, близ морских портов. Жизнь в зоне Севера суровая. Она требует больших затрат на одежду, питание и прочее.

Сельские поселения. особенности расселения сельского населения.

Виды сельских поселений. Функции сельских населеннных пунктов.

Просмотр содержимого документа

«Сельские поселения. особенности расселения сельского населения.»

Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения

Большинство сельских поселений в России не одиночного, а многодворного типа. Как и города, они возникали вдоль транспортных путей. На размеры и планировку сельских поселений большое влияние оказывали природные условия. Число жителей в сельских поселениях определялось плодородием земель, наличием пастбищ и сенокосов, возможностью охоты, рыбной ловли, сбора даров леса. Чем благоприятнее агроклиматические условия — тем больше число жителей.

Причины исчезновения сельских поселений в ХХ в.

Всё это привело к тому, что перенаселённая прежде сельская Россия стала пустеть, а часть плодородных земель оказалась заброшенной. Наибольшие потери понесла сельская местность в Нечернозёмной зоне России, из которой деревенские жители уезжали в расположенные рядом большие города. Некоторые области потеряли 3/4 жителей.

Типы сельских поселений

Село (от слова «селиться») — крупное сельское поселение в центральных районах России. В древности селом называли не только само поселение, но и принадлежащие ему окрестности: сенокосы, пастбища, сады. В селе располагалась церковь, находились организации волостного управления, торговые лавки, школа. К храму вела главная улица, по обе стороны которой располагались жилые дома. Причём по традиции на главную улицу были обращены только нарядные фасады домов, а все хозяйственные постройки располагались на заднем дворе.

В условиях тундры и северной тайги постоянные посёлки расположены на транспортных путях. Из-за сильной заболоченности территории или пересечённого рельефа дома разбросаны по местности, здесь иногда нет центральной улицы. Часто встречаются временно обитаемые поселения или отдельные жилища (где останавливаются оленеводы, охотники). В условиях южной тайги мелкие поселения располагаются на возвышенных местах или вытягиваются цепочкой вдоль реки, которая служит главной улицей посёлка и часто единственной «дорогой» к другим поселениям. Небольшие участки сельскохозяйственных земель перемежаются лесами и болотами. На равнинных территориях смешанных лесов, лесостепей и степей, где преобладают большие массивы пашни, располагаются крупные поселения. В горных районах поселения располагаются в долинах или межгорных ущельях, дома лепятся тесно друг к другу.

В северной части Русской равнины, в отдалённых районах Сибири основной формой расселения была маленькая деревня. Это было связано с тем, что среди лесов, болот и холмов поселенцы с большим трудом могли отыскать удобный и относительно ровный участок для строительства домов. Само название «деревня» («драть», «выдирать») означает расчистку лесных земель и подготовку их под пашню. Северные деревни часто составляют цепочки поселений-островков вдоль речных долин.

Станицы — крупные поселения в южных районах страны. Они располагаются в долинах рек, в балках, вдоль прудов. В станицах традиционно селились донские и кубанские казаки. По числу жителей (до 20–30 тыс.) они нередко превосходили города. В южных районах в крупных населённых пунктах (сёлах и станицах) живёт 40–50 % сельчан.

Функции сельских поселений