Кальцинаты в мозге что это

Физиологические интеркраниальные обызвествления

Физиологическая интеркраниальная кальцификация очень распространена, и данная тема хорошо изучена в последние десятилетия. И нтеркраниальная кальцификация связана со старением головного мозга.

Наиболее частая локализация физиологического обызвествления:

Встречается у 2/3 взрослого населения. Количество кальцификации увеличивается с возрастом. Кальцинаты более 1 см в диаметре и обызвествление у детей моложе 9 лет наводят на мысли об новообразовании.

Хабенулярная комиссура играет центральную роль в регуляции лимбической системы. У 15% взрослого населения в виде криволинейного паттерна кальцификации, расположенный кпереди от шишковидного тела, размером не больше нескольких миллиметров.

Очень частая находка у пациентов в возрасте до 40 лет. Обызвествления сосудистых сплетений III и IV желудочков наблюдаются редко.

Кальцификаты в базальных ганглиях — это обычно случайная находка, которая встречается с частотой

1% (диапазон 0.3-1.5%) и чаще встречается у пациентов в пожилом возрасте. Кальцификаты в базальных ганглиях до 30 лет связывают с заболевания метаболического генеза.

Кальцификация выше перечисленных анатомических элементов встречается в 10% случаев у пожилого населения.

Кальцификация каменисто-клиновидной связки связана с возрастной дегенерацией и визуализируется в виде ламинарного или узелкового паттерна.

Кальцификация верхнего сагиттального синуса связана с возрастной дегенерацией и визуализируется в виде ламинарного или узелкового паттерна.

Кальцинаты в мозге что это

Процессы, протекающие в головном мозге, вероятно, относятся к самым сложным для изучения. Патологические изменения, происходящие в его структурах, являются наиболее труднодиагностируемыми, несмотря на наличие современного оборудования и обширных познаний врачей в данной области. Болезнь Фара относится к редким и малоизученным заболеваниям, которые затрагивают преимущественно базальные ганглии, мозжечок и полушария головного мозга.

Болезнь Фара – идиопатическая неатеросклеротическая симметричная интрацеребральная кальцификация коры полушарий, базальных ганглиев и зубчатых ядер мозжечка, связанная с отложением солей кальция и железа в стенках мелких артерий и артериол, а также в вещество головного мозга. Морфологически кальцификаты обнаруживаются симметрично в различных структурах: коре мозга, белом веществе, подкорковых ганглиях, внутренней капсуле, мозжечке, стенках мелких артерий, реже вен [1].

Характерно наличие периваскулярных мелких кальциевых конгломератов. Наиболее массивная кальцификация выявляется в подкорковых отделах. Микроскопически кальцификаты отличаются типичной структурой, представленной нитями толщиной 140–400 мкм [2].

Впервые синдром (или болезнь) Фара был диагностирован в конце 1930 г. немецким врачом-неврологом Карлом Теодором Фаром. Это редкое дегенеративное заболевание, его распространенность составляет, как было сказано ранее, порядка 1 случая на 1 млн населения. При этом мужчины болеют приблизительно в 2 раза чаще.

Разнообразие симптоматики данного заболевания объясняет сложность постановки диагноза. Клинически болезнь может протекать как совершенно бессимптомно, так и с яркими экстрапирамидными нарушениями в виде мышечной ригидности, тремора, судорог, схожими с таковыми при болезни Паркинсона [3, 4]. Для больных характерны гиперкинезы, головокружения, шаркающая походка. Именно схожесть с другими распространенными заболеваниями затрудняет своевременное выявление данной патологии [5, 6].

На современном этапе развития системы здравоохранения с увеличением доступности компьютерной томографии в рутинной неврологической практике диагностика феррокальциноза постепенно увеличивается, однако, по литературным данным, в большинстве случаев обнаружение кальцинатов является находкой, а не диагностической необходимостью.

Этиология болезни Фара установлена не до конца. Возможными причинами считают гормональные нарушения при патологии щитовидной и паращитовидной желез, что ведет к дисбалансу ионов кальция и фосфора: чаще всего – первичный или вторичный гиперпаратиреоз, реже – псевдогиперпаратиреоз при продукции паратгормона опухолевой тканью (при бронхогенном раке, раке молочной железы); при локализации опухоли в костной ткани (множественная миелома, метастазы в кости). Еще одним из механизмов возникновения предполагают дыхательный алкалоз, компенсируемый фосфатной буферной системой: внутриклеточная концентрация фосфатов увеличивается, в то время как в плазме крови возникают относительная гиперкальциемия и абсолютная гипофосфатемия [7, 8].

Указывается, что гипоксия мозга при гипертонической болезни и атеросклерозе церебральных артерий может приводить к локальному увеличению концентрации ионов кальция в веществе мозга и вызывать петрификацию нейронов базальных ганглиев, но, по мнению авторов, данная гипотеза является исключительно теоретической, а на практике – безосновательной.

Также предполагают возможность генетического характера патологии с локализацией нарушений в четырнадцатой (локус 14q13), второй (локус 2q37) хромосомах, хромосомном участке q21.1-q11.23 восьмой хромосомы. Были установлены варианты, когда болезнь наследовалась аутосомно-доминантным и Х-сцепленным путем [9]. Важно отметить, что имели также место и случаи, в которых семейный характер патологии не прослеживался.

Имеется описание дебюта болезни Фара у пациентки на фоне пневмонии, вызванной SARS-CoV-2 (COVID-19) [10].

Диагностировать болезнь Фара позволяет проведение биохимического анализа крови. Производятся определение электролитов крови: кальция, фосфора, железа, натрия; определение уровня паратгормона; ПЦР-исследования для выявления токсоплазмы, цитомегаловируса и других инфекционных агентов, способных вызывать воспалительные изменения тканей мозга с образованием кальцификатов.

Ключевое значение в диагностике болезни Фара имеют инструментальные методы исследования – УЗИ щитовидной и паращитовидных желез, компьютерная томография и рентгенография.

Лечение заболевания проводят только симптоматически. При симптомах паркинсонизма назначают предшественники дофамина (леводопу), при гиперкинезах – холинолитики (циклодол), в случае эпилептических состояний – барбитураты (фенобарбитал) и бензодиазепины (феназепам, лоразепам, клоназепам). С целью улучшения обменных процессов применяют стимуляторы тканевого метаболизма (глютаминовую кислоту, никотинамид), цитопротекторы (рибофлавин, янтарную кислоту).

В работе нами был проанализирован случай диагностики болезни Фара по результатам аутопсии. Пациентка женского пола М., 1949 года рождения, поступила в ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова с жалобами на общую слабость, головокружение, мышечные спазмы, тошноту, рвоту, повышенную температуру. При поступлении состояние средней тяжести. При осмотре кожные покровы бледные, видимые слизистые физиологической окраски, зев гиперемирован. Дыхание везикулярное, ЧДД – 12 в минуту, ЧСС – 79 в минуту, пульс ритмичный, АД – 135/75 мм рт. ст., температура 37,4°C. Пациент в сознании, на контакт идет, внимание рассеянное, лицо симметричное, походка неуверенная, наблюдается тремор верхних конечностей. В отделении проведено обследование в полном объеме.

Результаты анализов на ВИЧ, гепатиты B и C отрицательны. В общем анализе крови отклонений от нормы не выявлено. В ходе биохимического анализа крови обнаружены следующие изменения: гипергликемия (глюкоза – 9,2 ммоль/л), гиперкальциемия (кальций – 3,1 ммоль/л), гипокалиемия (калий – 3,2 ммоль/л).

Компьютерная томография головного мозга: геморрагический инсульт в области базальных ядер справа и слева, двусторонняя симметричная кальцификация базальных ганглиев, таламусов, зубчатых ядер и белого вещества больших полушарий.

Макроскопическая картина центральной нервной системы по результатам аутопсии

Кости свода и основания черепа целые. Твердая мозговая оболочка не напряжена, гладкая, сероватая. Мягкая мозговая оболочка отечная, полнокровная. Полушария мозга симметричны. Мозг весом 1410 г. Борозды незначительно углублены. Сосуды основания мозга с единичными атеросклеротическими бляшками на интиме, стенозирующими просвет до 20%. В области базальных ядер головного мозга справа – участок дрябловатой ткани мозга диаметром 1 см с единичными кровоизлияниями диаметром до 1 мм. Выражено полнокровие мелких сосудов. Желудочки мозга незначительно расширены, эпендима гладкая, в просвете прозрачный ликвор. На миндалинах мозжечка следы давления краев большого затылочного отверстия. Во всех других отделах анатомический рисунок строения вещества головного мозга хорошо выражен, с четкой границей и обычным соотношением серого и белого вещества. Ткань мозга на разрезе влажная, блестящая; в области базальных ядер – издает характерный хруст – звон.

Гистологическое исследование головного мозга

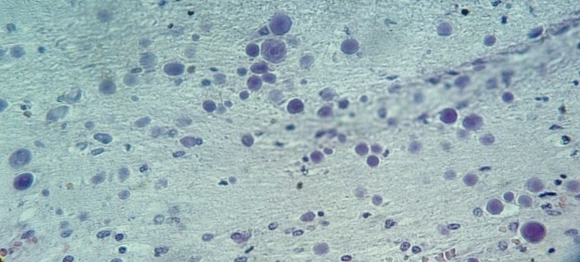

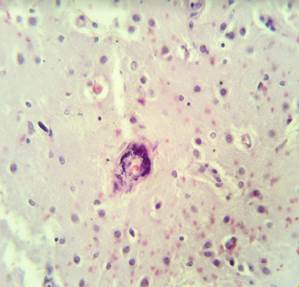

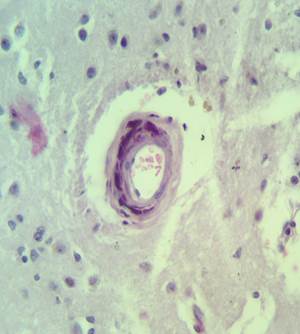

В микропрепарате коры головного мозга – многочисленные зернистые шары (рис. 1).

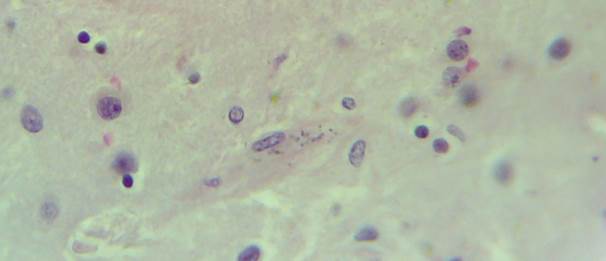

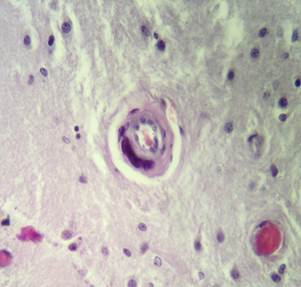

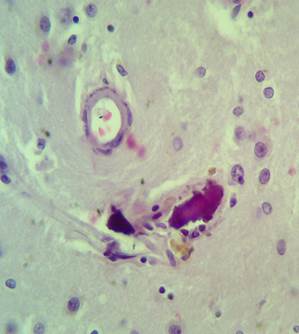

В микропрепаратах базальных ганглиев – неравномерное кровенаполнение, диапедезные кровоизлияния вокруг сосудов (рис. 2А), умеренный периваскулярный и перицеллюлярный отек (рис. 2А-Б).

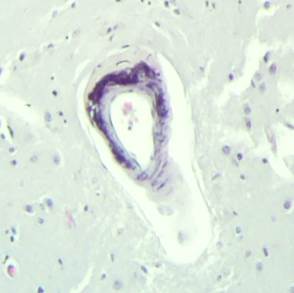

Стенки сосудов деформированные (рис. 3А), со множественными консолидированными (рис. 3А) и пылевидными (рис. 3Б) кальцинатами в виде концентрических преимущественно равномерно распределенных колец между адвентицией, средней оболочкой и пограничной мембраной глии.

Рис. 1. Препарат коры головного мозга пациента женского пола, страдавшего болезнью Фара, умершего от геморрагического инсульта. Многочисленные зернистые шары. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение х200

Рис. 2. Препарат базальных ядер пациента женского пола, страдавшего болезнью Фара, умершего от геморрагического инсульта. А – диапедезные кровоизлияния вокруг кальцинированных сосудов с деформированной стенкой, умеренный перицеллюлярный отек. Б – кальцинированный сосуд, умеренный перицеллюлярный и периваскулярный отек. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение х200

Рис. 3. Препарат базальных ядер пациента женского пола, страдавшего болезнью Фара, умершего от геморрагического инсульта. А – консолидированные кальцинаты в стенке сосуда, выраженный периваскулярный отек. Б – пылевидные кальцинаты в стенке сосуда, умеренный перицеллюлярный и периваскулярный отек. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение х200

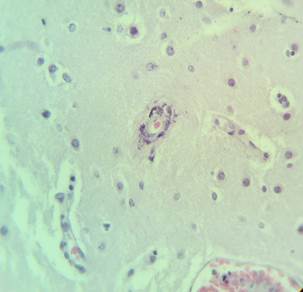

Кальцинаты обнаружены в артериях мелкого и среднего калибра, а также в единичных венах (рис. 4А-Б). В веществе мозга и перинейронально имеются кальцинаты в форме различных по размерам глыбок округлой формы (рис. 4Б – крупные кальцинаты, рис. 5 – пылевидные кальцинаты в веществе мозга). Отдельные нейроны кальцинированы.

Со стороны сердечно-сосудистой системы определена концентрическая гипертрофия миокарда (масса сердца 360 г, толщина стенки левого желудочка 1,7 см, правого – 0,4 см, гистологически – гипертрофия мышечных волокон, диффузное разрастание мелких полос соединительной ткани), атеросклероз аорты и ее ветвей, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий (III стадия, 3-я степень, стеноз до 30% правой и левой коронарных артерий).

В правом надпочечнике макроскопически определяется округлое образование диаметром 1,2 см, на разрезе равномерного желтовато-оранжевого цвета, гистологически – светлоклеточная аденома надпочечника.

Рис. 4. Препарат базальных ядер пациента женского пола, страдавшего болезнью Фара, умершего от геморрагического инсульта. А – консолидированные и пылевидные кальцинаты в стенке сосуда, выраженный периваскулярный и умеренный перицеллюлярный отек. Б – пылевидные кальцинаты в стенке сосуда, крупный перинейрональный кальцинат, слабый перицеллюлярный и периваскулярный отек. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение х250

Рис. 5. Препарат базальных ядер пациента женского пола, страдавшего болезнью Фара, умершего от геморрагического инсульта. Пылевидные кальцинаты в веществе головного мозга. Окраска – гематоксилин-эозином. Увеличение х400

При анализе данного клинического случая мы склонны считать болезнь Фара и артериальную гипертензию важнейшими сочетанными нозологическими единицами, безусловно повлиявшими на танатогенез. Повышение давления в кальцинированных сосудах мелкого калибра, не обладающих должной эластичностью, приводит к развитию очаговых кровоизлияний.

В связи с разнообразной неспецифической неврологической симптоматикой, а часто и полным отсутствием каких-либо проявлений болезнь Фара остается одним из малоизученных нейродегенеративных заболеваний.

Разработанные и в целом доступные методы диагностики позволяют выявлять феррокальциноз пациентов, однако ограниченность серьезных генетических и лабораторных методов диагностики, низкая приверженность к назначению компьютерной томографии пациентам без клиники острого нарушения мозгового кровообращения объясняют позднюю выявляемость данной патологии; наличие специфической макроскопической и микроскопической картины обусловливает выявление болезни Фара почти исключительно по данным аутопсии.

Причины и лечение кальцификации

Кальций – макроэлемент, участвующий в обменных процессах, является строительным материалом для крепких костей и зубов. Избыточное поступление минерала на фоне нарушения усвоения приводит к его отложению в мягких тканях, внутренних органах и кровеносных сосудах. Такой патологический процесс получил название кальциноз. Кальцификация продолжительное время может протекать бессимптомно и привести к необратимым последствиям в организме.

Классификация кальцификации

Кальцификация – патологический процесс, для которого характерно отложение кальция. В зависимости от локализации макроэлемент может накапливаться и поражать:

В зависимости от этиологии кальцификация бывает 3 типов:

Также кальциноз может быть системным, поражая все органы человека или местным, с локализацией в одном органе или системе.

Причины кальцификации

Отложение кальция в мягких тканях, внутренних органах происходит в результате нарушения метаболизма, что приводит к нарушению усвоения важного макроэлемента для человеческого организма. Чаще всего, сбои в обменных процессах вызваны эндокринными патологиями, болезнями почек инфекционного и аутоиммунного характера, нарушением выработки ферментов при печеночных патологиях и заболеваний поджелудочной железы.

К нарушению обмена кальция может привести недостаточное поступление магния и избыток витамина Д, которые принимают непосредственное участие в усвоении организмом макроэлемента.

Кальцификация отдельного органа может развиваться при образовании кист, опухолей доброкачественного и злокачественного характера, дистрофии тканей.

Процесс образования кальциевых конгломератов также затрагивает соединительную и хрящевую ткань, атеросклеротические бляшки, погибшие паразитирующие микроорганизмы, импланты.

Признаки кальцификации

На начальных этапах распознать патологию крайне сложно в связи с ее бессимптомным течением. Однако некоторые виды имеют достаточно выраженную клиническую картину.

При системном виде кальциноза или при поражении кожных покровов, суставов, эпидермис покрывается небольшими пузырьками, изменения структуры и окраса не наблюдается. По мере прогрессирования патологии кальциевые конгломераты разрастаются и становятся более плотными на ощупь, изменяют свой окрас. Возможно образование свищей.

Известковые отложения в ходе плановых осмотров специалистами или при инструментальном исследовании могут обнаруживаться на зубах, костях, сосудах, мышечных и нервных волокнах. Скопление макроэлемента на тканях органов приводит к нарушению их функционирования.

При поражении сердечной мышцы и сосудистой системы, у больного появляется болевой синдром в грудине, руке, шее, спине, который сохраняется продолжительное время. Также происходит нарушение кровотока, что приводит к скачкам артериального давления, появлению чувства холода в конечностях.

При поражении почек нарастают симптомы интоксикации, нарушается диурез, кожные покровы становятся сухими, вялыми. При кальцификации органов пищеварительного тракта, нарушается их работа, что приводит к возникновению тошноты, рвоты, чувства тяжести в абдоминальной области, запоров.

При поражении и скоплении большого количества кальция в головном мозге больной испытывает частые приступы головной боли и головокружения, скачки внутричерепного давления, нарушение координации движения, ухудшение памяти, проблемы со зрением и слухом. По мере прогрессирования болезни возможны обмороки.

Вместе с этим кальциноз приводит к снижению работоспособности, постоянной вялости и усталости, слабости, снижению массы тела.

Диагностика

Для подтверждения диагноза используется рентгенологическая диагностика. Данный метод позволяет определить характер и размер отложений, а также степень поражения органа, в котором локализуется кальциевый конгломерат. В качестве дополнительных методов исследования назначается:

Для выявления причины кальцификации тканей назначаются дополнительные исследования, в виде общеклинического и биохимического анализа крови. Последний способ позволяет определить уровень кальция, фосфора и магния в крови. При нарушении функций почек назначается общеклинический и бактериологический анализ мочи для оценки работоспособности почек.

Для исключения злокачественного характера новообразований в пораженном органе назначается биопсия тканей. Данный метод предполагает забор биологического материала и его исследования под микроскопом в лабораторных условиях. Биопсия помогает также дифференцировать доброкачественное и злокачественное новообразование.

Лечение

Для лечения кальциноза назначается терапевтический курс, который поможет справиться с заболеванием-первопричиной. Так, если к избыточному отложению кальция привело воспаление инфекционной природы, назначаются антибактериальные препараты.

При нарушении усвоения кальция назначаются медикаменты, содержащие магний, который является антагонистом кальция. Достаточное поступление магния с продуктами питания и медикаментозными препаратами позволяет растворить конгломераты и вывести избыток кальция из организма. В ходе лечения важно принимать диуретики, которые помогут ускорить процесс выведения макроэлемента.

В процессе усвоения кальция принимает участие витамин Д, избыточное поступление которого также отрицательно сказывается на состоянии организма. Поэтому в ходе лечения необходимо соблюдать специальную диету, которая исключает употребление в большом количестве продуктов питания, богатых кальцием и витамином Д. К таким относят рыбу жирных сортов, листовую зелень, молочные продукты, яичный желток, орехи.

При неэффективности консервативных методов лечения, а также образовании конгломератов больших размеров назначается их оперативное удаление. Выбор метода хирургического вмешательства проводится в зависимости от размеров скоплений кальция, а также их локализации.

Кальциноз в период беременности

Отложение кальция во время вынашивания ребенка чаще всего диагностируется в конце третьего триместра гестационного периода. С медицинской точки зрения такой процесс допустим и связан с видоизменением плаценты.

Если кальцификация диагностируется на более ранних сроках, это может привести к преждевременному созреванию плаценты. Как правило, кальциноз у беременных связан с употреблением большого количества продуктов, богатых кальцием, инфекционными процессами и метаболическими нарушениями.

Избыток макроэлемента в организме беременной женщины также опасен, как и его недостаток. Может стать причиной травм ребенка и матери в период родоразрешения.

Профилактика

Чтобы предупредить кальцификацию мягких тканей и внутренних органов следует особое внимание уделить правильному питанию. Важно обеспечить достаточное поступление всех минералов и витаминов в организм, чтобы предупредить развитие патологий различной этиологии.

Также людям с врожденными и приобретенными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, эндокринными патологиями важно регулярно проходить плановые осмотры у специалистов, что поможет своевременно предупредить развитие осложнений.

Лечение различных заболеваний стоит проводить только под контролем специалиста и в соответствии с его рекомендациями. Некоторые группы лекарственных препаратов, в том числе для снижения уровня холестерина в крови, артериального давления, а также антибактериальные и гормональные средства могут привести к повышению уровня кальция в организме и нарушению его обмена.

Для предупреждения кальциноза следует вести активный образ жизни, который помогает восстановить нормальный метаболизм, отказаться от употребления алкогольных напитков и табакокурения.

Кальцификация тканей – патологический процесс, связанный с высокой концентрацией кальция в организме. Поражает сердечно-сосудистую, нервную, опорно-двигательную, пищеварительную и мочевыделительную системы. Для предупреждения болезни необходимо правильно питаться и вести здоровый образ жизни. В качестве терапии назначается курс медикаментозных препаратов для устранения причины патологического процесса и нормализации уровня кальция и магния в крови.

Эксперт статьи:

Татаринов Олег Петрович

Врач высшей категории, врач невролог, физиотерапевт, специалист УВТ, ведущий специалист сети «Здоровье Плюс»

Медицинский опыт более 40 лет

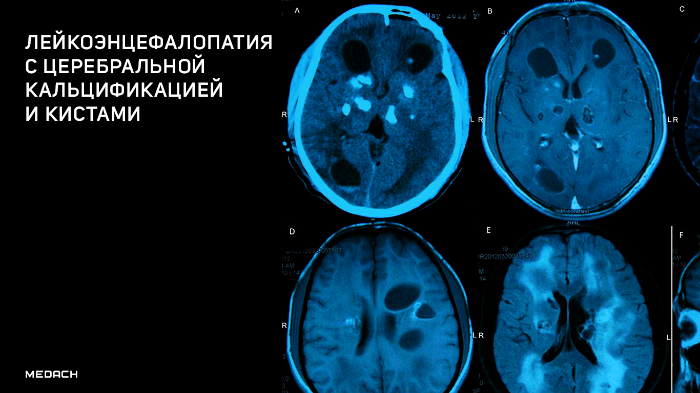

Лейкоэнцефалопатия c церебральной кальцификацией и кистами

Мальчик 10 лет, весом 23 кг, рожденный от неродственного союза (роды прошли без осложнений); жалуется на головные боли пульсирующего характера на протяжении 1 года, преимущественно в лобной и затылочной областях, почти непрерывные; боли усиливались при кашле и мешали пациенту спать и учиться. Мальчик был госпитализирован после обострения головной боли, что сопровождалось неоднократной рвотой и парциальными приступами в виде клонических подергиваний мышц левой половины лица. Объективное исследование не обнаружило отклонений от нормы.

Офтальмолог: не выявлено телеангиэктазий, экссудатов, ретинопатии, атрофии зрительного нерва или каких-либо других патологических признаков. Неврологическое исследование: ребенок в сознании, ориентирован, умеренно повышен мышечный тонус, оживленные глубокие сухожильные рефлексы, нерезко выраженный двусторонний положительный симптом Гордона, а также легкая ригидность мышц шеи и положительный симптом Кернига. Определяются мозжечковые симптомы: дисметрия (нарушение координации движений из-за утраты чувства расстояния, соразмерности и точности движений – прим.авт.), интенционный тремор, атактическая походка.

В анамнезе: туберкулезный лимфаденит в возрасте 2х лет, проводилось лечение противотуберкулезными препаратами.

Общий анализ крови, СОЭ, показатели функции почек и печени, уровни кальция, фосфата в плазме крови, щелочной фосфатазы, рентгенограмма грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости были в пределах нормы.

Серологические тесты не подтвердили эхинококкоз, токсоплазмоз, цистицеркоз, криптококкоз, цитомегаловирусную и ВИЧ-инфекцию.

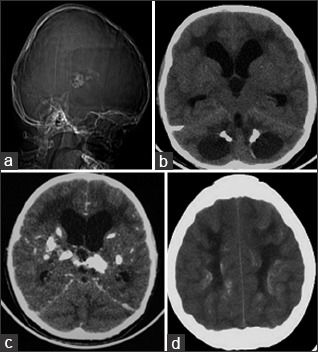

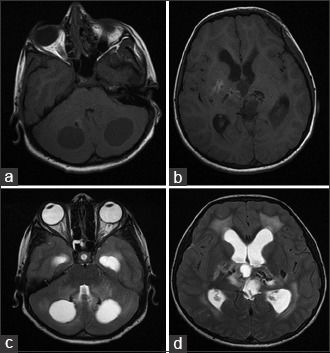

Компьютерная томография показала признаки лакунарного черепа (определялись группы круглых, овальных или пальцевидных вдавлений на внутренней поверхности свода черепа, разделенные ребристыми выростами нормальной костной ткани в самых толстых частях лобной, теменной и верхней затылочной костей – характерный признак внутриутробного повышения внутричерепного давления или нарушения костеобразования – прим.пер.), а также обширные области интракраниальных кальцинатов, которые распространялись билатерально на глубокия* ядра мозжечка, границу белого и серого вещества, таламусы, область базальных ядер и капсулы.

а: на топограмме, которая проводится для разметки сканирования, хорошо видны лакунарный череп и интракраниальные кальцинаты.

b: КТ без контрастного усиления показала двусторонние кальцинаты в зубчатом ядре мозжечка;

с: несимметричная двусторонняя обширная кальцификация в области базальных ядер и внутренней капсулы, таламусов и

d: границы серого и белого вещества

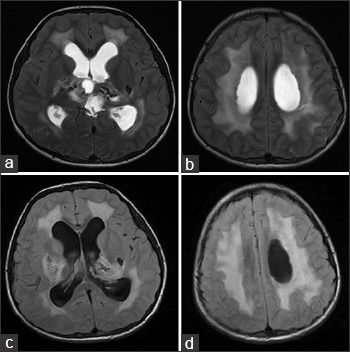

На МРТ головного мозга определялись обширные области гиперинтенсивного в Т2ВИ и FLAIR сигнала, которые затрагивали перивентрикулярные области белого вещества, оставляя интактными U-волокна и мозолистое тело с кистозными включениями и признаками обструктивной гидроцефалии. Обнаруженные ранее на КТ кальцинаты были гипоинтенсивны в Т2- и Т1ВИ и показывали «выпадение» МР-сигнала в GRE.

Клиническая и рентгенологическая картины были классическими для лейкоэнцефалопатии с кальцинатами и кистами (LCC, также называемая синдром Лабруна – прим.авт.), которая осложнилась развитием обструктивной гидроцефалии.

Нейрохирургическая команда рекомендовала установку вентрикуло-перитонеального шунта, но родственники пациента отказались от инвазивных процедур. Пациенту было назначено лечение вальпроевой кислотой и ацетазоламидом, которые давали симптоматический эффект.

Сочетание обширных церебральных кальцинатов, изменений белого вещества мозга и кист были описаны Labrune с соавт. в 1996 году под названием LCC. Это крайне редкое состояние, всего в литературе было описано около 10 случаев; оно встречается у детей и взрослых; время появления симптоматики до 59 лет. Классическая для этой патологии клиника прогрессирующего неврологического дефицита у ребенка предполагает огромный список дифференциальных диагнозов, однако существуют характерные рентгенологические признаки, которые позволяют поставить диагноз почти безошибочно.

При дифференциальной диагностике стоит помнить о таких паразитарных инфекциях, как эхинококкоз, нейроцистицеркоз, криптококкоз.

При нейроцистицеркозе имеются множественные кистозные включения с вариабельной* точечной кальцинацией; желатинозные псевдокисты и паренхиматозные кальцинаты описаны у ВИЧ-инфицированных больных при криптококкозе, однако результаты серологических исследований не подтверждали этих нозологий, тем более, для них не характерны проявления лейкоэнцефалопатии (поражения белого вещества).

У нашего пациента наблюдалось повышенное внутричерепное давление и связанный с кистой масс-эффект, которые являются основными проявлениями LCC.

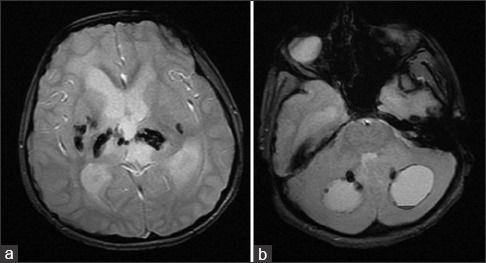

Данные нейровизуализации тесно связаны с патогенезом. Типично заболевание проявляется двусторонними асимметричными кальцификатами в подкорковых ядрах и ядрах мозжечка, диффузным поражением белого вещества, множественными кистами разного размера с признаками накопления контраста в их стенках, и, изредка, кровотечением в кисты или паренхиму мозга. МР-ангиография обычно без отклонений от нормы, перфузионное исследование определяет гиперперфузию в стенках кист, что вместе с возможными кровотечениями наталкивает на мысль о сосудистых нарушениях.

МР-спектроскопия, которая была проведена в некоторых случаях LCC, не выявила лактата и показала снижение пиков холина и NAA в областях пораженного белого вещества; эти изменения соответствуют содержанию воды в областях лейкоэнцефалопатии, в то время как от демиелинизирующего процесса ожидается высокий уровень холина. Возможно, отек белого вещества мозга связан с нарушениями ГЭБ. При проведении МР-спектроскопии содержимого кист типичных метаболитов для паренхимы мозга в них выявлено не было. При гистологическом исследовании в большинстве случаев обнаруживались волокна Розенталя (также встречающиеся при болезни Александера). Эти волокна, связанные с мутациями в гене, кодирующем глиальный фибриллярный кислый белок. (GFAP) представляют собой цитоплазматические включения в астроцитах, которые содержат белок промежуточной нити GFAP и небольшие белки теплового шока. Накопление волокон Розенталя может препятствовать нормальной функции астроцитов.

Помимо волокон Розенталя, наиболее частыми находками являются бледность миелина, ангиоматозные изменения сосудов мозга, микрокальцинаты и отложения гемосидерина.

Этиология заболевания в настоящее время не ясна. Кроме мутаций в гене GFAP, сообщалось также о связи мутаций в гене SNORD118 с данной нозологией.

Для окончательного подтверждения диагноза может проводиться биопсия, однако в большинстве случаев от этой инвазивной процедуры бывает больше вреда, чем пользы. Потому диагностика и дифференциальная диагностика в большей мере опираются на данные нейровизуализации, на основании данных которой можно сразу отсеять несколько схожих генетически обусловленных патологий.

Так, болезнь Фара, синдром Стерджа-Вебера и MELAS могут обусловливать интракраниальные кальцификаты, но без лейкоэнцефалопатии и кист. Синдром Кокейна представляет собой внутричерепные кальцификаты и диффузную лейкоэнцефалопатию, но без кист. Болезнь Гиппель-Линдау приводит к кистам мозжечка, но без кальцификатов и лейкоэнцефалопатии. Болезнь Александера представляет собой лейкоэнцефалопатию и кисты, но без кальцификации. Метахроматическая лейкодистрофия и адренолейкодистрофия приводят к диффузному поражению белого вещества мозга без кист и кальцификации.

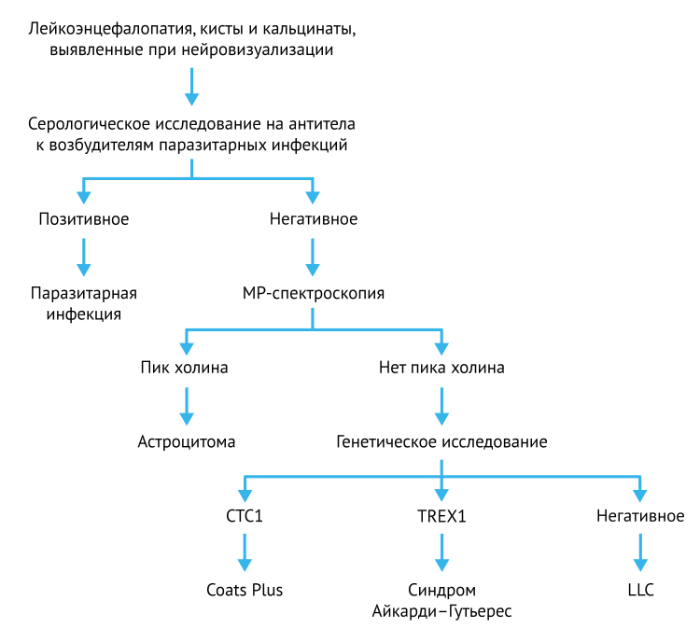

Только LCC, Coats Plus синдром, синдром Айкарди-Гутьера, внутричерепная паразитарная инфекция и некоторые астроцитомы могут проявляться лейкоэнцефалопатией, кальцификатами и кистами. Coats Plus является системным заболеванием, связанным с мутацией гена CTC1. О внутричерепной паразитарной инфекции следует говорить после серологического подтверждения. Синдром Айкарди-Гутьера связан с мутацией TREX1. Астроцитомы предполагают повышение пика холина при МР-спектроскопии.

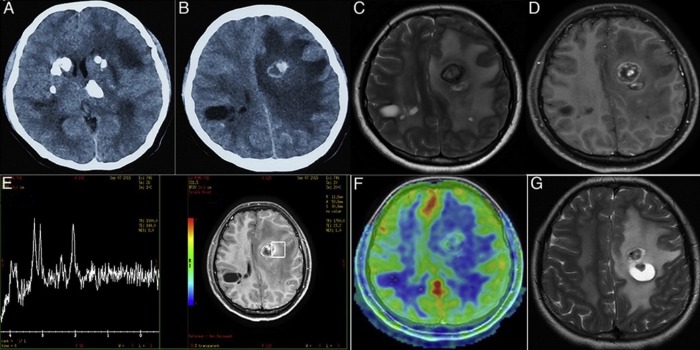

Аксиальные КТ-сканы (A, B) показывают двусторонние кальцинаты в области таламусов и хвостатых ядер, а также множественные кисты в обеих гемисферах мозга. Т2ВИ томограмма (С) показала диффузный патологический МР сигнал от белого вещества при сохранном сером веществе мозга. МРТ после введения контрастного препарата (D) показала, что киста в левой лобной доле демонстрирует неоднородное кольцевидное контрастное усиление.

МР-спектроскопия (E): с нижение пиков NAA и холина в областях измененного белого вещества. Перфузионная МРТ (F) показала гиперперфузию в стенке кисты. Т2ВИ через 5 месяцев после болезни (G): крупная киста левой лобной доли уменьшилась, а меньшая по размеру киста левой лобной доли, наоборот, увеличилась.

Miao Wang и соавт. предложили следующую схему диагностики для случаев сочетания поражения белого вещества с интрацеребральными кальцификатами и кистами.

Источники: