Кальциноз митрального клапана что это

Кальциноз митрального клапана что это

Больных, у которых наиболее часто выявляют кальциноз митрального кольца, можно разделить на три категории. Это больные:

— с повышенным давлением в левом желудочке (артериальная гипертензия, аортальный стеноз, гипертрофическая обструкционная кардиомиопатия), особенно старшего возраста,

— с диффузными болезнями соединительной ткани,

— у больных, которым проводится гемодиализ.

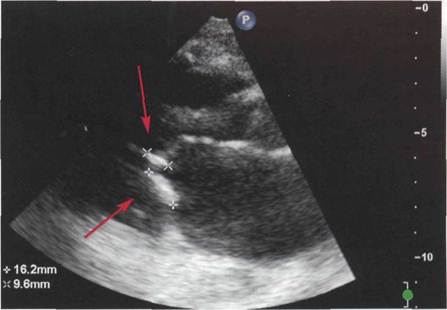

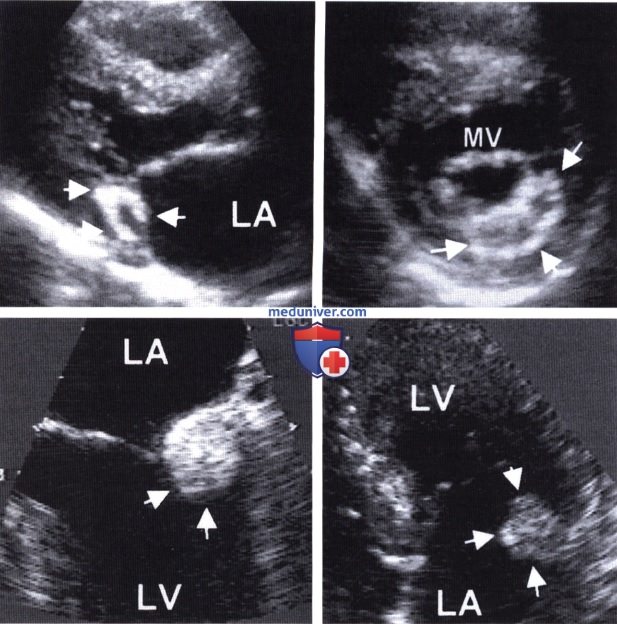

Вверху: в области митрального кольца при сканировании как в поперечной плоскости (справа), так и вдоль длинной оси из парастернальной позиции датчика видно обызвествление кольцевидной формы, окружающее менее эхогенное центральное ядро. Обызвествление умеренно выражено и практически никогда не отбрасывает акустическую тень.

Внизу: чреспищеводная (слева) и трансторакальная эхокардиограммы второго творожистого абсцесса, напоминающего опухоль. Характерны очаги обызвествления.

Кальциноз обычно затрагивает заднюю полуокружность митрального клапана и, ограничивая его подвижность, особенно задней створки, может привести к развитию митральной недостаточности. Значительные отложения солей кальция могут нарушить нормальное смыкание створок митрального клапана, даже если они не вовлечены в патологический процесс. Но и при выявлении подвижных элементов эмболия наблюдается крайне редко.

Тем не менее кальциноз митрального кольца, как было сказано выше, ассоциируется с высоким риском атероматоза дуги аорты и тем самым с повышенным риском инсульта.

Дифференциальный диагноз. От кальциноза митрального клапана следует дифференцировать казеозный абсцесс, имеющий схожую эхокардиографическую картину, но меньшую эхогенность очагов поражения (более «мягкие» очаги). Абсцесс митрального клапана, развившийся на фоне инфекционного эндокардита, можно отдифференцировать от кальциноза митрального клапана на основании клинической картины.

Недостаточное знание ее приводит к тому, что некоторых больных с этим осложнением берут на операцию с предположительным диагнозом «фиброма митрального кольца». При ревизии во время операции выявляют разжиженную стерильную массу, по консистенции напоминающую зубную пасту. Попытка хирургического удаления такой массы почти всегда заканчивается протезированием митрального клапана, причем эта операция чревата осложнениями, в то время как при спонтанном течении наличие подвижных компонентов к осложнениям обычно не приводит.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 5.1.2020

Причины и лечение кальцификации

Кальций – макроэлемент, участвующий в обменных процессах, является строительным материалом для крепких костей и зубов. Избыточное поступление минерала на фоне нарушения усвоения приводит к его отложению в мягких тканях, внутренних органах и кровеносных сосудах. Такой патологический процесс получил название кальциноз. Кальцификация продолжительное время может протекать бессимптомно и привести к необратимым последствиям в организме.

Классификация кальцификации

Кальцификация – патологический процесс, для которого характерно отложение кальция. В зависимости от локализации макроэлемент может накапливаться и поражать:

В зависимости от этиологии кальцификация бывает 3 типов:

Также кальциноз может быть системным, поражая все органы человека или местным, с локализацией в одном органе или системе.

Причины кальцификации

Отложение кальция в мягких тканях, внутренних органах происходит в результате нарушения метаболизма, что приводит к нарушению усвоения важного макроэлемента для человеческого организма. Чаще всего, сбои в обменных процессах вызваны эндокринными патологиями, болезнями почек инфекционного и аутоиммунного характера, нарушением выработки ферментов при печеночных патологиях и заболеваний поджелудочной железы.

К нарушению обмена кальция может привести недостаточное поступление магния и избыток витамина Д, которые принимают непосредственное участие в усвоении организмом макроэлемента.

Кальцификация отдельного органа может развиваться при образовании кист, опухолей доброкачественного и злокачественного характера, дистрофии тканей.

Процесс образования кальциевых конгломератов также затрагивает соединительную и хрящевую ткань, атеросклеротические бляшки, погибшие паразитирующие микроорганизмы, импланты.

Признаки кальцификации

На начальных этапах распознать патологию крайне сложно в связи с ее бессимптомным течением. Однако некоторые виды имеют достаточно выраженную клиническую картину.

При системном виде кальциноза или при поражении кожных покровов, суставов, эпидермис покрывается небольшими пузырьками, изменения структуры и окраса не наблюдается. По мере прогрессирования патологии кальциевые конгломераты разрастаются и становятся более плотными на ощупь, изменяют свой окрас. Возможно образование свищей.

Известковые отложения в ходе плановых осмотров специалистами или при инструментальном исследовании могут обнаруживаться на зубах, костях, сосудах, мышечных и нервных волокнах. Скопление макроэлемента на тканях органов приводит к нарушению их функционирования.

При поражении сердечной мышцы и сосудистой системы, у больного появляется болевой синдром в грудине, руке, шее, спине, который сохраняется продолжительное время. Также происходит нарушение кровотока, что приводит к скачкам артериального давления, появлению чувства холода в конечностях.

При поражении почек нарастают симптомы интоксикации, нарушается диурез, кожные покровы становятся сухими, вялыми. При кальцификации органов пищеварительного тракта, нарушается их работа, что приводит к возникновению тошноты, рвоты, чувства тяжести в абдоминальной области, запоров.

При поражении и скоплении большого количества кальция в головном мозге больной испытывает частые приступы головной боли и головокружения, скачки внутричерепного давления, нарушение координации движения, ухудшение памяти, проблемы со зрением и слухом. По мере прогрессирования болезни возможны обмороки.

Вместе с этим кальциноз приводит к снижению работоспособности, постоянной вялости и усталости, слабости, снижению массы тела.

Диагностика

Для подтверждения диагноза используется рентгенологическая диагностика. Данный метод позволяет определить характер и размер отложений, а также степень поражения органа, в котором локализуется кальциевый конгломерат. В качестве дополнительных методов исследования назначается:

Для выявления причины кальцификации тканей назначаются дополнительные исследования, в виде общеклинического и биохимического анализа крови. Последний способ позволяет определить уровень кальция, фосфора и магния в крови. При нарушении функций почек назначается общеклинический и бактериологический анализ мочи для оценки работоспособности почек.

Для исключения злокачественного характера новообразований в пораженном органе назначается биопсия тканей. Данный метод предполагает забор биологического материала и его исследования под микроскопом в лабораторных условиях. Биопсия помогает также дифференцировать доброкачественное и злокачественное новообразование.

Лечение

Для лечения кальциноза назначается терапевтический курс, который поможет справиться с заболеванием-первопричиной. Так, если к избыточному отложению кальция привело воспаление инфекционной природы, назначаются антибактериальные препараты.

При нарушении усвоения кальция назначаются медикаменты, содержащие магний, который является антагонистом кальция. Достаточное поступление магния с продуктами питания и медикаментозными препаратами позволяет растворить конгломераты и вывести избыток кальция из организма. В ходе лечения важно принимать диуретики, которые помогут ускорить процесс выведения макроэлемента.

В процессе усвоения кальция принимает участие витамин Д, избыточное поступление которого также отрицательно сказывается на состоянии организма. Поэтому в ходе лечения необходимо соблюдать специальную диету, которая исключает употребление в большом количестве продуктов питания, богатых кальцием и витамином Д. К таким относят рыбу жирных сортов, листовую зелень, молочные продукты, яичный желток, орехи.

При неэффективности консервативных методов лечения, а также образовании конгломератов больших размеров назначается их оперативное удаление. Выбор метода хирургического вмешательства проводится в зависимости от размеров скоплений кальция, а также их локализации.

Кальциноз в период беременности

Отложение кальция во время вынашивания ребенка чаще всего диагностируется в конце третьего триместра гестационного периода. С медицинской точки зрения такой процесс допустим и связан с видоизменением плаценты.

Если кальцификация диагностируется на более ранних сроках, это может привести к преждевременному созреванию плаценты. Как правило, кальциноз у беременных связан с употреблением большого количества продуктов, богатых кальцием, инфекционными процессами и метаболическими нарушениями.

Избыток макроэлемента в организме беременной женщины также опасен, как и его недостаток. Может стать причиной травм ребенка и матери в период родоразрешения.

Профилактика

Чтобы предупредить кальцификацию мягких тканей и внутренних органов следует особое внимание уделить правильному питанию. Важно обеспечить достаточное поступление всех минералов и витаминов в организм, чтобы предупредить развитие патологий различной этиологии.

Также людям с врожденными и приобретенными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, эндокринными патологиями важно регулярно проходить плановые осмотры у специалистов, что поможет своевременно предупредить развитие осложнений.

Лечение различных заболеваний стоит проводить только под контролем специалиста и в соответствии с его рекомендациями. Некоторые группы лекарственных препаратов, в том числе для снижения уровня холестерина в крови, артериального давления, а также антибактериальные и гормональные средства могут привести к повышению уровня кальция в организме и нарушению его обмена.

Для предупреждения кальциноза следует вести активный образ жизни, который помогает восстановить нормальный метаболизм, отказаться от употребления алкогольных напитков и табакокурения.

Кальцификация тканей – патологический процесс, связанный с высокой концентрацией кальция в организме. Поражает сердечно-сосудистую, нервную, опорно-двигательную, пищеварительную и мочевыделительную системы. Для предупреждения болезни необходимо правильно питаться и вести здоровый образ жизни. В качестве терапии назначается курс медикаментозных препаратов для устранения причины патологического процесса и нормализации уровня кальция и магния в крови.

Эксперт статьи:

Татаринов Олег Петрович

Врач высшей категории, врач невролог, физиотерапевт, специалист УВТ, ведущий специалист сети «Здоровье Плюс»

Медицинский опыт более 40 лет

Механизм развития, диагностика и лечение кальциноза аорты

Механизм развития и причины

Заболевание распространяется не только на стенки аорты, но и на аортальный клапан сердца. Согласно статистическим данным, каждый пятый порок клапанного аппарата провоцируется кальцинозом. Эту приобретенную патологию аортального клапана еще называют истинным стенозом.

Кальциноз аорты приводит к изменению структуры клапана, срастанию створок, что и провоцирует его недостаточность. Такое явление приводит к тому, что в процессе тока крови из левого желудочка в аорту происходит резкий перепад давления. В полости желудочка давление крови повышенное, однако в устье аорты оно резко снижается. Из-за этого полость желудочка теряет эластичность, а его стенки гипертрофируются. Такое явление становится причиной ослабления функций левого желудочка и уменьшения объема выброса крови из него. Гемодинамическая перегрузка, от которой страдает левый желудочек, распространяется на предсердие и на сосуды малого круга кровообращения.

Из-за накопления кальция в организме у человека может развиться обызвествление не только аортального, но и митрального клапана. В данном случае кальций наслаивается на фиброзное кольцо клапана. У многих людей с кальцинозом не отмечается нарушений функций клапана, однако существует риск развития митральной регургитации, когда во время систолы возникает кровяной поток из левого желудочка в левое предсердие.

Причины чрезмерного накопления кальция в крови такие:

Симптоматика и степени кальцификации

Увеличение концентрации свободного кальция в крови служит провоцирующим фактором не только для кальциноза клапанов сердечного аппарата, но и для развития таких патологий, как недостаточность сердца, инфаркт, инсульт. При этом симптоматика кальцификации сочетается с признаками сопутствующих заболеваний.

Степени развития обызвествления сердечных клапанов

| Степень заболевания | Признаки патологии митрального клапана | Признаки патологии аортального клапана |

|---|---|---|

| Компенсированная | Возрастание уровня кальция в крови, обызвествление створок. Ткани уплотнены, наблюдается небольшое ухудшение гемодинамики | Возникают трудности с раскрытием створок, но механизмы компенсации левого желудочка держат ситуацию под контролем. При физической нагрузке возможны незначительные сердечные боли, которые возрастают с течением заболевания |

| Субкомпенсированная | Одышка при физической активности, тахикардия, аритмия, влажный кашель (иногда со сгустками крови), осиплость голоса | Одышка при физической активности, сердечные боли. Со временем признаки дыхательной недостаточности и сужения аорты возникают в покое |

| Декомпенсированная | Развивается редко – при долгом игнорировании симптомов или лавинообразном прогрессировании патологии. Ярко выраженная слабость, одышка при незначительной физической активности. Кашель с алой мокротой, бледность кожи. Требует экстренной медицинской помощи | Признаки увеличения объема обоих желудочков. Выраженная недостаточность сердца. Состояние крайне опасно |

Кальциноз аортального клапана

Продолжительное время ощутимого дискомфорта пациенты не ощущают. Признаки патологии проявляются при стенозе отверстия клапана аорты до половины его прохода. Прогрессирование недостаточности сердца сопровождается:

Сочетание сердечных болей и астматических приступов весьма неблагоприятно. При отсутствии лечения кальциноз аортального клапана способен вызвать кровотечение в нижних отделах пищеварительного тракта. При выраженном сужении отверстия клапана у пациентов преклонного возраста может произойти внезапная остановка сердца.

Обызвествление митрального клапана

При застое крови в легочном круге кровообращения, вызванном кальцификацией митрального клапана, возникает дыхательная недостаточность, сопровождающаяся характерными симптомами. При серьезном поражении наблюдаются хрипы и одышка в состоянии покоя (для ее облегчения необходимо сесть, опустив ноги), а также отек легких, характеризующийся:

Иногда при выдохе появляется розоватая пена. В подобном случае больного следует удобно усадить, открыв в помещении все окна, и наложить на ноги жгуты. Можно поднести к носу ватку, смоченную в спирте и предложить мочегонные средства. Дальнейшая терапия должна проводиться исключительно в стационаре. Кальциноз митрального клапана по симптоматике схож с признаками кардиосклероза, ревматизма, гипертонии, поэтому нередко обызвествление остается без лечения, провоцируя развитие недостаточности и стеноза митрального клапана.

Причины заболевания

К основным причинам, вызывающим кальциноз клапанного аппарата сердца, относят:

Дополнительными факторами риска, усугубляющими нарушение обменных процессов и провоцирующими развитие кальциноза клапанов, считают:

Часто кальциноз клапанов сердца сочетается с атеросклерозом.

Симптомы известкового образования

Несмотря на то, что кальциноз достаточно часто встречается, его прижизненная диагностика затруднена. При этой патологии нет специфических признаков, поэтому ее принимают за ревматизм, постинфарктный кардиосклероз, последствия воспалительного процесса и гипертонии.

К клиническим симптомам, которые могут встречаться при обезыствлении клапанов сердца, относятся:

Изменения проводимости миокарда объясняются тем, что створки клапанов переходят в перегородку между желудочками, в которой расположены клетки проводящей системы. Кальциноз клапанов может сопровождаться также и воспалительной реакций тканей, которая распространяется на соседние участки сердца.

Наиболее частой клинической формой кальциноза аорты является прогрессирующий стеноз клапана. Он сопровождается такими симптомами:

Осложнениями стеноза бывает острая недостаточность кровообращения (сердечная астма, кардиогенный шок, отек легочной ткани), эндокардит, ишемия головного мозга (транзиторные атаки или инсульт), полные блокады проведения импульсов, тяжелая стенокардия и инфаркт миокарда.

Диагностические мероприятия

Диагностировать кальциноз клапанов сердца крайне сложно, особенно 1 степень его развития. Медики пытаются визуализировать полости сердечной мышцы. К наиболее эффективным методам относят:

Достовернее и чаще кальциноз клапанов сердца выявляется при помощи электронно-оптического усилителя и рентгенотелевидения.

Кальциноз кольца митрального клапана: что это такое, этиология, диагностика, лечение, прогноз

Кальцификация (кальциноз) различных сердечно-сосудистых структур связана со старением, хроническим заболеванием почек и последствиями лучевой терапии.

Кальциноз кольца митрального клапана – это хронический дегенеративный процесс кольца митрального клапана; впервые он был описан в 1908 году Боннингером как связанный с полной сердечной блокадой. Девицки представил подробные патологические описания 36 случаев и продемонстрировал близкое сходство с аналогичным процессом, который был описан в аортальном клапане в 1904 году Монкебергом. Ятер и Корнелл в 1935 году гистопатологически продемонстрировали расширение кальцифицированной массы в пучке Гиса, приводящую к блокаде сердца.

Кальцификация фиброзного кольца митрального клапана обычно обнаруживалась у пожилых людей при вскрытии и считалась следствием ревматической болезни сердца. Однако, свидетельства основного предшествующего заболевания часто отсутствовали. В настоящее время данное поражение, как правило, считается конечной стадией воспалительного процесса.

Кальциноз кольца митрального клапана и атеросклероз имеют сходные факторы риска, и наличие первого может отражать интенсивность и длительность воздействия этих факторов риска. Интересно, что кальцификация использовалась как видимый показатель степени тяжести атеросклеротической болезни. Митрально-кольцевая кальцификация является растущей проблемой для пожилых людей. Она вызывает митральный стеноз и регургитацию, которые трудно поддаются лечению. Кроме того, исследования показали, что наличие кальциноза независимо связано с более высокой частотой сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сердечно-сосудистой смерти и инсульта.

Патофизиология

Кальциноз кольца митрального клапана и атеросклероз тесно связаны. Ранние патологические исследования предполагают, что кальциноз и кальцифицированный аортальный стеноз могут являться частью спектра атеросклероза. Точки прикрепления аортального и митрального клапанов к соответствующим кольцам являются участками турбулентного кровотока, которые могут вызывать эндотелиальные нарушения и усиливать риск развития атеросклероза.

Кальцифицирующие клапаны содержат участки накопления липидов и обнаруживают макрофаги и Т-клеточные инфильтраты, верояно в результате повреждения эндотелия. Кальцификация в митральном кольце ускоряется в пожилом возрасте, а также при системной гипертонии, гиперхолестеринемии, сахарном диабете, хронической почечной недостаточности с вторичным гиперпаратиреозом, состояниях, которые увеличивают кольцевой стресс (например, пролапс митрального клапана), и при генетических отклонениях фиброзного скелета. (например, синдромы Марфана и Херлера).

Ранее считалось, что патология имеет пассивный характер, но недавние исследования показали, что кальциноз сердечного клапана активно регулируется и потенциально может изменяться. Кроме того, сердечные клапаны экспрессируют маркеры остеобластической дифференцировки и кальцифицируют способом, подобно при нормальном остеогенезе, с пластинчатой костью, очевидной в большинстве исследованных патологических образцов.

Исследования показали, что распространенность кольцевого кальциноза у больных в с терминальной стадии почечной недостаточности выше, чем у контрольных субъектов соответствующего возраста. Кальций-фосфатный продукт напрямую коррелирует с распространенностью кальцификации. Хотя ранее предполагалось, что высокие концентрации фосфатов приводят к развитию кальцификации сосудов, просто превышая продукт растворимости фосфата кальция (вызывая осаждение), клинические исследования показали, что высокие уровни фосфата побуждают клетки гладкой мускулатуры сосудов дифференцироваться в остеобластический фенотип.

Казеозная кальцификация митрального клапана является редкой формой кальциноза кольца митрального клапана, поражающая, как правило, заднее кольцо. Содержимое полости состоит из смеси кальция, жирных кислот и холестерина, имеющей «зубную пастообразную» структуру, и может представлять собой внутрисердечную массу или полость.

Диагностика

Кольцевая кальцификация митрального клапана, как правило, случайно обнаруживается при визуализации сердца. При трансторакальной эхокардиографии на парастернальных или апикальных изображениях кальциноз определяется как эходенсированная полоса или масса в атриовентрикулярной борозде. Патология наблюдается через систолу и диастолу, отличную от заднего митрального клапана. Чаще всего нарушение воздействует на заднее кольцевое пространство, иногда оно может включать в себя переднее кольцевое пространство или межъядерное фиброзу.

В целом, стандартная система оценок по эхокардиографии не признана. Многие исследования классифицировали степень митральной кольцевого кальциноза, измеряя его толщину на эхокардиографии в М-режиме в точке наибольшей ширины. Толщина более 1 мм, но менее 4 мм считается от легкой до умеренной степени, тогда как толщина более 4 мм считается тяжелой. Установлено, что ПДК выше 4 мм является независимым предиктором инфаркта миокарда и заболеваний клапанов сердца.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) также используются при диаагностике кальциноза и могут быть особенно эффективны при дифференцировке казеозной форме патологии, опухоли сердца и тромба, поскольку при эхокардиографии получаются изображения с более низким качеством.

Лечение

Наличие бессимптомного кальциноза кольца митрального клапана не требует специальной медикаментозной терапии. Из-за связи между ним и атеросклерозом, заболеванием клапанов, инсультом и другими сосудистыми заболеваниями рекомендуется соответствующее медицинское лечение сопутствующих сердечно-сосудистых факторов риска.

Кальциноз также связан с хроническим заболеванием почек (ХБП), и его присутствие на эхокардиографии должно предупредить врача о возможном наличии снижения функции почек.

Профилактика эндокардита не показана пациентам с изолированным кальцинозом.

Хирургическое лечение митрального кольцевого обызвествления не показано, если только не требуется коррекция сопутствующей митральной регургитации или митрального стеноза. На самом деле, тяжелая форма кальцификации делает операцию на клапане более сложной. Риски и преимущества операции должны быть тщательно проанализированы у лиц с серьезной формой патологии, поскольку у этих лиц наблюдается повышенный риск хирургической смертности. У лиц с документированной кальцифицированной эмболией или повторной тромбоэмболией, несмотря на антикоагуляцию, рассматривается вопрос о замене клапана.

Рекомендуется антитромботическая терапия аспирином (50-100 мг / день). Терапия варфарином (целевое нормализованное соотношение 2,5; диапазон 2-3) может рассматриваться при определенных обстоятельствах для долгосрочной профилактики инсульта. Начинать прием необходимо с осторожностью, особенно пожилым лицам и лицам с нарушениями функции печени, застойной недостаточностью, тяжелой хронической болезнью почек (ХБП) или высоким риском кровотечений. Лечение сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний следует рассматривать в соответствии с соответствующими руководящими принципами.

Эпидемиология

Распространенность митрального кальциноза значительно различается среди разных групп населения, а также зависит от возрастных различий и наличия сопутствующих заболеваний. В клинических исследованиях среди пожилого населения распространенность ее составляла 14%. Другое исследование, проведенное среди лиц среднего и пожилого возраста, показало распространенность 8%. Другие исследования показали более низкие показатели распространенности, в особенности среди бессимптомных пациентов, без клинической ишемической болезни сердца.

Существуют противоречивые данные о соотношении кальциноза среди мужчин и женщин. Несмотря на то, что одно исследование показало, что 72% больных кальцификацией были женщинами, другое исследование, выявило тенденцию к снижению распространенности патологии у женщин по сравнению с мужчинами (разница не является статистически значимой). Популяционное исследование риска развития атеросклероза в сообществах выявило сходную общую распространенность нарушения у обоих полов (4,6% у женщин и 5,6% у мужчин, средний возраст 59 лет). Безусловно, распространенность увеличивается с возрастом; в возрасте 70 лет у 10% женщин и 15% мужчин обнаружен кальциноз.

Прогноз

Кальциноз кольца митрального клапана напрямую связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), но не существует доказательств того, что контролирование факторов риска оказывает влияние на прогрессирование кальциноза.

В нескольких исследованиях были рассмотрены связи между наличием кальцификации и случаев сердечно-сосудистых ударов. Исследование в течение 16 лет изучающее 1197 пациентов и показало связь между кальцинозом и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, при каждом увеличении кальциноза на 1 мм риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от сопутствующих причин увеличивался примерно на 10%.

Данные о смертности у лиц с кальцинозом и неклапанной фибрилляцией предсердий изучались в Белградском исследовании фибрилляции предсердий. В этом проспективном исследовании принимали участие 1056 лиц среднего возраста. Значительные связи были обнаружены между этой патологией и общей смертностью, смертью от ишемического инсульта, инфаркта миокарда.

Осложнения

Осложнения кальциноза кольца митрального клапана включают в себя следующее:

Инсульт (связанный с патологией, но, в большинстве случаев, вероятно, не вызванный ей напрямую)

Инфаркт миокарда (также, вероятно, не вызван напрямую)

Атеросклероз (вероятно, не вызван напрямую)

Аритмии (болезнь проводимости может быть связана с кальцификацией сердца в целом)