Камедь на сливе что делать

Как защитить от болезней косточковые культуры: вишню, сливу, абрикос, алычу

Косточковые культуры, особенно желанные и вкусные сорта, болеют часто. Если не хочется заводить устойчивую к болезням «кислятину», за сад придется побороться

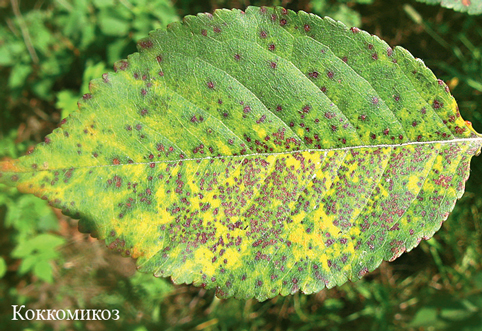

Практически все заболевания косточковых культур, в особенности грибного происхождения, расцветают у нас пышным цветом. Большинство сортов вишни в России буквально «съел» коккомикоз. Сливы и абрикосы страдают в наибольшей степени от клястероспориоза (дырчатой пятнистости) и от монилиоза. В последние годы очень распространился млечный блеск. В меньшей степени поражается грибными заболеваниями алыча. Абрикос подвержен многочисленным заболеваниям во всем мире – повсюду, где его выращивают, он поражается возбудителями грибных, бактериальных и вирусных инфекций. Так, вирусное заболевание под названием «шарка» широко распространено в странах Средиземноморья. Средств борьбы с ним не существует, пораженные деревья выкорчевывают и сжигают. У нас в московском климате шарки практически нет. Иногда поступают сообщения о ее обнаружении на отдельных сортах сливы, но все же вирусу не нравится наш климат и он погибает в холодные зимы. Но это, пожалуй, единственное, в чем нам везет.

Подопревание коры

Едва ли не главная проблема, с которой постоянно приходится сталкиваться при выращивании косточковых, – подопревание коры. Чаще всего оно происходит на штамбе, но его можно увидеть и на скелетных ветвях, и на ветвях меньших порядков, а также в развилках ветвей.

Впервые с этим явлением, которое было основной причиной гибели сеянцев абрикоса в условиях средней полосы, столкнулся И.В. Мичурин еще в 90-х годах позапрошлого столетия. Особенно сильные повреждения наблюдали в теплые зимы. Преждевременный выход тканей из периода покоя – основная причина повреждения коры, камбия, а нередко и древесины. Он сопровождается повышением уровня жизнедеятельности, в частности повышением интенсивности дыхания, при этом корни усиленно поглощают воду из подтаявшей почвы. Вода под снегом более всего насыщает ткани, находящиеся над корневой шейкой сеянцев. При длительном пребывании в среде с недостатком кислорода ткани гибнут от отравления образующимися продуктами обмена. Выпревание нередко может сочетаться с повреждением морозом или внедрением в ослабленные ткани патогенной микрофлоры.

Условия, в которых может возникнуть подобное повреждение, создают климат и микроклимат конкретного района. В начале зимы при морозах без снега почва сильно промерзает. Затем наступает оттепель, идет дождь или выпадает, а затем тает снег. Вода не может впитаться в мерзлую землю и стоит в приствольных кругах. То же может наблюдаться весной при быстром таянии снега и замерзшей почве. В таких условиях корневая шейка и нижняя часть ствола оказываются под водой (которая впоследствии замерзает), ткани отмирают, и дерево может погибнуть или очень сильно пострадать. Снежные и теплые зимы, когда почва недостаточно промерзает, тоже способствуют выпреванию коры и древесины. Так, в Мичуринске зимы гораздо более снежные, чем в Воронеже.

Одни и те же сорта абрикоса подопревали значительно меньше в Воронеже, нежели в Мичуринске. На Дальнем Востоке зимы суровые и малоснежные, то есть климатические факторы подопревания отсутствуют. Вот отчего некоторые дальневосточные сорта абрикоса, а особенно абрикос сибирский, в наибольшей степени страдают от подопревания коры в средней полосе России. В целом исследователи отмечают, что сильнее выпревают морозостойкие виды, период покоя которых очень короткий.

«Снежная версия» – одна из теорий выпревания. Но как быть с тем фактом, что у абрикоса подопревают все порядки ветвей, даже те, которые находятся вне снежного покрова высоко над землей? Быть может, эти места страдают во время задержки на них снега после снегопадов? Вопрос с выпреванием остается открытым.

Камедетечение

Еще одна неприятность, с которой постоянно приходится сталкиваться при выращивании косточковых, – камедетечение, или гуммоз. Нередко оно классифицируется как заболевание инфекционного или физиологического характера, но, скорее всего, это непременный симптом многих заболеваний и механических повреждений. При этом происходят растрескивание коры и выделение тягучей темно-желтой, оранжевой или бурой постепенно твердеющей смолы – камеди, которая образуется в результате растворения клеточных оболочек. Камедетечению способствуют неблагоприятные условия внешней среды, подмерзание, разрывы коры, несовместимость привоя с подвоем, нарушения питания, но в наибольшей степени – чрезмерная влажность воздуха. В условиях тумана, особенно весной и осенью, а также зимой во время оттепелей происходит «взрыв» камедетечения. В холодное время года выделения имеют вид «кудрявого» студенистого образования.

Лечение

Если деревья уже заболели, то некоторую помощь окажут опрыскивания бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами 2 раза в год: осенью после листопада и весной до набухания почек. Опрыскивать желательно при положительных (пусть и низких) температурах – при заморозках вода в трещинках коры может привести к ее разрыву.

Все трещины и повреждения коры, места, где появилась камедь, надо залечивать в течение весны, лета и ранней осени (позже ранки не успеют зарасти до зимы). Их сначала тщательно зачищают до живой ткани. Камедь нужно также счищать и уничтожать, так как в ней накапливается патогенная микрофлора. Всю кору, которая отошла от ствола, отмершие бурые и черные ткани, всю труху удаляют, как высверливают гнилой зуб, прежде чем запломбировать. Затем рану промывают 1–3%-ным раствором медного купороса или натирают листьями щавеля (можно конского – он растет повсюду) и только потом замазывают садовым варом или «Кузбасслаком», который оказывает эффективное лечебное действие и способствует быстрому зарастанию ранки.

О чем «плачет» вишня? Предупреждаем и лечим камедетечение косточковых

Добавление статьи в новую подборку

Выступившие на коре дерева янтарные капельки камеди – это тревожный признак, который говорит о том, что с деревом что-то не так. Что же такое камедетечение и как с ним бороться?

Камедетечение, или гоммоз, – явление весьма распространенное. Чаще всего его можно наблюдать у вишен, слив, абрикосов, персиков и других косточковых культур. Проявляется оно выделением вязковатой бурой жидкости, которая проступает на трещинах коры дерева и со временем затвердевает. Иногда капельки камеди можно увидеть и на листьях или плодах растений.

Что такое камедетечение

Камедетечение – это не болезнь, а симптом инфекционного заболевания или же результат нарушения агротехники. Сама по себе камедь представляет собой жидкость, выделяющуюся в процессе воспаления тех тканей дерева, которые обеспечивают транспорт продуктов фотосинтеза от листьев растения к его корням.

В результате болезни или механического повреждения здоровые ткани камбия замещаются клетками с камедью, особым высокомолекулярным углеводом, который со временем высвобождается из клеточной оболочки и заполняет отдельные сосуды. В какой-то момент сосудистая ткань начинает отмирать, а некроз распространяется дальше и в конечном итоге добирается до коры, через трещины в которой и изливается наружу.

Среди наиболее частых причин камедетечения можно назвать:

Профилактика камедетечения

Мы уже выяснили, что камедетечение – это не заболевание, а лишь сигнал о том, что дерево получило травму или стало жертвой болезни. Поэтому очень важно соблюдать технику ухода и выращивания. Избежать камедетечения помогут наши советы.

1. Выбирайте правильные сорта деревьев. Битва с гоммозом может быть проиграна еще до того, как вы высадите саженец на своем участке, только потому что выбрали неправильный сорт. Неважно, высаживаете ли вы привычную для вашего региона вишню или сливу или решили поэкспериментировать с черешней, абрикосом или персиком – в любом случае вы должны делать ставку на районированные сорта косточковых культур.

2. Соблюдайте правила обрезки и прививки деревьев. Несоблюдение сроков обрезки, плохо обработанный инструмент или неправильно подобранный привой, не говоря уже о нарушении техники обрезки или прививки, могут ослабить дерево и сделать его крайне уязвимым для болезней и вредителей. Обязательно осматривайте деревья на наличие морозобоин и при необходимости примите меры для заживления холодовых травм.

3. Проводите регулярную обработку сада от болезней и вредителей. Первые мероприятия по защите сада от болезней можно начинать уже ранней весной, когда особенно активны заболонники, короеды и другие стволовые вредители. В течение сезона такие обработки проводят неоднократно.

4. Защитите сад от грызунов. Считается, что мыши, крысы и зайцы не слишком жалуют кору косточковых культур из-за ее слегка горьковатого вкуса, однако голод не тетка, и в случае голодной зимы никто не даст гарантии, что страдающее от недоедания животное «не побрезгует» нежной корой молодой вишни или сливы.

5. Проведите профилактику солнечных ожогов. Осенняя побелка – самый простой и вместе с тем, самый бюджетный способ защитить ваш сад от ярких зимних лучей. Обратите внимания, что белить деревья нужно только осенью или, в самом крайнем случае, зимой, и только при плюсовых температурах! Альтернативой побелки может послужить обертывание нижней части ствола дерева белой натуральной тканью или пергаментом. Использование синтетических материалов наподобие фольгопласта могут привести к подпреванию коры, поэтому, как только под деревьями растает снег, такую защиту в обязательном порядке снимают.

6. Соблюдайте график подкормок. Избыток калия и магния, который часто бывает сопряжен с дефицитом кальция, может привести к изменениям в структуре камбия, а как мы помним, именно это и провоцирует образование камеди. Избыток же азота, особенно в летние месяцы, негативно сказывается на качестве формируемой древесины. Последняя становится более тонкой, а значит, и более уязвимой для погодных явлений и различных травм.

Лечение камедетечения

Существует мнение, согласно которому камедь лучше оставить на коре, поскольку она сама по себя является естественной защитой дерева. Однако рассматривать такой подход всерьез следует только в том случае, если вы точно знаете, что причиной гоммоза является механическое повреждение, а не болезнь, которая «разъедает» дерево изнутри. Но даже в этом случае не стоит забывать о том, что сладкая камедь будет привлекать внимание вредителей.

Определить тактику лечения можно, лишь убрав камедь и оценив состояние древесины под ней. Если срез ствола или побега по цвету остался однородным, с высокой долей вероятности к гоммозу привел какой-то «физический» фактор. В этом случае вам будет достаточно зачистить рану чистым ножом, захватив при этом еще 4-5 мм здоровой ткани, затем обработать ее 1%-ным раствором медного купороса и замазать садовым варом.

Обработку садовым варом проводят только после того, как высохнет нанесенный на раны медный купорос.

Если же вы начали счищать камедь, а древесина под ней заметно отличается от окружающих тканей по цвету и выглядит при этом неоднородной и рыхловатой, то почти наверняка эта часть дерева поражена грибком. В этом случае «исцеляющую» обрезку дополняют мероприятиями по защите сада от болезней.

Камедетечение – проблема хоть и серьезная, но вполне решаемая, а главное, ее легко предупредить. Заботьтесь о своих деревьях, уделяйте время профилактике, и, конечно же, соблюдайте наши советы, и тогда эта напасть обойдет вас стороной.

Камедетечение

Вы здесь

В 2004 году я купила на ярмарке около КОСКа «Россия» два саженца сливы сорта Красномясая. В зиму 2005-2006 годов они сильно подмерзли. Одно деревце хорошо восстановилось после подмерзания. Другое деревце в прошлом году заболело камедетечением и очень плохо восстанавливается. В этом году камедетечение у этого деревца увеличилось еще больше – дополнительно появились две новые камедеточащие раны. Для лечения камедетечения в прошлом году я натирала рану листьями щавеля, но это мало помогло. В этом году пока не применяла никаких мер для лечения, потому что считаю это деревце уже не жильцом. Расскажите о камедетечении у сливы и о способах борьбы с ним.

Е.А. Жаркова, г. Екатеринбург

Несколько лет назад я же отвечал на подобный вопрос одного из читателей. Но время идет, появляется много новых читателей и приходится ряд вопросов освещать повторно. Правда, делать это приходится уже с разными дополнениями.

Камедетечение (гоммоз) косточковых плодовых растений – очень широкоизвестное явление, встречающееся во всех местах возделывания этих растений. Особенно распространено оно на крайнем юге России и на территории бывшего Союза – в Крыму, Средней Азии и Закавказье, где в отдельные годы поражение абрикосовых и персиковых деревьев камедетечением достигает даже 50%. В наших условиях камедетечение распространено на всех выращиваемых у нас видах и сортах сливы и вишни. Хроническое камедетечение не только ослабляет растение и снижает его продуктивность, но и приводит иногда к отмиранию всего дерева или куста или отдельных ветвей.

Выделение камеди может быть обусловлено как механическими повреждениями растения, вызванными низкими зимними температурами или резкими колебаниями температуры весной и осенью, несвоевременной или чрезмерно сильной обрезкой деревьев и кустов, так и повреждениями растений вредителями или болезнями. Другими словами, камедетечение – это реакция растения на разного рода повреждения или ослабления. Особенно часто приходится наблюдать камедетечение на фоне морозобойных трещин и сильного поражения деревьев монилиозом и клястероспориозом. По данным специалистов, любое механическое повреждение коры, если оно доходит до камбия, может вызвать камедетечение, а попавшие в камедь грибные и бактериальные организмы углубляются в ткани растения и, воздействуя на них, усиливают камедетечение.

Патологический процесс камедетечения протекает в молодой древесине, а местом зарождения является камбий, клетки которого перестают отлагать новые элементы коры наружу, а древесины – внутрь. Результатом же деления клеток камбия являются новые, особо крупные, недифференцированные клетки с утолщенной оболочкой, наполненные скоплениями крахмала. По мере их накопления межклеточное вещество клеток утолщается, как бы ослизняясь, и расплывается. В оболочке клеток при этом появляются многочисленные трещинки. Оболочки клеток шелушатся и растворяются. Вслед за этим растворяется и крахмал, содержащийся в клетках. Образовавшиеся при этом арабиоза, галактоза и другие вещества, являющиеся продуктами распада клеточных оболочек, вытекают на поверхность веток или стволов в виде сладковатой, слегка клейкообразной, а затем застывающей массы – камеди.

Меры борьбы. Мерами борьбы с камедетечением являются, прежде всего, предупредительные меры. Для выращивания в наших условиях следует обязательно использовать только сорта вишни и сливы, обладающие высокой и хорошей зимостойкостью. Следует выполнять обязательные предупредительные меры, исключающие нанесение растениям механических повреждений: сохранение старой отмершей коры, служащей защитой для нижележащих живых тканей, защита от солнечных ожогов ствола и скелетных ветвей посредством их побелки осенью и весной, предупреждение морозобойных трещин путем легкого отепления стволов и скелетных ветвей бумагой, рогожей и так далее. Обрезка растений должна проводиться только своевременно и правильно, с обязательной замазкой ран садовым варом (замазкой). Следует обязательно проводить необходимый комплекс мер борьбы с вредителями и болезнями (монилиоз, клястероспориоз и другими), вызывающими повреждения стволов, ветвей, побегов. Очень важно при выращивании растений соблюдать и правильную технологию: не допускать одностороннего или избыточного азотного удобрения, при посадке отводить под косточковые растения не тяжелые, заплывающие, глинистые почвы, а более легкие, хорошо аэрируемые, принимать обязательные меры к исключению подопревания коры растений в районе корневой шейки и другие.

Если же камедетечение на ветвях или стволе появилось, то следует зачистить раны садовым ножом до здоровой ткани с захватом 4-5 мм, продезинфицировать их и замазать садовым варом. Дезинфекция ран проводится 1% раствором медного купороса, но могут быть применены и другие средства. Как показала практика, хорошие результаты, в частности, дает натирание ран свежими листьями щавеля – 2-3 раза через 5-10 минут (по мере подсыхания сока). Для замазывания ран лучше всего применять нигроловую замазку, состоящую из 70% нигрола и 30% хорошо просеянной печной золы. Необходимо, однако, иметь в виду, что одно хирургическое вмешательство без улучшения общего уровня технологии выращивания и соблюдения других профилактических мероприятий не может привести к желаемым результатам.

Насколько выполнены у автора вопроса все необходимые требования технологии выращивания сливы, мне неизвестно. Непонятно: насколько правильно выполнялись и выполнялись ли вообще все необходимые профилактические мероприятия, в том числе обработка и дезинфекция ран? По крайней мере, ясно одно, что автором вопроса выращивался дальневосточный сорт китайской сливы Красномясая, обладающей в наших условиях недостаточной зимостойкостью и сильно подмерзающий или вымерзающий по этой причине по уровень снега в морозные зимы. Сильно подмерзшие растения этой сливы имеют многочисленные механические повреждения коры, что приводит к их массовому камедетечению. Я выращивал данный сорт в прививках длительное время и убедился в его низкой зимостойкости, сильной подмерзаемости в морозные зимы и подверженности после этого камедетечению. В конце концов, эти прививки у меня полностью вымерзли в зиму 1998-1999 годов.

В.Н. Шаламов

Почему вишня и черешня сочатся камедью

Добавление статьи в новую подборку

Капельки смолы янтарного цвета могут появиться не только на сосне, но и на плодовых деревьях, таких как вишня, черешня, абрикос. Это камедь, и с ней знакомы многие садоводы. Попробуем разобраться в причинах возникновения проблемы.

Камедь не зря называют «слезами» деревьев. Это их реакция на травму, которая может быть вызвана неблагоприятными погодными условиями, грызунами или грибками. Иногда растения могут вылечиться сами, но чаще им требуется помощь, чтобы справиться с повреждениями.

Причины камедетечения

Камедетечением страдает большинство косточковых деревьев. Но чаще всего оно происходит у вишен и черешен. Гуммоз, так еще называют выделение камеди, может ослабить дерево. Поэтому необходимо определить причины его возникновения и вовремя принять меры.

Камедетечение из-за плохой погоды

Чаще всего у вишни повреждается кора и текут «слезы» из-за неблагоприятных погодных условий. Низкие температуры приводят к образованию морозобоин, а из-за активности солнца появляются солнечные ожоги.

При появлении камеди рекомендуется ее аккуратно срезать, захватив 3-4 мм здоровой ткани, продезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса и заделать рану садовым варом или специальной замазкой. При больших повреждениях следует наложить садовую повязку.

А чтобы такие повреждения не появились вновь, деревья осенью следует белить.

Появление камеди из-за дефицита кальция

Гуммоз черешни и вишни вызывает также дефицит кальция. Поэтому раз в 5 лет осенью или ранней весной вносите под перекопку в приствольный круг доломитовую муку (200-300 г на 1 кв.м). Во время же начала роста плодов обработайте крону удобрением с высоким содержанием кальция и микроэлементов.

Чрезмерное удобрение азотом при дефиците калия и фосфора, также может быть причиной гуммоза.

Камедетечение из-за неправильной обрезки

Слишком сильная или несвоевременная обрезка может привести к выделению камеди на ветвях плодовых деревьев. Черешню и вишню обрезают весной (до распускания почек) или осенью с сентября по ноябрь. На весну (до начала сокодвижения) приходится формирующая обрезка, а на осень – санитарная. Причем, чем теплее осенняя погода, тем позднее стоит приступать к укорочению ветвей.

Опадение листвы – главный признак того, что можно брать в руки секатор. При этом обрезку следует завершить до заморозков, чтобы затянулись срезы.

Чтобы снизить риск инфекций, обрезать деревья следует в сухую погоду. Если же прогнозируются морозы, то процедуру стоит отложить до весны.

Проводите обрезку хорошо заточенными и продезинфицированными инструментами. Сильно выросшие за год побеги укоротите на 8-10 см, удалите все сухие и поврежденные ветви, которые могут стать источником инфекции. Не забудьте обработать срезы специальной замазкой.

Гуммоз вишни и черешни из-за грибковых инфекций и вирусов

Камедетечение у косточковых деревьев происходит также из-за их заражения грибковыми инфекциями. Так, вишни могут заболеть цитоспорозом, при котором происходит отмирание коры, древесины и камбия. Споры грибка проникают через раны в коре, вызывая ее отделение от древесины и обильное камедетечение.

Предотвратить заболевание поможет побелка деревьев, которая убережет их от солнечных ожогов. Также нужно бороться со стволовыми вредителями, которые повреждают кору. Опрыскивание деревьев перед набуханием почек 1%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкости защитит от грибков.

Есть у вишни и другие опасные инфекции, из-за которых выделяется камедь. Клястероспориоз и монилиоз могут привести к полной гибели ветвей. Чтобы предупредить заболевания, нужно ежегодно собирать и сжигать за территорией участка загнивающие плоды и опавшие листья, а также вырезать сухие ветви. Бороться нужно и с вредителями, повреждающими побеги.

Профилактика камедетечения

Чтобы избежать камедетечения, высаживайте только районированные морозостойкие сорта с иммунитетом к грибковым заболеваниям. Выбирайте для саженцев участки с легкой, рыхлой почвой и хорошей аэрацией, с глубоким залеганием грунтовых вод. При посадке не заглубляйте корневую шейку.

Некоторые же специалисты предлагают не срезать камедь, т.к. она своеобразное защитное средство дерева. Вместо этого лучше поддержать зеленое насаждение иммуномодуляторами, например, Цирконом, Превикуром Энерджи, раствором которых поливают деревья под корень в период сокодвижения. Препараты повышают иммунитет саженцев и блокируют размножение бактерий.

Профилактика и лечение камедетечения – главные мероприятия в комплексном уходе за вишней и черешней. Вовремя замеченная проблема и своевременно принятые меры уберегут деревья от более серьезных последствий и обеспечат вас хорошим урожаем вкусных ягод.