Камень в холедохе что делать

Камень в холедохе что делать

Желчнокаменная болезнь может приводить к формированию камней не только в желчном пузыре (холецистолитиаз), но и в общем желчном протоке (холедохе), что носит название холедохолитиаз. Холедохолитиаз в свою очередь может быть:

В отличие от камней в желчном пузыре, конкременты в общем желчном протоке могут приводить к развитию механической желтухи, обусловленной нарушением оттока желчи в двенадцатиперстную кишку с развитием внутрипротоковой желчной гипертензии. Желтуха при холедохолитиазе обычно сопровождается приступами боли и называется «болевой», в отличие от желтухи при опухолях панкреатобилиарной зоны.

Холедохолитиаз может приводить к развитию острого холангита, потенциально опасного для жизни состояния, что требует своевременной диагностики и лечения камней общего жёлчного протока.

Диагностика холедохолитиаза

Все пациенты с желчнокаменной болезнью должны быть тщательно обследованы на предмет конкрементов в протоках, поскольку невыявленный холедохолитиаз может сопровождаться серьезными осложнениями.

Основным методом обнаружения камней в общем желчном протоке является ультразвуковое исследование. Косвенными признаками наличия камней в холедохе может быть его расширение более 8-10 мм, признаки внутрипротоковой гипертензии.

МР-холангиография

МР-холангиография (МРТ печени)– метод исследования, позволяющий оценить состояние желчевыводящих путей и исключить конкременты в протоке. Основным преимуществом метода является его неинвазивность.

Ретроградная панкреатохолангиография

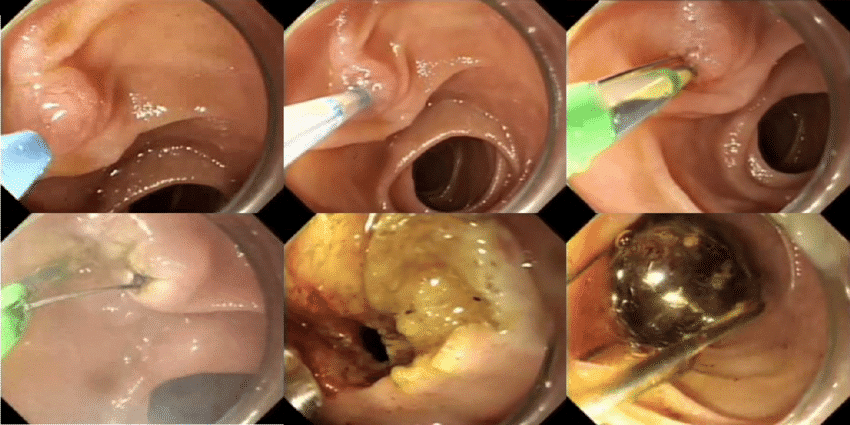

Ретроградная панкреатохолангиография – ещё один способ для выявления камней в общем желчном протоке. Эта процедура выполняется в эндоскопическом отделении под рентгенологическим контролем и включает в себя канюляцию большого дуоденального сосочка (место впадения общего жёлчного протока (вместе или по отдельности с потоком поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку) с последующим ретроградным контрастирование желчевыводящих путей.

Лечение холидохолитиаза

Основным методом лечения холедохолитиаза является проведение эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) с удалением конкрементов, например, корзинкой Дормиа с последующим проведением холецистэктомии (если она не была выполнена ранее).

Для лечения данного заболевания также возможно проведение стентирования общего жёлчного протока, что позволяет избежать открытой операции на холедохе.

При неэффективности или невозможности проведения эндоскопического лечения при холедохолитиазе проводят холедохолитотомию, операцию по удалению камней из общего жёлчного протока через разрез. Подробнее про операцию холедохолитотомия читайте по ссылке.

Лечение холедохолитиаза в отделении торако — абдоминальной хирургии и онкологии РНЦХ

Лечение в нашем отделении проводится в рамках программ ОМС, ДМС, ВМП, а также на коммерческой основе. Ознакомьтесь, как попасть на лечение в отделение торако — абдоминальной хирургии и онкологии.

Для записи на консультацию позвоните по телефонам:

Отправьте заявку на консультацию, заполнив форму на нашем сайте и прикрепив необходимые документы.

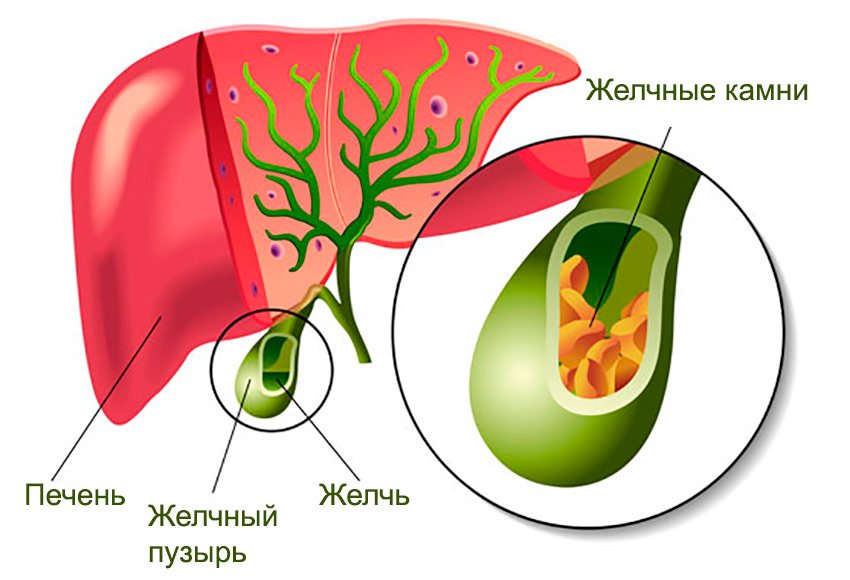

Камни в желчном пузыре

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – это образование конкрементов в полости желчного пузыря и протоках. Желчный пузырь – это орган, представляющий собой полый «мешочек» объёмом до 60 мл, в который стекается синтезированная печенью желчь. В пузыре желчь концентрируется и становится участником пищеварительного процесса. По протокам, через 12-перстную кишку, вязкая черно-зеленая желчь попадает в пищевую массу, где эмульгирует жиры и участвует в других биохимических процессах.

Камни в желчном протоке (холедохолитиаз) могут образовываться самостоятельно или забрасываться из пузыря.

Основные виды камней

Желчные конкременты различаются по размерам, форме, цвету и химическому составу.

Размер. В холедохе (общем желчном протоке) крупных одиночных камней не бывает, что обусловлено диаметром пузырного протока. Мелкие более лёгкие, покидают пузырь с током желчи. Большие остаются на дне под тяжестью собственного веса.

Форма. Если в протоках обнаруживаются камни, имеющие «грани», можно утверждать, что они пришли из пузыря: такая форма появляется от тесного прилегания конкрементов друг к другу. В основном же форма желчных образований округлая, овальная.

Цвет зависит от химического состава:

холестериновые – преимущественно желтого, зеленоватого, золотистого цвета;

билирубиновые (пигментные) – мягкие и окрашены в черный цвет;

кальциевые (известковые) образования – белёсые, иногда поверхность их как скорлупа у яйца;

при паразитарной или бактериальной зараженности – коричневые.

Классификация выстроена по преобладанию одного из химических элементов. При этом два других тоже присутствуют. Помимо основных, в структуру примешиваются погибшие клеточные элементы, белковые части и другие компоненты.

Механизм образования камней в желчном пузыре

При нарушении обмена веществ и повышении количества холестерина в крови, желчь также перенасыщается, и осаждаются кристаллы, которые сливаются между собой, присоединяют к себе белковые, кальциевые и билирубиновые молекулы. Образуется округлое тело, похожее на мелкий камень. При сокращении желчного пузыря конкремент выходит в пузырный, а затем и в общий проток. Холестериновый вид – самый распространённый. Непосредственно в протоках камни появляются чаще всего у пациентов с уже удаленным желчным пузырём.

Билирубиновые образовываются при циррозе печени или хронических состояниях, приводящих к распаду красных кровяных клеток – эритроцитов. Повышается уровень пигмента билирубина в крови и в желчи. Реагируя с кальцием, он образует соединения, которые кристаллизуются и становятся основой черных желчных камней. Чаще наблюдается у детей.

У людей, живущих в плохих гигиенических условиях и страдающих глистными инвазиями, паразит (часто это аскариды или китайская двуустка) попадает из 12-перстной кишки в общий желчный проток, где обрастает солями билирубина и кальция.

Причины образования камней:

нездоровое питание, ведущее к повышению холестерина в крови;

нарушения обмена веществ;

состояния, приводящие к разрушению эритроцитов крови;

удалённый желчный пузырь и другие.

Женщины болеют чаще, чем мужчины, а молодые люди реже, чем пожилые.

Симптомы холедохолитиаза

Болезнь протекает бессимптомно до тех пор, пока камни свободно эвакуируются через 12-перстную кишку и кишечник. Выраженная симптоматика возникает при закрытии просвета общего желчного протока. Она схожа с признаками холецестита:

интенсивная боль в правом подреберье, отдающая в спину. При закупорке области фатерова сосочка (места, где протоки от желчного пузыря и поджелудочной железы впадают в 12-перстную кишку) переходит в опоясывающую. Тянущая, ноющая, тупая, иногда резкая;

то усиливающаяся, то уменьшающаяся желтушность слизистых и кожи. Первое пожелтение приходит через 10-12 часов от начала боли;

кал светло-желтого или белого цвета;

темная коричневая моча;

может повышаться температура тела.

Боль утихает, когда камень проходит в 12-перстную кишку и восстанавливается ток желчи. При миграции следующего конкремента вся картина будет повторяться. Состояние усугубляется, если началось воспаление.

Диагностика заболевания

Диагноз ставится на основании врачебного осмотра; анамнеза, собранного путем опроса и изучения медицинской документации о ранее проводимых операциях и манипуляциях; лабораторной диагностики; инструментальных исследований.

По результатам лабораторной диагностики можно судить о стадии заболевания, наличии или отсутствии воспалительного процесса, поражении поджелудочной железы и так далее.

К инструментальным относятся следующие методы:

ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости – проводится через кожу живота;

МРТ-холангиография. На компьютерном томографе просматриваются все протоки, расположение и размеры камней;

компьютерная томография (КТ) позволяет увидеть новообразования или другие органические внешние причины сужения протоков;

видеодоуденоскопия позволяет детально обследовать область фатерова сосочка.

Способ инструментального обследования выбирает врач в зависимости от состояния больного, симптоматики и истории болезни.

Лечение

Удаление камня из желчного протока нельзя произвести медикаментозным или другим неинвазивным способом. Оптимальным методом диагностики и лечения холедохолитиаза является ЭРПХГ (Эндоскопическая ретроградная панкреато-холангиография). При помощи рентген-контрастного вещества, введённого через эндоскоп, можно по серии снимков оценить состояние желчевыводящей системы. Если диагноз подтвердился, врач хирург-эндоскопист тут же принимает решение о лечении. Крупные камни дробят. При сужении области фатерового сосочка её рассекают. Преимущества методики в том, что не нужно пациента перемещать между обследованием и лечебными манипуляциями – все проходит в одной операционной, на одном оборудовании, одним врачом.

Если проведение ЭРПХГ невозможно, или неэффективно, проводится лапароскопическая операция. Камни в желчных протоках удаляют механически, после рассечения стенки протока. Также удаляется желчный пузырь. В сложных случаях прибегают к классическому полостному хирургическому вмешательству.

Последствия холедохолитиаза

После проведенного лечения и при соблюдении рекомендаций врача пациент довольно быстро возвращается к привычной жизни. Однако, если несвоевременно обратиться за медицинской помощью, могут возникнуть осложнения.

Наличие камней провоцирует воспалительные процессы, которые протекают тяжело и болезненно.

Поскольку желчный и поджелудочный протоки соединяются перед вхождением в 12-перстную кишку, при закупорке устья камнем протоки раздуваются и возможно поражение поджелудочной железы. Острый панкреатит может закончиться смертью пациента.

Сообщаясь с печенью, воспалённая желчевыводящая система нарушает функциональную активность и этого органа (а печень участвует в пищеварении, кроветворении, депонирует нужные вещества, утилизирует и дезактивирует ненужные и так далее). Как следствие – дисбаланс в работе практически всех систем организма.

Почему важно при первых симптомах обращаться к врачам

Поскольку холедохолитиаз часто имеет бессимптомное течение, то можно пропустить начало воспалительного процесса. Пытаясь самостоятельно избавиться от боли или другой симптоматики, человек теряет время, а этого делать категорически нельзя, во избежание развития необратимых процессов. Особенно это касается пациентов с удалённым желчным пузырём. Своевременная диагностика и лечение обеспечивает благоприятный исход.

В Юсуповской больнице есть все условия для качественной диагностики и лечения. Здесь же можно провести профилактическое обследование, если в прошлом была холецистэктомия или в семье есть случаи заболевания ЖКБ.

Желчнокаменная болезнь: симптомы и лечение камней в желчном пузыре

Желчнокаменная болезнь – хроническое заболевание органов гепатобилиарной системы, характеризующееся нарушением синтеза и циркуляции желчи, формированием камней в желчном пузыре или желчных протоках. Чаще всего патология проявляется приступообразной болью в области правого подреберья – желчной коликой, желтухой. Полноценное излечение возможно только хирургическим путем. Без удаления конкрементов возможно развитие тяжелых, в том числе жизнеугрожающих, осложнений – холецистита, перитонита и других.

Согласно данным клинических рекомендаций РФ, распространенность желчнокаменной болезни в развитых странах достигает 10-15%, что объясняется характером питания их жителей. В Африке и Азии этот показатель значительно ниже и составляет около 3,5-5%. Болеют преимущественно лица в возрасте от 40 до 69 лет. У женщин риск развития желчнокаменной болезни в 2-3 раза выше, чем у мужчин.

Причины

Основная причина камнеобразования в желчном пузыре и протоках – повышенная концентрация желчи. При перенасыщении ее холестерином формируются крупные конкременты желтовато-белого цвета. Если в желчевыводящих путях есть воспалительный процесс, а также при гемолизе и циррозе печени – образуются пигментные коричневые или черные камни.

Симптомы

Патология долгое время может не иметь клинических проявлений. Симптомы желчнокаменной болезни появляются при воспалении или непроходимости в желчевыводящих путях, когда камни из полости желчного пузыря перемещаются в его шейку или протоки и закупоривают их. Этот процесс может сопровождаться приступом желчной колики, явлениями острого калькулезного холецистита, а также хронического холецистита, холангита, билиарного панкреатита.

Нередко желчнокаменная болезнь появляется вместе с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, дивертикулезом ободочной кишки. Это объясняется общностью иннервации пораженных органов и схожими предрасполагающими факторами этих патологий. В такой ситуации клиническая картина заболевания может быть не совсем характерной.

Диагностика

Постановкой диагноза желчнокаменной болезни занимается врач-гастроэнтеролог, врач-хирург, врач общей практики и терапевт. В беседе с пациентом он выясняет давность и характер симптомов, наличие предрасполагающих факторов. Важное место в осмотре занимает пальпация правого верхнего квадранта живота, при выполнении которой определяются болезненность и другие характерные признаки острого холецистита: симптом Захарьина, Ортнера, Мерфи.

Дальнейшее обследование включает применение лабораторных и инструментальных методов:

1. Общий анализ крови. Нейтрофильный лейкоцитоз и ускоренное СОЭ свидетельствуют о воспалении в желчном пузыре – остром холецистите.

2. Биохимический анализ крови. Позволяет выявить типичное для желчнокаменной болезни повышение холестерина и билирубина, активности щелочной фосфатазы. Перекрытие желчевыводящих путей и застой желчи нередко приводят к повреждению печени, поэтому при желчнокаменной болезни важны также такие показатели, как аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтранспептидаза, общий и С-реактивный белок.

3. Онкомаркеры в сывороточной крови. Их определение нацелено на выявление признаков рака органов гепатобилиарной системы.

4. Общий анализ мочи. Особое внимание уделяется уровню продуктов обмена билирубина.

5. УЗИ печени и желчных путей. Метод выбора в диагностике желчнокаменной болезни. При обследовании может определяться так называемый «нефункционирующий» желчный пузырь, содержащий незначительное количество желчи или, напротив, растянутый и не сокращающийся в ответ на желчегонную пищу орган. Также присутствует выраженная болезненность в правом подреберье при надавливании датчиком («ультразвуковой симптом Мерфи»), наличие жидкости вокруг желчного пузыря, утолщение его стенки более 4 мм. Несмотря на высокую чувствительность ультразвукового исследования, при холедохолитиазе оно бывает недостаточно информативно.

6. Обзорная рентгенография брюшной полости. Способ позволяет обнаружить желчные камни при достаточном содержании в них кальция и осложнений желчекаменной болезни. Метод применяется и для распознания эмфизематозного холецистита, фарфорового желчного пузыря, известковой желчи.

7. Рентгеновские исследования с контрастом. В процессе выполнения может определяться «отключенный», не поддающийся окрашиванию желчный пузырь. Эндоскопическая ретроградная холангиография – инвазивный метод, включающий канюлирование большого сосочка с введением контраста через холедох. Чрескожная чреспеченочная холангиография выполняется в случае невозможности выполнения других способов контрастирования. Холецистография с пероральным контрастированием и холангиография с внутривенным введением красителя проводятся редко.

8. Эзофагастрдуоденоскопия. Метод визуализации двенадцатиперстной кишки с обязательным осмотром большого дуоденального сосочка.

9. Магнитнорезонасная холангиопанкреатография. Обладает высокой точностью в обнаружении мелких конкрементов размером от 2 мм, в том числе – в области желчных протоков (ситуаций, когда возможности УЗИ недостаточны).

10. Эндоскопическое ультразвуковое исследование панкреато-билиарной зоны. Это исследование позволяет распознать даже очень мелкие камни, сладж, стриктуры терминальной части холедоха. Однако инвазивность процедуры и возможность оценивать протоковую систему только в области впадения в двенадцатиперстную кишку накладывают ограничение на ее проведение.

11. Билиосцинтиграфия. Это радиоизотопное исследование с 99mTc меченными иминодиуксусными кислотами. На желчнокаменную болезнь указывает отсутствие визуализации желчного пузыря, сопровождающее не только обструкцию пузырного протока, но также острый или хронический холецистит либо перенесенную холецистэктомию.

Осложнения

При желчнокаменной болезни происходит травматизация камнем стенок органов с развитием в них воспаления, поэтому патология может осложняться холангитом, рубцовым сращением большого дуоденального сосочка, образованием свищевых ходов между желчными путями и соседними органами или брюшной полостью.

Несвоевременное выявление и лечение острого холецистита опасно развитием таких смертельных осложнений желчнокаменной болезни, как эмпиема, гангрена и перфорация желчного пузыря, перитонит.

Лечение

При установленной желчнокаменной болезни пациенту обязательно назначается диета, также ему рекомендованы коррекция образа жизни и снижение веса. Питание должно быть частым и небольшими порциями, с исключением жареного и жирного, каждые 3-4 часа, сбалансированным, содержать белки, углеводы, пищевые волокна.

Медикаментозная терапия эффективна только на начальной стадии желчнокаменной болезни, до формирования конкрементов. В этом случае лечение направлено на нормализацию состава желчи и предотвращение ее застоя. Применяются препараты урсодезоксихолевой кислоты, которая снижает насыщение желчи холестерином и частично экстрагирует его из камней. Для облегчения симптомов острого калькулезного холецистита больным назначаются спазмолитики. Проявления хронического холецистита, диспепсические нарушения и расстройство пищеварения устраняются при помощи пеногасителей, прокинетиков, пробиотиков, желчегонных, ферментных препаратов. По показаниям также назначаются антибактериальные средства.

При обнаружении в желчном пузыре камней, а также появлении признаков механической желтухи показано хирургическое лечение желчнокаменной болезни. Наиболее часто выполняется удаление желчного пузыря вместе с конкрементами – холецистэктомия. Такая операция не только предотвращает осложнения острого холецистита, но и злокачественное перерождение воспаленного органа в отдаленном периоде.

Холедохолитиаз

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

Причём они либо попадают туда из желчного пузыря, либо образуются непосредственно в холедохе. Как правило, лечение такого заболевания оперативное. Отметим, что заболевание является достаточно серьёзным особенно в тех случаях,когда развиваются тяжёлые осложнения в виде перекрытия протока, тогда возникает угроза жизни пациенту.

Как камни появляются в желчном протоке?

Обычно они формируются в желчном пузыре и перемещаются с током желчи через пузырный проток. При этом общий вид камней, находящихся в пузыре и в протоках, их микроструктура и химический состав идентичны. Доказательством пузырного происхождения конкрементов считается наличие на их поверхности граней, которые формируются вследствие соприкасания нескольких камней в желчном пузыре. Вероятность перемещения камней в холедох тем больше, чем шире диаметр пузырного протока. В некоторых случаях камнеобразование может происходить непосредственно в просвете самого холедоха. Это возникает при условии затруднения оттока желчи по протокам.

Причинами образования камней в желчевыводящих путях могут быть:

Диагностика холедохолитиаза не может основываться только на клинике. Пузырные камни в общем желчном протоке клинически выявляются не всегда, и могут существовать бессимптомно длительное время. Только появление приступа печеночной колики с последующей желтухой наводит на мысль о возможной проблеме в желчевыводящих путях. Характер печеночной колики при холедохолитиазе ничем не отличается от таковой, исходящей из желчного пузыря. Хотя иногда боль может локализоваться несколько выше и медиальнее, чем при холецистолитиазе, в надчревной области. Еще реже наблюдается непереносимая боль при внезапной закупорке камнем области дуоденального сосочка (так называемый “сосочковый илеус”).

При наличии мелких (менее 5-7 мм) конкрементов в желчном пузыре у любого больного с желчнокаменной болезнью следует подозревать присутствие камней в холедохе, так как такие размеры позволяют им беспрепятственно мигрировать через пузырный проток. Особенно следует насторожиться при билирубинемии (даже небольшом повышении билирубина в сыворотке крови). Обычно одновременно повышается уровень щелочной фосфатазы, вероятно повышение уровня аминотрансфераз. Однако, после устранения обструкции (закупорки), уровень аминотрансфераз, как правило быстро нормализуется. Тогда как уровень билирубина нередко остается повышенным в течение 2 недель, еще дольше сохраняется повышенный уровень щелочной фосфатазы.

Лабораторная диагностика.

Бессимптомный холедохолитиаз может не сопровождаться изменениями в лабораторных анализах. При развитии воспаления в крови повышается уровень лейкоцитов, СОЭ. При нарушении оттока желчи наблюдают повышение концентрации билирубина (за счёт прямой фракции), повышение уровня аминотрансфераз (трансаминаз) и щелочной фосфатазы в биохимическом анализе крови, увеличивается содержание жёлчных пигментов в моче. Может отсутствовать стеркобилин в кале. Очень грозным лабораторным симптомом является повышение амилазы крови, так как это говорит о поражении поджелудочной железы.

Инструментальная диагностика.

Поэтому во многих случаях приходится прибегать к дополнительным методам:

Следующие два метода диагностики являются инвазивными, поэтому могут применяться только при нахождении пациента в стационаре. Речь идет об эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) и чрескожной чреспеченочной холангиографии (ЧЧХГ).

К дополнительным методам обследования можно отнести компьютерную томографию и видеодуоденоскопию.

Основные проявления холедохолитиаза

При латентном холедохолитиазе характерны жалоба на тупую боль под правой реберной дугой.

При диспептической форме холедохолитиаза больной жалуется на нехарактерную давящую боль под правой реберной дугой или в надчревной области, на диспепсию, тошноту, отрыжку, газы и непереносимость жирной пищи.

Подробнее об осложнениях холедохолитиаза

2. Желтуха. Всегда имеет застойный характер. Закупорка, как правило, бывает неполной и интенсивность повышения билирубина колеблется. Подозрительной в отношении холедохолитиаза должна быть не только любая желтуха на фоне печеночной колики, но и мимолетная субиктеричность, особенно, если она часто повторяется. Однако, даже тяжелый холедохолитиаз далеко не всегда проявляется желтухой. Еще Kehr отмечал, что иногда при нагромождении камней желчь, «словно горный ручей, свободно переливается через камни». Более чем у 1/3больных холедохолитиазом желтухи не бывает. Значительно реже случается проявление желтухи без сопутствующей ей желчной колики.

Лечение холедохолитиаза может быть только хирургическим. Однако, это не означает обязательного выполнения большой операции с большим разрезом на животе.

Наиболее часто при холедохолитиазе проводится удаление конкрементов желчных протоков эндоскопическим способом.

В стационаре пациенту проводят ЭРХПГ для уточнения наличия камня, его локализации и других параметров. Если диагноз холедохолитиаза подтвержден, это исследование превращается из диагностического в лечебное. Выполняется рассечение суженной зоны Фатерова сосочка (папиллосфинктеротомия), дробление камней (литотрипсия) или их удаление (экстракция). Тактика хирурга зависит от размеров камня. Камни более 2 см обычно дробят, менее 1 см чаще отходят самостоятельно в течение 2 суток. Но как показывает практика, в большинстве случаев, чтобы удалить или обеспечить самостоятельное отхождение камней, приходится прибегать к эндоскопической папиллосфинктеротомии. Редко удается этого избежать.

Когда невозможно удалить камень эндоскопическим методом, прибегают к хирургической операции. Операцию выполняют классическим методом или путем лапароскопии. Во время операции проводят рассечение холедоха (холедохотомию) специальным инструментом и удаление камней. Во всех случаях лечения холедохолитаза одномоментно проводят удаление желчного пузыря (если он не был удален ранее). В дальнейшем после хирургического лечения необходимо проходить послеоперационное обследование, соблюдать рекомендации по режиму, питанию и приему медикаментов, которые будут назначены лечащим врачом в стационаре.

В любом случает тактика обследования и лечения должна определяться специалистом и направляться от простых методов диагностики и лечения к более сложным.

В нашей Клинике выполняется полный спектр диагностики, хирургического и эндоскопического лечения желчнокаменной болезни и ее осложнений. Оперативное лечение в большинстве случаев проводится малоинвазивно с применением лапароскопических и эндоскопических технологий.

.jpg)