Кампилобактериоз у детей что это такое

Кампилобактериоз у детей

Кампилобактериозам подвержены в основном ослабленные взрослые и дети, которые болеют туберкулезом, диабетом, гемобластозами и другими онкологическими заболеваниями. В особой группе риска находятся беременные и дети младшего возраста.

Эпидемиология

Кампилобактеры распространены в природе довольно широко. Они часто провоцируют диарейные болезни у людей разного возраста. Инфекцию распространяют домашние и дикие животные, птицы и заболевшие люди (дети и взрослые). От здоровых носителей кампилобактеры выделяются в очень редких случаях (менее 1%). Основные пути передачи инфекции: фекально-оральный и контактно-бытовой. Возбудитель часто фиксируется в развивающихся регионах, но в некоторых случаях – и в развитых странах.

В группе риска находятся дети до 2 лет. Новорожденные рискуют заразиться от больных матерей в процессе родов. Вспышки кампилобактериозов случаются во все поры года, но самое большое их количество припадает на лето, когда пищевые продукты наиболее подвержены загрязнению и заражению. Заболеваемость имеет спорадический и эпидемический характер. Эпидемии провоцирует прием зараженного молока (некипяченого) и необработанной питьевой воды. Внутрибольничные вспышки возникают из-за заражения от больных с различными формами камнилобактериоза.

Что провоцирует / Причины Кампилобактериоза у детей:

Кампилобактеры относятся к роду Campylobacter. Они представляют собой грамотрицательные неспорообразующие спирально изогнутые подвижные палочки размерами 0,2—0,5×0,5—0,8 мкм. Относятся к микроаэрофильным микроорганизмам. Для человека патогенны (способны приводить к заболеваниям) С. fetus jejuni (С. jejuni) и С. fetus intestinalis (С. intestinalis).

Кампилобактеры комфортнее всего «чувствуют» себя при температуре 4 ˚С. чуть ухудшается их жизнеспособность при комнатной температуре, а полностью гибнут они, когда температура окружающей среды достигает 42 ˚С. Некоторые штаммы С. jejuni производят энтеротоксин и цитолитические токсины.

Патогенез (что происходит?) во время Кампилобактериоза у детей:

Кампилобактеры фекально-оральным или контактно-бытовым путем попадают в ЖКТ, крепятся к клеткам эпителиального слоя кишечника, колонизируют слизистый слой. Бактерии могут проходить сквозь слизистый слой кишечника и двигаться вдоль эпителиальных клеток. Они могут проникать через нарушенную мембрану энтероцитов и межклеточные промежутки эпителия. В подслизистом слое тонкой кишки обычно обнаруживаются инфильтраты, которые состоят из лимфоцитов, полинуклеаров и плазматических клеток. Вокруг кровеносных сосудов в железистом эпителии и в криптах локализуется острая воспалительная реакция.

Эндотоксин высвобождается после гибели бактериальных клеток, он приводит к геморрагическим и некротическим изменениям кожи у кроликов, которых заражали кампилобактером в исследовательских целях. Энтеротоксин, который производят кампилобактеры, приводит к развитию секреторной диареи.

После перенесения заболевания формируется иммунитет.

Патогенность различных кампилобактеров неодинакова. С. intestinalis опасен в основном для недоношенных новорожденных и ослабленных взрослых, вызывает гематогенно-диссеминированную инфекцию с образованием гнойных септических очагов. С. jejuni индуцирует локализованный патологический процесс только в желудочно-кишечном тракте.

Симптомы Кампилобактериоза у детей:

Среди всех клинических форм наиболее изучена кампилобактерная кишечная инфекция. От 3 до 5 суток длится инкубационный период. Среднее значение – 3-5 суток. Болезнь начинается остро, температура тела поднимается до фебрильной. Появляется боль в мышцах и общая слабость. У половины маленьких детей фиксируют интенсивную боль в животе вокруг пупка и в правой подвздошной области.

В первые дни может случаться рвота, даже повторная. Основной симптом заболевания – диарея. Они появляется в большинстве случаев сразу после начала заболевания. ЖКТ может иметь поражения в форме от гастрита до энтероколита. Зачастую это энтероколит и гастроэнтерит. Более редки случаи гастроэнтероколитов, гастритов и энтеритов.

Стул случается от 4 до 20 раз за день и ночь. Испражнения обильные, водянистой консистенции, имеют окрас желчью. Имеются небольшое количество слизи, от испражнений исходит неприятный запах, часто видны кровяные прожилки, реже – свежая кровь. У детей раннего возраста очень часто фиксируют гемоколит.

В некоторых случаях при кишечной кампилобактерной инфекции появляются кореподобные, скарлатиноподобные и уртикарные экзантемы. Микроскопические методы исследования показывают воспалительный экссудат и лейкоциты в фекалиях. Температура держится повышенной только до 3-х дней. Симптомы общей интоксикации в большинстве случаев выражены слабо, длятся недолго – от 2 до 5 суток. Лишь в редких случаях фиксируют нейротоксикоз. Диарея продолжается 3-14 суток. Менее чем у 15% больных детей стул нормализируется на 3-4-й неделе. Болезнь протекает в легких и нетяжелых формах.

Особенности заболевания у новорожденных

Перинатальный кампило-бактериоз чаще в большинстве случаев вызван С. intestinalis. У беременных при заражении кампилобактером проявляются такие симптомы: бактериемия, длительная лихорадка, некротический очаговый плацентит. Под плацентитом понимают инфекционное воспаление плаценты. В 40 случаях из 100 беременность разрешается мертворождением или выкидышем, в 60 случаях из 100 ребенок рождается недоношенным. Кампилобактериоз у новорожденных проявляется через 12-20 часов после рождения – появляется лихорадка, рвота, диарея, синдром дыхательных расстройств.

Поражение ЦНС проявляется как менингит или менингоэнцефалит. Изменения морфологического характера заключаются в кистозной дегенерации и геморрагических некрозах головного мозга. Новорожденные выздоравливают в редких случаях, при этом формируется грубая резидуальная патология.

У новорожденных может развиться изолированная кампилобактерная кишечная инфекция. При этом рвоты не наблюдается, температура тела остается в пределах нормы. Часто случается диарея (умеренно выражена) – стул частый и разжиженный, в испражнениях наблюдается небольшое включение слизи и кровянистых прожилок. Признаков дегидратации при изолированной кампилобактерной кишечной инфекции не наблюдается, как и метеоризма, абдоминального болевого синдрома.

В очень редких случаях фиксируют генерализированную форму заболевания, которая проявляется такими симптомами:

Может проявиться перикардит, эндокардит, артрит, менингит, поражение легких в виде пневмонии или абсцесса. Гематогенно-диссеминированные формы кампилобактериоза протекают тяжело, часты случаи смерти.

Диагностика Кампилобактериоза у детей:

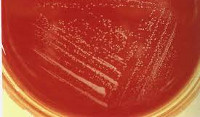

Для диагностики кампилобактериоза у детей выделяют возбудители болезни из фекалий. Если форма болезни генерализированная, возбудитель находится также в крови и гнойно-воспалительных очагах. Кампилобактеры выделяют на питательных средах, которые используют для выращивания бруцелл, с созданием микроаэрофильных условий. Быстрая идентификация возбудителей кампилобактериоза проводится с помощью фазово-контрастной микроскопии.

Применяют серологические методы – обнаруживают антикампилобактернык антитела в РА или в РСК с референс-культурой или аутоштаммом. На 4-7 сутки титры антител начинают нарастать и составляют в РА 1:160—1:640 и выше. С помощью реакции непрямой иммунофлюоресценции раздельно определяются антитела классов IgM и IgG. Для первичной инфекции типичны антитела, принадлежащие IgM и IgG, в высоких титрах, при повторном инфицировании бывают высокие титры антител только IgG.

Лечение Кампилобактериоза у детей:

Течение кампилобактериоза обычно благоприятное. Антибактериальная терапия требуется далеко не во всех случаях. Этиотропные препараты применяются для лечения заболевших детей с отягощенным преморбидным фоном, со среднетяжелыми и тяжелыми формами, в особенности при генерализированных формах.

Кампилобактеры имеют выоскую чувствительность к нитрофурановым производным (солафур, фуразолидон), к макролидам (азитромицин, эритромицин), к аминогликозидам (гентамицин, амикацин), к хлорамфениколу (левомицетин). Данные антибиотики снижают проявление симптомов и позволяют предотвратить рецидивы и осложнения.

В основном кампилобактериоз у детей заканчивается выздоровление. Прогноз неблагоприятный при генерализированных формах болезни, когда заболевание иногда заканчивается летальным исходом.

Профилактика Кампилобактериоза у детей:

Важное значение имеет ветеринарный и санитарный контроль.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Кампилобактериоз у детей:

Кампилобактериоз у детей

Что такое кампилобактериоз?

Кампилобактериоз, как следует из названия, представляет собой инфицирование бактериями рода Campylobacter семейства Spirillaceae. Всего известно почти 20 видов этих микроорганизмов, чаще всего люди заражаются C. Jejuni и (с большим отрывом по частоте) – C. coli, C. laridis и C. fetus. Поражая разные отделы ЖКТ, они могут вызвать гастроэнтерит, энтерит, энтероколит или колит.

Кампилобактериоз – одна из наиболее распространенных острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей: к ОКИ относятся как часто встречающаяся ротавирусная инфекция, так и редкие и опасные сальмонеллез и шигеллез (дизентерия). Среди детей самый распространенный возраст пациента – 1-5 лет. Обычно она проходит в легкой форме. Однако, как и другие ОКИ, она вызывает диарею и, следовательно, быстрое обвезвоживание, которое для маленького ребенка очень опасно. Поэтому к группе риска относятся дети младше двух лет. Отдельную группу составляют новорожденные и люди с ослабленным иммунитетом, у которых болезнь может развиться в тяжелой генерализованной форме.

Болезнь не формирует устойчивого иммунитета, однако отмечается, что взрослые люди, инфицированные повторно, могут перенести ее бессимптомно.

Как ребенок может заразиться кампилобактериозом?

Campylobacter живут в организмах животных и птиц, в том числе домашних. Сами животные-носители инфекции при этом не болеют. Кроме живых носителей, бактерии живут и размножаются в мясе, молоке, фекалиях и воде даже при температуре холодильника, то есть 2–4°С. При температуре

37-40°С они размножаются наиболее активно, а гибнуть начинают только при 60°С и выше.

Сезонный подъем заболеваемости отмечается летом. Передаются бактерии через мясные и молочные продукты, не прошедшие термообработку, а также – существенно реже – через воду, например, купание малыша в реке. Заболевание передается также от человека к человеку фекально-оральным и контактно-бытовым путем, а также от матери плоду и при переливании крови.

Чтобы уменьшить вероятность заражения, нужно соблюдать гигиенические правила, общие для профилактики всех кишечных инфекций: чаще мыть руки, особенно после контакта с животными, мыть продукты перед приготовлением, не давать ребенку пищи и воды, не прошедшей термообработку, не купаться в непроверенных водоемах.

Как понять, что у ребенка кампилобактериоз?

Если не делать тест ПЦР или другой тест на конкретный возбудитель, кампилобактериоз крайне сложно отличить от других ОКИ и пищевых отравлений. Это одна из причин, по которой при любой рвоте или диарее следует сразу же обратиться за консультацией к педиатру, хотя бы дистанционной. Если же состояние ребенка быстро ухудшается, необходимо вызвать неотложную помощь.

Инкубационный период длится до 10 дней. Симптоматика несколько различается в зависимости от того, какие отделы ЖКТ затронуты микроорганизмами. У детей младше 3 лет чаще страдают нижние отделы, то есть заболевание проявляется как колит или энтероколит. Для него характерны повышение температуры (возможна как лихорадка, так и субфебрильные значения), стул чаще 10 раз в сутки с зеленью, примесью слизи или крови, спазмы, общие симптомы интоксикации. Температура, как правило, спадает в течение 1-3 дней, кишечные симптомы держатся дольше. Поражение верхних отделов ЖКТ (гастроэнтерит, энтерит) чаще регистрируется у более старших детей. При этом температура у ребенка нормальная и повышена не сильно, стул не чаще 5-6 раз в сутки, обильный и водянистый, рвота. Этот вариант, как правило, протекает легче для ребенка.

Как лечат кампилобактериоз?

Обычно педиатр назначает общие анализы мочи и крови, копрологию, анализ кала на кампилобактериоз, шигеллез и сальмонеллез.

При легком течении болезни педиатр назначает малышу лечение на дому. При среднетяжелой и тяжелой формах может быть показана госпитализация.

Как и при любой другой ОКИ, важная задача родителя – обеспечить восполнение в организме маленького пациента воды и электролитов (водно-солевыми смесями типа Регидрон и просто частым выпаиванием). При сильной дегидратации лечащий детский врач может рекомендовать капельницы. Обязательна щадящая диета. Рекомендуется кормить ребенка меньшими порциями, чем обычно, но при этом чаще. Это относится и к грудничкам. Из лекарств, поскольку речь идет о бактериальном инфицировании, могут быть назначены антибиотики, а также пробиотики и энтеросорбенты, для снижения высокой температуры – ибупрофен и/или парацетамол. Выздоровление при легкой форме обычно наступает за неделю. Другим членам семьи необходимо также сдать тест, чтобы убедиться в отсутствии носительства. В течение месяца после болезни нужно наблюдаться у своего педиатра в поликлинике.

Кампилобактериоз

Кампилобактериоз – острая зоонозная инфекция, вызываемая энтеробактериями Campylobacter и протекающая с преимущественным поражением пищеварительного тракта. Локализованная форма кампилобактериоза в большинстве случаев протекает по типу гастроэнтерита или гастроэнтероколита; генерализованная форма сопровождается развитием септицемии или септикопиемии. Диагноз кампилобактериоза подтверждается с помощью бактериологического посева кала, крови; серологических реакций, эндоскопии кишечника. Специфическая этиотропная терапия кампилобактериоза осуществляется противомикробными препаратами (метронидазолом, антибиотиками тетрациклинового ряда, групп макролидов или фторхинолонов и др.).

Общие сведения

Кампилобактериоз – острая кишечная инфекция, возбудителями которой являются бактерии кампилобактеры. В структуре диарейных заболеваний на долю кампилобактериоза приходится 5-15%, что говорит о его распространенности и эпидемиологической значимости. Кампилобактериоз регистрируется во всех странах мира, в т. ч. в России; более высокий уровень заболеваемости отмечается в тропических широтах. Кампилобактериозом болеют представители различных возрастных групп, однако чаще инфекция диагностируется у детей-дошкольников. Возможно возникновение как спорадических, так и групповых случаев кишечной инфекции. Пик заболеваемости кампилобактериозом приходится на летне-осенние месяцы, с июня по сентябрь.

Причины кампилобактериоза

Кампилобактеры являются грамотрицательными, не образующими спор бактериями, имеющими небольшие размеры (длина 0,5-0,8 мкм, ширина 0,2-0,5 мкм), изогнутую или спиралевидную форму. Подвижность бактерий обеспечивается одним или двумя жгутиками, расположенными полярно. Оптимальными условиями для роста кампилобактеров является микроаэрофильная среда с концентрацией кислорода не более 5-10% и температурой 37-42°С, однако бактерии устойчивы и к низким температурам.

Основным источником заражения человека кампилобактериозом служат сельскохозяйственные животные и птицы, а ведущим способом передачи возбудителей – алиментарный путь, реализуемый при употреблении загрязненных мясных продуктов, молока, воды. Реже возможно проникновение микроорганизмов через поврежденную кожу, например, при укусах инфицированных животных. Заражение новорожденных может происходить трансплацентарно или во время родов. В группе риска по возникновению кампилобактериоза находятся сельские жители, работники животноводческих и птицеводческих хозяйств, а также туристы, посещающие развивающиеся страны. В большей степени заболеваемости кампилобактериозом подвержены лица, страдающие иммунодефицитными состояниями, дети и беременные женщины.

При попадании в организм кампилобактеры достигают тонкой кишки, где внедряются в ее слизистую оболочку и лимфоидные образования, вызывая развитие воспалительного процесса различной выраженности. По лимфатическим путям кампилобактеры проникают в брыжеечные лимфоузлы, червеобразный отросток, толстый кишечник. В процессе своей жизнедеятельности кампилобактеры продуцируют энтеро- и цитотоксины, а при разрушении выделяют эндотоксины, обусловливающие развитие диарейного, болевого и интоксикационного синдромов. При переходе кампилобактериоза в генерализованную форму развивается септицемия и септикопиемия, приводящие к полиорганному поражению с возникновением абсцессов в печени и селезенке, полиартрита, лимфаденита, менингита, нефрита и др.

Классификация кампилобактериоза

На основании клинико-патогенетических особенностей различают локализованную (гастроинтестинальную) и генерализованная форму кампилобактериоза. К локализованным вариантам течения инфекции относятся гастроэнтерит, гастроэнтероколит, энтерит, энтероколит, мезаденит, аппендицит. Генерализованная форма сопровождается развитием кампилобактериозной септицемии и септикопиемии.

Кампилобактериоз может иметь манифестное или бессимптомное течение. Клинически выраженные формы включают легкую, среднетяжелую и тяжелую степени. Бессимптомные формы представлены субклиническим и реконвалесцентным вариантами кампилобактериоза. В зависимости от продолжительности инфекции различают острую (до 3 месяцев), хроническую (более 3 месяцев) и резидуальную фазу кампилобактериоза.

Симптомы кампилобактериоза

В большинстве случаев кампилобактериоз протекает в локализованной форме, принимая характер энтерита, энтероколита, гастроэнтероколита или колита. У заболевших часто имеются сопутствующие заболевания ЖКТ: гастриты, дуодениты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, дискинезии желчевыводящих путей, холециститы.

При тяжелом течении кампилобактериоза может развиться профузная слизистая или кровянистая диарея, выраженная дегидратация; у детей – судорожный синдром или явления менингизма. Реже локализованные формы кампилобактериоза протекают в виде острого мезаденита, катарального или флегмонозного аппендицита. Осложнениями локализованной формы кампилобактериоза могут служить серозный перитонит, реактивный артрит, токсический мегаколон, кишечное кровотечение, инфекционно-токсический шок. Имеются сообщения о связи перенесенного кампилобактериоза с развитием синдрома Гийена-Барре.

Развитие генерализованных форм кампилобактериоза отмечается у лиц с неблагоприятным сопутствующим фоном: кахексией, циррозом печени, сахарным диабетом, туберкулезом, системными заболеваниями, злокачественными опухолями, ВИЧ-инфекцией, а также у детей первых месяцев жизни. Клиническая симптоматика включает стойкую лихорадку (до 40°С и выше), профузные поты, ознобы, истощение, диспепсические явления, гепатоспленомегалию, анемизацию. В некоторых случаях транзиторная бактериемия может прогрессировать в септический процесс, вызывая развитие гнойных метастатических очагов в различных органах в виде артрита, микрополилимфаденита, перитонита, эндокардита, миокардита, плеврита, пневмонии, менингита, энцефалита и др. Течение генерализованной формы кампилобактериоза тяжелое, нередко отмечается летальный исход.

Хронический кампилобактериоз обычно связан с иммунодепрессивными состояниями, в т. ч. ВИЧ-инфекцией. Больных беспокоит субфебрилитет, неустойчивый стул, боли в мезогастрии, снижение аппетита, похудание. Часто выявляются признаки конъюнктивита, кератита, фарингита; у женщин возникают рецидивирующие вагиниты или вульвовагиниты, выкидыши. В периоды обострения кампилобактериоза могут развиться органные поражения, характерные для генерализованной формы.

Диагностика кампилобактериоза

Основаниями для подозрения на кампилобактериоз могут служить эпиданамнез (контакт с животными, туристические поездки и др.), характерные симптомы. При исследовании копрограммы в испражнениях обнаруживается воспалительный экссудат, лейкоциты, эритроциты. Ректороманоскопия или колоноскопия в разгар заболевания выявляет картину катарального, катарально-геморрагического, эрозивно-язвенного проктосигмоидита или колита.

Самым точным подтверждением кампилобактериоза является бактериологическое исследование кала. Иногда материалом для культурального исследования служит кровь, гной абсцессов, ликвор, околоплодные воды. Также проводится серологическая диагностика с помощью методов РА, РНГА, РСК, ИФА, иммуноэлектрофореза, латекс-агглютинации и др.

Гастроинтестинальная форма кампилобактериоза требует дифференциации от других ОКИ, прежде всего дизентерии и сальмонеллеза, а также мезаденита и аппендицита другой этиологии. Эндоскопическая биопсия кишечника позволяет исключить неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. Генерализованную форму кампилобактериоза необходимо отличать от сепсиса, вызванного другим возбудителем; хроническую форму – от токсоплазмоза, бруцеллеза, иерсиниозов и других хронических инфекционных заболеваний.

Лечение и профилактика кампилобактериоза

Объем лечебных мероприятий при кампилобактериозе зависит от формы и тяжести инфекции. При легкой степени локализованных форм кампилобактериоза этиотропная терапия не проводится: в этом случае ограничиваются назначением диеты, оральной регидратации, спазмолитиков, ферментов, биологических бактерийных препаратов для коррекции дисбактериоза кишечника. При среднетяжелом и тяжелом течении гастроинтестинальных форм кампилобактериоза, а также при генерализации инфекции показано применение антибактериальных препаратов, к которым чувствительны кампилобактеры (эритромицин, тетрациклин, доксициклин, хлорамфеникол, клиндамицин, фторхинолоны, аминогликозиды, макролиды, метронидазол, фуразолидон и др.) курсом 7-14 дней. Патогенетическая терапия кампилобактериоза предполагает инфузионное введение глюкозо-электролитных и полиионных растворов, назначение десенсибилизирующих средств. Лица, перенесшие кампилобактериоз, находятся на диспансерном наблюдении у инфекциониста в течение 1 месяца и подлежат двукратному бактериологическому обследованию.

При локализованных формах кампилобактериоза прогноз благоприятный. Осложнения возможны лишь при тяжелом течении заболевания и среди лиц с отягощенным сопутствующим фоном. При генерализованных формах, развивающихся у детей, беременных женщин, ослабленных пациентов, летальность может достигать 25-30%. Профилактика кампилобактериоза должна быть направлена на предупреждение инфицированности домашних животных и птиц; санитарный надзор за водоснабжением, режимом хранения и технологией переработки пищевых продуктов; обучение населения нормам личной гигиены и правилам приготовления пищи.

Диагностика кампилобактериоза

Кампилобактериоз ― это острое инфекционное поражение желудочно-кишечного тракта. Начинается с воспаления и отека слизистой, может привести к образованию эрозий и крупных язв. В группу высокого риска входят лица с ослабленным иммунитетом, пациенты принимающие глюкокортикоиды и цитостатические препараты, дети до 2 лет и пожилые граждане.

Выявить возбудитель можно проведя следующие анализы на кампилобактериоз: бактериологический посева кала, эндоскопия кишечника, бактериологическое и серологическое исследования крови.

Определение заболевания

Острая кишечная инфекция кампилобактериоз характеризуется общей интоксикацией организма. Диагностируется во всех странах мира. В России подавляющее большинство случаев приходится на южные регионы. Среди детей отмечаются случаи группового инфицирования в детских садах и школах. Пик заболеваемости ― жаркие месяцы, с июня по сентябрь.

Процесс передачи ― бытовой, фекально-оральный. Встречаются также пищевые и водные вспышки, есть риск образования внутрибольничных очагов.

Впервые возбудитель был определен в 1909 году у животных, а в 1947 году идентифицирован у людей. Это кампилобактерия входящая в семейство Spirillaceae, в отдельный род Campylobacter (изогнутая бактерия). На сегодня известно 15 типов бактерий, из них только 3 патогенны для человека и животных.

Визуально кампилобактерия представляет собой подвижную, изогнутую в S-образной форме палочку. Ее длина достигает 0,8 мкм при ширине до 0,5 мкм. Сильно зависят от условий окружающей среды, быстро погибают в результате нагрева, высушивания, от средств дезинфекции.

Возбудитель попадает в организм с водой, пищей, с грязных рук через желудочно-кишечный тракт. Для инфицирования достаточно небольшой дозы от 100 бактерий. Они, преодолев желудок, сок которого их не убивает, внедряются в слизистую тонкой кишки и прилегающие лимфоидные узелки.

Кампилобактерии активно размножаются, вырабатывают большое количество токсинов. Это вызывает разнообразную клиническую симптоматику. В редких случаях течение болезни ограничивается субклинической формой ― бактерионосительство с активным выделением патогена. Высокие инвазивные свойства кампилобактерий и объемные выделения энтеротоксина быстро приводят к воспалению и гиперплазии слизистой.

В тяжелых случаях процессы могут сопровождаться кровоизлияниями и разрыхлением тканей. Это без должного лечения ведет к образованию эрозий и язв.

При повышенной инфицирующей дозе в сочетании с ослабленным иммунитетом кампилобактериоз может распространиться на другие ткани и органы. Очаги заболевания можно обнаружить в сердце, легких, печени, волокнах центральной нервной системы, оболочках мозга. Особое внимание врачи должны уделить беременным женщинам. Бактерии способны проникает через плаценту и инфицировать плод. Это может стать причиной выкидыша или вызвать преждевременные роды.

Классификация

В международной классификации кампилобактериоз имеет код A04.5 с названием «энтерит, вызванный кампилобактерией». При этом, единой мировой классификации не существует. Разные специалисты предлагают свои методы идентификации. Устанавливая диагноз учитывают клинику, степень тяжести и затянутость болезни.

Специалисты по кишечным инфекциям Горелов А.В. и Воротынцев Н.В. разделяют кампилобактериоз по клиническим проявлениям:

Генерализованная форма ― кампилобактериозная септицемия и септикопиемия (формы сеписа).

Локализованная форма ― от аппендицита до гастроэнтероколита и других воспалений органов ЖКТ.

Бактерионосительство с острым течением и хроническим, постепенным утяжелением состояния.

По степени клинических проявлений болезнь делят на легкую, среднюю и тяжелую формы. Критерием оценки служит степень выраженность инфекционной симптоматики, поражение органов ЖКТ и выявленные осложнения. Длительность устанавливают следующим образом: острая форма (до 30 дней), затяжная (до 90 суток) и хроническое заболевание. Также иногда указывают гладкую и негладкую формы. В первом случае заболевание протекает легко, во втором характеризуется осложнениями и возобновлением после мнимого выздоровления.

Характерное течение кампилобактериоза ― это наличие цикла и симптомокомплекса с выделением бактерий либо нуклеиновых кислот их жизнедеятельности в кале. Нестандартное течение выражается слабо выраженными или отсутствующими симптомами. Как правило, таких больных выявляют в очагах эпидемии и среди работников, контактирующих на постоянной основе с инфицированными людьми и животными.

Симптомы

Инкубационный (латентный) период длиться у каждого индивидуально от 1 до 10 дней. По истечении этого срока появляется первая симптоматика общей интоксикации организма:

резкие и ноющие боли в брюшине;

диарея от водянистого до инвазивного и смешанного типа;

повышение температуры тела, при этом конечности могут оставаться холодными.

Легкая и средняя формукампилобактерной инфекции выражается в слабости, пониженном аппетите, тошноте. У маленьких детей отмечают беспокойство, капризность, частый, прерывистый сон.

Самым характерным признаком являются интенсивные боли в животе. Они носят приступообразных характер, усиливаются перед актом дефикации. Локализуются с правой стороны брюшины и в околопупочной части. В редких случаях развиваются илеит (воспалительное поражение всего ЖКТ), мезаденит (воспаление лимфоузлов кишечника) и острый аппендицит.

К другим синдромам относится увеличение селезенки, дегидратация (обезвоживание из-за жидкого стула и рвоты) и диарея, длящаяся от 1 до 10 дней.

Диагностика кампилобактериоза

Клиническая картина весьма многообразна, схожа по течению и симптоматике с другими болезнями ЖКТ. Вследствие чего диагностирование затруднено, а в некоторых случаях и вовсе невозможно. Для диагностики кампилобактериоза можно использовать любые биологические материалы: кал, кровь, ликвор и иное. При массовых заболеваниях проводят исследования воды и пищевых продуктов, которые употребляли больные.

В иды анализов на кампилобактериоз

Фазово-контрастная микроскопия. Посевы помещают в питательную среду. Выдерживают, как правило, в течение суток. Затем определяют наличие возбудителя по характеру его подвижности.

Микроскопия тонкого мазка. Для выявления кампилобактерии биоматериал окрашивают 1% раствором фуксина. Таким образом можно быстро обнаружить типичные формы микроорганизма.

Серологическая диагностика. Для анализа необходим забор сыворотки крови с перерывом в 10 дней. Их используют для выявления и последующего сравнения антител в РНГА. Для этого используют один из методов лабораторной диагностики: реакция пассивной гемагглютинации, иммунофлуоресценция, реакция связывания комплемента и иное.

ПЦР-диагностика. Тест направлен на выявление нуклеиновых кислот, выделяемых бактериями в результате жизнедеятельности. В настоящее время эта методика является одной из самых точных в диагностике инфекций.

Физикальное обследование

При первичном осмотре показано измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений и температуры тела. Это необходимо провести для оценки интенсивности общего инфекционного синдрома и выявления возможных осложнений со стороны сердца и сосудов.

Врач должен осмотреть кожные покровы и слизистую ротовой полости. Это позволит выявить напряженное и иные симптомы. О степени выраженности интоксикации свидетельствует бледность кожи, озноб, снижение температуры конечностей, сухость слизистых.

Изучение подлежит объема диуреза ― количество мочи, образованного за определенный временной промежуток, как правило, сутки. Важно обратить внимание на наличие отечности, кратности рвоты и жидкого стула. При тяжелом состоянии у пациента может развиваться обезвоживание, гиповолемический или инфекционно-токсический шок. Это патологические состояния, связанные с уменьшением объема циркулирующей крови. Требуют немедленной медицинской помощи для поддержания достаточного кровоснабжения и устранения гипоксии.

Лечение

При легкой форме проводится наблюдение за состоянием больного. Применяются методы направленные на помощь организму в самостоятельной борьбе с патогеном. Это щадящая диета, спазмолитики для снятия болевого синдрома, противодиарейные средства. Могут быть назначены биологически активные препараты для устранения дисбактериоза кишечника.

При среднетяжелой и тяжелой форме течения назначаются антибактериальные медикаменты.

В отдельных случаях дополнительно могут быть назначены противоаллергические средства.

После выписки из стационара пациенты в течение 1 месяца находятся на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста. За это время они должны дважды пройти бактериологическое обследование, чтобы полностью исключить возможность рецидива.

Прогноз

Локализованная форма болезни имеет благоприятных прогноз, за исключением случаев отягощенных сопутствующими заболевания. Это лица из группы риска, куда входят маленькие дети, беременные, пожилые, хронические алкоголики и иммуноскомпроментированные больные (ВИЧ-инфицированные и онкопациенты). При развитии генерализованной формы летальность может составлять 25%.

Фактически тяжелое течение кампилобактериоза наблюдается в среднем у 3% больных от общего количества. Это выражается в сильной интоксикация, которая может выражаться в судорогах, симптомах менингита при отсутствии воспаления мозговых оболочек, а также в психологических расстройствах.

Среди наиболее опасных осложнений нарушение функций сердца, печени, почек, поджелудочной железы. Это может привести к жизнеугрожающему состоянию: внутренним кровотечениям, острому повреждению почек, септическому и гиповолемическому шоку.

Не менее опасны хронические и бессимптомные формы кампилобактериоза. Они выражаются прогрессивным похудением, периодическим подъемом температуры. Приводят к органным поражениям внутренних органов. У женщин часто страдают органы репродукции, что приводит к выкидышам и бесплодию.

Профилактика

Профилактические мероприятия можно разделить на индивидуальные (семейные) и общественные. Со стороны государственного и муниципальное управления должны быть созданы меры санитарного контроля за водой, поступающей в жилые дома. Необходимо проверять пищевые предприятия на соблюдение технологии переработки продуктов, а также соблюдения правил хранения и приготовления пищи.

Защититься от кампилобактериоза можно самостоятельно. Для этого необходимо соблюдать нормы личной гигиены и чистоты в жилье. Употреблять следует только очищенную воду, а пищевые продукты надо тщательно мыть, подвергать тепловой обработке.

Мероприятия должны быть направленных не только на безопасность людей. Следует снизить риска инфицирования домашнего скота, птиц и питомцев. Они также подвержены заболеванию и могут стать источником заражения.

Преимущества АО «СЗЦДМ»

Северо-Западный центр доказательной медицины оказывает качественных медицинские услуги населению. Это консультации ведущих врачей практически во всех областях медицины, а также высокоточные лабораторные исследований, проводимые в собственной лаборатории АО «СЗЦДМ».

За быструю готовность и точность результата исследования отвечают опытные специалисты и новейшее диагностическое оборудование.

За уютную атмосферу ― доброжелательный персонал.

Здесь нет очередей, созданы все условия для вашей конфиденциальности.

Вы может сдать комплекс любых анализов за одно посещение.

Медицинские центры и лабораторные терминалы расположены в местах с хорошей транспортной доступностью. Они работают в Санкт-Петербурге и других городах Ленинградской областив Пскове, Великом Новгороде, Калининграде, в Санкт-Петербурге и других городах Ленинградской области.