Каналообразующее оборудование что это

Каналообразующее оборудование связи

Архитектура сетей связи

Для передачи информации между различными точками используются сети связи – комплексные системы, состоящие из линий, служащих для передачи сигнала, и средств, которые этот сигнал транслируют, преобразуют, направляют и принимают. Эти сети позволяют передавать информацию от одной точки в другую.

На одном конце сети связи – источник информации, на другом – получатель (абонент). Задача конструирования сетей связи и применяемого оборудования состоит в том, чтобы передать сигнал от источника абоненту за максимально короткое время и с минимальными потерями качества.

Сети связи образуются устройствами, которые реализуют передачу информации между узлами связи, а узлы связи соединены между собой каналами связи.

Основное назначение узлов связи – направление (маршрутизация) потоков данных, распределение (коммутация) сигнала между точками входа и выхода, а также объединение и разделение потоков данных (мультиплексирование и демультиплексирование). Несколько каналов связи могут быть объединены в одну линию.

Линия связи состоит из аппаратуры, использующейся для преобразования входящих сигналов и дальнейшей их передачи, и специального каналообразующего оборудования (КОО), которое используется для создания канала между двумя точками (абонентами).

Одна линия может включать несколько независимых каналов.

Многоканальные системы связи, использующие такие линии, называются мультиплексированными, эта технология реализуется при помощи мультиплексоров и демультиплексоров, а само КОО обычно входит в состав узла связи.

Как работает сеть связи

Условно строение и работу сети связи можно описать следующим образом. Источник данных направляет пакет по каналу связи на оборудование (модем или другое устройство), которое преобразует формат данных в соответствии с используемым в данной сети. Далее по каналу пакет информации идет до узла связи, который составляет для него маршрут и направляет далее по другому каналу на следующий узел.

Передача сигнала внутри узла связи и по каналу связи осуществляется при помощи оборудования (КОО), которое, используя различные типы уплотнения сигнала, объединяет и разъединяет входящие потоки данных и направляет их от входного порта на порт выхода. Это КОО для оптимизации работы сети связи объединяет потоки, которые идут из разных точек входа на один выход, и разделяет потоки, которых входят в один вход, а выходят через разные.

Из выходного порта, следуя маршруту, составленному маршрутизатором узла связи, пакет информации идет далее – пока не достигает конечной точки назначения.

Основной задачей каналообразующего оборудования связи является обеспечение бесперебойной и эффективной передачи пакетов данных от входных портов на выходные.

Особенности каналообразующего оборудования связи

При передаче данных в компьютерной сети связи Ethernet каналообразующим оборудованием служит сетевой коммутатор (свитч). Он предназначен для соединения нескольких узлов сети и работает на канальном уровне модели OSI, чем принципиально отличается от маршрутизатора (роутера). Основная задача маршрутизатора – расчет маршрутов передачи данных, а коммутатор лишь передает данные между портами, выбирая конечный путь (то есть выходной порт).

В более широком смысле можно включить в перечень каналообразующего оборудования все оборудование, применяемое для передачи пакетов данных между портами – спутниковые и радиостанции, мультиплексоры, РРЛ, точки доступы, а также другая аппаратура.

Больше о каналообразующем оборудовании связи можно узнать на ежегодной выставке «Связь».

каналообразующая аппаратура

каналообразующая аппаратура

Аппаратура, в которой обеспечивается объединение сигналов отдельных каналов в групповой сигнал. В системах с частотным разделением каналов многоканальный сигнал образуется за счет транспонирования каналов по частоте.

[Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник. Под редакцией Ю.М. Горностаева. Москва, 2002]

Тематики

Смотреть что такое «каналообразующая аппаратура» в других словарях:

ГОСТ 28816-90: Аппаратура каналообразующая телеграфная с временным разделением каналов. Методы измерений электрических параметров — Терминология ГОСТ 28816 90: Аппаратура каналообразующая телеграфная с временным разделением каналов. Методы измерений электрических параметров оригинал документа: 4. Измерение затухания ассиметрии 4.1. Проведение измерений Измерения проводят на… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

VSAT — Антенна VSAT VSAT (Very Small Aperture Terminal) малая спутниковая наземная станция, то есть терминал с маленькой антенной, используется в спутниковой связи с начала 90 х годов. По международной классификации к VSAT относятся спутниковые станции… … Википедия

Морской VSAT — Проверить нейтральность. На странице обсуждения должны быть подробности … Википедия

Электросвязь — I Электросвязь Связь, при которой передача информации любого вида (речевой, буквенно цифровой, зрительной и т. д.) осуществляется электрическими сигналами, распространяющимися по проводам, или радиосигналами. В соответствии со способами… … Большая советская энциклопедия

Электросвязь — I Электросвязь Связь, при которой передача информации любого вида (речевой, буквенно цифровой, зрительной и т. д.) осуществляется электрическими сигналами, распространяющимися по проводам, или радиосигналами. В соответствии со способами… … Большая советская энциклопедия

Частотно-временное телеграфирование — способ передачи телеграфных электрических сигналов по линиям связи (См. Линия связи), при котором используется комбинация частотного и временного их уплотнения (см. Линии связи уплотнение, Многоканальная связь). Предложен и технически… … Большая советская энциклопедия

Частотное телеграфирование — способ передачи телеграфных электрических сигналов по линиям связи (См. Линия связи) с использованием переменных токов. При Ч. т. сигналы постоянного тока, формируемые в телеграфном аппарате (См. Телеграфный аппарат), преобразуются в… … Большая советская энциклопедия

АИИС КУЭ — К удалению|7 июня 2008Автоматизированные информационно измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности) (далее АИИС КУЭ).Прародитель данной системы АСКУЭАвтоматизированные системы коммерческого учета, еще ранее… … Википедия

КОА — каналообразующая аппаратура КОА комбинированная общая анестезия мед. Источник: http://www.reepl.ru/index.php?p=MC8xNS8yNTgvMjU5 … Словарь сокращений и аббревиатур

измерение — 3.10 измерение (measurement): Процесс получения информации об эффективности СМИБ, а также мер и средств контроля и управления с использованием метода измерения, функции измерения, аналитической модели и критериев принятия решения. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Каналообразующие средства связи

К каналообразующим средствам связи относятся радиостанции, станции спутниковой связи, радиорелейные и тропосферные станции, аппаратура частотного и временного разделения каналов, кабели связи (проводные, волоконно-оптические) (см. рис. 4.)

Радиосредства применяются во всех видах Вооруженных Сил и звеньях управления. Они являются основными, а во многих случаях и единственными средствами прямой связи с подвижными объектами (органами и пунктами управления, управляемыми объектами), находящимися в движении, на труднодоступных участках местности, в тылу противника и в других условиях сложной обстановки.

Радиосредства обладают рядом достоинств:

· возможность установления радиосвязи с объектами, местоположение которых неизвестно;

· возможность установления радиосвязи с объектами через территорию, занятую противником, через непроходимые участки местности, с объектами, находящимися в движении на земле, в воздухе и на море;

· возможность осуществлять передачу информации и сигналов одновременно большому числу корреспондентов, т. е. вести циркулярную связь;

· быстрое установление радиосвязи с корреспондентами, имеющими радиостанции, в том числе и через несколько инстанций вниз.

Вместе с тем радиосредства имеют ряд недостатков, которые обязательно должны учитываться при организации и обеспечении радиосвязи. К ним относятся:

· возможность определения радиоразведкой противника факта радиопередачи, местоположения радиостанции и перехвата содержания переговоров;

· возможность определения радиоразведкой противника по излучению группы радиостанций местоположения пунктов управления (командиров, штабов) с последующим их уничтожением или созданием преднамеренных помех радиосвязи;

· зависимость качества радиосвязи от условий прохождения радиоволн в различное время суток, сезоны года, от наличия преднамеренных и непреднамеренных помех (электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств на пунктах управления);

· снижение на 40-50 % дальности радиосвязи при работе радиостанций в движении.

Радиостанции классифицируются:(Слайд 10)

Рис. 5 Классификация радиостанций.

Симплексная радиосвязь— это двухсторонняя радиосвязь, при которой передача и прием на каждой радиостанции осуществляются поочередно.

Дуплексная радиосвязь— это двухсторонняя радиосвязь, при которой передача осуществляется одновременно с радиоприемом.

В различных звеньях управления применяются радиостанции с различными характеристиками. Чем выше звено управления и, следовательно, больше дистанция связи между пунктами управления, тем более мощными должны быть передатчики радиостанций. Для обеспечения радиосвязи на большие расстояния используются мощные и сверхмощные радиостанции в коротковолновом диапазоне волн. Радиостанции в сверхдлинноволновом диапазоне волн применяются для связи с подводными лодками в подводном положении. В тактическом звене управления в основном применяются УКВ и KB радиостанции малой и средней мощности. Возимые радиостанции малой мощности устанавливаются по одному комплекту на боевых машинах ( БTP, танках, тягачах и т. д.) или по несколько в машинах управления командно-штабных машинах (КШМ), машинах боевого управления (МБУ), штабных машинах (ШМ).

Каждому типу радиостанций присваивается условное обозначение, состоящее из буквы и трехзначного цифрового индекса. В Сухопутных войсках радиостанции обозначаются буквой «Р» и цифровым индексом, начинающимся на «1», например: Р-105, Р-130, Р-134, Р-171, Р-163-1У, Р-168-1У. В обозначениях могут применяться буквы, уточняющие назначение радиостанций, например: Р-105М ( модернизированная), Р-168-5УН (УКВ, носимая). Радиостанции, предназначенные для применения на самолетах и вертолетах Военно-Воздушных Сил и на кораблях Военно-Морского Флота обозначаются аналогично, но цифровой индекс начинается с цифр «8» и «6» соответственно.

Станции спутниковой связи предназначены для организации прямых линий связи в интересах управления войсками всех видов Вооруженных Сил с использованием активных ретрансляторов на искусственных спутниках Земли, расположенных на стационарных и эллиптических орбитах.

Станции спутниковой связи военного назначения работают в диапазоне частот от 3000 до 6000 МГц и обеспечивают прямую связь на требуемые дальности.

Достоинствамиспутниковой связи являются:

· обеспечение прямой связи между пунктами управления практически на неограниченную дальность:

· высокое качество каналов связи.

К недостаткам спутниковой связи можно отнести ограничение количества линий спутниковой связи количеством и техническими возможностями ретрансляторов на ИСЗ.

Станции спутниковой связи бывают подвижными, стационарными, малогабаритными носимыми и переносными. Подвижные станции размещаются на автомобилях, бронетранспортерах, тягачах. Они обозначаются аналогично радиостанциям, например: Р- 440, Р-438Т, Р-439Б.

Радиорелейные станции обеспечивают высококачественную многоканальную связь между двумя корреспондентами на расстояниях прямой видимости.

Радиорелейная связь практически мало зависит от времени года и суток, состояния погоды и атмосферных помех.

Радиорелейная связь обладает рядом достоинств:

· высокое качество каналов связи, сравнимое с качеством каналов в кабельных системах. К недостаткам радиорелейной связи следует отнести:

· резкое снижение качества связи или ее прекращение в условиях сильнопересеченного рельефа местности;

· невозможность работы радиорелейных станций в движении;

· громоздкость антенно-мачтовых устройств и, соответственно, длительное время их развертывания (приведение в рабочее состояние);

· возможность радиообнаружения и радиоперехвата передаваемых сообщений радиоразведкой противника.

Радиорелейные станции классифицируются:

· по количеству каналов малоканальные (до 6 каналов связи) и многоканальные (более 6 каналов связи);

· по диапазону волн метровому (Мб, спектр частот 30-300 МГц, длина волн 10 — 1 м) и дециметровому (ДЦМВ, 300-3000 МГц, 1-0Л м) диапазонам.

Оборудование радиорелейных станций устанавливается на автомобилях и бронетранспортерах. Одна радиорелейная станция обычно имеет два приемопередатчика. Для обеспечения радиорелейной связи в тактическом звене управления применяются радиорелейные станции с количеством приемопередатчиков от трех до пяти. В комплекте радиорелейной станции значительное место занимают антенно-мачтовые устройства.

Радиорелейные станции предназначаются для строительства одно- и много интервальных линий связи, ответвления каналов от радиорелейных, тропосферных и кабельных линий связи, организации вставок в кабельные линии связи, дистанционного управления передатчиками. Дальность связи на одном интервале радиорелейной линии связи не превышает 30-40 километров. Много интервальные радиорелейные линии связи могут иметь от 2-3 до 20-22 интервалов и протяженность от 80-120 до 1000 километров соответственно.

Условное обозначение радиорелейных станций включает букву «Р» и трехзначный цифровой индекс, начинающийся с цифры «4», например: Р-405, Р-409, Г 115, Р-414, Р-419.

Тропосферные станции предназначаются для строительства прямых многоканальных линий связи большой протяженности. Тропосферная связь базируется на эффекте дальнего тропосферного рассеивания. Суть этого явления заключается в том, что на высоте 12-15 километров от поверхности Земли находится атмосферные неоднородности. При облучении радиопередатчиком этих неоднородностей происходит рассеивание радиоволн, в т. ч. и в сторону корреспондента. Дальность связи на одном интервале тропосферной линии может составлять 120 — 250 километров. Тропосферные станции работают в диапазоне свыше 4000МГц.

К достоинствам тропосферной связи относятся:

· относительная быстрота в развертывании тропосферных станций и установлении связи по сравнению с радиорелейными станциями.

Недостатками тропосферной связи являются:

· зависимость качества тропосферной связи от состояния атмосферы в различные времена года;

· необходимость значительного удаления (до 1,5 км) тропосферных станций от пунктов управления для выполнения требований по биологической защите личного состава пунктов управления от вредных радиоизлучений.

Тропосферные станции разделяются на малоканальные (до 6 каналов связи) и многоканальные (более 6 каналов связи). Условное обозначение тропосферных станций аналогично радиорелейным станциям, например: Р-412А (на автомобиле), Р-412Б (на БТР), Р-423-2Б.

Аппаратура частотного и временного разделения каналов. Для решения задачи одновременного обеспечения переговоров большому количеству абонентов применяют многоканальные системы передачи. Под многоканальной передачей информации понимается использование кабельной пары, цепи воздушной линии или радиолинии, работающей на одной волне, для одновременной передачи нескольких независимых сообщений. Основу многоканальных систем составляет аппаратура частотного и временного разделения. Вместе с этим названием широко используются другие названия этой аппаратуры: аппаратура уплотнения, каналообразующая аппаратура, аппаратура объединения каналов и др. С использованием этой аппаратуры строятся радиорелейные, тропосферные, спутниковые и кабельные (проводные) многоканальные системы передачи.

Аппаратура частотного и временного разделения каналов классифицируется:

по методу образования каналов аппаратура с частотным разделением каналов (ЧРК) и аппаратура с временным разделением каналов (ВРК). При частотном разделении спектры канальных сигналов размещаются в неперекрывающихся частотных полосах. При временном разделении каналов канальные сигналы передаются по линейному тракту поочередно (не перекрываясь во времени);

Первоначально аппаратура объединения каналов создавалась для работы по проводным линиям связи. Проводные линии связи делятся на следующие типы: кабельные, воздушные, волоконно-оптические. К настоящему времени воздушные линии связи утратили свое значение вследствие низкой надежности, живучести, высокой стоимости, сильной подверженности влиянию атмосферно-климатических условий. Современные многоканальные системы передачи работают в основном по кабелям связи.

Кабели связи классифицируются:

Рис.6 Классификация кабелей связи (слайд 11).

По своему назначению кабели связи разделяются на полевые и постоянные. Полевые кабели, в свою очередь, делятся на кабели дальней связи, легкие полевые кабели, вводно- соединительные и распределительные (внутриузловые) кабели связи. Постоянные кабели в зависимости от области их применения делятся на кабели магистральной сети, кабели зоновых сетей, кабели местных сетей, морские и станционные кабели. Конструктивно кабели делятся на симметричные и коаксиальные. У симметричных кабелей цепь состоит из одинаковых изолированных проводников. Цепь коаксиального кабеля состоит из двух проводников, причем один (сплошной) расположен концентрически внутри другого (полого) провода. Аппаратуру объединения каналов и кабели связи называют средствами проводной связи.

Достоинствами проводной связи являются:

· высокая разведзащищенность проводных линий связи и безопасность связи при передаче сообщений;

· высокое качество связи;

· неподверженность воздействию преднамеренных помех противника.

Вместе с тем имеются существенные недостатки:

· значительное время развертывания проводных линий связи и большие трудозатраты при эксплуатационном обслуживании;

· уязвимость проводных линий связи от огневого воздействия противника.

Эти недостатки не позволяют применять проводные средства связи в высокоманевременных видах боя. Наиболее широко эти средства применяются в районах сосредоточения, в обороне, а также для обеспечения внутренней связи на пунктах управления.

Аппаратура частотного и временного разделения каналов обозначается буквой «П» и трехзначным цифровым индексом, например: П-310, Г1-330-6. Кабели вязи обозначаются буквой «П» и двухзначным, трехзначным цифровым индексом, например: П-2, П-296, П-274М. Вводно-соединительные и распределительные кабели имеют свою систему обозначения, например: ТТВК 5X2, ВСЭК 5X2, ПТРК.

В настоящее время в военных системах связи широко используются волоконно- оптические кабели связи и соответствующая аппаратура объединения каналов. Наряду с экономией цветных металлов, они обладают следующими достоинствами:

· возможность передачи сигнала с большим спектром частот, что обеспечивает большое количество каналов связи;

· малые габаритные размеры и масса в сравнении с металлическими кабелями;

· малые потери мощности сигналов и, следовательно, большие длины переприемных участков;

· высокая защищенность от внешних электромагнитных воздействий.

Основным недостатком полевых волоконно-оптических кабелей является недостаточная механическая прочность.

Оборудование связи

Современное общество и наша жизнь – совершенствуется и уже нельзя ее представить без использования разнообразных средств и систем передачи сообщений. Недавно, простой стационарный телефон был не в каждом доме и люди даже представить не могли, что через небольшой промежуток времени будут общаться по телефону, у которого не будет провода. И вот в 1991 г. появилась первая сотовая сеть, когда свою работу в аналоговом стандарте NMT-450i начала компания «Дельта Телеком», и все изменилось. Объём информации и дальность связи растет, повышаются требования к качеству связи, ее надежности. Телевидение, интернет, радио, мобильный телефон, электронная почта стали незаменимы.

Чтобы связь была отличной, нужно соблюдать технологии, а значит, нужно оборудование связи.

Электросвязь — самый распространенный вид связи, способ передачи любой информации с помощью электромагнитных сигналов. Передача данных может быть аналоговой или цифровой. Наиболее распространенными видами современной связи являются: почтовая, радиотелефонная и телефонная связь, компьютерная телефония, системы сотовой радиотелефонной связи и системы стандарта Wi-Fi, спецсвязь (обмен информацией на гос. уровне), фельдъегерская связь (передача важной или секретной информации правительства).

Для того, чтобы связь была стабильной, используется каналообразующее оборудование связи, с помощью которого создаются высокоэффективные системы постоянной связи. Каналообразующее оборудование:

Оборудование для сотовой связи – базовая станция. Это целый комплекс радиочастотного оборудования, с помощью которого принимаются звонки абонентов, и идет передача данных по радиоканалу. Базовые станции (БС) работают в диапазоне частот от 450 до 2100 МГц. Станции располагают на определенном расстоянии друг от друга, в виде правильного шестиугольника – соты (отсюда и название сотовой связи). Это обеспечивает покрытие на конкретной территории. Для усиления сигнала используют оборудование для усиления сотовой связи: антенны, усилители, репитеры, фильтры помех.

Что внутри головной станции кабельного телевидения

На хабре есть пост про головную станцию IPTV. В нем было рассказано про способы приема и дальнейшей передачи сигнала со спутников по IP-сетям. Я же напишу про то, что входит в головную станцию именно кабельного телевидения и как все это работает. Осторожно, много фоток и текста.

Общая схема

Как я и писал в начале, в отличии от IPTV головная станция КТВ должна быть в каждом месте, где планируется обилие абонентов. Причина проста — в КТВ сигнал приходит абоненту уже совершенно в другой среде — коаксиальном кабеле, его не получится передать через IP сеть. В тоже время вещание, принятое со спутников, можно спокойно передавать от Магистральной Головной Станции (МГС) к Региональной (РГС) в виде Multicast’а через IP-сеть. Ниже пример с принципиальной схемы.

Конечно, у крупных операторов может быть несколько МГС с целью резервирования и принятия каналов с разных территориально удаленных спутников.

Еще где-то надо брать местные эфирные телеканалы. Вам нужно показывать местную погоду, рекламу, новости. На это есть два варианта — либо забрать их обычной эфирной антенной с эфира, оцифровать, преобразовать и передать абоненту, либо забрать непосредственно у правообладателей контента (РТПЦ).Второй вариант обычно более затратный — вам нужно стыковаться со сторонней организацией, размещать у нее свое оборудование. По-этому в основном местные канала берут с эфира.

Немного теории

Аналоговое телевидение хорошо тем, что заработает в любом старом телевизоре без использования каких-либо преобразователей. На каждый канал здесь выделяется полоса в 8MHz, если смотреть на измерения прибором спектра, вы отчетливо увидите несущую звука и изображения.

В цифровое телевидение (DVB) используются те же частоты, что и в аналоговым. Ключевым отличием будет то, что в полосу 8MHz может быть засунуто много каналов. Вы уже не увидите отдельной несущей в этой полосе, сигнал будет равномерно распределен по ней. Кроме того, за счет того, что сигнал теперь цифровой, появилась возможность шифровать его. С таким подходом стало возможно составлять абонентам пакеты каналов. Ничего хитрого в них нет — все каналы (на самом деле не все) к вам приходят в шифрованом виде, а карточка, вставленная в приставку, содержит ключ к их расшифровке.

Сам формат DVB определяет логику сжатия нескольких каналов в одну полосу частот. Существуют различные виды DVB, например DVB-C (кабельное), DVB-T (эфирное), DVB-S (спутниковое). К недостаткам DVB можно отнести то, что абоненту теперь обязательно ставить дополнительное оборудование и возиться с карточкой.

IPTV отлично подходит для абонентов, но провайдеру с ним работать тяжелее. Оно дает дополнительную нагрузку на существующую абонентскую IP-сеть. Здесь правит Multicast. Как и в DVB, вы можете принимать абсолютно все каналы, но часть будет зашифрована. В отличии от DVB, IP-сеть подразуменвает не только канал от провайдера к абоненту, но и обратный. Это позволяет использовать для расшифровки уже, например пару логин-пароль. В целом неплохо об IPTV написано здесь.

Про «интернет телевидение» говорить особо не о чем, оно вроде и так понятно большинству. Обычный видеоконтент передается в большинстве случаев через HTTP. Провайдер не несет никакой ответственности за его качество.

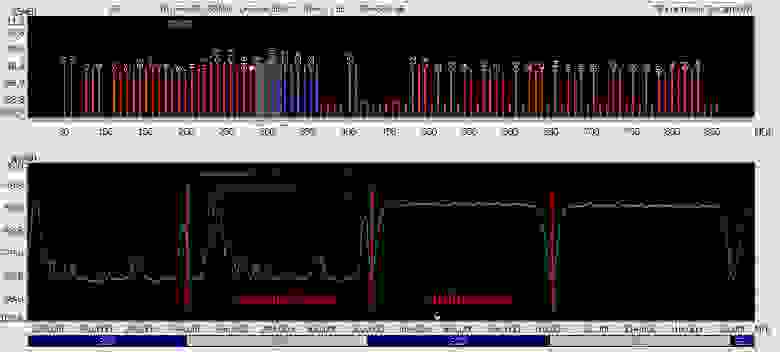

Ниже на изображении приведен пример совместного вещания аналогового и цифрового (DVB-C) телевидения в одной и той же частотной сетке.

В моем примере в аналоге вещается один канал (по-моему, «Карусель»), а в цифре 8 различных каналов. Отчетливо видно, что в цифровом виде информация равномерно распределена по ширине, а в аналоговом явно выделяются две несущие изображения и звука.

Ключевым отличительным моментом именно кабельного телевидения от IPTV/«через интернет» является то, что информация передается только к абоненту (мы же не будем рассматривать DOCSIS?), от него на Ваше оборудование не придет никаких ответов о некачественном сигнале, ошибках или еще чем-то. В любом случае в первую очередь придется идти к нему со своим проверенным временем телевизором и измерительными приборами.

Также, в отличии от IP-сетей, если от вас ушло, не факт, что это же придет абоненту. Здесь нет никаких проверок контрольных сумм (в цифровом на самом деле есть, но при их некорректности просто пропадет картинка), подтверждения подлинности информации…

Предвосхищу холивар IPTV vs КТВ.

Давайте просто посчитаем: один канал SD-качества (480p) можно передавать с приемлемым качеством с битрейтом 3-4 MBps. HD-качества — 8-10 MBps. Итого, имея в наборе каналов 180SD+20HD оператору нужно потратить только около 1GBps (а то и больше) на аплинках их оборудования. Это пока не учитывая видео с записями с разных мест, нескольких звуковых дорожек. На сегодняшний момент у обычных массовых операторов проводного интернета общие аплинки между домовыми узлами 1GBps. Телевидение засунуть в текущую инфраструктуру сложно.

С другой стороны, после стройки для услуги интернет остались «темные» (неиспользуемые) волокна в кабелях ВОЛС, они ведь обычно кладутся с запасом. Их можно испльзовать для наших целей. Кроме того, есть огромное количество мест, где набирают обороты такие технологии, как G(E)PON, с которыми кабельное телевидение легко интегрируется.

В добавок сама система кабельного телевидения менее прихотлива и более проста по сравнению с IP-сетями. Здесь вам не надо учитывать никаие QoS, согласование портов, дубляж каналов, неправильную маршрутизацию. А это значит, что требуется меньшее внимание к домовым узлам, можно попробовать «поставить и забыть» (конечно при подключении нового клиента возможно придется подкрутить на домовом приемнике АЧХ и мощность).

Кроме того — обычный пользователь пока мало привык к IPTV, а домашние телевизоры, поддерживающие эту технологию из коробки без приставок тоже пока не появляются в огромной массе.

Мое мнение — к IPTV сегодня массовый пользователь пока не готов. Как и массовый оператор.

Что внутри

Само понятие головной станции весьма расплывчатое. Например, устройство видеозахвата с AUX OUT портом можно назвать «головной станцией». Она будет вещать целый канал непонятно с чем. Однако же мы имеем вполне конкретную цель — организовать вещание многих каналов с реальным контентом для кучи абонентов. Для этого в состав нашей станции включено следующее:

Вот теперь приведу примерную схему конкретной РГС:

Понятно, что состав может меняться в зависимости от ситуации. Например, если у вас удобное месторасположение и не составляет труда состыковаться с местными каналами через IP-сеть, вам в принципе может быть не нужен антенный пост.

Если качество изображения местных каналов неудовлетворительное из-за плохого приема на антенном посту, его можно перенести в другое место, все равно с него уходит чистый мультикаст, который можно прогнать через IP-сеть. В нескольких городах у нас так и получилось.

Как я уже и писал в теоретической части, сигнал к абоненту может уходить либо аналоговый, либо цифровой. Учитывая, что цифровой сигнал работает в той же частотной сетке, это не составляет никаких проблем.

Для передачи между оптическими усилителями/приемниками используется лазерный сигнал через оптоволокно на длине волны 1550нм. Для соединений используется «косая» полировка APC. Чем-то это похоже на DWDM.

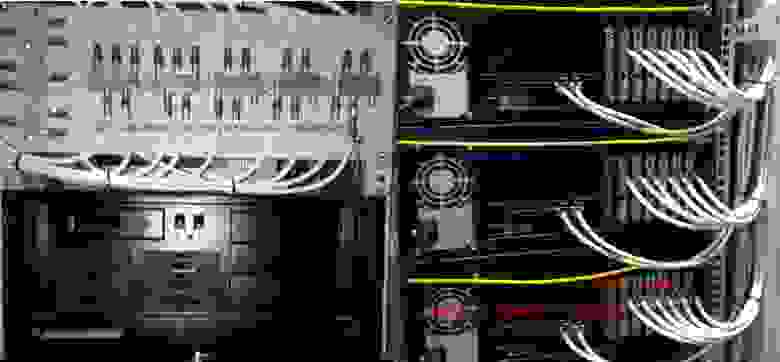

Сам комплекс не очень большой — пара стоек:

На рисунке самая левая стойка не в счет, там оборудование предназначено для другого. Кроме того, полезно добавить в стойку мониторинговое оборудование.

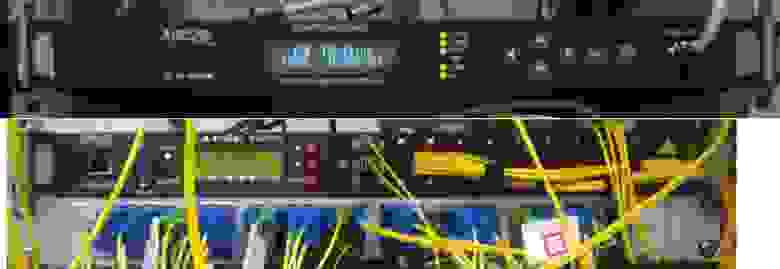

Прием местного вещания

Как и писал выше, необходимо организовать прием местных федеральных каналов (например, «Россия 1», «ОРТ»). В нашем случае они берутся в качестве аналогового сигнала и конвертируются затем в мультикаст. У нас используется Anevia Flamingo 660, это энкодеры аналога в мультикаст. По большому счету это системеный блок с несколькими установленными в него ТВ-тюнерами. Ниже изображение энкодеров сзади и спереди. Фото получились не очень хорошие по причине не самого лучшего освещения.

Слева также изображена планка для кроссировок выходов в антенн со входами в энкодеры. Своеобразная патчпанель.

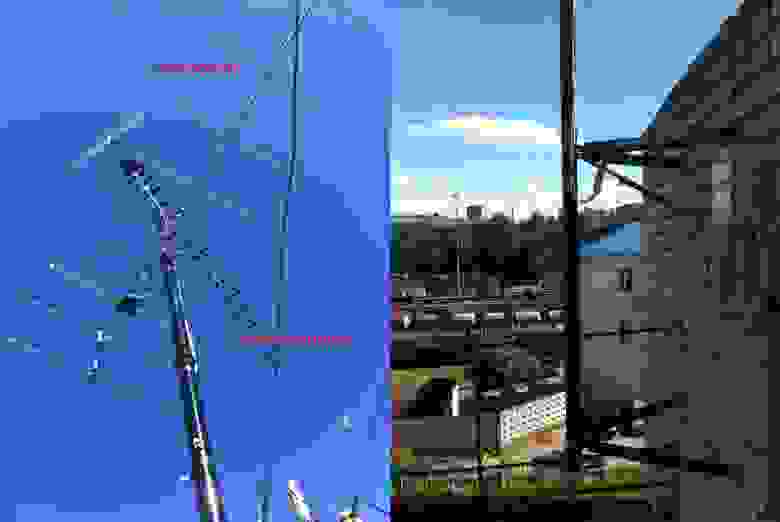

Антенный пост

Сигнал эфирных каналов должен откуда-то появиться на описаных выше энкодерах. Для этого неподалеку (на крыше) от аналогового энкодера ставится антенный пост. Так как эфирное вещание у нас в стране идет в метровом и дециметровом диапазонах, ставятся две антенны. Подключаются они к энкодерам. Снизу фотка с крыши (возможно кто-то узнает свой город?)

Сетевое оборудование

Итак, мы придумали откуда брать контент. Часть забираем местных каналов, часть с магистральной головы. На чем-то нужно принять Multicast-траффик, смаршрутизировать его, отфильтровать лишнее. Как я и писал раньше, это обычный коммутатор (лучше L3).

Сюда сводится весь принятый магистральный (от МГС) и местный (с антенного поста) мультикаст. В нашем случае это Catalyst 3750 с дополнительным блоком питания. Здесь смешиваются мультикастовые группы, часть отдается для мониторинга, часть местного контента можно передать в другие близлежащие города. Для Multicast маршрутизации поднят PIM SM. На коммутаторе у нас еще затерменировано управление всеми железками из комплекса РГС (а адресов много — у каждой платы есть свой адрес и на нее можно зайти).

Если ваш антенный пост удален от модуляторов, то на нем тоже потребуется какой-нибудь коммутатор.

Декодеры/модуляторы

Мы имеем нужный контент, настало время передать его в сеть кабельного телевидения. Для этого нужно его превратить в понятный для телевизоров или приставок вид. Для этого применяются так называемые системы доставки сигнала.

Вот это самая главная железка. Как раз она преобразует все в тот вид, который могут проглотить пользовательские телевизоры или приставки. Конкретно у нас стоят три шасси AppearTV DC 1000 с платами.

В приведенном выше случае две верхних кодируют в аналоговый сигнал, а нижняя в цифровой. Аналоговый сигнал выдается следующим образом — на каждой плате по 2 «соска», с каждого из которых можно отдать два канала. Итого 4 канала с платы. С цифрой принцип такой же, только в каждом «канале» (диапазоне частот) теперь находится куча каналов. С одной нижней шасси с 2-мя платами уходит столько же реальных каналов, сколько с двух верхних полностью упичканых шасси! Куча проводов с каждого порта идет на сумматор и уходит на оптический передатчик. К сожалению, конкретно с этой РГС у меня нет их фотографий, будут со станции из другого города.

Наши железки модульные — это шасси (корзина), в которые монтируются платы под различные нужды. Например, для цифрового вещания можно понаставить карты шифрования, чтобы продавать абонентам телевидение пакетами.

С декодеров уходит куча коаксиальных проводов в общий сумматор, с него выходит уже то, что будет дальше передаваться по сети. Здесь стоит модный сумматор, но в общем виде это может быть просто планкой с несколькими электрическими делителями/ответвителями.

Каналообразующее оборудование

Отлично, мы имеем весь необходимый нам сигнал! Теперь надо доставить его непостредственно абонентам. Вообще это уже элементы кабельной сети и здесь надо думать, что вам надо. Но в общем виде в составе РГС для этого используются оптический передатчик и усилитель.

В оптический передатчик заходит коаксиальный кабель а выходит оптоволокно. По нему на длине волны 1550 нм передается сигнал. Сигнал смешанный — информация есть как в аналоговом виде, так и в цифровом.

На изображении сверху находится оптический передатчик, снизу — оптический усилитель. Обратите внимание — полировка на патчкордах APC.

Ну а дальше все. Здесь уже начинаются элементы сети кабельного телевидения — делители, домовые оптические приемники, электрические усилители и абоненты с их неработающими телевизорами, зависшими приставками, наводками на провода…

Вспомогательное оборудование

Мы запустили головную станцию и наши абоненты могут (если техники на местах все сделали правильно) смотреть телвизор! Теперь начинается самое интересное — нашу станцию надо обслуживать. Для этого полезно ставить вспомогательное оборудование.

Конкретно у нас это обычный компьютер с ТВ-тюнером для удаленного просмотра доступности каналов с выхода РГС, VLC для просмотра Multicast-потока на входе в РГС. Пока ничего умнее мы не придумали, чем просто подключаться по RDP и смотреть, что же показывается через ТВ-тюнер. Конечно не очень удобно, но типовые проблемы (отсутствие изображения, отсутствие звука, неверная цветопередача PAL/SECAM и т.д.) решать можно.

Также к нему подключен измерительный прибор (планар) для оценки показателей мощность сигнала и соотношение сигнал/шум. Ну и заодно с него идет постоянное вещание картинки «канал временно не доступен», которое автоматически включается в случае отказа какого-либо канала.