Канеман нобелевская премия за что

Поиски философского камня: за что дали Нобеля по экономике

Нобелевская премия по экономике вручена за попытки предсказать цены активов на фондовом рынке – задачу, которая давно занимает финансовые умы: умение предвидеть, как будет меняться цена акций, облигаций и других бумаг, позволяет зарабатывать на фондовом рынке. Однако точного математического аппарата для такого рода предсказаний не существует, хотя ученые и профессиональные финансисты постоянно придумывают все новые и новые способы. Тот, кто откроет, от чего зависит стоимость активов, и научится ее предсказывать, создаст философский камень фондового рынка.

Юджин Фама, Роберт Шиллер и Ларс Хансен, как говорится в сопроводительной записке Нобелевского комитета, внесли значительный вклад в понимание того, как функционируют финансовые рынки. Все трое искали ответ на древний, как финансовый мир, вопрос – возможно ли вообще предсказать цены на финансовые инструменты.

Юджин Фама, считающийся основателем теории эффективного рынка, в 1970 году показал, что в краткосрочной перспективе невозможно предсказать цену акций, потому что на их цене быстро отражается новая публичная информация о будущих денежных потоках компании. В своей работе он также рассмотрел само понятие «доступной информации», описав три степени эффективности рынка: слабая, когда невозможно переиграть рынок, опираясь на исторические данные о цене актива; средняя, когда невозможно переиграть рынок, опираясь на всю публичную информацию; и сильная, когда невозможно переиграть рынок, опираясь на всю информацию, как публичную, так и непубличную. Поскольку третий вариант невозможен априори, к тому же с трудом поддается исследованию, в дальнейших работах Фама сосредоточился на тестировании первых двух тезисов, что в итоге привело его к ныне широко известному выводу о том, что прошлая доходность активов никак не гарантирует будущей. На самом деле, Фама обнаружил корреляцию между ценами активов на коротком промежутке времени, но она оказалась очень слабой.

Шиллер в своей работе 1981 года показал, что теория Фамы не в полной мере описывает поведение финансовых рынков, а цены на активы изменяются довольно сильно в коротком промежутке времени, однако, если речь идет о нескольких годах, поведение рынка в целом довольно предсказуемо. В соответствии с его исследованиями, цены на акции в будущем снизятся, если сегодня они высоки (если судить по мультипликаторам, например, P/E), и вырастут, если рынок недооценен. Этим показателем сегодня активно пользуются инвесторы и аналитики для поиска недооценных акций.

Ученый определил, что существует два вида инвесторов: «обычные», для кого инвестиции не являются основным источником дохода, и «умные» (или профессиональные) инвесторы. Шиллер показал, что именно «обычные» инвесторы слишком зависимы от новостей компаний, а это ведет к волатильности на рынке и неправильной оценке компаний. Кроме этого, ученый стал одним из создателей в 1987 году первого индекса цен жилой недвижимости — индекса S&P Case-Shiller, который до сих пор широко используется в экономике.

Хансен в 1982 году придумал модель, с помощью которой можно измерить соотношение между риском и ценой актива. Полученные им данные подтвердили результаты Шиллера – цены активов колеблются слишком сильно, чтобы их можно было объяснить стандартной теорией вероятности. Результаты Хансена породили целую волну новых теорий, в числе которых бихевиористика, утверждающая, что поведение цен на рынке зависит от психологии поведения инвесторов, которые далеко не всегда ведут себя рационально. Ярким примером теории, выросшей из открытия Хансена, является теория перспектив, за которую в 2002 году Нобелевскую премию получили Дэвид Канеман и Амос Тверски, показавшие, что инвесторы склонны видеть тенденции там, где их нет.

Когда стали известны имена лауреатов премии по экономике Джастин Волферс, профессор универститета Мичигана, написал в твиттере: «Никто не мог предвидеть, что эти люди получат премию вместе: Фама — отец теории эффективного рынка, Шиллер — отец теории неэффективного рынка». «Шиллер и Фама искали ответ на один и тот же вопрос, но получили разные результаты», — замечает проректор Высшей школы экономики Константин Сонин. «Фама сделал доброе дело, — добавляет бывший замминистра финансов Алексей Саватюгин, входящий в гильдию инвестиционных и финансовых аналитиков. — Он показал ненужность финансовых аналитиков в совершенном мире».

Канеман нобелевская премия за что

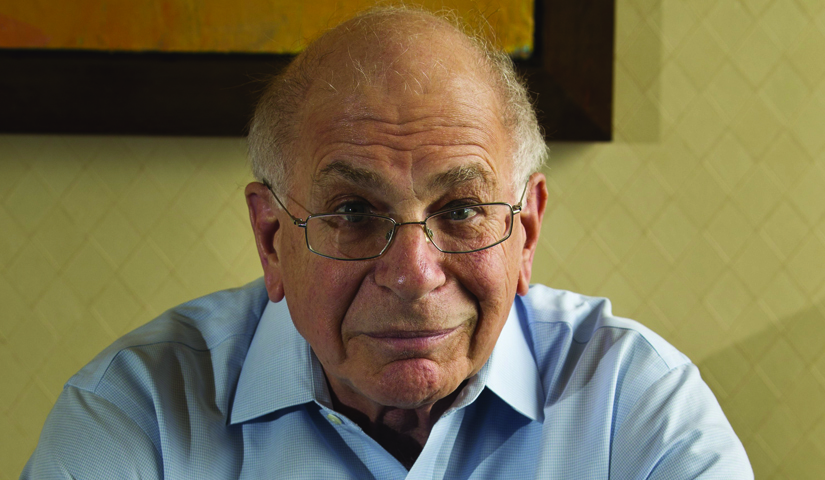

Хотя по образованию и профессии Д.Канеман является психологом, присуждение ему премии им. А.Нобеля по экономике в 2002 вызвало одобрение среди экономистов, признающих большое значение его трудов для экономической науки. Канеман стал первым израильтянином и вторым «не-экономистом» (после математика Джона Нэша), который получил Нобелевскую премию по экономике.

1979 появилась знаменитая статья Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска, написанная Канеманом в соавторстве с профессором психологии Амосом Тверски (Иерусалимский и Станфордский университеты). Авторы этой статьи, положившей начало так называемой поведенческой экономике (behavioral economics), представили результаты огромного количества опытов, в ходе которых людям предлагалось совершать выбор между различными альтернативами. Эти эксперименты доказали, что люди не могут рационально оценивать ни величины ожидаемых выгод или потерь, ни их вероятности.

По мнению Нобелевского комитета, продемонстрировав, насколько плохо люди умеют прогнозировать будущее, Д.Канеман «с достаточным основанием поставил под вопрос практическую ценность фундаментальных постулатов экономической теории».

Любопытно отметить, что американский экономист Вернон Смит, награжденный Нобелевской премией по экономике одновременно с Канеманом, является его постоянным оппонентом, доказывая, что экспериментальная проверка в основном подтверждает (а не опровергает) привычные для экономистов принципы рационального поведения. В решении Нобелевского комитета разделить поровну премию по экономике за 2002 между критиком и защитником модели рационального «человека экономического» заметна не только академическая объективность, но и своеобразная ирония над ситуацией в современной экономической науке, где противоположные подходы пользуются примерно одинаковой популярностью.

Первый Нобелевский лауреат по психологии

Впервые за всю историю Нобелевских премий, премия по экономике, которая считается самой престижной наградой экономического мира, присуждена за исследования в области психологии.

До этого случая весьма распространенным был следующий анекдот, касающийся Нобелевских лауреатов:

Про премию

В свои 90 лет Фридман по-прежнему регулярно выдает комментарии на множество экономических тем, от судьбы евро до дефляции и экономического кризиса в Японии. Впрочем, прислушиваются к его мнению все-таки не потому, что лауреат, а потому, что он гениальный провидец. Так, в 70-е годы Милтон предсказал возвращение рыночной экономики на мировую арену, в 80-е предвидел развал коммунизма, а не далее как три года назад, в 1999 году, когда Америка переживала интернетовский бум, предупредил, что долго этому буму не продлиться.

А ты азартен, Парамоша!

Работы Канемана (по образованию психолог) позволили привнести в экономическую науку опыт психологии и по-новому осветить процесс принятия решений на рынке, в частности, в условиях дефицита информации.

Основные работы Дэниела Канемана касаются способности людей оценивать ситуацию и принимать решения в условиях неопределенности. Например, Канеман доказал, что искушение человека к поиску еще большего риска после серии потерь со временем лишь возрастает и притупляет чувство действительности. Проще говоря, человеку свойственно стремиться к реваншу после проигрышей, не обращая внимания на неудачи, но при этом он все меньше и меньше вкладывает в выигрышные сделки.

Главный вывод экономиста состоит в том, что представление о homo economics, который действует рационально, безнадежно устарело. Человек, принимая решения, как правило, не скупится на неудачные варианты, но меньше вкладывает в выигрышные сделки. Да, именно так. Американо-израильский лауреат получил свои деньги как раз за то, что изучал роль человеческих пристрастий в денежных делах. Официальная формулировка звучит следующим образом: «За обогащение экономической науки результатами исследований человеческой психологии». Господин Канеман установил, что в ситуациях экономической неопределенности действия людей часто противоречат не только стандартной экономической теории, но даже теории вероятности. С этим трудно спорить. Действительно, каждый неоднократно был свидетелем совершенно идиотских действий других граждан, не поддающихся не только экономическому, но и вообще разумному объяснению. Правда, не следует преувеличивать роль идиотизма в принятии экономических решений. Например, такой видный теоретик и практик американской экономики, как глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен (Alan Greenspan), подчеркивал: «Люди далеко не дураки». Поэтому руководители рекламных отделов крупных корпораций не должны надеяться, что дрянной товар можно вечно выдавать за хороший. Ну что же, все это свидетельствует лишь о том, что вопрос соотношения идиотизма и рационализма в экономике требует дальнейшего исследования.

Кто вы, Daniel Kahneman?

Канеман родился в Тель-Авиве в 1934. С 1993 года работает професором в Принстонском Университете.

Вот несколько названий его работ, демонстрирующие широту и специфику его интересов:

Как наш мозг нас обманывает? Лекция нобелевского лауреата по экономике Даниэля Канемана в Москве

До исследований психологов Даниэля Канемана и его коллеги Амоса Тверски считалось, что на финансовых рынках и в экономической жизни люди принимают решения, руководствуясь понятием выгоды и рациональными рассуждениями. Но Канеман и Тверски доказали, что это не так. Они пришли к выводу, что даже там, где, казалось бы, человек руководствуется разумными доводами, на самом деле он принимает иррациональное решение.

За исследования природы принятия решений и когнитивных искажений Даниэль Канеман, будучи психологом, в 2002 году получил Нобелевскую премию по экономике. В 2011 году Канеман выпустил ставшую бестселлером книгу «Думай медленно, решай быстро», в которой рассказал о двух типах мышления. Первый тип, который он назвал Системой 1, — это быстрое, интуитивное мышление, например вождение машины после многих лет практики. Второй тип — Система 2 — это долгое, энергозатратное мышление.

По мысли Канемана, в сложной ситуации неопределенности человек попадает в ловушки, расставленные Системой 1, и принимает решения нерационально. В книге он описывает семь ловушек интуиции, с которыми сталкивается человек в процессе принятия решений. Одно из таких искажений состоит в том, что в хорошем настроении человек более склонен совершать логические ошибки. Другое — в том, что то, что кажется знакомым, кажется и более соответствующим истине.

В понедельник, 7 октября, 85-летний ученый выступил в Москве в рамках MTT Forum. Forbes пересказывает самые яркие моменты выступления Нобелевского лауреата.

Иллюзия фокуса

То, о чем вы думаете, становится для вас очень важным. Но на самом деле это не так важно, как вы думаете. Это важно только потому, что вы об этом думаете.

Этот эффект называется «иллюзией фокуса». Он работает как увеличительное стекло. Например, в США все думают, что в Калифорнии все намного счастливее, потому что там хороший климат. Но это же не так.

Ловушка уверенности

Я бы рекомендовал остерегаться чрезмерной самоуверенности. Это источник очень многих ошибок. По статистике, большинство чрезмерно уверенным в себе людей – неудачники.

Лишь некоторый процент из них становятся успешными.

Чрезмерная уверенность появляется из-за того, что вы замещаете то, что вы не знаете, тем, что знаете. Думаете, что произойдет что-то, и в итоге убеждаете себя в этом. Из-за чрезмерной уверенности вы даже не можете помыслить, что что-то пойдет не по плану.

Например, когда люди создают свои первые компании, их спрашивают, какова вероятность успеха их бизнеса. И большинство отвечает, что вероятность успеха — 80-90%. Но в малом бизнесе половина компаний закрывается в течение пары лет! Это пример ошибочного планирования. Вы верите в 80% и даже не думаете о статистике, которая говорит об обратном.

Циники и женщины

В компании, в команде важно иметь циника, такого продуктивного пессимиста. Критиков и пессимистов никто не любит, но их нужно защищать. Если вы лидер, вы должны их защищать. Потому что такие циники могут предотвратить катастрофу.

Женщины и мужчины думают по-разному, это правда. Мужчины гораздо чаще чрезмерно уверенны в себе, чем женщины. Известный факт, что женщины инвестируют лучше, чем мужчины. Потому что они более осторожны, и результаты у них обычно лучше.

Память и опыт

Смотрите, вы собираетесь в отпуск и вам говорят, что, когда вы вернетесь, все ваши фотографии из отпуска уничтожат, а с вами что-то сделают, что вы все забудете. Вопрос: вы поедете в таком случае в отпуск? Люди говорят, что нет, что лучше они займутся чем-то еще. Почему? Потому что вы включаете свое «помнящее я». Зачем мне отпуск, если я ничего не буду помнить?

Когда мы что-то планируем, мы планируем это ради памяти, а не ради процесса или опыта. Так что ваше «помнящее я» руководит вашими решениями. То, что вы запомнили, является самым важным. Так работают все наши действия, основанные на прошлом опыте.

Для памяти важна интенсивность опыта, все определяется пиковым и конечными моментами, а длительность не важна. Эту особенность используют в рекламе. Тридцатисекундная реклама не эффективнее, чем реклама на три секунды. Длина здесь не важна.

Компании, когда они создают продукты и услуги, тоже делают акцент на «помнящее я», ведь то, что клиент запомнил, определяет его дальнейшее поведение.

Искусственный интеллект

Если сравнить суждения человека и суждения автоматической модели, даже простой, очевидно, что математическая модель лучше, чем человеческая. Проблема в шуме — люди, к сожалению, очень «шумные». Человек, сто раз закручивая гайку, делает это каждый раз иначе.

Искусственный интеллект знает гораздо точнее наступление какой-то болезни, чем даже самый лучший врач. И так практически во всем.

Благодаря ИИ решение многих проблем будет качественнее в разы. Например, судья, который выносит приговор, кого помиловать, а кого — нет. Уже проводили эксперименты и выяснили, что судья-человек принимает решения хуже, чем ИИ.

Люди субъективны. Если судья голоден, приговор будет более суровым, а если он сыт и доволен, то приговор будет мягким. Антибиотики врачи прописывают чаще днем, чем утром. Потому что с утра врач еще свеж и полон сил, а днем уже устал и прописывает более жесткое лекарство.

У меня нет сомнений в том, что ИИ будет принимать гораздо более качественные решения, чем люди. Но, к счастью, это будет не на моем веку, не мне с этой проблемой разбираться.

О влиянии соцсетей

Одна из главных проблем с соцсетями – это политическая проблема. В соцсетях, чем экстремальнее новость, тем чаще она попадает тебе в рекомендации. Из-за этого мы начинаем уходить в крайности, будь то либеральные или консервативные ценности. Из-за этого происходит расслоение общества, ведь людей натаскивают на тех или иных рекомендациях в соцсетях. На фоне этих крайностей вы теряете то, что между ними находится, вы становитесь более черно-белым в плане своих предпочтений.

Смена мышления

Человеческая природа не меняется, меняется лишь то, как мы тратим свое время. Меняется скорость, с которой люди переключают свое внимание. Говорят, что у нас внимание, как у золотой рыбки: у нас — 5 секунд, у золотой рыбки — 6 секунд. Куда все идет, я не знаю.

Даниэль Канеман: «Человеческий разум склонен к упрощениям»

Даниэль Канеман — израильско-американский психолог, заслуженный профессор Принстонского университета, один из самых влиятельных современных мыслителей, получивший в 2002 году Нобелевскую премию по экономике за применение психологических методов в экономической науке. Его работы переведены на множество языков, а книга «Думай медленно, решай быстро» вошла в список мировых бестселлеров. Даниэль Канеман — один из постоянных авторов Harvard Business Review. В интервью «HBR Россия» профессор рассказал о том, каким ошибкам подвержены человеческие суждения, почему оценки, данные роботами, получаются более точными и в чем опасность искусственного разума.

HBR Россия: В нашем журнале на протяжении 15 лет появляются статьи, вдохновленные вашими идеями. Насколько сильно ваша концепция повлияла на экономическую и управленческую науку и на практики компаний?

Канеман: В экономике они проявились двояко. Во-первых, возникло направление, названное «поведенческой экономикой». И во-вторых, модель «рационального агента», из которой прежде исходили практически все экономисты, уже не полностью доминирует. Но я не думаю, что изыскания специалистов-психологов и экономистов-бихевиористов реально повлияли на то, как в компаниях принимаются стратегические решения. Может, по мелочи нашими наработками кто-то и пользуется, но я очень сомневаюсь, что их учитывают в масштабных решениях. Я вообще небольшой оптимист в вопросе воздействия идей на то, как люди работают.

Позвольте нам быть бóльшими оптимистами, ведь мы публикуем статьи теоретиков менеджмента. Например, в одной из недавних речь шла о том, что кризис лучше переживают компании, где решения принимаются децентрализованно. Это ведь в русле ваших работ?

Боюсь вас разочаровать, но степень централизации компаний выходит за пределы моей области знаний. Я психолог и потому с уверенностью могу говорить только о том, что основано на данных моей науки, конкретно — как принимаются решения, а не где и кем. Моя сфера — когнитивные искажения, осведомленность о «ловушках» мышления и преимущества обдуманных решений. Структура организации и полномочия руководителей — это не мое. Мне кажется, что вы хотите заставить меня говорить о вещах, в которых я попросту не специалист.

Упаси меня бог! Я хотела сказать, что для компании важно, чтобы решения принимали наиболее сведущие люди. Это связано с вашей теорией?

Не очень. Давайте я объясню. В своих исследованиях мы продемонстрировали существование когнитивных искажений. Зная их, человек должен понять, что некоторые решения необходимо методично обдумывать. Основной посыл книги «Думай медленно, решай быстро» таков: остерегайтесь импульсивных решений и не полагайтесь на интуицию. Это важно для бизнеса, потому что многие лидеры верят в свое особое чутье и способность сходу разглядеть ситуацию. Важно, чтобы они начали в этом сомневаться. Но я не уверен, что этот посыл был воспринят руководителями компаний.

Они по-прежнему не используют информацию или используют ее слишком мало? Но ведь они знают о «ловушках»?

Наверное, они учитывают гораздо больше разного рода информации, чем прежде, хотя бы потому, что ее в мире и в бизнесе стало гораздо больше. Но одно дело — объем информации, а другое — когнитивные искажения, которые по-прежнему мешают лидерам ее интерпретировать, давать верные оценки, строить реалистичные планы. Об искажениях многие знают, охотно говорят, но в реальных процессах этим знанием редко кто пользуется. Знать о ловушке и не попадать в нее — разные вещи.

Многие познакомились с нашей теорией, прочитав книгу «Думай медленно, решай быстро». И некоторые названные нами когнитивные ловушки даже стали поведенческими ярлыками и проникли в бытовой язык. Например, когда кто-то боится рискнуть, даже если потенциальный проигрыш сравнительно невелик, часто вспоминают о когнитивном искажении, которое мы назвали loss aversion.

Да, по-русски это называется «избежание потерь», и в нашем лексиконе этот термин тоже прижился. А еще какие термины стали расхожими?

В западном мире широко усвоена концепция якорения — это феномен зацикливания на том, что уже попало в ваш фокус внимания. Мозг ленится искать другие аспекты, повороты и даже слова. Многие знают и о так называемой ловушке доступности: мы оцениваем вероятность некоего события по тому, насколько легко в памяти всплывает нечто аналогичное. Это искажение заставляет нас, например, придавать непропорционально большой вес свежим новостям, которые мы попросту еще не успели забыть. Наиболее доступная информация затмевает все остальное.

Но есть и когнитивные ловушки, в которые люди попадают постоянно, но о них почему-то мало кто осведомлен за пределами круга специалистов. Приведу пример. Допустим, кто-то описывает знакомого: «Парень довольно робкий, некоммуникабельный, но всегда готов помочь, скромный, любит порядок и вечно зацикливается на мелочах», а потом спрашивает: «Угадай, кто он по профессии: фермер или библиотекарь?». И большинство людей отвечает: «библиотекарь» — хотя ни для кого не секрет, что мужчин-библиотекарей в США намного меньше, чем фермеров. Люди попадают в ловушку, пренебрегая базовой и хорошо известной им статистикой. Мы, психологи и бихевиористы, всячески продвигали понимание этого искажения, объясняя и показывая, насколько оно вездесуще. Хотелось бы, чтобы люди усвоили этот концепт повсеместно, потому что именно ловушки такого рода мешают нам правильно оценивать вероятности.

Замечали ли вы когнитивные искажения у самого себя?

Да, и некоторые мы открыли как раз на собственном примере. Вот поучительный случай, который мне неловко вспоминать, хотя благодаря ему я случайно наткнулся на важную ловушку прогнозирования. Позднее мы с Амосом Тверски назвали ее взгляд извне/взгляд изнутри. История описана в моей книге — и вот вкратце, как это происходило.

Группе когнитивных психологов, в которую входил и я, Министерство образования Израиля поручило создать школьный учебник, воспитывающий навыки правильного мышления. Мы проработали примерно год, а потом заказчик спросил, сколько еще времени нам на это потребуется. Каждый из нас, исходя из собственных обстоятельств, оценил, сколько глав и в какие сроки он сможет представить (мы уже написали каждый по главе и знали, сколько времени на это уходит). Исходя из этой информации, каждый произвел общий расчет, мы вывели среднее, добавили еще несколько месяцев на непредвиденные обстоятельства и назвали срок — два с небольшим года.

Потом мне пришло в голову спросить эксперта по учебным планам из Минобра, как долго обычно пишутся учебники, и в ответ прозвучало: 7—10 лет, и примерно в 40% случаев работа осталась незавершенной. Мы спросили, насколько опытными были команды, которые завершили проекты, и эксперт ответил: «Гораздо опытнее, чем вы».

Только тогда мы поняли, что экстраполировать опыт написания первых глав было неправильно. Мы не приняли во внимание, что эти главы были самыми простыми, и наш энтузиазм находился на пике. Мы забыли про «неизвестные неизвестные» обстоятельства, которые могут не просто замедлить процесс, но и стать причиной долгих перерывов: такие как развод, разлад в команде, бюрократические неувязки. Неизвестных очень много, и сколь бы невероятным ни казалось каждое в отдельности, вероятность того, что случится хотя бы одно и все поломается, очень высока. В итоге создание учебника заняло 8 лет, и его дописывали уже без меня, потому что я к тому времени переехал в США. К моменту завершения работы Министерство образования потеряло интерес к этой затее, и учебник так никогда и не использовали в школах.

На любой проект надо смотреть извне, то есть не на основе собственного опыта, а статистически. Пожалуй, это одна из самых важных идей, описанных в книге «Думай медленно, решай быстро», но я никогда не слышал, чтобы кто-либо из руководителей упоминал ее в своих рассуждениях.

Лидеры, добившиеся особых успехов, обязаны этим собственному умению приходить к правильным решениям? Или у них были гениальные советчики и особые процедуры для предотвращения серьезных ошибок?

Вы забыли важнейший из факторов успеха — везение. Оно играет огромную роль и в том, чтобы занять лидерское место, и в том, насколько впоследствии люди будут тебе доверять и подчиняться твоей воле. Во множестве областей есть серьезная асимметрия между успехом и неудачей. Провалиться легко: у каждого из нас тысяча возможностей в чем-то ошибиться. Более того, неудачи в целом понятнее и заметнее для окружающих. Причины и траекторию провалов довольно просто анализировать, тогда как исследовать успех гораздо сложнее, потому что он состоит из двух компонентов: удачи и избежания катастрофических ошибок. Поэтому, в частности, очень сложно как-то охарактеризовать успешных лидеров, а попытки описать их общие черты не выглядят особо убедительными.

Вы упомянули доверие как фактор успеха лидера. Доверяют ли люди «интуитивным» руководителям больше, чем рассуждающим?

Мне кажется, людям ближе импульсивный лидер. Обычно он излучает уверенность и не сомневается, что ведет людей в верном направлении. Ему больше доверяют и охотнее подчиняются. А обдумывающий лидер своими рассуждениями как бы посылает сигнал о собственных сомнениях, что мешает в него поверить. И это при том, что импульсивные лидеры делают больше ошибок, чем обдумывающие. Умение взвешивать и рассуждать повышает качество решений, но снижает уровень «опоры в массах». Пример, который, надеюсь, будет понятен российской аудитории: президенты США Джордж Буш — младший и Барак Обама. Второй явно был более обдумывающим, и это стоило ему определенной доли популярности, так как со стороны казалось, что и значит, не вполне уверен в себе. Джордж Буш объективно не был хорошим президентом, он не очень-то справлялся с этой работой, но его лидерский стиль давал ему определенное преимущество.

Людям нравятся объяснения попроще?

Да, и этим часто пользуются манипуляторы. В нашем сложном мире человеческий разум склонен к упрощениям. И если вы преподносите простую, понятную и складную историю о том, что происходит, произошло или произойдет в будущем, вам поверят скорее, поскольку именно это пользуется спросом. Умение рассказывать истории — большое преимущество для лидера.

В своей книге вы проводите различие между Системой 1 (быстрым, интуитивным решением) и Системой 2 (методичным обдумыванием). Можно ли определить, в какой мере разные люди задействуют каждую из систем, и развить способность к обдумыванию? Или же она всецело определяется генами

Очевидно, что эта способность различна у разных людей. Одни склонны пользоваться рациональными инструментами, другие верят в свою интуицию и чутье. В некоторой степени человека можно научить приемам обдумывания, и образование играет в этом определенную роль. Но в целом на индивидуальном уровне мы вряд ли достигнем многого: человеку трудно изменить самого себя. Гораздо с большей надеждой я смотрю на процессы принятия решений в организациях. Здесь точно есть потенциал, потому что компании свойственно устанавливать процедуры и следовать им — в этом их большое преимущество перед людьми. Остается только правильно спроектировать процедуры, которые способствуют большей рациональности и тем самым улучшают качество решений.

Не могли бы вы привести пример?

Мне страшно нравится процедура pre mortem (латинское «до факта смерти» — прим. HBR), которую предложил мой друг Гэри Кляйн. Она довольна проста. Допустим, группа руководителей встретилась на пороге принятия некоего важного решения: оно уже подготовлено, всем известно, каким оно будет. На этой стадии обычно говорят о положительных последствиях, к которым оно приведет, а потом записывают в протоколе «Принято». Так вот, pre mortem — это особое совещание, на котором людям задают всего один вопрос: «Давайте представим себе, что прошло два года — мы приняли это решение, и у нас все пошло не так. Постарайтесь представить, почему так случилось, и напишите, когда и что вызвало провал». Каждый участник записывает свою версию гипотетической катастрофы.

Мне кажется, это великолепная идея, и я вправе использовать такой эпитет, потому что она не моя. Объясню, в чем ее гениальность. Когда группа собирается, чтобы принять решение по какому-то вопросу, ее членам бывает трудно выразить сомнение, указать на проблему, оказаться пессимистом на фоне общего энтузиазма. Процедура pre mortem легитимизирует сомнения, которые были подавлены.

Думаю, Гэри Кляйн согласится со мной в том, что сессия pre mortem сама по себе не заставит людей отказаться от того решения, к которому организация склоняется. Зато она поможет разглядеть разные преграды, с которыми, возможно, придется столкнуться. Представив себе их заранее, организация может продумать план, как с ними справиться, избежать или обойти их. Речь идет не о другом решении, а об улучшении того, которое обсуждают. И в таком качестве pre mortem чрезвычайно полезна.

Вы исследовали и другую причину ошибок. Статью о статистическом «шуме» журнал HBR опубликовал в 2016 году.

Да-да. И сейчас мы с соавторами пишем книгу на эту тему.Проще всего объяснить понятие шума на том примере, который я использовал в статье для HBR. В страховой компании работают андеррайтеры, рассчитывающие размеры страховой премии. Один и тот же риск представляют пятидесяти андеррайтерам и измеряют разброс их оценок. Мы поступали так: случайно выбирали двух андеррайтеров, смотрели их оценки, брали их разность и делили ее на среднее арифметическое. Отношение этих двух величин показывает уровень шума в оценках данной пары. Затем те же действия провели с оценками каждой пары андеррайтеров и вычислили средний размер отклонения. В ходе эксперимента руководители этой страховой компании предположили, что оно составит примерно 10%. На деле же оказалось, что разброс оценок в пять раз больше. Эту вариабельность в статистике называют шумом. В идеале все андеррайтеры компании должны давать одинаковую величину премии, но на практике все оказалось не так. И подобный шум мы видим повсюду: в решениях судей, в постановке диагнозов, в оценке персонала и в отметках, которые выставляют студентам.

Главные выводы этого исследования таковы: во-первых, оценки, данные людьми, несут в себе огромную долю шума, а во-вторых, истинный его размер неведом тем, кто отвечает за качество решений. Масштаб шума всегда недооценивают.

В этой статье вы пишете о преимуществах алгоритмов перед человеком…

Алгоритмы хороши тем, что они свободны от шума. Если вы поставите одну и ту же задачу перед алгоритмом повторно, он выдаст тот же ответ, а если ее дать разным людям или даже одному человеку по прошествии некоторого времени, ответ, скорее всего, будет совсем иным. И даже если модель, положенная в основу алгоритма, не вполне точная, все равно в среднем его ответы будут правильнее человеческих. Сейчас алгоритмам поручают все больше задач, и одна из причин — отсутствие ошибок, свойственных людям.

Алгоритмам или искусственному интеллекту?

Искусственный интеллект — это тоже алгоритм. Разница в том, что прежние алгоритмы собирали в единую программу свод правил, которыми в своих оценках или действиях руководствуются специалисты. А системы искусственного интеллекта отчасти сами изобретают эти правила, основываясь на своем опыте работы с огромными массивами данных. Как и традиционные алгоритмы, системы ИИ свободны от шума.

Множество книг и фильмов-антиутопий рисуют нам будущее, в котором алгоритмы приобретают большую власть над людьми. И это будущее нас страшит.

Оно страшит не только читателей романов и зрителей сериалов, но и экспертов. Я только что прочел книгу Стюарта Рассела — одного из первопроходцев и теоретиков искусственного разума. И он весьма обеспокоен тем, что в ближайшие десятилетия робот станет умнее человека. Как человечество приспособится к этой ситуации и как люди будут контролировать искусственный разум? Очень серьезные мыслители весьма озадачены этой перспективой. Но роботизированное будущее не обязательно будет враждебным человеку. Потому что существуют решения, которые помогут гуманизировать роботов — правда, они весьма сложны, и заниматься ими надо уже сейчас.

7 октября 2019 года Даниэль Канеман выступит в Москве на MTT Forum