Канторович нобелевская премия за что

Леонид Канторович

19 (6) января 1912 года родился Леонид Канторович, математик и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1975 года.

Личное дело

Леонид Витальевич Канторович (1912–1986) родился в Санкт-Петербурге в семье врачей. В 1926 году он поступил на математический факультет Ленинградского университета. Первые научные работы опубликовал в 1927 году. После окончания ЛГУ в 1930 году Леонид Витальевич учился в аспирантуре и одновременно преподавал в Ленинградском институте инженеров промышленного строительства. В 1934 году стал профессором ЛГУ, а на следующий год — доктором физико-математических наук. В 1939 году приказом комитета по делам высшей школы при Совнаркоме Ленинградский институт инженеров промышленного строительства был передан наркомату военно-морского флота и реорганизован в Высшее военно-морское инженерно-строительное училище (ныне, после ряда реорганизаций, Военный инженерно-технический университет).

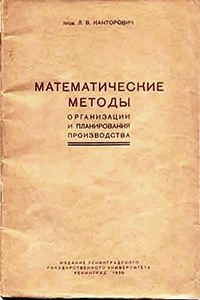

В 1939 году опубликовал работу «Математические методы организации и планирования производства», выход этой работы означал появление линейного программирования — направления математики, оказавшего большое влияние на развитие экономической науки. В годы войны Леонид Канторович был призван в армию и преподавал в Военно-инженерном техническом училище. За эти годы написал курс «Теория вероятностей», предназначенный для военных учебных заведений и отражающий специфические военные приложения этой науки.

В 1942 году Леонидом Канторовичем был написан первый вариант его знаменитой монографии «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». Однако эта работа настолько опережала время и настолько не соответствовала теории трудовой стоимости в марксистской политической экономии, что ее долго не удавалось опубликовать. Вышла в свет книга лишь в 1959 году, через год была переиздана и в короткий срок переведена на английский, французский, японский, румынский и словацкий языки. В 1965 году за исследования в области экономико-математических методов Леонид Канторович получил Ленинскую премию.

После создания Сибирского отделения АН СССР Леонид Канторович был приглашен туда на работу и в 1960 году переехал в Новосибирск. Там он создал и возглавил математико-экономическое отделение Института математики СО АН СССР и кафедру вычислительной математики Новосибирского университета. В 1964 году Канторович стал действительным членом АН СССР по отделению математики. В 1971 году был переведен на работу в Москву, где руководил сначала Проблемной лабораторией Института управления народным хозяйством, а с 1976 года — отделом системного моделирования научно-технического прогресса Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований.

В 1975 году Леонид Канторович и американский экономист Тьяллинг Купманс стали лауреатами Нобелевской премией по экономике «за вклад в теорию оптимального использования ресурсов». Умер Леонид Канторович в Москве 7 апреля 1986 года.

Чем знаменит

Выдающийся математик, автор трудов по функциональному анализу, вычислительной математике, теории приближенных методов. Наиболее известен как создатель линейного программирования и теории оптимальности в экономике.

О чем надо знать

Интерес Леонида Канторовича к математическим методам в экономике возник из конкретной задачи. Ее поставил перед ученым трест, занимавшийся изготовлением фанеры: «Для производства фанеры используются в определенном ассортиментном соотношении восемь сортов шпона. Каждый из пяти станков для изготовления шпона имеет по каждому сорту свою производительность. Как распределить задания между станками, чтобы получать шпон в нужном ассортименте с наибольшей производительностью?» Ученый не только предложил метод решения задачи, но и осознал, что она имеет отношение к широкому спектру проблем. В результате Канторович создал новый тип анализа, позже названный линейным программированием.

Прямая речь

« Много лет назад произошла, пожалуй, наиболее типичная — по непониманию — ситуация, которую сегодня часто вспоминают как анекдот. Но это — не анекдот. На вагоностроительном заводе имени Егорова в Ленинграде с помощью линейного программирования сделали раскрой металла. Это была пионерная работа и в мире, и у нас в стране. Делалось все в эпоху арифмометров, а не ЭВМ, вообще, вероятно, это было первое в мировой практике реальное применение методов линейного программирования. После того как были применены оптимальные методы и несколько сократился расход металла, оказалось, что резко уменьшилась возможность сдачи металлолома. В итоге был сорван план сдачи отходов металла, а раз один из показателей плана не выполнен, то предприятие не может быть премировано в полном размере. Тогда райком помог преодолеть эту трудность, и в виде исключения премия заводу была сохранена, несмотря на срыв одного из показателей.

5 фактов о Леониде Канторовиче

Материалы о Леониде Канторовиче

Канторович нобелевская премия за что

Русский экономист Леонид Витальевич Канторович родился в 1912 г. в Санкт-Петербурге, Россия. Русская революция началась, когда ему было пять лет, во время гражданской войны его семья бежала на год в Белоруссию. В 1922 г. умер его отец, Виталий Канторович, оставив сына на воспитание матери, урожденной Паулины Сакс.

К. проявлял интерес к естественным наукам задолго до того, как он в 1926 г. в возрасте четырнадцати лет поступил в Ленинградский университет. Здесь он изучает не только естественные дисциплины, но и политэкономию, современную историю, математику. Его склонность к математике становится определяющей в работе по теории рядов, которую он представил на первом Всесоюзном математическом конгрессе в 1930 г. Закончив в том же году учебу, он остается в Ленинградском университете на преподавательской работе и продолжает свои исследования на кафедре математики. К 1934 г. он становится профессором, а годом позже, когда была восстановлена система академических степеней, получает докторскую степень.

В 30-е гг., в период интенсивного экономического и индустриального развития Советского Союза, К. был в авангарде математических исследований и стремился применить свои теоретические, разработки в практике растущей советской экономики. Такая возможность представилась в 1938 г., когда он был назначен консультантом в лабораторию фанерной фабрики. Перед ним была поставлена задача разработать такой метод распределения ресурсов, который мог бы максимизировать производительность оборудования, и К., сформулировав проблему с помощью математических терминов, произвел максимизацию линейной функции, подверженной большому количеству ограничителей. Не имея чистого экономического образования, он тем не менее знал, что максимизация при многочисленных ограничениях – это одна из основных экономических проблем и что метод, облегчающий планирование на фанерных фабриках, может быть использован во многих других производствах, будь то определение оптимального использования посевных площадей или наиболее эффективное распределение потоков транспорта.

Метод К., разработанный для решения проблем, связанных с производством фанеры, и известный сегодня как метод линейного программирования, нашел широкое экономическое применение во всем мире. В работе «Математические методы организации и планирования производства», опубликованной в 1939 г., К. показал, что все экономические проблемы распределения могут рассматриваться как проблемы максимизации при многочисленных ограничителях, следовательно, могут быть решены с помощью линейного программирования.

В случае с производством фанеры он представил переменную, подлежащую максимизации, в виде суммы стоимостей продукции, выпускаемой всеми машинами. Ограничители были представлены уравнениями, которые устанавливали соотношение между количеством каждого из расходуемых факторов производства (например, древесины, электроэнергии, рабочего времени) и количеством продукции, выпускаемой каждой из машин, где величина любой из затрат не должна превышать имеющуюся в распоряжении сумму.

Затем К. ввел новые переменные (разрешающие мультипликаторы) как коэффициенты к каждому из факторов производства в ограничительных уравнениях и показал, что значения как переменной затрачиваемых факторов, так и переменной выпускаемой продукции могут быть легко определены, если известны значения мультипликаторов. Затем он представил экономическую интерпретацию этих мультипликаторов, показав, что они, в сущности, представляют собой предельные стоимости (или «скрытые цены») ограничивающих факторов; следовательно, они аналогичны повышенной цене каждого из факторов производства в режиме полностью конкурентного рынка.

И хотя с тех пор разрабатывались более совершенные компьютерные методики для определения значений мультипликаторов (К. использовал метод последовательного приближения), его первоначальное понимание экономического и математического смысла мультипликаторов заложило основу для всех последующих работ в этой области в Советском Союзе. Впоследствии сходная методология была независимо разработана на Западе Тьяллингом Ч. Купмансом и другими экономистами.

Даже в тяжелые годы второй мировой войны, когда К. занимал должность профессора в Военно-морской инженерной академии в блокадном Ленинграде, он сумел создать значительное исследование «О перемещении масс» (1942). В этой работе он использовал линейное программирование для планирования оптимального размещения потребительских и производственных факторов.

Продолжая работать в Ленинградском университете, К. одновременно возглавил отдел приближенных методов в Институте математики АН СССР в Ленинграде. В последующие несколько лет он способствовал развитию новых математических методов планирования для советской экономики. В 1951 г. он (совместно с математиком, специалистом в области геометрии В.А. Залгаллером) опубликовал книгу, описывающую их работу по использованию линейного программирования для повышения эффективности транспортного строительства в Ленинграде. Через восемь лет он опубликовал самую, видимо, известную свою работу «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». В ней он сделал далеко идущие выводы по идеальной организации социалистической экономики для достижения высокой эффективности в использовании ресурсов. В особенности он рекомендовал шире использовать скрытые цены при распределении ресурсов по Союзу и даже применять процентную ставку для выражения скрытой цены времени при планировании капиталовложений.

Хотя некоторые советские ученые с опаской относились к этим новым методам планирования, постепенно методы К. были приняты советской экономикой. В 1949 г. он был удостоен Сталинской премии за работу в области математики, в 1958 г. избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Шестью годами позже он стал академиком. В 1960 г., переехав в Новосибирск, где был расположен самый передовой в СССР компьютерный центр, он стал руководителем отдела экономико-математических методов в Сибирском отделении АН СССР. Вместе со своими коллегами, экономистами-математиками В.В. Новожиловым и В.С. Немчиновым, К. стал лауреатом Ленинской премии в 1965 г., а в 1967 г. был награжден орденом Ленина. В 1971 г. он становится руководителем лаборатории в Институте управления народным хозяйством в Москве.

Премия памяти Нобеля 1975 г. по экономике была присуждена совместно К. и Тьяллингу Ч. Купмансу «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». В своей речи на церемонии презентации представитель Шведской королевской академии наук Рагнар Бентцель отмечал очевидность того, о чем свидетельствовали работы двух лауреатов, – «основные экономические проблемы могут изучаться в чисто научном плане, независимо от политической организации общества, в котором они исследуются». Работы Купманса и К. по линейному программированию тесно соприкасались, а американский ученый подготовил в 1939 г. первую публикацию книги советского ученого на английском языке. В своей Нобелевской лекции «Математика в экономике: достижения, трудности, перспективы» К. говорил о «проблемах и опыте плановой экономики, особенно советской экономики».

В следующем году К. стал директором Института системных исследований АН СССР. Проводя собственные исследования, он в то же время поддерживал и обучил целое поколение советских экономистов.

В 1938 г. К. женился на Наталье Ильиной, враче по профессии. Их дети – сын и дочь – стали экономистами. К. скончался 7 апреля 1986 г. в возрасте 74 лет.

Кроме Нобелевской премии и наград, полученных в СССР, К. были присуждены почетные степени университетами Глазго, Гренобля, Ниццы, Хельсинки и Парижа; он был членом Американской академии наук и искусств.

Экономист из дурдома Как Леонид Канторович стал нобелевским лауреатом

Теперь его считают создателем так называемой математической экономики. А при жизни в научных кругах он был больше известен как человек, поставивший «математику на службу социалистическому строительству». Именно так было записано в программных документах реорганизованного им в начале 30-х годов прошлого века Ленинградского физико-математического общества. Гримаса судьбы заключалась в том, что созданные им методы планирования производства оказались более применимы в странах, социалистическим строительством никогда не занимавшихся. А в 1975 году он за свои труды получил Нобелевскую премию. Речь идет о советском ученом Леониде Канторовиче.

Догнать и перегнать

Ленинская статья «Как организовать соцсоревнование» была опубликована только через пять лет после смерти «вождя». Но именно она и дала толчок так называемой индустриализации, означавшей переход советской экономики к мобилизационной модели. «Даешь советский дирижабль», «Автодоровцы всегда будут готовы», «Механизируем Донбасс» — плакаты с такими лозунгами красовались во всех без исключения советских городах и поселках. Их апофеозом был «Будущая война будет механизирована до последних пределов». Таковы декорации той эпохи.

Внутреннее содержание было более сложным. Пятилетний план, принятый в 1929 году, предусматривал темпы развития экономики на уровне 20 процентов. Промышленное производство должно было расти темпами 20-25 процентов в год. Внешне казалось, что развитие страны ускорилось. На деле же политическое прожектерство сталинского руководства нарушало нормальное развитие экономики, навязывало авантюристические решения. С пересмотром плановых заданий закладывалось строительство новых производственных объектов сверх предусмотренного. Это вело к распылению финансов, материальных средств, техники, рабочей силы. Стройки превращались в долгострои, не сдавались в срок и не давали отдачи.

Сверхтребования привели к ломке всей системы управления, планирования и снабжения. Трудовой порыв рабочего класса не мог предотвратить падение темпов роста. Если в первые годы пятилетки промышленность росла на 23 процента, то в 1933-м — всего на 5,5 процентов. Подобный сценарий, несмотря на его ущербность, повторялся и в последующие пятилетки.

Обложка книги «Математические методы организации и планирования производства»

Леонид Канторович был младшим ребенком в еврейской семье врача-венеролога Хаима (Виталия) Моисеевича Канторовича и зубного врача Песи Гиршевны (Паулины Григорьевны) Закс. Его старшему брату Николаю, доктору медицинских наук, врачу-психиатру, впоследствии пришлось сыграть значительную роль в судьбе Леонида. У них также была сестра Лидия. В 14 лет будущий нобелевский лауреат стал студентом Ленинградского университета, где в 1930 году окончил математический факультет, а потом и аспирантуру. С 1930 года по 1939-й он был преподавателем, а затем профессором Ленинградского института инженеров промышленного строительства. В 22 года Канторович стал профессором ЛГУ, а в 1935-м без защиты диссертации получил ученую степень доктора физико-математических наук.

Впрочем, о нем знали не только математики. Страстный общественник входил в группу так называемых математиков-материалистов, которую возглавлял академик Иван Виноградов. Борьбу с собственными коллегами они вели жесткую. Как и было принято в то суровое время. И споры между математиками были не научными, а, скорее, политическими. Оппонентов, последователей Якова Бернулли, Леонарда Эйлера, преподававших на кафедре математики нынешнего Санкт-Петербургского государственного университета, называли не иначе как «реакционерами». Требовали изгнать их из математического общества, запретить преподавание студентам.

«Плановость и коллективность в работе, применение социалистических форм труда (ударничество, соцсоревнование и т.д.) — вот в чем залог успеха математической работы», — говорится в сборнике документов, изданном «математиками-материалистами» в 1931 году. Он так и называется: «На Ленинградском математическом фронте».

И вот еще один пассаж из него, характеризующий ту эпоху: «Под революционной фразой о нуждах техники и производства, обходя вопросы философского характера, реакционеры пытаются занять упрощенческий уклон, который, снижая теоретический уровень борьбы, старается свести математику к отдельным, разрозненным прикладным задачам, растворить ее в смежных областях естествознания и техники. С помощью этих приемов хотят упрощенцы уйти от задач классовой борьбы на идеологическом фронте математики». И Леонид Канторович как раз был среди тех, кто боролся с этим «меньшевистским упрощенческим уклоном». Многие из его оппонентов впоследствии были репрессированы.

Культурно жить — производительно работать

Это тоже один из лозунгов эпохи индустриализации. Ведь тогда происходившее в Советском Союзе официально в печати называлось «культурной революцией». Так что те, кто считает, что этот эвфемизм принадлежит Мао Цзедуну, глубоко ошибаются. Леонид Витальевич очень хотел применить свои теоретические разработки в области математики в практике советской экономики. В 1938 году его назначили консультантом в лабораторию фанерной фабрики. Перед молодым ученым поставили задачу разработать метод распределения ресурсов, чтобы максимально эффективно использовать оборудование предприятия.

Леонид Канторович, 1949 год

Фото: «Огонек» / «Коммерсантъ»

Тогда же он понял, что эта задача не случайная, изолированная, а типичная для большинства предприятий. Модель сводилась к системе линейных уравнений и неравенств со многими переменными. Математик модифицировал метод разрешающих множителей Лагранжа для ее решения. И при этом пришел к мысли, что к подобным задачам сводится колоссальное количество проблем экономики. Так и оказалось. Найденный им новый метод ее эффективного решения сразу нашел применение в разных отраслях.

Полученные результаты Канторович описал в 1939 году в работе «Математические методы организации и планирования производства». В ней он рассмотрел задачи экономики, поддающиеся открытому им математическому методу. И, таким образом, заложил основы линейного программирования затрат. А это в свою очередь позволило планировать производство на длительные периоды.

Ученый полагал, что каждый производственный процесс можно применить с любой интенсивностью. И при этом выход продукции и затраты вырастают пропорционально. А сами результаты разных производственных процессов суммируются. При этом Леонид Канторович предлагал максимально улучшить план, выполнение которого при известных условиях достигалось бы с наименьшими затратами.

Интересно, что одновременно с ним, но ничего не зная о его работе, такое же исследование проводил американский экономист голландского происхождения Тьяллинг Купманс. И пришел точно к таким же результатам.

И, как это часто бывает в России, идею Леонида Канторовича оценили в его собственной стране только после того, как ее начали активно применять за рубежом. В начале 40-х годов ученый стал заведующим кафедрой математики Военного инженерно-технического университета. А с началом войны Канторовичу присвоили звание майора, в эвакуации ВИТУ ВМФ в Ярославле он занялся прикладными военными исследованиями и написал учебник по теории вероятностей для военных инженеров.

Главный труд всей своей жизни, книгу «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов», будущий нобелевский лауреат закончил писать в 1942 году в Ярославле, где находился в эвакуации. С 1942-го он начал выходить со своими предложениями в Госплан. А в 1943 году его доклад обсудили на совещании у председателя Госплана Николая Вознесенского. И тут его бумерангом ударило его собственное прошлое. Раньше за несоответствие «марксистско-ленинской идеологии» он критиковал работы коллег-математиков. Теперь за то же самое его подвергли обструкции коллеги-экономисты.

Рабочий завода «Запорожсталь» ведет газорезательные работы. 1 июля 1946 года.. Фото: Макс Альперт / РИА Новости

После войны, в 1948 году, Канторович возглавил отдел в Институте математики и механики Ленинградского государственного университета. Занимался расчетами для советского атомного проекта. В 1951-м ученый вместе с математиком Виктором Залгаллером выпустил книгу, где описывал возможности линейного программирования для роста эффективности транспортного строительства в Ленинграде. Через 7 лет был опубликован «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». В 1958 году Канторович стал членом-корреспондентом Академии наук СССР по специальности «Экономика и статистика», а через 2 года вошел в число ученых первого призыва Сибирского отделения АН СССР и переехал в Новосибирск.

А уже в 60-м году, после доноса, в котором его обвиняли в сумасшествии, мании величия, пропаганде лженаучных идей «итальянского фашиста Парето, любимца Муссолини», Канторовича поместили в психбольницу. Выписался он оттуда только благодаря своему брату — известному психиатру.

С 1971 года и до конца жизни академик Канторович руководит в Москве лабораториями в Институте управления народным хозяйством Государственного комитета по науке и технике и во Всесоюзном НИИ системных исследований Госплана СССР и АН СССР. К тому времени он уже завоевал мировое признание, стал почетным доктором многих иностранных университетов и членом ведущих зарубежных академий.

А в 1975 году Леонид Канторович вместе с Тьяллингом Купмансом получил Нобелевскую премию по экономике «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». На церемонии вручения представитель Шведской королевской академии наук отметил: «Основные экономические проблемы могут изучаться в научном плане, независимо от политической организации общества, в котором они исследуются».

Слишком эффективный еврей

25.04.2017

Редактировать статью

.jpg)

В апреле 1986 года из жизни ушел знаменитый советский математик и экономист Леонид Канторович. А через пять лет после его смерти распался Советский Союз, вместе с которым рухнула и вся социалистическая система экономики, предложения по рационализации которой он не раз пытался донести до руководства партии. Возможно, если бы хоть часть из них была услышана, все могло бы сложиться в советской экономике несколько иначе. Но плановая экономика не реагировала на его «антимарксистские учения», бережно оберегая себя от прогрессивных экономистов. Конечно, он был не один, кто пытался изменить основы существовавшего экономического режима и привнести в него как можно больше эффективности. Но вот кроме Леонида Канторовича, Нобелевская премия по экономике не была вручена ни одному другому советскому экономисту.

Леонид Канторович родился в 1912 году и был младшим ребёнком в еврейской семье врача-венеролога Хаима (Виталия) Моисеевича Канторовича и зубного врача Песи Гиршевны (Паулины Григорьевны) Закс. В семье помимо Леонида воспитывались его сестра Лидия и брат Николай. Николай впоследствии станет известным врачом-психиатром и сыграет значительную роль в судьбе Леонида. Родители разошлись, когда ему не исполнилось и года, поэтому воспитанием его занималась мать. Как вспоминал сам Канторович: «Мать уделила много внимания заботам обо мне и моему воспитанию… одни из первых событий, сохранившихся в памяти – февральская и октябрьская революции 1917 года, разруха и голод, поездка на год в Белоруссию во время Гражданской войны. После – возвращение в Ленинград, где в 1920 году я возобновил занятия в школе».

.jpg)

В возрасте 14 лет Леонид поступил на математический факультет Ленинградского университета и уже через четыре года закончил его. В том же 1930 году на первый Всесоюзный математический конгресс он отправил работу по теории рядов, вызвавшую большой интерес. В 22 года Канторович получил звание профессора, а еще через год, в 1935-м, без защиты диссертации был удостоен ученой степени доктора физико-математических наук. К тому времени им уже было написано множество научных работ, и многие из своих теоретических разработок он уже давно хотел применить на практике, в советской экономике.

.jpg)

.jpg)

Дело в том, что система социалистического планирования требовала, чтобы каждый следующий год по показателям был лучше предыдущего. Это было принципиально невозможно при тех же ресурсах, поскольку найденное Канторовичем решение давало абсолютно максимальный результат. Кроме того, руководство фабрики обвинили в невыполнении плана по металлолому, потому что по методу Канторовича лист разрезался полностью, почти без отходов из стальных обрезков.

В общем, отказались фабрики от внедрения метода Канторовича. Страх быть отправленным валить лес за «вредительство» из-за отсутствия «перевыполнения» плана был сильнее всех очевидных плюсов метода Канторовича. Через год его метод и вовсе подвергли широкой критике как антимарксистский и «заимствующий положения буржуазных теорий». Но именно принципы, изложенные Канторовичем в указанной работе, и зафиксированные в ней открытия через 36 лет принесли ему Нобелевскую премию по экономике.

.jpg)

.jpg)

С 1960-го по 1970-й годы Канторович был заместителем директора Института математики сибирского отделения АН СССР, а также заведующим кафедрой вычислительной математики Новосибирского университета. В 1971-м переведен на работу в Москву, где руководил сначала Проблемной лабораторией Института управления народным хозяйством ГКНТ, а с 1976 года – отделом системного моделирования научно-технического прогресса Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований. Все последующие годы Канторович являлся членом Государственного комитета по науке и технике, а также участником ряда других комитетов и министерств.

.jpg)