Каплица старочеркасск что это

:: Монастырское урочище

Монастырское урочище — памятное место на берегу Тихого Дона. Место очень живописное, полное тихого очарования. Берег облюбован рыбаками, тенистая роща по берегу урочища удобна для прогулок и пикников, а само урочище удобно вписывается в веломаршруты по этому району. И самое главное — здесь творилась история Донского края. И это — то место, в котором следует побывать.

Топонимика

Иначе урочище называется Каплицей или Кампличкой. Происхождение названия «Монастырское» связывают либо со скитом, существовавшим в урочище в период Тмутаракани (Х век), либо с монахами, проводившими службы в часовне на урочище. А часовню монахи Межигорского монастыря, служившие в ней, называли на литовский лад каплицей.

История урочища

Использованы материалы очерка Михаила Павловича Астапенко «Святыни казачьего Дона: Монастырское урочище»

Первое документальное упоминание о Монастырское урочище — 1593 год, посланник турецкого султана сообщал из Азова, что «казаки поставили на Дону четыре новых городка (Раздоры, Маныч, Черкасск и Монастырский), приходя из которых Азову тесноту чинят». С 1620 по 1637 годы Монастырский городок являлся Главным Войском – столицей донского казачества. Здесь собирались казачьи Круги, принимались посольства из Москвы и от окрестных народов, действовала Покровская часовня. Богослужение в часовне отправляли иеромонахи Киевского Межигорского монастыря, т.к. до середины XVII века своих священников донские казаки не имели.

21 апреля 1637 года, казаками было принято решение напасть на Азов, а 18 июня оборона Азова пала, и казаки удерживали Азов четыре года. После отказа Московского правительства принять Азов «под высокую государеву руку» казаки оставили город, весной 1642 года вернувшись в Монастырский городок. Это время отмечено в истории городка, как самое кровавое. Турки, мстя казакам за поражения в одну из темных ночей осени 1644 года сумели захватить Монастырский городок, уничтожив почти все население.

С тех пор донцы больше не селились на территории Монастырского городка, хотя попытки его возобновления предпринимались. В 1696 году, после взятия Азова, Петр I велел построить на месте Монастырского городка укрепление – транжемент. Таким образом царь планировал контролировать казачество. Но по условиям Адрианопольского мира (13 июня 1713 года) Россия теряла право иметь крепости между Азовом и Черкасском и укрепление на Монастырском урочище было оставлено. Монастырский городок опустел навсегда.

Приблизительно с 1646 года ежегодно, в субботу перед Великим постом, казаки проделывали крёстный ход на Монастырское урочище и на могилах воинов проводили панихиду. В 1866 году, накануне 230-летия начала Азовской эпопеи 1637 – 1641 годов, по инициативе священника Старочеркасского Воскресенского собора о. Григория Левицкого, начался сбор средств на сооружение памятника — часовни на Монастырском урочище по проекту архитектора Антонио Кампиони. 21 июня 1866 года состоялась ее закладка. Через год Покровская часовня на Монастырском урочище была торжественно освящена при многолюдном собрании казаков из Новочеркасска и окрестных донских станиц.

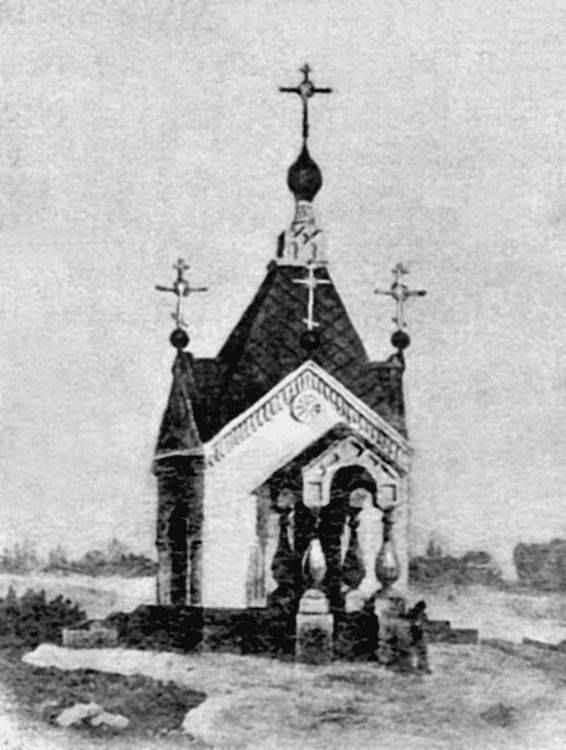

Часовня представляла собой четырехугольную пирамиду со шпилем. Ее передняя часть была украшена продолговатым фронтоном с двумя гранитными колоннами. Увенчанная главой с восьмиконечным вызолоченным крестом, часовня имела железную крышу. По бокам памятник украшали четыре креста. Памятник был сооружен по типу той старинной часовни, которая существовала здесь в 1637 году, когда казачья рать отправилась на штурм Азова.

Внутрь Монастырской часовни вело трое дверей с каменными ступенями перед ними. С восточной стороны находился небольшой, но красивый иконостас, верх которого украшали ангелы, выше которых художник написал Бога Саваофа с распростертыми руками. В середине иконостаса располагалась главная икона Покрова Пресвятой Богородицы. С правой стороны находилась икона, изображавшая явление защитникам Азова Иоанна Предтечи и еще одна икона с ликом этого, весьма почитаемого казаками, святого. На тыльных простенках часовни было три вида надписей: первая рассказывала об истории Азовского «осадного сидения», на второй перечислялись фамилии командиров донских казачьих полков, внесших свою лепту в сооружение этого памятника, на третьей надписи приводился церемониал ежегодного празднования в честь героев Азовской эпопеи. Вокруг часовни тянулась металлическая ограда с каменными столбами, а вокруг нее росла «азовская сирень с цареградскими розами». Впереди ограды на чугунных лафетах стояли пушки.

Ежегодно, в первую субботу перед 1 октября, здесь совершались панихиды. Эта дата была выбрана потому, что 27 сентября – это день окончания Азовского «осадного сидения».

Информацию о том, когда и как была разрушена эта часовня, мне найти не удалось, буду благодарен тем, кто сможет заполнить пробел.

Кровавую историю урочища продолжили войны XX века. В 1918 году дроздовцы расстреливали здесь казаков, по их мнению сочувственно относившихся к красным. 7 января 1920 года, красноармейцы, измотанные маршем и боями, расположились на ночлег в Старочеркасской. Утром в станицу ворвались сотни Гундоровского казачьего полка. Красные были разбиты, а захваченные в плен две сотни красноармейцев расстреляны на следующий день. Первоначально погибшие красноармейцы были погребены в станице Старочеркасской, а в 1924 году их останки торжественно перенесли на Монастырское урочище. Несколько позже здесь появился памятник с надписью на мраморной доске «Вечная слава павшим бойцам 12-й стрелковой дивизии в гражданскую войну 1918 – 1920 гг.».

В 1928 – 1929 годах комсомольцы станицы Старочеркасской во главе со своим секретарем В.Д. Матекиным собрали по окрестным местам, заросшими камышами, останки и белых и красных казаков, погибших в бессмысленно-братоубийственной гражданской войне и погребли их на территории Монастырского урочища.

В годы Великой Отечественной войны на Монастырском урочище появилась еще одна братская могила. В октябре 1941 года перед экипажем канонерской лодки «Ростов-Дон» была поставлена задача поддержать своим огнем оборону Таганрога и вывезти из города документы и ценности. Экипаж выполнил поставленную задачу, потеряв при этом одиннадцать своих товарищей. Проплывая по Дону мимо Монастырского урочища, оставшиеся в живых предали земле этого священного места погибших.

В семидесятые годы в связи с обветшанием старого памятника было решено соорудить новый мемориал воинской славы. Он был открыт 9 мая 1974 года. Каждому из поколений воинов была возведена мемориальная стена с соответствующими надписями, а на высокой стеле, вознесшейся у самого берега Тихого Дона выбиты три даты: 1641, 1920, 1941.

В августе 1990 года на Монастырском урочище была проведена первая, после октября 1942 года, панихида. С тех пор ежегодн 14 октября на земле Монастырского урочища со всех концов Дона и России собираются казаки, чтобы в торжественной обстановке молитвенно помянуть своих предков, завоевавших Дону и России бессмертную славу.

В начале 2000 года начал действовать попечительский совет по восстановлению войсковой часовни Покрова Пресвятой Богородицы. Чудом удалось найти в архивах сохранившийся снимок разрушенной часовни по которому она была восстановлена. 11 октября 2005 года архиепископ Новочеркасский и Ростовский Пантелеимон освятил часовню во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

В настоящее время на Монастырском урочище, этом святом для каждого казака месте, проходят торжественные мероприятия, посвященные славным казачьим датам. Звучат церковные молитвы, торжественные и искренние речи, призывая все новые и новые поколения донцов прийти сюда и поклониться своим славным предкам, стойко бившимся за землю родную и завещавшим нам беречь ее как бесценную и вечную святыню, без которой не может жить человек…

Каплица, безымянные герои

В XVI веке здесь на правом берегу реки Дон был основан Монастырский городок. Первое документальное упоминание о нем относится к 1593 году. С 1620 по 1637 гг. Монастырский городок являлся столицей донского казачества. В 1642 году турки в отместку за Азов полностью сожгли городок. [1] Казаки больше не стали здесь селиться и оставили это место, как напоминание потомкам о героической славе донских казаков.

Впоследствии здесь были похоронены не только казаки, погибшие во время знаменитого Азовского «осадного сидения» в 1641 году. В путеводителе по Донскому краю В.И. Кулешова приводится информация о том, что в 1924 году «были торжественно перенесены останки красноармейцев 12 стрелковой дивизии, павших в боях с белогвардейцами за Старочеркасскую, Аксай, Ростов. Позже здесь были похоронены и одиннадцать моряков-краснофлотцев с канонерской лодки «Ростов-Дон», погибших при обороне Таганрога 17-18 октября 1941 года».[2]

9 мая 1974 года на Каплице был открыт Мемориал воинской славы, а на высокой стеле на берегу Дона выбиты три даты: 1641, 1920, 1941. Я, ещё юная пионерка, была участницей этого торжественного открытия. Погода была чудесной, ласково светило солнышко, постоянный ветерок с Дона, освежал всех собравшихся. Мы, пионеры и комсомольцы Старочеркасской школы, стояли почётным караулом, а на реке все проходящие мимо корабли давали три протяжных гудка в честь павших героев.

Начало 1920 года – это время разгрома белой армии генерала Деникина. Местность вокруг Старочеркасска в топографическом отношении для действия войск благоприятствовала белым армиям. По случаю оттепели в январе 1920 года была затоплена болотистая долина реки Дон вплоть до линии Батайск — Манычская. Затем, ударили 20-ти градусные морозы, которые степь превратили в сплошной лед, выдерживающий только пешего человека. Всадники могли передвигаться по тонкому льду с трудом, многие проваливались, калеча лошадей. Задача красных армий заключалась в том, чтобы они, форсируя реку Дон, должны были разбить живую силу противника и освободить Кавказ.

17 января 1920 года 1-я Конная армия совместно с 8-й приступила к выполнению поставленной ей задачи выхода на линию Ейск — Кущевка. В состав 8-й армии, в том числе входили 4, 6 и 11 кавалерийские дивизии, а также 9 и 12 стрелковые дивизии. Противник красной армии к этому времени сосредоточился на линии фронта Азов – Батайск-Ольгинская в составе: 1-й стрелковый корпус — генерала Кутепова, 2-й, 3-й, 4-й Донские кавалерийские корпуса и 2-й, 3-й и 5-й Кубанские кавалерийские корпуса и 6 бронепоездов. Всего белая армия имела на фронте Азов — Манычская 12720 сабель, 11100 штыков, 454 пулемета и 120 орудий различных калибров. Остальные войска были в резерве у станиц Каяла, Степная, Кагальницкая. Соотношение сил было таково, что 4-й Донской корпус, имея в своем составе 4-ю, 9-ю и 10-ю казачьи кавалерийские дивизии, был почти равен одной 1-й Конной армии.[3]

Для выполнения поставленной задачи в такой обстановке командарм 1-й Конной армии С.М. Будёный решил сковывать противника на Батайском направлении. Главными же силами из района Аксайской станицы, продвигаясь по дамбе, занять Ольгинскую. Укрепившись в станице, оттуда развивать наступление на Батайск и Кущевка. Армия Деникина посредством шпионажа и войсковой разведки знала о сосредоточении и численном составе Конной армии Будёного, так как к ним в плен попался командир 1-й бригады 6-й кавалерийской дивизии товарищ Книга, который на допросе показал, что у Буденного в 1-й Конной армии имеется более 50000 сабель. В каждом полку до 40 пулеметов и в каждой дивизии 24 орудия всех калибров. Кроме того товарищ Книга на допросе показал, что у Думенко конницы более 25000 сабель и что он находится в районе хутора Веселый.[4]

Бывший комиссар 11-й кавдивизии 1-й Конной Армии К.А.Озолин вспоминал: «Штаб дивизии получил приказание из штаба армии разведать противника у переправы через Дон в районе станиц Старочеркасская-Манычская. До сих пор отдельные разъезды, высылаемые дивизией в направлении Старочеркасской, не достигнув таковой, возвращались обратно без результатов. Эскадрон вышел в разведку. Приближаясь к Старочеркасской, заметили на окраине трех всадников. С колокольни раздалось семь ударов в колокол. Сомнений не было, противник занимает станицу и дал сигнал тревоги. Эскадрон на рыси двинулся в станицу. Заметив приближение эскадрона, один из жителей выехал навстречу и сообщил, что противник расположен в центре станицы у церкви, а количество его точно определить не может. Помня приказание: не удовлетворяться сведениями местных жителей командир эскадрона решил оставить на окраине два станковых пулемета на тачанках и здесь же назначил сборное место эскадрона. Сам же с эскадроном устремился к центру станицы. Захваченные на улице в плен три солдата, собиравшие хлеб показали, что станицу и хутор Рыков занимает батальон пехоты белых. Продвинулись дальше, обнаружили группу пехоты, отступавшую к переправе. Часть эскадрона бросилась ее преследовать, но противник успел выйти на лед и открыл огонь. Преследовать его дальше было нецелесообразно, тем более, что вышедшая к этому времени к центру станицы остальная часть эскадрона подверглась сильнейшему ружейно-пулеметному огню из-за домов с крыш, с церкви и других прикрытий. Эскадрон, выполнивший свою задачу, благополучно возвратился в расположение части».[6]

Станица Старочеркасская вновь осталась в руках белой армии. Всё время боёв под Старочеркасской и Ольгинской Донским гундоровским георгиевским полком командовал полковник Шевырёв Фёдор Иосифович. Гундоровский полк был сформирован в апреле 1918 года на базе 10 Донского полка русской императорской армии. Полк получил своё название в честь станицы Гундоровской. В полку служили казаки преимущественно из георгиевских кавалеров Первой мировой войны, причём многие обладали полным бантом георгиевского креста. Это был образцовый казачий полк, слава о котором гремела по всей донской земле. Гундоровцы отличались не только храбростью и мужеством, но и необычайным товариществом. Казаки станицы Гундоровской всячески поддерживали свой полк, присылая обозы с продовольствием и новобранцами на передовую. О политическом настрое станичников можно судить из подборки телеграмм, присланных войсковому атаману Каледину Алексею Максимовичу и опубликованных в газете «Вольный Дон» от 13 декабря 1917 года: «Станица Гундоровская. Станичники телеграфируют, что они решили все поголовно стать на защиту родного Тихого Дона и просят войсковое правительство всех их вооружить, а также выражают войсковому правительству и войсковому атаману полное доверие и сочувствие в борьбе с большевиками». [5]

Вот что доложил начальник 12-й стрелковой дивизии о боях, в которых принимали участие полки этого соединения под станицей Старочеркасской 4 февраля 1920 года: «Около 10 часов 4 февраля 1920 года две сотни противника повели наступление на Ольгинскую. Произведя перегруппировку и усилившись резервом 300 коней, противник возобновил наступление на 101 полк, атаковав одновременно хутор Рыков, где был участок 102 полка. Одновременно с нажимом на правый фланг дивизии противник повёл наступление на участок 105 полка, между монастырём и крепостью Святой Анны от Алитубского в направлении на Краснодворск. Одновременно противником в нескольких местах был прорван фронт. Для ликвидации прорыва были брошены все бригадные резервы, но противник стремительным налётом упредил их выдвижение. Во время налёта противник захватил штабригады 2. Комбригу удалось бежать, начштабригу и комиссару тоже удалось бежать. К этому времени, к 11 часам (4 февраля 1920 года), обходная колонна противника подошла к Краснодворскому и атаковала батальон 100 полка и кавдивизионы, занимавшие хутор. Батальон стойко отбил 5 атак противника, но обойдённый и атакованный со всех сторон был совершенно уничтожен. После ожесточённого уличного боя полки 3 бригады были частью изрублены, частью взяты в плен» [5]

В соответствии с приказами войскам Южного фронта N 413 от 14 октября 1918 г. и войскам 8 армии N 9 от 22 октября 1918 года Воронежская дивизия была переименована в 12 стрелковую дивизию. [7] В составе дивизии находился 101 полк, который был сформирован из состава Литовского лейб-гвардии полка Его Величества. Место дисклокации полка была Варшава вместе с Кексгольмским лейб-гвардии полком. На момент Октябрьского переворота в 1917 году гвардейские полки: Литовский и Кексгольмский входили в состав 3-й гвардейской дивизии 2-го гвардейского корпуса 7-й армии Юго-Западного фронта. 2-й гвардейский корпус был распропагандирован большевиками и полностью подчинялся военно-революционному комитету 7-й армии. Официально Гвардейские Литовский и Кексгольмский полки были расформированы приказом Московского областного комиссариата по военным делам от 3 апреля 1918 г. №139. [7]

Но, в тоже время сохранился интересный документ от 20 мая 1918 года: «Объявляется для сведения, что в гор. Воронеже формируется дивизия из ячеек 3-й Гвардейской дивизии в составе советских полков: гвардии Литовского, гвардии Кексгольмского, сводно-гвардейского, имеющего развернутся в Петроградскую, Волынскую и артиллерийскую бригады. Бывшие офицеры и солдаты 3-й Гвардейской дивизии приглашаются поступить в дивизию. Жалованье согласно утверждённых Народным комиссариатом штатов — солдатам 150 р. на всём готовом, командному составу — 450 р. и более. Спешное прибытие необходимо. Бывшие офицеры должны предварительно запрашивать военного руководителя Чернавина (Воронеж, Центральная гостиница)» [8]

Литовский полк остался в 12 стрелковой дивизии, а Кексгольмский полк вошёл в состав 40-й дивизии под номером 356, которая в боях под Ростовом в 1920 году была почти полностью истреблена. От трёх полков в 40-й дивизии осталось 30 человек, например в Кексгольмском полку выжить удалось лишь 16 бойцам.[9]

Все силы Красная армия бросает на захват станицы Ольгинской, которая с 17 января по 2 февраля не раз переходила из рук в руки. Под Ольгинской по сведениям Конной армии Будёного у противника было отбито 7 орудий, 27 пулеметов, свыше 1000 лошадей с седлами, 500 человек пленных. На поле сражения, в особенности в районе Ольгинской, осталось до 1500 трупов убитых и зарубленных кавалеристов противника. Но и красная армия несёт огромные убытки в живой силе.[7]

Вот что докладывает М.С. Будёный РВС Республики и главкому в телеграмме: «С 12 января последними директивами командующего Кавказским фронтом Конная армия была брошена одна в бой без общего наступления всех армий. В ожесточенных боях между 12 января и 2 февраля Конная армия потеряла 3000 кавалеристов и лошадей. Необходимы срочные меры по усилению пехотных частей Азов — Манычская и немедленный переход в наступление по всему фронту. Красная кавалерия истекает кровью в неравных боях. Консостав уменьшился в два раза и приходит в полную негодность. Только безотлагательные меры могут спасти положение. Все мои обращения к командующему фронтом остались безрезультатны. Жду срочных распоряжений.

Командарм Буденный. Члены РВС: Ворошилов, Изощенко [3]

А вот как об этом событии, которое можно сравнить с ледовым побоищем, в своей книге описывает Владимир Успенский: «А когда всё кончилось и стихли выстрелы, мы спустились на поле брани. Все мы не были новичками на фронте, успели повидать и убитых, и раненых. Но на этом залитом кровью поле не просто убивали, здесь кололи пиками, рубили, кромсали саблями. Потом по трупам, по валявшимся раненым несколько раз, прокатились разгоряченные боем кавалерийские лавы: кованые копыта коней топтали, обезображивали тела. Меня даже замутило от этой страшной картины. Ворошилов был бледен». [10]

Получается, что в начале 1920 года между станицами Старочеркасской и Ольгинской во время ожесточённых боёв погибло более 2 тысяч воинов и со слов ветерана всех везли на Камплицу хоронить. Но почему же тогда на постаменте мемориального комплекса указана лишь 12 стрелковая дивизия? В архивных документах упоминается, что в разгроме Деникина участвовала 1-я конная армия Будённого совместно с дивизиями 8 армии. В состав 8-й армии входила 12 стрелковая дивизия, которая за боевые заслуги по приказу РВСР N 2797/559 от 13 декабря 1920 года получила наименование 12 стрелковая дивизия имени Петроградского Совета. [9] Может здесь скрывается ещё одна трагедия.

Листая подшивки старых газет времён гражданской войны, я обнаружила интересную статью под названием «Зверства белых в станице Старочеркасской», которая была опубликована в газете «Красный Дон». В ней сообщается, что 4 февраля 1920 года белые овладели Старочеркасском, где захватили в плен несколько десятков красноармейцев. Захваченным в плен 50-ти красноармейцам приказали раздеться до нижнего белья. При 20-градусном морозе их заставили в таком виде ждать какого-то офицера, который явился через два часа. Он приказал всем красноармейцам стать на колени в шеренгу. Затем, офицер приказал принести ручной пулемет и лично наставил его на беззащитных людей. Некоторые красноармейцы стали просить пощады с протянутыми вперед обмерзшими руками, со слезами на глазах. Но в ответ последовал смех и сухой треск пулемета. Половина шеренги свалилась сразу замертво, остальные бросились бежать, но тут же были зарублены казаками.

Этот расстрел видел раненый командир №-стрелкового полка товарищ Слепченко, которому удалось скрыться в подвале, где он провел в страшном холоде целые сутки. Обмороженный, оборванный он бежал, и то, что ему пришлось видеть и пережить, трудно так ярко описать. В этой же статье приводятся свидетельства ещё одного красноармейца, который подтверждал зверства белых по отношению к пленным. Также он передает о возмутительном поведении монахинь Старочеркасского женского монастыря: «При отступлении красных полков из Старочеркасска в монастыре осталась часть красноармейского полка и комендант команды. Ворота в монастырь обычно были открытыми, когда же наши цепи начали приближаться к монастырю, то монахини закрыли ворота на замок. Красноармейцы стали требовать у монашек ключ, но те посылали друг к другу. В результате красноармейцы попали в плен». [11]

Ежегодно 14 октября на земле Монастырского урочища со всех концов Дона и России собираются казаки, чтобы в торжественной обстановке помянуть своих предков, завоевавших Дону и России бессмертную славу в борьбе с недругами своими.

Использованная литература:

1. ДЕВ 15 апреля 1870 г №8 стр 276.

2. В.И. Кулишов. В низовьях Дона. М.: «Искусство» 1987. С.35

3. Журнал «Красная конница», 1935, №5

4. Гражданская война в России: Разгром Деникина. (Военно-историческая библиотека) // М.: ООО «Издательство ACT», 2003. — 640 с.

5. С. Сполох. История Донского гундоровского георгиевского полка.(публ. На сайте проза.ру)

6. Газета «Известия» ВЦИК № 17,12(25) января 1920 г.

7. Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922) : сб. док. Т. 2. М. : Воениздат, 1972.

8. Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии, 1917-1918.[Сост.: З.П. Ереснева и др. Под ред. Е.Г. Шуляковского] Том XXXII. Кн., изд., Воронеж, 1957. с. 325.(Партархив Воронежского обкома КПСС)

9. Журнал «Цейхгауз». №6 (44), 2011

11. Газета «Красный Дон», №2. 1920 г. стр.2.

Каплица: часовня Покрова Пресвятой Богородицы в Монастырском урочище

О святом месте

Строго говоря, каплицами на территориях традиционного проживания казаков называли все часовни, форма которых напоминала каплю. Но у этой часовни, расположенной на берегу Дона, рядом со станицей Старочеркасской, особое место в казачьей истории.

В 1696 году на месте городка, который по причине его обезлюдения стали называть Монастырским урочищем, по приказу российского императора Петра I было построено укрепление. А братская могила, в которой участники Азовского сидения покоились вместе с защитниками Монастырского городка, стала одним из главных памятных мест для донских казаков — если не самым главным на территории Войска. В 1867 году над воинским захоронением была построена и освящена мемориальная часовня в честь особо любимого казаками православного праздника — Покрова Пресвятой Богородицы. У этой напоминавшей каплю часовни ежегодно, на Покров, проводилось поминовение, на которое съезжались тысячи донцов — от войскового атамана до казаков из самых отдалённых хуторов. Из ближайших станиц в Монастырское урочище с пением духовных гимнов шли многолюдные крестные ходы. После общей панихиды рядом с часовней накрывалась поминальная трапеза, за которой следовали воинские игры и состязания — «шермиции». Так продолжалось вплоть до 1919 года.

Несколько раньше, ещё в 2001 году постановлением Губернатора Ростовской области был установлен ежегодный день памяти. В соответствии с этим документом суббота накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы именуется Днём казачьей славы — а в Каплице служится панихида, ежегодно собирающая множество верующих. Миниатюрная часовня, конечно же не может, вместить и малой части людей, прибывающих в Монастырское урочище в этот день. Поэтому те, кто прибыл в этот день почтить память казаков, отдавших жизни в многочисленных войнах за православную веру и Тихий Дон, молятся, окружив Каплицу плотным кольцом.

Вы можете написать письмо Богу или поставить свечу в храме.