Каравелла для чего изобрели

Каравелла

Если в начале средневековья судно было в основном весельным, где парус играл чаще вспомогательную роль, то в конце средневековья морское судно претерпело кардинальные изменения — оно лишилось весел, стало исключительно парусным. На смену привычному прямоугольному парусу пришел треугольный или косой, получивший название от арабов «латинского». Сначала к носовой части судна (форштевню) подтягивался передний конец рея; к мачте рей крепился наклонно в нижней его трети. В зависимости от направления и силы ветра угол наклона можно было менять. Позже от наклонного рея отказались и вверх стали поднимать гафель на короткой мачте. Благодаря косому парусу, который реагировал на малейшее дуновение ветерка, значительно облегчилось управление судном. Еще одно изменение коснулось количества парусов. Теперь появилась еще одна мачта с носовым парусом, что позволило ходить и при боковом ветре.

Появление в XII-XIV веках таких транспортных судов, как неф и когг, стали началом перехода от весельно-парусных кораблей к парусным. На нефе заменили переднюю мачту с артемоном на сильно наклоненный к носу бушприт, выступающий впереди форштевня. На главной и носовой мачте паруса были треугольные. Чтобы увеличить скорость судна, начали устанавливать две, а позже три или четыре мачты, на которые крепились треугольные рейковые паруса. Благодаря кормовой мачте корабль стал более маневренным.

Со временем на суднах стали использовать прямой и косой паруса вместе. Благодаря такому сочетанию судно приобретало высокую скорость и прекрасную маневренность. Уже в XII столетии были широко распространены трехмачтовые корабли, на которых большой парус (грот) приводил судно в движение, с помощью остальных двух меньших парусов судно могло маневрировать. В XV веке паруса стали дробить. Выше грота установили меньший парус — марсель. Над бушпритом поставили блинд-парус. Меньшими по объему парусами было легче управлять, хотя в целом управление парусами становилось большим и сложным искусством.

Наряду с парусами совершенствовался и руль. Сначала в кормовой части судна с обеих сторон были отверстия для весел с широкими лопастями, которыми судно управлялось. В XIII веке рулевое колесо поместили позади кормы, теперь на него не влияла качка и он прекрасно выполнял свои функции. В начале XIV века впервые появился руль, напоминающий современный. Многие века доски обшивки судна крепились внахлест друг на друга. К концу XIV века сначала в Испании и Португалии, позже — во Франции начали применять обшивку вгладь. В этом случае пояса досок прилегали друг к другу заподлицо боковыми гранями. Благодаря такой обшивке сопротивление корпуса судна при движении уменьшалось, обеспечивалась лучшая герметичность, было легче крепить обшивку к шпангоутам. На Балтике корабль такой конструкции впервые появился в 1459 году, в Англии — лишь в начале XVI века. В просторечье корабли с подобным креплением обшивки назвали «каравеллами», что в переводе с итальянского звучит как «красивая форма».

Каравелла

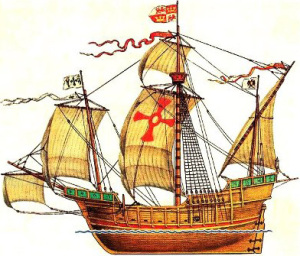

Образ каравеллы обычно представляется двух- или трёхмачтовым судном с косым латинским парусным вооружением (каравелла-латина). Хотя на каравеллах нередко использовалось и прямое парусное вооружение (каравелла-редонда).

Благодаря своему поэтичному названию, каравелла ассоциируется со всеми средневековыми океанскими путешествиями и открытиями новых земель, тем самым незаслуженно вытеснив более пригодные для морских походов и более распространённые в то время каракки. Хотя каравеллы и участвовали в океанских походах, это было на начальном этапе Эпохи Великих географических открытий, во время первых походов португальцев вдоль западного африканского побережья. Позже каравеллы играли второстепенную роль в составе эскадр, состоящих из каракк, в том числе в походах Христофора Колумба, Васко да Гамы, Фернана Магелана.

Содержание

Этимология

История

Суда с названием «каравелла» известны с XIII века. Но до XV века каравеллой называли небольшое португальское рыболовное парусное судно водоизмещением около 20 тонн.

К концу XIII века в Португалии завершилась Реконкиста, страна вступила в эпоху своего расцвета. С XIV века португальцы были заинтересованы в транссахарских морских путях, которые были нужны для развития торговли в обход арабских территорий в северной Африке.

В 1415 году португальцы захватили у арабов Сеуту, город на северном побережье Марокко прямо напротив Гибралтара, который стал форпостом португальцев для исследований западного побережья Африки

С 1419 года принц Португалии Генрих Мореплаватель (1394-1460) начинает активно снаряжать экспедиции для исследования западного побережья Африки.

Первые исследователи атлантического побережья Африки использовали одномачтовые барки и более крупные «баринели». Но приблизительно с 1440-х годов развитие получают каравеллы.

Тип этих маневренных, приспособленных как для прибрежных, так и для морских плаваний, кораблей с латинским парусным формировался под влиянием кораблей Магриба. Арабы использовали суда с латинским парусным вооружением (багала, дау, кариб) для плаваний вдоль побережья своих земель, в том числе и на северо-западе Африки. Они были приспособлены для плавания на мелководье и использовались как для рыбного лова и каботажных плаваний, так и в качестве лёгких военных кораблей. Такие арабские багалы с латинским парусным вооружением известны с VII века.

Парусное вооружение каравеллы-латины очень похоже на латинское парусное вооружение арабских судов. Но в отличие от багалы, каравелла имеет меньше удлинение – так, типичное соотношение длины к ширине для арабских багал и дау составляет 5:1 и больше, а для каравеллы характерно 4:1 и меньше. Такое решение лучше подходит для походов в океане, особенно в неизвестных водах, так как увеличивает остойчивость судна и повышает его грузоподъемность, что позволяет брать больше запасов воды и провизии для морского перехода не известной продолжительности.

В 1494 году Тордесильясский договор решением Папы разделил мир между Испанией и Португалией по «папскому меридиану», проходящему в 482 километрах западнее Азорских островов. Таким образом Испании достались все новые земли к западу от 49°32’56″ западной долготы, а Португалии все ещё не открытые земли к востоку от этого меридиана.

История этого решения, которое в дальнейшем повлияет на политику Европы и спровоцирует войны, начинается ещё в 1452 году. Такое разделение мира между Испанией и Португалией повлияло не только на европейскую и мировую политику, но и на конструкцию каравелл.

Так, в Португалии у каравелл сохранилось латинское парусное вооружение, как более подходящее для плаваний вдоль африканского побережья. А в Испании развитие получает каравелла-редонда с прямым парусном вооружением на фоке и гроте, которое более подходит для трансатлантических переходов.

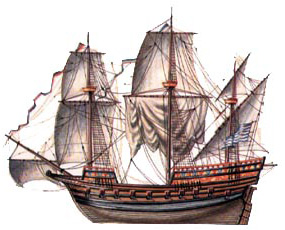

К концу XV столетия в океанских походах каравеллу начинает заменять более крупная и более мореходная каракка. Так, в 1488 году Бартоломеу Диаш совершил поход к мысу Доброй Надежды на двух каравеллах. Но уже в 1492 году среди трех кораблей Христофора Колумба флагманом является каракка (называемая также нао или нау) «Санта-Мария» в сопровождении двух каравелл, «Пинты» и «Ниньи». В 1497 году Васко да Гама первым из европейцев достиг Индии морским путем, в его эскадре, состоящей из четырех кораблей, две каракки, только одна каравелла, а также малое вспомогательное судно. С самого начала XVI века Португалия регулярно снаряжает эскадры в Индию, а Испания в Америку, которые в основном состоят из каракк. В первом кругосветном походе Магеллана-Элькано 1519-1522 годов участвовали четыре каракки и одна каравелла.

Каравеллы имели распространение до XVII века.

Конструкция

Парусное вооружение. Каравеллы обычно имели 3 мачты. Наличие бушприта не характерно для каравеллы, хотя на некоторых изображениях можно встретить каравеллу с бушпритом (обычно каравеллу-редонду).

По типу парусного вооружения каравеллы разделяют:

Размеры и конструкция корпуса. Типичная длина каравеллы 15-35 метров, ширина 4-9 метров, осадка 2-4 метра, водоизмещение 50-80 тонн, иногда до 200 тонн.

Характерной чертой каравелл является длинный полуют – длинная, относительно высокая (но значительно меньше, чем у каракк и более поздних галеонов) надстройка на корме.Носовую надстройку (форкастль) каравеллы имели не всегда.

Археологические находки

Кораблекрушение на рифе Моласиз (англ. Molasses Reef ) [2], территория островов Тёркс и Кайкос. Остатки испанской каравеллы конца XV — начала XVI века, обнаруженные в 1976, и исследованные и поднятые научными экспедициями в 1980-1986 годах. Поднятые археологические объекты хранятся в Национальном музее островов Тёркс и Кайкос [3].

На основании найденных объектов, время кораблекрушения относят к 1510-1520 годам. Это старейший известный европейский корабль, затонувший у берегов Америки.

От корабля сохранилась очень незначительная часть: около 1% корпуса, орудия (небольшие бомбарды) и заряды для них, глиняная посуда, чаши и кувшины, столярные, портняжные и хирургические инструменты, четыре комплекта оков, металлические части такелажа, разные дельные вещи, два якоря, 42 тонны каменного баласта.

Судно было длиной 19 метров, шириной 5-6 метров, осадкой два метра, или чуть больше.

Кораблекрушение на рифе Хайборн (англ. Highborn Cay ), Эксума, Багамские острова. Каравелла, затонувшая на рифе в районе Эскумы (Багамские острова) в начале XVI века, ориентировочно в 1520 году. Останки были обнаружены в 1965 году дайверами-спортсменами. Раскопки и подъем остатков были начаты в 1986 году.

Небольшая часть набора и обшивки корпуса сохранилась благодаря тому, что были покрыты баластом. Толщина обшивки составляла 6 см. Все деревянные элементы корпуса были сделаны из дуба. В качестве баласта использовались камни размером более 50 см.

Длина киля 12,6 метров, общая длина около 19 метров, ширина 5-5,7 метров.

По конструкции это судно схоже с каравеллой, погибшей на рифе Моласиз. Возможно, это один из кораблей, потерянный Пинсоном в 1500 году.

Каравелла (история изобретения)

Эпоха Великих географических открытий была одной из переломных в истории человечества. Буквально за несколько десятилетий границы известного человеку мира небывало раздвинулись. Европейцы вступили в контакт с далекими, прежде неведомыми им народами, открыли множество новых земель, на их картах появились неизвестные до этого материки и океаны.

Понятно, что великие географические открытия были вызваны самыми разнообразными политическими, социальными и экономическими причинами. Однако не последнюю роль сыграли здесь и выдающиеся технические достижения средневековья в мореходном деле. Для того чтобы мореплаватели могли отважиться на далекие экспедиции, они должны были иметь в своем распоряжении ходкие, прочные и вместительные корабли.

Известно, что таким судном стала каравелла, само имя которой сделалось синонимом эпохи географических открытий. Все выдающиеся экспедиции этого времени: плавания Колумба через Атлантический океан (начиная с 1492 г.), путешествие Васко да Гамы вокруг Африки и через Индийский океан (в 1497-1498 гг.), плавания Кабрала (в 1500 г.) и Америго Веспуччи (в 1498-1502 гг.), а также беспримерное кругосветное путешествие Магеллана (в 1519-1522 гг.) были совершены на каравеллах. Эти корабли как бы вобрали в себя все лучшее, что успели накопить за предшествующие века искусства судостроения и кораблевождения.

Сравнивая между собой типовые корабли начала и конца средневековья, сразу можно отметить их главное отличие: если в конце античности морское судно было по преимуществу весельным, а парус играл только вспомогательную роль, то в начале нового времени судно стало исключительно парусным и совершенно лишилось весел.

Над развитием и совершенствованием парусного вооружения корабля, прежде всего, работала творческая мысль средневековых мастеров. Это, впрочем, вовсе не означает, что большие гребные суда — галеры — исчезли совершенно. Нет, галеры широко использовались (главным образом как боевые корабли) еще в первой четверти XVIII века, но конструктивно они очень мало отличались от тех образцов, которые были созданы еще в античности.

Первое изменение в парусном вооружении средиземноморских судов касалось формы самого паруса: на место широко распространенного в прежние времена прямоугольного пришел треугольный или косой парус. Этот парус, получивший название «латинского», был заимствован европейцами от арабов.

Однако сами арабы едва ли были его изобретателями, поскольку косой парус издревле использовался мореплавателями Индийского океана. Сначала при вооружении судна треугольным парусом передний конец рея подтягивался к форштевню (носовой оконечности судна); к мачте рей прикреплялся в нижней его трети и не под прямым углом, а наклонно. Угол наклона рея в зависимости от силы и направления ветра можно было менять.

Позднее отказались и от длинного наклонного рея, а стали вверх на короткой мачте поднимать гафель (специальный рей, укреплявшийся наклонно в задней части мачты (сзади нее) и поднимаемый вверх по мачте). К гафелю крепилась верхняя шкаторина косого паруса. Использование косого паруса сразу облегчило управление кораблем, поскольку он чувствовал дуновения даже самого легкого бриза.

Второе изменение касалось числа парусов. Уже в поздней античности помимо мачты с главным парусом появилась вторая мачта с носовым парусом — артемоном. Изобретение артемона явилось серьезным шагом вперед в мореходном деле, поскольку благодаря ему, появилась возможность ходить не только при попутном, но и при боковом ветре, что раньше было совершенно невозможно. Однако два этих усовершенствования не могли серьезно повлиять на конструкцию судов. Хорошо известная с древних времен галера продолжала оставаться основным типом судна на протяжении всего раннего средневековья.

Следующие важные перемены в судостроении произошли в эпоху крестовых походов. В это время начался бурный расцвет средиземноморской и балтийской торговли. Содержать корабли с большим количеством гребцов стало невыгодно. Купцы все чаще и чаще отдавали предпочтение парусным кораблям. Основными типами транспортных судов в XII-XIV веках стали неф и когг, причем когг использовался на севере народами Прибалтики, а неф на юге — народами Средиземноморья. И нефы, и когги были очень вместительными судами. Их появление послужило началом к переходу от весельно-парусных судов к чисто парусным.

Парусное вооружения нефа быстро совершенствовалось. Сначала переднюю мачту с артемоном заменили сильно наклоненным к носу брусом, выступающим впереди форштевня — бушпритом, причем на обоих — носовой и главной мачтах — ставились треугольные паруса. Поскольку увеличить скорость судна можно было, прежде всего, за счет увеличения общей площади парусов, то для размещения дополнительных парусов в XIV веке стали устанавливать сначала две, а потом три и даже четыре мачты.

На двухмачтовом корабле передняя мачта ставилась посредине корабля и имела высоту, равную приблизительно длине киля, а задняя находилась на кормовой оконечности киля. Каждую мачту снабжали треугольным рейковым парусом. Длина реи передней мачты равнялась длине киля, на задней она была короче. Установка кормовой мачты привела к уменьшению давления воды на руль, возникающего при уваливании судна под действием носового паруса. Благодаря этому судно стало более маневренным.

Между тем прямоугольный парус продолжал использоваться в северной Европе. Обслуживать парус с такой значительной поверхностью было трудно. Постепенно главный парус стали удлинять снизу. При этом появились рифы — завязки, продетые сквозь парус, при помощи которых можно было менять площадь паруса (зарифить его). Соревнование между прямым и косым парусом закончилось, в конце концов, тем, что стали использовать оба паруса, поскольку прямой парус был незаменим при сильных попутных ветрах, а второй — хорошо брал слабые боковые и встречные ветры.

Сочетанием прямых и косых парусов была достигнута одновременно высокая скорость и хорошая маневренность судна. Различные концепции парусного вооружения соединились в типе трехмачтового нефа. Его передняя мачта — фок-мачта — несла прямой парус, площадь которого составляла лишь третью часть поверхности грота — прямого паруса на второй, грот-мачте. Третьей была бизань-мачта, несущая на косом рее парус, называвшийся, как и мачта, бизанью.

На четырехмачтовом судне задняя мачта называлась бенавентур-мачтой и тоже несла латинский парус. Такая оснастка позволяла использовать большой парус — грот — для приведения судна в движение. За счет энергии ветра с помощью меньших парусов можно было маневрировать. Такие трехмачтовые корабли были распространены уже в XII веке.

Во второй половине XV века было осуществлено дробление парусов. Выше грота поставили меньший парус — марсель. Замена одного паруса несколькими уменьшила опасность для судна во время шторма и облегчила управление ими. Меньшими по объему парусами мог управлять меньший по числу экипаж. Дальнейшим нововведением в парусном вооружении явился блинд-парус над бушпритом.

С увеличением парусного вооружения на мачты стала оказываться значительная нагрузка, поэтому их стали укреплять к бортам специальными снастями — вантами и фордунами. Во второй половине XV века ванты были снабжены выбленками, которые стали играть роль веревочных лестниц, укрепленных между вантами.

Искусство плавания при встречном и боковом ветре было освоено в начале раннего средневековья. С помощью шкотов — тросов, прикрепленных к нижним кромкам парусов, натягивали тот или другой конец паруса, поворачивали его, и ветер гнал судно в нужном направлении. Когда ветер дул в корму, он ударял в паруса перпендикулярно и действовал на них с полной силой. В этом случае паруса ставили поперек судна.

Если ветер не совсем совпадал с курсом судна, дул сзади, но несколько под углом, паруса оставляли в том же положении (поперек судна). В этом случае сила дующего ветра фактически распадалась на две — одна действовала перпендикулярно парусу, как и в первом случае, и двигала судно вперед, другая — скользила вдоль паруса и потому не действовала на него.

Чем круче было направление ветра к курсу судна, тем меньше становилась составляющая, двигавшая корабль вперед. В том случае, когда ветер дул непосредственно в борт корабля, то есть перпендикулярно курсу судна, плоскость парусов несколько разворачивали навстречу ветру так, чтобы она составляла с ним острый угол. Тогда сила ветра опять разлагалась на две составляющие: одна двигала судно вперед, а другая действовала в борт судна.

Но теперь поперечная составляющая приходилась не только на корпус судна, но и на паруса. Если бы корабль имел круглую форму, он бы всегда двигался по направлению прямого угла к парусам, но так как корпус судна был продолговатый, то движение вперед и движение вбок были далеко не равны между собой. Сопротивление движению вбок было несравненно больше, чем движению вперед, вследствие большой длины подводной части, а сопротивление движению вперед было очень мало.

Поэтому судно в гораздо большей степени двигалось в нужном направлении, чем сносилось (дрейфовало) в сторону. Таким образом, поворачивая паруса навстречу ветру, можно было идти в нужном направлении не только при боковом, но и, до определенного момента, при боковом встречном ветре. Если же ветер дул почти или прямо навстречу судну, разлагать ветер описанным выше способом из-за сильной боковой составляющей было уже невозможно.

В этом случае кораблю приходилось лавировать: паруса ставили так, что судно двигалось то вперед и влево, то вперед и вправо, имея ветер то с правой, то с левой стороны, и плыло вперед зигзагообразно по ломаной линии, части которой составляют более или менее острые углы с направлением ветра. При этом оно все-таки больше продвигалось по курсу, чем отклонялось от него. Из всего сказанного становится ясно, что управление парусами в конце средневековья сделалось большим и сложным искусством.

Одновременно с парусами шло совершенствование руля. В первое время в кормовой части нефа по обеим сторонам имелись отверстия для коротких с широкими лопастями весел, которыми судно управлялось. В XIII веке рулевое весло стали располагать не по правому борту, а непосредственно за кормой.

Это была вынужденная мера. Пока под парусами ходили только при попутном ветре, бортовое весло вполне отвечало своему назначению. Но когда мореплаватели освоили технику судовождения при бортовых ветрах, возникли серьезные осложнения. Под действием этих ветров корпус судна наклонялся в направлении приложения ветровой нагрузки. Если судно кренилось на левый борт, рулевое весло выходило из воды, если же на правый — весло, наоборот, так глубоко уходило в воду, что кормчий не мог сдвинуть его с места.

Расположенное позади кормы рулевое весло уже не подвергалось действию качки и исправно выполняло свои функции. Руль, напоминающий современный, впервые появился в начале XIV века. Он состоял из лопасти, или пера, соединенной с древком, на которое одевали рукоятку — румпель. Румпель располагался перпендикулярно древку на высоте верхней палубы. Сначала руль поворачивался непосредственно за румпель. Впоследствии было изобретено штурвальное колесо, на барабан которого наматывались тросы, прикрепленные к румпелю. Благодаря использованию зубчатой передачи значительно облегчилось усилие по перекладке руля.

На протяжении многих веков доски обшивки корабля крепили внахлестку друг на друга. К исходу XIV века на Средиземноморье стали применять обшивку вгладь, когда пояса досок обшивки прилегали друг к другу боковыми гранями заподлицо. Такой способ сборки позволил уменьшить сопротивление корпуса при движении в воде. Кроме того, так было легче обеспечить герметичность стыков и крепить доски обшивки к шпангоутам.

Через Португалию и Испанию этот способ стал известен во Франции, а в середине XV века его переняли у бретонских судостроителей голландцы. В 1459 году первый корабль подобной конструкции появился на Балтике. В Англии суда с обшивкой вгладь стали строить только с начала XVI века. Все корабли с таким креплением обшивки в просторечье стали называться «каравеллами» от итальянского cara bella («красивая форма»).

Можно заключить, что каравеллы как особого типа судов (вроде шхуны, барка или фрегата) в строгом смысле этого слова никогда не существовало. Это понятие всегда было несколько размыто. До XV века каравеллами назывались маленькие беспалубные суда. Во времена Колумба они уже были значительно крупнее. Каравеллой, между прочим, могли окрестить неф, если он имел гладкую обшивку.

Судя по всему, именно так и обстояло дело с самой знаменитой каравеллой — флагманским кораблем Колумба «Санта-Марией», которую сам адмирал называл нао (неф). По свидетельству Пантеро-Пантера, каравелла — «очень легкое и ходкое судно. Она сравнительно невелика, имеет четыре мачты…» Вместе с тем, каравелла была очень прочным и вместительным судном. Обычными для каравеллы были высокие борта при глубоком прогибе палубы в средней части судна и великолепное парусное вооружение.

Вначале на них ставили исключительно латинские паруса, но во времена Колумба все большее распространение стали получать прямые паруса, которые при попутном ветре позволяли достичь большей скорости. Выбирая суда для своей первой экспедиции, Колумб сознательно предпочел каравеллу, хотя мог бы найти корабли большего размера. «Санта-Мария» имела водоизмещение около 130 тонн. Высота грот-мачты составляла 28 метров. Она несла четыре паруса: фок, грот, бизань и блинд.

Два других корабля Колумба — «Пинта» и «Нинья» были каравеллами малого тоннажа, из числа судов, обеспечивающих прибрежные перевозки. Позже корабли Колумба послужили образцом для других исследователей, отправлявшихся к неведомым землям. По их образцу стали строить множество аналогичных судов, предназначенных в первую очередь для океанских плаваний и открытия новых земель.