Карбоновые полигоны что это

Выловить и «запереть» CO2: как устроены карбоновые полигоны и фермы

Россия активно развивает новое направление – карбоновые полигоны (от англ. carbon – углерод). В стране планируется создать около 80 таких площадок – их разместят на полях, болотах и лесах от Сахалина до Калининграда.

Первый такой объект появится на землях сельскохозяйственного назначения площадью 600 га в Калужской области, расположенных в границах национального парка «Угра».

Основное предназначение карбоновых полигонов – мониторинг в атмосфере вредных газов, которые нагревают планету и тем самым негативно влияют на климат. Ничего общего со сферой отходов карбоновые полигоны не имеют. Природные территории и экосистемы останутся нетронутыми, но здесь будут активно работать ученые.

Главная задача исследователей – брать пробы почвы и растений, чтобы оценить объем поглощенного ими оксида углерода. Следующая задача более трудоемкая и важная – создать технологии по улавливанию и хранению CО2. Вредные для климата газы не должны попасть в атмосферу, их необходимо «запереть» в недрах на долгие годы, то есть оставить в болотах, лесах и почвах.

Если правильно извлечь углерод из атмосферы, то можно использовать его на благо человечества. Например, выращивать на его основе быстрорастущие растения или использовать при производстве инновационного углеродного волокна.

«Сейчас задача – рассчитать углеродный баланс России. Согласно Парижскому соглашению, Россия должна сократить выбросы парниковых газов. Те страны, которые не слишком преуспеют в этом, начнут платить: их продукция, идущая на экспорт в Евросоюз, будет облагаться специальным налогом. В России большой потенциал секвестрации, то есть поглощения углерода», – объяснил «Экологии России» вице-президент академии наук Чечни Ибрагим Керимов.

Работы ученых помогут понять, какие индустрии и территории имеют опасный экологический след. В дальнейшем их переведут на более низкоуглеродные технологии, которые будут соответствовать мировым стандартам.

«Нам нужны методики измерения выбросов и поглощения парниковых газов. И желательно не только наземные, пусть и оснащенные современными сенсорами и приборами, а еще и дистанционные, чтобы можно было из космоса или с летательных аппаратов проводить мониторинг углеродного баланса больших территорий. Вот для разработки и испытания таких методик и создается национальная сеть карбоновых полигонов», – приводятся на сайте министерства науки и высшего образования РФ слова заместителя председателя Экспертного совета по вопросам контроля углеродного баланса Николая Дурманова.

У российских исследователей уже есть первые наработки. Они выяснили, что лучше всего СО2 из атмосферы улавливают заброшенные земли сельхозназначения.

Вторая часть управления газами – создание карбоновых ферм. Они нужны для того, чтобы максимально поглощать углекислый газ при помощи растительного мира. Чем больше территория фермы, тем лучше там идет процесс улавливания.

«На карбоновых полигонах исследуются методы измерения, а карбоновые фермы – место, где на практике применяются эти методы для того, чтобы у нас были высокоэффективные технологии поглощения углекислоты земными экосистемами», – добавил Николай Дурманов.

Эксперты убеждены, что карбоновая индустрия станет главной «фишкой» России на ближайшие 30-50 лет. В нашей стране есть огромное количество лесов и свободных земель, которые можно использовать для «углеродных» плантаций.

«Карбоновые полигоны» стали научным термином

Программа Минобрнауки России по созданию карбоновых полигонов и ферм привела к формированию новой научной терминологии. В научном сообществе в оборот вошли новые словосочетания: «карбоновая ферма» и «карбоновый полигон», их все больше в русскоязычных научных статьях.

Одним из инициаторов ввода в обращение новых терминов стал Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Именно после публичных выступлений главы ведомства и с отсылкой к его официальным речам термины включаются в научные публикации. Авторами статей с использованием словосочетания «карбоновый полигон» выступают эксперты области, молодые ученые, термин уже встречается в СМИ.

В качестве примеров такого употребления эксперт федерального Экспертного совета по карбоновым полигонам Министерства науки и высшего образования РФ Наталья Горбачева приводит статью «Глобальный климат и почвенный покров – последствия для землепользования России», опубликованную в Бюллетене Почвенного института им. В.В. Докучаева, публикацию «Зеленый поворот. Готова ли Россия заняться борьбой с изменением климата» Татьяны Митровой и ряд других научных статей.

Тот факт, что термин «карбоновые полигоны» вошел в широкий обиход употребления в научном обществе благодаря программе, начатой Министерством науки и высшего образования РФ, отмечает и заведующий лабораторией Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Сергей Гулев.

«Гораздо важнее безотносительно терминологии, что благодаря Министерству в России началась программа, которая обеспечит регулярные измерения потоков климатически активных газов. Пока это несколько площадок, которые только начали планировать систему наблюдений, но в перспективе их количество будет увеличиваться и будут разработаны технологии, которые позволят интегрировать потоки парниковых газов, а также запасов углерода по всей территории России с высокой точностью. Это позволит осуществлять гораздо более достоверную инвентаризацию парниковых газов, что важно не только в научном, но и в политическом аспекте, поскольку достоверная информация в этой части определяет позиции России в переговорах с Европейским Союзом и другими странами по повестке трансграничных налогов. Другими словами, нам предстоит очень серьезная научная работа в ближайшие годы, я уверен, что в среде ученых должны появиться новые компетенции, связанные с прецизионными измерениями потоков парниковых газов, причем важно, чтобы эти компетенции появились в среде молодых ученых», — прокомментировал он.

Зачем нужны карбоновые полигоны и карбоновые фермы в России

Карбоновые фермы нужны, чтобы максимально активно поглощать углекислый газ. Проще говоря, это леса, плантации специальных растений и сельхозугодья, где применяют особые агротехнологии, чтобы и выращивать продукцию, и «закачивать» атмосферный углерод в почву на долгое хранение. Об этом сообщает портал «Зеленая Россия».

А карбоновый полигон — это территория с уникальной экосистемой, созданная для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии и поглощения парниковых газов.

«В недалеком будущем это превратится в отдельную большую индустрию, которая называется секвестрационной. Такая индустрия — это один из главных козырей России на ближайшие 30-40 лет, поскольку у нас есть огромные территории. под создание больших «углеродных» плантаций», — считает Николай Дурманов, специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности.

Кстати, в России уже создан первый карбоновый полигон — он находится в границах Национального парка «Угра» в Калужской области. Планируется создание карбонового полигона и в Нижегородской области, на территориях Ботанического сада Уинверситета Лобачевского, в Керженском заповеднике и заказнике «Пустынский».

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.

Новости Екатеринбург

30.10.2021

Новости , Кратко , Популярное , Анонсы , Интервью , Слухи , Видео , Рабкрин , Уикенд

На Урале построили карбоновый полигон: что это такое и зачем он нужен (ФОТО)

В Свердловской области на базе Коуровской астрономической обсерватории УрФУ открылся полигон «Урал-карбон». Комплекс создан по проекту Минобрнауки России в рамках национального плана по адаптации к изменению климата. «Новый День» разбирался, что это такое, как устроено и зачем нужно.

Карбоновый полигон – что это такое

Это исследовательский центр. Строят такие объекты в природных местах, которые доминируют в определенном регионе. Если в регионе преобладает степь, то и располагаться он будет в степи.

В Свердловской области распространена темнохвойная тайга. В таких массивах растет ель, пихта, сосна, береза. Рядом с лесом или в самом лесу строят лабораторию. Одна из главных ее задач – определить количество парниковых газов, которые эта земля поглощает или, наоборот, выделяет.

«Идея заключается в том, чтобы взять характерный для области участок леса, то есть чтобы такой же лес покрывал значительную часть региона. Изучить, как он себя ведет в смысле потоков парниковых газов: идут они в лес или из леса, а затем распространить эти знания на весь аналогичный лес в Свердловской области», – говорит Константин Грибанов, сотрудник Коуровской астрономической обсерватории УРФУ им. К.А. Бархотовой.

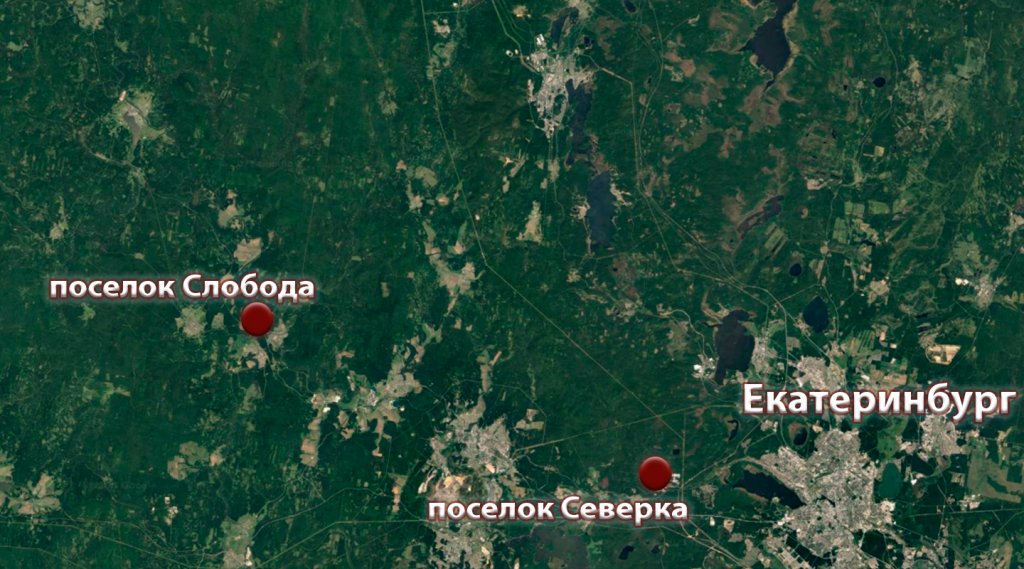

При этом на Среднем Урале помимо темнохвойной часто встречается и светлохвойная тайга. В ней преобладают лиственницы, сосны, березы и осины. Поэтому в регионе полигон один, но точек две: рядом с поселком Слобода – здесь преобладает темнохвойная тайга, второй рядом с поселком Северка, где тайг светлохвойная.

Зачем нужен такой полигон

Главных причин две, и одна вытекает из другой. Во-первых, глобальное потепление и парниковые газы, его провоцирующие. Их концентрация с большой скоростью увеличивается из-за деятельности человека: через выбросы автомобилей, заводов. Свою лепту вносит вырубка лесов, которые поглощают парниковый газ. Из-за накопления этих веществ у планеты появляется «парниковое одеяло», которое и вызывает повышение температуры.

Вторая причина – климатический налог. Согласно Парижскому соглашению по климату, Россия должна сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 25-30% от уровня 1990 года, а к 2050 прийти к «нулевому» углеродному следу, то есть сколько выбросили парниковых газов в атмосферу, столько и собрали. В Европе введут квоты, дополнительный денежный сбор для поставщиков, которые в процессе создания продукта на предприятии вырабатывают СО2. Чтобы свести к минимуму ущерб от квот, нужно научиться контролировать выбросы парниковых газов.

Как полигон будет работать

Сейчас подсчет выбросов ведется через космос: «На орбите Земли большое число спутников, которые производят разнообразные измерения. В том числе они замеряют чистую первичную продуктивность экосистем, это тот углерод, которые растения поглотили», – говорит Константин Грибанов.

При этом непосредственно объем парниковых газов он не замеряет. Для этого ученые проводят специальные расчеты, но данные все равно получаются приблизительными.

Для точности нужно проводить замеры как в космосе, так и на земле.

Возле полигона находится 300 гектаров леса. В нем работники центра специальными приборами делают замеры почвы, а также выясняют, сколько углекислого газа растения поглотили или выбросили.

«В прибор мы помещаем веточку. Принцип действия таков: поток СО2 из окружающей среды проходит в камеру, где находится растение. Растение связывает углекислый газ в процессе фотосинтеза, а на выходе концентрация СО2 меньше, чем в начале. Инфракрасный газоанализатор замеряет эти концентрации, которые были на входе и на выходе. В результате мы можем получить данные, какое количество СО2 было связано веточкой за определенное время», – говорит заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологии УрФУ Ирина Киселева.

Такие исследования планируется проводить многократно, в разное время суток, в разную погоду. По словам сотрудников, прибор можно установить на 365 дней в году в лесу. Но никто не ручается за его сохранность. А многократные замеры дадут схожий по точности измерений результат.

В самом исследовательском центре находится аппаратная. В нее сбрасываются все эти данные.

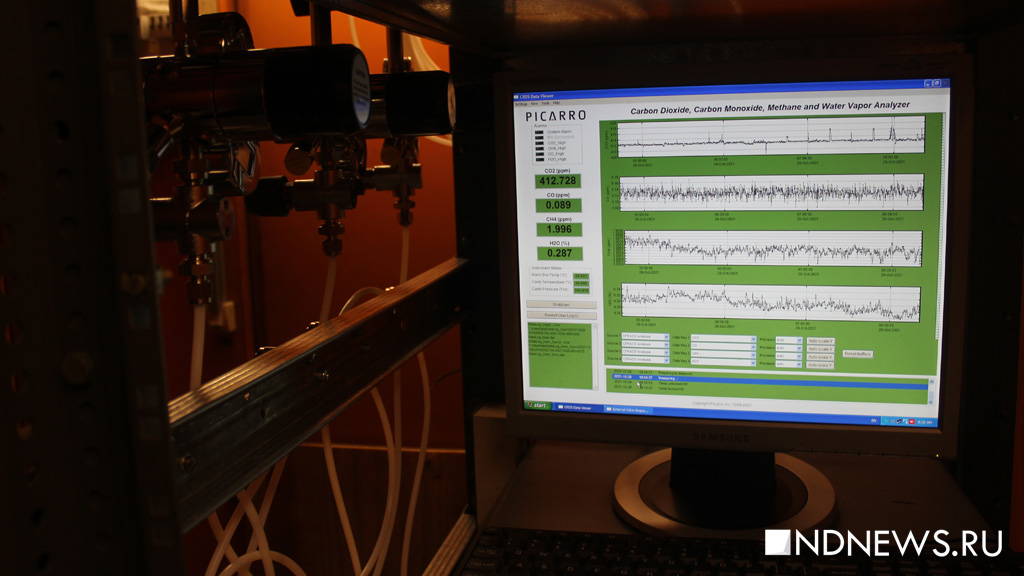

Также в ней есть специальное устройство, которое самостоятельно круглосуточно анализирует концентрацию углекислого газа, угарного газа, метана и паров воды.

«Эти данные все записываются на жесткий диск. На мачте стоит анемометр, этот прибор измеряет силу и направление ветра. Если ветер дует с севера и в это время количество углекислого газа на показателях увеличивается, значит, там находится его источник. Если дует с юга и концентрация падает, значит, дует от стока», – поясняет Константин Грибанов.

У предприятий в России есть два пути: модернизировать производство, чтобы при создании не было никаких выбросов, говорит Константин Грибанов. Второй путь – вложиться в создание ферм. Карбоновая ферма – это участок земли, который должен поглощать парниковые газы и копить углерод в почве.

«Фермы будут поглощать эквивалентное количество углекислого газа, которое выброшено промышленными предприятиями. То есть ферма, которая выращивает растения и набита измерительным оборудованием, сертифицированным в Евросоюзе. Будут ценные бумаги, которые будут выкупаться предприятиями. Предприятие показывает на границе эту ценную бумагу и говорит, что я заплатил за выброшенный газ в атмосферу, чтобы его поглотила экосистема», – рассказал ученый.

Чтобы данные с полигонов признали в Европе, проект еще должен доказать свою состоятельность: «Мы покупаем приборы у американцев, европейцев, потому что думаем, когда дойдет до сертификации, у нас должно быть то же самое оборудование, что у них, чтобы они признали наш результат».

Первые результаты будут через год. Сертифицированным центр должен стать к 2025 году. Всего в России планируется построить 14 таких полигонов.

Первоуральск, Никита Кондрашин

Первоуральск. Другие новости 30.10.21

Новый рекорд по Covid-19: Свердловской области 708 новых заболевших. / На входе в ТЦ молодящимся посетителям задают неожиданные вопросы. / С прививочной книжкой в ТЦ не пустят, даже если если есть «ковидная» отметка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

В Кузбассе появится первая в России частная карбоновая ферма

«СДС-Уголь» Михаила Федяева планирует построить первый в Кузбассе карбоновый полигон для мониторинга выбросов парниковых газов. Об этом сообщил гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова по развитию угольной отрасли в субботу, 28 августа.

Карбоновый полигон — это земельный участок, где высаживают растения и проводят эксперименты для контроля за производством и поглощением ими парниковых газов.

Алексеев пояснил, что у холдинговой компании СДС (в нее входит «СДС-Уголь») находится в собственности или в долгосрочной аренде более 500 тыс. га земельных участков самого различного назначения. Часть из них компания выделит под такие полигоны. По его словам, это одно из мероприятий стратегии низкоуглеродного развития, которую «СДС-Уголь» утвердила несколько недель назад.

«СДС-Уголь» станет первой угольной компанией, которая решила построить карбоновые полигоны. По словам источника РБК, знакомого с планами компании, под полигоны она выделит три участка земли общей площадью 2 тыс. га. Стоимость проекта может составить 200–300 млн руб., добавил он. Представитель СДС отказался комментировать детали.

Зачем угольной компании карбоновые полигоны

В состав СДС входят кузбасские угольные разрезы «Черниговец», «Восточный», «Первомайский», шахты «Южная» и «Листвяжная», обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий. В 2020 году добыча угля у холдинга, по данным ЦДУ ТЭК, снизилась на 17,8%, до 20,2 млн т.

«СДС-Уголь» задумалась о создании карбоновых полигонов на фоне планируемого ввода Евросоюзом так называемого углеродного налога с 2026 года. На первом этапе выплаты за ввоз в ЕС высокоуглеродной продукции, о которых Еврокомиссия объявила 14 июля, коснутся производителей железа, стали и азотных удобрений, для которых ущерб может составить €655 млн и €398 млн в год соответственно. Но европейский регулятор не исключал, что может распространить в дальнейшем этот налог и на другие товары, включая уголь.

«Углеродный налог» — условное название: фактически импортеры товаров в Евросоюз будут покупать специальные сертификаты и обменивать их на право ввезти углеродоемкую продукцию. Кроме того, «СДС-Уголь» является партнером крупного производителя азотных удобрений «СДС-Азот» Романа Троценко, который как раз подпадает под действие европейского налога. Троценко купил эту компанию у СДС в 2017 году.

По словам генерального директора Национального рейтингового агентства Алины Розенцвет, 2 тыс. га, на которых компания планирует построить карбоновые полигоны, — «довольно скромный» участок: обычно растения поглощают 2 т CO₂ на 1 га в год, то есть речь идет о поглощении 4 тыс. т CO₂. СДС не раскрывает объемы выбросов. Вся угольная отрасль и угольная энергетика России суммарно выбрасывают 200 млн т эквивалента CO₂ в год, говорил ранее заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Исламов. На СДС приходится около 10% всей добычи угля в России, но у компании нет угольных электростанций, которые являются основными источниками выбросов CO₂.

Если в России создадут систему по торговле «зелеными» сертификатами, то компании смогут засчитывать в зачет своих собственных выбросов CO2 результаты, полученные на карбоновых полигонах, подтверждающие потребление диоксида углерода растениями, отмечает Розенцвет. Это позволит им снижать углеродный след своей продукции, что станет критически важным с 2026 года, добавила она. По ее словам, так уже поступают многие нефтяные компании в мире, закупая квоты на полигонах в США, Латинской Америке и Австралии. Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун в интервью РБК в апреле говорил, что эта нефтяная компания также задумывается о покупке подобных сертификатов для поставки на экспорт сырья, свободного от CO₂, и строительстве карбоновых ферм. «Мы обсуждаем с Минфином теорию карбоновых ферм, которая предполагает, что предприниматель вкладывает деньги в разведение леса, а затем продает углеродные единицы и зарабатывает на этом деньги, это нормальный бизнес. В настоящий момент обсуждается соответствующий законопроект, но он пока не внесен в Государственную думу», — добавил бизнесмен.

Есть ли уже в России такие полигоны

В июле глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявлял, что ведомство планирует создать в регионах России около 50 карбоновых полигонов для развития системы расчета углеродного баланса. Первые полигоны, по его словам, появятся в семи пилотных регионах — Чечне, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях.

Первый карбоновый полигон площадью 2,32 га открыли в Тюмени на базе Западно-Сибирского научно-образовательного центра в понедельник, 30 августа. До конца 2021 года всего будет открыто семь пилотных полигонов, в том числе в Новосибирске. «Если смотреть на горизонте трех—пяти лет, думаю, что таких полигонов должно быть несколько десятков», — сказал Фальков.

В ходе проекта планируется разработать методики измерения потоков основных парниковых газов — двуокиси углерода, метана, оксида азота и других. По словам специального представителя Минобрнауки по вопросам биологической и экологической безопасности Николая Дурманова, национальная сеть карбоновых полигонов нужна для разработки и испытания методик измерения выбросов и поглощения парниковых газов. По его словам, в недалеком будущем это превратится в отдельную большую индустрию. «Такая индустрия — это один из главных козырей России на ближайшие 30–40 лет, поскольку у нас есть огромные территории, покрытые лесом и другой растительностью, есть свободные земли под создание больших «углеродных» плантаций», — полагает Дурманов.

Леонид Федун говорил в интервью РБК, что нужна специальная государственная программа по обновлению российских лесов, в том числе по новым посадкам правильных сортов деревьев, поглощающих углекислый газ, а также по развитию деревянного строительства. «В этом случае через 20–30 лет Россия может стать донором, который будет поставлять кислород и убирать CO₂ по всему миру. За это донорство Россия может получить деньги (например, от продажи квот), сопоставимые со стоимостью продажи газа за рубеж», — отмечал он.