Кардинальные антагонизмы что это

Значение слова «антагонизм»

[От греч. ’ανταγώνισμα — борьба]

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Антагонизм (политика) или политический антагонизм — неприемлемость или вражда в политических взглядах, борьба двух и более противоположных идеологий.

АНТАГОНИ’ЗМ, а, мн. нет, м. [греч. antagōnismos]. Соперничество, взаимная борьба интересов. А. Европы и Америки за последние годы принял новые формы. Классовый а. в капиталистических странах обостряется. || Враждебное противодействие, вызванное несогласием во мнениях или интересах (разг.). А. между родителями и детьми.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

антагони́зм

1. книжн. непримиримое противоречие ◆ Антагонизм Европы и Америки за последние годы принял новые формы. ◆ Классовый антагонизм в капиталистических странах обостряется. ◆ В Швеции, в Турции и в Польше наиболее высказывался дипломатический антагонизм двух этих держав (Франция и Россия). Костомаров, «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Выпуск седьмой: XVIII столетие», 1862-1875 (?) г.

2. разг. враждебное противодействие, вызванное несогласием во мнениях или интересах ◆ Антагонизм между родителями и детьми. ◆ Ясно, что стороны эти не могут понимать друг друга и что из этого должен произойти антагонизм. Салтыков-Щедрин, «Наш дружеский хлам», 1858-1862 г. ◆ Прежняя привольная жизнь провинции исчезает все более и более; вместо нее является какая-то чопорная натянутость, какой-то нелепый антагонизм, еще не высказывающийся явно, но уже дающий себя чувствовать особого рода метанием взоров, расширением ноздрей, покороблением уст и общим рылокошением. Салтыков-Щедрин, «Сатиры в прозе», 1859-1862 г. (цитата из НКРЯ)

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: одноколейка — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

АНТАГОНИЗМ

Полезное

Смотреть что такое «АНТАГОНИЗМ» в других словарях:

АНТАГОНИЗМ — (от греч. anti против, и agonizomai борюсь). Вражда, несогласие во мнениях, борьба, противодействие. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АНТАГОНИЗМ от греч. anti, против, и agonizomai, я борюсь. Гонение … Словарь иностранных слов русского языка

антагонизм — а м. antagonisme m. <гр. antagonisma спор, борьба. 1. Непримиримое противоречие. СИС 1985. Непримиримость во взглядах, воззрениях и т. п. на что л., враждебность позиций, отношений. БАС 2. Мне кажется, что в коммунизме и социализме нет ничего… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

АНТАГОНИЗМ — АНТАГОНИЗМ, антагонизма, мн. нет, муж. (греч. antagonismos). Соперничество, взаимная борьба интересов. Антагонизм Европы и Америки за последние годы принял новые формы. Классовый антагонизм в капиталистических странах обостряется. || Враждебное… … Толковый словарь Ушакова

АНТАГОНИЗМ — (от греч. anti против и agon борьба), термин, употребляющийся для определения отрицательного взаимодействия или противодействия двух явлений или организмов; выражается или непосредственно в их взаимном уничтожении или ослаблении, или косвенно в… … Большая медицинская энциклопедия

антагонизм — взаимоотношения микроорганизмов в природных или лабораторных условиях, при которых один вид задерживает или подавляет полностью рост другого. Антагонистами могут быть представители всех групп микроорганизмов. При пассивном А. угнетение конкурента … Словарь микробиологии

Антагонизм — (от гр. antagonisma – спор, борьба) – непримиримое противоречие в культуре антагонизм между носителями взаимоисключающих социальных программ поведения, мировоззренческих установок (гуманизм и человеконенавистничество, национализм и… … Энциклопедия культурологии

АНТАГОНИЗМ — (от греческого antagonisma спор, борьба), противоречие, характеризующееся острой борьбой враждебных сил, тенденций … Современная энциклопедия

АНТАГОНИЗМ — (от греч. antagonisma спор борьба), противоречие, характеризующееся острой борьбой враждебных сил, тенденций … Большой Энциклопедический словарь

АНТАГОНИЗМ — АНТАГОНИЗМ, а, муж. Непримиримое противоречие. А. взглядов. | прил. антагонистический, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Кардинальные антагонизмы что это

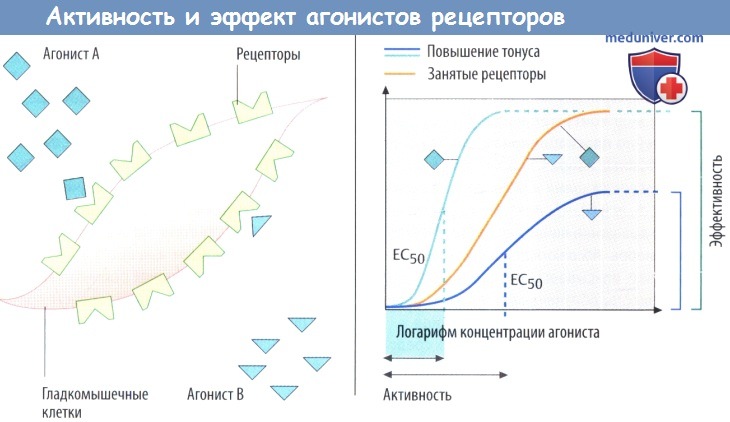

Агонисты способны прикрепляться к белкам-рецепторам, изменяя функцию клетки, т. е. обладают внутренней активностью. Биологический эффект агониста (т. е. изменение функции клетки) зависит от эффективности внутриклеточной передачи сигнала в результате активации рецептора. Максимальный эффект агонистов развивается уже тогда, когда связанной оказывается только часть доступных рецепторов.

Другой агонист, обладающий такой же аффинностью, но меньшей способностью активировать рецепторы и соответствующую внутриклеточную передачу сигнала (т. е. обладающий меньшей внутренней активностью), вызовет менее выраженный максимальный эффект, даже если связанными окажутся все рецепторы, т. е. имеет меньшую эффективность. Агонист В является частичным агонистом. Активность агонистов характеризуется концентрацией, при которой достигается половина максимального эффекта (EC50).

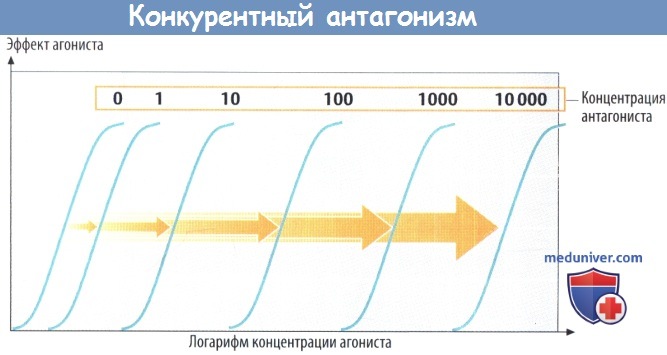

Антагонисты ослабляют эффект агонистов, противодействуя им. Конкурентные антагонисты обладают способностью связываться с рецепторами, но при этом функция клетки не изменяется. Другими словами, они лишены внутренней активности. Находясь в организме одновременно, агонист и конкурентный антагонист соперничают за связывание с рецептором. Химическое сродство и концентрация обоих соперников определяют, кто будет связываться активнее: агонист или антагонист.

Увеличивая концентрацию агониста, можно преодолеть блок со стороны антагониста: в этом случае кривая зависимости эффекта от концентрации сдвигается вправо, к более высокой концентрации с сохранением максимальной эффективности препарата.

Модели молекулярных механизмов действия агонистов и антагонистов

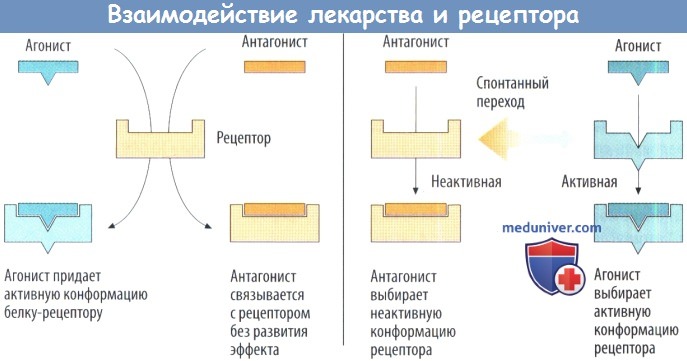

Агонист вызывает переход рецептора в активированную конформацию. Агонист связывается с рецептором в неактивированной конформации и вызывает его переход в активированное состояние. Антагонист прикрепляется к неактивному рецептору, не изменят его конформацию.

Агонист стабилизирует спонтанно появившуюся активированную конформацию. Рецептор способен спонтанно переходить в состояние активированной конформации. Однако обычно статистическая вероятность такого перехода настолько мала, что спонтанное возбуждение клеток определить не удается. Селективное связывание агониста происходит только с рецептором в активированной конформации и тем самым благоприятствует этому состоянию.

Антагонист способен связываться с рецептором, находящимся только в неактивном состоянии, продлевая его существование. Если у системы невысокая спонтанная активность, добавление антагониста не оказывает особого влияния. Однако, если система демонстрирует выэсокую спонтанную активность, антагонист может вызывать эффект, противоположный эффекту агониста, — такназываемый обратный агонист. «Истинный» агонист без внутренней активности (нейтральный агонист) обладает одинаковой аффинностью к активированным и неактивированным конформациям рецептора и не изменяет базальную активность клетки.

Согласно этой модели, частичный агонист обладает меньшей селективностью по отношению к активированному состоянию: однако в некоторой степени он связывается также с рецептором в неактивированном состоянии.

Другие виды антагонизма. Аллостерический антагонизм. Антагонист связывается за пределами места прикрепления агониста к рецепторуи вызывает снижениеаффинностиагони-ста. Последняя нарастает в случае аллостерического синергизма.

Функциональный антагонизм. Два агониста, действующие через различные рецепторы, изменяют одну и ту же переменную (диаметр бронхов) в противоположных направлениях (адреналин вызывает расширение, гистамин — сужение).

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Кардинальные антагонизмы что это

Популяции микроорганизмов, вступая в сложные взаимоотношения – конкурентные или кооперативные, при заселении различных частей органов, тканей микроорганизма формируют его специфический «микросимбиоценоз» [7]. При описании форм природных и искусственных сообществ микроорганизмов в литературе используется термин «ассоциации». В работах последнего десятилетия прошлого века для описания ассоциативных отношений или эктосимбиозов стали использовать термин «ассоциативный симбиоз» [8]. По мнению О.В. Бухарина, ассоциативный симбиоз – это многокомпонентная интегральная система, включающая хозяина в качестве макропартнера, стабильный доминантный микросимбионт и ассоциированные микросимбионты с разнонаправленными воздействиями, определяющими формирование, стабильность существования и продуктивность симбиоза в целом [2].

Большой интерес для исследований ассоциативных эктосимбиозов с микроорганизмами представляет ризосфера (узкая область почвы вдоль поверхности корней), так как она богато заселена микроорганизмами, оказывающими полифункциональное положительное влияние на растения [4]. Для обозначения таких бактерий используют термин plant growth promoting rhizobacteria (PGPR). Стимулирующие рост растений ассоциативные ризобактерии оказывают влияние на физиологические процессы растений, урожайность и качество растительной продукции [5], поэтому они все шире применяются в отечественном и мировом земледелии. Ризосфера служит их основной экологической нишей с наиболее благоприятными условиями [9]. В ризосферу из корней активно поступают сложные смеси легкодоступных органических источников энергии и углерода, что обусловливает ее высокую микробиологическую активность и образование отличающихся от почвенного микробоценоза специфических ризосферных микробных сообществ [7, 10].

На поверхности вегетативных подземных органов растений в основном доминируют грамотрицательные бактерии родов Pseudomonas, Erwinia, Xanthomonas, Flavobacterium, а в ризосфере и ризоплане растений – Pseudomonas, Flavobacterium, Agrobacterium, Azospirillum [2, 4]. Механизм действия этих микроорганизмов на фитопатогены включает конкуренцию за источник питания, эффективную колонизацию ризосферы, синтез антибиотических и рострегулирующих веществ [1]. Ассоциативные микроорганизмы, выделяющие в процессе роста антибиотические гетерогенные низкомолекулярные вещества, способны при низких концентрациях подавлять активность других микроорганизмов и тем самым влиять на жизнедеятельность растений [5].

Для изучения взаимодействий с полезными формами бактерий в ризосфере продуктивна концепция, согласно которой ассоциативные ризобактерии образуют с растением единую растительно-микробную систему с новыми свойствами, детерминированными положительным взаимодействием партнёров [2]. К ассоциативным предложено относить виды микроорганизмов, оказывающие положительное влияние на растения, но колонизирующие только поверхности органов и/или свободные пространства тканей. Ассоциативные микроорганизмы обитают в зоне прямого влияния растений, прилегающей к корням в почве или заселяют поверхность корней. Ризосферные микроорганизмы формируют на корнях растений сложные по таксономическому составу и структурно-функциональной организации сообщества, которые оказывают на растения полифункциональное воздействие [4].

Механизмы положительного влияния ризобактерий на жизнедеятельность растений делят на прямые и опосредованные. К прямым способам воздействия на растения предлагают относить: ассоциативную азотфиксацию, образование ростстимулирующих веществ, обеспечение легкоусвояемыми формами железа, фосфора и/или поглощение их из почвы и доставку в растения, формирование специфических трофических связей, уменьшение уровня этилена. Непрямые способы – предотвращение или уменьшение роста фитопатогенных почвенных микроорганизмов за счет выделения бактерицидных и антифунгальных метаболитов [2, 9].

Одной из важнейших проблем современного растениеводства являются фитопатогены, не только «традиционные» (облигатные), но и так называемые полиморфные группы грибов, включающие как сапротрофные, так и паразитические формы, многие из которых известны как биоразрушители, патогены культурных и дикорастущих растений [10]. Большинство сортов сельскохозяйственных культур в среднем реализуют только 20–25 % генетического потенциала продуктивности. При обеспечении защиты от возбудителей болезней, вредителей и сорняков они способны формировать значительно больший урожай. Среднемировой уровень потерь вследствие поражения сельскохозяйственных растений фитопатогенными микроорганизмами оценивается в 12 %. Это определяет важность защиты растений как одного из факторов интенсивного растениеводства. Установлено, что в борьбе с возбудителями болезней растений возможно использовать бактерии, обладающие антагонистическим действием по отношению к фитопатогенам [9]. Имеются сведения о том, что формирование эффективной растительно-бактериальной ассоциации определяется не только количеством выделяемых растением в ризосферное пространство растворимых органических соединений (экссудатов), но и их качественным составом, влияющим на приживаемость и размножение штамма в ризосфере. По этой причине можно говорить об относительной приуроченности штаммов PGPR к определенным видам и даже сортам растений, имеющим специфические характеристики химических корневых выделений [10]. Однако до сих пор антагонистическая активность ризосферных бактерий по отношению к фитопатогенам остается малоизученной.

Целью исследования явилось изучение антагонистической активности растительно-бактериальных ассоциантов по отношению к условно-патогенной и патогенной микрофлоре.

Материалы и методы исследования

Для выделения и идентификации используемых культур использовали такие питательные среды, как ЖСА, Эндо и МПА (Оболенск). Видовую идентификацию выделенных микробных ассоциантов проводили на основе изучения их морфологических, тинкториальных и биохимических свойств [6]. Для выявления Pseudomonas fluorescens использовали люминесцентную микроскопию (микроскоп – МИКМЕД-6 ЛЮМLed).

Антагонистический эффект выявляли у бактерий Pseudomonas fluorescens и Bacillus subtilis. В качестве тест-объекта использовали Staphylococcus aureus и Escherichia coli, обладающие типичными свойствами. Staphylococcus aureus – грамположительные кокки, диаметром 0,5–1,5 мкм, расположенные в мазке в виде небольших групп или виноградных гроздей, неподвижные (не имеют жгутиков), не образующие спор. Биохимически очень активны: продуцировали каталазу, восстанавливали нитриты из азота, обладали способностью гидролизовать белки, расщеплять многие углеводы в аэробных условиях. S. aureus расщепляли маннит и глюкозу не только в аэробных условиях, но и в анаэробных. Escherichia coli – короткие подвижные грамотрицательные палочки с закругленными концами, ферментировали лактозу с образование кислоты и газа (или лактозонегативны), на голодной среде c цитратом не расли, реакция Фогеса‒Проскауэра отрицательна, проба с MR положительна, не имели фенилаланиндезаминазы, не давали рост на среде с KCN [6]. Определение антимикробной активности проводили методом перпендикулярных штрихов [3]. Испытуемые штаммы наносили в виде штриха по диаметру, после инкубации 2–3 суток при температуре 37 °С к штаммам перпендикулярно подсевали тест-объекты (S.aureus и E.coli.). Антимикробные вещества, диффундирующие в толщу агара, задерживали рост чувствительных к ним микроорганизмов, что проявлялось в образовании зон отсутствия роста микробов (мм). О наличии и степени антагонистической активности у испытуемой бактерии судили по величине зоны ингибирования тест-штамма на границе со штрихом роста бактерии.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведенные исследования показали, что в микробоценозе ризосферы и ризопланы изученных семейств растений преобладали Pseudomonas fluorescens и Bacillus subtilis, характерной особенностью P. fluorescens являлись флюоресценция в ультрафиолетовом цвете, расщепление оксидазы и окисление глюкозы OF. P. fluorescens, в отличие от B.subtilis обладали подвижностью. B.subtilis проявляли маннит- и каталазаположительную активность, не расщепляли мочевину, обладали способностью к спорообразованию и давали положительную реакцию Фогеса‒Проскауэра (табл. 1).

Биохимическая активность ризосферных бактерий

Кардинальные антагонизмы что это

Поэтому целью данного исследования явилось определение антагонистической активности пробиотических штаммов лактобактерий в отношении клинических штаммов кандид с использованием разных методов, для осуществления которой предстояло решить следующие задачи – выделить чистые культуры штаммов грибов, пробиотических штаммов лактобацилл и реализовать выбранные методы: 1) совместное культивирование на твердой питательной среде; 2) совместное инкубирование в стерильном физиологическом растворе и, для сравнения, в жидкой питательной среде.

Совместное культивирование опытных штаммов на твердой питательной среде осуществляли по собственной опытным путем подобранной методике, создающей условия как из метода двухслойного агара благодаря возможности растущим культурам контактировать с метаболитами друг друга, так и метода посева штрихами, при котором культуры находятся на достаточно близком друг от друга расстоянии. На основе препарата «Максилак бэби» готовили суспензию в стерильном физиологическом растворе хлорида натрия. С той целью к 0,1г взвешенного в стерильной посуде лиофилизата добавляли 9,9мл стерильного физиологического раствора, через 15 минут тщательно перемешивали стерильной палочкой и раскапывали по 0,5мл в стерильные чашки Петри диаметром 95мм. Затем в каждую чашку добавляли по 20 мл расплавленного теплого стерильного лактоагара и перемешивали с суспензией вращательными движениями на плоскости.

После застывания агара на его поверхность мерной петлей (10мкл) наносили приготовленную на стерильном физиологическом растворе суспензию 48-часовой культуру кандид (10 5 КОЕ/мл), предварительно субкультивированных на лактоагаре, и распределяли прокаленным и остуженным шпателем. В качестве контроля использовали посевы кандид на лактоагаре при отсутствии пробиотических штаммов, а также посев синбиотического препарата в лактоагар без кандид.

Посевы инкубировали в аэробной атмосфере при температуре 37°C в течение 48 часов, затем подсчитывали количество выросших на поверхности агара колоний дрожжеподобных грибов при наличии роста пробиотических штаммов в толще питательной среды.

Антагонистическая активность оценивалась как слабая в случае уменьшения количества колоний грибов по сравнению с контролем на 0,6-3,2 lg, как умеренная – на 3,4-5,8 lg и высокая – на 5,9-6,5 lg [9].

При совместном культивировании штаммов на твердой питательной среде на всех чашках с лактоагаром отмечался видимый рост пробиотических штаммов в виде газона внутри пласта среды без выхода на поверхность. Количество колоний грибов в контрольных посевах соответствовало 10 3 КОЕ. В условиях совместного культивирования только у одного штамма кандид количество выросших колоний не отличалось от контроля, у остальных штаммов оно оказалось ниже: на один порядок у одного и на 2 порядка у четырех, что соответствует слабой антагонистической активности.

При совместном инкубировании в физиологическом растворе антагонистическая активность лактобактерий проявилась только в отношении 1 штамма гриба (количество клеток было снижено по сравнению с контролем на 0,6 lg), аналогичные данные были получены при совместном культивировании в сахарном бульоне. Также отмечено преобладание количества колоний остальных штаммов грибов над количеством лактобактерий в обоих условиях культивирования на 2 – 3 lg.

Таким образом, синбиотические штаммы лактобацилл по результатам используемого нами метода совместного культивирования на твердой питательной среде обладают слабой антагонистической активностью в отношении опытных штаммов кандид. Это может быть обусловлено и комплексным посевом синбиотика без выделения чистых культур его лактобацилл. Следует отметить, что данный подход уже осуществлялся нами путем посева десятикратных разведений синбиотического препарата в слой лактоагара с последующей инкубацией в аэробных условиях и пересевом отдельных выросших колоний в МРС-бульон в стерильные центрифужные пробирки с завинчивающимися крышками и столбики лактоагара для получения биомассы для приготовления суспензии инокулюма чистой культуры. Но, в отличие от лиофилизата, она не дает газонного роста культуры и, поэтому, заметной антагонистической активности.

Отсутствие антагонистической активности чистой культуры лактобактерий в отношении 3х штаммов грибов при совместном инкубировании как физиологическом растворе, так и в сахарном бульоне может быть обусловлена их устойчивостью к метаболитам лактобацилл, которые могут синтезироваться в питательной среде размножающейся популяцией или вовсе отсутствовать при данных условиях инкубирования. Следует отметить, что у беременных при нормоценозе и кандидозном поражении влагалища, согласно данным литературы, L.fermentum выделяется, но не относится к доминирующим видам данного биотопа (Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus gasseri), в случае кандидозного вагинита, однако L.fermentum занимает 4 место по частоте выделяемости [5]. Поэтому для них может быть не характерна активная выработка фунгицидных метаболитов.

Главным же представляется тот факт, что в литературе имеются сведения о различных типах взаимодействия в смешанных бульонных культурах между представителями рода Lactobacillus и грибами рода Candida, изучаемых в настоящее время и не обязательно носящих антагонистический характер [3,4]. Наличие антагонистической активности лактобацилл при инкубировании в жидкой среде только в отношении одного штамма кандид обусловлено, очевидно механизмами кворум-сенсинга, которые функционируют у сочетаний одних и тех же таксономических групп по-разному и, зависят, от конкретного штамма [3,4].

Отсутствие антагонистической активности лактобактерий в отношении трех штаммов грибов при использовании второго метода – совместного инкубирования в жидкой фазе еще и с количественным преобладанием кандид может быть обусловлено накапливаемыми в настоящее время данными о необходимости пересмотра концепции однонаправленного влияния штаммов одного вида микроорганизмов на другой вид (например, антагонизм лактобацилл – потенциальных «штаммов-ингибиторов» в отношении кандид – ожидаемых штаммов-мишеней) в концепцию взаимовлияния разных видов друг на друга.