Кем и для чего были изобретены перфокарты

Перфокарта

Информация представлена наличием или отсутствием отверстия в определённой позиции карты из тонкого картона

Перфока́рта (перфорационная карта, перфорированная карта, от лат. perforo — пробиваю и лат. charta — лист из папируса; бумага) — носитель информации, предназначенный для использования в системах автоматической обработки данных. Сделанная из тонкого картона, перфокарта представляет информацию наличием или отсутствием отверстий в определённых позициях карты.

Содержание

История

Перфокарты впервые начали применяться в ткацких станках Жаккарда (1808) для управления узорами на тканях. В информатике перфокарты впервые были применены в «интеллектуальных машинах» коллежского советника С.Н. Корсакова (1832), механических устройствах для информационного поиска и классификации записей. Перфокарты также планировалось использовать в «аналитической машине» Бэббиджа. В конце XIX в. началось использование перфокарт для обработки результатов переписей населения в США (см. табулятор Холлерита).

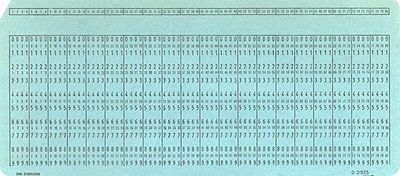

Существовало много разных форматов перфокарт; наиболее распространённым был «формат IBM», введённый в 1928 г. — 12 строк и 80 колонок, размер карты 7⅜ × 3¾ дюйма (187,325 × 82,55 мм), толщина карты 0,007 дюйма (0,178 мм). Первоначально углы были острые, а с 1964 г. — скруглённые (впрочем, в СССР и позже использовали карты с нескруглёнными углами). Примечательно, что по приблизительным подсчетам, гигабайт информации, представленной в виде перфокарт весил бы примерно 22 тонны (не считая веса, потерянного в результате перфорации отверстий).

Применение в компьютерной технике

Компьютеры первого поколения, в 20—50-е годы XX столетия, использовали перфокарты в качестве основного носителя при хранении и обработке данных. Затем, в течение 70-х — начале 80-х, они использовались только для хранения данных и постепенно были замещены гибкими магнитными дисками большого размера. В настоящее время перфокарты не используются нигде, кроме устаревших систем, однако оставили свой след в компьютерной технике: отображаемый по умолчанию текстовый видеорежим дисплеев подавляющего большинства компьютерных устройств содержит по горизонтали 80 знакомест, ровно столько, сколько их было на стандартной перфокарте.

Главным преимуществом перфокарт было удобство манипуляции данными — в любом месте колоды можно было добавить карты, удалить, заменить одни карты другими (т.е. фактически выполнять многие функции, позже реализованные в интерактивных текстовых редакторах).

Двоичный и текстовый режим

При работе с перфокартами в двоичном режиме перфокарта рассматривается как двумерный битовый массив; допустимы любые комбинации пробивок. Например, в системах IBM 701 машинное слово состояло из 36 бит; при записи данных на перфокарты в одной строке пробивок записывалось 2 машинных слова (последние 8 колонок не использовались), всего на одну перфокарту можно было записать 24 машинных слова.

При работе с перфокартами в текстовом режиме каждая колонка обозначает один символ; таким образом, одна перфокарта представляет строку из 80 символов. Допускаются лишь некоторые комбинации пробивок. Наиболее просто кодируются цифры — одной пробивкой в позиции, обозначенной данной цифрой. Буквы и другие символы кодируются несколькими пробивками в одной колонке. Отсутствие пробивок в колонке означает пробел (в отличие от перфоленты, где отсутствие пробивок означает пустой символ, NUL). В системе IBM/360 были определены комбинации пробивок для всех 256 значений байта (например, пустой символ NUL обозначался комбинацией 12-0-1-8-9), так что фактически в текстовом режиме можно было записывать и любые двоичные данные.

Для удобства работы с текстовыми данными вдоль верхнего края перфокарты часто печатались те же символы в обычном человекочитаемом виде.

Пример кода

Следует заметить, что везде одинаково кодировались только цифры и латинские буквы; в кодировании остальных символов существовал большой разнобой.

Что такое перфокарта, зачем она была нужна и куда исчезла

Немногие из современных компьютерных пользователей знают про этот универсальный носитель, с помощью которого начинался диалог человека с машиной.

Стремительная скорость научно-технического прогресса, за которой большинство из нас более уже и не пытается поспевать, это та данность, в которой мы ныне живём. Наиболее осязаемо эта скорость проявляется в стремительном исчезновении предметов и вещей, которые на памяти живущих совсем недавно считались признаком и мерилом этого самого прогресса.

Взять хотя бы перфокарты, без которых в 60-70-е годы прошлого века не мыслилась полноценная работа ни одной продвинутой электронно-вычислительной машины.

Так случилось, что, несмотря на совершенное отсутствие математических способностей, автору этих строк пришлось помаяться не только с изучением высшей математики, но ещё и пройти курс вычислительной техники. И даже получить соответствующий диплом, подтверждающий квалификацию машиниста-оператора ЭВМ. А всё дело в том, что единственная школа в научном городке казахстанских физиков (ныне посёлок Алатау), где прошло моё детство, имела «математический уклон». Так что особых возможностей для привередливого выбора попросту не было.

Курс вычислительной техники, хоть и считался факультативным, был вполне себе обязательным. Так что в 9 и 10 классах все мои однокашники поголовно зубрили теорию и усваивали азы практической работы по данному предмету.

Практика проходила в Вычислительном центре Института физики высоких энергий, где работали многие наши родители. Институт этот (как и соседний – ядерной физики) шефствовал над школой, и шефство это не было формальностью. Оснащённости наших кабинетов физики и химии завидовали белой завистью все школы не только в Алма-Атинской области, к которой тогда относился посёлок, но и самой Алма-Аты, которой нас вскоре передали.

Вычислительный центр ИФВЭ был в те годы, возможно, лучшим в республике, потому что располагал двумя большими электронно-счётными машинами БЭСМ-4 и одной БЭСМ-6, считавшейся флагманом советской вычислительной техники и надеждой кибернетики. Кибернетика же, как знали тогда все, была «наукой будущего» (несмотря на то, что несколькими десятками лет ранее с высоких трибун называлась лженаукой).

То, что под три ЭВМ был отдан целый этаж старого института (а в новом корпусе уже после нас специально был построен целый флигель), говорило не только об уважении руководства к сфере. Размеры были главным! Каждая БЭСМ со своей «периферией» занимала по несколько комнат. А особенно габаритной была самая-самая – БЭСМ-6. Такова была в условиях старых технологий цена за быстродействие (миллион операций в секунду!). В какой-то момент эволюции показатели делали эту машину наиболее передовой в Старом свете, а сейчас эти характеристики могут показаться смешными для обладателя любого ноутбука!

Но общаться с машиной напрямую, так, как это происходит у пользователя с домашним компьютером, было невозможно. Для этого существовали специальные языки программирования – «Фортран» и «Алгол». А также бумажные перфокарты, с помощью которых осуществлялся ввод команд. На перфокартах же хранилась и информация. В этом отношении они были полноценным связующим звеном между бумажной и цифровой эпохами.

Использованная (по прямому назначению!) перфокарта была вся продырявлена – перфорирована, то есть заполнена информацией. Информация на перфокартах напоминала своеобразную карточную колоду, смысл которой менялся в зависимости от растасовки. Всего же на одну карту вмещалась фраза не более чем в нескольких десятков слов.

Вот что пишет про неё Википедия (тут ей вполне можно доверять, тут ей карта в руки. ):

«Перфока́рта (перфорационная карта, перфорированная карта, от лат. perforo – «пробиваю» и лат. charta – лист из папируса; бумага) – носитель информации из тонкого картона, представляет информацию наличием или отсутствием отверстий в определённых позициях карты. Наиболее широко перфокарты применялись во второй половине XX века для ввода и хранения данных в системах автоматизированной обработки информации. В настоящее время, как и перфолента, практически вытеснены более компактными, быстрыми и удобными полупроводниковыми, магнитными и оптическими носителями.

С 1-й по 5-ю колонку располагалась область меток, 6-я служила для маркировки текста как продолжения предыдущей строки (любым символом, кроме пробела и «0»), а с 7-й по 72-ю располагался собственно текст оператора или комментария. Колонки с 73-й по 80-ю могли служить для нумерации карт (чтобы восстановить случайно рассыпавшуюся колоду) или для краткого комментария».

Сложно? А кто обещал, что будет легко? Человек только учился разговаривать с машинами.

Однако для нас, новоиспекаемых операторов-программистов ЭВМ и прочих причастных значение перфокарт в жизни было гораздо шире утилитарного общения с железом. Я специально попросил своих школьных товарищей воскресить в памяти массивы данных об этих карточках из тонкого бежевого картона, и ответы не заставили себя ждать.

– Перфокарта! Ввод данных! К ней прилагались лезвие бритвы, шаблон, раскрашенный цветными карандашами, ну и знание кодов.

– Мы из этих карточек, потерявших всякий смысл в 80-е, делали домашнюю книжную картотеку. Технологию почерпнули из журнала «Наука и жизнь». Пробиваешь две дырочки в нужных местах и используешь две спицы. Круто было!

– А ещё из них получались хорошие стаканчики для рассады и подручные материалы для производства игральных карт – помню, один мой товарищ сделал даже в эротическом варианте!

– Не только карты – карточки для изучения «англицких» слов были хорошие.

– У них была тыща применений: наш товарищ рисовал тушью прекрасные открытки, стихи на таких карточках сами придумывались, список дел, картотеки, домики, пасьянсы, закладки, визитки и т.д. В общем, в сумочке пачечка перфокарт водилась всегда! Детишкам даже домики строили и клеили.

– Перфокарты – это суперотличное приспособление для всего! Любовь к перфокартам у нас в крови! Само ощущение, когда держишь её в руках, незабываемо! Это почти наш символ времени!

Вот такой ушедший символ того недавнего времени, которое ногами своими уже в прошлом.

Перфокарты канули в былое бесследно? Не совсем. По утверждению знатоков, как рудимент эти карты мелькают перед нашими глазами доселе. Дело в том, что «отображаемый по умолчанию текстовый видеорежим дисплеев подавляющего большинства компьютерных устройств содержит по горизонтали 80 знакомест – ровно столько, сколько их было на стандартной перфокарте».

История хранения данных: говорим о перфокартах

Окунёмся в историю форматов хранения данных. Взглянем на то, как они рождались, развивались и умирали. Начну рассказ с перфокарт.

Перфокарты начали повсеместно использоваться в конце XIX века и оставались массовым инструментом вплоть до 60-х годов XX-го. Однако мало кто знает, что их история началась задолго до появления компьютера.

Одним из наиболее важных музыкальных инструментов средневековья были колокола. Однако традиционная звонница не особенно проста в управлении. Сложности с большим количество верёвок, прикрепленных к языкам инструмента, испытывали даже обученные звонари.

Фото — Oliver Raupach — CC BY-SA — Карильон в Олимпийском парке Мюнхена

Для решения этой проблемы появились карильоны — механические звонницы. Педальный механизм приводил в движение сложную систему рычагов, позволяя управлять инструментом усилиями одного человека.

Фото — Uwe Aranas — CC BY-SA — Барабан карильона на колокольне города Брюгге

В XIV веке для дальнейшего удобства карильоны начали автоматизировать. Они получили металлический цилиндр с зубьями, двигавший рычаги в нужной последовательности по мере вращения. Этот прорыв положил основу Европейской традиции механических инструментов. В частности, по схожему принципу работают шарманки.

Со временем этот принцип барабанной автоматизации начал проникать и в другие сферы деятельности человека. В частности, его вариация нашла применение в текстильной промышленности. Текстильщик Базиль Бушон в XVIII веке автоматизировал ткацкий станок для вышивки сложных рисунков на китайских шелковых платьях.

Фото — Dogcow — CC BY-SA — Автоматизированный станок Базиля Бушона

Бушон «перевернул» знакомый ему с детства принцип барабанной автоматизации. В карильонах и шарманках рычаги управляются зубьями, закреплёнными на барабане. В машинах Базиля рисунок «программировался» отверстиями на бумажной ленте, через которые проходили челноки. Так, появилась первая «перфокарта».

Модель, созданная Бушоном, не была идеальна — для движения перфоленты требовался отдельный оператор. Но у технологии имелся потенциал. Поэтому, когда в начале XIX века такие станки оптимизировал другой француз — Жозеф Мари Жакар — они приобрели популярность. Жаккардовы устройства распространились по всей Европе. При этом перфокарты используются в текстильном производстве и по сей день.

Именно Жаккардовым станком вдохновлялся Чарлз Бэббидж при проектировании своей знаменитой аналитической машины — перфокарты показались ему идеальным методом ввода данных.

Предполагалось использование перфокарт трёх типов — с входными данными, информацией о планируемой арифметической операции, и инструкциями для выгрузки информации из оперативной памяти.

Однако при жизни Бэббиджа полноценный прототип не был реализован, сохранились лишь перфокарты, предположенные для демонстрации.

Фото — Alan Levine — CC BY — Карты Чарльза Беббиджа

В массовое пользование перфокарты вошли значительно позже, с изобретением табуляторов — электромеханических машин для авторизации обработки данных. Их потенциал в сферах статистики и бухгалтерского учёта стал гарантией коммерческого успеха и поспособствовал росту IBM.

Правительство США закупило ряд таких машин для проведения переписи населения в 1890 году. Эксперимент оказался удачным и их примеру последовало множество стран. Например, в 1897 году табуляторы использовались в единственной в истории переписи Российской Империи.

Используемые во время переписи населения перфокарты имели всего 24 колонки в ширину и создавались из непрочной бумаги. Более того, они умели хранить лишь примитивную информацию из опросников, например, в каком поле при ответе на вопрос человек поставил галочку. Со временем этого оказалось недостаточно и появилась необходимость в кодировках, которые бы позволили хранить на перфокартах больше информации.

Первый стандарт перфокарты для вычислительных систем, стал самым массовым — это был IBM-80. Такие карты имели 80 колонок и позволяли с помощью комбинаций прокалываний кодировать символы латинского алфавита и цифры. Со временем в стандарт были добавлены комбинации для знаков пунктуации и специальных символов. Используемая кодировка называлась EBCDIC (Extended Binary Code Decimal Interchange Code).

Фото — Gwern — PD — Пробитая перфокарта стандарта IBM-80

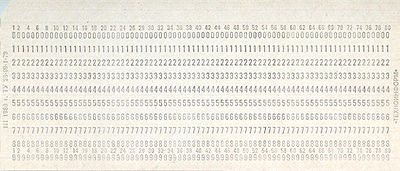

Для удобства пользователей мейнфреймов IBM также изготавливался мобильный вариант этих карт, состоявший из 40 колонок.

Фото — George Shuklin — CC BY-SA — Пробитая отечественная перфокарта

В Советском Союзе использовались кириллические перфокарты, изготовленные по ГОСТ 10859-64. Стандарт был введён в 1964 году, и в 1969 году обновлён для кодирования 7-битных данных.

Перфокарты — это лучше, чем ничего. Но особенности формата создают целый ряд проблем. Обращаться с программами, написанными на перфокартах, было попросту неудобно.

Для одной программы зачастую требовались десятки, сотни или даже тысячи перфокарт. Если ветер разбросал стопку карт по комнате, несчастным программистам приходилось вручную восстанавливать их порядок. Конечно, существовали машины автоматической сортировки перфокарт — вроде IBM 82 — но они были дорогими. Их в основном использовали в больших компьютерных центрах для распределения задач по важности.

Фото — waelder — CC BY-SA — Сортировщик перфокарт IBM 82

При этом перфокарты занимали много места. В иных случаях для их хранения использовали целые ангары. Кстати, чтобы внести в программу изменения или исправить ошибку, нужно было искать отверстие на перфокарте и буквально заклеивать его. Отсюда и пошло употребление слова «патч».

Из-за большого количества неудобств от этого формата хранения данных отказались. Перфокарты заменила магнитная лента, которая до сих пор используется в дата-центрах. О ней поговорим в следующей части.

Справочная: как работают перфокарты

Совершим небольшой экскурс в историю технологии пробивной силы.

Перфокарты (от латинского perforo — пробиваю) — это носители информации из тонкого картона, данные на которых кодируются с помощью отверстий, проделанных в определенных точках. Впервые они появились в 1804 году, когда французский изобретатель Жозеф Жаккар, представил ткацкий станок с высочайшей для той эпохи степенью автоматизации. С помощью перфокарт Жаккар мог формировать самые разные узоры на тканях.

Нити у станка пропускались через отверстия в жестяных пластинах. Последовательность отверстий — в современной терминологии — «программировала» место, которое нить занимала в будущем узоре.

В текстильном деле метод широко применяется по сей день: так, многие вязальные машины, например марки Brother, работают на перфокартах.

Изобретение Жаккара вдохновило английского математика-новатора Чарльза Бэббиджа. Он решил позаимствовать идею перфорированных пластин и использовать их для создания аналитической вычислительной машины. Её блок-схему он предложил в 1834 году. Правда, замысел первого «компьютера» на перфокартах существенно опередил своё время.

Из соображений исторической справедливости нельзя не упомянуть современника Бэббиджа — русского изобретателя Семёна Корсакова. В 1832 году он собрал механический гомеоскоп с неподвижными частями: он помогал найти лекарство в структурированной перфорированной таблице по определённым признакам заболевания (симптомам). Принцип работы устройства можно посмотреть на странице в Википедии.

Активно перфокарты начали использовать на рубеже веков. В 1890 году американский инженер Герман Холлерит сконструировал «табулирующую машину», предназначенную для обработки результатов переписи населения Соединённых Штатов. Её создание было продиктовано тем, что ручной анализ материалов предыдущей переписи занял несколько лет.

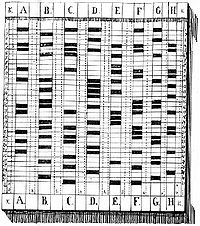

Холлерит представил перфокарты с двенадцатью рядами по двадцать дырок в каждом. Они кодировали информацию о возрасте жителя США, семейном положении, количестве детей и так далее. Перфокарты помещались в специальный аппарат, который автоматически подсчитывал число тех или иных конфигураций пробитых отверстий. По сути, это была первая в мире система для обработки больших данных.

После успеха и тиражирования своего изобретения в 1896 году Холлерит открыл фирму Tabulating Machine Co. Спустя пятнадцать лет она объединилась с двумя другими конторами по автоматизации статистических подсчётов и превратилась в Computing Tabulating Recording. Последняя, в свою очередь, позже была преобразована в ныне известную IBM.

В IBM продолжили разработку «перфотехнологий» и в 1928 году представили новую карту (IBM Card) размерами 7⅜ х 3¾ дюйма. Она имела 80 столбцов и 12 строк, а пробиваемые в ней отверстия были прямоугольными.

Сначала она использовалась со счётными машинами и компьютерами фирмы, но впоследствии завоевала статус технологического стандарта. Перенял его в дальнейшем и Советский Союз.

Для считывания перфокарт использовались два метода — электромеханический и фотоэлектрический. В первом случае поверхность носителя информации подвергалась воздействию металлических прощупывающих щёток. Пройдя через отверстие в картоне, они замыкали контур электроцепи, сигнализируя о наличии проёма в этом месте. Во втором случае в схеме задействовались фотодиоды, у которых падало сопротивление при попадании на них света через пробой.

В 1920–1950-е годы перфокарты безраздельно доминировали в качестве носителя. С их помощью как обрабатывали данные, так и хранили их. Однако с увеличением темпов технического прогресса обнаружилось, что перфокарты становятся «бутылочным горлышком» индустрии.

Виной тому была их скромная ёмкость. На стандартной перфокарте кодировалось до 80 символов. А значит для запоминания одного мегабайта данных требовалось свыше 13 тыс. картонных носителей. Кроме того, скорость чтения и записи на перфокарты оставляла желать лучшего. Через считыватели нельзя было пропустить больше 1 тыс. перфокарт в минуту.

По этим причинам усилия многих инженерных школ были брошены на разработку новых технологий хранения данных. И в скором времени перфокарты заменили более «прогрессивной» магнитной лентой.

Окончательно свои позиции перфокарты уступили в 1980-х, вытесненные более надёжными и ёмкими магнитными лентами и гибкими дисками. Однако свой след в истории они оставили, и заметный. Достаточно сказать, что на перфокартах был реализован ввод данных в электронно-счётный комплекс для вычисления и корректировок орбиты первого искусственного спутника Земли, запущенного СССР в 1957 году.

Перфокарты стали настолько обыденной деталью в технологической индустрии, что мыслились как неотъемлемый её атрибут. Об этом даже писали фантасты. У Роберта Шекли в романе «Корпорация „Бессмертие“» (1958) люди XXII века летают на гелитакси и умеют переносить сознание из одного тела в другое, однако в работе по-прежнему задействуют перфокарты.

При всем при этом Роберт Шекли может быть не так далек от правды, как видится сегодня. Компания IBM — которая расформировала департамент, занимавшийся перфокартами — разрабатывает новую технологию сверхплотной записи информации. Она называется Millipede, и в её основе лежит метод перфорирования носителя.

Крохотные иглы продавливают на кусочке пластика нанометровые углубления, каждое из которых означает один бит. Millipede позволяет записать на кусочке пластика размером с почтовую марку порядка 25 Гбайт данных. Так что, быть может, в ходе четвёртой промышленной революции «перфокарты» ждёт ренессанс.

Национальная библиотека им. Н. Э. Баумана

Bauman National Library

Персональные инструменты

Перфокарта

Содержание

История

Впервые перфокарты применил в своем ткацком станке Жаккард в 1804 г. Перфокарты были соединены друг с другом и, скорее, походили на широкую перфоленту больших размеров.

Первое изобретение Г.Холлерита состояло из устройства записи на широкую перфоленту, и в процессе эксплуатации выяснилось, что лента не очень удобна для поставленных целей вычисления статистики. Тогда и настал черед перфокарт.

Первый комплекс оборудования не имел специального перфоратора, а использовал пробойник кондуктора в поездах. Карточки сортировались электрическим способом, но подача, выемка и перемещение в сортировочный ящик осуществлялись вручную. Применение данной системы резко ускорило процесс обработки статистики и позволило получить первые результаты (в частности, количество населения) через несколько недель после проведения переписи. Первая система Холлерита позволяла только подсчитывать количество карточек с определенными комбинациями пробивок. Сами карточки для каждого применения были различных размеров, зоны пробивок могли размещаться в различных частях карты.

Применение специального перфоратора-пантографа позволило улучшить процесс пробивки карт и повысить скорость работы примерно до 500 карт в день [Рид-Грин 1989,c.74]. Был также разработан специальный пробойник для пробивки постоянной информации (сначала в четырех колонках, а потом и в десяти подряд стоящих колонках). Требования промышленности и других переписей поставили вопрос о суммировании данных, пробитых на карточках. Это отразилось в нескольких новых изобретениях Холлерита, в частности новом интегрирующем (суммирующем) перфораторе.

Карты постепенно перешли к одному размеру, расположение и размер круглых пробивок было приведено к одному стандарту, который оставался единым для большинства машин, до тех пор, пока в 1928г. IBM не ввела новую карту с прямоугольными пробивками. Эти карты дожили до нашего времени. Также выяснилось, что производство карт гораздо более прибыльный бизнес, чем производство машин.

Поддержка использования данного носителя информации вызвала появление индустрии по производству широкого класса специализированного оборудования — раскладочно-подборочных, расшифровочных и других машин.

Применение в компьютерной технике

Компьютеры первого поколения, в 20—50-е годы XX столетия, использовали перфокарты в качестве основного носителя при хранении и обработке данных. Затем, в течение 70-х — начале 80-х, они использовались только для хранения данных и постепенно были замещены гибкими магнитными дисками большого размера. В настоящее время перфокарты не используются нигде, кроме устаревших систем, однако оставили свой след в компьютерной технике: отображаемый по умолчанию текстовый видеорежим дисплеев подавляющего большинства компьютерных устройств содержит по горизонтали 80 знакомест, ровно столько, сколько их было на стандартной перфокарте.

Главным преимуществом перфокарт было удобство манипуляции данными — в любом месте колоды можно было добавить карты, удалить, заменить одни карты другими (т.е. фактически выполнять многие функции, позже реализованные в интерактивных текстовых редакторах).

Двоичный и текстовый режим

Работа с перфокартами была возможна в двоичном и текстовом режимах. В двоичном режиме информация, записанная на перфокарту представляла собой двумерный битовый массив. Например, в одной из систем IBM машинное слово содержало 36 бит. Так как последние 8 колонок не использовались, то в каждой строке могло содержаться 2 машинных слова, а на всей перфокарте, соответственно, 24. Текстовый режим работе с перфокартой подразумевал хранение одного символа в каждой колонке, т.е. на одной перфокарте можно было разместить строку из 80 символов. Интересно, что для хранения 1 Гб информации требуется, приблизительно, 22 тонны перфокарт, если не учитывать снижение веса в результате перфорации.

Пример кода

12 / X XXXXXXXXX XXXXXX 11| X XXXXXXXXX XXXXXX

Современное положение

В настоящее время перфокарты нигде не используются, хотя их след можно найти даже сегодня. Во многих электронных устройствах графический режим с минимальными параметрами подразумевает 80 символов в строке, как в стандартной перфокарте. Также, многие программисты до сих пор стараются при написании исходного кода придерживаться длины строки в 80 символов. Хотя, учитывая разрешения современных мониторов, это требование является устаревшим. Использование перфокарт явилось важной ступенью для научно-технического прогресса на пути становления и развития информатики и вычислительной техники.