Кейсы геттиера показывают что

Термин «проблема Геттье», «случай Геттье» или даже прилагательное «Gettiered» иногда используется для описания любого случая в области эпистемологии, который имеет целью опровергнуть представление JTB о знании.

На статью Геттье было получено множество откликов. Некоторые отвергают примеры Геттье, в то время как другие стремятся скорректировать представление JTB о знании и ослабить силу этих контрпримеров. Проблемы Геттье нашли свое отражение даже в социологических экспериментах, в которых исследователи изучали интуитивную реакцию на случаи Геттье людей различной демографии.

СОДЕРЖАНИЕ

История

Случай Рассела, называемый корпусом остановленных часов, выглядит следующим образом: Алиса видит часы, которые показывают два часа, и считает, что время два часа. На самом деле сейчас два часа дня. Однако есть проблема: Алиса не знает, что часы, на которые она смотрит, остановились двенадцать часов назад. Таким образом, Алиса имеет случайно верное, оправданное убеждение. Рассел дает свой собственный ответ на проблему. Формулировка проблемы Эдмундом Геттье была важна, поскольку она совпала с подъемом философского натурализма, продвигаемого У. В. О. Куайном и другими, и использовалась как оправдание для перехода к экстерналистским теориям оправдания. Джон Л. Поллок и Джозеф Круз заявили, что проблема Геттиера «фундаментально изменила характер современной эпистемологии» и стала «центральной проблемой эпистемологии, поскольку она создает явный барьер для анализа знания».

Элвин Плантинга отвергает исторический анализ:

Знание как обоснованное истинное убеждение (JTB)

Два оригинальных контрпримера Геттье

Случай I

Свидетельством Смита в пользу (d) могло быть то, что президент компании заверил его, что Джонс, в конце концов, будет избран и что он, Смит, пересчитал монеты в кармане Джонса десять минут назад. Предложение (d) влечет за собой: (e) Человек, который получит работу, имеет в кармане десять монет.

Предположим, что Смит видит следствие от (d) к (e) и принимает (e) на основании (d), для чего у него есть веские доказательства. В этом случае Смит имеет очевидные основания полагать, что (e) верно.

Но представьте, кроме того, что неизвестный Смиту, он сам, а не Джонс, получит эту работу. И, кроме того, Смит не знал, что у него самого в кармане десять монет. Утверждение (e) истинно, хотя предложение (d), из которого Смит вывел (e), ложно. Таким образом, в нашем примере все следующие утверждения верны: (i) (e) верно, (ii) Смит считает, что (e) верно, и (iii) Смит имеет все основания полагать, что (e) верно. Но столь же ясно, что Смит не знает, что (е) истинно; поскольку (e) верно в силу количества монет в кармане Смита, в то время как Смит не знает, сколько монет находится в его кармане, и основывает свою веру в (e) на подсчете монет в кармане Джонса, которые он ложно считает себя человеком, который получит эту работу.

Дело II

Ложные посылки и обобщенные проблемы в стиле Геттье

Обобщенная проблема

Возражения против подхода «без ложных предпосылок»

Решение «без ложных предпосылок» (или «без ложных лемм»), которое было предложено в начале обсуждения, подверглось критике, поскольку затем были сконструированы или придуманы более общие проблемы в стиле Геттье, в которых, как утверждается, оправданное истинное убеждение не похоже на быть результатом цепочки рассуждений из обоснованного ложного убеждения. Например:

Построение произвольных задач Геттье

Основная идея, лежащая в основе примеров Геттье, состоит в том, что обоснование веры ошибочно или неверно, но вера оказывается верной благодаря чистой случайности. Линда Загзебски показывает, что любой анализ знания с точки зрения истинной веры и некоторого другого элемента оправдания, который не зависит от истины, будет предметом рассмотрения дел Геттье. Она предлагает формулу для создания кейсов Геттье:

(1) начните со случая обоснованного ложного убеждения;

(2) исправить пример, сделав элемент оправдания достаточно сильным для знания, но верование ложное по чистой случайности;

(3) снова измените пример, добавив еще один элемент случайности, так что убеждение истинно, но при этом элемент оправдания остается неизменным;

Это создаст пример убеждения, которое достаточно обосновано (при некотором анализе знаний), чтобы быть знанием, которое истинно и которое интуитивно не является примером знания. Другими словами, случаи Геттье могут быть созданы для любого анализа знаний, который включает критерий обоснования и критерий истинности, которые сильно коррелированы, но обладают некоторой степенью независимости.

Ответы Gettier

Ответы на проблемы Геттье можно разделить на три категории:

Четвертое условие (JTB + G) приближается

Причинная теория Гольдмана

Условие отказоустойчивости Лерера – Паксона

Прагматизм

Пересмотр подходов JTB

Убедительные доводы Фреда Дрецке и поиск истины Роберта Нозика

Фред Дрецке разработал отчет о знании, который он назвал «убедительными причинами», возрожденный Робертом Нозиком как то, что он назвал сослагательным наклонением или счетом отслеживания истины. Формулировка Нозика утверждает, что утверждение p является примером знания, когда:

Критика и контрпримеры (особенно случай с бабушкой ) вызвали пересмотр, в результате которого были изменены пункты (3) и (4), чтобы ограничиться одним и тем же методом (т. Е. Видением):

Джонс едет по шоссе, смотрит вверх и случайно видит настоящий сарай, и таким образом формируется убеждение.

Хотя Джонсу повезло, его легко можно было обмануть, и он не знал об этом. Следовательно, это не соответствует посылке 4, поскольку, если бы Джонс увидел фальшивый сарай, он бы не догадался, что это фальшивый сарай. Так что это не знание.

Альтернативный пример: Джонс смотрит вверх и формирует убеждение.

Перспективный отчет Роберта Фогелина

Скептицизм Ричарда Киркхэма

Ричард Киркхэм предположил, что лучше всего начать с определения знания, настолько сильного, что дать ему контрпример логически невозможно. Затем следует проверить, можно ли его ослабить, не подвергаясь контрпримеру. Он заключает, что всегда будет контрпример к любому определению знания, в котором свидетельство верующего не требует логической веры. Поскольку в большинстве случаев свидетельства верующего не требуют веры, Киркхэм скептически относится к знаниям. Он отмечает, что убеждение может быть рациональным, даже если оно не является элементом знания. (см. также: фаллибилизм )

Попытки растворить проблему

Можно было бы ответить Геттьеру, прежде всего, найдя способ избежать его выводов. Однако вряд ли можно утверждать, что знание является оправданной истинной верой, если есть случаи, когда истинная вера оправдана, но не является знанием; таким образом, те, кто хочет избежать выводов Геттье, должны найти способ опровергнуть контрпримеры Геттье. Для этого в рамках параметров конкретного контрпримера или образца они должны либо принять, что

или продемонстрировать случай, в котором можно обойти передачу образца, устранив любую необходимость считать, что JTB применяется только в тех областях, которые Геттье сделал неясными, не уменьшая тем самым силу JTB для применения в этих случаях там, где это действительно важно. Тогда, хотя в случаях Геттье указано, что Смит имеет определенное убеждение и что его убеждение истинно, кажется, что для того, чтобы предложить (1), нужно утверждать, что Геттье (или, то есть автор, ответственный за конкретную форму слова в данном случае, известные как случай (1), и кто делает утверждение о «предполагаемых» убеждениях Смита), идет не так, потому что он имеет неправильное представление об оправдании. Такой аргумент часто зависит от экстерналистского подхода, на основании которого «оправдание» понимается таким образом, что то, является ли убеждение «оправданным», зависит не только от внутреннего состояния верующего, но также и от того, как это внутреннее состояние связано. во внешний мир. Экстерналистские объяснения обычно строятся таким образом, что предполагаемые убеждения Смита в случаях I и II на самом деле не оправданы (хотя Смиту так и кажется), потому что его убеждения не совпадают с миром должным образом или что он Можно показать, что неверно утверждать, что «Смит» вообще имеет какое-либо существенное «конкретное» убеждение, с точки зрения JTB или иным образом. Такие рассказы, конечно, сталкиваются с тем же бременем, что и каузальные ответы Геттьеру: они должны объяснять, какого рода отношения между миром и верующим считаются отношениями оправдания.

Экспериментальное исследование

Некоторые ранние работы в области экспериментальной философии предполагали, что традиционные интуитивные представления о случаях Геттье могут меняться в зависимости от культур. Однако последующие исследования последовательно не смогли воспроизвести эти результаты, вместо этого обнаружив, что участники из разных культур действительно разделяют традиционную интуицию. Более поздние исследования предоставили доказательства противоположной гипотезы о том, что люди из разных культур имеют схожую интуицию в этих случаях.

«Проблема Геттиера»: почему сложно что-то по-настоящему знать

Что есть знание? Философы тысячелетиями определяли его как «обоснованное истинное убеждение». Но Эдмунд Геттиер продемонстрировал, используя мысленный эксперимент с короткими историями, что это интуитивное определение знания ошибочно. Разбираемся, что не так с нашей уверенностью в своей правоте.

В 1960-х американский философ Эдмунд Геттиер разработал мысленный эксперимент, который впоследствии стал известен как «проблема Геттиера». Он показал, что что-то не так в нашем понимании знания. И спустя 50 лет философы все еще дискутируют по этому поводу. Дженнифер Нейгал, изучающий разум в университете Торонто, отмечает следующее:

«…Устойчивость проблемы Геттиера показывает, что трудно (если не невозможно) разработать какую-либо явную редуктивную теорию познания».

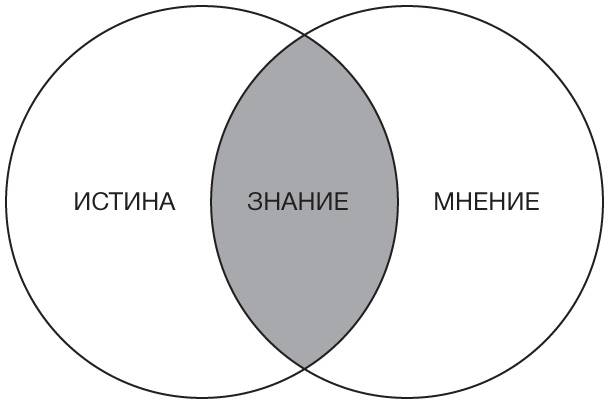

Что есть знание? Мыслители тысячелетиями определяли его как «обоснованное истинное убеждение». Рассуждения казались доказанными: просто убеждение в том, что впоследствии оказывается правдой, необязательно является знанием. Если ваша подруга скажет, что она знает, что вы ели прошлой ночью (допустим, это вегетарианская пицца), и если она права, это не значит, что она знала это. Это было просто удачное предположение – всего лишь верное убеждение. Ваша подруга может знать, но хотя, если она назвала вегетарианскую пищу, потому как видела, что вы её едите, то это часть «обоснования». В данном случае у вашей подруги будет веская причина верить, что вы ели именно её.

Причина известности проблемы Геттиера заключается в том, что философ, используя небольшие рассказы, показал, что интуитивное определение знания было ошибочным. Его работа «Является ли знанием истинное и обоснованное мнение» 1963 года напоминает студенческое задание. Оно представлено всего лишь тремя страницами. Но это все, что нужно было Геттиеру, чтобы произвести революцию в своей области, в эпистемологии и в изучении теории познания.

Читайте также: Дерево знаний – это не яблоня и не дуб, а баньян

«Проблема» в проблеме Геттиера проявляется в маленьких непритязательных зарисовках. У него были собственные истории, философы с тех пор предлагают свои варианты и интерпретации. Одна из которых — версия Скотта Стерджена из Бирмингемского университета — представлена ниже.

Представьте, что я ограблю ваш дом, найду две бутылки «Ньюкасл Браун» на кухне, выпью и заменю их. Вы помните, как покупали их, и полагаете, что дома вас все еще ждут две бутылки. Ваше убеждение обосновано и верно, но вы не знаете, что происходит на самом деле.

Не кажется ли странным то, что вы знаете о наличии двух Ньюкаслов в холодильнике? Разумеется, вы уверены, они там. Но единственная причина вашей уверенности заключается в том, что грабители явно думают иначе. Хотя вы верите, что две бутылки именно там, потому что вы туда их положили. Вы правы, ваше пиво в холодильнике, и у вас есть веская причина полагать, что оно будет там по вашему возвращению. Но не кажется ли слишком удачным ваше истинное и обоснованное убеждение, что два Ньюкасла ждут вас. Может ли стремление к истинной и обоснованной вере быть знанием?

Рассмотрите еще один пример, приведённый философом Джоном Турри.

Мэри входит в дом и оглядывает гостиную. Её встречает знакомый силуэт в кресле её мужа. Мэри думает: «Мой муж сидит в гостиной» и затем проходит вперёд. Но Мэри ошиблась. В кресле сидит не её муж, а брат мужа, а она даже не предполагала, что он сейчас в стране. Однако муж Мэри, задремав в другом кресле, сидит у противоположной стены гостиной, не доступной её взгляду.

И снова затаился элемент удачи. Знает ли Мэри, что её муж сидит в гостиной? Она полагает, что да, обладая доказательствами того, что она права. И всё то же искушение, как и в случае с Ньюкаслами, просто сказать «нет». Турри говорит:

«Проблема Геттиера ставит перед нами задачу понять, почему субъекты Геттиера не знают. Многие предполагают, что решение проблемы приведет к правильной теории знания. Некоторые осуждают или отрицают это. Но немногие полностью застрахованы от его очарования».

Поэтому встает вопрос: если знание — это не вера, имеющая основания, то что? Размышляя в этом ключе спустя несколько лет с момента 50-летия публикации загадки Геттиера, группа философов и психологов приходит к выводу, что глупо пытаться ответить на этот вопрос, и так было всегда. Аллан Нэзлетт, философ из университета в Нью-Мехико, говорит:

«Сегодня становится модным порочить ранние исследования проблемы Геттиера, либо как абсурдную попытку в создании чего-то глупого изначально, или (как будто пролитые чернила были пролитой кровью) как трагическую потерю философский усилий».

Но Данкан Притчард, философ из Эдинбургского университета, не согласен. «Это вовсе не безнадежное дело, — говорит он. — На самом деле, это живая и строптивая задача».

Вдохновленный проблемой Геттиера, Притчард представил собственное определение знания. В статье 2012-го года он объясняет, почему вы не знаете, что в холодильнике есть пиво, даже если ваше убеждение обоснованно и верно — это то, что традиционному определению «обоснованной истинной веры» не удалось сделать.

Вся хитрость, по мнению Притчарда, в том, чтобы первым заметить два разных «владения интуицией» о знании, которые кажутся двумя «образами» одной интуиции, но не являются ими. Это «интуиция против удачи» (ваша истинная вера, которую Притчарт называет «когнитивным успехом», не может быть удачей, если ее рассматривают как знание) и «способность к интуиции» (ваша истинная вера должна быть в некотором смысле продуктом вашей познавательной способности).

(Стоит отметить, что некоторые сомневаются, полезно ли исследовать интуицию, как это делает Притчард. Нагель отметила в статье 2013-го года, опубликованной в издании «Современные противоречия экспериментальной философии»: «Эпистемологическая интуиция не является безошибочной, но сегодня это выглядит достаточно надежным, чтобы продолжать выполнять свою традиционную функцию, а именно предоставлять нам ценные доказательства, свидетельствующие о природе знания».)

«Что нужно для того, чтобы когнитивный успех не был результатом удачи? Во всяком случае интуитивно понятно, что это продукт когнитивных способностей. И, напротив, так как когнитивный успех человека — продукт его познавательных способностей опять же, интуитивно можно ожидать, что он тем самым будет защищен от удачи, подрывающей знания».

Но, по его мнению, так думать — ошибка. Рассмотрим еще один пример Геттиера о парне по имени Тэмп, чтобы понять, почему.

Темп сформировал свои убеждения касаемо комнатной температуры на основании показателей термометра. Его убеждения, сформулированные таким образом, весьма надежны, так как любое убеждение, имеющие подобные основания, будет правильным. Более того, у него нет причин полагать, что с термометром что-то не так. Но термометр на самом деле сломан и колеблется случайным образом в заданном диапазоне. Темп не знает, что в комнате спрятан агент, который контролирует термометр, его работа заключается в том, чтобы каждый раз, когда Темп обращался к термометру, «показания» на нём соответствовали температуре в комнате.

Мнение Темпа, имеющее основания быть истинным, касаемо текущей температуре, оказалось неудачным. Он знает правду, но только потому, что кто-то сознательно показывает ему правильную температуру всякий раз, когда он смотрит на термометр. Как говорит Притчард:

«Что не так с мнением Темпа, так это то, что оно показывает неверное направление соответствия фактам, хотя его убеждения сформированы на некоторых гарантиях и основаниях так считать, их действительная правильность не имеет ничего общего со способностями Темпа и с тем, что делает некоторые особенности внешними по отношению к когнитивной составляющей».

Другими словами, он говорит: «Хотя когнитивный успех Темпа не представляет собой результат его когнитивной способности, это не является лишь вопросом удачи».

Поэтому Притчард приходит к заключению, что способ получения знания заключается в том, чтобы ваши соответствующие когнитивные способности создали такое мнение, которое не просто истинно, но и безопасно. Под «безопасным» Притчард понимает то мнение, которое не может быть просто опровергнуто. Убеждения Темпа, например, безопасны — есть человек, который прячется, тем самым гарантируя то, что Темп будет верить температуре при каждой проверке термометра. (Если вы думаете про себя: «Но человек, который прячется, может решить показать Темпу неправильную температуру», просто представьте, что это не просто человек, а скрытая машина, запрограммированная так, чтобы термометр всегда показывал правильную температуру.) Но ваша вера в то, что в холодильнике есть пиво, и вера Мэри в то, что ее муж сидит в гостиной, небезопасны, потому что грабитель мог легко заменить пиво, а муж Мэри мог легко оказаться в другой комнате.

Чтобы было проще представить, Притчард предлагает нам поразмышлять о когнитивном успехе, как обоснованном убеждении во что-то, таким же образом, как мы думаем об успехе, скажем, в стрельбе из лука. Знание — это достижение точно такое же, как попадание в яблочко — это достижение само по себе: вы сделали это, это не была просто удача. Вот что говорит Притчард:

«Достижение явно не связано с успехом, но в стрельбе из лука для того, кто попадает в цель, но при этом не имеет соответствующих способностей, такое достижение не является достижением, несмотря на успех. Кроме того, очень важно, чтобы успех лучника был результатом его способностей. Опытный лучник, стреляющий в цель и поражающий её только благодаря случайности порывов ветра, ничего не достигает, даже если ему везёт и у него есть соответствующие навыки (это один из вариантов случая Геттиера). Необходим такой успех, который лучше всего объясняется посредством обладания соответствующими способностями и навыками».

Другими словами, успех — это не достижение, пока вы не добились его самостоятельно. То же касается истинного убеждения — это не знание, если вы не ответственны за правильное понимание. (Это не означает, что вы должны узнать все сами из первых уст; иначе теория исключит возможность получения знаний из книг, например).

Вам будет интересно узнать, что Геттиер думал об этом. Оказывается, это не так уж и много — иметь мнение, но порой этого не достаточно, чтобы поделиться им.

На самом деле, он никогда не публиковал никаких других работ, кроме «Является ли знанием истинное и обоснованное мнение?». В октябре ему исполняется 90 лет. На вопрос «Почему нет?» он ответил: «Мне больше нечего сказать».

Статья впервые была опубликована на английском языке под заголовком «This Simple Philosophical Puzzle Shows How Difficult It Is to Know Something» в журнале «Nautilus» 6 августа 2017 г.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проблема Геттиера и тройственная теория знания

«Корова на лугу» – классический пример так называемой проблемы Геттиера. Эти проблемы, описанные Эдмундом Геттиером (род. 1927) в 1963 г., ставят под сомнение традиционный философский подход, в рамках которого «знание» определяется как истинное и обоснованное мнение. Геттиер описал ряд проблем (основанных на реальных или гипотетически возможных ситуациях), в которых у человека было мнение, впоследствии оказавшееся верным и подтвержденным доказательствами, но в строгом смысле не являвшееся знанием.

По Платону, чтобы человек мог сказать, что он обладает знанием о чем-либо, необходимо соблюдение трех условий. Это так называемая тройственная теория знания. Согласно ей, знание – это истинное и обоснованное мнение. Если человек верит, что что-то истинно, это на самом деле истина и тому есть подтверждение, то человек это знает. Вот три условия тройственной теории знания.

1. Мнение. Человек не может знать, что что-то истинно, если сначала не поверит, что это так.

2. Истина. Если человек знает что-то, то это соответствует истине. Если его мнение ложно, то оно не может быть истинным, следовательно, не может быть и знанием.

3. Обоснование. Недостаточно верить в то, что что-то истинно. Необходимо подтверждение с достаточными доказательствами.

Сформулировав свои проблемы, Эдмунд Геттиер показал ошибочность тройственной теории знания. Проблемы различались деталями, но у всех были две общие характеристики.

1. Обоснование (при его наличии) не исключает возможности ошибки: есть вероятность, что само мнение ошибочно.

2. Фактор счастливой случайности. У Геттиера во всех ситуациях мнение получало обоснование, но только по чистой случайности.

Критич. мышлен.: текст

Для поиска одного или нескольких слов в тексте, просто введите их, разделяя пробелами. Используются все слова длиннее двух символов.

Для вызова формы расширенного поиска нажмите кнопку поиска ничего не вводя в поле.

Критическое мышление вообще (тексты, видео, картинки)

Проблема Геттиера / Gettier problem

Проблема Геттиера / Gettier problem

Gettier problem

The Gettier problem, in the field of epistemology, is a landmark philosophical problem with our understanding of knowledge. Attributed to American philosopher Edmund Gettier, Gettier-type counterexamples (called «Gettier-cases») challenged the long-held justified true belief (or JTB) account of knowledge. On the JTB account, knowledge is equivalent to justified true belief, and if all three conditions (justification, truth, and belief) are met of a given claim, then we have knowledge of that proposition. In his three-page 1963 paper, titled «Is Justified True Belief Knowledge?», Gettier showed, by means of two counterexamples, that there were cases where individuals had justified the true belief of a claim but still failed to know it. Thus, Gettier claimed to have shown that the JTB account was inadequate—it could not account for all of the knowledge. The JTB account was first credited to Plato, though Plato argued against this very account of knowledge in the Theaetetus (210a).

The term «Gettier problem», or «Gettier case», or even the adjective «Gettiered», is sometimes used to describe any case in epistemology that purports to repudiate the JTB account.

Responses to Gettier’s paper have been numerous. Some rejected Gettier’s examples, while others sought to adjust the JTB account to blunt the force of counterexamples. Gettier problems have even found their way into experiments, where the intuitive responses of people of varying demographics to Gettier cases have been studied.

Contents

History

The question of what constitutes «knowledge» is as old as philosophy itself. Its earliest instances are found in Plato’s dialogues, notably Meno (97a–98b) and Theaetetus. Gettier himself was not even the first to raise the problem named after him; its existence is known to have been acknowledged by both Alexius Meinong and Bertrand Russell. The latter discussed it in his book Human knowledge: Its scope and limits.

Russell’s case, called the stopped clock case, goes as follows: [1] Alice sees a clock that reads two o’clock and believes that the time is two o’clock. It is, in fact, two o’clock. There’s a problem, however: unknown to Alice, the clock she’s looking at stopped twelve hours ago. Alice thus has an accidentally true, justified belief. Russell provides an answer of his own to the problem. Edmund Gettier’s formulation of the problem was important as it coincided with the rise of the sort of philosophical naturalism promoted by W.V.O. Quine and others, and was used as a justification for a shift towards externalist theories of justification. [2] John L. Pollock and Joseph Cruz have stated that the Gettier problem has «fundamentally altered the character of contemporary epistemology» and has become «a central problem of epistemology since it poses a clear barrier to analyzing knowledge». [3]

Alvin Plantinga rejects the historical analysis:

According to the inherited lore of the epistemological tribe, the JTB [justified true belief] account enjoyed the status of epistemological orthodoxy until 1963, when it was shattered by Edmund Gettier. Of course, there is an interesting historical irony here: it isn’t easy to find many really explicit statements of a JTB analysis of knowledge prior to Gettier. It is almost as if a distinguished critic created a tradition in the very act of destroying it. [4]

Despite this, Plantinga does accept that some philosophers before Gettier have advanced a JTB account of knowledge, specifically C. I. Lewis and A. J. Ayer. [4]

Knowledge as justified true belief (JTB)

The JTB account of knowledge is the claim that knowledge can be conceptually analyzed as justified true belief, which is to say that the meaning of sentences such as «Smith knows that it rained today» can be given with the following set of conditions, which are necessary and sufficient for knowledge to obtain:

This account of knowledge is what Gettier subjected to criticism.

Gettier’s two original counterexamples

Gettier’s paper used counterexamples (see also thought experiment) to argue that there are cases of beliefs that are both true and justified—therefore satisfying all three conditions for knowledge on the JTB account—but that do not appear to be genuine cases of knowledge. Gettier, therefore, argued that his counterexamples show that the JTB account of knowledge is false, and thus that a different conceptual analysis is needed to correctly track what we mean by «knowledge».

Gettier’s case is based on two counterexamples to the JTB analysis. Both of them rely on the established claim (under JTB) that justification is preserved by entailment, and the further claim that such applies significantly, or can be applied there coherently to the «stipulation» attributed to Smith’s putative «belief» in the case of this particular counter-example: that is, that if Smith is justified in believing P, and Smith realizes that the truth of P entails the truth of Q, then Smith would also be justified in believing Q. Gettier calls these counterexamples «Case I» and «Case II»:

Case I

Case II

False premises

In both of Gettier’s actual examples (see also counterfactual conditional), the justified true belief came about, if Smith’s purported claims are disputable, as the result of entailment (but see also material conditional) from justified false beliefs that «Jones will get the job» (in case I), and that «Jones owns a Ford» (in case II). This led some early responses to Gettier to conclude that the definition of knowledge could be easily adjusted, so that knowledge was justified true belief that does not depend on false premises.

More general Gettier-style problems

In a 1966 scenario known as «The sheep in the field», Roderick Chisholm asks us to imagine that someone is standing outside a field looking at something that looks like a sheep (although in fact, it is a dog disguised as a sheep). They believe there is a sheep in the field, and in fact, they are right because there is a sheep behind the hill in the middle of the field. Hence, they have a justified true belief that there is a sheep in the field. But is that belief knowledge? A similar problem which seeks to be more plausible called the «Cow in the Field» appears in Martin Cohen’s book 101 Philosophy Problems, where it is supposed that a farmer checking up on his favourite cow confuses a piece of black and white paper caught up in a distant bush for his cow. However, since the animal actually is in the field, but hidden in a hollow, again, the farmer has a justified, true belief which seems nonetheless not to qualify as «knowledge».

Another scenario by Brian Skyrms is «The Pyromaniac», [5] in which a struck match lights not for the reasons the pyromaniac imagines but because of some unknown «Q radiation».

A different perspective on the issue is given by Alvin Goldman in the «fake barns» scenario (crediting Carl Ginet with the example). [6] In this one, a man is driving in the countryside, and sees what looks exactly like a barn. Accordingly, he thinks that he is seeing a barn. In fact, that is what he is doing. But what he does not know is that the neighborhood generally consists of many fake barns — barn facades designed to look exactly like real barns when viewed from the road, as in the case of a visit in the countryside by Catherine II of Russia, just to please her. Since if he had been looking at one of them, he would have been unable to tell the difference, his «knowledge» that he was looking at a barn would seem to be poorly founded. A similar process appears in Robert A. Heinlein’s Stranger in a Strange Land as an example of Fair Witness behavior.

The «no false premises» (or «no false lemmas») solution which was proposed early in the discussion proved to be somewhat problematic, as more general Gettier-style problems were then constructed or contrived in which the justified true belief does not seem to be the result of a chain of reasoning from a justified false belief.

After arranging to meet with Mark for help with homework, Luke arrives at the appointed time and place. Walking into Mark’s office Luke clearly sees Mark at his desk; Luke immediately forms the belief «Mark is in the room. He can help me with my logic homework». Luke is justified in his belief; he clearly sees Mark at his desk. In fact, it’s not Mark that Luke saw; it was a marvelous hologram, perfect in every respect, giving the appearance of Mark diligently grading papers at his desk. Nevertheless, Mark is in the room; he is crouched under his desk reading Frege. Luke’s belief that Mark is in the room is true (he is in the room, under his desk) and justified (Mark’s hologram is giving the appearance of Mark hard at work).

Again, it seems as though Luke does not «know» that Mark is in the room, even though it is claimed he has a justified true belief that Mark is in the room, but it is not nearly so clear that the perceptual belief that «Mark is in the room» was inferred from any premises at all, let alone any false ones, nor led to significant conclusions on its own; Luke did not seem to be reasoning about anything; «Mark is in the room» seems to have been part of what he seemed to see.

To save the «no false lemmas» solution, one must logically say that Luke’s inference from sensory data does not count as a justified belief unless he consciously or unconsciously considers the possibilities of deception and self-deception. A justified version of Luke’s thought process, by that logic, might go like this:

The second line counts as a false premise. However, by the previous argument, this suggests we have fewer justified beliefs than we think we do.

Constructing arbitrary Gettier problems

The main idea behind Gettier’s examples is that the justification for the belief is flawed or incorrect, but the belief turns out to be true by sheer luck. Thus, a general scenario can be constructed as such:

Bob believes A is true because of B. Argument B is flawed, but A turns out to be true by a different argument C. Since A is true, Bob believes A is true, and Bob has justification B, all of the conditions (JTB) are satisfied. However, Bob had no knowledge of A.

Responses to Gettier

The Gettier problem is formally a problem in first-order logic, but the introduction by Gettier of terms such as believes and knows moves the discussion into the field of epistemology. Here, the sound (true) arguments ascribed to Smith then need also to be valid (believed) and convincing (justified) if they are to issue in the real-world discussion about justified true belief. [7]

Responses to Gettier problems have fallen into one of three categories:

One response, therefore, is that in none of the above cases was the belief justified because it is impossible to justify anything that is not true. Conversely, the fact that a proposition turns out to be untrue is proof that it was not sufficiently justified in the first place. Under this interpretation, the JTB definition of knowledge survives. This shifts the problem to a definition of justification, rather than knowledge. Another view is that justification and non-justification are not in binary opposition. Instead, justification is a matter of degree, with an idea being more or less justified. This account of justification is supported by mainstream philosophers such as Paul Boghossian [8]

Fourth condition (JTB+G) approaches

The most common direction for this sort of response to take is what might be called a «JTB+G» analysis: that is, an analysis based on finding some fourth condition—a «no-Gettier-problem» condition—which, when added to the conditions of justification, truth, and belief, will yield a set of necessary and jointly sufficient conditions.

Goldman’s causal theory

One such response is that of Alvin Goldman (1967), who suggested the addition of a causal condition: a subject’s belief is justified, for Goldman, only if the truth of a belief has caused the subject to have that belief (in the appropriate way); and for a justified true belief to count as knowledge, the subject must also be able to «correctly reconstruct» (mentally) that causal chain. Goldman’s analysis would rule out Gettier cases in that Smith’s beliefs are not caused by the truths of those beliefs; it is merely accidental that Smith’s beliefs in the Gettier cases happen to be true, or that the prediction made by Smith: » The winner of the job will have 10 coins», on the basis of his putative belief, (see also bundling) came true in this one case. This theory is challenged by the difficulty of giving a principled explanation of how an appropriate causal relationship differs from an inappropriate one (without the circular response of saying that the appropriate sort of causal relationship is the knowledge-producing one); or retreating to a position in which justified true belief is weakly defined as the consensus of learned opinion. The latter would be useful, but not as useful nor desirable as the unchanging definitions of scientific concepts such as momentum. Thus, adopting a causal response to the Gettier problem usually requires one to adopt (as Goldman gladly does) some form of reliabilism about justification. See Goldmans Theory of justification.

Lehrer–Paxson’s defeasibility condition

Pragmatism

Pragmatism was developed as a philosophical doctrine by C.S.Peirce and William James (1842–1910). In Peirce’s view, the truth is nominally defined as a sign’s correspondence to its object and pragmatically defined as the ideal final opinion to which sufficient investigation would lead sooner or later. James’ epistemological model of truth was that which works in the way of belief, and a belief was true if in the long run it worked for all of us, and guided us expeditiously through our semihospitable world. Peirce argued that metaphysics could be cleaned up by a pragmatic approach.

Consider what effects that might conceivably have practical bearings you conceive the objects of your conception to have. Then, your conception of those effects is the whole of your conception of the object. [9]

From a pragmatic viewpoint of the kind often ascribed to James, defining on a particular occasion whether a particular belief can rightly be said to be both true and justified is seen as no more than an exercise in pedantry, but being able to discern whether that belief led to fruitful outcomes is a fruitful enterprise. Peirce emphasized fallibilism, considered the assertion of absolute certainty a barrier to inquiry, [10] and in 1901 defined truth as follows: «Truth is that concordance of an abstract statement with the ideal limit towards which endless investigation would tend to bring scientific belief, which concordance the abstract statement may possess by virtue of the confession of its inaccuracy and one-sidedness, and this confession is an essential ingredient of truth.» [11] In other words, any unqualified assertion is likely to be at least a little wrong or, if right, still right for not entirely the right reasons. Therefore one is more veracious by being Socratic, including a recognition of one’s own ignorance and knowing one may be proved wrong. This is the case, even though in practical matters one sometimes must act, if one is to act at all, with decision and complete confidence. [12]

Revisions of JTB approaches

The difficulties involved in producing a viable fourth condition have led to claims that attempting to repair the JTB account is a deficient strategy. For example, one might argue that what the Gettier problem shows is not the need for a fourth independent condition in addition to the original three, but rather that the attempt to build up an account of knowledging by conjoining a set of independent conditions was misguided from the outset. Those who have adopted this approach generally argue that epistemological terms like justification, evidence, certainty, etc. should be analyzed in terms of a primitive notion of knowledge, rather than vice versa. Knowledge is understood as factive, that is, as embodying a sort of epistemological «tie» between a truth and a belief. The JTB account is then criticized for trying to get and encapsulate the factivity of knowledge «on the cheap,» as it were, or via a circular argument, by replacing an irreducible notion of factivity with the conjunction of some of the properties that accompany it (in particular, truth and justification). Of course, the introduction of irreducible primitives into a philosophical theory is always problematical (some would say a sign of desperation), and such anti-reductionist accounts are unlikely to please those who have other reasons to hold fast to the method behind JTB+G accounts.

Fred Dretske’s conclusive reasons and Robert Nozick’s truth-tracking

Fred Dretske (1971) developed an account of knowledge which he called «conclusive reasons», revived by Robert Nozick as what he called the subjunctive or truth-tracking account (1981). Nozick’s formulation posits that proposition P is an instance of knowledge when:

Nozick’s definition is intended to preserve Goldman’s intuition that Gettier cases should be ruled out by disacknowledging «accidentally» true justified beliefs, but without risking the potentially onerous consequences of building a causal requirement into the analysis. This tactic though, invites the riposte that Nozick’s account merely hides the problem and does not solve it, for it leaves open the question of why Smith would not have had his belief if it had been false. The most promising answer seems to be that it is because Smith’s belief was caused by the truth of what he believes; but that puts us back in the causalist camp.

Criticisms and counter examples (notably the Grandma case) prompted a revision, which resulted in the alteration of (3) and (4) to limit themselves to the same method (i.e. vision):

Saul Kripke has pointed out that this view remains problematic and uses a counterexample called the Fake Barn Country example, which describes a certain locality containing a number of fake barns or facades of barns. In the midst of these fake barns is one real barn, which is painted red. There is one more piece of crucial information for this example: the fake barns cannot be painted red.

Jones is driving along the highway, looks up and happens to see the real barn, and so forms the belief

Though Jones has gotten lucky, he could have just as easily been deceived and not have known it. Therefore it doesn’t fulfill premise 4, for if Jones saw a fake barn he wouldn’t have any idea it was a fake barn. So this is not knowledge.

An alternate example is if Jones looks up and forms the belief

According to Nozick’s view this fulfills all four premises. Therefore this is knowledge, since Jones couldn’t have been wrong, since the fake barns cannot be painted red. This is a troubling account however, since it seems the first statement I see a barn can be inferred from I see a red barn; however by Nozick’s view the first belief is not knowledge and the second is knowledge.

Richard Kirkham’s skepticism

Richard Kirkham has proposed that it is best to start with a definition of knowledge so strong that giving a counterexample to it is logically impossible. Whether it can be weakened without becoming subject to a counterexample should then be checked. He concludes that there will always be a counterexample to any definition of knowledge in which the believer’s evidence does not logically necessitate the belief. Since in most cases the believer’s evidence does not necessitate a belief, Kirkham embraces skepticism about knowledge. He notes that a belief can still be rational even if it is not an item of knowledge. (see also: fallibilism)

Attempts to dissolve the problem

One might respond to Gettier by finding a way to avoid his conclusion(s) in the first place. However, it can hardly be argued that knowledge is justified true belief if there are cases that are justified true belief without being knowledge; thus, those who want to avoid Gettier’s conclusions have to find some way to defuse Gettier’s counterexamples. In order to do so, within the parameters of the particular counter-example or exemplar, they must then either accept that

or, demonstrate a case in which it is possible to circumvent surrender to the exemplar by eliminating any necessity for it to be considered that JTB apply in just those areas that Gettier has rendered obscure, without thereby lessening the force of JTB to apply in those cases where it actually is crucial. Then, though Gettier’s cases stipulate that Smith has a certain belief and that his belief is true, it seems that in order to propose (1), one must argue that Gettier, (or, that is, the writer responsible for the particular form of words on this present occasion known as case (1), and who makes assertion’s about Smith’s «putative» beliefs), goes wrong because he has the wrong notion of justification. Such an argument often depends on an externalist account on which «justification» is understood in such a way that whether or not a belief is «justified» depends not just on the internal state of the believer, but also on how that internal state is related to the outside world. Externalist accounts typically are constructed such that Smith’s putative beliefs in Case I and Case II are not really justified (even though it seems to Smith that they are), because his beliefs are not lined up with the world in the right way, or that it is possible to show that it is invalid to assert that «Smith» has any significant «particular» belief at all, in terms of JTB or otherwise. Such accounts, of course, face the same burden as causalist responses to Gettier: they have to explain what sort of relationship between the world and the believer counts as a justificatory relationship.

Those who accept (2) are by far in the minority in analytic philosophy; generally those who are willing to accept it are those who have independent reasons to say that more things count as knowledge than the intuitions that led to the JTB account would acknowledge. Chief among these are epistemic minimalists such as Crispin Sartwell, who hold that all true belief, including both Gettier’s cases and lucky guesses, counts as knowledge.

Experimental research

Some early work in the field of experimental philosophy suggested that traditional intuitions about Gettier cases might vary cross-culturally. [13] However, subsequent studies have consistently failed to replicate these results, finding instead of that participants from different cultures do share the traditional intuition. [14] [15] [16] Indeed, more recent studies have actually been providing evidence for the opposite hypothesis, that people from a variety of different cultures have surprisingly similar intuitions in these cases. [17]