Киотский протокол что это кратко

Суть киотского протокола.

Киотский протокол определяет для промышленно развитых стран допустимые объемы выбросов парникового газа, то есть установленное количество выбросов в период действия принятых обязательств с 2008 по 2012 год. Обязательства промышленно развитых стран, которые перечислены в Приложении 1 Конвенции, в количественном выражении отмечены в приложении «В». Их суть состоит в сокращении выбросов минимум на 5,2% в сравнении с уровнем 1990 года.

Обязательства, которые накладывает Киотский протокол, учитывают выбросы в атмосферу шести парниковых газов из определенных источников. По сути, речь в данном случае идет почти обо всех антропогенных выбросах этих газов. В Приложении «А» к Киотскому протоколу дается полный список газов и источников выбросов.

В Статье 2 протокола содержатся меры, которые стороны разрабатывают для выполнения обязательств. В частности, к ним относятся повышение эффективности использования энергии, проведение исследовательских работ, внедрение новейших технологий, использование возобновляемых и новых видов энергии и так далее.

Согласно статье 4 группа стран может перераспределять между собой принятые обязательства по выбросам, чтобы в итоге сумма оставалась неизменной. В том случае, если коллективное обязательство не выполняется, статья предусматривает за нарушение юридическую ответственность.

Таким образом, Киотский протокол является первым глобальным соглашением о защите окружающей среды, действующим согласно принципу рыночного механизма регулирования. То есть Киотский протокол основан на механизме торговли квотами на выбросы ПГ.

Страны, перечисленные в приложении «В» протокола, определили количественные обязательства по сокращению выбросов. Главная цель – снизить на 5,2% в сравнении с 1990 годом совокупный средний уровень выбросов шести газов, к которым относятся СН4, CO2, перфторуглеводороды, гидрофторуглеводороды, SF6 и N2O.

Основные обязательства на себя взяли индустриальные страны по Киотскому протоколу:

Не брали на себя обязательств развивающиеся страны, включая Индию и Китай.

Также протокол предусматривает механизмы гибкости:

Кроме того, сторона, которая уменьшает на своих производствах выбросы парниковых газов, может рассчитывать на денежную компенсацию.

По данным на 25 ноября 2009 года Киотский протокол ратифицировали 192 страны мира, на чью долю приходится в общей сложности 63,7% выбросов парниковых газов в мире. Единственной страной, которая подписала, но не ратифицировала протокол, стала Америка. Протокол не подписали Андорра, Афганистан, Сан-Марино и Ватикан. Вышла из протокола Канада.

Ценность и актуальность Киотского протокола заключается в том, что он сочетает в себе социальные и экономические механизмы для решения глобальных экологических проблем. Этот международный правовой документ вполне может стать основой формирования новой международной политики в сфере защиты окружающей среды. Механизмы регулирования выбросов парниковых газов могут использоваться как модели для аналогичных механизмов в других природоохранных соглашениях.

Приложение A

Секторы/категории источников и поглотителей

Промышленные процессы

Приложение B

* Стороны, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике.

По материалам United Nations Framework Convention on Climate Change.

Киотский протокол 1997 года — содержание, идея и суть

Деятельность человека, развитие промышленности и высоких технологий оказывают губительное влияние на экологию планеты. Особенно остро в XXI веке стоят проблемы истощения озонового слоя, глобального потепления и загрязнения воздуха. Киотский протокол 1997 года был принят мировым сообществом, с целью снизить выброс парниковых газов в атмосферу. Ратификация договора странами-участниками имеет как свои плюсы, так и минусы.

Суть международного договора

Документ, который в оригинале называется Kyoto protocol, является приложением к Рамочной конвенции об изменении климата, принятой ООН в 1992 году. Соглашение было составлено в японском городе Киото 11 декабря 1997 г. Исполнение положений договора было разделено на 2 периода. Первый этап закончился в 2012 году, второй продлится до конца 2020 г.

Проблема загрязнения планеты

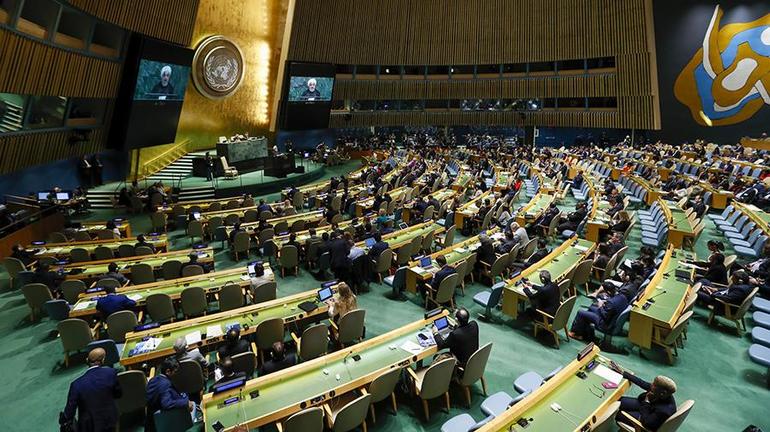

В 1980-е годы мировое сообщество впервые обратило внимание на проблему глобального потепления. Согласно презентации учёных на заседании ООН, это явление может спровоцировать таяние льдов и повышение уровня мирового океана. В результате увеличения среднегодовой температуры на планете будут затоплены прибрежные территории многих стран.

В 1992 году на заседании ООН была разработана концепция предотвращения глобальной катастрофы, которая заключается в соблюдении следующих мер:

В 1997 г. эти положения были кратко прописаны в Киотском договоре. Протокол ратифицировали 192 государства. Но из-за противоречий в содержании документа, исполнять положения акта согласились не все державы.

Положительное действие документа

Главная идея Киотского протокола заключалась в снижении выбросов опасных газов в атмосферу на 5,2% по сравнению с уровнем 1990 года. Для каждой державы устанавливались индивидуальные квоты, в зависимости от уровня развития промышленности. Основные обязательства по снижению доли вредных веществ в воздухе взяли на себя:

Киотский договор предусматривает гибкие механизмы исполнения. К примеру, если держава выбросила в атмосферу меньше вредных газов, чем предусмотрено по квоте, она могла продать излишки другой стране. Кроме этого, применялась модель чистого развития. То есть страна, выполнившая условия договора, могла рассчитывать на денежную компенсацию.

В период с 2005 по 2012 год учёные наблюдали позитивные итоги международного соглашения. Поэтому стороны приняли решение утвердить дополнительный период действия договора. Второй Киотский протокол был подписан в 2012 году.

Новый текст документа включает в себя обязательства по сокращению газовых выбросов и предоставлению краткого доклада, доказывающего исполнение положений договора. Принятый акт действует до конца 2020 года.

Недостатки протокола

Проблемы с ратификацией договора возникли ещё в 1997 году. Некоторые научные сообщества поставили под сомнение само существование глобального потепления. Ведь среднегодовое повышение температуры на Земле происходило и раньше, например, 140 или 10 тыс. лет назад. В те времена явление не могло зависеть от деятельности человека. Повышение концентрации углекислого газа, по мнению некоторых экспертов, является не причиной, а следствием потепления.

К тому же Киотский протокол ставит страны в неравное положение. Преимущества получают те, кто использует экологически чистые технологии. Владельцы традиционных предприятий, напротив, несут существенные расходы. Ситуация осложняется тем, что комиссия ООН никак не регулирует исполнение обязательств.

США, которые ранее подписали акт, в 2001 г. отказались его ратифицировать. Канада вышла из договора в 2012 году. Китай, Индия и бо́льшая часть развивающихся стран тоже не примкнули к участникам соглашения. Целесообразность подписания документа ставилась под сомнение. Только благодаря участию России, Казахстана и Евросоюза протокол всё-таки был принят.

Ратификация в России

В России Киотское соглашение тоже приняли не сразу. Сотрудники академии наук выступали против ратификации договора, так как считали, что документ не имеет никакого научного обоснования. Меры по снижению уровня загрязнения воздуха сотрудники РАН считали малоэффективными.

Тем не менее в ноябре 2004 г. Киотский акт всё-таки был подписан. Но из-за отсутствия нормативно-правовой базы, реестра выбросов газовых отходов и алгоритма замены технологий, в первые годы положения документа не соблюдались. Только в 2009 году российские компании стали подавать первые заявки на продажу квот. Основным оператором углеродных единиц стал Сбербанк РФ, что стало причиной резкой критики властей.

В 2017 и 2018 гг. Россия объявляла о перевыполнении обязательств Киотского договора. Принимать участие в каком-либо мероприятии второго периода соглашения страна не планирует.

Несмотря на противоречивое содержание, Киотский протокол имеет большое значение в глобальной политике по защите окружающей среды. Государствам впервые удалось прийти к консенсусу и применить модель приращений для решения экологических вопросов. Официальный текст документа находится в свободном доступе, его можно скачать или прочитать в любой справочно-правовой системе.

Суть международного договора

Документ, который в оригинале называется Kyoto protocol, является приложением к Рамочной конвенции об изменении климата, принятой ООН в 1992 году. Соглашение было составлено в японском городе Киото 11 декабря 1997 г. Исполнение положений договора было разделено на 2 периода. Первый этап закончился в 2012 году, второй продлится до конца 2020 г.

Проблема загрязнения планеты

В 1980-е годы мировое сообщество впервые обратило внимание на проблему глобального потепления. Согласно презентации учёных на заседании ООН, это явление может спровоцировать таяние льдов и повышение уровня мирового океана. В результате увеличения среднегодовой температуры на планете будут затоплены прибрежные территории многих стран.

В 1992 году на заседании ООН была разработана концепция предотвращения глобальной катастрофы, которая заключается в соблюдении следующих мер:

В 1997 г. эти положения были кратко прописаны в Киотском договоре. Протокол ратифицировали 192 государства. Но из-за противоречий в содержании документа, исполнять положения акта согласились не все державы.

Положительное действие документа

Главная идея Киотского протокола заключалась в снижении выбросов опасных газов в атмосферу на 5,2% по сравнению с уровнем 1990 года. Для каждой державы устанавливались индивидуальные квоты, в зависимости от уровня развития промышленности. Основные обязательства по снижению доли вредных веществ в воздухе взяли на себя:

Киотский договор предусматривает гибкие механизмы исполнения. К примеру, если держава выбросила в атмосферу меньше вредных газов, чем предусмотрено по квоте, она могла продать излишки другой стране. Кроме этого, применялась модель чистого развития. То есть страна, выполнившая условия договора, могла рассчитывать на денежную компенсацию.

В период с 2005 по 2012 год учёные наблюдали позитивные итоги международного соглашения. Поэтому стороны приняли решение утвердить дополнительный период действия договора. Второй Киотский протокол был подписан в 2012 году.

Новый текст документа включает в себя обязательства по сокращению газовых выбросов и предоставлению краткого доклада, доказывающего исполнение положений договора. Принятый акт действует до конца 2020 года.

Недостатки протокола

Проблемы с ратификацией договора возникли ещё в 1997 году. Некоторые научные сообщества поставили под сомнение само существование глобального потепления. Ведь среднегодовое повышение температуры на Земле происходило и раньше, например, 140 или 10 тыс. лет назад. В те времена явление не могло зависеть от деятельности человека. Повышение концентрации углекислого газа, по мнению некоторых экспертов, является не причиной, а следствием потепления.

К тому же Киотский протокол ставит страны в неравное положение. Преимущества получают те, кто использует экологически чистые технологии. Владельцы традиционных предприятий, напротив, несут существенные расходы. Ситуация осложняется тем, что комиссия ООН никак не регулирует исполнение обязательств.

США, которые ранее подписали акт, в 2001 г. отказались его ратифицировать. Канада вышла из договора в 2012 году. Китай, Индия и бо́льшая часть развивающихся стран тоже не примкнули к участникам соглашения. Целесообразность подписания документа ставилась под сомнение. Только благодаря участию России, Казахстана и Евросоюза протокол всё-таки был принят.

Ратификация в России

В России Киотское соглашение тоже приняли не сразу. Сотрудники академии наук выступали против ратификации договора, так как считали, что документ не имеет никакого научного обоснования. Меры по снижению уровня загрязнения воздуха сотрудники РАН считали малоэффективными.

Тем не менее в ноябре 2004 г. Киотский акт всё-таки был подписан. Но из-за отсутствия нормативно-правовой базы, реестра выбросов газовых отходов и алгоритма замены технологий, в первые годы положения документа не соблюдались. Только в 2009 году российские компании стали подавать первые заявки на продажу квот. Основным оператором углеродных единиц стал Сбербанк РФ, что стало причиной резкой критики властей.

В 2017 и 2018 гг. Россия объявляла о перевыполнении обязательств Киотского договора. Принимать участие в каком-либо мероприятии второго периода соглашения страна не планирует.

Несмотря на противоречивое содержание, Киотский протокол имеет большое значение в глобальной политике по защите окружающей среды. Государствам впервые удалось прийти к консенсусу и применить модель приращений для решения экологических вопросов. Официальный текст документа находится в свободном доступе, его можно скачать или прочитать в любой справочно-правовой системе.

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ – международное соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания глобального потепления, подписанное в 1997 в Киото (Япония).

Киотский протокол является одним из проявлений глобализации современной экономики, когда регулирование экономической деятельности перестает быть исключительной прерогативой национальных правительств и становится объектом межправительственных соглашений.

Необходимость борьбы с загрязнениями атмосферы.

В 1980-е внимание мировой общественности привлекла проблема глобального потепления. Высказывались опасения, что загрязнение атмосферы и рост среднегодовых температур может привести к таянию полярных льдов, из-за чего повысится уровень мирового океана и будут затоплены многие густозаселенные прибрежные территории.

Это потепление связывают с результатами человеческой деятельности – с ростом выбросов в атмосферу планеты так называемых парниковых газов, углекислого газа (СО2) и метана. Эти газы поглощают инфракрасные (тепловые) лучи, которые излучает нагретая поверхность планеты, и тем самым препятствуют ее охлаждению, что приводит к увеличению температуры воздуха.

Основную роль в формировании тепловой ловушки в верхних слоях атмосферы играет углекислый газ. Тепловые станции, транспорт и городское хозяйство производят примерно 1/3 всего углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу Земли. Леса планеты частично поглощают углекислый газ. Однако количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа в результате роста объемов потребления сжигаемого топлива так велико, что «зеленые легкие планеты» уже не могут полностью переработать его. Подавляющая доля выбросов приходится на развитые страны Северной Америки и Европы, стремительно индустриализирующиеся развивающиеся страны Дальнего Востока (Рис.).

То, что антропогенное изменение атмосферы ведет к глобальному потеплению, было официально признано в конце 1980-х – начале 1990-х в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), действующей под эгидой ООН. Под ее влиянием в Рамочной конвенции ООН по проблеме изменения климата (РКИК) на Глобальном саммите по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (1992) была сформулирована задача достижения «стабильного содержания в атмосфере газов, вызывающих парниковый эффект, на том уровне, при котором исчезает опасность антропогенного вмешательства в баланс климатической системы Земли». Эту конвенцию подписали 186 стран, она начала действовать с 1994.

Считается, что возможную глобальную катастрофу можно предотвратить двумя методами снижения выбросов парниковых газов:

1) изменение структуры топливного баланса стран мира путем перехода к менее «грязным» технологиям (переход от сжигания угля к сжиганию газа, использование АЭС и ГЭС, ветровой энергии и др.),

2) широкое внедрение энергосберегающих технологий и очистных сооружений.

Оба эти пути снижения вредных выбросов отличаются высокими издержками. Главная проблема заключается в том, что рынок сам по себе не может решить эту проблему. Ведь выгоды от уменьшения загрязнений получает все общество, в то время как издержки от реорганизации производства должны нести отдельные предприниматели. Поэтому в условиях «чистого» рынка предпринимателю не выгодно бороться с загрязнениями, поскольку ему это принесет лишь убытки. Следовательно, необходимы меры государственного и международного регулирования. Поскольку воздушное пространство едино для всей планеты, то в борьбе с атмосферными загрязнениями основную роль отводят международным соглашением в рамках Киотского протокола.

Естественнонаучное обоснование Киотского протокола часто подвергают критике.

Во-первых, сам факт долгосрочного глобального потепления вызывает сомнения у многих экспертов. Рост среднегодовых температур за последние несколько десятилетий может оказаться случайной флуктуацией, вслед за которой климат вернется к норме или даже произойдет всеобщее похолодание.

Во-вторых, даже если действительно происходит устойчивое глобальное повышение температур, не очевидно, что решающую роль в этом играет именно деятельность людей. В истории Земли известно несколько эпох относительно резкого потепления (последние из них – примерно 140 и 10 тыс. лет назад), которые происходили без участия человека. Есть мнение, что рост содержания в атмосфере углекислого газа является вовсе не причиной, а, наоборот, следствием глобального потепления.

В-третьих, не очевидно, что глобальное потепление будет в целом для человечества катастрофично. Хотя, например, некоторые страны Европы (как Голландия) могут оказаться под водой, однако потепление позволит активно освоить те территории, которые сейчас почти исключены из экономического использования (Канада, Сибирь, полярные моря), и общий баланс потерь и выгод может оказаться положительным.

Все эти сомнения, однако, не опровергают полезности создания механизмов глобального регулирования уровня загрязнений окружающей среды. Хотя борьба конкретно с парниковыми газами может оказаться и ложной целью, ограничение загрязнений в целом объективно необходимо. Ограничение выброса парниковых газов важно как первый шаг к созданию глобальной системы контроля за всеми загрязнениями окружающей среды.

Экономическое обоснование Киотского протокола.

В основе Киотского протокола лежат идеи экономической теории прав собственности, разработанной англо-американским экономистом Рональдом Коузом.

До него при изучении проблем загрязнения окружающей среды экономисты полагали, что для борьбы с этими загрязнениями необходимо прямое государственное вмешательство. Согласно традиционной точке зрения, государство должно, прежде всего, определять предельные значения загрязнений: ПДК – предельно допустимые концентрации вредных веществ в отходах производства, ПДВ – предельно допустимые нормы выбросов вредных веществ и т.д. Если фирма нарушает эти предписанные государством нормативы, то она подвергается наказанию (прежде всего, штрафам).

Коуз и его последователи, изучая проблему загрязнений, указали, что традиционная система борьбы с ними является нерациональной. Во-первых, если предприятие не превышает ПДК и ПДВ, то оно, загрязняя окружающую среду, не несет за это никаких издержек. Во-вторых, значения ПДК и ПДВ определяются одинаково для различных предприятий независимо от того, насколько полезной для общества является выпускаемая ими продукция.

В опубликованной в 1960 статье Проблема социальных издержек Коуз проанализировал конфликты между «загрязнителями» и теми, кто страдает от их деятельности. Он указал на ошибочность мнения, будто государству следует обязательно наказывать производителя загрязнений, защищая интересы тех, кто от них страдает. По его мнению, государство должно максимизировать совокупное благосостояние общества, а потому оно должно становиться на сторону того, кто мог бы использовать право на запрещение загрязнения с наибольшей выгодой для общества. Это значит, что, например, суд должен поддерживать фирму, загрязняющую окружающую среду, если получаемая ею прибыль (как мерило общественной полезности производства) выше прибыли, которую теряют фирмы, страдающие от этого загрязнения.

Новизна идей Коуза связана с тем, что он начал изучать права собственности на нематериальные блага. В частности, в конфликте между загрязнителями и страдающими от загрязнений, объектом конфликта является не само предприятие, загрязняющее окружающую среду, а право на запрещение вредного использования этого предприятия (или, что то же самое, право на производство этим предприятием загрязнений). Это право может становиться объектом соглашений или купли-продажи безотносительно к тому, кому принадлежит само предприятие.

Основная идея Коуза такова: независимо от того, у кого первоначально было право на запрещение вредного использования некоего объекта, в результате актов купли-продажи в конечном счете оно окажется у того, кто сможет использовать это право наиболее эффективно (если только четко работает система прав собственности). Позже Дж. Стиглер назвал это утверждение теоремой Коуза. Ее часто называют самым выдающимся достижением экономической науки второй половины 20 в.

Теорема Коуза предлагала принципиально новый подход к борьбе с загрязнениями. Вместо того, чтобы разрабатывать нормативы ПДК и ПДВ, государство должно лишь определить максимально допустимый объем загрязнений, выпустить соответствующее количество лицензий на загрязнения, организовать их распродажу с аукциона по принципу «кто больше заплатит» и затем контролировать соответствие фактического объема загрязнений величине лицензий. Когда создается рынок квот на вредные выбросы (прав на загрязнения), то все они становятся платными. Фирмы, купившие на государственном аукционе лицензии, могут затем их перепродавать другим компаниям. Самое главное, считается, что производить их станут самые общественно полезные, самые прибыльные предприятия.

Рекомендации экономической теории прав собственности постепенно начали использоваться на практике – прежде всего, в сфере регулирования атмосферных загрязнений. С одной стороны, некоторые развитые страны стали создавать национальные рынки торговли правами на выбросы вредных веществ. В США после 1990 развивается торговля квотами выбросов сернистого ангидрида, в Великобритании с 2002 работает британская система торговли выбросами парниковых газов. С другой стороны, механизм Киотского протокола призван создать общемировой рынок прав на загрязнение воздуха парниковыми газами.

Основные принципы регулирования загрязнений по Киотскому протоколу.

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата содержала обязательства промышленно развитых стран сокращать выбросы парниковых газов в период до 2000. Однако быстро выяснилось, что сокращение выбросов требует длительного периода времени и значительных средств. Поэтому обязательства по сокращению выбросов, предусмотренные РКИК, стали неофициально считаться «юридически не обязательными».

Вопрос о необходимости разработки системы мер по достижению целей РКИК в виде протокола к ней вновь был поднят в 1995 на конференции в Берлине. В течение еще двух лет шла разработка международного соглашения, которое было принято в декабре 1997 в японском городе Киото и получило название Киотского протокола. Постепенно к этому соглашению присоединялись все новые страны. Российская Федерация подписала Киотский протокол 11 февраля 1999.

Согласно протоколу, ведущие индустриально развитые страны взяли на себя обязательства в 2008–2012 уменьшить выбросы углекислого газа в среднем на 5% от уровня 1990. Каждой стране выделялась квота на эмиссию углекислого газа. Те страны, которые выбрасывают углекислый газ меньше запланированной квоты, может продать излишки другой стране, которая тем самым приобретала право производить углекислый газ больше исходной квоты. Таким образом, Киотский протокол закреплял за национальными правительствами права на определенное количество вредных выбросов и предлагал развивать рынок по торговле этими правами.

Основные положения Киотского протокола:

1. определение допустимого объема выбросов парниковых газов в 2008–2012 для всех участвующих в этом соглашении промышленно развитых стран-участниц (для Российской Федерации установлен потолок выбросов на уровне базового 1990 – 3050 млн. тонн СО2-эквивалента);

2. разработка механизмов корректировки квот для отдельных стран – «механизмы гибкости» (международная торговля квотами, реализация совместных проектов по внедрению технологий, обеспечивающих сокращение выбросов, и т.д.);

3. разработка механизмов контроля над уровнями выбросов (необходимость создавать национальные системы оценки антропогенных выбросов и их абсорбции, мониторинга за выбросами и стоками).

Общие принципы и положения, изложенные в Киотском протоколе, оказались, однако, недостаточными для практического осуществления предусмотренных им механизмов и процедур. Потребовалось почти четыре года для согласования наиболее важных вопросов, которые были решены на 7-й конференции стран-участников РКИК в Марракеше (Марокко) в ноябре 2001. В ходе детализации Киотского протокола Россия добилась принятия ряда своих требований – в частности, учета при определении квот каждой страны ее вклада в переработку углекислого газа при наличии обширных лесных массивов (таких как в РФ).

Киотский протокол должен был вступить в силу после того, как его ратифицируют 55% стран, подписавших этот документ, причем это должны были быть страны, которые в сумме производили не менее 55% мирового объема выбросов углекислого газа в 1990 (этот год был выбран в качестве точки отсчета).

Изначально и критики, и сторонники Киотского протокола осознавали, что его чисто практическое значение для сокращения выбросов очень невелико: если бы его не было, то в 1990–2010 выброс парниковых газов в мире вырос бы на 41%, а если все страны, подписавшие Киотский протокол, полностью выполнят его условия, то на 40%. Ценность Киотского протокола в том, что он является своего рода «пилотным проектом» для отработки механизмов глобального регулирования вредных выбросов. Принятие же полномасштабного международного соглашения о полномасштабной борьбе с загрязнениями планируется уже по истечении срока действия Киотского протокола в 2013.

Борьба вокруг ратификации Киотского протокола.

Киотский протокол ставит страны в неравные условия. Некоторые проявления этого неравенства справедливы, другие нет.

Согласно Киотскому протоколу, преимущества имеют страны, развивающие экологически чистые технологии, а дополнительные расходы возлагаются прежде всего на страны, где преобладают «грязные» технологии. Однако в более выгодных условиях оказываются и те страны, которым «повезло» иметь обширные лесные пространства, даже если в них преобладают «грязные» технологии (Бразилия, Россия). Крупные же дополнительные расходы ложатся на те развитые страны, которые обладают высоким уровнем промышленного развития (как США). Поскольку «грязные» технологии преобладают в развивающихся странах, то Киотский протокол вообще не накладывает на них никаких обязательств, чтобы не вызвать их негативную реакцию. Поскольку, однако, такие обязательства неизбежны при дальнейшем развитии киотского механизма, то многие развивающиеся страны (например, КНР) сразу стали демонстрировать критическое отношение к Киотскому протоколу.

Самое главное, Киотский протокол стал ареной противоборства между США и его геоэкономическими соперниками. Страны ЕС и Япония, выступившие главными инициаторами этого соглашения, видят в нем механизм глобального контроля не только за применением «грязных» технологий, но и в целом за технологическим развитием. Тем самым они создают механизм глобального экономического регулирования, противоречащий претензиям США на роль «мирового менеджера».

Поскольку разные страны оказались в различной степени заинтересованы в реализации Киотского протокола, его ратификация натолкнулась на серьезные препятствия.

Когда в марте 2001 США, на долю которых приходится 36,1% мировых выбросов, объявили о своем решении не участвовать в Киотском протоколе, его ратификация оказалась под угрозой. До мая 2002 страны, которые ратифицировали протокол (Норвегия, Чехия, Румыния и некоторые другие), являлись источниками всего лишь 2,7% от общего объема выбросов. Возникла угроза, что Киотский протокол так и не вступит в силу.

Перелом произошел в 2002: 31 мая ЕС информировал ООН о том, что он ратифицировал Киотский протокол, а 4 июня об этом заявила и Япония.

Поскольку на Евросоюз приходится 24,2% выбросов, а на долю Японии – 8,5%, то ключевое значение для вступления протокола в силу приобрела позиция России. Если бы она, отвечая за 17,4% выбросов, ратифицировала Киотский протокол, то суммарное количество выбросов углекислого газа странами, ратифицировавшими протокол, достигло 50,1%. Добор остающихся 5% (например, за счет страны Восточной Европы, претендующих на вступление в Евросоюз) не составил бы проблемы. Таким образом, в начале 2000-х Россия оказалась в достаточно редкой в постсоветский период ситуации, когда ее действия приобрели решающее значение в глобальном масштабе.

Хотя Россия неоднократно заявляла о принципиальном согласии ратифицировать Киотский протокол, но с практическими действиями не спешила, стремясь получить выгоды от своей ключевой позиции. В результате в ходе детализации условий Россия добилась права сохранять выбросы на уровне 1990, в то время как, например, у стран ЕС они должны быть ниже уровня 1990 на 8%. Ратификация протокола Россией состоялась в ноябре 2004, после чего «вето» США было преодолено.

16 февраля 2005 Киотский протокол вошел в силу. К концу 2005 его ратифицировали 156 стран мира, включая все развитые страны кроме США и Австралии. Но и после ратификации Киотского протокола борьба вокруг него отнюдь не прекратилась.

С одной стороны, началась работа над разработкой механизмов контроля за соблюдением договорных объемов выбросов и подготовкой к новому международному соглашению 2013.

С другой стороны, в противовес Киотскому протоколу в июле 2005 по инициативе США было образовано Азиатско-тихоокеанское партнерство по экологическому развитию и климату. В него вошли развитые страны, не подписавшие Киотский протокол (США, Австралия), и крупные развивающиеся страны, на которые пока не распространяются ограничения Киотского протокола (Южная Корея, Китай и Индия). Хотя официально Азиатско-тихоокеанское партнерство объявлено дополнением к механизмам Киотского протокола, в СМИ его часто называют «антикиотским соглашением». Если Киотский протокол основан на квотировании выбросов, то Азиатско-тихоокеанское партнерство делает ставку на передачу «чистых» технологий от развитых стран развивающимся. Поскольку предлагаемый США механизм не предполагает обязательств по сокращению выбросов, то он тормозит или даже разрушает идею мирового рынка квот на загрязнение.

Киотский протокол и Россия.

Ратификации Киотского протокола Россией предшествовала долгая дискуссия среди ученых и политиков, которая не прекратилась и после ратификации.

Казалось бы, Киотский протокол не требует от России никаких дополнительных природоохранных действий. Ведь в 1990-е, когда российская промышленность переживала тяжелый кризис, выбросы парниковых газов без каких-либо специальных мер сократились более чем на 1/3, в результате чего общий их объем составлял примерно 1900 млн. т СО2-эквивалента. Однако с 2000 начался экономический рост, вызвавший рост выбросов парниковых газов. Поэтому важнейшей задачей социально-экономического развития страны на долгосрочную перспективу стало снижение энергоемкости ВВП. Это возможно только при коренной перестройке структуры промышленного производства – резкого снижения доли энергоемких производств. В противном случае Россия быстро (примерно к 2008–2010) вернется к уровню выбросов 1990, и ей придется либо покупать дополнительные квоты, либо тормозить промышленное производство.

Противники протокола полагают, что России будет очень трудно одновременно наращивать производство и изменять его структуру, отказываясь от сложившейся специализации на добыче и экспорте нефти и газа. Поэтому исполнение Киотского протокола окажется тормозом на пути экономического развития страны. Советник Президента России А.Илларионов прямо писал, что «ратификация Российской Федерацией Киотского протокола как минимум приведет к существенному замедлению темпов ее экономического роста», а как максимум – к абсолютному сокращению экономического потенциала России (т.е. к спаду производства).

Сторонники протокола полагают, что экономический подъем России не должен превращаться в реставрацию советских предприятий, чьи технологии отличались высокой энергоемкостью и были по современным мировым стандартам довольно «грязными». По их мнению, выполнение Киотского протокола станет важным стимулом модернизации отечественной экономики путем развития «чистых» технологий и привлечения зарубежных инвестиций в совместные проекты по сокращению выбросов. Кроме того, оно даст стране дополнительные финансовые ресурсы за счет торговли квотами.

Выгода России от торговли квотами на выбросы зависит от соотношения спроса и предложения на формирующемся мировом рынке прав на выбросы.

Ежегодные объемы превышения фактических выбросов парниковых газов над установленными уровнями обязательств по Киотскому протоколу оцениваются примерно в 150 млн. т СО2 для стран ЕС и в 360–380 млн. т для других развитых стран. Ожидается, однако, что ЕС будет стремиться покупать квоты или внутри Евросоюза (у Греции, Ирландии и стран Иберийского полуострова – см. табл.), или в странах Центральной и Восточной Европы. Поэтому реальные объемы ежегодного спроса на предлагаемые Россией квоты в период 2008–2010 (главным образом, со стороны Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Норвегии) не превысят 400 млн. т СО2-эквивалента.

| Таблица. ВНУТРЕННЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ по размерам выбросов между странами ЕС: избыток (+) или недостаток (–) квот на выбросы в сравнении с реальными выбросами | |||

| Австрия | –13% | Испания | +15% |

| Бельгия | –7,5% | Люксембург | –28% |

| Великобритания | –12,5% | Нидерланды | –6% |

| Германия | –21% | Португалия | +27% |

| Греция | +25% | Финляндия | 0% |

| Дания | -21% | Франция | 0% |

| Ирландия | +13% | Швеция | +4% |

| Италия | –6,5% | ||

| В целом все страны ЕС снизят выбросы на 8% | |||

| Источник: Кокорин А.О. Киотский протокол – права и обязанности России. – Наука и промышленность. 2002, № 2 | |||

По данным Министерства экономического развития России, в 2008–2012 фактические выбросы парниковых газов в России будут ниже уровня 1990 примерно на 3 млрд. т СО2-эквивалента, т.е. ежегодное предложение будет составлять примерно 600 млн. т СО2-эквивалента. Следовательно, Россия сможет полностью удовлетворить весь спрос зарубежных покупателей. Поскольку, согласно оценкам, цена углекислого газа на мировом углеродном рынке составит примерно 10 долл. за тонну, то наша страна за 2008–2012 может получить около 20 млрд. долл.

Конечно, эту сумму нельзя считать чистой выгодой. Для участия в мировой торговли правами на загрязнение России предстоит до 2008 создать системы мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов, осуществить многие другие специальные мероприятия, обеспечивающие участие в «механизмах гибкости» Киотского протокола. Самое главное, необходимо реорганизовывать структуру российской экономики, чтобы близкие выгоды не сменились затем тяжелыми потерями.