Птр что это такое

Противотанковые ружья

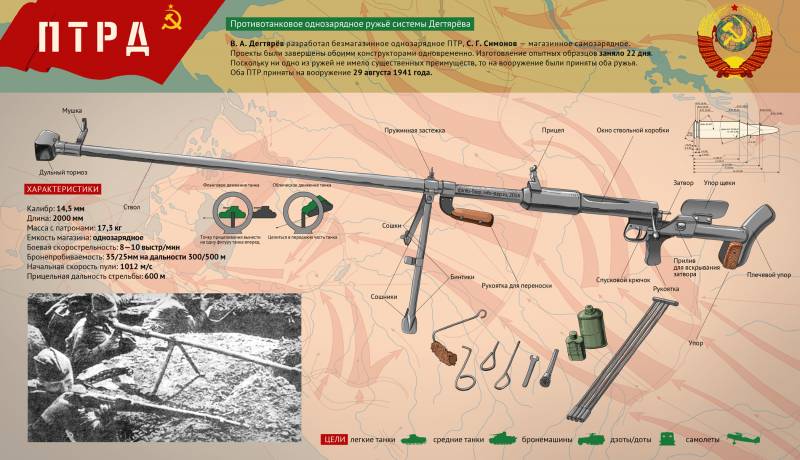

В 1936-1938 годах прошли испытания 15 различных систем ПТР калибра от 12,7 до 25 мм, пока не стало ясно, что требования, предъявленные к противотанковому ружью, изначально завышены. 9 ноября 1938 года Артиллерийское управление РККА сформулировало новое задание, предусматривавшее разработку 14,5-мм самозарядного противотанкового ружья, которое могло бы постоянно находиться с подразделениями стрелковой роты на любой местности и в любых условиях боя. Работы над новым патроном калибра 14,5 мм начались на Научно-испытательном полигоне стрелкового вооружения (НИПСВО) и продолжились на одном из московских заводов.

Срочное налаживание производства противотанковых ружей в условиях начавшейся войны, когда все мощности имеющихся предприятий Наркомата вооружения были занаряжены, требовало решения многих организационных и технологических проблем. А пока, в июле 1941 года принимаются временные меры для скорейшего снабжения армии ПТР.

28-29 августа ПТР Дегтярева испытали на НИПСВО. А еще 6-12 августа здесь прошли совместное испытание самозарядное ПТР Симонова (созданное на основе его же опытной самозарядной винтовки 1938 года) и доработанное ПТР Рукавишникова. Образец Симонова показал лучшие результаты.

Первыми новые ПТР получили войска Западного фронта, оборонявшие Москву (здесь, кстати, использовалось и некоторое количество ПТР Рукавишникова). Директива командующего фронтом генерала армии Г. К. Жукова от 26 октября 1941 года, говоря об отправке в 5, 33 и 16-ю армии по 3-4 взвода ПТР, требовала «принять меры к немедленному использованию этого исключительного по силе и эффективности вооружения. придания их полкам и батальонам». А в своем приказе от 29 декабря Жуков указывал на недостатки в применении ПТР: использование их расчетов в качестве стрелков, отсутствие взаимодействия с группами истребителей танков и противотанковой артиллерией, случаи оставления ПТР на поле боя.

Стрелки против танков

Советский, а затем и российский кинематограф в большой мере определил отношение нескольких поколений людей к некоторым образцам вооружения и техники времён Великой Отечественной войны. Это и миф о «немецких автоматчиках», преувеличенное представление о механизированности Третьего рейха и, конечно, образ ПТР (противотанковых ружей).

Ещё один вариант – пушка Кондакова. М. Н. Кондаков был руководителем КБ Артиллерийской Академии до 1954 года, никто его не репрессировал. Весила 63 кг, её также не приняли на вооружение. Ещё одним фактором, сыгравшим против этих экспериментов, стала бронепробиваемость динамореактивных пушек, она уступала обычным 45-мм пушкам. Так, 37-мм динамореактивное ПТР завода № 8 пробивало всего 20 мм брони на 500 метрах. 45-мм пушка уверено пробивала 40-мм литую броню с 300 метров.

В итоге отказом от этой разработки стали не репрессии, а технические характеристики изделия.

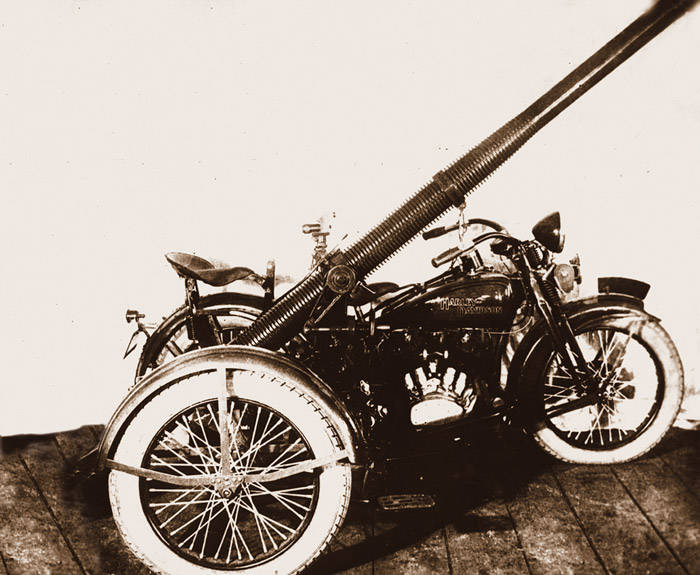

Мотоциклетная пушка Курчевского на испытаниях. 1935 год.

ПТР могли поражать танк только в борт и корму, поражая водителя и радиатор. Невысокие пробивные возможности заставляли вести огонь с минимальной дистанции, что было тяжело психологически. Кроме того, было мало пробить броню, нужно было ещё попасть в экипаж и жизненно важные механизмы машины. Расчёты были весьма уязвимы для огня противника.

Единственными достоинствами ПТР были простота и дешевизна. ПТР не помогли бы остановить противника в июне-июле 1941 года, как не помогли полякам ПТР Марошеника образца 1935 года. Причина успехов механизированных частей вермахта лежала в области тактики и оперативного искусства, а не вооружения противника.

В декабре 1941 года взвод ПТР был введён на полковом уровне, в дивизии по штату было 89 ПТР. По мартовскому штату 1942 года на уровень полка ввели роту ПТР (27 единиц), по роте противотанковых ружей получили батальоны, ещё одна рота была в противотанковом дивизионе. Всего по штату было 279 единиц ПТР. 45-мм пушек стало вместо 45 единиц 30. Почти три сотни ПТР в дивизии не помешали немецким танкам дойти до Волги и Кавказа. По декабрьскому штату 1942 года в дивизии 45-мм пушек стало 48, ПТР – 212. В декабре 1944 года количество 45-мм пушек увеличили до 54 единиц, ПТР соответственно сократили до 111 штук.

Исаев А. В. Антисуворов. Десять мифов Второй мировой. М., 2006.

Оружие победы. Под общей редакцией В. Н. Новикова. М., 1985.

http://www.waronline.org/write/antitank_rifles/part_3.html

http://www.almanacwhf.ru/?no=5&art=11

http://bratishka.ru/archiv/2008/9/2008_9_13.php

http://chek-ss.narod.ru/ruchnoe_protivotankovoe_oruzhie_sssr/protivotankovie_ruzhya_sssr/

История противотанковых ружей

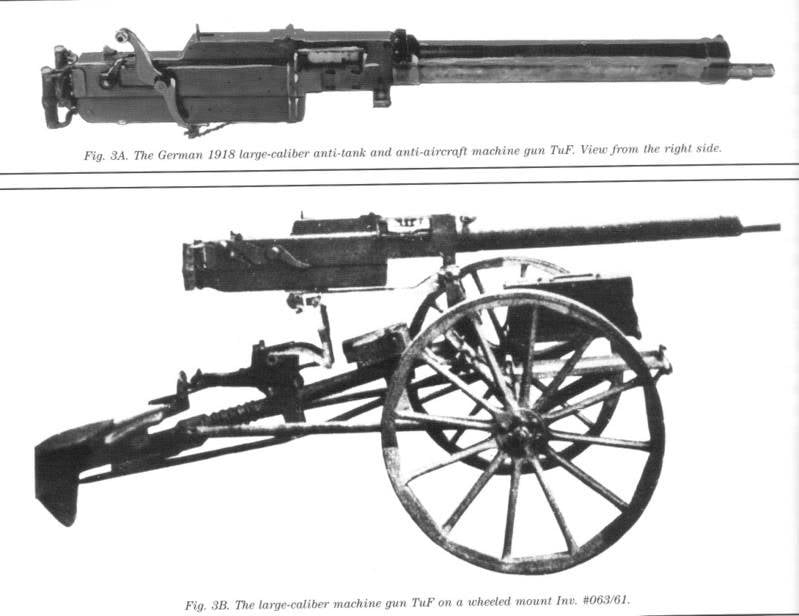

Уже 1915 год похоронил планы и стратегии генеральных штабов воющих государств. Война получалась затяжной и становилась позиционной. Массовое распространение пулеметов привело к тому, что волны атакующей пехоты и кавалерии разбивались об укрепленные позиции и летящий им навстречу рой пуль. Произошли качественные изменения и в артиллерии. Орудия, оснащенные полуавтоматическими затворами, повлекли увеличение скорострельности до 9-12 выстрелов в минуту (в некоторых случаях до 16 выстрелов в минуту). Знаменитую «трехдюймовку» противники не зря прозвали «косой смерти». Беглый огонь этого орудия шрапнельными снарядами наносил наступающей на открытой местности пехоте страшные потери.

После войны в 1920-30-е годы крупнокалиберные пулеметы и малокалиберные автоматические пушки казались многим самыми подходящими решениями для задач организации противотанковой обороны на ближних и средних дистанциях боя, а также противовоздушной обороны на малых высотах. Данный взгляд подтверждался и гражданской войной в Испании. В ходе конфликта обе стороны активно применяли не только 20-мм автоматические пушки, но и сохранившиеся еще со времен Первой мировой войны 13-мм противотанковые ружья «Маузер». При этом тогда же стало понятно, что имеющиеся крупнокалиберные пулеметы и малокалиберная артиллерия не могут использоваться небольшими пехотными подразделениями на переднем крае. Они были достаточно заметны, а перемещение их с места на место требовало значительных усилий и времени.

Впервые в боевых условиях данные противотанковые ружья испытали не британцы, а финны — во время советско-финской войны 1939-1940 года. Против легкобронированных целей они были достаточно эффективны. Заказы на выпуск подобных ружей британская армия выдавала до января 1942 года, после чего стало очевидно, что они проигрывают в соревновании брони и снаряда. С появлением на поле боя все новых немецких танков с увеличенным бронированием использование подобных ружей в Северной Африке и Европе почти сошло на нет, они использовались лишь для стрельбы по укреплениям и поражения легкобронированной техники. На смену таким ружьям пришли гранатометы РIАТ. В то же время на тихоокеанском театре военных действий подобные ружья использовались практически до самого конца войны, так как позволяли поражать легкобронированные японские танки. Поставлялись ПТР Boys Mk I и в СССР, но советское командование посчитало их недостаточно мощными.

После революции в СССР проектирования противотанковых ружей не осуществлялось вплоть до 1930-х годов. Постановление правительства Советского Союза о начале работ над ПТР было принято 13 марта 1936 года. Проектирование ПТР калибром 20-25 мм и массой до 35 кг было поручено М. Н. Блюму, С. А. Коровину, С. В. Владимирову. До 1938 года в СССР испытали около 15 образцов, однако предъявляемым к оружию требованиям они не соответствовали.

В экспериментальных целях для повышения эффективности в донную часть сердечника пули БС-41 помещалась капсула с раздражающим веществом ХАФ (хлорацетофенон). Такая пуля обозначалась как бронебойно-зажигательно-химическая. Химическое вещество должно было компенсировать небольшой заброневой эффект боеприпаса. Предполагалось, что она создаст внутри танка непереносимую концентрацию слезоточивого газа, что заставило бы экипаж покинуть боевую машину. Стоит отметить, что похожую конструкцию до войны рассматривали и немецкие оружейники, только для своего 7,92-мм противотанкового ружья Pz.B.39.

Первая партия, состоявшая из 300 ПТРД, была выпущена в октябре 1941 года и уже в начале ноября она отправилась под Москву в 16-ю армию Рокоссовского. Впервые данные противотанковые ружья были использованы советскими войсками в бою 16 ноября. Уже к 30 декабря 1941 года советская промышленность выпустила 17 688 ПТРД, а за 1942 год еще 184 800 ружей. Выпуск ПТРС шел медленнее. Производство ПТРС было проще ПТР Рукавишникова, принятых на вооружение до войны (на 60% меньше станкочасов, на 30% меньше времени и деталей), однако существенно сложнее ПТРД. В 1941 году промышленность дала армии только 77 ПТРС, в 1942 году — 63 308 штук.

Противотанковые ружья оказали Красной Армии неоценимую помощь в самый важный и тяжелый период войны — осенью-зимой 1941 года и во время кампании 1942 года, когда в войсках уже ощущалась нехватка противотанковой артиллерии. При этом уже к 1943 году эффективность ПТР значительно упала на фоне появления новых немецких танков и распространения экранов, которые становились дополнительным препятствием для небольших 14,5-мм бронебойных пуль. Несмотря на это советские противотанковые ружья широко использовались до самого конца войны. Они позволяли пехоте эффективно бороться со слабо бронированными целями — бронетранспортерами, бронемашинами, легкими самоходными установками, а также различными видами укреплений (пулеметными гнездами, дзотами).

После завершения Великой Отечественной войны ПТРД и ПТРС успели повоевать в Корее, а также во время Вьетнамской войны 1964-1975 годов, приняли участие практически во всех африканских войнах второй половины XX века. В то же время в Советской Армии они были сняты с вооружения достаточно быстро, в войсках их заменили гранатометы РПГ-2.

С чем охотиться на танки: история противотанкового ружья

История противотанковых ружей коротка, как выстрел, и являет собой пример стремительного триумфального взлета и такого же быстрого исчезновения с полей сражений. Менее чем за полвека использования противотанковые ружья оказались весьма эффективным средством, и не только против танков. Вместе с тем, по иронии судьбы или просто из-за скепсиса, военные всегда высказывали недоверие этому виду вооружения, буквально «вытянувшего» советскую противотанковую оборону стрелковых частей в сложных 1941-м и 1942-м годах. Сегодня наш рассказ о противотанковых ружьях и тех, кто ими управлял, – бронебойщиках.

«Танкгевер» против стальных монстров

Между войн

Финское Лахти, можно оценить размер

14,5

В СССР активно изучали опыт минувшей войны и разработки иностранных вооружений. Идея создать свое ПТР возникла еще в 30-е годы. Но у нас изначально пошли по «финскому» пути, полагая калибром ружья 20-25 мм. Это делало такую бандуру совершенно неподъемной и сомнительной на фоне 45-миллиметрового орудия. Коллектив М. Н. Блюма, С. А. Коровина, С. В. Владимирова представил целых 15 вариантов ружья, но все они не устроили военных.

Различные виды патрона 14.5х114 мм.

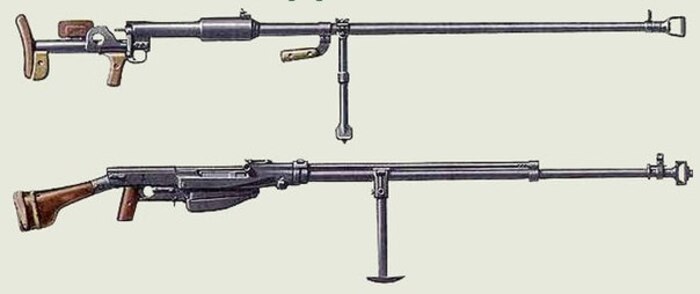

ПТРД и ПТРС

С началом войны на одном из заседаний ГКО И.В. Сталин поинтересовался, как дела с разработкой ПТР. Не получив внятного ответа, он велел заняться этой темой двум уже легендарным советским оружейникам: С. Г. Симонову и В. А. Дегтяреву.

ПТРС – вариант ружья, представленный Симоновым, тоже приняли на вооружение. Только, в отличие от ПТРД, оно было самозарядное, с магазином на 5 патронов и скорострельностью уже 15-17 выстрелов в минуту. Производство ПТРС «раскачивалось» дольше, но к 1945 году было выпущено 190 тысяч ружей, которые сначала дополняли, а затем и заменили ПТРД в стрелковых ротах и взводах бронебойщиков.

Бронебойщики на позиции

В начале войны эти два ружья оказали Красной Армии неоценимую помощь в деле борьбы с массами немецкой бронетехники. Немецкие танки начала войны не выдерживали бортовых, а иногда и лобовых попаданий. Рой 14,5-миллиметровых пуль, бивших по гусеницам, смотровым щелям, лючкам, бортам и двигателю, стал неприятным сюрпризом для немецких танкистов. А пробившая броню пуля почти всегда тяжело ранила или убивала кого-то из плотно сидящего экипажа. Что уж говорить о более легких бронемашинах, которые «шились» насквозь.

После 1942 года, с появлением специальных экранов, предназначенных именно для остановки пуль наших бронебойщиков, и в целом утолщения танковой брони ружья стали использовать по-другому. Против снайперов, укреплений, амбразур, в засадах против легкой и устаревшей техники, а также для стрельбы сквозь стены при штурмах городов-крепостей Восточной Европы.

Советские противотанковые средства пехоты Дегтярева и Симонова. О возможностях и слабых сторонах

ПТР на вооружении РККА

Применялась и пуля БЗ-39, отличающаяся от Б-32 меньшей длиной и массой. Ввиду худших по сравнению с пулями Б-32 и БС-41 характеристик, пуля БЗ-39 выпускалась непродолжительное время. Все пули снаряжались в латунную бутылочную бесфланцевую гильзу.

Причиной тому послужило ошибочное мнение начальника ГАУ Г.И. Кулика. Он полагал, что потенциальный противник — нацистская Германия — уже обладает бронетанковой техникой с усиленным бронированием, вследствие чего против немецких танков не будут эффективны даже 45-мм и 76-мм противотанковые орудия, не говоря уже о ПТР. 26 августа 1940 года он и вовсе исключил ПТР из состава вооружения, а орудия калибром 45-мм и 76-мм перестали выпускать. На деле оказалось, что броня немецких танков, орды которых вторглись на территорию СССР 22 июня 1941 г. не превышала 50 мм, а большинство бронетехники врага и вовсе можно было пробить бронебойной пулей из 12,7-мм пулемета ДШК.

Немецкие танки рвались на восток. А советская пехота так и оставалась практически безоружной перед лицом врага. Дабы ускорить работы над эффективным и технологичным 14.5-мм ПТР, И.В. Сталин предложил поручить разработку «еще одному, а для надежности — двум конструкторам». Задание было выдано в июле 1941 г. В.А. Дегтяреву и С.Г. Симонову. Через месяц появились готовые к испытаниям конструкции — с момента получения задания до первых пробных выстрелов прошло всего 22 дня. Из разработанных Дегтяревым двух образцов был одобрен упрощенный, с неполным циклом автоматики, однозарядный. Уже 29 августа оба ружья — однозарядное конструкции В.А. Дегтярева (ПТРД) и пятизарядное конструкции С.Г. Симонова (ПТРС) были приняты на вооружение Красной Армии и запущены в массовое производство.

Изготовление ПТРС было проще ПТР Рукавишникова (на треть меньшее число деталей, на 60% меньше станкочасов, на 30% — времени), но значительно сложнее ПТРД. Производство ПТРС требовало особой подготовки и материальных затрат. В 1941 г. было выпущено всего 77 ПТРС, в 1942 — 63308. После испытаний 29 августа Государственный комитет обороны решил принять их на вооружение.

До конца войны ПТР довольно эффективно применялись против легкой бронетехники, расчетов орудий, пулеметных гнезд, амбразур ДОТов. Из ПТР стреляли и по вражеским самолетам. Есть данные, что бронебойщик А. Денисов 14 и 15 июля 1943 года под Орлом сбил два фашистских бомбардировщика. Не брезговали советскими ПТР и немцы, ведь ПТРС и ПТРД превосходили по своим характеристикам немецкие ПТР. Захваченные в боях с Красной Армией ружья ПТРС имели немецкое обозначение PzB 783(r).

Всего с 1941 по 1945 годы было выпущено около 400 000 ПТР.

Следует рассказать и о недостатках советских ПТР. Они имели плохое свойство — подымать облако пыли или снега при стрельбе, благодаря чему демаскировали позицию расчета. Среди солдат даже ходила присказка про стрелков ПТР: «Удочка длинная, жизнь короткая». При борьбе с танками невысокие пробивные возможности ружей заставляли вести огонь с минимальных дистанций, что было очень тяжело психологически. Им была свойственна болезнь ПТР других стран: слабое заброневое действие пули. Да, пуля пробивала броню танков, но если за броней не находился член экипажа или жизненно важный агрегат, то танку ущерба это пробитие не наносило. В общем, ПТР были скорее полумерой, направленной на быстрое восполнение потерь лета 1941 в противотанковых средствах и играли роль больше психологического средства для пехотинцев в окопах. По основным показателям советские ПТР превосходили иностранные аналоги, вероятно по той причине, что создавались они в ходе войны, исходя из полученного опыта, а не до ее начала.

После войны противотанковые ружья почти сразу были заменены гранатометом РПГ-2. Однако на этом их служба не закончилась. ПТРС (а по некоторым сведениям и ПТРД), состоящие на вооружении северокорейской армии, получили от американских танкистов прозвище «buffalo guns» — «ружья на бизонов». Оно было дано за то, что пули, выпущенные из противотанкового ружья, легко пробивали броню американских танков М24 Chaffee. Также ПТРы воевали и во Вьетнаме, и в многочисленных африканских и ближневосточных конфликтах. До сих пор советское ПТР 1941 года выпуска может пробить броню, например, состоящего на вооружении армии США (и не только) бронетранспортера М113.