Пульмикорт или фостер что лучше

Пример рациональной терапии бронхиальной астмы

Почему селективные β2-агонисты более безопасны в применении?

Почему применяются аэрозоли ИГКС не только с малым, но и с высоким содержанием гормона в одной дозе?

Самыми эффективными лекарственными средствами, использующимися в лечении бронхиальной астмы, с позиции доказательной медицины на сегодняшний день могут быть признаны две группы препаратов: ингаляционные глюкокортикостероиды и β2-агонисты.

Ингаляционные глюкокортикостероиды, составляющие основу базисной противовоспалительной терапии астмы, предотвращают развитие симптомов и обострений болезни; улучшают функциональные показатели легких; уменьшают бронхиальную гиперреактивность и некоторые компоненты ремоделинга бронхиальной стенки, в частности утолщение базальной мембраны эпителия и ангиогенез слизистой бронхов [2, 4].

β2-агонисты — бронхолитические препараты, быстро устраняющие бронхоспазм за счет воздействия на β2-адренорецепторы гладкой мускулатуры стенки дыхательных путей. β2-агонисты короткого действия, классическим представителем которых является сальбутамол (вентолин), — наиболее эффективные средства симптоматической (ситуационной) терапии. Кроме того, эти препараты используются и в качестве средств превентивной терапии в случае бронхоспазма, провоцируемого физической нагрузкой, холодным воздухом и ожиданием контакта с «виновным» в развитии астмы аллергеном.

Для лечения астмы во всем мире наиболее широко используется вентолин, что обусловлено его высоким терапевтическим индексом, то есть соотношением лечебного эффекта и побочного действия.

Фармакологические свойства β-агонистов определяются их способностью стимулировать β1— и β2-адренорецепторы клеток различных тканей и прежде всего сердца, где преобладают β1-адренорецепторы, а также легких (в гладких мышцах бронхов представлены в основном β2-адренорецепторы). β2-агонисты оказывают бронхорасширяющий эффект за счет связи с β2-адренорецепторами, что приводит к активизации последних и увеличению концентрации цАМФ внутри гладкомышечной клетки, что в свою очередь вызывает релаксацию гладкой мускулатуры бронхов и снижение выброса медиаторов воспаления из тучных клеток. Самый первый β2-адреномиметик — изопреналин — действовал как на β1-рецепторы сердечной мышцы, так и на β2-рецепторы легких. Тем самым бронхолитический эффект достигался одновременно с кардиотоническим (усиление сократимости сердечной мышцы, увеличение частоты сердечных сокращений). Таким образом селективность β2-агонистов по отношению к β2-адренорецепторам определяет профиль их безопасности.

Сальбутамол (вентолин) является одним из самых селективных β2-агонистов: отношение селективности β2:β1 для сальбутамола составляет 1375, для фенотерола — 120, у изопреналина оно принято за 1 [3].

Другим фармакологическим свойством β2-агонистов, определяющим их эффективность и безопасность, является частичный или полный агонизм. Если фармакологическая эффективность β2-агонистов высока, они называются полными агонистами, если низкая — частичными агонистами. Полные агонисты вызывают максимальную ответную реакцию ткани в отличие от частичного агониста, действие которого слабее даже при назначении высоких доз. Однако это преимущество полных β2-агонистов одновременно может быть и их недостатком. Причина заключается в десенситизации (снижении чувствительности) β-адренорецепторов — явлении, связанном с активацией рецептора. При этом снижается или даже полностью теряется лечебное воздействие препарата, тогда как его побочные эффекты проявляются с большей силой, ибо пациент увеличивает дозу, пытаясь добиться терапевтического действия. Десенситизация — саморегулирующийся процесс, направленный на предотвращение сверхстимуляции рецепторов в случае чрезмерного воздействия на них агонистов β-адренорецепторов. Он является результатом взаимодействия β-адренорецептора с агонистом и зависит от силы и длительности воздействия последнего, стало быть, частичные агонисты будут вызывать меньшую десенситизацию, чем полные. Сальбутамол представляет собой частичный агонист по воздействию на β2-адренорецепторы дыхательных путей и не вызывает нарушений рецепторной чувствительности последних [3].

Сальбутамол, который является гидрофильным соединением и напрямую взаимодействует с β2-адренорецепторами гладких мышц бронхов, характеризуется быстрым началом действия. Обычная доза препарата (200 мкг) вызывает клинически значимое расширение бронхов (определяемое как 15%-ное увеличение ОФВ1) приблизительно через 5-7 мин. Продолжительность его действия достаточно коротка и составляет примерно 4-6 ч. При увеличении дозы препарата время начала действия сальбутамола может сокращаться, а продолжительность его действия — удлиняться.

Таким образом, сальбутамол (вентолин) является препаратом выбора для купирования остро возникающего приступа удушья у пациентов, страдающих бронхиальной астмой, независимо от их возраста, сопутствующих заболеваний, а также от формы и тяжести астмы.

Сальбутамол (вентолин) следует рекомендовать в качестве профилактического средства, применяющегося перед физической нагрузкой, контактом с холодным воздухом, неизбежным контактом с аллергеном (уборка квартиры, посещение домов, где есть домашние животные, поездка за город в сезон палинации) для пациентов, у которых бронхоспазм провоцируется перечисленными выше факторами.

Ингаляции сальбутамола (вентолина) с помощью небулайзера назначаются при остром бронхоспазме, не контролируемом с помощью обычной терапии дозируемыми аэрозолями или порошковыми ингаляторами, а также при тяжелом обострении бронхиальной астмы. В этих случаях доза сальбутамола значительно превышает стандартную и составляет 2,5 мг (при необходимости 5 мг), назначается препарат 2-4 раза в день.

Признаком нестабильного течения бронхиальной астмы наряду с появлением клинических симптомов, снижением показателей спирометрии является увеличение потребности в ингаляционных β2-агонистах. Использование короткодействующих β2-агонистов два и более раз в сутки свидетельствует о наличии неконтролируемой астмы и соответственно неадекватной базисной терапии и служит поводом для пересмотра стратегии лечения. Самыми мощными противовоспалительными агентами являются глюкокортикостероидные (ГКС) препараты, а когда речь идет о лечении бронхиальной астмы — ингаляционные кортикостероиды (ИГКС), которые, практически не уступая по своей клинической эффективности системным ГКС, обладают значительно меньшим риском развития побочных эффектов. Группу ИГКС, представленных на нашем рынке, составляют беклометазон дипропионат, будесонид, флунизолид и флютиказон пропионат.

Беклометазон дипропионат применяется для лечения бронхиальной астмы уже 30 лет и соответственно представляет собой самую изученную форму ИГКС. Он обладает всем спектром противовоспалительной активности, присущим этой группе препаратов. Беклометазон дипропионат превращается в легких в активный метаболит беклометазон-17 — монопропионат, который собственно и оказывает клинический эффект, заключающийся в ослаблении и постепенном полном устранении астматических симптомов, улучшении спирометрических показателей и пикфлоуметрии, уменьшении бронхиальной гиперреактивности. По эффективности беклометазон дипропионат не уступает будесониду и флунизолиду в эквивалентных дозах. Исключение составляет флютиказон пропионат, эффективность которого в два раза выше, чем других ИГКС [1].

Беклометазон дипропионат обладает и хорошим профилем безопасности: в суточной дозе, равной 800 мкг, он не вызывает системных побочных эффектов у взрослых, а в дозе, равной 400 мкг, — и у детей [1]. Что касается местных побочных эффектов, то они одинаковы для всей группы ИГКС и заключаются в возможности развития кандидоза полости рта и горла, дисфонии, возникновения рефлекторного кашля и парадоксального бронхоспазма. Предупредить возникновение этих нежелательных явлений помогают следующие мероприятия: использование спейсера, полоскание рта после ингаляции ИГКС; снижение кратности приема препарата, что существенно снижает риск развития кандидоза. Парадоксальный бронхоспазм необходимо немедленно купировать ингаляционными β2-агонистами короткого действия (например, вентолином). Иногда предварительное (непосредственно перед ингаляцией ИГКС) применение β2-агонистов оказывается эффективным способом профилактики рефлекторного кашля и бронхоспазма и может быть рекомендовано на начальном этапе лечения ИГКС, особенно при использовании высоких доз ИГКС и выраженной бронхиальной гиперреактивности.

До недавнего времени единственным недостатком беклометазона дипропионата считался тот факт, что выпускался он в формах, содержащих 50 мкг препарата в одной дозе. Для достижения средней суточной дозы (400–800 мкг) приходилось применять препарат 3-4 раза в день по нескольку ингаляций (2-4) на прием. В настоящее время на нашем рынке появились препараты беклометазона дипропионата, которые содержат 100 мкг и 250 мкг препарата в одной дозе, например беклофорте, выпускаемый в виде дозированного аэрозоля (в одной дозе беклофорте содержится 250 мкг беклометазона дипропионата). Это очень удобная дозировка ИГКС, если учесть, что в настоящее время наиболее эффективным фармакотерапевтическим режимом применения ИГКС при бронхиальной астме является терапия по принципу «step-down» (шаг вниз). Суть этой терапии заключается в назначении изначально высокой дозы ИГКС в целях быстрого подавления воспаления, уменьшения ремоделинга бронхиальной стенки и соответственно достижения ремиссии. Этот этап в среднем занимает три месяца, хотя клинический эффект лечения проявляется уже в первые недели терапии. Затем доза ИГКС может быть снижена до минимальной, позволяющей эффективно контролировать симптомы болезни и поддерживать показатель пикфлоуметрии на уровне не менее 80% должной величины. Беклофорте как нельзя лучше подходит для такого режима терапии. Рекомендуемые начальные дозы препарата:

Суточную дозу обычно делят на два приема, что значительно сокращает риск возникновения местных побочных эффектов и повышает приверженность больных лечению. При назначении беклофорте в высоких дозах (1000 мкг/сут и более) следует рекомендовать обязательное использование спейсера, что снижает риск возникновения системных побочных эффектов.

Таким образом, использование беклофорте в качестве базисного противовоспалительного препарата и вентолина в качестве ситуационного бронхолитического средства может служить примером рациональной и комплаентной фармакотерапии бронхиальной астмы независимо от ее этиологии и тяжести течения.

Качественные генерики для лечения бронхообструктивных заболеваний: свет в конце тоннеля есть!

Приведены данные исследований эквивалентности генерических и оригинальных ингаляционных препаратов, использующихся для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Обсуждено проведение подобных исследований, критерии оценки эквив

The article presents research data equivalence of generic and original inhalation drugs used to treat asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Discusses the nature of these studies, the criteria for assessing the equivalence of inhaled drugs.

Острые и хронические заболевания органов дыхания в Российской Федерации составляют около 40% общей заболеваемости населения страны (включая острые респираторные заболевания), при этом за период 2000–2008 гг. показатели заболеваемости не опускалась ниже 290 случаев на 1000 человек.

Среди болезней органов дыхания преобладают бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). По оценкам специалистов, численность больных БА, как минимум, в 5–6 раз превышает данные официальной статистики (5,9 млн человек в сравнении с отчетными данными — 1,3 млн человек). Установлено, что пациенты, страдающие БА, часто инвалидизируются. Так, в Москве 41% пациентов с БА получают пособие по инвалидности [1].

В РФ прямые затраты здравоохранения, связанные с лечением БА, составляют около 8,5 млрд рублей, из них 66,6% расходуется на стационарное лечение, 21,5% — на закупку лекарственных средств, 10,9% — на амбулаторно-поликлиническое лечение, 0,9% — на вызовы скорой помощи.

В структуре косвенных затрат по БА (около 2,8 млрд руб.) затраты на оплату листков нетрудоспособности составляют 61,4%, пособий по инвалидности — 27,3%, недополученный вклад в валовый внутренний продукт по причине обострения заболевания с листком нетрудоспособности — 11,4%.

Суммарные (прямые и непрямые) затраты, связанные с БА, составляют около 0,75% от всего бюджета здравоохранения РФ [1].

Обращает на себя внимание тот факт, что расходы на медикаменты являются крайне недостаточными и в общей структуре затрат на лечение составляют всего 11,0%. В расчете на одного пациента с БА это составляет 1418,2 рубля в год.

В этой связи чрезвычайный интерес представляет внедрение в практику новых лекарственных технологий, использование которых позволит снизить бремя заболевания и затраты бюджета.

Согласно современной концепции Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO), препараты-генерики имеют многочисленные преимущества для общественного здравоохранения, связанные прежде всего с доступной ценой препарата.

Однако применение генерического препарата вместо оригинального может быть оправдано лишь в том случае, если врач убежден, что это не снизит эффективность лечения и тем более не будет угрожать жизни пациента. В России, где большинство генериков и/или субстанций для их производства произведены в развивающихся странах Азиатского региона, проблема качества таких препаратов стоит особенно остро. Кроме того, сложность разрешения данной проблемы усугубляется тем, что в современных ингаляционных лекарственных препаратах в качестве средств доставки используются высокотехнологичные устройства, воспроизведение и производство которых требует специальных усилий и больших капитальных вложений.

Для установления эквивалентности ингаляционных препаратов необходимо осуществить как минимум 5 шагов [2]:

1) подтверждение эквивалентности качественного и количественного состава основного и вспомогательных веществ;

2) установление сходства используемых средств доставки;

3) оценка свойств ингалятора in vitro, в том числе оценка размеров частиц вдыхаемой дозы;

4) изучение легочного распределения и системной фармакокинетики препарата in vivo;

5) доказательство сходства терапевтической эффективности.

К сожалению, появляющиеся на российском фармацевтическом рынке генерические ингаляционные лекарственные средства далеко не всегда в полной мере эквивалентны оригинальным препаратам.

Так, Л. А. Трухачева и соавт. [3] при изучении степени эквивалентности вдыхаемых фракций на 7-ступенчатом каскадном импакторе нового поколения Next (Copley Scientific Limited Англия) для дозированных аэрозольных ингаляторов Серетид, 25/250 (салметерола ксинафоат/флутиказона пропионат) мкг/доза, производство «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалсз», Польша, и Тевакомб, 25/250 (салметерола ксинафоат/флутиказона пропионат) мкг/доза, производство «Ципла Лтд», Индия, установили статистические различия при определении таких значимых параметров, как массмедианный аэродинамический диаметр частиц и геометрическое стандартное отклонение от массмедианного аэродинамического диаметра, а также значений фракции мелкодисперсных частиц (ФМЧ) и величины выпущенной дозы. Для салметерола ксинафоата величины ФМЧ составляли 42,06% (Серетид) и 35,53% (Тевакомб) соответственно, для флутиказона пропионата — 42,94% (Серетид) и 35,44% (Тевакомб).

Ранее нами было установлено, что упомянутый выше воспроизведенный препарат отличается от оригинального и по количеству содержащихся в нем примесей. Несмотря на то, что оба препарата соответствовали заявленным требованиям нормативной документации, сумма примесей флутиказона пропионата в генерике находилась на верхней границе допустимой нормы (не более 0,4%) и составляла 0,385%. Кроме этого, в Тевакомбе обнаружены следовые количества брома (0,7 миллионной доли), наличие которого вообще не предполагается действующей нормативной документацией [4].

В связи с вышеизложенным большие надежды возлагаются на новые отечественные разработки в области лечения БА, которыми, в частности, занимается компания «Натива». В настоящее время компанией разработана целая линейка генерических ингаляционных препаратов с использованием современных средств доставки, тщательное изучение свойств которых проведено в лабораторных и клинических исследованиях.

Одно из исследований было посвящено изучению аэродинамических характеристик препарата Беклометазон-аэронатив, аэрозоль для ингаляций дозированный производства ООО «Натива» (Россия) в сравнении с препаратами Беклазон Эко, 250 мкг/доза, производства «Нортон Вотерфорд» (Ирландия) и Кленил, 250 мкг/доза, производства «Кьези Фармацевтичи С.п.А.» (Италия), в котором оценивались такие показатели, как однородность дозирования и величина респирабельной фракции с помощью каскадного импактора Андерсена.

Результаты проведенных исследований приведены в табл. 1.

Таким образом, как это следует из вышеприведенных данных, препарат Беклометазон-аэронатив производства ООО «Натива» (Россия) в сравнении с препаратами Беклазон Эко 250 мкг/доза, производства «Нортон Вотерфорд» (Ирландия) и Кленил 250 мкг/доза («Кьези Фармацевтичи С.п.А.», Италия)» демонстрируют сопоставимые результаты по показателям однородности дозирования и респирабельной фракции.

Следующее исследование было посвящено оценке аэродинамических характеристик лекарственного препарата Ипратерол-натив, раствор для ингаляций 0,25 мг/мл + 0,5 мг/мл (ипратропия бромид + фенотерол). Доля мелких частиц может существенно отличаться при использовании аппаратов разных производителей и различных моделей. Кроме того, респирабельная фракция может зависеть от вязкости среды препарата и от его предварительного разведения, например, физиологическим раствором или при смешении с другим препаратом.

Сравнение составов генерика компании «Натива» и оригинального препарата компании «Берингер Ингельхайм» показало, что качественный состав препаратов отличается только одним из консервантов: бензалкония хлорида в Ипратероле-натив заменен на натрия бензоат (табл. 2).

Респирабельную фракцию в процентах определяли как отношение суммы масс частиц, осевших на каскадах от 2 по 7, к суммам масс всех каскадов и Г-образной трубки.

Результаты проведенных исследований представлены на рис. 1–4.

Таким образом, препараты Ипратерол-натив (ООО «Натива») и Беродуал («Берингер Ингельхайм») в виде растворов для небулирования в ходе сравнительных аэродинамических испытаний показали полную идентичность по величине респирабельной фракции и профилям распределения частиц по размерам.

Отрадно отметить, что по результатам упомянутых выше исследований оба генерических препарата продемонстрировали сопоставимые результаты по показателям однородности дозирования и респирабельной фракции по отношению к оригинальным.

Итак, имеющиеся на сегодняшний день доказательства сопоставимости качественных характеристик генериков компании «Натива» по отношению к известным оригинальным препаратам позволяют надеяться, что на российском фармацевтическом рынке появилась достойная замена дорогостоящим импортным препаратам, обеспечивающая эквивалентную эффективность и профиль безопасности у пациентов с бронхобструктивными заболеваниями.

Литература

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, Москва

2 Препараты Салтиказон-натив и Формисонид-натив не зарегистрированы в РФ. Есть разрешения на проведение клинических исследований этих препаратов. В настоящее время исследования имеют статус «Завершено».

Ингаляции суспензии будесонида (Пульмикорта®) и комбинации будесонида/формотерола (Симбикорта®) в лечении обострений ХОБЛ

Лечение пациентов со стабильной хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) существенно отличается от лечения, необходимого в случаях развития обострений болезни. Помимо применения бронхорасширяющих средств, составляющих основу лечения, как при стабильном течении, так и при обострениях ХОБЛ, в последних случаях возникает потребность в назначении системных глюкокортикостероидов (ГКС), антибиотиков и проведении неинвазивной вентиляции легких [1].

Глюкокортикостероиды при обострениях ХОБЛ

Системные ГКС с успехом применяются для лечения обострений ХОБЛ. Они сокращают время наступления ремиссии, улучшают функцию легких и корректируют гипоксемию, а также могут уменьшить риск раннего рецидива и неудачи лечения, снизить длительность пребывания в больнице. Возможность их применения в дополнение к бронхолитикам должна рассматриваться при ОФВ1 менее 50% от должного. Рекомендуется преднизолон по 30–40 мг в сутки в течение 7–10 дней [1].

Поскольку большинство пациентов с ХОБЛ – люди преклонного возраста, обремененные многими сопутствующими заболеваниями, назначение системных ГКС приводит у них к многочисленным нежелательным эффектам, которые не позволяют провести лечение в адекватном объеме либо сводят на нет его непосредственную пользу [2].

Альтернативой системным ГКС при обострении ХОБЛ могут быть топические глюкокортикоиды, но польза от их применения оспаривается и при стабильной ХОБЛ, а усугубление нарушения проходимости бронхов в случае обострения становится серьезным препятствием для эффективного применения дозированных аэрозольных и порошковых ингаляторов. Увеличение дозы ингаляционных ГКС может в большей степени повышать системную биодоступность, чем терапевтический эффект.

Единственным доступным в настоящее время ГКС для ингаляций через компрессорный ингалятор (небулайзер) является суспензия будесонида (Пульмикорт®). В руководстве GOLD сказано, что будесонид в ингаляционной форме через небулайзер может быть альтернативой (хотя и более дорогостоящей) таблетированным ГКС при лечении обострения, не сопровождающегося ацидозом, и связывается со значительным снижением частоты таких осложнений, как гипергликемия [1].

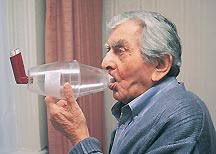

Преимущества небулайзерной терапии

Использование небулайзеров для ингаляционной терапии дает следующие преимущества по сравнению как с дозированными аэрозольными ингаляторами (ДАИ), так и с системным применением лекарств:

• отсутствие необходимости координировать вдох с поступлением аэрозоля;

• возможность локального создания высоких концентраций препаратов для быстрого достижения лечебного эффекта;

• непрерывная подача лекарственного аэрозоля с мелкодисперсными частицами;

• простая техника ингаляций;

• простота точного дозирования препарата;

• значительное сокращение нежелательных эффектов, обусловленных системным действием препарата.

Эффективность ингаляций зависит от дозы аэрозоля и других факторов:

• количества продуцируемого аэрозоля;

• размеров частиц аэрозоля;

• соотношения вдоха и выдоха;

• анатомических особенностей дыхательных путей.

Оптимальный размер частиц аэрозоля составляет 2–5 мкм. Крупные частицы (диаметром более 10 мкм) оседают в ротоглотке. Частицы диаметром менее 1 мкм либо быстро выдыхаются, не задерживаясь в дыхательных путях, либо попадают в альвеолы, где всасываются и создают нежелательный адгезивный эффект. Если аэрозоль содержит большую долю слишком мелких частиц, оседающих в альвеолах, или избыток достаточно крупных частиц, оседающих в центральных бронхах, эта часть дозы не попадает в мелкие дыхательные пути и не оказывает лечебного действия, а только всасывается в системный кровоток. Таким образом, следует стремиться не просто к увеличению легочной депозиции ГКС, но к оптимальному по размеру частиц составу аэрозоля [3].

Будесонид успешно применяется для ингаляционной терапии у больных бронхиальной астмой более 25 лет. Ингаляции суспензии препарата с помощью компрессорного небулайзера показаны:

– для лечения обострений (вместо системных ГКС или как дополнение для уменьшения их дозы);

– для базисной терапии детей раннего возраста, которые не могут пользоваться другими ингаляционными устройствами;

– для базисной терапии взрослых пациентов с тяжелой стероидозависимой формой заболевания [3].

В последние годы суспензия будесонида находит все более широкое применение для лечения пациентов с обострениями ХОБЛ [4].

Суспензия будесонида (Пульмикорт®) для небулайзера представляет собой готовый препарат для ингаляций, выпускаемый в пластиковых контейнерах по 2 мл в дозировках 0,125 мг/мл, 0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл. Препарат применяют с помощью компрессорных небулайзеров. Дозы объемом менее 2 мл разводят физиологическим раствором до суммарного объема 2 мл. После ингаляции необходимо прополоскать рот водой, если использовалась маска – умыть лицо. Открытый контейнер хранят в защищенном от света месте не более 12 часов. Перед тем как использовать остаток суспензии, контейнер осторожно встряхивают вращательным движением. Камеру небулайзера следует промывать после каждого применения будесонида.

Эффективность небулайзерных ингаляций будесонида

Опубликовано небольшое число работ, посвященных изучению эффективности и безопасности ингаляций будесонида при обострениях хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Несколько лет назад в России было проведено сравнительное исследование, участниками которого стали 47 больных с обострениями ХОБЛ. Пациенты были разделены на 2 группы. Помимо терапии ингаляционными симпатомиметиками, антихолинергиками, препаратами теофиллина, антибиотиками, кислородом, пациенты одной из групп в течение 10 дней получали ингаляции суспензии будесонида через небулайзер по 2 мг 2 раза/сут.; а пациенты другой группы – плацебо (ингаляции физиологического раствора хлорида натрия через небулайзер 2 раза/сут.).

Результаты исследования показали, что терапия высокими дозами небулизированного будесонида у больных с обострением ХОБЛ в течение 10 дней по сравнению с плацебо достоверно ускоряла разрешение обострения ХОБЛ, приводила к уменьшению одышки, улучшению показателей ФВД, оксигенации крови, снижала число рецидивов обострений [5].

Сообщение о другом многоцентровом двойном слепом рандомизированном плацебо–контролируемом исследовании были опубликованы канадскими коллегами [6]. 199 пациентам с обострениями ХОБЛ проводили стандартную терапию: небулайзерные ингаляции β2–агонистов, ипратропия бромида, антибиотики и кислород. Пациенты были рандомизированно распределены в 3 группы. Помимо указанного выше лечения, 71 человек из группы 1 каждые 6 часов получал небулайзерные ингаляции 2 мг будесонида, 62 человека из группы 2 каждые 12 часов принимали внутрь по 30 мг преднизолона, а 66 человек из группы 3 – плацебо. Наблюдение продолжалось 72 часа.

Прирост среднего показателя ОФВ1 после ингаляции бронходилататора к концу наблюдения в группах 1 и 2 достоверно увеличился относительно плацебо и составил 0,1 л в группе 1, а в группе 2 – 0,16 л. Различие прироста среднего показателя ОФВ1 в группах 1 и 2 не было достоверным. На основании полученных результатов исследователи сделали вывод о том, что ингаляции будесонида через небулайзер могут быть альтернативой таблетированным ГКС при лечении обострений ХОБЛ, не сопровождающихся ацидозом, что нашло отражение в последней редакции руководства GOLD.

Ингаляции будесонида/формотерола в амбулаторном лечении обострений ХОБЛ

За последние 2 года появились 2 сообщения об успешном применении комбинации будесонида/формотерола в больших дозах в виде дозированного порошкового ингалятора (ДПИ) при обострениях ХОБЛ, не требующих госпитализации. В одном из исследований была поставлена цель определить возможность использования ДПИ будесонида/формотерола в качестве альтернативы системным ГКС при обострении ХОБЛ средней тяжести [7]. Это было двойное слепое рандомизированное многоцентровое параллельно–групповое сравнительное исследование, в которое были включены 109 пациентов с обострениями ХОБЛ. Средний возраст обследованных составил 67 лет, среднее значение ОФВ1 – 45% от должного. Во всех случаях пациенты отмечали прогрессирование одышки в течение недели и более, но их состояние на момент включения в исследование не требовало госпитализации. На протяжении первых двух недель пациенты одной из сформированных групп получали ингаляции будесонида/формотерола по 320/9 мкг 4 раза/сут., в другой – 30 мг преднизолона внутрь 1 раз/сут. и ингаляции формотерола по 9 мкг дважды в сутки. Последующие 12 недель все пациенты продолжали ингаляционную терапию комбинацией будесонида/формотерола по 320/9 мкг 2 раза/сут. Оценка результатов исследования выявила отсутствие различий между группами пациентов по показателям прироста ОФВ1, динамики симптомов, оценки качества жизни, частоты неудач лечения, потребности в дополнительных ингаляциях бронхолитиков и частоты развития обострений в период последующего наблюдения. Авторы сделали вывод об одинаковой эффективности ингаляций высоких доз будесонида/формотерола и перорального преднизолона в сочетании с ингаляциями формотерола при обостениях ХОБЛ, не требующих госпитализации пациентов, и рекомендовали повышение дозы будесонида/формотерола при появлении первых признаков обострения ХОБЛ как первый шаг, до назначения системных ГКС.

В другом двойном слепом рандомизированном параллельно–групповом исследовании у 45 пациентов с обострениями ХОБЛ, не использовавших ранее ГКС (средний возраст 65 лет, среднее значение ОФВ1 – 61% от должного), сравнивали противовоспалительный эффект ингаляций будесонида/формотерола по 320/9 мкг 4 раза/сут. и таблетированного преднизолона по 30 мг/сут. относительно плацебо. После 14 дней терапии в амбулаторных условиях снижение содержания эозинофилов в мокроте, как показатель уменьшения воспаления, под влиянием ингаляций будесонида/формотерола составило 57% и было достоверно большим, чем под влиянием плацебо. Будесонид/формотерол по сравнению с плацебо также достоверно уменьшал выраженность симптомов обострения ХОБЛ, но не редукцию показателя ОФВ1 [8].

Результаты двух приведенных выше исследований могут принципиально изменить существующие представления о подходах к лечению обострений ХОБЛ, но требуют дополнительного подтверждения.

Будесонид обладает рядом особенностей, выделяющих его в ряду других ИГКС по соотношению эффективности и безопасности. Среди этих особенностей – низкие липофильность и объем распределения, высокая степень первичной инактивации в печени и короткий период полувыведения. Данные свойства обусловливают высокую безопасность лечения будесонидом, что подтверждено результатами множества клинических исследований [3].

25–летний опыт применения ингаляций будесонида в различных дозах и у различных категорий пациентов показал, что препарат крайне редко вызывал нежелательные эффекты (подавление функции коры надпочечников, нарушение роста, увеличение вероятности переломов костей и осложнения в период беременности) [4].

Небулайзерные ингаляции высоких доз будесонида у больных с обострением ХОБЛ оказались безопасными, вызывали нежелательные эффекты не чаще, чем плацебо, и значительно реже, чем системные ГКС [5,6].

Ингаляции высоких доз будесонида/формотерола через ДПИ у пациентов с обострениями ХОБЛ средней тяжести на протяжении 14 дней не вызывали нежелательных явлений и не снижали утреннего уровня кортизола в крови по сравнению с плацебо [7,8].

Особенности механизмов воспаления делают нецелесообразным применение системных ГКС для лечения стабильной ХОБЛ. Тем не менее получены доказательства эффективности коротких курсов ГКС терапии в случаях обострений болезни. Эффект ГКС при обострениях ХОБЛ достигается за счет подавления воспалительных цитокинов, С–реактивного белка, взаимодействия клеток воспаления. Назначение системных ГКС позволяет ускорить темпы достижения ремиссии, уменьшить длительность госпитализации, улучшить функцию дыхания. Опыт применения ингаляционных ГКС, как с помощью небулайзеров, так и в дозированных аэрозолях, весьма скромен, но результаты всех сообщений, опубликованных по этому вопросу, обнадеживают своей однонаправленностью. Если дискуссия о целесообразности применения ингаляционных ГКС при стабильной ХОБЛ многие годы поддерживается получением противоположных результатов разными исследовательскими группами, то применение ингаляционных ГКС при обострении ХОБЛ во всех проведенных исследованиях оказалось успешным и, что важно, хорошо переносилось пациентами. Необходимо отметить, что будесонид был единственным препаратом, действие которого изучалось у пациентов с обострениями ХОБЛ.

Успешные результаты первых попыток использования ингаляционных ГКС при обострении ХОБЛ весьма обнадеживают. Вместе с тем сами авторы считают необходимыми дальнейшие исследования, которые дали бы дополнительную информацию о новом подходе к лечению обострений ХОБЛ до того, как рекомендовать его для широкого применения [2,9].

Исследования эффективности и безопасности применения высоких доз ингаляционного глюкокортикостероида будесонида с помощью небулайзера или дозирующего ингалятора на протяжении от 3 до 14 суток у больных с обострениями ХОБЛ показали, что такое дополнение к терапии ускоряло разрешение обострения ХОБЛ, приводило к уменьшению одышки, улучшению показателей ФВД, оксигенации крови, снижало число рецидивов обострений достоверно больше, чем плацебо, и в степени, сравнимой с приемом таблетированного преднизолона. Безопасность указанного лечения подтверждена отсутствием нежелательных эффектов.

1. Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни легких. Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких. Пересмотр 2007 г. Москва, Атмосфера, 2008.

2. Gunen H., Mirici A., Meral M., Akgun M. Steroids in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: are nebulized and systemic forms comparable? Curr. Opin. Pulm. Med. 2009; V.15: P.133–137.

3. Вознесенский Н.А. Влияние фармакокинетических характеристик ингаляционных глюкокортикостероидов на их безопасность и эффективность. РМЖ. 2008, 16, № 2; С. 65–68.

4. Christensson C., Thoren A., Lindberg B. Safety of inhaled budesonide: clinical manifestations of systemic corticosteroid–related adverse effects. Drug Saf. 2008; V.31: P.965–988.

5. Авдеев С.Н., Суточникова О.А., Белевский А.С., Чучалин А.Г. Небулизированный будесонид (суспензия Пульмикорта) при тяжелом обострении ХОБЛ. Пульмонология. 2003; № 5: С. 81–88.

6. Maltais F., Ostinelli J., Bourbeau J. et al. Comparison of nebulized budesonide and oral prednisolone with placebo in the treatment of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2002; V.165: P.698–703.

7. Stallberg B., Selroos O., Vogelmeier C. et al. Budesonide/formoterol as effective as prednisolone plus formoterol in acute exacerbations of COPD. A double–blind, randomised, non–inferiority, parallel–group, multicentre study. Respir. Res. 2009; V.10: P.11.

_575.gif)

.gif)

_575.gif)