Пульсовое кровенаполнение снижено во всех бассейнах что это значит

Лечение вертебробазилярной недостаточности

ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Вертебрально-базилярная недостаточность представляет собой нарушение циркуляции крови в бассейне позвоночных артерий. Это, в свою очередь, вызывает в главных структурах мозга – стволе, мозжечке и затылочных долях – дефицит кровоснабжения. Анатомически это объясняется так: две позвоночные артерии сливаются в основную, базилярную, расположенную в нижней части ствола головного мозга. Именно от нее идут ветви, обеспечивающие мозг необходимым для полноценной жизни питанием. Соответственно, ухудшение кровотока приводит к нарушению его функций.

Следует отметить, что это обратимое заболевание. После устранения причин недостаточности кровообращения в нервной ткани свойства ЦНС могут восстановиться в полной мере.

Острый вертебрально-базилярный синдром развивается внезапно. Его прогрессированию способствует гипертонический криз. Острую форму характеризуют обмороки, слабость, ухудшение координации и ограничение подвижности. Резко возрастает риск инсульта. Состояние может длиться до нескольких дней. Хроническая форма ВБН протекает с обострениями. Отмечаются нарушение концентрации, дисфункция зрительного аппарата, ухудшение речи, тахикардия.

ПРИЧИНЫ

Предпосылок для возникновения патологии немало. Самая частая – снижение кровотока в позвоночных артериях. Сужение позвоночной артерии очень часто возникает в результате атеросклероза. В ряде случаев может образоваться тромб, останавливающий кровоток.

Сдавливание кровеносных сосудов, несущих кровь от сердца к позвоночнику нередко случается при шейном остеохондрозе. Кроме того, в мировой медицинской литературе есть термин «синдром Пизанской башни». Пожилые туристы, рассматривающие высокие объекты, вынуждены резко закидывать голову и в результате сдавления начинается приступ ВБН.

Появлению данного недуга во многом способствуют также перенесенные травмы шеи, гипертония, фиброзные разрастания в артериальных клетках, тромбозы и тромбофлебиты кровеносных сосудов, сахарный диабет.

Для выявления причин болезни назначаются анализы. В стандартной практике это исследования электролитного состава крови, параметров глюкозы, антител к фосфолипидам, а также данных липидограммы.

ЛЕЧЕНИЕ ВБН

Главные цели лечения вертебро-базилярной недостаточности – направленность на уменьшение или ликвидацию факторов, приведших к заболеванию. А ими могут быть и атеросклероз подключичной, позвоночной или базилярной артерии, и высокое артериальное давление, и повышенная вязкость крови, и повышенный уровень холестерина и липопротеидов в крови, или же дорсопатия (остеохондроз) шейного отдела позвоночника.

Необходимо после своевременного выявления причины заболевания провести корректирующее лечение, которое улучшит кровообращение в базилярных артериях и нормализует кровеносное давление. Также важно проводить терапию остеохондроза шейного отдела позвоночника, как одной из первопричин возникновения вертебрально-базилярной недостаточности.

Кроме медикаментозной терапии назначают физиотерапию и рефлексотерапию − для устранения болей и возбуждения различных нервных центров головного мозга; фармакопунктуру, мануальную терапию, массаж шейно-воротниковой зоны и кинезиотейпирование − для устранения мышечных спазмов.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Хирургическое лечение показано только в крайних случаях. При помощи оперативного вмешательства устраняется недостаточность кровообращения, связанная с уменьшением диаметра позвоночной артерии в результате стеноза, сдавления или спазма. Такими операциями являются: микродискэктомия, эндартерэктомия, лазерная реконструкция межпозвонковых дисков, ангиопластика с установкой стента.

Методика проведения реоэнцефалографии (РЭГ). Исследование мозгового кровотока. Часть 4. Лекция для врачей

Лекция для врачей «Методика проведения реоэнцефалографии (РЭГ). Исследование мозгового кровотока«. Часть 4.

Содержание

РЭГ исследование проводят:

1. Натощак или через 1,5-2 часа после еды

2. За 10-15 мин. до исследования больной с уже наложенными электродами должен находиться в удобном положении лежа или сидя. Необходимо помнить, что в вертикальном и горизонтальном положениях реограммы имеют существенные отличия. Для первого случая нормативы в нашей системе предусмотрены только для реоэнцефалографии.

3. При температуре окружающей среды 20-25°С (чтобы исключить охлаждение или перегревание больного, для исключения мышечного тремора).

4. При надежном контакте электродов с кожей.

Величина калибровочного сигнала должна быть соизмерима с величиной амплитуды реографической волны (отличаться от нее не более, чем на 30-50%). Существуют два способа подачи калибровочного сигнала: до начала исследования и в процессе исследования, когда калибровочный сигнал накладывается на реографическую волну (обычно на ее нисходящую часть). Форма калибровочного импульса наиболее постоянна при его нахождении на нижней трети нисходящего колена кривой реограммы. Обычно используют калибровочный сигнал 0,1 Ом, можно задавать и другие его значения (0,05; 0,2; 0,5 Ом).

Для расчетов показателей используют среднее значение 5-10 пульсовых волн. Запись ведут либо при свободном дыхании, либо (при наличии выраженных дыхательных волн) при задержке дыхания больного в положении, среднем между вдохом и выдохом (т.е. больной должен неглубоко вдохнуть и слегка выдохнуть).

Синхронно с реограммой (РГ), если позволяют технические возможности реографа, целесообразно проводить регистрацию одного из отведений электрокардиограммы, чтобы иметь возможность сопоставить отдельные параметры пульсовой волны с деятельностью сердца. Для сопоставления показателей реограмм разных лиц необходимо сохранять одно и то же расстояние между электродами и учитывать возрастные нормы.

В последнее время появилось несколько модификаций импедансной томографии, когда на исследуемый участок (грудная клетка, голова, конечности) накладывают по окружности несколько электродов, регистрируют сопротивление между всеми их парами и с помощью компьютера получают срез тканей, различающихся по электрической проводимости. Недавно стало возможным длительное исследование центральной гемодинамики с помощью носимых цифровых устройств.

Для РЭГ наиболее целесообразно использовать круглые электроды диаметром 1,5-2 см, толщиной 3-4 мм. Использование электродов меньшего диаметра приводит к искажению формы реографической волны, а значительно больших — не позволяет установить точную локализацию отведения.

Существуют два основных способа прикрепления электродов при проведении РЭГ:

1. При помощи резиновых прижимающих полос различной длины. Резиновые полосы имеют отверстия и посредством специальных клемм соединяются друг с другом. Одна полоса располагается вокруг головы, вторая — вдоль. В эти же отверстия вставляют зажимной винт электрода, что обеспечивает его надежную фиксацию в нужном месте в зависимости от выбранного отведения.

2. При помощи клеющих составов или лейкопластыря. При обычных диагностических исследованиях, производимых в стационарных условиях, достаточно хорошей фиксации электродов можно добиться с помощью резиновых лент, но при проведении исследований в нестационарных условиях, у беспокойных пациентов или тяжелобольных, при необходимости беспрерывной длительной записи возникает необходимость прибегнуть ко второму способу крепления электродов или даже к их сочетанию.

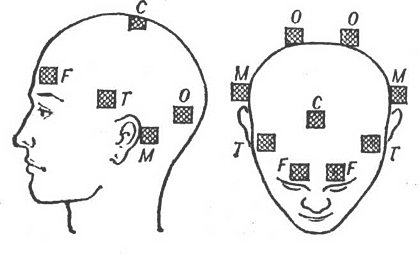

При реоэнцефалографии предложено множество отведений, дающих информацию о кровоснабжении головного мозга (рис. 21). Одним из достоинств метода является предоставление возможности раздельного изучения гемодинамики в каждом из трех основных сосудистых бассейнов головы: внутренней сонной артерии, позвоночной артерии и наружной сонной артерии.

Рис. 21. Схема расположения электродов при реоэнцефалографии

Другим широко применяемым и практически важным является отведение, предоставляющее информацию о гемодинамике в системе позвоночной артерии или, что более точно, в вертебробазиллярном бассейне. Достигается это отведение наложением одного электрода на область сосцевидного отростка, а другого — на край большого затылочного отверстия — окципитомастоидальное отведение (О-М). Другим вариантом отведения реограмм позвоночной артерии является наложение электродов непосредственно в области шеи: один — на уровне II, другой — на уровне VI шейного позвонка.

Кроме этих стандартных отведений, имеется целый ряд других, используемых значительно реже. Для получения информации о гемодинамике в системе наружной сонной артерии обычно используют сведения, получаемые при реографическом отведении с бассейна наружной височной артерии. Для этого электроды располагают по ходу височной артерии: один около наружного слухового прохода, в другой у наружного края надбровной дуги.

Некоторые исследователи предлагают бифронтальное, битемпоральное, бимастоидальное и биокципитальное отведение. Подобные отведения, по мнению авторов, позволяют разграничить кровоснабжение передних и задних отделов головного мозга. Однако значение этих отведений в практических исследованиях весьма ограничено, так как поперечные отведения дают представления о суммарном кровотоке обоих полушарий, что приводит к диагностическим ошибкам.

При наложении электродов на волосистую часть головы необходимо раздвинуть волосы в месте наложения электродов и тщательно обработать кожу. Тщательно проведенная подготовка больного к исследованию, хорошо зафиксированные электроды являются гарантией исключения возможных артефактов, особенно связанных с движениями электродов или человека, и получения качественных, достоверных реографических кривых.

Для получения устойчивых записей реограмм немаловажное значение имеет положение больного во время исследования, так как неудобное для больного положение не позволяет ему расслабиться, приводит к напряжению, непроизвольным движениям, усилению дыхательных движений и т. д., что в свою очередь способствует появлению артефактов на реографической кривой.

Реоэнцефалограмма в норме

Состояние пульсового кровенаполнения, эластичности и тонуса мозговых сосудов определяют по данным как качественной оценки, так и количественного анализа основных параметров РЭГ.

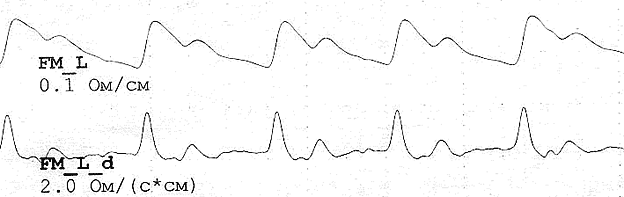

Уже визуальный анализ РЭГ дает представление о нормальной или патологической кривой. Нормальная реоэнцефалограмма характеризуется высокой амплитудой, заостренной вершиной у лиц молодого возраста (до 30 лет), либо наличием горизонтального, седловидного или нисходящего плато у лиц более старшего возраста; крутым восходящим коленом реографической волны, хорошо выраженной инцизурой и дикротическим зубцом, расположенным на уровне верхних 2/3 или 1/2 амплитуды систолической волны. Нисходящая часть обычно плоская или слегка выпуклая (рис.22).

Рис. 22. Реоэнцефалограмма в норме

При анализе кривых нужно помнить, что те или иные волны отражают состояние кровотока того или иного типа сосудов (артерии различного калибра, артериолы, вены) лишь косвенно. Они образуются в результате суммирования отраженных колебаний с учетом упруго-эластических свойств кровеносного русла, его гидродинамического сопротивления на различных уровнях, рефлекторных реакций артериол и артерий мышечного типа на переполнение или освобождение путей притока и оттока. Сглаженные аркообразные кривые указывают на отказ органных механизмов регуляции кровотока, переход к центральному его типу, который не способен адекватно приспосабливаться к метаболическим потребностям органов и тканей.

Не всегда патология проявляется снижением амплитуды волн. Они увеличиваются при артериовенозных аневризмах, во время приступа мигрени, при контузии головного мозга, при патологической извитости внутренних сонных артерий.

Возрастные особенности РЭГ

Состояние сердечно-сосудистой системы в значительной степени зависит от возраста человека, что находит соответствующее отражение на реографических кривых. Показатели реограмм в различных возрастных группах существенно отличаются, свидетельствуя о разном функциональном и структурном состоянии сосудов, в том числе и сосудов головного мозга. Естественные возрастные изменения сердечно-сосудистой системы должны учитываться при оценке реографических кривых.

Можно отметить определенную закономерность в изменениях реографических показателей у детей по возрастным группам. Это в первую очередь касается величины амплитуды волн. Кровенаполнение в церебральных сосудах у детей больше, чем у взрослых. Средняя амплитуда волн у детей 4—6 лет относительно стабильна и равна 0,23 Ом. В 6-летнем возрасте пульсовое кровенаполнение сосудов мозга несколько уменьшается (АПР около 0,20 Ом). Этот показатель не меняется до 11 лет, когда происходит дальнейшее уменьшение кровенаполнения (до 0,17 Ом). Затем отмечается некоторое увеличение величины кровенаполнения (0,20 Ом в 14-летнем возрасте), что соответствует второму периоду бурного роста сердца. В 15 лет амплитуда волн РЭГ снижается до 0,15 Ом, соответствуя средним значениям амплитуды у взрослых.

Время восходящей части волны является, как и у взрослых, наиболее стабильным показателем. У детей в возрасте 4—13 лет оно составляет около 0,09 с (иногда несколько меньше, что свидетельствует о большей, чем у взрослых, «податливости», растяжимости сосудистой стенки), а в 14-летнем возрасте этот показатель достигает величины его у взрослых.

Динамика всех остальных показателей, указывающих на тоническое состояние сосудов, свидетельствует о том, что повышенный у дошкольников и подростков сосудистый тонус постепенно понижается и практически нормализуется к 15 годам.

Основные показатели РЭГ у детей в норме представлены в таблице

Значения основных показателей РЭГ у детей в норме (Зенков Л.Р., Ронкин М.А, 2004)

Пульсовое кровенаполнение снижено во всех бассейнах что это значит

Регуляция мозгового кровотока включает широкий спектр механизмов, направленных на поддержание оптимальной оксигенации и питания мозга [12], и характеризуется выраженной автономностью от системных регуляторных факторов [11]. С другой стороны, у лиц с пониженным давлением в большом круге кровообращения, по мнению ряда исследователей, имеет место снижение работоспособности и качества жизни как результат недостаточного кровоснабжения мозга [4, 7]. В рекомендациях ESH/ESC 2013 года [8] указывается на роль пониженного давления в развитии ишемических поражений сердца и мозга [2, 3, 6]. В ряде случаев лица с артериальной гипотензией, установленной в юношеском возрасте, в зрелом возрасте приобретают гипертензию, начальные этапы развития которой долгое время остаются незамеченными в связи с пограничными значениями АД [5]. Несмотря на установленное значение гипотензии в развитии и манифестировании сердечно-сосудистых заболеваний, большинство работ посвящены ортостатической артериальной гипотензии лиц пожилого и старческого возраста [10, 12], а также симптоматическим гипотензиям [9, 10, 11, 12], в то время как изучению различных аспектов артериальной гипотензии у практически здоровых молодых лиц уделяется недостаточно внимания.

Цель работы

Проанализировать в группах практических здоровых лиц юношеского возраста с нормо- и гипотензией особенности кровотока в бассейнах сонных артерий, ответственных за кровоснабжение передних отделов мозга.

Материалы и методы исследования

Обследовано 60 практически здоровых девушек в возрасте 18–21 года. Критерии включения в группы: юношеский возраст (18–21 год), отсутствие вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем, прием наркотиков) и хронических заболеваний со стороны нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также острой патологии в последние 2 месяца. В целях минимизации различий в гормональном статусе и, как следствие, реактивности сердечно-сосудистой системы и организма в целом на действие факторов окружающей среды, отбор проводили в фолликулярную фазу овариально-менструального цикла. Известно, что в эту фазу реактивность ЧСС и АД в ответ на стрессоры менее выражена в сравнении с лютеальной, что свидетельствует о более высокой стрессоустойчивости [9].

Все измерения осуществлялись в условиях основного обмена (в состоянии физического и эмоционального покоя, при температуре комфорта окружающей среды, через 2 часа после приема пищи, в отсутствие приема стимулирующих или седативных препаратов).

Из числа обследованных были сформированы 2 группы сравнения: 1 группа (30 человек) – с артериальной гипотензией, 2 группа (30 человек) – с нормальными значениями АД.

Измерение давления проводили осциллометрическим методом с помощью автоматического тонометра фирмы OMRON c соблюдением протокола ESH/ESC [8]. Границы нормального артериального давления базировались на рекомендациях ESH/ESC (2013), а наличие гипотензии (АД ≤ 100/60 мм рт.ст.) устанавливали в соответствии с рекомендациями XXI Европейского кардиологического конгресса в Барселоне в 1999 г.

Оценка мозговой гемодинамики основывалась на данных реоэнцефалографии, записанной на автоматическом анализаторе «Валента». Учитывались следующие параметры: состояние артериального русла (пульсовое кровенаполнение, сосудистый тонус артериол и прекапилляров, сосудистое сопротивление, эластичность сосудов, наличие сосудистого спазма, асимметрия показателей), а также венозного кровотока (состояние венозного оттока, наличие гипотонии в венозной сети). Изучали бассейн внутренних сонных артерий, кровоснабжающих передние отделы мозга, ответственные за поведенческие и эмоциональные реакции организма в условиях воздействия факторов окружающей среды.

Статистический анализ полученных данных проводили с использованием критерия Фишера (φ*эмп) для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости интересующего эффекта. Достоверность различий расценивали как находящиеся в зоне незначимости при Р > 0,05 (φ*эмп ˂ 1,64), в зоне неопределенности при 0.05 > Р > 0,01 (1,64 ˂ φ*эмп ˂ 2,31), в зоне значимости при Р ˂ 0,01 (φ*эмп > 2.31).

Результаты исследования и их обсуждение

В результате проведенного исследования установлены различия в группах сравнения по показателям пульсового кровенаполнения, тонуса артериол и прекапилляров, спазма сосудов, венозного оттока периферического сопротивления и эластичности сосудов (таблица).

Параметры мозгового кровообращения по данным реоэнцефалографии

РЭГ исследование сосудов головного мозга. Часть 1. Лекция для врачей

Лекция для врачей «РЭГ исследование сосудов головного мозга». Часть 1

Содержание

Реографические методы (РЭГ)

Реографические методы практически не имеют противопоказаний и пригодны для продолжительных исследований, в том числе мониторирования. Метод позволяет проводить длительное наблюдение за больными при изучении действия различных фармакологических средств и оценивать компенсаторные возможности. Применение многоканальных реографов (полиреография) позволяет изучать перераспределение крови и синхронно оценивать состояние кровообращения в различных органах под влиянием лечения и при функциональных нагрузках.

Это бескровный метод оценки динамических характеристик кровообращения, основанный на графической регистрации изменения электрического сопротивления живых тканей во время прохождения через них переменного тока высокой частоты и отражающий изменения пульсового кровенаполнения исследуемой области тела в течение сердечного цикла, функциональное состояние сосудов, их тонус.

Особенности кровообращения в головном мозгу

Кроме массы циркулирующей крови важным фактором, определяющим интенсивность кровоснабжения головного мозга, является скорость кровотока. Известно, что скорость артериального кровотока в мозгу значительно больше, чем в других органах. Такое интенсивное кровоснабжение обеспечивается большой и сложной сетью мозговых сосудов с разнообразной ангиоархитектоникой.

Следовательно, кровь из разных сосудов в пределах виллизиева круга в физиологических условиях не смешивается, а попадает в зону васкуляризации каждой отдельной артерии.

Однако даже при незначительном уменьшении давления в каком-нибудь из магистральных сосудов (прижатие артерий на шее при резких движениях головы или при сдавлении шеи) сейчас же происходит переток крови в направлении снизившегося давления. Из сказанного видно, что динамика кровоснабжения мозга даже в физиологических условиях зависит от состояния коллатерального кровообращения. Виллизиев круг является наиболее мощной и постоянно действующей системой анастомозов, обеспечивающей коллатеральное кровообращение в обоих полушариях. Кроме того, существуют ещё две системы анастомотических связей, не функционирующие в нормальных условиях, но приобретающие важное значение в условиях сосудистой патологии. Это связи внутренней сонной и позвоночной артерий с наружной сонной артерией и анастомозы трёх мозговых артерий между собой на поверхности мозга.

Церебральная гемодинамика, таким образом, отличается от кровоснабжения других органов не только большей интенсивностью и постоянством, но и особенностями коллатерального кровообращения, а также тесной взаимосвязью с ликворообращением. Последняя проявляется в большой взаимозависимости между венозным и ликворным давлением. При венозном застое мозга развивается ликворная гипертензия.

Наряду с существованием взаимосвязи между циркуляцией крови и ликвора имеется тесная взаимозависимость между состоянием регионарного кровотока и функциональной активностью различных образований мозга. Усиление кровообращения в одних структурных образованиях мозга при их усиленной деятельности сопровождается уменьшением кровоснабжения других, находящихся в это время в состоянии относительного покоя.

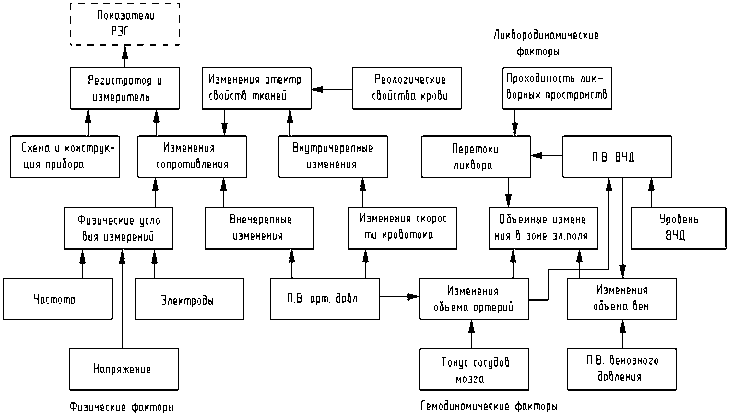

Механизмы формирования реоэнцефалограммы (РЭГ)

Изменения импеданса между электродами, накладываемыми на кожные покровы головы, определяются сложным комплексом факторов, которые представлены на рис. 1.1.

Исходя из схемы на рис. 1.1 очевидно, что внутричерепные гемодинамические и ликвородинамические факторы могут иметь выраженное модулирующее влияние на РЭГ. Действительно, пульсовые изменения пассивных электрических свойств внутричерепного содержимого определяются приростом кровенаполнения полости черепа за счёт пульсовых колебаний в артериальной и венозной системах головного мозга. В связи с особенностью биофизической структуры системы внутричерепной гемодинамики способность сосудов мозга вместить дополнительный объём крови по сравнению с другими органами весьма ограничена. В механизмах компенсации систолического объёма крови особое значение приобретают такие факторы, как колебания внутричерепного давления, ускорение тока крови, передача артериальной пульсации на вены непосредственно через ликвор, перераспределение внутричерепного объёма между артериальной, венозной кровью и ликвором. Электропроводность ликвора отличается от электропроводности крови, а последняя неодинакова в различных участках сосудистой системы мозга. Таким образом, пульсовая волна РЭГ представляет собой комплексный биофизический сигнал сложной природы, основная информационная ценность которого заключается в возможности судить о пульсовых изменениях кровенаполнения мозговой ткани, что в свою очередь зависит от растяжимости стенок церебральных сосудов. Следовательно, РЭГ может отражать как структурные изменения стенок мозговых сосудов, например при атеросклерозе, так и динамические изменения их тонуса в ответ на функциональные нагрузки. Последнее может представить интерес как неинвазивный методический подход для оценки адаптационных способностей сосудистой системы головного мозга при тех или иных внешних воздействиях на организм или патологических состояниях.

Рис. 1.1. Схема формирования РЭГ-волны

Влияние внечерепных гемодинамических факторов. Вопрос о соотношении вне- и внутричерепных факторов является наиболее спорным в физиологическом и биофизическом обосновании метода РЭГ. Как следует из рис. 1, внечерепные сосуды находятся под влиянием тех же гемодинамических факторов, что и внутричерепные. При этом их реакции на такие воздействия, как изменение парциального давления углекислого газа артериальной крови, колебания артериального давления, симпатическая стимуляция и некоторые другие воздействия, могут быть неодинаковыми и даже разнонаправленными. Изучение относительной роли вне- и внутричерепных сосудов в генезе РЭГ проводится путём биофизического анализа и путём экспериментального физиологического исследования.

Биофизический анализ токораспределения по вне- и внутричерепным тканям при наложении электродов на кожные покровы головы показал, что полностью избежать шунтирования тока по экстракраниальным тканям не удаётся. Вследствие высокого сопротивления костей черепа наилучшие условия для прохождения тока в мозг создаются при наложении электродов вблизи больших естественных отверстий черепа (глазниц и затылочного отверстия).

Точная величина экстракраниального компонента РЭГ сигнала в настоящее время неизвестна, но всё же значительна. Поэтому для РЭГ метода, как и для всех других методов исследования мозгового кровообращения, проблема уменьшения этого компонента остаётся весьма актуальной. Стандартизация техники регистрации РЭГ позволит фиксировать рассматриваемые погрешности и сделать результаты исследований сопоставимыми. К специальным способам снижения влияния внечерепных факторов при регистрации РЭГ относится одновременное снятие РЭГ и реограммы мягких тканей головы с последующим электронным сопоставлением их и получением результирующей кривой, а также применение защитных кольцевых или экранирующих электродов.

Таким образом, несмотря на существенное модулирующее влияние колебаний кровенаполнения внечерепных тканей, РЭГ может сохранить свою информационную ценность, если данный фактор будет должным образом учитываться.

Влияние изменений электрических свойств тканей на показания РЭГ. Согласно рис. 1, пульсовые волны РЭГ, особенно их амплитуды, должны зависеть от изменения соотношения между пассивными электрическими характеристиками сред и тканей, заполняющих полость черепа. Известно, что электрическое сопротивление крови зависит от самых разных факторов. Заполняющая полость черепа кровь, ликвор, межклеточная жидкость являются основными путями проведения электрического тока, поэтому как базовое сопротивление между электродами, так и его относительные изменения будут в первую очередь определяться соотношением жидкостной и клеточной фаз в исследуемой области. Об этом говорит значительное возрастание амплитуды пульсовых колебаний сопротивления между электродами.

Определённое значение для РЭГ имеют изменения электропроводности крови при её движении. Биофизический анализ этого феномена в системе жёстких трубок показал, что изменение электропроводности крови определяется зарядом на поверхности эритроцитов и степенью их агрегации. Поскольку величина изменения электропроводности крови при движении зависит от частоты измерительного тока, то диапазон частот, рекомендованный для регистрации РЭГ, выбран с учётом данного феномена и погрешность за счёт скоростных изменений кровотока составляет не более 8. 10 %. Исследования показали, что объёмный компонент реографического сигнала во много раз превосходит скоростной компонент. Поэтому можно сказать, что пульсовая волна РЭГ отражает объёмные изменения кровенаполнения исследуемого участка мозга.

Все вышеизложенное указывает на то, что динамика показателей РЭГ определяется не только процессами в системе внутричерепной гемоциркуляции, но и изменениями электрических характеристик крови и ткани мозга, поэтому не следует использовать данный метод при таких воздействиях на организм, которые оказывают существенное влияние на электрические характеристики крови и ткани мозга. Учёт изложенных выше фактов позволит повысить информационную ценность данной методики.