Пушкин анчар чему учит

Стихотворение и анализ «Анчар»

В пустыне чахлой и скупой,

На почве, зноем раскаленной,

Анчар, как грозный часовой,

Стоит – один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей

Его в день гнева породила

И зелень мертвую ветвей

И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,

К полудню растопясь от зною,

И застывает ввечеру

Густой прозрачною смолою,

К нему и птица не летит,

И тигр нейдет – лишь вихорь черный

На древо смерти набежит

И мчится прочь уже тлетворный,

И если туча оросит,

Блуждая, лист его дремучий,

С его ветвей, уж ядовит,

Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом,

И тот послушно в путь потек

И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу

Да ветвь с увядшими листами,

И пот по бледному челу

Струился хладными ручьями;

Принес – и ослабел и лег

Под сводом шалаша на лыки,

И умер бедный раб у ног

А князь тем ядом напитал

Свои послушливые стрелы

И с ними гибель разослал

К соседям в чуждые пределы.

Краткое содержание

Анализ

История создания

Стихотворение «Анчар» А.С. Пушкин написал в 1828 году, но опубликовано оно было четыре года спустя, в 1832 году в альманахе «Северные цветы».

Обстоятельства, побудившие поэта к написанию «Анчара», были следующими. В 1828 году он, полный творческой энергии и надежд, возвращается из длительной политической ссылки. Но мечты о полной свободе перечеркиваются усилившимся полицейским надзором. Узнав о преследованиях, поэт решает бежать на Кавказ, но власти пресекают и эту попытку.

Анчар. Фотограф Н. Лунский

Император также не благоволил к Пушкину, по этой причине каждый шаг поэта сопровождался слежкой тайных агентов. В этом же, 1828 году ему было предъявлено обвинение в написании антиправительственных произведений. Такие тенденции цензура обнаружила в поэме «Гаврилиада» и в стихотворении «Андрей Шенье».

При создании «Анчара» Пушкин опирался на впечатления путешественников, посетивших остров Ява. От них поэт узнал о смертоносном дереве, источающем ядовитую смолу. Островитяне посылали приговоренных к смерти людей за ядом, которым затем пропитывали наконечники стрел, предназначенные для врагов.

Стихотворение стало широко известным лишь после смерти Пушкина, а исследователи его творчества называли «Анчар» тем выстрелом, который привел поэта к медленной гибели.

Персонажи

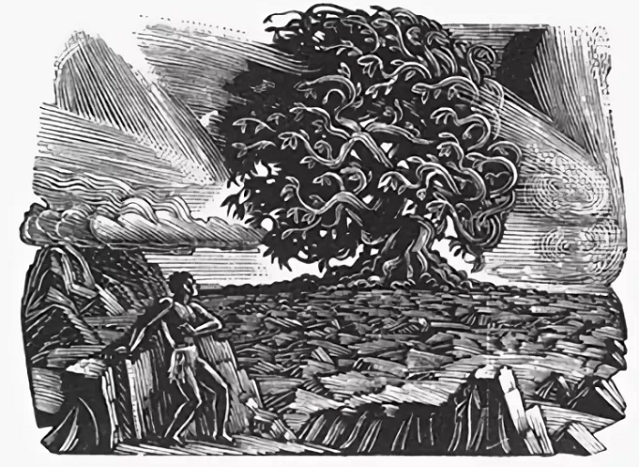

В произведении прописаны образы трех персонажей. Это – дерево, жестокий правитель и безвольный раб. В первой части центральное место занимает анчар, который «как грозный часовой, стоит – один во всей вселенной».

Яркое описание этого образа позволяет читателю зрительно представить дерево-убийцу, к которому «и птица не летит, и тигр нейдет». По сути, оно является символом беспредела властей, несправедливость которых, наподобие яда, отравляет все живое и неугодное.

Композиция

Стихотворение состоит из двух частей. Первая включает в себя пять строф, вторая – четыре. В композиционном смысле оно содержит очень длинную экспозицию – описание самого дерева. Поэтому первую часть можно сопоставить с пейзажной лирикой, так как в целом она является практически самостоятельной.

Стихотворение относится к литературному направлению романтизм, но в нем явно ощущается присутствие реалистических оттенков. По своему роду – это лирика, следовательно, жанр произведения можно обозначить так: лирическое стихотворение с элементами баллады.

Размер и средства художественной выразительности

При создании «Анчара» Пушкин воспользовался своим любимым стихотворным размером – четырехстопным ямбом. Для облегчения чтения поэт использовал перекрестную рифму.

Текст содержит немалое количество эпитетов: «в пустыне чахлой и скупой», «вихорь черный» и метафор: «природа жаждущих степей», «зелень мертвая ветвей», «день гнева», «древо смерти».

Благодаря олицетворению «анчар, как грозный часовой, стоит», дерево словно оживает. Для придания торжественности поэт использует слог: «раскалЕнной», «смолою».

Во второй части преобладает антитеза, которая заключается в противопоставлении властителя послушному рабу. В этом смысле произведение напоминает фольклор, где всегда разворачивается противоборство добра и зла, но здесь добро не восстает против зла, а смиренно ему подчиняется.

Аллитерация строится на использовании звуков «ч» и «п», что обеспечивает мрачную атмосферу и способствует более яркому восприятию образов: «В Пустыне Чахлой и скуПой»; «И застывает ввеЧеру густой ПрозраЧною смолою».

Проблематика и основная идея произведения

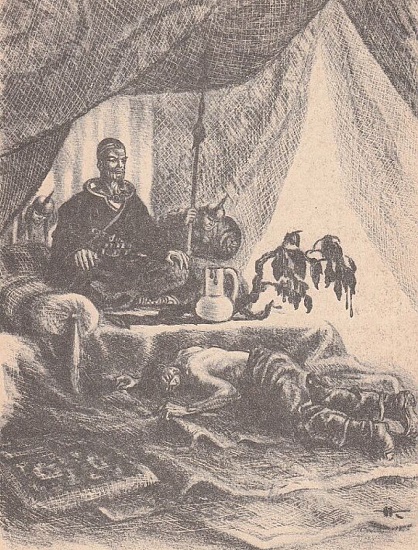

Иллюстрация. Худ. Николай Кочергин

Пушкин рассматривает смирение, как еще больший грех по сравнению с тиранией, потому что именно положение бесправного, не имеющего возражений холопа, и делает тиранию возможной. Стихотворение «Анчар» можно назвать протестным вызовом запрету свободы слова.

Класс: 9

Презентация к уроку

1. Орг. момент. (1,2 слайды)

Приветствие. Постановка тема,целей и задач урока.

2. Новый материал. (3 слайд)

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в свой жестокий век прославил я свободу

И милость к падшим призывал.

Одна из важнейших тем лирики Пушкина – тема свободы. Свобода для Пушкина – высшая жизненная ценность, без нее он уже в юности не мог представить своего существования. Свобода – основа дружбы, условие творчества. Жизнь без свободы окрашивалась в мрачные и зловещие тона. Представления о свободе всегда были основой пушкинского мировоззрения.

— Вершиной свободолюбивой лирики Пушкина можно считать стихотворение “Анчар”

История создания стихотворения. (4 слайд)

Выступление подготовленного ученика:

— Черновая рукопись “Анчара” имеет точную дату написания: “9 ноября. 1828. Малинники”, а впервые опубликовано в 1832 году в альманахе “Северные цветы”.

В последней строфе вместо “князь” было напечатано “царь”, что вызвало подозрение в присутствии иносказания в произведении у главы III Отделения Бенкендорфа, и Пушкину пришлось давать объяснения. Шеф жандармов просил Пушкина ответить, как могло появиться это стихотворения без разрешения царя.

It is a poison-tree that pierced to the inmost

Weeps only tears of poison. Coleridge.

Эпиграф взят из трагедии Кольриджа “Раскаяние” (д. I, явл.1).

Перевод звучит так:

“Вот древо яда; пронзенное до сердцевины,

Оно плачет лишь ядовитыми слезами”. Кольридж. (Англ.)

— Как вы считаете, почему поэт обратился к этому сюжету?

Звучит запись стихотворения “Анчар” (возможно чтение наизусть учителем).

Жанр и композиция стихотворения.

— На сколько частей можно разделить стихотворение?

— О чем говорится в каждой части?

— Озаглавьте части стихотворения сроками из него.

— Докажите, что стихотворение построено на основе антитезы.

Основные темы и идеи стихотворения.

Образная система стихотворения. Работа с текстом. 1 часть.

У.:- Найдите ключевые образы природы, изображенные в первой части стихотворения. Запишите их в тетрадь в виде схемы:

— Проверьте свои записи: (10 слайд)

— Какими мы видим эти образы у Пушкина? Найдите эпитеты, характеризующие их, и выпишите в тетрадь.

— Давайте проверим ваши записи.

— Какой мы видим пустыню у Пушкина?

— Что мы узнаем о степях?

— Какой эпитет подбирает Пушкин слову “день”?

— Что подразумевает слово “зелень”? Сочетание “зелень мертвая” воспринимается как нарушение норм природы.. Выражение “мертвая зелень” содержит оксюморон, т. е. эпитет, который соединяет несоединимое (гиперссылка).

— Каким мы видим песок в стихотворении?

— Назовите Стихии природы, которые, приходя с Анчаром в соприкосновение, делаются разрушительными. Ветер, сталкиваясь с деревом смерти, получает страшное название “вихорь черный” и, пролетая мимо него, становится носителем зла.

— Что значит слово “тлетворный”? (гиперссылка) Оно из высокой славянской лексики имеет два корня — тлен (разрушение, гибель, уничтожение) и творить (создавать).

— А каким становится дождь, соприкоснувшись с деревом смерти? В стихотворении нагнеталось значение жажды — “раскаленный”, “чахлый”, “жаждущий” и др. В пятой строфе появляется дождь, который должен был бы восприниматься как счастливое избавление от мук жажды. Но в искаженном мире зла и дождь становится источником смерти.

— Каков основной образ второй строфы? В первой строфе говорилось о бесплодии пустыни, во второй природа рождает анчар, как бы опровергая свою бесплодность. В день гнева порождает анчар. В сказках многих народов существуют рассказы о том, как злое существо — ведьма — в минуту гнева порождает чудовищное дитя, которое сама ненавидит. Она наделяет его способностью причинять людям зло и нести несчастья.

— Какими дарами награждает мать свое дитя? (они противоестественны):

Грозный часовой; один во всей вселенной; дерево смерти.

— Какие глаголы и деепричастия передают движение смертоносного яда?

— Как ведут себя птица, тигр и почему?

(13 слайд) Вывод: “Зло всем угрожает и охраняет себя, зло огромное, вселенское, зло заключается в себе самом, зло существует в природе”. Закон природы: все живое избегает зла.

Работа над языком стихотворения

(14 слайд) У.:- Пушкин упорно и тщательно работал над стихотворением: сохранилось более 200 поправок и вариантов к нему. Сопоставьте такие строки:

В пустыне мертвой и глухой…

В пустыне тощей и глухой…

В пустыне чахлой и глухой…

— Чем последний вариант точнее и богаче двух первых?

Анчар, как верный часовой,

Растет один во всей вселенной…

Анчар, как грозный часовой,

Стоит – один во всей вселенной…

— Почему эпитет верный замене эпитетом грозный? А глагол растет уступил место глаголу стоит? (15 слайд)

— Сравните следующие две строфы:

И тигр, в пустыню забежав,

В мученьях бьется, издыхает.

Паря над ней, орел стремглав,

Кружась, безжизненный, спадает.

К нему и птица не летит

И тигр нейдет — лишь вихорь черный

На древо смерти набежит

И мчится прочь, уже тлетворный.

— Что принципиально новое внес Пушкин во второй редакции?

Работа с текстом. 2 часть.

(16 слайд) У.:- А.П.Куницын говорил: “Все люди как нравственные существа между собою совершенно равны, ибо все имеют одинаковую природу, из которой проистекают общие права человечества”. Как вы понимаете это высказывание?

— Но человек нарушает извечные законы природы, позволяющие изолировать зло. В самом человеческом обществе, основанном на тирании и рабстве, зло становится законом:

Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом…

— Но почему мог человека человек послать к анчару? Начинаются поиски следующей строки: “Послал к анчару властным словом”, “Послал к анчару самовластно”, “Послал к анчару равнодушно”, И наконец, “Послал в пустыню властным взглядом”, и строка приобретает окончательную форму: “Послал к анчару властным взглядом”.

Путь к анчару – это подвиг. В характеристике раба у Пушкина различные оттенки: “смелый”, “верный раб”, “И тот безумно в путь потек”, “бесстрашно”, “отважно”. И наконец,

“И тот послушно в путь потек”.

Принес – и весь он изнемог,

И лег он, испуская крики,

И умер смелый раб…

Принес, и ослабел,

И лег… и умер бедный раб…

Принес — и ослабел и лег

Под сводом шалаша на лыки,

И умер бедный раб у ног

Непобедимого владыки.

— Сравните две редакции – чернового и чистового варианта. (Пушкин вычеркивает образ раба, проявляющего активность, кричащего, создается образ еще страшнее, это раб, молчаливо соглашающийся с тем, что он должен погибнуть ради злой воли и, более того, согласен принести гибель другим. Именно послушание раба, его покорность, готовность, жертвуя жизнью, выполнить волю деспота (ведь князь все равно отнял бы у него жизнь, независимо от того, покорился ли бы он или же выразил протест!) служат делу деспотизма. Раб — не только жертва, но и распространитель зла).

— Какие старославянизмы и архаизмы использует поэт при описании раба? (хладный, ветвь, чело) придают строфе трагическое звучание: вернувшийся раб смертельно болен.

Какие глаголы подчеркивают предопределенность судьбы раба? Принес, ослабел, лег, умер. (20 слайд)

— Почему действия князя обозначены однокоренными глаголами послал, разослал? Почему князь назван непобедимым?

— Обратите внимание на фигуру раба, нарисованного пером поэта. Случайно ли она появилась в черновике? Почему Пушкин, например, не нарисовал царя?

— Чем слово напитал в данном контексте точнее, нежели напоил?

— Почему слово врагу заменено словом к соседам?

3. Итог урока. (22 слайд)

Как вы думаете, какие мысли волновали Пушкина, когда он создавал это стихотворение?

— О чем нас заставляет задуматься это произведение?

(23 слайд) Вывод.

Так поэт выражает важнейшую идею стихотворения: зло порождает зло.

Домашнее задание: написать сочинение на тему “Стихотворение “Анчар” – вершина свободолюбивой лирики А.С.Пушкина”

Перед тем, как перейти к анализу стихотворения «Анчар» А. С. Пушкина, стоит заметить, что Александр Сергеевич Пушкин – один из самых всемирно известных поэтов России, его труды помнят и ценят уже далеко не одно поколение читателей. В наши дни его творчество считается национальным достоянием страны и много значит для любителей поэзии всего мира.

История создания стихотворения «Анчар»

Произведение «Анчар» было написано в 1828 году, который был не самым простым в жизни поэта. Незадолго до написания своего знаменитого стихотворения Александр Сергеевич вернулся из долгой ссылки и надеялся наконец получить полную свободу для своего творчества, но его надежды не оправдались.

Строгая цензура преследовала поэта на каждом шагу, тайные агенты следили за ним, даже сам царь в то время был настроен против Пушкина. Именно в 1828 году было возбуждено дело по обвинению в создании нескольких произведений, написанных на антиправительственную тематику.

Это и стало поводом для создания произведения «Анчар», которое завуалированно помогает читателю осуществить разбор проблемы губительности неограниченной власти.

Тема основная мысль и идея стихотворения

Главная идея и основной смысл произведения «Анчар» А. С. Пушкина – безразличие власти к жизням обычных людей, его губительность для общества.

Пушкин раскрывает эти проблемы, рассказывая читателю о существовании ядовитого дерева анчар, которое символизирует зло. Этот яркий образ в стихотворении символизирует верхушку власти и её несправедливость по отношению к людям.

Характеристика лирического героя

В стихотворении присутствуют три основных лирических героя – царь, раб, посланный по плану царя за ядом, и анчар, который

«Как грозный часовой,

Стоит – один во всей вселенной».

Этот образ описан в произведении особенно ярко, передавая читателю соответствующие эмоции и позволяя четко представить одинокое ядовитое дерево, к которому

Приемы раскрытия образов

Лирические герои и их образы раскрываются Александром Сергеевичем с помощью сравнений и умело составленных эпитетов, позволяя читателю представить себе и полностью понять описанные в стихотворении образы:

Анчар изображается как одинокое и губительное для всех живых существ дерево, к которому не приближаются ни птицы, ни животные.

Всё это Пушкин описывает читателю при помощи многочисленных средств выразительности.

Композиция, жанр, размер и ритм

Скорость и ритм стихотворению придает любимый размер поэта – четырехстопный ямб. Это позволяет оставлять читателя в напряжении до последних строк стихотворения. Перекрёстная рифмовка используется поэтом для легкости чтения и большего погружения в сюжет произведения.

Кроме того, Пушкин часто использует буквы «ч» и «п», что придает атмосфере и композиции стихотворения большую красочность и мрачность в восприятии читателей

«В пустыне чахлой и скупой»;

«И застывает ввечеру

Густой прозрачною смолою».

Средства художественной выразительности

Художественная выразительность играет немаловажную роль в произведении «Анчар». Благодаря многочисленным метафорам, эпитетам и старославянизмам можно полностью понять атмосферу текста.

Также в тексте используются старославянизмы: «ввечеру», «хладными». Контраст и настроение стихотворения переданы с помощью противопоставлений, таких как «владыка» и «раб», и это вновь выражает ничтожность человека перед властью.

Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении «Анчар» показывает истинное отношение правителей России тех времен к народу и их безразличие к жизням отдельно взятых людей.

Стихотворение вдохновлено личными переживаниями поэта и запретом свободы слова, символизирует протест царю и стремление к свободе. Благодаря ярким эмоциям Пушкина произведение получилось особенно красочным и значимым в его творчестве.

Краткий анализ стихотворения Пушкина «Анчар» по плану

1. История создания

История создания пушкинского стихотворения «Анчар» очень необычна.

Несомненно, на написание произведения автора вдохновили два литературных источника. Первый – это древняя легенда, повествующая о сильно ядовитом древе. Второй – ученые труды доктора Фуше.

В своем трактате он рассказал о дереве, которое растет только на острове Ява. Это полулегендарное растение полностью ядовитое, от корней до листьев.

Очевидно, что Александр Сергеевич взял за основу эти истории, однако наполнил их сугубо личным смыслом.

Стихотворение родилось в 1828 году, по истечении двух лет после ссылки в Михайловское.

К этому времени поэт уже убедился, что желанной свободы творчества ему не видать. Правительство и цензура запрещали стихотворения, Пушкин чувствовал себя угнетенно, печально.

Под таким настроение родилось стихотворение, ярко показывающее произвол, непоколебимость и давление власти. Оно аллегорично и глубоко символично.

2. Литературное направление

Произведение относится к романтизму, но с ощутимыми нотками реализма.

3. Род

По родовой принадлежности это лирика.

4. Жанр

Жанр можно определить как лирическое стихотворение, в котором проступают характерные черты баллады.

5. Проблематика

Автор иносказательно поднимает проблему пагубной, тлетворной власти, которая противостоит даже обычным человеческим, природным законам.

6. Тематика

Главная тема произведения – неправедная власть, порождающая страшное зло.

Так Пушкин показывает, что именно несправедливая власть, которой дозволено все, является самым страшным злом, а вовсе не анчар, которого таким создала природа.

7. Идея

Автор написал произведение, что излить собственные мысли и показать личное отношение к правителю и его неограниченному самоуправству.

8. Пафос

В стихотворении слышится горечь, недовольство сложившейся ситуацией.

Однако Пушкин тут не выступает ярым бойцом, разгневанным вестником правды. Нет, он просто горько рассуждает о неправедности. Чувствуется, что поэт устал и где-то в душе почти смирился с положением вечного изгнанника.

Складывается горькое ощущение, что автор повзрослел и понял бесплодность активного противостояния. Это неудивительно, ведь к тому времени Пушкин уже дважды побывал в ссылках, пережил наказания друзей-декабристов, не раз сталкивался с цензурой, не дающей ход его произведениям.

9. Система образов

В стихотворении немного ярких образов:

Сначала автор во всех красках рисует опасное растение. К нему не прикасается ничто живое. Однако сам по себе анчар не так уж и страшен, ведь если с ним не контактировать, то ничего и не случится.

Единственная опасность исходит от ветра, который разносит ядовитые испарения, но это неодушевленная стихия, с которой невозможно тягаться.

По сути, анчар – не воплощенное зло, просто таким его сделала сама природа, которая спокойно избегает смерти, не соприкасаясь с деревом.

С другой стороны выступает правитель, олицетворяющий вообще любую власть. Он знает, насколько опасно дерево, однако посылает к нему слугу, наказывая во что бы то ни стало, принести яда для стрел.

Обреченный не может возразить – и отправляется выполнять страшный приказ.

Таким образом, Пушкин показывает губительность неправедной власти, которой дозволено все. Она вступает в противоречие даже со здравым смыслом и законами природы.

Похожая мысль звучит во многих пушкинских произведениях, например, в юношеской оде «Вольность», окрашенной совсем иными эмоциями.

10. Центральные персонажи

Оба они – люди, и автор подчеркивает это:

Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом.

Это вызывает возмущение, но вместе с тем отчетливо слышатся нотки обреченности, глубокой печали. Понятно, что поэту глубоко неприятен образ правителя.

А вот несчастному слуге Пушкин, наоборот, сочувствует. Очевидно, что он соотносит себя с этим персонажем.

11. Лирический герой

Повествование идет от третьего лица, поэтому явного лирического героя тут нет.

Однако если углубиться в анализ, то можно предположить, что Пушкин ассоциировал самого себя с несчастным гонцом, погибшим от рук власти.

Глубоко символичный и почти прорицательский образ, если учесть, как и по каким причинам был убит сам поэт.

12. Сюжет

Сюжет стихотворения прост и понятен.

Сначала Александр Сергеевич описывает анчар, его опасность для всего живого, действие яда.

Затем в повествование вводятся два героя: князь-самодур, желающий заполучить роковую отраву для своих стрел, и слуга, которого он отправляет на смертельное задание. Несчастный выполняет поставленную задачу, однако предсказуемо гибнет от яда.

13. Композиция

Композиционно у произведения очень длинная экспозиция: описание анчара. Ее можно назвать отдельной частью и отнести к пейзажной лирике.

Завязка происходит только в шестой строфе, когда автор вводит двух людей, один из которых отправляет второго на верную гибель.

Далее следует развитие действия.

Развязка — поэт говорит, что князь теперь отравит стрелы и будет ими убивать врагов.

Начиная с заявки и до конца – это вторая часть произведения, собственно, сама баллада.

Можно сделать вывод, что композиция линейная с большой, развернутой экспозицией.

14. Художественные особенности

Язык произведения бытовой, практически не используется непонятных, возвышенных слов.

Первая часть описательная, поэтому в ней много прилагательных, существительных. Вторая часть повествовательная, в ней преобладают глаголы.

15. Размер, рифма, строфика

Стихотворный размер – четырехстопный ямб.

В произведении используется перекрестная рифмовка (АБАБ).

Строфа – классический катрен, или четверостишие.

16. Средства художественной выразительности

В тексте присутствует множество эпитетов: «в пустыне чахлой и скупой», «вихорь черный».

Метафоры: «природа жаждущих степей», «зелень мертвая ветвей», «день гнева», «древо смерти».

Кроме того, автор использует сравнение-олицетворение: «анчар, как грозный часовой, стоит». Дерево тут оживает, становится подобно часовому на страже.

Вторая часть произведения построена на явной антитезе: царь (князь, властитель, правитель) противопоставляется послушному рабу (слуге, подчиненному).

Если расширить эту систему, то можно увидеть традиционное противоборство зла и добра, только тут добро не перечит, а смиренно выполняет приказ. Мотив, характерный русскому фольклору.

17. Значение произведения

Произведение имеет огромное значение для понимания угнетенного, расстроенного психологического состояния, в котором находился Пушкин, приближаясь к своему тридцатилетию. Кроме того, оно знаково и для всего творчества поэта.

18. Актуальность

Стихотворение будет актуально всегда, пока в мире присутствует такое явление как злоупотребление властью. Жизнь это самое ценное, что есть у человека. Поэтому люди должны с уважением и милосердием относиться друг к другу.

19. Моё отношение

Мне очень нравится это произведение, потому что оно написано красивым, точным языком и в то же время наполнено глубоким смыслом.

20. Чему учит

Оно учит милосердию, пониманию, человеческому отношению друг к другу. Нельзя угнетать людей только потому, что твое социальное положение выше.