Пустоты в легких что

Эмфизема

Эмфизема лёгких (от др.-греч. ἐμφυσάω — надуваю, раздуваю, разбухаю).

Термином «эмфизема легких» обозначаются патологические процессы в легких, характеризующиеся повышенным содержанием воздуха в легочной ткани, это хроническое легочное заболевание, сопровождающееся нарушением дыхания и газообмена в легких. Впервые эмфизему как самостоятельное заболевание описал в 1826 году Р. Лаэннек. В настоящее время эмфиземой лёгких называется необратимое увеличение воздушного пространства дистальнее терминальных бронхиол (конечный элемент бронхиального дерева), сопровождающееся деструкцией стенок ацинуса, без формирования фиброза.

Современная классификация выделяет 3 варианта эмфиземы легких в зависимости от места поражения ацинуса:

Особое место занимают случаи сочетания эмфизематозных и фиброзных изменений лёгочной ткани. Такие состояния наблюдаются при саркоидозе, силикозе, идиопатическом лёгочном фиброзе и др. заболеваниях. Эти формы расширения терминальных отделов нижних дыхательных путей на фоне фиброзных изменений можно считать вариантом рубцовой эмфиземы.

Факторы риска

Факторы второй группы способствуют повышению давления в респираторном отделе лёгких и усиливают растяжение альвеол, альвеолярных ходов и респираторных бронхиол. Наибольшее значение среди них имеет обструкция дыхательных путей, возникающая при хроническом обструктивном бронхите. Это заболевание становится основной причиной развития вторичной или обструктивной эмфиземы легких.

Диагностика эмфиземы легких, особенно в начальных фазах ее развития, наталкивается на серьезные трудности, прежде всего из-за невозможности установить факт необратимого морфологического изменения. К классическим признакам эмфиземы относятся развитие заболевания преимущественно у мужчин в среднем, а иногда и молодом возрасте, жалобы на резкую одышку и снижение толерантности к нагрузкам, нередко на снижение массы тела. У женщин эмфизема развивается медленнее, её распространённость и тяжесть деструктивных изменений меньше, чем у мужчин. Клинический фенотип больного эмфиземой общеизвестен и определяется как «розовый пыхтелыцик» — это худощавый (астенический) больной с бочкообразной грудной клеткой, которая как бы постоянно находится в фазе глубокого вдоха с ограниченной экскурсией, выбухающими надключичными ямками и межрёберными промежутками. Такой пациент дышит часто, но поверхностно, «отдуваясь» — вытягивая губы и надувая щёки во время выдоха. За счёт гипервентиляции у больных с эмфиземой гиперкапния (повышенное содержание СО2) развивается поздно, а кожные покровы долго сохраняют естественный цвет. Однако классическое описание больного эмфиземой отражает поздние стадии диффузных форм. При локальных вариантах или на ранних этапах развития эмфиземы установить диагноз без инструментального обследования невозможно.

Инструментальная диагностика

Эмфизема легких

Эмфиземой легких называют патологический процесс, связанный с нарушением газообмена в лёгких вследствие изменений тканей органа. Патология относится к группе хронических обструктивных болезней.

Причины и симптомы

Существует ряд факторов, влияющих на развитие эмфиземы лёгких:

Методы диагностики

Методы лечения

Также в лечении эмфиземы легких применяются следующие методы лечения:

Эмфизема лёгких имеет следующие симптомы: одышка, синюшность кожи, увеличение объёма грудной клетки, расширение межрёберных промежутков и надключичных областей.

Диагностика и лечение

Постановкой диагноза занимается терапевт либо пульмонолог. На приёме он соберёт жалобы, осмотри пациента, проведёт выслушивание и постукивание груди. Для точной диагностики будут назначены инструментальные методы исследования лёгких (рентген, КТ, оценка функции внешнего дыхания).

В лечении эмфиземы лёгких огромное значение имеет коррекция образа жизни: отказ от курения, смена работы (при необходимости), повышение иммунитета.

Позитивное воздействие на лёгкие оказывает кислородотерапия и дыхательная гимнастика. Крайне важно своевременно и тщательно лечить хроническое заболевание лёгких, которое привело к эмфиземе. Для этого могут назначаться антибиотики и противовирусные препараты в стадии обострения, отхаркивающие препараты и др.

В некоторых случая больному показано хирургическое вмешательство для удаления булл (раздутых участков лёгочной ткани). Процедура выполняется как классическим методом со вскрытием грудины, так и с помощью эндоскопического оборудования.

Профилактика

Профилактика эмфиземы лёгких заключается в минимизации факторов, влияющих на развитие заболевания:

Крайне важно начать лечение как можно раньше, то есть ещё на стадии развития первичного заболевания. Поэтому при болезни нельзя откладывать поход к врачу.

Специалисты медицинского центра «СМ-Клиника» предупреждают, что при заболеваниях лёгких нельзя заниматься самолечением. Если вы подозреваете у себя или у своих близких эмфизему лёгких, то обратитесь к врачу как можно раньше, чтобы специалист поставил верный диагноз и назначил адекватное лечение.

Первые признаки пневмонии: симптомы и причины

Пневмония может варьировать от легкой до угрожающей жизни, наиболее опасное для младенцев и детей младшего возраста, людей старше 65 лет и людей с ослабленной иммунной системой.

Симптомы пневмонии

Признаки и симптомы пневмонии варьируются от легких до тяжелых, в зависимости от таких факторов, как тип микроба, вызывающего инфекцию, возраст и общее состояние здоровья. Легкие признаки и симптомы часто похожи на симптомы простуды или гриппа, но они длятся дольше.

Признаки и симптомы пневмонии могут включать в себя:

У новорожденных и младенцев может не быть никаких признаков инфекции. Может быть рвота, лихорадка и кашель, беспокойство, усталость и отсутствие энергии, а также проблемы с дыханием и приемом пищи.

Когда обратиться к врачу

Обратитесь к врачу, если у вас проблемы с дыханием, боль в груди, постоянная лихорадка (38.5 C) или выше, кашель, особенно если вы кашляете с мокротой.

Важно, чтобы обращались к врачу люди из групп риска:

Для некоторых пожилых людей и людей с сердечной недостаточностью или хроническими заболеваниями легких пневмония может быстро стать опасным для жизни состоянием.

Причины пневмонии

Пневмонию могут вызвать многие микроорганизмы. Наиболее распространенными являются бактерии и вирусы в воздухе, которым мы дышим, особенно в воздухе помещений. иммунитет человека обычно предотвращает заражение этими микроорганизмами легких. Но иногда эти микробы могут подавить иммунную систему, даже если здоровье в целом хорошее.

Пневмония классифицируется в соответствии с типами микроорганизмов, которые ее вызывают и места возникновения инфекции.

Внебольничная пневмония

Внебольничная пневмония является наиболее распространенным типом пневмонии. Это происходит за пределами больниц или других медицинских учреждений. Это может быть вызвано:

Бактерии: Наиболее распространенной причиной бактериальной пневмонии является пневмококк (лат. Streptococcus pneumoniae). Этот тип пневмонии может возникнуть сам по себе или после того, как вы простудились или заболели гриппом. Может затронуть одну часть (долю) легкого.

Бактериоподобные организмы. Mycoplasma pneumoniae также может вызывать пневмонию. Обычно он вызывает более легкие симптомы, чем другие виды пневмонии. Ходячая пневмония – это неофициальное название для данного типа пневмонии, которая обычно недостаточно серьезна, чтобы требовать постельного режима.

Грибы или плесень: Этот тип пневмонии чаще всего встречается у людей с хроническими проблемами со здоровьем или ослабленной иммунной системой, а также у людей, которые вдыхали большие дозы организмов. Грибки, вызывающие его, могут быть обнаружены в почве или птичьем помете и варьируются в зависимости от географического положения.

Вирусы. Некоторые вирусы, вирус гриппа, герпес-вирусы, аденовирусы вызывающие простуду, могут также вызывать пневмонию. Вирусы являются наиболее распространенной причиной пневмонии у детей младше 5 лет. Вирусная пневмония обычно легкая. Но в некоторых случаях это может стать очень серьезным.

Внутрибольничная пневмония

Некоторые люди заболевают воспалением легких во время пребывания в больнице из-за другой болезни. Больничная пневмония может быть серьезной, потому что бактерии, вызывающие ее, могут быть более устойчивыми к антибиотикам и потому, что люди, которые ее получают, уже больны и ослаблены. Люди, которые находятся на дыхательных аппаратах (ИВЛ), часто используемых в отделениях интенсивной терапии, подвержены более высокому риску этого типа пневмонии.

Пневмония, связанная с медицинским вмешательством

Это бактериальная инфекция, которая встречается у людей, которые находятся в учреждениях длительного ухода или получают лечение в амбулаторных условиях, включая центры диализа почек. Как и внутрибольничная пневмония, может быть вызвана бактериями, которые более устойчивы к антибиотикам.

Аспирационная пневмония

Аспирационная пневмония возникает, когда пациент вдыхает пищу, питье, рвоту или слюну в легкие. Аспирация более вероятна, если что-то нарушает нормальные рвотный или кашлевый рефлексы, например, повреждение мозга, чрезмерное употребление алкоголя или наркотиков.

Факторы риска

Пневмония может повлиять на любого. Но в двух возрастных группах риск повышен:

Другие факторы риска включают в себя:

Осложнения при пневмонии

Даже при лечении некоторые люди с пневмонией, особенно в группах высокого риска, могут испытывать осложнения, в том числе:

При подозрение на пневмонию обязательно обращение к врачу!

Не своевременное обращение, самолечение приводят к поздней диагностике, антибиотикорезистентности, различным осложнениям и даже летальному исходу.

Комментарий эксперта

Какие особенности у коронавирусной пневмонии?

Бактериальная пневмония отличается от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Ковидная возникает после контакта с больным COVID-19, бактериальная развивается как осложнение заболевания, например, в результате переохлаждения, ОРВИ. Бактериальная обычно односторонняя, а коронавирусная – чаще всего двухсторонняя. Для ковидной пневмонии характерна высокая температура, быстрое нарастание дыхательной недостаточности часто при отсутствии кашля, в то время как бактериальная обычно протекает с невысокой температурой и сильным кашлем с мокротой. Коронавирусную пневмонию выявляют по характерному КТ-феномену – наличию в периферических отделах легких затемнений по типу матового стекла.

Профилактика пневмонии

Чтобы помочь предотвратить пневмонию:

Эмфизема легких. Что это такое? Как лечить?

Дыхание обеспечивает дееспособность и здоровье нашего организма, поэтому заболевания дыхательной системы так опасны для каждого из нас. Болезней такого типа очень много, они влияют на разные органы дыхания и по-разному воздействуют на организм.

В обширном списке особое место занимает эмфизема легких, так как причинами ее развития могут стать тяга

к курению или обычный бронхит, который многие из нас переносят ни один раз.

Что такое эмфизема легких?

Эмфизема легких – это хроническое заболевание, при котором происходит растягивание альвеол (элементов легочной ткани). Из-за этого легкое теряет способность сокращаться, а в организме нарушается процесс газообмена: в кровь поступает мало кислорода, а углекислый газ плохо выводится.

В ходе этого процесса в легких появляется избыточный воздух, который не участвует в процессе газообмена

и мешает полноценной работе легких. Стенки альвеол при этом постепенно разрушаются, образуются «воздушные пустоты», что приводит к расширению грудной клетки.

Постепенно грудь приобретает бочкообразную форму, что чаще всего характеризует больных эмфиземой. При этом расширенные участки давят на оставшуюся здоровую ткань, из-за чего нарушается вентиляция легких и у больного появляется одышка.

Повышается внутрилегочное давление, легочные артерии при этом сдавливаются и повышается нагрузка на правые отделы сердца испытывают постоянную повышенную нагрузку.

Эмфизема вызывает кислородное голодание тканей и приводит к дыхательной недостаточности.

Виды эмфиземы легких

Эмфизему легких классифицируют по трем признакам: характеру течения, происхождению

и распространенности.

По характеру течения:

По происхождению:

Если заболевание не лечить, то полости могут занимать целые доли легких.

По распространенности:

Причины возникновения эмфиземы легких

С медицинской точки зрения существует целый ряд причин возникновения эмфиземы. Например, изменение свойств сурфактанта – смеси поверхностно-активных веществ, выстилающей альвеолы изнутри, или врожденный дефицит альфа-1-антитрипсина.

Для рядового больного все эти факторы выглядят как загадки, поэтому обратимся к бытовой части вопроса.

Одной из главных причин возникновения легких называют хронический бронхит и бронхиальную астму. Если вовремя не диагностировать эти заболевания и всерьез не заняться их лечением, то эмфизема станет их неизбежным итогом.

Вероятность развития эмфиземы легких повышается при наличии следующих факторов:

Первостепенным является устранение предрасполагающего к эмфиземе факторов (курения, вдыхания газов, токсических веществ).

Симптомы эмфиземы легких

Основные симптомы эмфиземы легких:

На ранних стадиях болезни главный симптом – одышка при физической нагрузке. Сначала она проявляется не часто и в основном зимой, но постепенно начинает возникать в любое время года, а вскоре появляется при малейшем физическом усилии и даже в состоянии покоя.

У больного изменяется вдох и выдох. Первый становится коротким, как бы захватывающим воздух, второй – удлиненным, при сомкнутых губах и надувании щек. Так как грудная клетка не может обеспечивать нормальное дыхание, то к процессу подключаются мышцы груди и шеи.

Чтобы легче дышалось, больные часто занимают особые позы. Например, сидят, наклоняя вперед туловище

и опираясь на колени или край кровати. В таком положении фиксируется плечевой пояс и дышать становится легче.

В особо тяжелых формах у пациентов возникает цианоз: язык, ногти и губы приобретают синеватый оттенок. Особенно заметно это становится после физических нагрузок.

При осложнениях также могут появится сердечная и дыхательная недостаточность, а также пневмоторакс

Лечение и профилактика эмфиземы легких

Лечение и профилактика эмфиземы легких непосредственно связаны с основными причинами возникновения заболевания: курением и бронхитом.

При первых же признаках заболевания, а еще лучше до ее появления, необходимо отказаться от курения. Это основной метод и профилактики и лечения, который в разы снижает риск развития эмфиземы или ее осложнение.

Если вы заболели бронхитом, то не стоит пускать лечение на самотек. Помните, что не вылеченный бронхит может перерасти в хронический, а позже превратиться в эмфизему легких.

При появлении сильного кашля и боли в груди, не пытайтесь заниматься самолечением. Обязательно обратитесь к врачу, ведь он не только сможет диагностировать бронхит, но и назначит лечение, которое предотвратит изменение легких.

Если ваша работа связана с вдыханием вредных частиц, таких как асбест, кремний и уголь, то позаботиться

о здоровье легких вы можете как при консультации со специалистом, так и самостоятельно.

Врач может проверить состояние легких на данный момент, назначить методы профилактики заболеваний дыхательных путей, например, кислородотерапию, а также отслеживать и реагировать даже на малейшие изменения в состоянии ваших органов дыхания.

Сами же вы можете больше гулять на свежем воздухе, не пренебрегать физической активностью и укреплять органы дыхательной системы с помощью гимнастики или занятий на дыхательном тренажере.

Хирургическое лечение заключается в проведении операции по уменьшению объема легких. Пациентам может быть показана трансплантация легких.

Профилактика эмфиземы легких

Как при любом серьезном заболевании, профилактика эмфиземы лучше, чем ее лечение. Дыхательный тренажер “Самоздрав” является одним из обязательных элементов терапии. Отличительной особенностью эмфиземы является наличие остаточного воздуха в легких, что значительно ухудшает газообмен. Избыточный воздух в лёгких не участвует в дыхании и перерастянутая легочная ткань не работает полноценно. Что, в свою очередь, сопровождается потерей способности к достаточному сокращению и затрудненным выдохом, вследствие чего нарушается поступление кислорода в кровь и выведение из нее углекислого газа. Обогащение организма углекислым газом будет способствовать улучшению газообмена в легких, повышению эффективности кровообращения, транспорта газов и отдачи кислорода в органах и тканях.

Именно поэтому крайне важно использовать тренажёр Самоздрав. Обогащение организма углекислым газом будет способствовать улучшению газообмена в лёгких, повышению эффективности кровообращения, транспорта газов и отдачи кислорода в органах и тканях. Регулярные занятия на Самоздраве будут способствовать формированию правильного дыхательного ритма, за счёт воздействия на дыхательный центр, который будет выполнять функцию компенсации дыхания при сниженной функциональной ёмкости лёгких. Кроме того, правильный дыхательный ритм поможет облегчить отдышку и затруднения дыхания, которые наблюдаются у больных эмфиземой, особенно при физических нагрузках и ходьбе. Имитация физической нагрузки, которая создаётся благодаря занятиям на тренажёре, позволяет тренировать дыхательную мускулатуру.

Наиболее частыми осложнениями эмфиземы являются сердечная недостаточность и лёгочная гипертензия. Занятия на тренажере “Самоздрав” являются для пациентов, страдающих эмфиземой хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. В целях их профилактики и предотвращения необходимо использовать тренажёр Самоздрав, который укрепляет сосудистую стенку и позволяет обеспечивать нормальное кровоснабжение и питание сердечной мышцы

Важно начинать использовать тренажёр ещё до постановки диагноза. Бронхиальная астма и ХОБЛ часто предшествуют эмфиземе. Однако регулярные занятия на тренажёре позволяют поддерживать нормальный просвет бронхов и тем самым являются эффективной профилактикой эмфиземы.

Эмфизема

Эмфизема легких Эмфизема является хроническим прогрессирующим заболеванием, которое относительно часто приводит к инвалидности. Считается, что в общей популяции встречается более 4% больных с симптомами эмфиземы. По данным аутопсий, она ре

Эмфизема является хроническим прогрессирующим заболеванием, которое относительно часто приводит к инвалидности. Считается, что в общей популяции встречается более 4% больных с симптомами эмфиземы. По данным аутопсий, она регистрируется у умерших мужчин в 60% и женщин в 30% случаев. Данная форма легочной патологии становится особенно опасной с возрастом и после 60 лет превращается в одну из основных ведущих клинических проблем.

Эмфизема относится к группе болезней человека, которые определены как хронические обструктивные легочные заболевания; в эту группу легочной патологии, помимо эмфиземы, включены бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь. В клинической практике часто возникают трудности при дифференциальной диагностике хронического обструктивного бронхита и эмфиземы, поэтому хроническая обструктивная болезнь легких иногда трактуется как вариант эмфизематозный либо бронхитический. В противоположность клинико-функциональному определению бронхита, эмфизема, согласно рекомендациям Европейского респираторного общества, рассматривается с паталогоанатомических позиций как деструктивный процесс эластического остова легочной ткани. Однако следует подчеркнуть, что подобный подход к определению эмфиземы не заменяет этиологических, клинических и рентгенологических особенностей этой легочной патологии. Многие авторы подчеркивают несовершенство подобного определения эмфиземы, всегда сопровождая его пояснениями относительно смысла патологической деструкции эластических волокон легочной ткани. Известно, что воздухопроводящие пути принципиально делятся на две категории: бронхи и бронхиолы. Дистальный отдел дыхательных путей представлен терминальными бронхиолами, входящими в состав ацинуса, на поверхности альвеол которых происходит газообмен. Эмфизема определяется как абнормальное увеличение или всех составляющих частей ацинуса, или же определенной его анатомической части. Абнормальное увеличение ацинуса наступает вследствие деструкции респираторной ткани. Гипервоздушность дыхательных путей может появляться у человека при энергичном разговоре, интенсивной физической нагрузке, холодовом воздействии на дыхательные пути, однако увеличение воздушного пространства не рассматривается как эмфизема. Обратимый характер гипервоздушность имеет и при приступе бронхиальной астмы, она регрессирует, как только исчезают признаки обострения астмы. Врачи, описывая клиническую картину гипервоздушных легких, иногда пользуются термином «викарная эмфизема».

Таким образом, для эмфиземы характерен деструктивный процесс эластических волокон легочной ткани и необратимость этих анатомических изменений.

В специальной литературе часто поднимается вопрос о роли возраста и пола в развитии эмфиземы. Действительно, в старших возрастных группах, особенно после 60 лет, эмфизема встречается значительно чаще, чем у более молодых людей. Однако следует указать, что наиболее агрессивными факторами риска, провоцирующими развитие эмфиземы, являются длительное курение, профессиональные вредности, перенесенные человеком инфекционные заболевания дыхательных путей и длительный прием определенных лекарственных средств (стероидные гормональные препараты и др.). Если сопоставить и сравнить значение каждого из факторов риска в развитии эмфиземы у человека, то возраст и пол окажутся здесь на последнем месте. Выделяют определенную форму сенильной эмфиземы, связывая ее с очень преклонным возрастом и целым рядом сопутствующих заболеваний.

На протяжении последних трех десятилетий активно обсуждается проблема генетической предрасположенности к эмфиземе. В 1965 году Эриксон описал дефицит альфа-один-антитрипсина, и этот генетический феномен стал предметом интенсивных исследований, целью которых было установление его роли в возникновении и течении эмфиземы легких. Современная молекулярно-биологическая концепция исходит из дисбаланса в системе протеолиз — антипротеолиз. Альфа-один-антитрипсин является основным ингибитором сериновых протеаз, к которым относится трипсин, химотрипсин, нейтрофильная эластаза, тканевый калликреин, фактор Xа и плазминоген. Ген PI (proteinase inhibitor) расположен на длинном плече хромосомы 14(14q31-32), продуктом данного гена и является гликопротеин альфа-один-антиприсин. В двух типах клеток экспрессируется ген PI — макрофаги и гепатоциты, с функцией последних связывают тканевую специфичность ингибитора. Центральное место в патогенезе эмфиземы принадлежит миграции нейтрофилов в альвеолярное пространство, инфильтрации ими стенки бронха и высокой концентрации в жидкости бронхоальвеолярного лаважа нейтрофильной эластазы.

Наибольшая концентрация альфа-один-антитрипсина обнаруживается в сыворотке крови и примерно 10% ее сывороточного уровня определяется на поверхности эпителиальных клеток дыхательных путей. Дефицит ингибитора связан с напряженностью воспалительного процесса в дыхательных путях либо имеет генетическую природу. Основными клиническим проявлениями дефицита альфа-один-антитрипсина являются эмфизема и ювенильный цирроз печени. Очерченные генетические случаи эмфиземы — иногда ее обозначают как эссенциальную — приходятся на молодой возраст; эта форма часто сочетается с циррозом печени.

| Эмфизема определяется как абнормальное увеличение или всех составляющих частей ацинуса, или же определенной его анатомической части. Для эмфиземы характерен деструктивный процесс эластических волокон легочной ткани и необратимость этих анатомических изменений |

Выше уже указывалось, что наиболее агрессивными факторами риска в возникновении эмфиземы являются поллютанты окружающей среды, профессиональные вредности, курение и повторяющиеся респираторные инфекционные заболевания.

Эмфизема в определенной степени является болезнью экологически обусловленной. Накоплен большой как экспериментальный, так и клинико-эпидемиологический материал, свидетельствующий о значительной роли поллютантов в повреждении легочных структур, в формировании хронического воспалительного процесса дыхательных путей и возникновении дисбаланса в системе протеолиз — антипротеолиз. Среди поллютантов важнейшее значение имеют диоксиды серы и азота (SO2 и NO2), основными продуцентами которых являются тепловые станции и транспорт. При проникновении диоксидов серы и азота ингаляционным путем наступает повреждение мембран апикальной части эпителиальных клеток. Биологические сигналы этого повреждения приводят к выходу воспалительных медиаторов, лейкотриенов, происходит нарушение в системе оксиданты — антиоксиданты. Истощение антиоксидантной системы играет так же важную патогенетическую роль в продолжающемся воспалении слизистой оболочки дыхательных путей. Среди факторов, которые приводят к развитию эмфиземы, также черный дым и озон. Повышение концентрации озона связывают с использованием в быту фреона (холодильники, бытовые аэрозоли, дозирующие аэрозольные лекарственные средства, парфюмерия). В жаркую погоду в атмосфере происходит фотохимическая реакция диоксида азота (продукт сгорания транспортного топлива) с ультрафиолетовым потоком; образующийся озон провоцирует воспалительные реакции слизистых дыхательных путей. С повышением концентрации озона в больших городах, где много транспорта, связывают обострение легочных и сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо отметить, что пожилые люди более чувствительны к поллютантному воздействию и тяжелее переносят обострение хронических заболеваний. В литературе описано увеличение смертности, причиной которой становилась высокая концентрация диоксидов в воздушном бассейне города. Такие случаи наблюдались в Англии (Лондон, 1948 и 1952), тогда в течение двух недель умерло свыше 4000 человек; в Бельгии (1928), в 50-е годы во многих странах Западной Европы наблюдались вспышки легочных заболеваний, наступавших вследствие высоких концентраций поллютантов в окружающей среде. При всех описанных экологических легочных эпидемиях наиболее чувствительными оказались пожилые люди и маленькие дети.

Среди пожилых людей регистрировался высокий уровень смертельных исходов. Причины столь высокой чувствительности органов дыхания пожилых людей к экологическим факторам следует искать в длительном воздействии неблагоприятных условий окружающей среды, истощении систем защиты от повреждающего действия поллютантов — и все это на фоне приобретенных хронических легочных заболеваний.

Курение — это, пожалуй, один из наиболее агрессивных факторов в развитии хронического обструктивного заболевания легких. Развитие эмфиземы связано с тем, что табачный дым вызывает миграцию нейтрофилов, включая терминальный отдел дыхательных путей. Проведены прямые исследования и с помощью бронхоальвеолярного лаважа подсчитано количество нейтрофилов до и после курения. Число нейтрофилов возрастает на несколько порядков и одновременно повышается концентрация нейтрофильной эластазы. Другой повреждающий механизм при хроническом курении связан с накоплением в альвеолярных макрофагах элементов смолы табачного дыма. Альвеолярные макрофаги приобретают песочный цвет, который позволяет цитологам из большого многообразия патологических процессов у человека выделить макрофаги курящего человека. Элиминация смолы из макрофагов затруднена, так как она не переваривается, не элиминируется и только персистирует от старого и гибнущего макрофага к молодой фагоцитирующей клетке.

Проведено большое количество эпидемиологических исследований, на основании которых установлено, что через 15–20 лет курения наступают легочные изменения как бронхолитического, так и эмфизематозного характера. Введено понятие индекса курящего человека. Он выводится путем арифметического подсчета количества сигарет, которые выкуривает человек в день, умноженного на 12 (число месяцев в году). Если индекс превышает число 200, т. е. человек выкуривает более 18 сигарет в сутки, то непременно появляются легочные симптомы. Считается, что продолжительность жизни курящего человека в среднем на 10–15 лет меньше, чем у некурящего.

Курение в России является очень распространенным явлением. Проведены эпидемиологические исследования, которые выявили, что мужчины в возрасте 20–50 лет курят более чем в 70%, женщины в пределах 5-8%. Нужно отметить, что в сельской местности курение еще больше распространенно, особенно среди мужчин. Наибольший неблагоприятный эффект достигается при сочетании холодового и производственного факторов с курением. В одном из исследований института пульмонологии, проведенном среди сталеваров московского автомобильного завода, были выявлены признаки эмфиземы и бронхита более чем у 30% работающих. Возраст мужчин не превышал 45 лет. Однако на момент обследования практически ни один из них не предъявлял жалоб на органы дыхания. В этом кроется одна из сложностей ранней диагностики эмфиземы. Человек длительное время субъективно не ощущает своей эмфизематозной болезни. В поле зрения врачей эти больные начинают попадать, когда болезнь приобретает инвалидизирующее течение и эмфизема сочетается с признаками хронической дыхательной недостаточности.

| Одна из основных сложностей ранней диагностики эмфиземы заключается в том, что человек длительное время не ощущает своей болезни. В поле зрения врачей эти больные начинают попадать, когда болезнь приобретает инвалидизирующее течение и эмфизема сочетается с признаками хронической дыхательной недостаточности |

Среди других факторов риска упоминается употребление алкоголя, большое значение имеют повторяющиеся эпизоды вирусной респираторной инфекции дыхательных путей.

У пожилых людей, у которых так часто выявляется эмфизема, сказывается кумулятивный эффект нескольких факторов риска на протяжении их жизни. Болезнь может стремительно развиваться и проявиться прогрессирующей одышкой, особенно при такой форме легочной патологии, как облитерирующий бронхиолит.

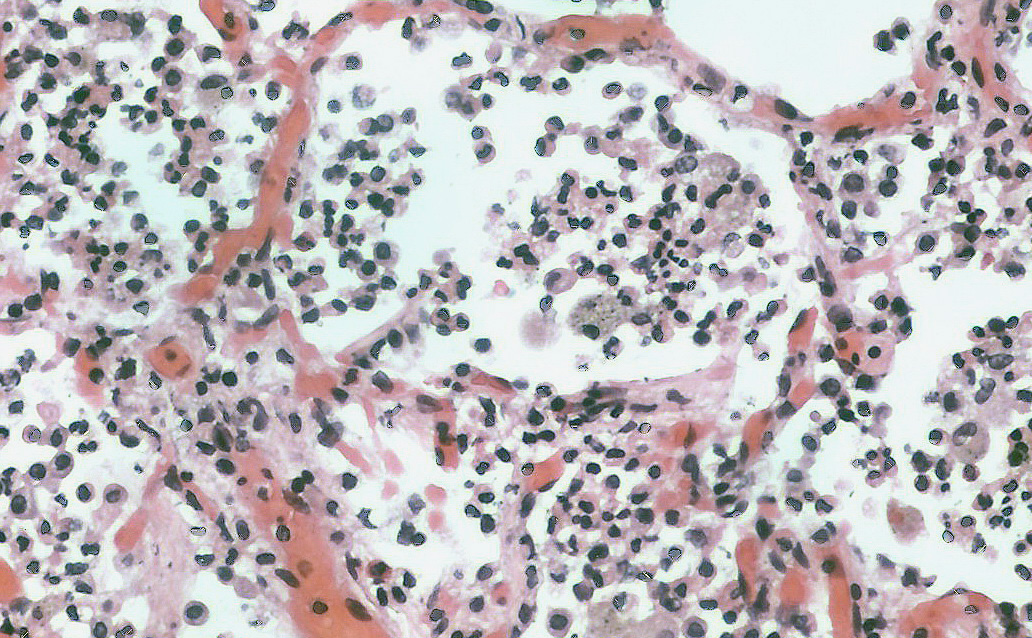

Thurlbeck and Churg (1995) достаточно подробно анализируют старые и новые данные патоморфологической картины, характерной для эмфиземы. Морфометрические исследования по размерам входа в альвеолы свидетельствуют, что в 94% случаев их размер не превышал 10 мм, в то время как при эмфиземе альвеолярные поры превышали размеры 20 мм. Стенка альвеолы представлена гладкими мышцами сосудов, капилляры утончаются и запустевают. Эластические волокна находятся в стадии дегенерации.

Описываемые морфологические изменения с возрастом нарастают и, как считает Thurlbeck, могут служить визитной карточкой возраста человека. Дегенерация эластических волокон, запустевание капилляров, широкий вход в альвеолы приводят к уменьшению поверхности активно функционирующих альвеол. Морфологически не измененные альвеолы могут сдавливаться эмфизематозно измененными, что в конечном счете играет важную роль в нарушении вентиляционной функции легких. В современной литературе введено понятие деструктивного индекса. Он определяется по трем параметрам: наличие некоторого количества альвеол с разрушенной стенкой; кубоидальный эпителий выстилает альвеолы; имеются классические эмфизематозные деструктивные процессы, затрагивающие эластические волокна. У некурящих людей этот индекс колеблется от 7 до 26%, в то время как у курящих он превышает 90%. Деструктивный индекс имеет большие величины при тяжелых формах эмфиземы и снижается при средней степени и легких проявлениях эмфизематозного процесса.

Анатомическая классификация эмфиземы основана на вовлечении ацинуса в патологический процесс; выделяют проксимальную ацинарную эмфизему, панацинарную, дистальную и иррегулярную (неправильную).

При проксимальной ацинарной эмфиземе респираторная бронхиола, представляющая собой проксимальную часть ацинуса, абнормально увеличена и деструктурирована. Описано две формы проксимальной ацинарной эмфиземы: центрилобулярная и при пневмокониозе шахтеров. Для центрилобулярной формы проксимальной ацинарной эмфиземы характерны изменения в респираторной бронхиоле проксимальнее ацинуса, что и создает эффект центрального расположения в доле легкого. Необходимо подчеркнуть, что дистально расположенная легочная ткань интактна, если дегенаративный процесс не зашел далеко. Центрилобулярные эмфизематозные участки обычно расположены большей частью в верхней доле; передние и задние сегменты поражаются сильнее.

Для пневмокониоза шахтеров характерно сочетание интерстициального фиброза легких с развитием фокальных эмфизематозных участков. Выделение этой формы эмфиземы основано на нетипичном для нее фиброзном процессе и его связи с поступлением в дыхательные пути минеральной пыли.

Панацинарная эмфизема описывалась под разными названиями: диффузная эмфизема, генерализованная эмфизема, альвеолярная или везикулярная эмфизема; для нее характерно вовлечение в процесс ацинуса; патологический процесс носит относительно единообразный характер.

Полагают, что сначала в процесс вовлекаются альвеолярные ходы и мешочки, затем они увеличиваются в размерах и становятся плоскими, стирается грань между альвеолярным ходом и альвеолярным мешочком. Анатомическая локализация панацинарной эмфиземы большей частью приходится на нижние доли легких, особенно это характерно для тяжелого течения эмфиземы.

Дистальная ацинарная эмфизема характеризуется вовлечением в патологический процесс преимущественно альвеолярных ходов. Последняя анатомическая разновидность эмфиземы обозначается как иррегулярная (неправильная) и для нее характерно многообразное увеличение ацинусов и их деструкция. Она часто сочетается с выраженным рубцовым процессом в легочной ткани, с чем и связывают иррегуляторный характер эмфиземы. Подобного рода патологический процесс наблюдается при гранулематозных легочных заболеваниях (туберкулез, саркоидоз, пневмокониоз, гистоплазмоз и эозинофильная гранулема).

Следует выделить особую форму эмфиземы, которая известна как буллезная форма. Под буллой понимается эмфизематозный участок легкого, превышающий в диаметре 1 см. Рейд выделяет три типа булл. Первый тип булл возникает вне зависимости от распространенности эмфиземы. Она располагается субплеврально в верхних долях легких, имеет фиброзно измененную ткань входа в буллу. Второй и третий тип булл встречается при распространенной эмфиземе. Второй тип характеризуется субплевральной локализацией, тогда как для третьего типа характерна произвольная локализация.

Laennec блестяще описал определенную форму эмфиземы, которая известна в настоящее время как пульмоногенная интерстициальная эмфизема; исторически использовались другие термины: подкожная эмфизема, пневмомедиастинум, пневмоторакс и другие. Эта форма эмфиземы может встречаться у больных бронхиальной астмой и осложнять течение астматического состояния при проведении искусственной и вспомогательной вентиляции легких, бронхоскопии, баротравме, постановке подключичного катетера.

Клиническая картина эмфиземы не имеет ярких патогномоничных признаков. В частности, это стало одной из причин включения понятия данной патологии в группу хронических обструктивных заболеваний легких, объединяющих такие близкие заболевания, как обструктивный бронхит, бронхиальная астма и эмфизема.

Клиническая картина при обструктивном бронхите особенно сходна с эмфиземой. Однако существуют определенные различия, на которых можно строить дифференциальную диагностику; она в определенной степени оказывает влияние на программы лечения и прогноз болезни.

Основными критериями дифференциально-диагностического процесса являются клинические признаки и данные, получаемые при проведении функциональных проб. В клинической картине доминируют одышка, кашель, отделяемая мокрота, изменение веса.

Одышка у больных эмфиземой развивается исподволь и, как правило, начинает беспокоить человека на шестой-седьмой декаде жизни.

Пациенты редко сообщают о длительном кашле и мокроте, чаще эта информация исходит от членов семьи. Эмфизематозный характер одышки относится к определенному типу, и в период обострения болезни при присоединяющемся кашле лицо приобретает розовый оттенок. В англоязычной литературе используется термин pink puffers, тем самым подчеркиваются особенности дыхательной недостаточности больных эмфиземой в противоположность больным с хроническим бронхитом — blue bloaters (имеется в виду диффузный синий цианоз, дословный перевод — «синий цвет копченой сельди»). Все авторы, которые касаются темы одышки у больных эмфиземой, подчеркивают ее коварство: длительное время никак заметно не проявляясь, исподволь прогрессируя, она превращается в реальную угрозу жизни человека.

Одышка, которая формируется при обструктивном бронхите, большей частью связана с переносимой инфекцией дыхательных путей. Известно, что бронхит функционально определяется как кашель, который в последние два года жизни больного беспокоит его на протяжении трех месяцев в году; тем самым подчеркивается тесная связь таких возникающих при бронхите симптомов, как кашель и одышка.

У больных эмфиземой мокрота всегда отделяется скудно и носит мукоидный характер. Необходимо учитывать, что при эмфиземе патологический процесс затрагивает терминальный отдел дыхательных путей, поэтому мокроты всегда отделяется мало. И второе — это касается мукоидного типа мокроты — при эмфиземе не доминирует бактериальный воспалительный процесс. Обострение бронхита всегда сопровождается усилением кашля, обильным отхождением мокроты, причем она носит гнойный характер. Конечно, большую роль в возникновении кашля и формировании характера мокроты играет возбудитель и степень его колонизации в слизистых дыхательных путях. В практических целях необходимо обращать внимание на появление непродуктивного кашля и прекращение отхождения мокроты. Эти симптомы свидетельствуют о тяжелом обострении обструктивной болезни легких: с одной стороны, респираторный инфекционный процесс, с другой — формирование синдрома утомления дыхательных мышц. В современных руководствах постоянно подчеркивается рекомендация избегать назначения без крайней надобности седативных и противокашлевых препаратов, которые также могут способствовать стазу мокроты в просвете дыхательных путей, тем самым помогая распространению инфекционного процесса дыхательных путей.

У больных эмфиземой происходит значительная потеря массы тела; они, как правило, субтильны и обращают на себя внимание большим дефицитом веса. Такие больные часто избегают раздеваться в присутствии посторонних и даже врачей. Порой больные напоминают кахектичных людей, и возникает небольшая техническая трудность при проведении перкуссии и аускультации. Изменение веса у больных эмфиземой связано с напряженной работой респираторных мышц, которая направлена на преодоление высокого сопротивления терминального отдела дыхательных путей. В прогнозе болезни большое значение придается функциональному состоянию респираторных мышц — с появлением синдрома их утомления болезнь всегда прогрессирует, что мгновенно сказывается на усугублении признаков дыхательной недостаточности. В современных рекомендациях по ведению легочных больных обращается внимание на оценку группы мышц, участвующих в акте дыхание, появление признаков парадоксального дыхания, синхронное участие в респираторном цикле диафрагмы, мышц брюшного пресса (оценку производить желательно в положении сидя и лежа). У больных с эмфиземой и выраженными изменениями грудной клетки, а также утомлением респираторных мышц в горизонтальном положении наблюдается напряженная работа диафрагмы — больные порой вынуждены спать в сидячем положении.

У больных обструктивным бронхитом возникают приблизительно те же проблемы, особенно в период прогрессирующей дыхательной недостаточности. Однако для них не характерен высокий дефицит веса, как для пациентов с эмфиземой легких.

Внешний осмотр, перкуссия и аускультация дают врачу возможность также выявить целый ряд дифференциально-диагностических признаков. Грудная клетка у больных эмфиземой цилиндрической формы, легочный звук над всей поверхностью носит коробочный оттенок. Нижние границы легких опущены на одно-два ребра, верхушки легких выступают над ключицами; при аускультации дыхание резко ослаблено; хрипы не характерны для эмфиземы, и их скудное количество может появиться при проведении кашлевой пробы или же как трахеальный звук на высоте форсированного выдоха. У больных хроническим обструктивным бронхитом клиническая картина в целом напоминает вышеописанную.

Однако появление хрипов, их нарастание в горизонтальном положении, разнотональность при форсированном выдохе и при проведении кашлевой пробы — все это позволяет отличить одну форму обструктивной легочной патологии от другой.

Со стороны сердечно-сосудистой системы также отмечаются некоторые различия. Так, формирование cor pulmonale более характерно для больных хроническим обструктивным бронхитом, в то время как у больных эмфиземой эти изменения если и развиваются, то уже в терминальной стадии болезни. Следует подчеркнуть сложность аускультации сердца у больных обструктивными заболеваниями легких; сердечные тоны из-за эмфиземы выслушиваются с трудом, настолько они приглушены, аускультацию рекомендуют проводить в эпигастральном углу, где визуально определяется возбужденная работа гипертрофированных правых отделов сердца.

Рентгенологические исследования органов грудной клетки имеют большое значение в диагностике эмфиземы легких, позволяя выявить характерные для нее признаки. Необходимо всегда обращать внимание на низкое расположение купола диафрагмы и ее уплощение. При проведении функциональных проб можно обнаружить, что экскурсия диафрагмы заметно снижена. Эти изменения корреспондируются с повышенной воздушностью легочных полей и увеличением ретростернального пространства (признак Соколова); cердечная тень сужена и вытянута (в этом случае образное выражение —«капельное сердце»); легочные поля обеднены сосудистыми тенями, от корня легких они быстро приобретают нитеобразный характер и их тени исчезают к периферии легочных полей. Усиление легочного рисунка более характерно для участков буллезной эмфиземы. Компьютерная томография может существенно облегчить диагностику, подтверждая гипервоздушность, обеднение легочных полей сосудистым рисунком, а также более четко выявляя буллы, их локализацию и размеры. Эмфизематозные легкие указывают на большие нарушения в соотношении вентиляции и перфузии – такие исследования проводятся с помощью радиоизотопной техники. У больных хроническим обструктивным бронхитом при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки в целом выявляются вышеописанные изменения. Однако обращает на себя внимание высокая плотность стенки бронхов, инфильтрация по ходу их протяженности – то есть целый ряд признаков, характеризующих воспалительный процесс в бронхиальном дереве.

В постановке диагноза хронической обструктивной болезни легких большая роль отводится исследованию функции дыхания. Для эмфиземы наиболее характерными функциональными признаками являются снижение эластических свойств легких, коллапс дистального отдела дыхательных путей, увеличение резистентности дыхательных путей, выявляемое с помощью общей плетизмографии, увеличение мертвого пространства. Скоростные показатели кривой поток — объем изменены, но они более характерны для обструктивного бронхита. В современной пульмонологии распространены ингаляционные тесты с бронходилататорами, позволяющие оценить обратимый или необратимый характер обструкционных нарушений. У больных эмфиземой обструкция носит стойкий необратимый характер, в то время как у больных обструктивным бронхитом отмечается частичный бронходилатирующий ответ. В этих двух группах выявляется разница в диффузионной способности легких, которая нарушена в большой степени у больных эмфиземой. Этими изменениями можно объяснить, почему у больных эмфиземой раньше наступают гипоксемические расстройства. У больных обструктивным бронхитом отмечается раннее и стойкое повышение давления в системе легочной артерии, что оказывает влияние на появление характерного синего цианоза у этой группы больных, в то время как у больных эмфиземой давление в легочной артерии длительное время сохраняется на нормальном уровне или повышается при физической нагрузке.

С развитием гипоксемии у страдающих обструктивными легочными заболеваниями формируется полицитемический синдром, для которого характерны повышение числа эритроцитов, высокий гемоглобин, низкая реакция оседания эритроцитов и повышенная вязкость крови. Эритроцитоз и гипервязкость крови усугубляют гипоксемические расстройства, а с их появлением нарастают признаки дыхательной недостаточности. В этот период цианоз приобретает характерный фиолетовый оттенок слизистых, кончика носа, конечностей. Описанные изменения более характерны для больных, страдающих хроническим обструктивным бронхитом.

У этих групп больных необходимо измерять напряжение кислорода в артериальной крови. Следует выделять в особую группу тех больных, у которых напряжение кислорода в артерии ниже 60 мм рт. ст. — это признак терминальной дыхательной недостаточности, и таким пациентам показана длительная (более 12–15 часов) в сутки терапия кислородом. Следует также выделить больных, у которых повышенное напряжение СО2 в артериальной крови, — гиперкапническая группа больных, они не требуют срочных лечебных мероприятий. С гиперкапнией связывают обострение дыхательной недостаточности и появление синдрома утомления респираторных мышц. Необходимо мониторировать газы крови, с тем чтобы правильно строить программу лечения и определять прогноз.

В современной медицинской практике широкое распространение получает концепция биомаркеров болезней. Конечно, появление определенных симптомов заставляет выделить больных в разные группы: буллезная эмфизема, интерстициальная эмфизема, генетическая эссенциальная эмфизема, наконец, болезни легких курящего человека, профессиональные легочные заболевания. В клинической практике сохраняется значительная группа пациентов, которые трактуются как больные хронической обструктивной болезнью легких. В этой категории трудно провести разграничение ведущих патологических процессов, связанных либо с обструктивным бронхитом, либо с развитием эмфиземы, в этом плане особую трудность составляют больные с облитерирующим бронхиолитом.

Специфических лечебных программ при эмфиземе легких не проводится и они существенно не отличаются от тех, которые рекомендуются в группе больных хроническими обструктивными болезнями органов дыхания. Однако более 10 лет назад были сделаны попытки внедрить заместительную терапию человеческим альфа-один-антитрипсином. Но этот подход остался на уровне преклинических лечебных программ и в настоящее время широко в клинической практике не применяется. Манипуляции в системе протеолиз — антипротеолиз сводятся к назначению секретолитических, антиоксидантных средств и витаминов. Ни одно из этих назначений не имеет прямого влияния на систему протеолиза. Большое внимание уделяется длительному назначению ацетилцистеина, так как он снижает продукцию свободных радикалов, регулирует образование секрета и обладает свойствами комплексанта.

При комплексном лечении больных эмфиземой легких на первое место должно отводиться общим мероприятиям, повышающим качество жизни больных. Большое значение придается отказу от курения. Современные исследования, посвященные болезням курящего человека, выявили крайне низкую активность врачей, когда речь идет об оказании помощи курящим больным; формальный вопрос, курит пациент или нет, врачи задают менее чем в 50% случаев, программы лечения предлагают вообще в 5-8% случаев. Успех при лечении эмфиземы целиком зависит от позиции врача. Однако и обращение больных, и их активное выявление ставит перед фактом, что профилактические программы не играют уже столь эффективной роли, которую они могли сыграть несколько лет тому назад.

Медикаментозная программа включает назначение бронхорасширяющих средств, антихолинергических препаратов, теофиллинов и кортикостероидов. Назначение первых двух групп (бета-два-агонистов и антихолинергических препаратов) больше показано для лечения больных обструктивным бронхитом, чем пациентов с эмфиземой легких. В клинической практике эти препараты, особенно бета-два-агонисты, часто назначаются из-за сопутствующего характера легочного заболевания. В последние годы стали делать акцент на пролонгированные бета-два-агонисты (сальметерол, формотерол) и комбинированные — бета-два-агонисты в сочетании с антихолинергическим препаратом (фенетерол+ипратропиум бромид). Это следует учитывать, когда речь идет о пациентах старшего возраста, так как у них менее выражен кардитоксический (естественно, нежелательный эффект).

Предпочтение следует отдавать теофиллинам. Однако при лечении пожилых людей могут рано проявиться аритмические свойства теофиллина. Низкий эффект теофиллинов наблюдается при снижении FEV за одну секунду ниже 1,5L. Предпочтение отдают пролонгированным теофиллинам, которые позволяют создавать концентрацию в крови не выше 15 g/L. Показанием к назначению теофиллинов служит нарушение вентиляции и перфузии, что так характерно для больных эмфиземой.

Показания к назначению кортикостероидов достаточно противоречивы; более чем 20% больных с обструктивными заболеваниями легких не отвечают положительно на терапию. Необходимо учитывать миопатическое действие кортикостероидов, которое крайне нежелательно у больных эмфиземой. Показанием служит быстрое прогрессирование болезни, которое не удается приостановить с помощью других медикаментозных программ. Обычно рекомендуют назначать преднизолон в дозе 15–20 мг с оценкой эффективности в ближайшие три-четыре дня. При эмфиземе у человека развивается остеопороз, который может усугубляться с назначением кортикостероидов. Для лечения остеопороза рекомендуются витаминные препараты и особенно витамин D3, в более тяжелых случаях показана курсовая терапия кальцитонином. Всем больным эмфиземой показаны физические программы, особенно массаж грудной клетки, дыхательная гимнастика и обучение больного кинезотерапии.

У пациентов с эмфиземой могут развиться осложнения, которые потребуют проведения специальных лечебных мероприятий. Пневмоторакс — одно из наиболее тяжелых осложнений, угрожающих жизни больного.

Литература: 1. Bennet C. and Plum F. Text book of medicine, 1996.

2. Thurlbeck W., Churg A. Pathology of the lung, 1995.

3. Самельчук Е. И. Роль наследственных факторов в возникновении хронических легочных заболеваний. Докт. дис. М., 1997.

4. Heck L. W. et al. Bennet: Isolation, characterization, amino — terminal amino acid sequence analysis of human neutrophil elastase from normal donors. Anal. Biochem. 1985, 149, 153–62.

5. Timens W. et al. Extracellular matrix and inflammation: a role for fibroblast-mediated defective tissue repair in the pathogenesis of emphysema? Eur. Respir. Rev., 1997, 7, 43, 119–123.

6. Sandford A. J., Weir T. D., Dp Pare P. Genetic risk factors for chronic obstructive pulmonary disease. Eur. Respir., J., 1997, 10, 1380–1391.

7. Samelchuk E. I., Chuchalin A. G. Mis — sense mutation of alfa-1-antichymotrypsin and COPD. Lancet, 1993, 342:624.