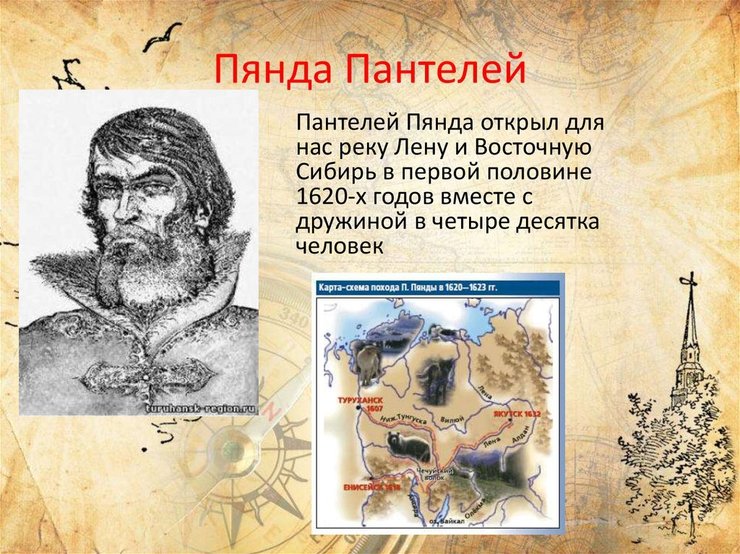

Пянда пантелей что открыл

Великие русские путешественники и их открытия: Пянда Демид Софонович

Не много фактов дошло до наших дней о том, как и кем открывались новые земли России. Иногда нам доподлинно не известно даже точное имя путешественника. Мы продолжаем вас знакомить с великими русскими первопроходцами, и сегодня речь пойдёт о человеке по прозвищу “Пянда”.

Известный первопроходец XVII века, начавший освоение Восточной Сибири. Именно он в 1623 году открыл не только саму реку Лену, но и кратчайший путь от неё до Нижней Тунгуски.

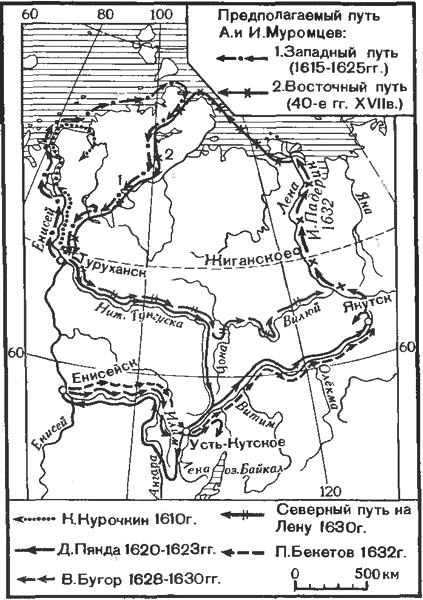

Однако по данным историка Г. Миллера известно, что в 1618-1619 годах Пенда дошёл до Мангазеи и открыл месторождения серебра, и с группой 40 единомышленников отправился в Туруханск. Путешественники первыми поднялись по Нижней Тунгуске из Туруханского острога в Восточную Сибирь и пришли к Лене. Исследуя новое направление, Пенда поднялся по реке на 2400 километров, таким образом доказав, что Ангара и Верхняя Тунгуска — это одна и та же река. В общей сложности исследователи преодолели более 8 тысяч километров, способствуя присоединению и открытию новых земель Иркутской области.

Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе первооткрывателя, однако есть сведения о посещении Пендой Якутска в 1643 году.

Несомненно, открытия, сделанные Пендой и его товарищами, стали огромным вкладом в историю величайших российских исследований.

Пенда (Пянда) Пантелей Демидович

Пантелей Пенда положил начало освоению русскими Восточной Сибири, а также открыл кратчайший путь с Нижней Тунгуски на Лену.

Один из первопроходцев Восточной Сибири.

Родился в 1590-х гг. в одном из сел на реке Пянда в современной Архангельской области. Умер в первой половине XVII в.

В 1618 г. Пантелей Пенда достиг Мангазеи. В 1619 г. он побывал в Норильских горах, где, по предположениям исследователей, добыл серебро и получил возможность организовать поход на «дальнюю реку Елюэна» (Лену) для закупки пушнины. С отрядом в 40 «гулящих людей» Пенда отправился из Мангазеи в Туруханск, где построил несколько стругов.

В 1620—1623 гг. они первыми поднялись по Нижней Тунгуске из Туруханского острога в Восточную Сибирь и вышли на Лену. После ледохода Пенда спустился по Лене до излучины, где река меняет направление с восточного на северное. Землепроходцы не решились зимовать вместе с якутами и направились назад к Чечуйскому волоку.

Намереваясь разведать новый путь, Пенда поднялся по Лене на легких судах на 2400 км. Оставив лодки, землепроходцы проследовали на запад через степи, населенные скотоводами-бурятами, до Ангары, текущей на север. Осенью они первыми сплавились по Ангаре до устья, осмотрев 1400 км ее течения и доказав, что Ангара и Верхняя Тунгуска — одна и та же река. Землепроходцы прибыли в Енисейск еще до наступления 1624 г.

Пантелей Пенда положил начало открытию русскими Восточной Сибири, в особенности Иркутской области, присоединению новых земель к русскому государству, а также открыл кратчайший путь с Нижней Тунгуски на Лену через Чечуйский волок. Путь, который проложил Пенда и его товарищи, лег в основу будущего Якутского тракта.

Первым из русских преодолел ангарские пороги. Общая длина пути Пенды по рекам и суше составила 8 тыс. км, из них две тети приходятся на территорию Иркутской области. Он основал на своем пути два зимовья, получивших название Верхне-Пендинского и Нижне-Пендинского.

Достоверных сведений о Пенде в течение следующих 17 лет после похода не сохранилось. По одному из предположений, Пенда возглавил одну из двух крупных партий промысловиков, отправившихся в 1626 г. в верховья Нижней Тунгуски. Также имеется краткое упоминание о посещении Пантелеем Пендой Якутска в 1643 г. Дальнейшая его судьба неизвестна. Место захоронения неизвестно.

Первооткрыватели российских земель. Пянда Пантелей Демидович.

Первопроходцем реки Лена и Приленского края считается Пянда (Пенда) Пантелей Демидович. Возможно и до него русский люд бывал в этих местах, но след в истории оставил именно он. Пянда не оставил никаких записей («скасок»), а вся информация о нём собрана в середине XVIII века историком Г. Миллером. Неизвестно ни его настоящее имя, ни места рождения и смерти, ни судьба до и после путешествия на Лену. Наиболее вероятно, что Пянду звали Пантелеем Демидовичем. По другой версии — Демидом Софоновичем. Около 1619 г. среди «гулящих людей» Мангазеи выделялся Пянда, прибывший из Енисейского острога и владевший неведомо откуда добытыми средствами. Видимо он побывал в Норильских горах, где добыл некоторое количество серебра, и на эти средства, собрав ватагу в 40 человек, направился в Туруханск для скупки пушнины.

Слухи о Большой реке на востоке

Коренные жители Енисейского края посещали Туруханск для обмена пушнины на русские товары. Приходили они иногда из очень далеких районов и рассказывали, что к Нижней Тунгуске на востоке подходит другая великая река, на которой живет «много народов», и река та Елюенэ, что по-эвенкийски означает «Большая река», «угодна и обильна». В то же время в Мангазее и в русских зимовьях на Енисее начали распространяться известия о другой большой реке к востоку от Енисея. Вот что было записано со слов местного «князьца» (старейшины) в декабре 1619 г.: «… та река великая, а имени он не знает, а ходят тою рекою суда большие, и колокола на них великие есть… и из пушек с тех… судов стреляют…» Это сообщение не могло относиться к Лене, на которой до прихода русских не плавали суда, имеющие на борту пушки, да и вообще не появлялись люди «с огневым боем». Возможно, эти слухи отражали через десятки посредников действительные факты — о плаваниях по Амуру китайских судов. По версии П.Л.Казаряна, доктора исторических наук, известия о новых землях вызвали большой интерес в Москве и 2 марта 1622 года в Тобольск к воеводе Матвей Михайловичу Годунову от царя и великого князя Михаила Федоровича последовала грамота, в которой ему «…и велеть бы из Мангазеи послать в те буляшские земли на Оленью реку и на большую Лин реку, и велети б тех буляшских люден переписявать имяны с прозвищи и под государеву высокую руку к шерти привести,… Да что у нас учнет делатца, и кого имянны служилых людеи в те новые землицы пошлем, и кто б именем служилых людеи к государю служба и раденье будет, и нам о том подлинно писать к государю, чтоб государю про то было ведомо и служилых бы людеи служба была незабвенна». И как считает П.Л.Казарян, поход Пянды мог состояться не ранее 1623 года, так как в Тобольск грамота царя могла поступить в лучшем случае в апреле 1622 года. Только после получения грамоты царя воевода Годунов мог начать подготовку экспедиции с выдачей служилым людям трехлетнего жалования. И было набрано всего 11 человек под началом пятидесятника Г.Семенова. Далее в Туруханске был сформирован отряд в 40 человек из «гулящих» и служилых людей под общим предводительством Пянды. Споры оставим ученому люду. Мы же будем придерживаться общепринятой версии историка Г.Миллера

Путь к Великой реке

Первые кочи на Лене

Весной 1623 года их отряд перешёл Тунгусский волок, впоследствии получивший название Чечуйского (около 20 км.) и достиг реки Лены в районе современного Киренска. Толи он перетащил свои кочи или построил новые, но только сразу после ледохода «за льдом» он двинулся вниз по Лене. Скалы иногда вплотную подходили к воде, и через эти скалистые «щеки» Лена стремительно несла кочи. Ниже устья полноводного южного притока (Витима) река стала шире, течение спокойнее, и через несколько дней повернула на восток. Усеянная островами, Лена текла здесь в пологих берегах. Только вдали, иногда в большом отдалении, виднелись возвышенности. Приняв с юга еще один большой приток (Олекму), Лена снова изменилась – текла в обрывистых, скалистых, иногда отвесных берегах. На всех участках она была широка и полноводна и по-прежнему усеяна островами. Неизвестно точно, до какого места дошел Пянда, вероятнее всего, до того района, где могучая река поворачивает на север, выходит на равнину (Центральноякутскую), а пойма ее расширяется до 15 км.

Якутские племена до прихода русских

Эта местность была более населена, чем пройденные ранее области. Ко времени прихода туда русских казаков и промышленников самым многочисленным народом, занимавшим видное место среди других народов по уровню развития культуры, были якуты (саха). К 30-м гг. ХVII в. основные племена их заселяли треугольник, образуемый средним течением Лены, Алданом и Амгою. Кроме того, небольшие группы их жили на р. Яне, Олекме, в устье Вилюя и в районе Нижней Лены, где русскими был основан Жиганск. Они умели выплавлять железо из руды и изготавливать топоры, ножи, пальмы (широкие ножи, надетые на длинное древко), котлы, наконечники копий и стрел, кольчуги (куяхи), кузнечные инструменты и устройства (молот и наковальня) и др. Основным богатством у якутов был скот. Лошади использовались в качестве верховых и тягловых. Из кобыльего молока приготовляли кумыс, рогатый скот и лошади давали мясную пищу. То есть к приходу русских на Лену, пишет А.В.Кривошапкин-народный писатель Якутии в статье «Якуты: Самые северные скотоводы мира», народ саха – оленные охотники, коневоды и скотоводы, занимавшиеся также охотой и рыболовством, составляли около 100-130 тысяч человек и они занимали практически всю территорию Якутии, пригодную для скотоводства и табунного коневодства. Вождем якутов на Средней Лене к приходу казаков был Тыгын. Он остался в народной памяти как исключительно богатый и могущественный властелин, имевший много воинов, слуг и рабов. Владения его, по утверждению академика А. П. Окладникова, распространялись по левому берегу Лены от нынешнего Якутска до Покровска (125 км выше по реке). В преданиях Тыгын преследует другие роды и племена, требует от них покорности, с жестокостью подавляет все очаги непослушания, всех приводит в повиновение. Жертвами его властолюбия стали и его сыновья. Но когда Тыгын стал старым и немощным, пришло возмездие. Когда с юга пришли грозные слуги могущественного царя, вокруг Тыгына не осталось богатырей. В якутских преданиях есть две версии его смерти. По одной, он умер в глубокой старости в Немюгюнской земле, а по другой погиб в столкновениях с казаками. Яков Линденау, участник правительственной экспедиции XVIII века по изучению Сибири, упомянул о том, что Тыгын был взят казаками в заложники и умер как пленник перед приездом первых воевод в Якутский острог.

Возвращение на Енисей

Видимо, в период посещения этих мест отрядом Пянды, Тыгын был еще могуч и силен и поэтому, среди нового для русских народа — якутов — Пянда не решился оставаться на зимовку с небольшим отрядом. Он повернул обратно, поднялся по реке до Чечуйского волока, но не перешел на Нижнюю Тунгуску, а решил разведать новый путь. Пянда поднялся по верхней Лене до того пункта, куда еще можно дойти на легких судах. Там отряд прошел прямо на запад через степи, населенные скотоводами — брагами (бурятами), до большой реки (Ангары), текущей прямо на север. В верхнем течении она замерзает очень поздно, обычно во второй половине декабря. Поэтому русские, если они осенью достигли Ангары, вероятно близ устья Уды, имели еще время построить новые легкие временные суда и начать сплав за несколько недель до ледостава. Отряд Пянды плыл вниз по широкой полноводной реке, быстро катившей в крутых таежных берегах свои воды, пока не достиг Енисейска.

Итоги похода

За 4 года Пянда прошел новыми речными путями около 8 тыс. км и положил начало открытию русскими Восточной Сибири. Он обследовал Нижнюю Тунгуску приблизительно на 2300 км и доказал, что верховья ее и Лены сближаются, и через открытый им Чечуйский волок русские вскоре начали проникать на Лену. В течение одного лета Пянда прошел вниз и вверх по Лене около 4000 км, причем проследил ее течение на 2400 км. Он первый указал удобный путь от Верхней Лены к Ангаре. И, видимо, эти ценные сведения стали толчком и основной причиной активизации деятельности казаков-первопроходцев и промышленников в продвижении на восток и освоения Ленского края.

Р.S. Никаких дальнейших сведений о Пянде после этого похода не сохранилось. Имеется лишь краткое упоминание о посещении им Якутска в 1643 году. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Пенда (Пянда), Пантелей Демидович

Вы здесь

Новости ogirk.ru

Оглавление

Пантелей Демидович Пенда (1590-е – 1-я половина XVII) — русский землепроходец, один из первопроходцев Восточной Сибири.

Помор с р. Пянды. На коче морем в 1618 достиг Мангазеи. В 1619 побывал в Норильских горах, где, по-видимому, добыл некоторое количество серебра и получил возможность организовать поход на «дальнюю реку Елюэна» (Лену) для закупки пушнины.

Из Мангазеи с отрядом в 40 «гулящих людей» (свободных россиян, занимающихся отхожими промыслами) перешел в Туруханск и построил там несколько стругов.

Как промышленный человек возглавлял отряд землепроходцев из 40 человек в 1620–1623, шедший северным (Нижне-Тунгусским) путем из Туруханского острога в Восточную Сибирь, на Лену. Принес в Енисейск первое известие о «Брацкой земле».

П.Д. Пенда первым поднялся вверх по Нижней Тунгуске, перешёл через Чечуйский волок и вышел на Лену, проплыл вниз по ее течению до места будущего Якутска (путь, который проложил Пенда со товарищи, лег в основу Якутского тракта), вернулся в её верховья, до современного Верхоленска, «братской степью» перешёл на Ангару, а затем по Енисею добрался до Туруханска. Первым из русских преодолел все страшные ангарские пороги. Общая длина пути Пенды по рекам и суше составила 8 тыс. км, из них 2/3 приходится на территорию Иркутской области.

Основал на своем пути два зимовья, получивших название Верхне-Пендинского и Нижне-Пендинского.

Пантелей Пенда положил начало открытию русскими Восточной Сибири, в особенности териитории нынешней Иркутской области, присоединению новых земель к русскому государству, открыл кратчайший путь с Нижней Тунгуски на Лену через Чечуйский волок, доказал, что Верхняя Тунгуска и Ангара – одна и та же река.

Есть предположение, что Пенда возглавил одну из двух крупных партий промысловиков, отправившихся в 1626 в верховья Нижней Тунгуски.

Имеется краткое упоминание о посещении им Якутска в 1643. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Источники и литература

Выходные данные материала:

Примечание: «Авторский коллектив» означает совокупность всех сотрудников и нештатных авторов Иркипедии, которые создавали статью и вносили в неё правки и дополнения по мере необходимости.

Пянда – первопроходец реки Лена

YAKUTIA.INFO. Первопроходцем реки Лена и Приленского края считается Пянда (Пенда) Пантелей Демидович. Возможно и до него русский люд бывал в этих местах, но след в истории оставил именно он. Пянда не оставил никаких записей («скасок»), а вся информация о нём собрана в середине XVIII века историком Г. Миллером. Неизвестно ни его настоящее имя, ни места рождения и смерти, ни судьба до и после путешествия на Лену. Наиболее вероятно, что Пянду звали Пантелеем Демидовичем. По другой версии — Демидом Софоновичем. Около 1619 г. среди «гулящих людей» Мангазеи выделялся Пянда, прибывший из Енисейского острога и владевший неведомо откуда добытыми средствами. Видимо он побывал в Норильских горах, где добыл некоторое количество серебра, и на эти средства, собрав ватагу в 40 человек, направился в Туруханск для скупки пушнины.

Слухи о Большой реке на востоке

Коренные жители Енисейского края посещали Туруханск для обмена пушнины на русские товары. Приходили они иногда из очень далеких районов и рассказывали, что к Нижней Тунгуске на востоке подходит другая великая река, на которой живет «много народов», и река та Елюенэ, что по-эвенкийски означает «Большая река», «угодна и обильна». В то же время в Мангазее и в русских зимовьях на Енисее начали распространяться известия о другой большой реке к востоку от Енисея. Вот что было записано со слов местного «князьца» (старейшины) в декабре 1619 г.: «… та река великая, а имени он не знает, а ходят тою рекою суда большие, и колокола на них великие есть… и из пушек с тех… судов стреляют…» Это сообщение не могло относиться к Лене, на которой до прихода русских не плавали суда, имеющие на борту пушки, да и вообще не появлялись люди «с огневым боем». Возможно, эти слухи отражали через десятки посредников действительные факты — о плаваниях по Амуру китайских судов. По версии П.Л.Казаряна, доктора исторических наук, известия о новых землях вызвали большой интерес в Москве и 2 марта 1622 года в Тобольск к воеводе Матвей Михайловичу Годунову от царя и великого князя Михаила Федоровича последовала грамота, в которой ему «…и велеть бы из Мангазеи послать в те буляшские земли на Оленью реку и на большую Лин реку, и велети б тех буляшских люден переписявать имяны с прозвищи и под государеву высокую руку к шерти привести,… Да что у нас учнет делатца, и кого имянны служилых людеи в те новые землицы пошлем, и кто б именем служилых людеи к государю служба и раденье будет, и нам о том подлинно писать к государю, чтоб государю про то было ведомо и служилых бы людеи служба была незабвенна». И как считает П.Л.Казарян, поход Пянды мог состояться не ранее 1623 года, так как в Тобольск грамота царя могла поступить в лучшем случае в апреле 1622 года. Только после получения грамоты царя воевода Годунов мог начать подготовку экспедиции с выдачей служилым людям трехлетнего жалования. И было набрано всего 11 человек под началом пятидесятника Г.Семенова. Далее в Туруханске был сформирован отряд в 40 человек из «гулящих» и служилых людей под общим предводительством Пянды. Споры оставим ученому люду. Мы же будем придерживаться общепринятой версии историка Г.Миллера

Путь к Великой реке

Первые кочи на Лене

Весной 1623 года их отряд перешёл Тунгусский волок, впоследствии получивший название Чечуйского (около 20 км.) и достиг реки Лены в районе современного Киренска. Толи он перетащил свои кочи или построил новые, но только сразу после ледохода «за льдом» он двинулся вниз по Лене. Скалы иногда вплотную подходили к воде, и через эти скалистые «щеки» Лена стремительно несла кочи. Ниже устья полноводного южного притока (Витима) река стала шире, течение спокойнее, и через несколько дней повернула на восток. Усеянная островами, Лена текла здесь в пологих берегах. Только вдали, иногда в большом отдалении, виднелись возвышенности. Приняв с юга еще один большой приток (Олекму), Лена снова изменилась – текла в обрывистых, скалистых, иногда отвесных берегах. На всех участках она была широка и полноводна и по-прежнему усеяна островами. Неизвестно точно, до какого места дошел Пянда, вероятнее всего, до того района, где могучая река поворачивает на север, выходит на равнину (Центральноякутскую), а пойма ее расширяется до 15 км.

Эта местность была более населена, чем пройденные ранее области. Ко времени прихода туда русских казаков и промышленников самым многочисленным народом, занимавшим видное место среди других народов по уровню развития культуры, были якуты (саха). К 30-м гг. ХVII в. основные племена их заселяли треугольник, образуемый средним течением Лены, Алданом и Амгою. Кроме того, небольшие группы их жили на р. Яне, Олекме, в устье Вилюя и в районе Нижней Лены, где русскими был основан Жиганск. Они умели выплавлять железо из руды и изготавливать топоры, ножи, пальмы (широкие ножи, надетые на длинное древко), котлы, наконечники копий и стрел, кольчуги (куяхи), кузнечные инструменты и устройства (молот и наковальня) и др. Основным богатством у якутов был скот. Лошади использовались в качестве верховых и тягловых. Из кобыльего молока приготовляли кумыс, рогатый скот и лошади давали мясную пищу. То есть к приходу русских на Лену, пишет А.В.Кривошапкин-народный писатель Якутии в статье «Якуты: Самые северные скотоводы мира», народ саха – оленные охотники, коневоды и скотоводы, занимавшиеся также охотой и рыболовством, составляли около 100-130 тысяч человек и они занимали практически всю территорию Якутии, пригодную для скотоводства и табунного коневодства. Вождем якутов на Средней Лене к приходу казаков был Тыгын. Он остался в народной памяти как исключительно богатый и могущественный властелин, имевший много воинов, слуг и рабов. Владения его, по утверждению академика А. П. Окладникова, распространялись по левому берегу Лены от нынешнего Якутска до Покровска (125 км выше по реке). В преданиях Тыгын преследует другие роды и племена, требует от них покорности, с жестокостью подавляет все очаги непослушания, всех приводит в повиновение. Жертвами его властолюбия стали и его сыновья. Но когда Тыгын стал старым и немощным, пришло возмездие. Когда с юга пришли грозные слуги могущественного царя, вокруг Тыгына не осталось богатырей. В якутских преданиях есть две версии его смерти. По одной, он умер в глубокой старости в Немюгюнской земле, а по другой погиб в столкновениях с казаками. Яков Линденау, участник правительственной экспедиции XVIII века по изучению Сибири, упомянул о том, что Тыгын был взят казаками в заложники и умер как пленник перед приездом первых воевод в Якутский острог.

Возвращение на Енисей

Видимо, в период посещения этих мест отрядом Пянды, Тыгын был еще могуч и силен и поэтому, среди нового для русских народа — якутов — Пянда не решился оставаться на зимовку с небольшим отрядом. Он повернул обратно, поднялся по реке до Чечуйского волока, но не перешел на Нижнюю Тунгуску, а решил разведать новый путь. Пянда поднялся по верхней Лене до того пункта, куда еще можно дойти на легких судах. Там отряд прошел прямо на запад через степи, населенные скотоводами — брагами (бурятами), до большой реки (Ангары), текущей прямо на север. В верхнем течении она замерзает очень поздно, обычно во второй половине декабря. Поэтому русские, если они осенью достигли Ангары, вероятно близ устья Уды, имели еще время построить новые легкие временные суда и начать сплав за несколько недель до ледостава. Отряд Пянды плыл вниз по широкой полноводной реке, быстро катившей в крутых таежных берегах свои воды, пока не достиг Енисейска.

Итоги похода

За 4 года Пянда прошел новыми речными путями около 8 тыс. км и положил начало открытию русскими Восточной Сибири. Он обследовал Нижнюю Тунгуску приблизительно на 2300 км и доказал, что верховья ее и Лены сближаются, и через открытый им Чечуйский волок русские вскоре начали проникать на Лену. В течение одного лета Пянда прошел вниз и вверх по Лене около 4000 км, причем проследил ее течение на 2400 км. Он первый указал удобный путь от Верхней Лены к Ангаре. И, видимо, эти ценные сведения стали толчком и основной причиной активизации деятельности казаков-первопроходцев и промышленников в продвижении на восток и освоения Ленского края.

Р.S. Никаких дальнейших сведений о Пянде после этого похода не сохранилось. Имеется лишь краткое упоминание о посещении им Якутска в 1643 году. Дальнейшая его судьба неизвестна.