Пятна на солнце темные потому что

Пятна на Солнце

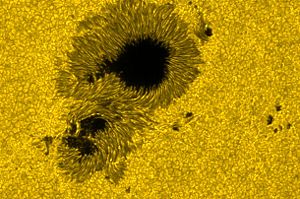

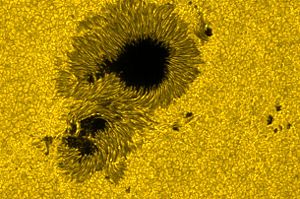

Со́лнечные пя́тна — тёмные области на Солнце, температура которых понижена примерно на 1500 К по сравнению с окружающими участками фотосферы. Наблюдаются на диске Солнца (с помощью оптических приборов, а в случае крупных пятен — и невооружённым глазом) в виде тёмных пятен. Солнечные пятна являются областями выхода в фотосферу сильных (до нескольких тысяч гауссов) магнитных полей. Потемнение фотосферы в пятнах обусловлено подавлением магнитным полем конвективных движений вещества и, как следствие, снижением потока переноса тепловой энергии в этих областях.

Количество пятен на Солнце (и связанное с ним число Вольфа) — один из главных показателей солнечной магнитной активности.

На более холодных звёздах (класса K и холоднее) наблюдаются пятна намного большей площади, чем на Солнце. [1]

Содержание

Возникновение

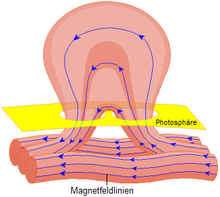

Пятна возникают в результате возмущений отдельных участков магнитного поля Солнца. В начале этого процесса пучок магнитных линий «прорывается» сквозь фотосферу в область короны и тормозит конвекционное движение плазмы в грануляционных ячейках, препятствуя в этих местах переносу энергии из внутренних областей наружу. Первым в этом месте возникает факел, чуть позже и западнее – маленькая точка, называемая пора, размером несколько тысяч километров. В течение нескольких часов величина магнитной индукции растет (при начальных значениях 0,1 тесла), и размер и количество пор увеличивается. Они сливаются друг с другом и формируют одно или несколько пятен. В период наибольшей активности пятен величина магнитной индукции может достигать 0,4 тесла.

Срок существования пятен достигает нескольких месяцев, то есть отдельные пятна могут наблюдаться в течение нескольких оборотов Солнца вокруг себя. Именно этот факт (движение наблюдаемых пятен вдоль солнечного диска) послужил основой для доказательства вращения Солнца и позволил провести первые измерения периода обращения Солнца вокруг своей оси.

Пятна обычно формируются группами, однако иногда возникает одиночное пятно, живущее всего несколько дней, или два пятна, с направленными из одного в другое магнитными линиями.

Первое возникшее в такой двойной группе называется P-пятно (англ. preceding) старейшее – F-пятно (англ. following).

Только половина пятен живут больше двух дней, и всего десятая часть переживает 11-дневный порог

Группы пятен всегда вытягиваются параллельно солнечному экватору.

Свойства

Пятна – области наибольшей активности на Солнце. В случае, если пятен много, то существует высокая вероятность того, что произойдет пересоединение магнитных линий – линии, проходящие внутри одной группы пятен, рекомбинируют с линиями из другой группы пятен, имеющими противоположную полярность. Видимым результатом этого процесса является солнечная вспышка. Всплеск излучения, достигая Земли, вызывает сильные возмущения ее магнитного поля, нарушает работу спутников и даже оказывает влияние на расположенные на планете объекты. Благодаря нарушениям магнитного поля увеличивается вероятность возникновения северных сияний в низких географических широтах. Ионосфера Земли также подвержена флуктуациям солнечной активности, что проявляется в изменении распространения коротких радиоволн.

В годы, когда пятен на солнце мало, размер Солнца уменьшается на 0,1%. Годы в промежутке между 1645 и 1715 (минимум Маундера), известны глобальным похолоданием, и называют малым ледниковым периодом.

Классификация

Пятна классифицируют в зависимости от срока жизни, размера, расположения.

Стадии развития

Локальное усиление магнитного поля, как было сказано выше, тормозит движение плазмы в конвекционных ячейках, тем самым замедляя вынос тепла на поверхность Солнца. Охлаждение затронутых этим процессом гранул (примерно на 1000 С) приводит к их потемнению и формированию единичного пятна. Некоторые из них исчезают через несколько дней. Другие развиваются в биполярные группы из двух пятен, магнитные линии в которых имеют противоположную полярность. Из них могут сформироваться группы из множества пятен, которые в случае дальнейшего увеличения области полутени объединяют до сотни пятен, достигая размеров в сотни тысяч километров. После этого происходит медленное (в течение нескольких недель или месяцев) снижение активности пятен и уменьшение их размеров до маленьких двойных или одинарных точек.

Самые крупные группы пятен всегда имеют связанную группу в другом полушарии (северном или южном). Магнитные линии в таких случаях выходят из пятен в одном полушарии и входят в пятна в другом.

Цикличность

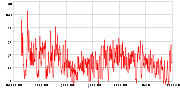

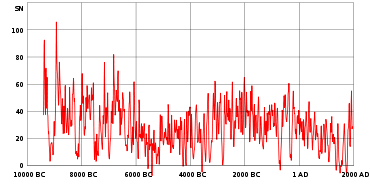

Солнечный цикл связан с частотой появления пятен, их активностью и сроком жизни. Один цикл охватывает примерно 11 лет. В периоды минимума активности пятен на Солнце очень мало или нет вообще, в то время как в период максимума их может наблюдаться несколько сотен. В конце каждого цикла полярность солнечного магнитного поля меняется на противоположную, поэтому правильнее говорить о 22-летнем солнечном цикле.

Длительность цикла

11 лет – приблизительный промежуток времени. Хотя в среднем он длится 11,04 года, бывают циклы длиной от 9 до 14 лет. Средние значения также меняются на протяжении столетий. Так, в 20 веке средняя длина цикла составила 10,2 года. Минимум Маундера (наряду с другими минимумами активности) говорят, что возможно увеличение цикла до порядка в сотню лет. По анализам изотопа Be 10 в гренландских льдах получены данные, что за последние 10000 лет было более 20 таких долгих минимумов.

Длина цикла непостоянна. Швейцарский астроном Макс Вальдмайер утверждал, что переход от минимума к максимуму солнечной активности происходит тем быстрее, чем больше максимальное количество солнечных пятен, зарегистрированное в этом цикле.

Начало и конец цикла

В прошлом началом цикла считался момент, когда солнечная активность пребывала в точке своего минимума. Благодаря современным методам измерений стало возможно определять изменение полярности солнечного магнитного поля, поэтому сейчас за начало цикла принимают момент изменения полярности пятен.

Циклы идентифицируются по порядковому номеру, начиная с первого, отмеченного в 1749 Johann Rudolf Wolfом. Текущий цикл (апрель 2009) имеет номер 24.

| Данные о последних солнечных циклах | |||

| Номер цикла | Год и месяц начала | Год и месяц максимума | Максимальное количество пятен |

| 18 | 1944-02 | 1947-05 | 201 |

| 19 | 1954-04 | 1957-10 | 254 |

| 20 | 1964-10 | 1968-03 | 125 |

| 21 | 1976-06 | 1979-01 | 167 |

| 22 | 1986-09 | 1989-02 | 165 |

| 23 | 1996-09 | 2000-03 | 139 |

| 24 | 2008-01 | 2012-12 | 87. |

В 19 веке и приблизительно до 1970 года существовала догадка, что существует периодичность изменения максимального количества солнечных пятен. Эти 80-летние циклы (с наименьшими максимумами пятен в 1800-1840 и 1890-1920 гг.) в настоящее время связывают с процессами конвекции. Другие гипотезы говорят о существовании еще больших, 400-летних циклов.

Солнечные пятна

Со́лнечные пя́тна — тёмные области на Солнце, температура которых понижена примерно на 1500 К по сравнению с окружающими участками фотосферы. Наблюдаются на диске Солнца (с помощью оптических приборов, а в случае крупных пятен — и невооружённым глазом) в виде тёмных пятен. Солнечные пятна являются областями выхода в фотосферу сильных (до нескольких тысяч гаусс) магнитных полей. Потемнение фотосферы в пятнах обусловлено подавлением магнитным полем конвективных движений вещества и, как следствие, снижением потока переноса тепловой энергии в этих областях.

Количество пятен на Солнце (и связанное с ним число Вольфа) — один из главных показателей солнечной магнитной активности.

На более холодных звёздах (класса K и холоднее) наблюдаются пятна намного большей площади, чем на Солнце. [3]

Содержание

История изучения

Первые сообщения о пятнах на Солнце относятся к наблюдениям 800 года до н. э. в Китае.

Впервые пятна были зарисованы в 1128 году в хронике Иоанна Вустерского. [4]

Первое известное упоминание солнечных пятен в древнерусской литературе содержится в Никоновской летописи, в записях, относящихся ко второй половине XIV века: [5]

бысть знамение на небеси, солнце бысть, аки кровь, и по нем места черны

бысть знамение в солнце, места черны по солнцу, аки гвозди, и мгла велика была

С 1610 года начинается эпоха инструментального исследования Солнца. Изобретение телескопа и его специальной разновидности для наблюдения за Солнцем — гелиоскопа, позволило Галилею, Томасу Хэрриоту, Кристофу Шейнеру и другим учёным рассмотреть солнечные пятна. Галилей, по-видимому, первым среди исследователей понял, что пятна являются частью солнечной структуры, в отличие от Шейнера, посчитавшего их проходящими перед Солнцем планетами. Это предположение позволило Галилею открыть вращение Солнца и вычислить его период. Приоритету открытия пятен и их природе была посвящена более чем десятилетняя полемика между Галилеем и Шейнером, однако, скорее всего, и первое наблюдение и первая публикация не принадлежат ни одному из них. [6]

Первые исследования фокусировались на природе пятен и их поведении. [4] Несмотря на то, что физическая природа пятен оставалась неясной вплоть до XX века, наблюдения продолжались. К XIX веку уже имелся достаточно продолжительный ряд наблюдений пятен, чтобы заметить периодические вариации в активности Солнца. В 1845 году Д. Генри и С. Александер (англ. S. Alexander ) из Принстонского университета провели наблюдения Солнце с помощью специального термометра (en:thermopile) и определили, что интенсивность излучения пятен, по сравнению с окружающими областями Солнца, понижена. [7]

Возникновение

Пятна возникают в результате возмущений отдельных участков магнитного поля Солнца. В начале этого процесса трубки магнитного поля «прорываются» сквозь фотосферу в область короны, и сильное поле подавляет конвективное движение плазмы в гранулах, препятствуя в этих местах переносу энергии из внутренних областей наружу. Сначала в этом месте возникает факел, чуть позже и западнее — маленькая точка, называемая по́ра, размером несколько тысяч километров. В течение нескольких часов величина магнитной индукции растет (при начальных значениях 0,1 тесла), размер и количество пор увеличивается. Они сливаются друг с другом и формируют одно или несколько пятен. В период наибольшей активности пятен величина магнитной индукции может достигать 0,4 тесла.

Срок существования пятен достигает нескольких месяцев, то есть отдельные группы пятен могут наблюдаться в течение нескольких оборотов Солнца. Именно этот факт (движение наблюдаемых пятен по солнечному диску) послужил основой для доказательства вращения Солнца и позволил провести первые измерения периода обращения Солнца вокруг своей оси.

Пятна обычно образуются группами, однако иногда возникает одиночное пятно, живущее всего несколько дней, или биполярная группа: два пятна разной магнитной полярности, соединённые линиями магнитного поля. Западное пятно в такой биполярной группе называется «ведущим», «головным» или «P-пятном» (от англ. preceding ), восточное — «ведомым», «хвостовым» или «F-пятном» (от англ. following ).

Только половина пятен живёт больше двух дней, и всего десятая часть — более 11 дней.

В начале 11-летнего цикла солнечной активности пятна на Солнце появляются на высоких гелиографических широтах (порядка ±25—30°), а с ходом цикла пятна мигрируют к солнечному экватору, в конце цикла достигая широт ±5—10°. Эта закономерность носит название «закон Шпёрера».

Группы пятен ориентируются приблизительно параллельно солнечному экватору, однако отмечается некоторый наклон оси группы относительно экватора, который имеет тенденцию к увеличению для групп, расположенных дальше от экватора (т. н. «закон Джоя»).

Свойства

Средняя температура поверхности Солнца около 6000 К (эффективная температура — 5770 К, температура излучения — 6050 К). Центральная, самая темная, область пятен имеет температуру всего около 4000 К, наружные области пятен, граничащие с нормальной поверхностью, — от 5000 до 5500 К. Несмотря на то, что температура пятен ниже, их вещество все равно излучает свет, пусть и в меньшей степени, чем остальная поверхность. Именно из-за этой разницы температур при наблюдении и возникает ощущение, что пятна темные, почти черные, хотя на самом деле они тоже светятся, однако их свечение теряется на фоне более яркого солнечного диска.

Центральная тёмная часть пятна носит название тени. Обычно её диаметр составляет около 0,4 диаметра пятна. В тени напряжённость магнитного поля и температура довольно однородны, а интенсивность свечения в видимом свете составляет 5-15 % от фотосферной величины. Тень окружена полутенью, состоящей из светлых и тёмных радиальных волокон с интенсивностью свечения от 60 до 95 % от фотосферного. [8]

Поверхность Солнца в области, где располагается пятно, расположена примерно на 500—700 км ниже, чем поверхность окружающей фотосферы. Это явление носит название «вильсоновской депресии».

Пятна — области наибольшей активности на Солнце. В случае, если пятен много, то существует высокая вероятность того, что произойдет пересоединение магнитных линий — линии, проходящие внутри одной группы пятен, рекомбинируют с линиями из другой группы пятен, имеющими противоположную полярность. Видимым результатом этого процесса является солнечная вспышка. Всплеск излучения, достигая Земли, вызывает сильные возмущения её магнитного поля, нарушает работу спутников и даже оказывает влияние на расположенные на планете объекты. Из-за нарушений магнитного поля Земли увеличивается вероятность возникновения северных сияний в низких географических широтах. Ионосфера Земли также подвержена флуктуациям солнечной активности, что проявляется в изменении распространения коротких радиоволн.

Классификация

Пятна классифицируют в зависимости от срока жизни, размера, расположения.

Стадии развития

Локальное усиление магнитного поля, как было сказано выше, тормозит движение плазмы в конвекционных ячейках, тем самым замедляя вынос тепла на поверхность Солнца. Охлаждение затронутых этим процессом гранул (примерно на 1000 °C) приводит к их потемнению и формированию единичного пятна. Некоторые из них исчезают через несколько дней. Другие развиваются в биполярные группы из двух пятен, магнитные линии в которых имеют противоположную полярность. Из них могут сформироваться группы из множества пятен, которые в случае дальнейшего увеличения области полутени объединяют до сотни пятен, достигая размеров в сотни тысяч километров. После этого происходит медленное (в течение нескольких недель или месяцев) снижение активности пятен и уменьшение их размеров до маленьких двойных или одинарных точек.

Самые крупные группы пятен всегда имеют связанную группу в другом полушарии (северном или южном). Магнитные линии в таких случаях выходят из пятен в одном полушарии и входят в пятна в другом.

Размеры групп пятен

Размеры группы пятен принято характеризовать её геометрической протяжённостью, а также количеством входящих в неё пятен и их полной площадью.

В группе может насчитываться от одного до полутора сотен и более пятен. Площади групп, которые удобно измерять в миллионных долях площади солнечной полусферы (м.с.п.), варьируются от нескольких м.с.п. до нескольких тысяч м.с.п.

Максимальную площадь за весь период непрерывных наблюдений групп пятен (с 1874 по 2012 годы) имела группа № 1488603 (по Гринвичскому каталогу), появившаяся на диске Солнца 30 марта 1947 года, в максимуме 18-го 11-летнего цикла солнечной активности. К 8 апреля её полная площадь достигла 6132 м.с.п. (1,87·10 10 км², что более чем в 36 раз превышает площадь земного шара). [9] На фазе своего максимального развития эта группа состояла из более чем 170 отдельных солнечных пятен. [10]

Цикличность

Солнечный цикл связан с частотой появления пятен, их активностью и сроком жизни. Один цикл охватывает примерно 11 лет. В периоды минимума активности пятен на Солнце очень мало или нет вообще, в то время как в период максимума их может наблюдаться несколько сотен. В конце каждого цикла полярность солнечного магнитного поля меняется на противоположную, поэтому правильнее говорить о 22-летнем солнечном цикле.

Длительность цикла

Хотя в среднем цикл солнечной активности длится около 11 лет, бывают циклы длиной от 9 до 14 лет. Средние значения также меняются на протяжении столетий. Так, в XX веке средняя длина цикла составила 10,2 года.

Форма цикла непостоянна. Швейцарский астроном Макс Вальдмайер утверждал, что переход от минимума к максимуму солнечной активности происходит тем быстрее, чем больше максимальное количество солнечных пятен, зарегистрированное в этом цикле (т. н. «правило Вальдмайера»).

Начало и конец цикла

В прошлом началом цикла считался момент, когда солнечная активность пребывала в точке своего минимума. Благодаря современным методам измерений стало возможно определять изменение полярности солнечного магнитного поля, поэтому сейчас за начало цикла принимают момент изменения полярности пятен. [источник не указан 67 дней]

Нумерация циклов была предложена Р. Вольфом. Первый цикл, согласно этой нумерации, начался в 1749 году. В 2009 году начался 24 солнечный цикл.

Существует периодичность изменения максимального количества солнечных пятен с характерным периодом около 100 лет («вековой цикл»). Последние минимумы этого цикла приходились примерно на 1800—1840 и 1890—1920 годы. Есть предположение о существовании циклов ещё большей длительности.

Откуда на Солнце пятна и как они влияют на Землю

Солнце представляет собой плотный горячий шар, состоящий в основном из водорода и гелия. Всю эту массу газов удерживает вместе гравитационная сила, благодаря которой в недрах звезды протекает реакция термоядерного синтеза. В результате этой реакции выделяется огромное количество энергии, которое разогревает внешние слои звезды до нескольких тысяч градусов и заставляет их светиться.

Однако время от времени на Солнце формируются темные области в виде пятен. Их температура примерно на 1500 градусов ниже, чем у всей остальной атмосферы звезды. Эти области называются солнечными пятнами и по их поведению можно многое сказать об активности нашей звезды.

Нашей звезде удается поддерживать такие высокие температуры в своей атмосфере благодаря постоянному перемешиванию (конвекции) потоков плазмы — более горячие внутренние слои поднимаются, а охладившиеся внешние — опускаются. Но в некоторых местах сильное магнитное поле мешает этому процессу, в результате чего формируются солнечные пятна, в которых конвекция не происходит.

Количество солнечных пятен связано с так называемым числом Вольфа. Зная количество солнечных пятен, можно рассчитать число Вольфа, которое покажет текущую активность светила. Это возможно благодаря стойкой взаимосвязи между количеством солнечных пятен и фазой цикла активности звезды. Фаза цикла активности Солнца, в свою очередь, влияет на жизнь на Земле.

Так, при увеличении солнечной активности на Земле могут возникать сильные магнитные бури, приводящие к проблемам в телекоммуникационных и энергетических сетях. Кроме того, высокая активность нашей звезды может стать причиной обострения симптомов некоторых заболеваний. Также при активном Солнце люди быстрее утомляются и становятся менее внимательными.

Солнечные пятна: происхождение, развитие и назначение

В этой статье показано, что темные пятна в атмосфере солнца образуются вследствие вихревого кругового движения заряженной плазмы в данном месте. Темные пятна накапливают положительный заряд атмосферы солнца в плоть до критических значений, при достижении которых происходит выброс заряженной плазмы в около солнечное пространство (вспышка). Основной причиной возникновения солнечных пятен – является вихревое движение атмосферы и определенная концентрация избыточного положительного заряда в атмосфере солнца. Одиннадцатилетний цикл накопления и сброса избыточного положительного заряда в атмосфере Солнца причина цикла солнечной активности.

Введение

Со времен открытия солнечных пятен многие ученые мира задумывались над следующими вопросами:

Начнём с того, что удалось выяснить ученым за время наблюдения за Солнечными пятнами?

Солнечные пятна, происхождение, развитие и назначение

Солнечные пятна – темные области на Солнце, температура которых понижена примерно на 1500К по сравнению с окружающими участками фотосферы. Темные пятна образуются в результате нарушений теплообмена плазмы внутри пятна с окружающей атмосферой Солнца понижение температуры в пятне объясняется влиянием магнитного поля. Магнитное поле особенно если оно сильное, тормози движение вещества, происходящие поперек силовых линий. По этому конвективной зоне под пятном ослабляется циркуляция газов, которая переносит из глубины наружу существенную часть энергии. В результате температура пятна оказывается меньше чем в не возмущенной фотосфере [2]. Известно, что Солнечные пятна не возникают в области полюсов и экваторов нашей звезды. Так же известно, что на поверхности фотосферы пятна располагаются чаще всего группами от 2 до 50 и более. Количество пятен изменяется постоянно и, в среднем, с одиннадцатилетней периодичностью их максимумов и минимумов. Продолжительность цикла активности от одного минимума до другого не постоянна и изменяется в диапазоне от 7 до 17 лет. В течение одного цикла меняется количество пятен и их местоположение на различных географических широтах.

За время своего существования размеры пятен постепенно увеличиваются, а в конце «жизни» – уменьшаются до полного исчезновения. Чем крупнее пятно, тем дольше оно «живёт».

Отдельное солнечное пятно появляется из крошечной поры, едва отличающейся от темных промежутков между гранулами. Через день пора развивается в круглое темное пятно с резкой границей, диаметр которой постепенно увеличивается вплоть до размеров нескольких десятков тысяч километров. Это явление сопровождается плавным увеличением напряженности магнитного поля, которое в центре крупных пятен достигает нескольких тысяч эрстед [2].

Известный астрофизик М.А. Лившиц в статье “Солнце” [1] разместил схему напряженности магнитных полей внутри солнечного темного пятна (рис. 1) полученную А.Б. Северным. Полученная схема (рис. 1) совпадает с схемой распределения напряженности магнитных полей круговых токов (см. рис. 2). Можно предположить, что причиной образования магнитных полей темного пятна являются круговые токи, протекающие в атмосфере Солнца. На рисунке 3 изображена примерная схема протекания электрических токов в области темного пятна.

Рис. 1. Магнитное поле солнечного пятна (по А. Б. Северному). Величина и направление вектора напряжённости поля показаны отрезками прямых линий. На периферии пятна силовые линии пола наклонены сильнее, чем в его центре

Рис. 2. Схема распределения магнитных полей кругового тока: B – силовые линии магнитного поля; C – вектора напряженности магнитного поля

Рис. 3. Схема протекания токов в области темного солнечного пятна: а – круговой электрический ток вокруг темного солнечного пятна; б – силовые магнитные линии, образованные круговым током; в – потоки эмиссионных электронов, выходящие из темного пятна вдоль магнитных силовых линий кругового тока

Круговой электрический ток в атмосфере Солнца можно получить в результате вихревого вращения заряженной плазмы атмосферы Солнца. Атмосферные вихри в атмосфере Солнца периодически возникают, так же как и на других газовых планетах, в том числе и Земле. На рисунке 4 и 5 показаны вихри в форме тайфунов на Земле в качестве сравнения и отдельно темное Солнечное пятно.

Рис. 4. Разорив Микронезию несколько дней назад, супертайфун «Майсак» усилился и направляется в сторону Филиппин. На этой неделе циклон, достигший устойчивой скорости ветра 257 км/ч, отнесли к 5 категории. Максимальная устойчивая скорость ветра достигает 240 км/час

Рис. 5. Большое солнечное пятно (фото из Кань-Ю / Ритмы и циклы: мир и человек)

Рассматривая рисунки № 4 и №5, мы видим в них много общего. Тот и другой образованы вихревым движением атмосферы Солнца и Земли. Скорость вихревого движения атмосферы вблизи пятна многократно больше, чем на периферии, чем быстрее вихревое движение заряженной плазмы Солнца, тем больше круговой ток, тем сильнее образованными ими магнитные поля, которые препятствуют теплообмену в данной области. На периферии темного пятна скорость вихревого движения заряженной плазмы значительно меньше, следовательно, слабее круговые токи, слабее образованные ими магнитные поля. Которые не так сильно ослабляют теплообмен плазмы в данном месте с окружающей Солнечной атмосферой. Что объясняет появление полутени вокруг пятна. Солнечное темное пятно, так же, как и Земной тайфун, может перемещаться по поверхности атмосферы. Солнечные темные пятна образуются исключительно в зоне турбулентности Солнечной атмосферы. Наблюдения Витинского подтверждают это: “Группы солнечных пятен появляются не по всему диску Солнца, а только в так называемых “королевских зонах”, расположенных на расстоянии примерно до 400 по обе стороны солнечного экватора” [3] (в зонах турбулентности). Над темным Солнечным пятном возникает столб радиально движущихся электронов, вдоль магнитных силовых линий, образованных магнитным полем кругового тока, которые можно представить, как некий проводник с током. Он образует вокруг себя трубчатое магнитное поле подобно проводнику с током, магнитное поле потока электронов также затрудняет теплообмен области пятна с окружающей поверхностью атмосферы Солнца. Соседние Солнечные пятна, выбрасывая столбы радиально движущихся электронов притягиваются друг к другу подобно проводникам с током, образуя скопление темных пятен (рис. 6). В дальнейшем скопление уплотняется, образуя большое единое пятно эллипсовидной формы (рис. 7). Магнитные поля темного солнечного пятна, не только препятствуют теплообмену плазмы внутри пятна с окружающей атмосферой Солнца, но и удерживают положительно заряженную плазму внутри пятна, не давая положительному заряду равномерно распределиться по поверхности Солнца. С течением времени, в связи с непрерывным выходом потока электронов из области темного пятна, концентрация положительно заряженных ионов плазмы внутри пятна увеличивается. Радиальный поток электронов, покидающих поверхность пятна, увеличивает величину и плотность положительного заряда пятна. Слои положительно заряженных ионов внутри пятна усиливают радиальную скорость потока электронов и его мощность, одновременно увеличивая плотность положительного заряда внутри пятна на поверхности Солнца.

Внутри пятна накапливается положительно заряженная плазма, плотность положительного заряда которой становится намного больше, чем в окружающей поверхности Солнца. И эта плотность постепенно нарастает, достигая критических значений.

Рис. 6. Группа пятен на Солнце, сфотографированная в видимом свете. Снимок сделан космическим аппаратом Hinode 13 декабря 2006 года

Критическая плотность заряда внутри Солнечного пятна позволяет положительно заряженным ионам плазмы преодолеть силы гравитационного притяжения со стороны Солнца и за счет сил отталкивания преодолеть силы Солнечного притяжения и вырваться в околосолнечное пространство (рис. 8). Этот процесс происходит в виде взрыва с большим выделением электромагнитной энергии – обычно этот процесс, происходящий в виде взрыва, с большим выделением электромагнитной энергии называют “Солнечной вспышкой” (рис. 8). Таким образом, темные пятна выбрасывают заряженную плазму в окружающие пространство, уменьшая избыточный положительный заряд атмосферы Солнца. После уменьшения избыточного положительного заряда атмосферы Солнца, темные пятна распадаются из-за отсутствия необходимой концентрации положительного заряда в атмосфере Солнца.

Рис. 7. Пятно на Солнце удалось сделать 24 августа в Калифорнийской обсерватории. Этот снимок сделал Алан Фридман прямо в городке Буфалло, штат Нью-Йорк. Полученные снимки были черно-белыми, изображение получило цвет после специальной ретуши

Рис. 8. На рисунке изображен выброс сгустка положительно заряженной плазмы в околосолнечное пространство

На рисунке 7 изображено развитое Солнечное пятно. Отдельные “волоски”, которые мы наблюдаем вблизи поверхности темного пятна, это струи заряженной плазмы, которая поднимается из более низких слоев вдоль, силовых линий магнитного поля, образованного кольцевыми токами вокруг пятна. Солнце накапливает избыточный положительный заряд в своей атмосфере в результате мощного эмиссионного излучения электронов и отрицательных ионов в околосолнечное пространство (солнечный ветер). В соответствие с законом сохранения электрического заряда, общий отрицательных заряд электронов и отрицательных ионов, покинувших Солнце, равен положительному избыточному заряду, оставшемуся в атмосфере Солнца. Солнечная вспышка уменьшает избыточный положительный заряд атмосферы Солнца, выбрасывая в околосолнечное пространство положительно заряженную плазму. Таким образом, образуется цикл накопления и сброса атмосферой Солнца избыточного положительного заряда. Циклические процессы увеличения и сброса избыточного положительного заряда, Солнечная активность, вспышки на Солнце, тесно связаны между собой и имеют одинаковые циклы. Но главную определяющею роль играет процесс накопления и сброса атмосферой Солнца избыточного положительного заряда. Именно он определяет длительность цикла Солнечной активности.

Одиннадцать лет – это время, в течение которого атмосфера Солнца накапливает и сбрасывает избыточный положительный заряд.

Заключение

Темное пятно в атмосфере Солнца образуется вследствие вихревого, кругового движения заряженной плазмы в данном месте.

Темные пятна могут перемещаться по поверхности Солнца, взаимодействуя друг с другом, сливаться, образовывать скопления.

Темные пятна накапливают избыточный положительный заряд в атмосфере Солнца, вплоть до критических значений, при достижении которых происходит выброс заряженной плазмы в околосолнечное пространство (вспышка).

При уменьшении плотности избыточного заряда в атмосфере Солнца, в результате солнечных вспышек, темное пятно распадается на части и исчезает.

Основной причиной возникновения солнечных пятен является вихревое движение атмосферы и определенная концентрация избыточного положительного заряда в атмосфере Солнца.

Одиннадцатилетний цикл накопления и сброса избыточного положительного заряда атмосфере Солнца причина цикла Солнечной активности.