Пьяцца маттеи что это

И. Бродский. Пьяцца Маттеи, или Стебаться подано

Приветствую тебя две тыщи лет

спустя. Ты тоже был женат на ****и.

У нас немало общего.

……………………………………………..

Голова,

отрубленная скульптором при жизни,

есть, в сущности, пророчество о власти.

Все то, что ниже подбородка, — Рим:

провинции, откупщики, когорты

плюс сонмы чмокающих твой шершавый

младенцев — наслаждение в ключе

волчицы, потчующей крошку Рема

и Ромула.

Поэт — это, как мы уже сказали, тот же цезарь, тоже некогда женатый на ****и, и ему в качестве цезаря ах, как хочется ворваться в городок под названием Рим, чтобы сонмы младенцев (или хотя бы микелин). и далее по вышеприведенному тексту, в коем, как в навязчивом сне, снова всплывает волчица с Ромулом и Ремом. Говоря иначе, поэт — усталый раб, в оны дни замысливший побег в обитель тихую трудов и чистых нег, а ныне — качественно иной, из той породы, каковую сам поэт зрит все чаще. Видимо, усталые рабы из породы стихотворцев все чаще и чаще принялись бросать страну, что их вскормила, а после смерти нашего поэта вообще косяком пошли. Так вот, старый раб удрал из своей родной таверны вовсе не в обитель тихую трудов и чистых нег, а наоборот — в вавилон, как бы он ни назывался, Рим или Нью-Йорк, — этих вавилонов нынче, тоже как волчиц нерезаных. А удрав, под конец глотнул свободы. И глоток свободы в одном из мировых вавилонов оказался послаще самой любви (секс с Микелиной — это всего лишь ее эрзац); привязанности, а в сущности той же любви — к родителям, к родине, к Питеру («на Васильевский Иосиф / не приедет умирать»), то есть к отеческим гробам и родному пепелищу; веры — в христианский ли крест, мусульманский ли полумесяц. Хотя вера, без которой ни один человек не живет, не вписывается ни в рамки полумесяца, ни в рамки креста. Вера до последней капли жизни обитает в человеке, даже во всем изуверившемся, и умирает вместе с ним. А здесь она приносится в жертву пресловутой свободе, поскольку та существовала и до нашей эры. А наша и не наша эры совокупно охватывают все времена в целом (где мы — наша эра; где нас нет — не наша), значит, упрямая свобода слаще всего на свете только потому, что существовала всегда.

Попутно выясняется следующее: Пространство окончательно поглупело и то же самое может случиться с Временем, хотя в отношении последнего это всего лишь предположение. Что ж, и на том спасибо. В чем состоит глупость Пространства, поэт, поющий гимн свободе, не считает нужным разобъяснить. Вообще с этими вполне себе философскими категориями у него сложились свои, личные, особенные отношения, ранее в поэзии не существовавшие: «И пространство торчит прейскурантом»; «Время создано смертью»; «Уставшее от собственных причуд Пространство»; «И пространство пятилось, точно рак, / пропуская время вперед. И время / шло на запад, точно к себе домой, / выпачкав платье тьмой»; «Время больше пространства. Пространство — вещь. / Время же, в сущности, мысль о вещи»; «Время есть мясо немой Вселенной»; «Вас убивает на внеземной орбите / отнюдь не отсутствие кислорода, / но избыток Времени в чистом, то есть / без примесей вашей жизни виде», «. новейший Архимед / прибавить мог бы к старому закону, / что тело, помещенное в пространстве, / пространством вытесняется»; «И только те / вещи чтимы пространством, чьи черты повторимы: розы», etc. Посему примем как данность, ибо исследовать сии дефиниции не входит в нашу скромную задачу: Пространство глупее и всегда будет глупее Времени, может быть, потому, все же рискнем предположить, что отливается в какие-то законченные формы, а Время обретается вне всяких форм. И побредем дальше, тем более что занавес недалече.

Оказывается, свобода сама по себе такова, что даже ее семя, зародившееся в каком-либо злыдне типа чертополоха так или иначе пробьется побегом даже сквозь толщу удушливой эпохи. Поэтому усталому рабу двухсотлетней давности стоило бы не замысливать побег, а попросту бежать восвояси, ежели семя свободы в нем не сгнило, не прокисло, не скукожилось окончательно. Потому что

сорвись все звезды с небосвода,

исчезни местность,

все ж не оставлена свобода.

И здесь возникает вопрос. И даже — вопросы. Что значит — не оставлена свобода? Кем не оставлена? Кому не оставлена? Для чего не оставлена? В словаре Ушакова у глагола «остаться» двенадцать значений, и ни одно из них в точности нам не подходит. Поэтому разрешим возникшую проблему следующий образом: свобода останется или будет дана, даже если Вселенная со всеми ее звездами и местностью рухнет в тартарары. И если здесь речь завела поэта в некоторую неточность, то далее — в прямую полемику. Ибо несвобода точно так же является матерью словесности, как и свобода. Примеров тому несть числа. Ограничимся одним — снова пушкинским, не случайно же в разбираемом нами тексте ему был послан своего рода упрек: вот как надо было добиваться свободы, а не прозябать весь свой век в ее отсутствии. Однако свобода понимается этими двумя поэтами совершенно по-разному.

Пушкин:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокой век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.

Для Пушкина Свобода — с большой литеры «С» — это прежде всего общественно-политическая свобода для всех, а не только для себя, любимого. Кроме того, это — свобода высказывания, духовная свобода, реализующаяся в свободно льющемся слове, каковое тоже можно было бы начертать с заглавной буквы. Духовная свобода возможна даже в условиях тотальной несвободы — общественно-политической или даже тюремного заключения. Тот же Пушкин едва ли не лучшие свои вещи создал в изгнании из Санкт-Петербурга, а затворничество поэта в Большом Болдине, связанное с холерным карантином, стало для него наиболее продуктивным в творческом отношении.

Тогда как усталый раб Бродский под занавес глотнул свободы исключительно для себя самого. И эта свобода для него — всего-навсего возможность, отряхнув с ног своих прах страны, что его вскормила, оказаться приемышем новой родины, давшей ему приют и возможность объездить мир, в частности посетить Рим.

Согласитесь, это разные свободы.

Со словесностью (литературой) тоже неувязочка. Судите сами.

Пусть в час, когда всё небо хмуро,

Твой стих несётся вдоль полян,

И мятою и тмином пьян.

Всё прочее — литература!

Или в более свежей редакции:

Чтоб на заре, прошив неизвестность,

судоржным ветром к небу влеком,

веял он мятой и чабрецом.

Всё остальное — только словесность.

Может быть, свобода, ставшая по прихоти Бродского матерью словесности, не является матерью подлинной поэзии?

Может быть, она, поэзия то есть, во все времена и эпохи, в отличие от прочей литературы рождается исключительно из музыки?

Может быть, поэт слукавил?

Как знать.

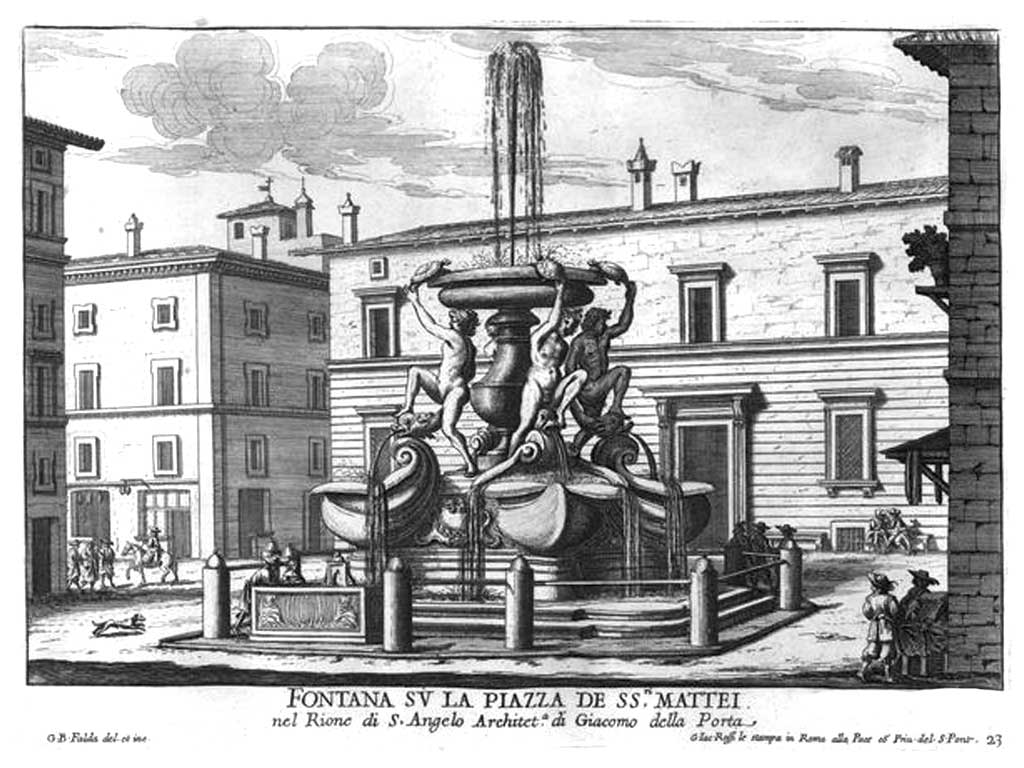

Фонтан черепах в Риме

Фонтан четырех черепах (Fontane delle Tartarughe) находится в центре Рима, на площади Маттеи (Piazza Mattei). Считается одним из красивейших фонтанов в Риме.

Несмотря на местоположение, площадь и фонтан не так легко найти, ведь они расположены в римском гетто, районе, изолированным от города до 1870 года. Фонтан находится почти на границе с воротами, некогда отделявшими город от закрытого еврейского района.

Когда и зачем создан

Фонтан был построен в 1580—1588 годы. В 1570 году закончилось восстановление древнейшего акведука Аква Вирго (dell’Aqua Virgo). Начались работы по созданию подземных ответвлений канала, чтобы добраться до площади на Марсовом поле (Campo Marzio, лат. Campus Martius), к самым густонаселенным районам Рима. Была запланирована постройка 18 фонтанов, однако фонтан черепах среди них не значился. Итальянский дворянин, член конгресса, принимавшего решения о водоснабжении, Муций Маттеи (Muzio Mattei) настоял на том, чтобы обеспечить гетто новым фонтаном и обязался содействовать финансово.

Семья Маттеи

В отличие от других фонтанов того же периода фонтан был построен под патронажем не папы Григория XIII, а семьи Маттеи. Богатейшая династия меценатов, коммерсантов и духовных деятелей (восемь кардиналов Ватикана – из рода Маттеи) владела кварталом, носившим имя «остров Маттеи», ключами от гетто, частично расположенного на принадлежащих им землях, а также множеством зданий, в числе которых три дворца. Среди них и дворец Маттеи (Palazzo Mattei Di Giove), из окон которого открывается вид на фонтан. С 1938 года, когда дворец выкупило государство, он открыт посетителям. Здесь расположены: Библиотека, Министерство Культурного Наследия и Институт современной истории.

Александр VII

Однако служители Ватикана не оставляли своим вниманием фонтан. В 1658 году по приказу папы Александра VII, содействовавшего созданию многих архитектурных сооружений, были добавлены четыре черепахи, их декоративное решение приписывают Лоренцо Бернини (Giovanni Lorenzo Bernini, 1598 – 1680) или Андреа Сакки (Andrea Sacchi, 1599 – 1661). В память об этой реставрации, не только изменившей внешний облик и название фонтана, но и решившей проблему недостаточного напора воды, в основании между раковинами можно увидеть свиток, на котором указано – ALEXANDER VII.

История и художественное решение

Фонтан приобрел свое современное название только после реконструкции папой Александром VII. Изначально черепах не было, на их месте были дельфины, такие же, каких сегодня можно видеть внизу.

Устройство фонтана типично для того времени: пьедестал, на нем шар, вокруг квадратный бассейн, в нем – четыре огромные раковины. Вода из центра попадает в раковины, а также в основной бассейн. Отличительная особенность – декор. Впервые фонтан был украшен так изысканно. На этом также настоял Муций Маттеи, наняв для художественных работ никому не известного мастера – Таддео Ландини (Taddeo Landini, 1550-1596). Фигуры четырех юношей и восьми дельфинов были изготовлены из бронзы. Это тоже была инновация. Обычно украшения фонтанов изготавливались из более дешевого мрамора. Сочетание бронзовых фигур с мраморной основой также несет художественную нагрузку.

Декоративное решение впечатляет: динамичные, полностью обнаженные фигуры молодых мужчин, оседлавшие дельфинов, поддерживают гигантскую чашу. Экспрессия, напор, изящество.

Чуть позднее четырех дельфинов перенесли в фонтан Террина (Fontana della Terrina), потом к церкви Санта-Мария-ин-Валичелла (Chiesa Nuova), так как поступавшей самопроизвольно воды не хватало для полноценной работы всех фигур. После этого композиция стала казаться незаконченной, юноши протягивали руки в пустоту. Во время реконструкции 1658-1659 годов места заполнили черепахами.

Натуралистичные скульптуры черепах работы Лоренцо Бернини (Giovanni Lorenzo Bernini, 1598 – 1680) привлекали внимание любителей искусства. Бронзовых пресмыкающихся неоднократно похищали, в 1944 году были украдены все 4 черепахи. Позднее их нашли и вернули на место. После очередной кражи одной из черепах в 1979 году три оставшихся оригинала отправились на хранение в Капитолийские музеи (Musei Capitolini). На фонтане представлены точные копии.

Архитектор и скульптор

Проект фонтана разработан Джакомо делла Порта (Giacomo della Porta, 1532 — 1602) – римским архитектором и скульптором. Работал в стиле маньеризм. Для маньеризма характерны: эротизм, духовность, взвинченность, деформирование линий, напряженность, необычность.

Другие известные работы Джакомо делла Порта сосредоточеные в Риме:

Скульптуры юношей и дельфинов выполнил молодой флорентийский скульптор Таддео Ландини (Taddeo Landini). Это была его первая и наиболее значительная работа, благодаря которой он стал известен.

Лоренцо Бернини принимал участие в создании черепах только предположительно, но для этой версии есть серьезные основание, так как именно ему активно покровительствовал папа Александр VII.

Легенда

Источник легенды неизвестен и перекликается с сюжетами многочисленных сказок, где главный герой, обычно недотепа или парень из народа, добивается руки красавицы, совершая чудеса, вроде строительства моста за одну ночь. Изложений легенды много, суть сводится к следующему:

Один из герцогов Маттеи был страстным игроком. Проиграв свое имение и оставшись без средств к существованию, он упал в глазах одного богатого землевладельца, и тот запретил своей дочери выходить замуж за человека, хотя и благородного, но «с ветром в голове». Чтобы реабилитироваться и доказать, что он способен создавать так же быстро, как и терять, герцог пригласил вечером к себе несговорчивого сквайра. Проходит ночь, полная развлечений, а наутро герцог проводит гостя к окну: там чудо, построенное им всего за одну ночь, ведь вечером фонтана не было. Пораженный отец отдает ему руку дочери. Позднее герцог приказывает замуровать окно.

В действительности дворец Маттеи был построен позже фонтана – в 1616 году. Однако для рождения легенды есть основания:

Символика

Есть мнение что дельфины, сопровождаемые черепахами, являются символом девиза «Торопись медленно» (греч. Speude bradeôs), любимого выражения римского императора Октавиана Августа.

Также прослеживают связь с мифом о Юпитере и Ганимеде. В пользу этой версии говорят следующие факты:

Краткое изложение мифа: миф представляет собой римскую версию одного из любовных похождений Зевса (Юпитера). Юпитер, увидев красавца Ганимеда, пасшего овец, сразу полюбил его, и превратился в орла, чтобы спуститься на землю. Орел-Юпитер похитил юношу, и сделал его своим любовником. В дальнейшем Ганимед стал полубогом.

Есть ряд документальных доказательств, что семья Маттеи, покровительствовавшая искусству, была хорошо знакома с воплощениями Ганимеда (например, Ganymede by Baldassarre Peruzzi, Villa Farnesina, 1541).

Почему черепахи

Вызывает удивление, почему именно черепахи были выбраны вместо покинувших фонтан мифических дельфинов? Черепахи не были широко используемым иконографическим элементом. Предположительный автор черепах Лоренцо Бернини вращался в среде ученых, знавших о синкретической (нерасчлененной) связи между черепахой и мифом о Юпитере и Ганимеде. Отсюда выбор этих существ может быть закономерным.

Фонтан в искусстве

Фонтан быстро завоевал популярность и привлекал внимание деятелей искусства.

Как добраться

Найти фонтан черепах очень просто, так как он находится в самом центре Рима. Достопримечательности рядом:

На Piazza Mattei мы посещаем во время наших прогулок на рассвете, а также тут начинаются наши экскурсии на сигвеях по Риму.

На маленькой Piazza Mattei находится один из самых очаровательных фонтанов Рима – Фонтан Черепах, созданный в 1588 году. Изящность и элегантность линий позволили родиться легенде, будто над фонтаном работал Рафаэль, но на самом деле он выполнен скульптором Таддео Ландини по проекту Джакомо делла Порта.

Существует мнение, что использованные в композиции фигуры дельфинов и черепах передают идею поговорки “Торопись медленно”, хотя в первоначальном проекте черепашек, которые карабкаются по краю чаши, не было. Их добавили в 1659 году при реконструкции фонтана, которой руководил Бернини.

Молодой скульптор Таддео Ландини впервые в Риме создал фонтан с обнаженными юношами в стиле маньеризма. Фигуры фонтана выполнены в бронзе, что стоило очень дорого, ведь обычно все исполнялось в мраморе. У основания стоит квадратная чаша, в центре которой расположен шар, а на нем верхняя чаша. По четырем сторонам бассейна размещены мраморные раковины, а над ними бронзовые юноши опираются одной ногой на головы ныряющих дельфинов, стараясь ухватить их за хвост, а другой рукой придерживают верхнюю чашу. Вода льется изо ртов дельфинов в раковины, а из них в нижний бассейн.

Полезно:

Малоизвестные факты о площади и фонтане

Всего зданий, принадлежащих династии Маттеи в Риме, было 5 и вместе они назывались «островом Маттеи» (Isola Mattei), при этим имелось в виду могущество рода среди других знатных фамилий Рима. Сюда входят Palazzo Mattei di Giove (ул. Michelangelo Caetani 32), дворец Alessandro Mattei и Mattei di Paganica.

При этом внешне соблюдались наброски проектов Джакомо делла Порта, но, как часто случалось в те времена, полностью никто не придерживался правил. Фигуры юношей (efebi) по проекту должны были быть выполнены из мрамора, но в реальности они сделаны из бронзы. Бронзовые черепахи, которым юношеские руки помогают взобраться на кромку чаши фонтана, были добавлены в композицию намного позже скульптором Бернини.

zotych7

zotych7

zotych7

«Я пил из этого фонтана

в ущелье Рима»

Не скрою, я испытываю некоторую неловкость, вставая в уровень с Иосифом Бродским, но иначе невозможно свободно говорить о Поэте: во-первых, хотя бы на правах современника: его жизнь — моя юность, во-вторых, как мне кажется, у меня появилось некое скромное право говорить о нем (я подчеркнул бы именно «скромное», так как, повторюсь, рядом с Ним быть неловко, но иначе мне не сказать того, что хочу).

Первую репетицию спектакля «Мрамор», на которой оговаривалось, что бы мы хотели сказать, почему именно теперь и что же за явление такое — Бродский, Григорий Дитятковский закончил чтением наизусть именно этого стихотворения, и прочел он его поистине сильно. Я помню, как нас с Сережей Дрейденом буквально просквозила щемящая боль, пронизывающая это произведение. Именно тогда я понял, что борьба за «Мрамор» будет очень и очень серьезной (это потом мы и хлебнули сполна). Я попросил Гришу дать мне экземпляр «Пьяцца Маттеи», чтобы в дальнейшем включить в свой репертуар, и уже имея на руках стихотворение, пытался в компаниях произвести подобное впечатление на друзей. Мне тогда казалось, что достаточно прочитать это с листа — и успех обеспечен. Как же я был удивлен, когда напоролся на непонимание и даже некоторое недоумение — дескать, ну да, Бродский, но это что-то эпатажно-надуманное и т. д.

Я задумался над причинами своего неуспеха и понял, что Гриша, когда читал нам, был к этому готов. Он проделал ту внутреннюю работу, которую проделал сам Бродский, — мысли Бродского, его чувства, его видения стали собственными и личными для Гриши Дитятковского, он как бы отождествил Бродского с собой — мне же все это предстояло сделать. Бродский — как серьезная музыка, которая сразу может и не уложиться — ее надо усвоить, проникнуться ею и, я бы сказал, «перевести», а уж переведя для себя, поймешь, что, пожалуй, лучше, чем сказал Бродский, не скажешь.

Я пил из этого фонтана

в ущелье Рима.

Гриша как-то на репетиции, когда я прочел эти две строчки, удивившись, спросил: мол, ты уверен, что «в ущелье», а не «в предместье»? Не было под рукой стихотворения, чтобы проверить, и на следующей репетиции Гриша признал: «Надо же, а я как-то это промахнул — именно „в ущелье“ — мало кому такое в голову придет». Но тут еще, вероятно, надо учесть отголоски состояния души автора в тот момент — но об этом дальше:

Теперь, не замочив кафтана,

канаю мимо.

Что за юношеский сленг? Я помню классе в 9-м или 10-м (начало 60-х) мы часто им пользовались. Типа: «не трожь кафтан, канай отседа». Что же вынудило серьезного человека пойти на такой школьно-блатной язык? Смотрим дальше:

Моя подружка Микелина

в порядке штрафа

мне предпочла кормить павлина

в именье графа.

Что-то такое прозревается: какая-то подружка, штраф, какой-то граф. Треугольник, что ли? Видимо, эта Микелина затащила Бродского (тогда еще малоизвестного, особенно, думаю, в Риме и далеко еще не нобелевского лауреата) к какому-то модному и, уж наверное, богатому графу — один павлин дорисовывает воображение, оставляет его любоваться этим павлином, а сама, как мне видится, удаляется с графом в его апартаменты. Ситуация, конечно, довольно банальная, но не для Бродского. Думаю, для него эта Микелина не была пустым звуком, думаю, тут со стороны Бродского к этой «подружке» возникали какие-то чувства, и не исключено, что сильные, — иначе вряд ли появилось бы на свет это произведение.

Граф, в сущности, совсем не мерзок:

он сед и строен.

Я был с ним по-российски дерзок,

он был расстроен.

Представляю, что значит, по Бродскому, быть по-российски дерзким, с его «кафтаном» и «канаю», да еще начитавшись и наслушавшись о нем различных баек. Думаю, тут было чем расстроиться вряд ли что понимавшему графу.

Но что трагедия, измена

для славянина,

то ерунда для джентльмена

и дворянина.

«Трагедия, измена…» Конечно, это некоторая аллегоричность, как бы обобщенность, и Бродский говорит об этом, я бы сказал, с некоторым ерничаньем, но за всем этим ерничаньем, безусловно, чувствуется человеческая задетость. И дело не в рангах или породе, мне кажется, что острие боли скрыто все-таки в той самой Микелине.

Граф выиграл, до клубнички лаком,

(в смысле «любящий сладкие лакомства», понятно, какие имеет здесь в виду автор)

в игре без правил.

Он ставит Микелину раком,

как прежде ставил.

Вот эти строчки, помню, при чтении (моем) на какой-никакой публике вызывали главное неприятие у многих: дескать, ну ладно, ну ты, мол, талантлив, но зачем такой эпатаж и фрондерство? Но ведь я же говорил — тогда я читал еще мало чего понимая и связывая. И вот, наконец, почти по-детски:

Я тоже, впрочем, не в накладе:

и в Риме тоже

теперь есть место крикнуть «Бляди!»,

вздохнуть: «О Боже».

Интересный диапазон. Когда мы с Малой драмой готовились к гастролям в Риме, я вспоминаю, каким представлялся мне этот «Вечный город» — соборы, Тибр, Колизей и памятники, памятники, памятники… Асфальт и камни. И какое было удивление, что в Риме можно было спуститься по тенистой тропинке к центру города, что он бывает почти домашним и не таким официозным, как представлялся, что на одного нашего актера, любившего снимать на видео и фотографировать, буквально у Колизея налетела ватага мальчишек — одна группка вырвала камеру, другая — фотоаппарат, третья — сумку, все — в разные стороны, и неизвестно, чем бы это все кончилось, не подоспей на помощь какие-то английские туристы. Конечно, всякое сравнение страдает, тем не менее, тут есть аналогия с Бродским — известно по тому же «Мрамору», что такое Рим для поэта: нечто гармоничное и справедливое — и вдруг такая личностная заноза — Микелина — «И в Риме тоже…»

Вот, по сути, кажется, и вся история (кто из нас этого не испытал?), можно было бы и закончить это стихотворение, однако:

Не смешивает пахарь с пашней

плодов плачевных.

Потери, точно скот домашний,

блюдет кочевник.

Однажды на репетиции, когда я прочел эти строки (я часто разбавлял ход репетиций строфами этого стихотворения), Гриша спросил, как я их понимаю. Я ответил: «А просто мудреем…» Мне сейчас действительно кажется, что без потерь не помудреть.

Чем был бы Рим иначе? гидом,

толпой музея,

автобусом, отелем, видом

Терм, Колизея.

Интересно, что вопрос стоит вначале, а далее идет точное утверждение. И тут он блестяще, в шести понятиях, передал всю индустрию туристического бизнеса. И вдруг, словно из пекла в прохладу:

А так он — место грусти(!), выи,

склоненной в баре,

и двери, запертой на виа

дельи Фунари.

Очевидно, это облюбованное место на улице Фунари. Интересная деталь — «двери запертой» — видимо, поэт был вхож и при запертых дверях.

Сидишь, обдумывая строчку,

и, пригорюнясь,

глядишь в невидимую точку:

почти что юность.

Эти строчки мне особенно нравятся, и не только потому, что здесь найдена блестящая рифма: «пригорюнясь» и «юность», может быть, не шибко твердая, но потрясающая неожиданностью. А еще и потому, что мы видим здесь героя, как мне кажется, каким-то «домашним», я бы сказал почти ребенком, и здесь он вызывает у меня человеческое сочувствие. И вдруг, как-будто испугавшись минутной слабости, он выходит на новый виток:

Как возвышает это дело!

Как в миг печали

все забываешь: юбку, тело,

где, как кончали.

Пусть ты последняя рванина,

пыль под забором,

на джентльмена, дворянина

кладешь с прибором.

Это как последние всхлипывания ребенка после бурного плача, когда уже обнаружился новый интересный объект, но нужно еще распроститься со старым, и распроститься, конечно, надо по максимуму, с известной долей бравады:

Нет, я вам доложу, утрата,

завал, непруха

из вас творят аристократа

хотя бы духа.

Забудем о дешевом графе!

Заломим брови!

Поддать мы в миг печали вправе

хоть с принцем крови!

Вот интересно, казалось бы, все сказано и можно подвести черту и закончить стихотворение, а уж потом начать следующее, которое нам еще предстоит услышать. Казалось бы, «по схеме» и по теме поэт написал два разных стихотворения, однако это только «казалось бы».

И тут, мне кажется, пора копнуть один из самых важных пластов Бродского этого периода. 1981 год. Душа поэта еще в «пограничном», если можно так выразиться, состоянии. Он уже не «русский», но еще далеко не «американец». Еще не изжиты ни позорище суда, ни ссылка и, наконец, высылка, все страшно оголено, и он долго, как мы знаем, находится в самочувствии изгоя и «пасынка», как он дальше скажет, и многого, конечно, простить не сможет. Он даже как-то признался, что когда уже в более поздние времена его приглашали в Питер (он был тогда, вроде, в Финляндии), он отказался, сказав, что боится, что при подъезде к Комарово у него разорвется сердце — тут и Ахматова, и друзья, и «Васильевский остров»… «Дважды в одну струю не ступишь…» — говорит он в «Мраморе» устами Публия. И понятно, что в этом состоянии, пусть даже такой частный, личный факт с Микеленой и пресловутым графом мог взорваться, как искра в каком-нибудь загазованном помещении. Отсюда и некоторая бравада, и колющий обывательское ухо слог. (А по-моему, это и есть свобода высказывания.)

Зима. Звенит хрусталь фонтана.

Для северянина это, конечно, парадоксально. Обычно мы привыкли, что если уж «зима», то «лошадка снег почуя», или замерзающий ямщик, или «мчатся тучи», или, в лучшем случае, «мороз и солнце!», а тут вдруг «звенит хрусталь фонтана» (кстати, звенит он все-таки оттого, что на лету превращается в льдинки). Но это все не просто пейзаж или описание, это, как мне кажется, набор признаков проходящего кризиса. Душа начинает оттаивать.

Цвет неба — синий.

Подсчитывает трамонтана

(видимо, это ветер в Италии)

Пиния — южная сосна, похожая на наш кедр, но Бродский уже сосной ее не назовет. Кстати, к пинии у него, видимо, особое расположение — в том же «Мраморе» у Публия есть очень схожая фраза: «… горы синеют, Тибр извивается, пинии шумят — каждую иголочку видно».

Что год от февраля отрезал,

он дрожью роздал,

Представьте себе круглый пирог или торт, разделенный на двенадцать сегментов: январь, февраль и т. д.

и кутается в тогу цезарь

(верней, апостол).

Это частая его полуоговорка, полуприкол. О цезарях (о царях, королях, генсеках или президентах — это все цезари) поэт много сказал в своем творчестве. Интересно, что он с ними не расправлялся, не изобличал, по-моему, даже считал, что они нужны, иногда, правда, подставлял рядом (в том же «Мраморе») поэта, и сразу становилось ясно who is who.

В морозном воздухе, на редкость

прозрачном, око,

невольно наводясь на резкость,

глядит далёко —

на Север, где в чаду и в дыме

кует червонцы

Европа мрачная. Я — в Риме,

где светит солнце!

И это тоже признак оттаивания души.

Вообще для Бродского Рим — это не просто «вечный город», это целый мир, будоражащий его воображение. Я помню в детстве, играя с игрушечными солдатиками, которых было не ахти как много, но тогда в ход шли и пустые катушки от ниток, и спичечные коробки, и даже пуговицы, я, как полководец, командовал своей армией. Я давал каждому имена, спорил с ними, отстаивал свои позиции, даже, помню, кого-то сажал в карцер — это был мой мир, и я был в нем полноценен и счастлив. Что-то подобное, мне кажется, происходило и с Бродским, когда речь касалась Рима. Не сегодняшнего, конечно, а той ИМПЕРИИ, того Рима, который «правит миром» и который — «мир вскормивший».

Есть в нем (Бродском) некая ностальгия по тому Риму, и видно, как дороги ему развалины и осколки той эпохи, так много ему говорящие. Мне кажется даже (шучу, конечно), он жалел, что «с умом и талантом» родился не в древнем Риме.

Я, пасынок державы дикой

с разбитой мордой,

другой, не менее великой,

приемыш гордый, —

я счастлив в этой колыбели

Муз, Права, Граций,

где Назо и Вергилий пели,

вещал Гораций.

Да, Гораций, конечно, занимал у Бродского особое положение, недаром в «Мраморе» ему отведено так много места, и потому интересно, скажем, что Назо и Вергилий «пели», а Гораций «вещал», т.е., очевидно, высказывал «вещие» мысли. Бродский прекрасно знал всю древнеримскую поэзию, и иногда создается впечатление, что он с поэтами (теми) как бы на равных, он с ними (как в том детском примере с солдатиками) беседует, спорит, соглашается, иногда даже посмеивается над ними. В этом плане исключительно интересна сцена в «Мраморе», где Туллий, прежде чем бежать из Башни, скинув в шахту лифта бюсты поэтов, беседует с ними — это даже не монолог, я бы сказал, это диалог с бюстами (Сережа Дрейден делает это замечательно), и тут мы узнаем самого Иосифа Бродского, где он с поэтами, как с современниками, абсолютно на «одной ноге» и, не стесняясь, причисляет себя к их сонму. Мне, впрочем, симпатична такая степень его самосознания.

Попробуем же отстраниться

взять век в кавычки.

(то есть, сравняться, не учитывать время)

Быть может, и в мои страницы,

как в их таблички,

(ну да, они же писали на табличках)

кириллицею не побрезгав

и без ущерба

для зренья, главная из Резвых

взглянет — Эвтерпа.

Я боюсь судить и, может, ошибаюсь, но, мне кажется, у Бродского был такой пунктик — стеснение перед Западом за свою «кириллицу» (т.е. славянскую письменность), особенно теперь, когда он становится «гражданином мира»; недаром он очень быстро овладевает английским (в какой-то из своих статей восхищается им) и под конец жизни переходит в основном на прозу, которую пишет на английском языке. Но тут есть еще одна мысль — обратите внимание: «главная из Резвых… » По-видимому, он всех богинь искусств: Мельпомену, Терпсихору и т. д. (сколько их, девять что-ли?) — называет Резвыми, но самая «резвая» из них, по Бродскому, понятно, Эвтерпа — богиня поэзии. И разве не назовешь это стихотворение «резвым» от начала и, как мы увидим, до конца — и по замыслу, и по игре ума, и по некоторому хулиганству даже?

Не в драчке, я считаю, счастье

в чертоге царском,

но в том, чтоб, обручив запястье

с котлом швейцарским,

остаток плоти терракоте

подвергнуть, сини,

исколотой Буонарроти

и Борромини.

Я специально не прерывал эту строфу, надеясь вызвать у вас некоторое раздражение от непонимания, которое, признаюсь, испытал при первом прочтении. Ну, ладно, могу понять, что счастье не в разборе лакомых кусков (мест) где-то в высокопоставленных инстанциях, даже понимаю, что такое — «обручив запястье с котлом швейцарским (котлы — это по той же «школьной бене» — часы, красиво, конечно, хотя не всем понятно…), но дальнейшие строчки меня пугали пустой вычурностью и выпендрежем, пока я не удосужился полезть за словарем (СЭС) и не раскрыть его на БА… БИ… БО… БУ… Буонарроти, а там всего два слова: «см. Микеланджело»… Расписавшись в своей серости (лучше поздно, чем…), я открываю для себя, что Микеланджело Буонарроти и Франческо Борромини — великие архитекторы Возрождения, которые шпилями соборов, построенными ими, раскололи итальянское небо. Ну разве это не высота? (И не резвость?) «Остаток плоти терракоте (какая рифмическая атака!) подвергнуть», а короче подвергнуть вечности: терракота — цвет Рима (для Бродского), цвет вечности.

zotych7

zotych7