Работа по таймеру что это

Тайм-менеджмент: 15 методов эффективного управления временем

Что такое тайм-менеджмент

Экономист Питер Друкер писал, что менеджмент будет все больше выходить за рамки коммерческих предприятий, где появился в попытке организовать производство вещей.

Тайм-менеджмент — это техники и методы для управления временем. Это самоорганизация и управление собой. Тайм-менеджмент помогает человеку или компании планировать время и экономить ресурсы.

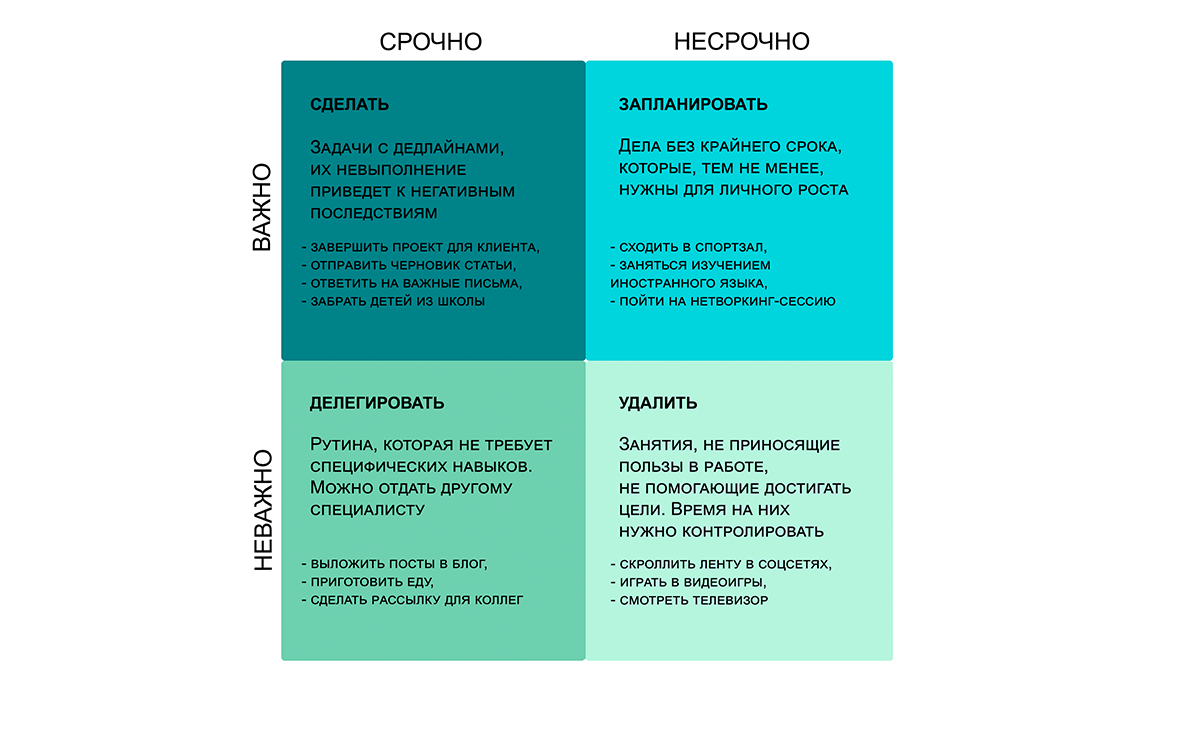

Например, если завалило работой, а вы не знаете, за что браться в первую очередь, следует расставить приоритеты. Матрица Эйзенхауэра помогает разобраться, какие задачи срочные и важные, а какие просто отвлекают.

Чем больше задуманного мы успеваем сделать, тем лучше качество нашей работы и жизни в целом. А в условиях цифровой трансформации и ускорения изменений, четкое распоряжение временем помогает сохранять фокус на целях и не отклоняться от курса.

Принципы тайм-менеджмента

Практически все существующие методы управления временем состоят из трех компонентов: приоритизации, планирования и структурирования.

Большая часть техник тайм-менеджмента опирается на структурирование и приоритизацию, и только малая часть — сложная комбинация всех трех принципов. Мы разберем 15 лучших методов тайм-менеджмента: от простых техник к сложным системам управления.

Лучшие методы тайм-менеджмента

1. Подготовка с вечера

Подготовка с вечера подойдет тем, кому трудно вставать рано утром — совет психолога Ника Уигнала [1]. Записывайте рабочие и личные задачи на завтра в конце рабочего дня. Так вы поймете свою нагрузку заранее и распределите задачи без утренней спешки. Можно готовить вечером план задач, рабочую одежду или обед с собой, если вы работаете вне дома.

2. Хотя бы N минут

Метод помогает справиться с прокрастинацией — откладыванием задач «на потом», даже если это важные или срочные дела. Если вы не хотите ничего делать, попробуйте начать хотя бы с нескольких минут на задачу: пять или десять. По мнению Джулии Мюллер, профессора Университета Лейпцига, так у человека останется право передумать, и оно повышает чувство контроля над ситуацией. Он перестает думать, что его принуждают делать что-то, чего он делать совершенно не хочет [2], поэтому дальнейшая работа идет легче.

3. Дедлайны

Ставьте четкие сроки сдачи работы — дедлайны. Понятные сроки стимулируют работать быстрее и помогают справиться с прокрастинацией. Исследователи Массачусетского технологического института выяснили, что даже самостоятельно установленные дедлайны помогают сдвинуть дела с мертвой точки [3]. При этом такие сроки работают хуже внешних дедлайнов, которые ставит руководитель или конкурсная комиссия. В личных делах внешним куратором может быть друг, коллега или родственник.

4. Поедание «лягушки»

Бизнес-тренер Брайан Трейси предлагает съедать «лягушку» каждое утро [4]— делать самую сложную и неприятную задачу самой первой. С утра мозг меньше нагружен информацией, поэтому вам будет проще справиться с трудным делом. После такой задачи все остальные покажутся пустяковыми и на них по-прежнему останутся силы.

5. Мелкие задачи

Это полная противоположность предыдущему методу. Делайте мелкие задачи — на 1–2 минуты — первыми, по возможности в тот же момент. Например, проверьте почту и оборудование, отправьте запросы или раздайте задачи. Это правило взято из метода Getting Things Done (GTD) бизнес-тренера Дэвида Аллена [5].

6. Автофокус

Метод «автофокуса» подойдет людям, которые часто работают с задачами без дедлайна. Два предыдущих принципа обязывают выбирать дело, и это чувство обязанности вызывает отторжение. Автор метода Марк Форстер считает [6], что сначала следует выписать все дела в единый список, а потом медленно его прочитать, пока не захочется остановиться на одной задаче. Объем задачи не имеет значения, важнее желание сделать ее прямо сейчас. Если получилось завершить дело сегодня — вычеркните его. Не получилось — перенесите в конец списка, и прочитайте его заново.

7. Сделайте это завтра

Автор книги «Сделай это завтра» [7] Марк Форстер рекомендует не браться за срочные задачи сразу, а откладывать их на завтра. Для этого нужно вести закрытые списки дел. В закрытый список невозможно добавить новую задачу, но можно занести в список на следующий день. Такой подход помогает сохранять фокус на текущих делах и делать только свою работу.

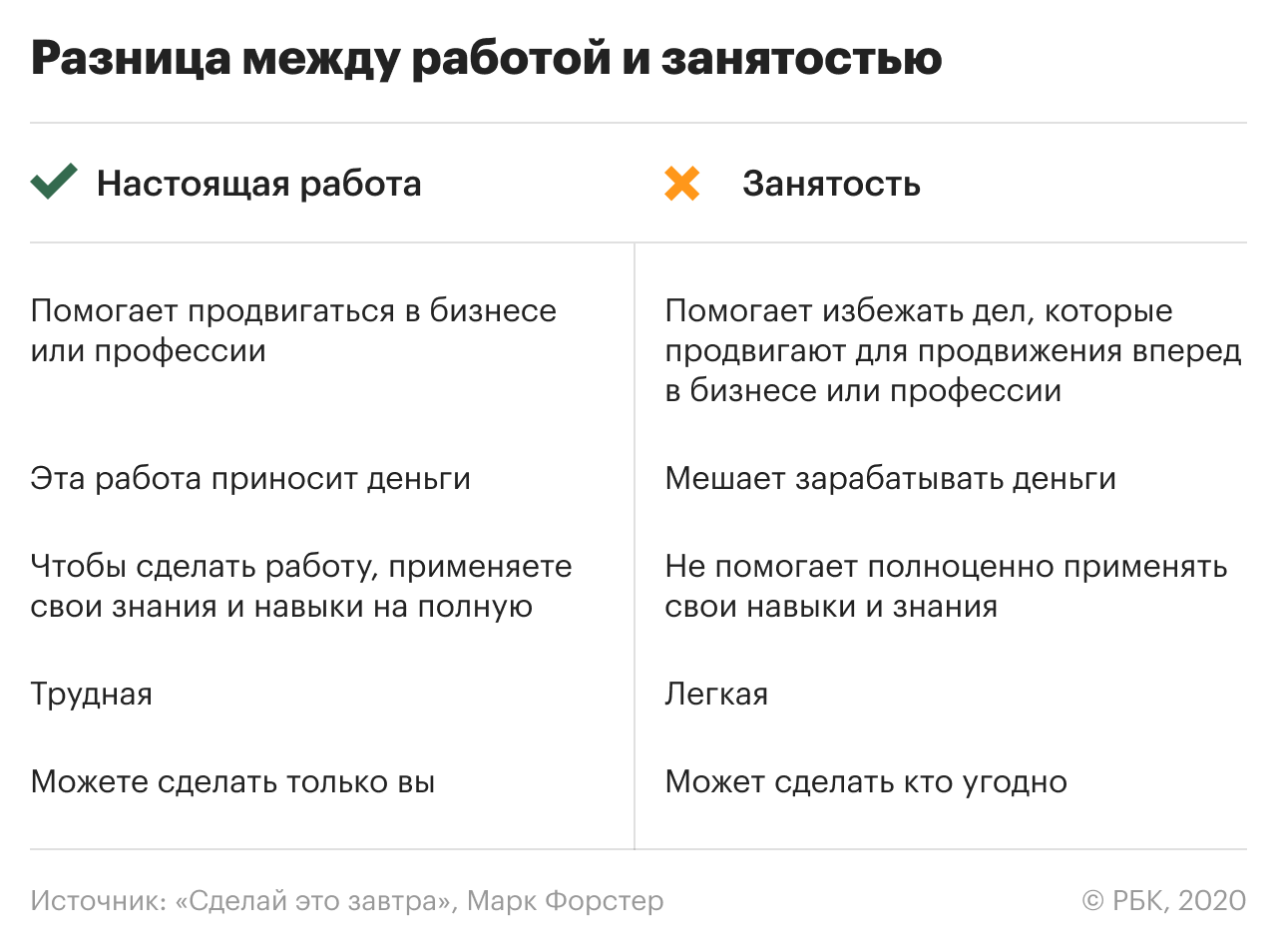

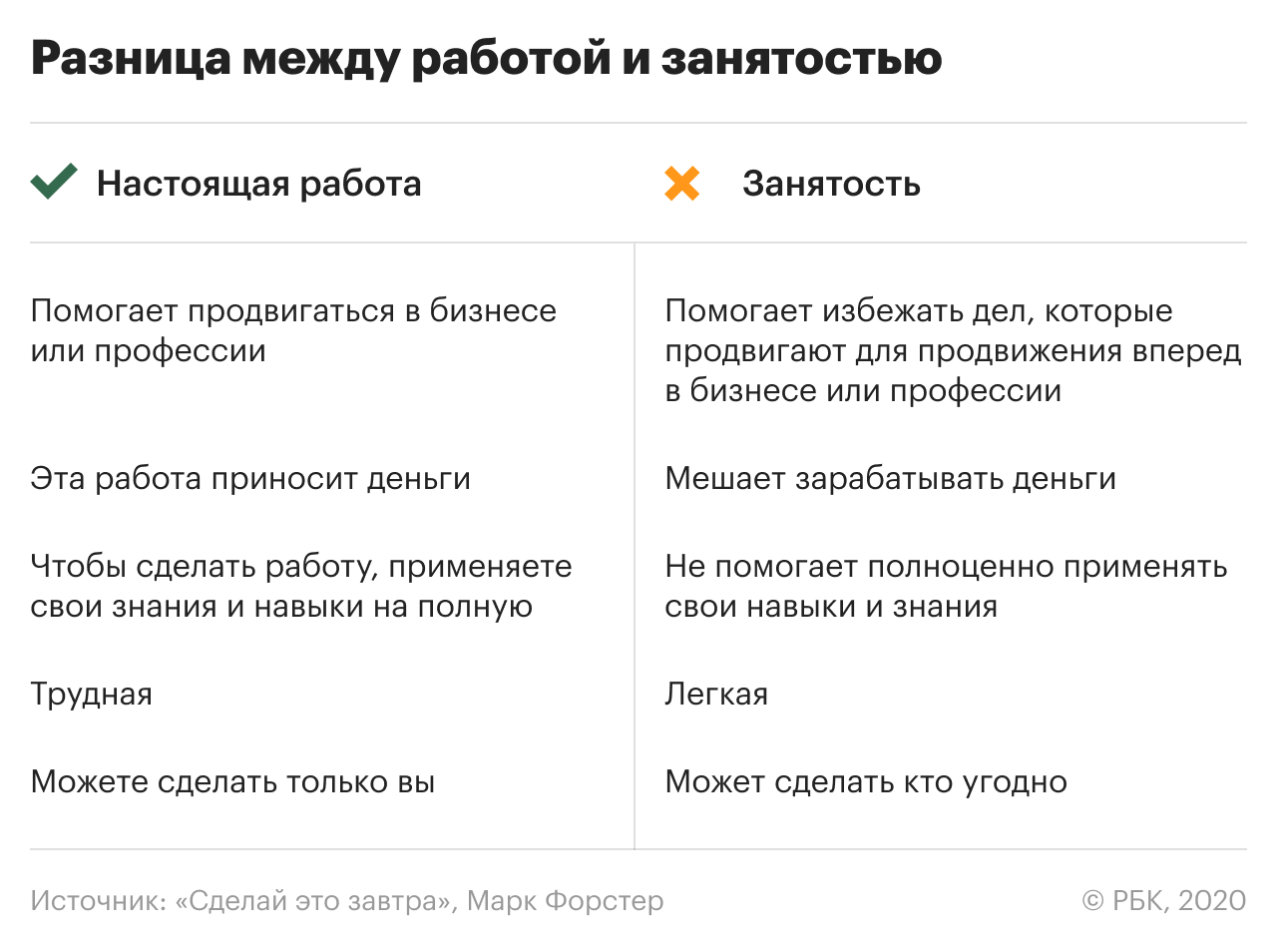

Форстер разделяет «свою настоящую работу» и «занятость». Настоящая работа помогает продвигаться в бизнесе или профессии. Здесь вы полноценно применяете свои навыки и знания. Часто выходите из зоны комфорта — делаете то, чего не делали раньше. Работать по-настоящему сложно, такая работа может вызывать небольшое сопротивление.

Занятость появляется, когда вы откладываете настоящую работу ради мелких задач. Деятельность — не то же самое, что действие. Если работа вызывает ощущение перегруженности, но не кажется сложной, — скорее всего, это занятость. Настоящая работа бывает сложной, но не заставляет чувствовать себя «белкой в колесе».

8. Деление большой задачи

Эту технику также называют поеданием салями или слона по кусочкам. Глобальная задача может испугать объемом. Чтобы к ней приступить, следует разложить большую задачу на небольшие этапы, декомпозировать. Например, «запуск нового проекта» звучит громко и давит ответственностью. Но когда в нем появляются конкретные шаги, становится проще: «начать исследование аудитории» → «поговорить с Сашей по пунктам анализа» → «изучить результаты» → «подготовить макет по результатам исследования». Задача «обрастает» конкретикой и уже не кажется невыполнимой миссией.

9. Одна задача в один промежуток времени

Многозадачность в интеллектуальном труде не работает. В 2009 году исследователи из Университета Стенфорда провели эксперимент [8]. Они выяснили, что когда человек делает несколько интеллектуальных дел одновременно, например, читает и разговаривает по телефону, то хуже запоминает и содержание разговора, и прочитанное. При этом не может определить, какая информация была важной, а какую можно было опустить. Если человек работает только над одним делом в один промежуток времени, он лучше справляется с задачей и хорошо запоминает информацию.

10. Методы фиксированного времени

Сюда относят методы работы по таймеру. Если завести привычку работать по таймеру, вы будете знать цену своему времени, работать продуктивнее, научитесь управлять ожиданиями, натренируете силу воли и предотвратите выгорание.

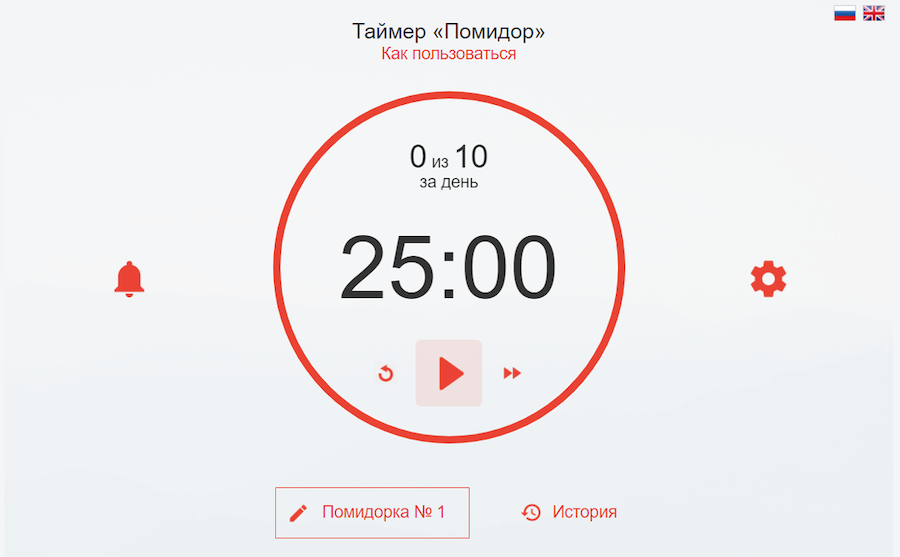

Техника Pomodoro. Метод помидора — это «система 25 минут» Франческо Чирилло. «Помидором» называют отрезок времени в 30 минут — 25 минут на работу и пять минут на отдых. Вы работаете 25 минут, делаете пятиминутный перерыв, затем снова уходите в работу. Через каждые четыре повтора — перерыв 30 минут.

Кстати, таймер называется «помидорным» потому, что Франческо Чирилло вначале использовал небольшой кухонный таймер в виде помидора.

Метод «90 на 30» Тони Шварца [9] и метод «52 на 17», который появился в результате исследования сервиса The Muse [10], строятся по похожему принципу. Первое значение — время в минутах, которое нужно отводить для работы, второе — время для перерыва.

Можно сказать, что это модификация дедлайнов, но в них жестко ограничивается само время на работу. Обилие коротких перерывов помогает «разгружать мозг», сменить деятельность и отвлечься.

Если хотите попробовать методы на практике, помните, что в них одинаково важны не только промежутки работы, но и промежутки отдыха. Чтобы методы работали, важно отдыхать и возвращаться к задаче в установленное время.

11. Принцип девяти дел

Этот метод основан на иерархии задач. Согласно принципу, в течение дня нужно «закрыть» одну крупную задачу, три задачи поменьше и пять мелких. Подходят дела вроде подготовки к встрече с будущими клиентами, и задачи попроще, например покупка корма питомцу. Так домашние дела не пропадают из вида и входят в расчет собственной нагрузки.

Вариация этого метода — «принцип трех дел» Криса Бейли [11]. Этот метод поможет тем, кто легко погружается в рутину и не уделяет должного внимания своим долгосрочным целям. По мнению Бейли, нужно завершать три дела в день, которые приближают вас к достижению глобальной цели. Например, час в день делать грамматические упражнения на английском или сформировать заявку на стипендию, если ваша глобальная цель — учеба за рубежом.

12. Канбан

Канбан — это метод организации работы, чтобы распределять нагрузку между людьми и делать работу точно в срок. Метод помогает видеть нарастающий темп работы и ничего не забывать.

Классический канбан — это таблица с тремя столбцами «Нужно сделать», «В работе» и «Сделано». Но столбцов может быть и больше, например, по количеству этапов в вашем проекте или на производстве, а их названия также могут меняться по усмотрению компании.

Все дела по умолчанию заносятся в первый столбец отдельной строкой или на отдельном стикере, карточке. Потом они перетаскиваются из одного в другой, пока, не попадут в последний столбец. Благодаря такому «перетаскиванию» можно легко отследить прогресс отдельного человека и всей команды.

13. Хронометраж

Экономист и автор книг по тайм-менеджменту Глеб Архангельский считает, что в основе планирования — понимание, где время расходуется эффективно, а где не очень. Архангельский предлагает планировать в три этапа.

14. Матрица Эйзенхауэра

Система ведения дел и приоритизации, которую придумал 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр в середине XX века. Все текущие и будущие дела распределяют по четырем категориям матрицы в зависимости от их срочности и важности. Матрицей сложно пользоваться постоянно, но можно периодически к ней возвращаться, если завалило работой и домашними делами. Вот как ей пользоваться.

15. Тайм-менеджмент по хронотипу

Метод подойдет тем, кто хочет составить для себя идеальный распорядок дня. Кандидат медицинских наук и клинический психолог Майкл Бреус считает [12], что существует четыре хронотипа. У каждого из них свое идеальное время для пробуждения, пик продуктивности и режим сна:

Бреус считает: если подстроить личное и рабочее расписание под собственные биоритмы, качество жизни станет намного лучше.

Приложения для управления временем

Эти приложения пригодятся, чтобы управлять задачами. Они подходят для большинства методов тайм-менеджмента из нашего списка.

Книги по тайм-менеджменту

Эти книги дополняют статью и раскроют техники подробнее.

Читайте также на РБК Трендах:

Надзиратель для фрилансера: выбираем систему учета рабочего времени

Чуть более ста лет назад инженер Фредерик Тейлор встал за спиной фабричных рабочих с секундомером и стал измерять, сколько времени они тратят на рутинные операции. Вскоре стало ясно, что их можно «оптимизировать» — повысить производительность с помощью системы научной организации труда. Именно из нее выросло современное массовое производство. Но могли ли тогдашние рабочие представить, что их правнуки примутся измерять свою производительность не по приказу капиталиста, а по собственной инициативе? Современным работникам умственного труда приходится самостоятельно планировать деятельность, а секундомер Тейлора им заменяют специальные программы для учета рабочего времени — тайм-трекеры.

Simple Time Track

Как правило, запуская приложение в первый раз, мы знаем, чего от него ждать. К примеру, текстовые редакторы и почтовики все в чем-то похожи. А вот у тайм-трекеров нет почти ничего общего. Их интерфейсы, странности и недостатки различаются радикально.

Тем не менее основа большинства средств для учета рабочего времени одна: почти каждый тайм-трекер снабжен встроенным таймером. А в особо тяжелых случаях таймер — это единственное, чем он снабжен. Тайм-трекер, с которого мы начнем, относится именно к этой категории.

Simple Time Track представляет собой расширение для Chrome. После установки оно добавляет свою иконку у правого края панели инструментов браузера. Нажатие на нее вызывает интерфейс тайм-трекера: сверху кнопки для создания, экспорта и удаления задач, ниже — список задач, созданных ранее.

Чтобы начать учет времени, нужно добавить новую задачу и запустить таймер. Отсчет будет идти до тех пор, пока таймер не остановят. В будущем к любой из остановленных задач можно вернуться и запустить таймер снова. Дополнительное время прибавится к тому, что было подсчитано ранее. Это может понадобиться в том случае, если задачу невозможно выполнить за один присест и приходится прерываться, чтобы заняться чем-то другим.

Более продвинутые тайм-трекеры позволяют изучать историю выполнения задач, строить сложные отчеты с ограничениями по времени и другим критериям и даже генерировать счета для отправки заказчикам. Simple Time Track умеет только считать время. Результаты можно посмотреть в том же списке или экспортировать их в файл CVS, чтобы перенести, например, в электронную таблицу. Самые простые потребности удовлетворит и это, но если нужно что-то большее (а это, скорее всего, так), то лучше найти альтернативу посерьезнее.

TimeEdition

Причина непохожести средств для учета рабочего времени, видимо, в том, что на этом рынке никогда не было абсолютного победителя, который мог бы служить ориентиром. В итоге разработчики изучают потребности клиентов и приходят к совершенно различным ответам.

Создатели немецкого опенсорсного тайм-трекера timeEdition, судя по всему, точно знали, что нужно их пользователям. Эта программа приспособлена к строго определенному рабочему процессу, который укладывается в строго определенные рамки, и в этих рамках, вероятно, удобен. Людям, для которых она разработана, видимо, приходится иметь дело с несколькими заказчиками. При этом проекты, которые они для них реализуют, однотипны и состоят из одних и тех же этапов. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, использование timeEdition начинает напоминать бег по полосе препятствий.

Интерфейс основного окна timeEdition исключительно скуп. Он состоит из большой кнопки, которая запускает и останавливает таймер, самого таймера и трех меню для выбора заказчика, проекта и задачи, к которым относится этот таймер. С этими меню и связана основная сложность. Просто запустить таймер и начать работу не выйдет. Сначала эти меню нужно заполнить, добавив в программу информацию о заказчике, о проекте, а также обо всех возможных задачах, над которыми предполагается работать. Только после того, как все это сделано, можно начинать отсчет времени. Дело осложняется тем, что задачи, по сути дела, общие для всех проектов.

В отличие от Simple Time Track, timeEdition записывает не только суммарное время, потраченное на работу. Приложение запоминает начало и конец каждого отрезка времени, в течение которого пользователь работал над задачей. Это позволяет вычислять продолжительность работы, проделанной в течение дня, недели или месяца. Для получения этих сведений служит отдельное диалоговое окно. Кроме того, их можно импортировать в Excel.

Интересная особенность timeEdition: приложению можно поручить на лету переносить информацию об учтенном времени в электронный календарь — например, в Outlook или в Google Calendar. Это еще один альтернативный метод просмотра информации, накопленной в timeEdition.

Fanurio

Румынский кросс-платформенный тайм-трекер Fanurio написан на Java и рассчитан на фрилансеров с бюрократической жилкой. Втянувшись в его использование, легко почувствовать себя не то персонажем фильма «Бразилия», не то бухгалтером из песни группы «Комбинация», и хорошо, если не тем и другим сразу. Винить за это разработчиков не хочется. Фрилансеру, которому приходится жонглировать одновременно значительным числом проектов и таким же числом заказчиков, действительно будет трудно без того уровня организованности, на котором настаивает Fanurio. Другое дело, что фрилансеров с такой специфической проблемой не очень много.

В этой программе запуск таймера лишь финальная стадия долгой работы. Прежде чем учитывать время, Fanurio требует каталогизировать заказчиков, связанные с ними проекты и подразумеваемые ими задачи. Форма для создания каждой из этих сущностей имеет, кажется, больше полей, чем налоговая декларация 3-НДФЛ. Это, если вдуматься, превращает Fanurio в своеобразное подобие системы CRM — упрощенной, разумеется, до безумия, но для обычного фрилансера часто и такой уровень — это перебор. Но если ты не обычный фрилансер, то оценишь, что, кроме перечисленных возможностей, в Fanurio имеются средства для учета расходов, деловых поездок и платежей, а также инструмент для выставления счетов заказчикам.

Приложение развивается с 2006 года, и это заметно. Почтенный возраст выдают и его несколько старорежимный вид, и цена, которая напоминает о полузабытых временах shareware. Fanurio стоит 59 долларов, но испытать его можно и бесплатно. Для этого предусмотрена полнофункциональная пробная версия, которой хватает на пятнадцать суток.

Toggl

Toggl гораздо либеральнее, чем timeEdition, и не пытается загнать пользователя в известные, но тесноватые для многих рамки. В этом смысле он ближе к Simple Time Track, только уже без излишнего примитивизма. Toggl, как и все приличные тайм-трекеры, ведет своего рода журнал активности пользователя и умеет составлять отчеты с отбором задач по заданным критериям. Это не самое функциональное, не самое удобное и не самое приятное средство учета рабочего времени, но оно обладает резонным минимумом возможностей и предоставляет их бесплатно. Это редкость: за серьезные тайм-трекеры приходится платить.

Сам Toggl — это веб-сервис, но к нему прилагается опциональное приложение под все популярные платформы. Веб-сервис отвечает за учет, отчеты и настройки. Приложение же упрощает создание новых задач, а также запуск и остановку таймеров. Кроме того, оно добавляет несколько возможностей, которые невозможно реализовать в вебе. В частности, оно замечает, когда пользователь слишком долго бездействует, и предлагает остановить таймер.

Для каждой из задач можно указать заказчика и проект (впрочем, если не нужно, то можно и не указывать). Это можно использовать при генерации отчетов. Веб-сервис позволяет отфильтровать записи по дате, заказчику и проекту.

Таким образом удается узнать, сколько времени было потрачено в течение месяца на выполнение проекта, или долю рабочего времени, которую съели поручения определенного заказчика в течение недели. Платная версия Toggl (она обойдется в 5 долларов в месяц) добавляет поддержку совместной работы нескольких пользователей и возможность задать уровень почасовой оплаты (это нужно для того, чтобы подсчитывать, сколько денег принесут отработанные часы).

Timely

Простота создания новых задач делает Toggl похожим на планировщик наоборот: можно запускать отдельный таймер для каждого шага и получать в результате подробнейшие записи о выполненной работе. Но это сходство вряд ли было преднамеренным. С норвежским веб-сервисом Timely все иначе: его авторы сознательно делали гибрид электронного календаря и тайм-трекера. «Вместо того чтобы спрашивать, что вы делали на этой неделе, я спрашиваю, что вы планируете делать на этой неделе», — объясняет создатель Timely Матиас Миккельсен на сайте компании. Предполагается, что пользователь будет сначала планировать задачи, а затем следить за их выполнением.

Основа Timely — это полнофункциональный веб-календарь в духе Google Calendar, причем весьма неплохой. Он заметно удобнее и, как ни глупо это звучит, красивее гугловского. Поразительная плавность работы, редкая для веб-приложений, тоже идет ему в плюс. Timely вполне мог бы заменить и Google Calendar, и Apple Calendar, и Outlook для многих пользователей. Впрочем, у тех, кто привык к другому календарю и не нуждается в новом, остается шанс обойтись без болезненной миграции. Timely умеет автоматически загружать события из любого календаря, поддерживающего формат iCal (а его поддерживают более-менее все). В этом случае планирование можно продолжать в другом приложении, а Timely использовать только для учета времени.

Описывать, как пользоваться календарем, вряд ли стоит, поэтому сосредоточимся на различиях. Каждая задача, добавленная в календарь, имеет встроенный таймер, который можно запустить, кликнув по ней. Кроме того, для каждой задачи еще на стадии планирования можно установить ориентировочное время выполнения. Суммарное ориентировочное время выполнения всех задач, относящихся к проекту, и реальное отработанное время отображаются над календарем. Кроме календаря, в Timely имеются страницы, позволяющие просмотреть историю работы над каждым проектом и историю работы каждого пользователя по отдельности.

Возможность совместной работы нескольких пользователей — важная черта Timely. Этот сервис вполне может стать удобным инструментом менеджера, управляющего целой командой, особенно если часть участников проекта трудится удаленно. При помощи Timely легко узнать, кто и чем занимается прямо сейчас и на что уходит время и деньги. Еще одна из возможностей, нацеленных именно на такое применение, — это так называемый «бюджет». Для каждого проекта можно указать максимальное время выполнения или максимальную сумму, которую можно потратить на почасовую оплату работников. Timely будет следить за исчерпанием «бюджета» и предупредит о приближении к финишу.

Бесплатная версия сервиса позволяет одному пользователю вести не более трех проектов. Фрилансерская версия стоит 14 долларов в месяц и снимает ограничения с количества проектов. Кроме того, есть несколько тарифных планов, которые рассчитаны на компании и предлагают различные сочетания максимальной величины рабочей группы и максимального количества проектов. Они обойдутся в суммы от 49 до 199 долларов в месяц.

Chrometa

Это единственный тайм-трекер в этой статье, который не позволяет учитывать время, запуская и останавливая таймер вручную. Вместо этого он использует подход, который несколько лет назад популяризовал сервис RescueTime: специальная программа, установленная на компьютере пользователя, следит за активными приложениями и открывающимися документами, а затем сводит собранную статистику в отчеты, которые помогают понять, на что было потрачено время. Разница в том, что RescueTime был предназначен для людей, стремящихся повысить собственную продуктивность. Он делил сайты и приложения на полезные и бесполезные и показывал, куда утекает ценное время. Chrometa делит их по другому принципу: с помощью правил, задаваемых пользователем, этот сервис распределяет задачи по различным проектам, а затем подсчитывает затраченное на них время и, если надо, генерирует счета для выставления заказчикам. Вопреки ожиданиям, это не особенно удобно. Без ручной сортировки записей по проектам все равно не обойтись. Правила лишь сокращают необходимое для этого время. В итоге мороки с Chrometa едва ли не больше, чем с более традиционными тайм-трекерами, а удовольствия — ноль.

Harvest

Веб-сервис Harvest находится где-то на полпути от timeEdition к Fanurio. С последним его роднит деловитость, обходящаяся, впрочем, без передозировки бюрократии. Как и Fanurio, Harvest способен учитывать расходы, а также генерировать счета, причем по этой части его возможности, пожалуй, даже шире, чем у румынского собрата. В Harvest, к примеру, можно назначать различную оплату для разных исполнителей (как и Timely, Harvest позволяет следить за работой целой команды). Поскольку создавать задачи по мере надобности нельзя, в Harvest они используются скорее для обозначения типа выполняемой работы, а не для указания ее цели.

В результате складывается впечатление, что целевая аудитория — это менеджеры, которые желают озирать работу подчиненных с высоты птичьего полета и не особенно увлечены деталями. К такой мысли подталкивает и ценовая политика разработчиков. Бесплатная версия Harvest существует, но исключительно ограниченная. За однопользовательскую версию необходимо выплачивать 12 долларов в месяц. Командные версии стоят 49 и 99 долларов и рассчитаны на разное количество пользователей (9 и 99 человек соответственно).

TimeTrap

Суровым программистам и сисадминам, конечно, не до мышей и разноцветных окошек, поэтому удивляться обилию консольных тайм-трекеров на GitHub не приходится. Простейший тайм-трекер можно создать, введя в bash единственную строчку вроде такой:

После этого достаточно писать команду «tt описание задачи», чтобы добавлять в файл tt.csv новую запись с указанием точного времени начала выполнения очередного дела. Импортировав этот файл в Excel или обработав его иным способом, можно вычислить, сколько времени и на что именно было потрачено.

Оценить, на что похожи более серьезные консольные тайм-трекеры, можно по программе TimeTrap. Она написана на Ruby и устанавливается типичным для этого языка способом: при помощи команды gem install timetrap (понятное дело, она сработает только при наличии самого Ruby, менеджера пакетов RubyGems и — в идеале — операционной системы, совместимой с UNIX).

Аналогом деления задач по проектам и клиентам в TimeTrap служат так называемые таймшиты. При помощи команды «t sheet название таймшита» можно переключаться между ними (если таймшита с нужным названием не существует, он будет создан). Все перечисленные выше команды действуют только на текущий таймшит. Этим возможности TimeTrap не исчерпываются — подробности можно узнать на странице проекта.

Freckle

Freckle, пожалуй, лучший тайм-трекер из рассмотренных в этой статье. По разнообразию возможностей, удобству и продуманности он сравним с Timely. Во Freckle, правда, нет встроенного календаря-планировщика, но взамен этот веб-сервис предлагает богатейшие отчеты и отсутствующую в Timely «бухгалтерскую» функциональность.

Легкость создания новых задач и учета времени приближает Freckle к Toggl. И действительно, этот сервис можно использовать для столь же детального учета выполненных задач. Однако не менее доступен и другой подход — учет направлений деятельности вместо отдельных задач. Для этого достаточно вводить не описания конкретных задач, а хештеги, обозначающие, что именно ты делаешь. Freckle их потом сам внесет в собираемую статистику. Еще одна особенность, роднящая Freckle с Toggl, — возможность установить приложение для OS X, которое позволяет переключать таймеры, не открывая сам веб-сервис.

Для того чтобы составить представление о том, как идет работа, во Freckle не нужно переходить на страницу отчетов. Информация об отработанном времени представлена прямо на главной странице в виде таблицы с круговой диаграммой на каждый день. Диаграммы показывают, как рабочие часы распределились по различным проектам. Отчеты, в свою очередь, эффективно сводят на одной странице информацию из различных источников.

Инструменты для выставления счетов, встроенные во Freckle, демонстрируют, как избежать усложнения интерфейса, которое тянет ко дну другие серьезные тайм-трекеры. Вместо того чтобы вынуждать пользователя вводить всю необходимую информацию заранее и заполнять бесконечные формы, сервис запрашивает недостающие по мере надобности.

В сумме все эти качества объясняют популярность Freckle. Таким количеством именитых пользователей не может похвастаться ни один из его конкурентов.

Главный недостаток Freckle — цена. У сервиса нет бесплатной версии — даже настолько урезанной, как у Harvest. В течение двух недель им можно пользоваться бесплатно, а затем придется платить не меньше 19 долларов в месяц (это однопользовательский тарифный план). Более дорогие тарифные планы (49 и 199 долларов в месяц) отличаются только увеличенным количеством пользователей и повышенной внимательностью техподдержки.

Впервые опубликовано в журнале «Хакер» от 02/2015.

Автор: Олег Парамонов