Работоспособность в чем измеряется

Методы измерения работоспособности

Изменение динамики работоспособности можно изучить тремя способами: измерение трудовых показателей, изменения в протекании основных физиологических функций, анализ протекания основных психических процессов.

Измерение трудовых показателей может осуществляться с помощью двух основных методов:

1. Измерение почасовой выработки;

2. Измерение продолжительности выполнения технологических операций.

Измерение почасовой выработки не всегда отражает действительную картину динамики работоспособности (например, сборщиц на конвейере) по следующим причинам:

— наблюдение за использованием рабочего времени, проведенные в течение рабочего дня показали, что на рабочих местах очень часто происходят перерывы в работе по независящим от рабочих причинам (выход из строя инструмента, приспособления, уход с рабочего места по естественным надобностям и т.д.). Поэтому понижающееся в отдельные промежутки времени количество выпускаемой продукции не является только следствием увеличения утомляемости;

— при сборке приборов на поточной линии с прямоточным расположением рабочих мест (основная форма организации сборочных работ) выработка за каждый час работы может оставаться до некоторого момента без изменений, несмотря на развивающееся утомление и снижение работоспособности отдельных рабочих;

— в связи с тем, что технологический процесс сборки на поточной линии осуществляется последовательно, т.е. узлы передаются с одного рабочего места на другое по движущейся конвейерной линии, задержка работы на одной технологической операции вызывает задержку и на другой. Поэтому снижение выпуска продукции на отдельных рабочих местах часто происходит не вследствие утомляемости сборщиц, а из-за несвоевременной подачи изделий в предыдущей технологической операции.

Поэтому чаще всего используется второй метод (путем хронометражных замеров через каждый час).

В начале наблюдается постепенное улучшение, достижение максимума (минимума) в послеобеденное время, резкое падение в течение всей второй половины рабочего дня. Успешное выполнение достигается не сразу, наблюдается непродолжительное время и сменяется резким падением (график психологической методики, рис. 5).

При оценке работоспособности следует учитывать ее интенсивность (25%.50% и т.д. от максимальной); специфику деятельности (умственная, физическая, сенсорная); по максимуму актуальных функций (устойчивость внимания, цветоразличение и пр.); по стабильности и др.

Работоспособность зависит от пола и возраста людей. Так, у женщин она ниже, отличается меньше стабильностью, характерны резкие колебания и ярко выраженная фаза утомления, особенно во второй половине дня.

У мужчин и женщин после 40 лет динамика ПТ характеризуется снижением устойчивости, усилением фазы утомления, сокращением фазы повышенной работоспособности. В большей степени это проявляется у женщин (в 50-54 годам утомление может наступать уже после первого часа работы).

4. Понятие режима труда и отдыха, его сущность.

Режимы труда и отдыха должны строиться с учетом как физиологических закономерностей приспособления организма человека к условиям трудовой деятельности, так и особенностей конкретного трудового процесса. Их исходной базой является изменение работоспособности в течение рабочей смены, суток, недели и т.д. В соответствии с этим различают внутрисменные, недельные, суточные, годовые режимы труда и отдыха.

При разработке рекомендаций по рациональному режиму труда и отдыха необходимо учитывать следующие выводы физиологов труда:

— во-первых, высокий уровень работоспособности и ПТ может поддерживаться в течение всего рабочего дня только при наличии необходимых перерывов для отдыха в рабочее время;

— во-вторых, регламентированные перерывы для отдыха более эффективны, чем перерывы по усмотрению рабочего;

— в-третьих, один большой перерыв менее эффективен, чем несколько перерывов той же суммарной продолжительности;

— в-четвертых, наиболее эффективны перерывы, устанавливаемые в начальной стадии появления утомления у работника, т.е. при первых признаках снижения работоспособности с тем, чтобы приостановить резкое ее падение;

— в-пятых, случайные простои из-за плохой организации не могут считаться отдыхом;

— в-шестых, переключение на другую работу и производственная гимнастика при соответствующей физиологически обоснованной организации являются активными формами отдыха;

— в-седьмых, микропаузы в 1-2-сек. необходимы для поддержания ритма труда.

Изменение работоспособности в течение рабочей смены, суток, недели и т.д., отображающие взаимосвязь организма человека с условиями и характером трудовой деятельности, являются исходной базой для построения рациональных режимов труда и отдыха.

Режим труда и отдыха в течение смены необходимо строить таким образом, чтобы обеспечить рациональное чередование времени работы человека с микропаузами, регламентированными перерывами на отдых и обед. Распределение, длительность и содержание этих элементов внутрисменного режима должны осуществляться с учетом закономерностей изменения работоспособности человека в течение смены, обусловленного характером и тяжестью труда.

Задача рационализации внутрисменного режима труда и отдыха заключается в том, чтобы найти средства повышения работоспособности в периоды ее снижения (во время врабатывания и в период развивающегося утомления). Воздействовать в этом направлении возможно и в тот и в другой период. Однако средства при этом должны быть различны.

Как показывают исследования С.А. Косилова и Ю.В. Мойкина, время, приходящееся на микропаузы, составляет около 9% длительности смены. Отсутствие микропауз при работе приводит к быстрому развитию утомления и снижению работоспособности в 2- 2,5 раза.

Отдых рабочие должны проводить в благоприятных условиях, так как от этого зависит скорость восстановления физиологических функций, а следовательно, и эффективность перерывов.

Суточные режимы труда и отдыха. Особенности суточного распорядка жизнедеятельности обусловлены тем, что на протяжении суток должны быть предусмотрены определенные статьи расхода времени. Все время суток подразделяется на рабочее и нерабочее. Последнее в свою очередь имеет следующие составные части:

— время на домашний труд и самообслуживание;

— время на сон и еду;

— время на передвижение к месту работы и обратно;

— время, затрачиваемое на учебные занятия, повышение квалификации, самообразование, воспитание детей, общественную деятельность и отдых.

При проектировании длительности смен, порядка чередования рабочих дней и дней отдыха, порядка перехода из смены в смену, начала и окончания работы исходят из того, что работа не должна начинаться ранее 6, и оканчиваться позднее 24 часов по местному времени: длительность рабочей смены у лиц с полным рабочим днем не должна быть, как правило, менее 6 и более 8 часов; продолжительность ежедневного отдыха (между сменами и т.д.) должна быть не менее двойной продолжительности времени работы, предшествующей отдыху.

Если время работы трудящихся совпадает с периодами наивысшей работоспособности, человек сможет выполнить максимум работы при минимальном расходовании энергии и минимальном утомлении.

Исходя из указанных закономерностей развития суточной периодики работоспособности человека, следует определять сменность работы предприятий, начало и окончание работы в сменах, перерывы на отдых и сон.

При прочих равных условиях утренняя и дневная смены являются более предпочтительными, так как они начинаются после полноценного ночного отдыха и совпадают с временем суток, когда физиологические функции и работоспособность человека находятся на высоком уровне. Поэтому работа на предприятиях с прерывными техническими процессами должна строиться преимущественно в две смены.

Ежегодный отпуск устанавливается для трудящихся в законодательном порядке, а его продолжительность зависит от тяжести, сложности и ответственности труда. Экономическая и физиологическая эффективность очередных отпусков зависит не только от их продолжительности, но и того, насколько правильно и рационально используется отпускное время.

Гибкие графики рабочего времени в определенной мере дают трудящимся возможность работать в рамках индивидуальных режимов. Системы гибких графиков включают периоды рабочего дня, когда присутствие работника обязательно: так называемые фиксированные диапазоны времени.

Вахтовый метод может быть отнесен к категории режимов распределение средней продолжительности рабочего времени в течение года при соблюдении средней продолжительности труда. В нашей стране данный график широко используется с 1981 г. и связан с освоением крайнего Севера. Этот режим напоминает омскую равнодневку, но количество дней работы и дней отдыха увеличивается: от 15 дней до 30 дней. Существенным недостатком данного режима является отсутствие нормальных условий труда. В настоящее время этот метод сократился из-за экономических условий в стране.

Работа неполное рабочее время может принимать разнообразные формы в зависимости от отработанных часов, времени дня, недели или года. Среди особых форм занятости неполное рабочее время можно назвать деление рабочего места, предпенсионную занятость, сокращенный рабочий день по семейным обстоятельствам, сменную работу неполное время.

За рубежом существуют некоторые другие нетрадиционные режимы труда и отдыха:

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ — состояние человека, определяемое возможностью физиологических и психических функций организма, которое характеризует его способность выполнять конкретное количество работы заданного качества за требуемый интервал времени. В процессе труда Р. не является стабильной, подвергается изменениям, соответствующим различным фазам (периодам).

врабатывание — повышение Р. в начальном периоде деятельности (процесс вхождения в работу); в зависимости от характера труда и индивидуальных особенностей работника эта фаза длится несколько минут или 1,5—2 ч;

высокая и устойчивая Р. — на фоне относительно стабильных реакций организма происходит увеличение трудовых показателей, отмечается повышение производительности труда, сокращение затрат рабочего времени на выполнение операций, уменьшение брака и сокращение простоев оборудования; в зависимости от степени тяжести труда эта фаза может длиться 2—3 ч;

снижение Р. — проявляется (в результате развивающегося утомления) в увеличении времени рефлекторных реакций, снижении внимания, появлении лишних движений и ошибочных действий, ухудшении состояния сердечно-сосудистой и др. систем организма; ухудшаются и производственные показатели — уменьшается выработка, увеличивается время на выполнение операций, растет количество бракованных изделий.

В течение смены Р. повышается в первые часы работы, затем поддерживается на высоком уровне и снижается к обеденному перерыву. Описанные фазы повторяются и после обеда. Но во второй половине смены фаза врабатывания протекает быстрее, а следующая фаза характеризуется снижением Р. и меньшей продолжительностью; снижение Р. наступает раньше и развивается быстрее в связи с более глубоким развитием утомления.

Утомление является нормальной физиологической реакцией, выполняющей определенную защитную роль в организме, — предохраняет его отдельные физиологические системы от перегрузки и возможного нарушения функций. Это своеобразный сигнал, что требуется отдых. Если отдых оказывается недостаточным, при продолжении работы происходит кумуляция утомления. Появляются признаки хронического утомления и переутомления, которое сопровождается быстрым падением производительности труда, а нередко — отказом от дальнейшей работы. Наличие резких колебаний Р. и кратковременность высокой устойчивой ее фазы является признаком чрезмерной тяжести или напряженности труда.

Для повышения Р. и профилактики утомления необходимо внедрение научно-обоснованных режимов труда и отдыха, которые должны быть направлены на то, чтобы процесс врабатывания проходил достаточно быстро, период устойчивой Р. занимал максимум рабочей смены, а спад Р. был отодвинут к ее концу. Физиологически рациональный внутрисменный режим труда и отдыха способствует стабилизации уровня Р., повышению производительности труда в течение всей рабочей смены и сохранению здоровья работников.

Полезное

Смотреть что такое «РАБОТОСПОСОБНОСТЬ» в других словарях:

работоспособность — работоспособность … Орфографический словарь-справочник

Работоспособность — Работоспособность это состояние изделия, при котором оно способно выполнять заданную функцию с параметрами, установленными требованиями технической документации. Отказ это нарушение работоспособности. Свойство элемента или системы… … Википедия

работоспособность — См … Словарь синонимов

работоспособность — потенциальная возможность индивида выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение определенного времени. Р. зависит от внешних условий деятельности и психофизиологических ресурсов индивида. По отношению к… … Большая психологическая энциклопедия

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ — РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, работоспособности, мн. нет, жен. (книжн.). отвлеч. сущ. к работоспособный. Работоспособность ученого. Большая работоспособность. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

Работоспособность — потенциальная возможность человека выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение определенного времени. Зависит от внешних условий деятельности и психофизиологических ресурсов индивида. Выделяют три уровня Р.:… … Словарь черезвычайных ситуаций

работоспособность — Состояние, при котором транспортное средство или его компоненты могут выполнять свои функции в соответствии с конструкторской или эксплуатационной документацией. [Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств]… … Справочник технического переводчика

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ — состояние изделия, при котором в данный момент времени его основные параметры находятся в пределах, установленных требованиями нормативно технической документации. Из работоспособного состояния изделие может перейти в неработоспособное вследствие … Большой Энциклопедический словарь

Работоспособность — взрывчатых веществ (a. strength of explosives; н. Arbeitsfahigkeit der Sprengstoffe; ф. capacite des explosifs; и. capacidad de explosivos) способность BB производить при взрыве механич. работу за счёт расширяющихся газообразных продуктов … Геологическая энциклопедия

работоспособность — РАБОТОСПОСОБНЫЙ, ая, ое; бен, бна. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ — термин, применяемый в технической термодинамике для обозначения макс. работы, к рую может совершить система при переходе из данного состояния в равновесие с окружающей средой. Физический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия.… … Физическая энциклопедия

Книги: Организация труда и отдыха персонала

Работоспособность — потенциальная возможность индивида выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение определенного времени.

— объективные показатели: производительность и качество труда;

— субъективные показатели: степень удовлетворенности работника результатами своего труда, вовлеченность разных сторон и уровней психики человека в осуществление деятельности, активизация умственных способностей и мотивационно-волевых компонентов, психологическая цена результата по величине затрат личностных ресурсов.

Виды работоспособности

Предлагается несколько классификаций работоспособности.

Общая работоспособность отражает способности человека выполнять любую общественно полезную деятельность. Это характеристика устойчивых качеств здоровья человека.

Профессиональная работоспособность отражает характеристики тех систем и функций человека, которые необходимы для выполнения профессиональных задач. Например, в результате заболевания или травмы человек потерял слух, но это может не отразиться существенным образом на выполнении им профессиональных обязанностей, связных с корректировкой текстов в типографии.

Потенциальная работоспособность характеризует максимально возможный объем работы, который способен выполнить данный человек. Это значение близко понятию «экстремальная работоспособность», если имеется в виду объем работы, доступный человеку в экстремальной ситуации при полной мобилизации всех его сил.

Актуальная работоспособность характеризует состояние субъекта деятельности, определяющее уровень его эффективности в данный промежуток времени (например, в начале третьего часа работы). Предполагается, что актуальная работоспособность меняется во времени, и эти изменения закономерны, типичны для большинства людей, выполняющих данную работу.

Выделяют работоспособность умственную и физическую. При тяжелых физических нагрузках первично страдают мышцы, а при умственной — центральная нервная система. Хотя в спортивной медицине наблюдается ряд противоречий. В частности, при снижении физической работоспособности страдают соответствующие группы клеток центральной нервной системы.

В физической работоспособности выделяют силовую, выносливую и скоростную. Эти виды работоспособности изучались, главным образом, в сфере спортивной медицины, ибо представители различных видов спорта достигают наивысших результатов в случае тренировки специфичной для определенного вида спорта работоспособности. Например, стайер и спринтер нуждаются: один — в выносливой работоспособности, а другой — в скоростной.

Показатели работоспособности человека в течение дня изменчивы.

При непрерывной работе в течение 8 часов уровень работоспособности специалиста можно разделить на пять периодов

Период врабатываемости — стадия работоспособности, характерная для начала работы, когда работник, если можно так выразиться, «втягивается» в работу, на начальном этапе еще не обеспечивая максимальных показателей в труде. Такая стадия обычно длится 20…30 мин. По мере приложения волевого усилия работоспособность специалиста нарастает, он сосредотачивается на трудовой Деятельности, у него включаются механизмы автоматический действий и т. д.

Стадия оптимальной работоспособности — период, характеризующийся стабильными максимальными показателями производительности, субъективным состоянием комфорта. Может длиться 3-4 часа (величина его зависит от опыта работника, уровня мотивации и отвлекающих факторов). Производительность удерживается на высоком уровне, явления утомления отсутствуют, волевые усилия незначительны и характеризуются стабильностью. Задача руководителей и специалистов, ответственных за организацию труда персонала, состоит в обеспечении максимальной продолжительности этой стадии.

Период полной компенсации — стадия, на которой начинает развиваться утомление, так как работник уже израсходовал часть психофизиологических ресурсов. Продолжение работы на заданном уровне достигается усилием воли. В начальный период этой стадии качество работы не страдает, поддержание работоспособности обеспечивается волевой компенсацией. Продолжительность этого периода составляет 1-2 часа.

Период неустойчивой компенсации — снижается и качество деятельности, когда волевые усилия работника не в состоянии компенсировать расходуемые в процессе деятельности психофизиологические ресурсы. Субъективно на этой стадии формируется чувство усталости. Производительность труда постепенно снижается на 20…25%, у человека появляются выраженные субъективные и объективные признаки усталости. Если работу не прекратить, что возрастает количество ошибочных действий и негативных эмоций, связанных с трудовой деятельностью.

Конечный «порыв» — стадия, характерная для высокомотивированной работы, на которой волевые усилия позволяют поднять снижающуюся производительность труда.

Прогрессивное снижение продуктивности при продолжении работы — заключительный период.

В зависимости от вида труда, индивидуальных особенностей, состояния здоровья, профессиональной подготовленности продолжительность, чередование и степень выраженности отдельных стадий могут меняться в значительных пределах вплоть до выпадения некоторых из них. Соотношение продолжительности стадий работоспособности — один из показателей оптимальности организации процесса деятельности.

Если в течение рабочей смены работник делает перерыв на обед (длительностью ½-1 час), то динамика изменения работоспособности будет иной. Уже за 25-40 минут до перерыва она начнет падать и фактически достигает неприемлемых значений за 5-10 минут до перерыва. Хотя формально человек продолжает работать, психологически он уже «обедает». После завершения длительного обеденного перерыва работник не сразу выходит в режим оптимальной работоспособности, а снова проходит через стадию врабатываемости. Таким образом, длительный обеденный перерыв может существенно (на 10-20%) снижать общую результативность работы сотрудника. Специалисты так объясняют эти явления:

Методы оценки работоспособности

Выделяют прямые и косвенные методы оценки работоспособности

Элементарные методики оценивают один законченный, но предельно простой элемент операции (скорость и качество компьютерного набора, устный счет, просмотр рядов цифр и букв и т. д.). Их достоинствами являются простота и возможность точного количественного учета, а к недостаткам можно отнести тот, факт, что выполнение одного элемента еще не может полностью характеризовать качество профессиональной деятельности человека в целом.

Операционные методики позволяют вычленить и оценить один участок алгоритма работы, который заключается в выполнении законченного комплекса элементарных действий (начисление зарплаты бухгалтером, редактирование книги редактором и т. д.). Их достоинствами являются возможность количественной и качественной оценки реального сегмента трудовой деятельности, возможность сравнения труда разных специалистов и возможность оценки групповой деятельности. К минусам можно отнести более высокая трудоемкость и сложность стандартизации.

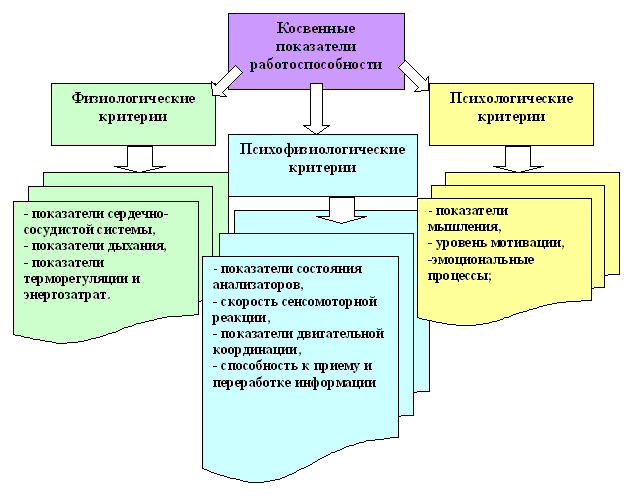

В качестве косвенных показателей работоспособности человека чаще всего используется динамика показателей функционального состояния организма или параметры протекания психологических процессов. Их оценка производится путём объективных измерений с использованием физиологических методов и тестов, а также на основе сбора и анализа данных субъективного состояния психических и соматических функций.

При исследовании физической работоспособности применяют метод дозированных мышечных нагрузок, создаваемых с помощью велоэргометра. В этом случае суждение о работоспособности составляется на основании изучения динамики показателей внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Умственная работоспособность человека отличается большим разнообразием и с трудом поддается оценке. Условно, труд человека-оператора можно разделить на три типа:

Работоспособность, как упоминалось, — системное качество, характеризующее субъект труда, уровень которого определяется большим числом факторов, относящихся к особенностям организации работы и самого работника (функциональным состоянием организма и величиной его резервных возможностей; профессиональным опытом и подготовленностью; направленностью личности, т.е. характером и степенью выраженности потребностей, установок и мотивов деятельности и рядом других факторов). Все факторы, влияющие на работоспособность, можно разделить на физиологические, психологические и профессиональные.

Физиологические детерминанты работоспособности. Выделяют три таких фактора.

Первый фактор — флуктуации(любое колебание или любое периодическое изменение) параметров функционирования организма, в частности изменения уровня лабильности сложных нервных структур, температуры тела, скорости деления клеток, химических показателей крови (уровня гормонов, ферментов и других веществ) и т.п. Исходный уровень активности физиологических систем, обеспечивающих выполнение трудовых операций, претерпевает существенные циклические изменения. Это естественный процесс, в той или иной мере присущий любому живому организму. Периодичность этих изменений различна — от нескольких минут до нескольких лет. Наибольшее значение имеют так называемые циркадианные (от лат. circa — около и dies — сутки) (их еще называют циркадными) ритмы активности, отражающие изменения в суточном цикле. К этим ритмам, обусловленным сменой дня и ночи, «привязана» жизнедеятельность большинства организмов на земле. У человека все психофизиологические системы настроены на работу в светлое время суток и на отдых — в темное. Такая внутренняя биологическая система хронометрирования называется «эндогенными часами», или осциллятором.

Циркадианная система достаточно стабильна. Например, человек, находящийся непрерывно в течение нескольких недель без часов и с полной свободой распоряжаться своим временем, выбирает «свой» ритм, близкий к продолжительности суток. Экспериментально было установлено, что в суточной активности периоды времени 2 — 4 часа ночи и 3 — 4 часа дня являются наиболее неблагоприятными для трудовой деятельности, так как в это время отмечается наиболее значительное ухудшение работоспособности. В это же время, как показывает практика, отмечаются «пики» ошибочных действий. В других экспериментах было показано, что в ранние утренние часы температура тела человека, скорость реакции и задачи на бдительность имеют наименьшие значения в суточном цикле.

Важнейшим естественным «задатчиком» времени для человека является солнечная активность (смена дня и ночи). Поэтому перемещения человека в другие часовые пояса вызывает состояние рассогласования внутреннего ритма и природного (смены дня и ночи), что может негативно отразиться на работоспособности человека. Такое явление называется десинхроноз.

Десинхроноз — это состояние человека, связанное с нарушением суточной периодики физиологических и психических функций при смене часовых поясов и проявляющееся слабостью, вялостью, бессонницей в ночные и сонливостью в дневные часы, понижением работоспособности. Наиболее часто это состояние наблюдается у работников транспорта, пересекающих несколько часовых поясов (пилотов и стюардесс, машинистов и проводников поездов дальнего следования), а также работников, отправившихся в командировку. Если человек после 1 —2 суток пребывания в измененном часовом поясе возвращается в исходную точку, то это не ведет к развитию адаптационных изменений. Если пребывание в условиях «чужого» часового пояса достаточно продолжительно (более 3-х суток), то это приводит к перестройке биологических ритмов, «подстраивающихся» под новые временные условия. Заканчивается такая «подстройка», в основном, к исходу 5-х суток. Работа, связанная с частыми, даже непродолжительными по времени, сменами часовых поясов, довольно напряженная, сопровождается интенсивным расходованием функциональных ресурсов работника.

Пример влияния годовых ритмов: работоспособность человека в зимний период в целом ниже, чем в летний, что обусловлено многими факторами и, прежде всего, сокращением продолжительности светового дня. Цикличность изменения работоспособности проявляется также в изменениях, «привязанных» к отпуску. Эти изменения были изучены на примере деятельности летчиков. В период после отпуска (примерно 1 —1,5 месяца) отмечается недостаточная работоспособность (своеобразный период «врабатывания»). Известна недельная динамика работоспособности — наилучшие показатели труда отмечены в середине недели.

Второй фактор, определяющий преимущественно динамику работоспособности, — скорость расходования энергетических ресурсов организма в процессе работы, что обусловлено характером самой выполняемой работы. Понятно, что интенсивная, связанная с ускоренным расходованием ресурсов, трудовая деятельность скорее приведет к снижению работоспособности, чем легкая. Характер выполняемой работы служит основанием для разделения труда по степени тяжести (см. гл. 9). В свою очередь учет показателей интенсивности труда, скорости расходования ресурсов является основой для нормирования труда.

Третий фактор — состояние физиологических систем. Нарушения функционирования физиологических систем становятся причиной снижения работоспособности. Для характеристики способности функциональных систем организма человека обеспечивать выполнение трудовой деятельности используется понятие «физиологические резервы» — выработанная в процессе эволюции адаптационная способность органа или системы и организма в целом усиливать интенсивность своей деятельности по сравнению с состоянием относительного покоя в ответ на рабочую нагрузку.

Многочисленными исследованиями установлено, что снижение работоспособности может быть обусловлено целым рядом функциональных нарушений в организме. К ним относятся болезненные и предболезненные состояния, их остаточные явления, функциональные расстройства, вызванные воздействием неблагоприятных санитарно-гигиенических факторов обитания, хроническое утомление и переутомление, нервно-психическая напряженность, а также ряд психических состояний, таких как доминантное, дремотное, состояния преждевременной психической демобилизации, эйфории, фобии и др.

В настоящее время актуальной стала проблема употребления ряда психоактивных веществ (алкоголя, лекарств, наркотиков), что также приводит к снижению работоспособности. Об этом говорят, например, судебно-медицинские исследования останков после авиационных катастроф, свидетельствующие о значительной доле пилотов, у которых обнаружены следы употребления психоактивных и других лекарственных средств, потенциально снижающих операторские функции человека. К таким веществам относятся, например, некоторые гипотензивные средства (понижающие давление), антигистаминные (используемые при аллергических реакциях и состояниях), снотворные и успокоительные. Имеет место употребление алкоголя и наркотических средств работниками на производстве и на транспорте. Притчей во языцех стало употребление алкоголя за рулем автомобилей, что многократно повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В целях минимизации влияния данного фактора на работоспособность работника в некоторых видах трудовой деятельности принята система медицинского контроля персонала, заступающего на смену (дежурство). В частности, предрейсовый медицинский осмотр проходят водители общественного транспорта, машинисты, диспетчеры и ряд других категорий работников железнодорожного транспорта, пилоты самолетов, операторы электростанций, диспетчеры системы управления воздушным движением и др. В тех областях профессиональной деятельности, где цена ошибки человека особенно высока, необходимо минимизировать вероятность совершения этой ошибки человеком со сниженной работоспособностью, что достигается посредством «входного» (пред-сменного, предрейсового, предполетного) контроля персонала.

Порядок проведения таких обследований определяется федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения (Министерство здравоохранения и социального развития РФ). Как правило, медицинские обследования включают внешний осмотр (состояние кожных покровов, слизистых), определение параметров гемодинамики (частота пульса и величина артериального давления), а также в ряде случаев выявление признаков употребления алкоголя. Для этих целей используются специальные алкотестеры, определяющие содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Следует подчеркнуть, что использование алкоте-стеров позволяет лишь заподозрить факт употребления алкоголя,

не заменяя наркологической экспертизы, которая должна проводиться в специализированном лечебном учреждении, имеющем на данный вид деятельности соответствующую лицензию.

Психологические детерминанты. Это те факторы, которые характеризуют субъект деятельности и влияют на время поддержания высокой способности к труду. К ним относят:

индивидуально-психологические качества. Н.А.Добролюбов говорил: «Нет людей бесталанных, есть люди неуместные. Те работники, у которых рассогласование требований профессии и собственных качеств выражено наиболее сильно, в работе будут испытывать существенные трудности. Например, работники локомотивных бригад, не обладающие достаточной выраженностью такого профессионально-важного качества, как устойчивость к монотонии, быстрее теряют работоспособность, необходимую для эффективного выполнения производственных задач, что выражается в большем количестве браков этих работников;

(Связь с темпераментом)

направленность личности специалиста — характер и степень выраженности потребностей, установок и мотивов деятельности; устойчивость эмоционально-волевой сферы.

Профессиональные детерминанты. Это факторы, характеризующие процесс, средства и условия профессиональной деятельности, а также характеристики субъекта труда, обусловливающие качество выполнения работы в течение заданного времени. Их можно сгруппировать в следующие классы.

Санитарно-гигиенические, микроклиматические условия работы. Чем хуже эти условия, тем быстрее работник расходует необходимые для выполнения деятельности психофизиологические ресурсы. Тем быстрее у него развиваются неблагоприятные психические состояния и соответствующее снижение работоспособности. Именно поэтому для отдельных категорий работников трудовым законодательством установлен сокращенный рабочий день.

Эргономические характеристики рабочего места. Их значение хорошо иллюстрируют различия, которые водители автомобиля отмечают в длительной поездке в машинах с хорошей и плохой эргономикой.

Режим труда и отдыха работника. Традиционным считается такая организация труда, при которой рабочая смена приходится на день и длится не более 8 часов (законодательство Российской Федерации устанавливает продолжительности рабочей недели в 40 часов, в ряде стран Евросоюза — еще меньше). Тем не менее все большее распространение получает организация труда, включающая ночные смены. Например, в США каждая третья семья имеет работника, который трудится на сменной работе, предполагающей выход в вечерние и даже ночные часы. Очевидно, что скользящий график работы, когда работник трудится циклами «день — вечер — ночь», вызывает необходимость постоянной перенастройки функциональных систем организма. Многочисленные исследования показали, что при выполнении некоторых заданий, требующих постоянной бдительности (контроль качества, мониторинг), отмечается снижение качества при работе в третьей (ночной) смене. Работоспособность в третьей смене может снижаться из-за попадания на соответствующую фазу циркадианного никла, а также в результате нарушений сна, которые практически неизбежны при данной форме организации работы.

Есть и другие формы организации сменной работы (например, работа сутками), когда в силу развития утомления наступает снижение работоспособности.

Профессиональный опыт и подготовленность — уровень развития, пластичность, устойчивость специальных знаний, навыков, умений. Новичок, не владеющий твердо навыками трудовых операций, будет уставать существенно больше профессионала со стажем, соответственно, темп снижения работоспособности будет у него существенно выше.

Психофизиологические предпосылки поддержания работоспособности

Повышать или поддерживать работоспособность за счет предотвращения нарушений функционального состояния организма или нормализации (коррекции) измененного в процессе деятельности состояния возможно по трем основным направлениям.

Проведение профессионального медицинского и психологического отбора кандидатов на обучение конкретным профессиям и периодического медико-психологического освидетельствования специалистов. В ходе этих мероприятий можно выявить отрицательно влияющие на работоспособность неблагоприятные индивидуальные особенности организма, выраженные в состоянии здоровья, уровне физического развития и подготовленности, чертах характера и темперамента, психических состояниях и т.д.

2. Оптимизация, совершенствование объекта, содержания, условий и организации деятельности за счет учета психологических, физиологических, антропометрических и других особенностей и возможностей человека в системе «человек—машина—среда». Рациональная конструкция рабочего места и его элементов, компоновка оборудования с учетом логики процесса управления, хороший обзор приборов и досягаемость органов управления создают благоприятные условия не только для эффективной работы, но и для поддержания нормального функционального состояния работника.

Профилактике функциональных нарушений и снижения работоспособности способствуют создание оптимальных условий обитания на рабочем месте, использование эффективных средств защиты от воздействия неблагоприятных факторов среды, формирование здорового психологического климата в коллективе и т. д. Для предотвращения чрезмерного утомления важное значение имеет достижение рационального уровня автоматизации процессов управления, способствующего уменьшению информационной и физической загрузки, снижению темпа работы, т. е. оптимизации процесса деятельности. Большую роль в обеспечении высокой работоспособности играет совершенствование организации деятельности, а именно создание рационального режима труда, отдыха и питания, обеспечение оптимальной рабочей нагрузки, разработка программ подготовки с учетом не только обучающего эффекта, но и функциональной загрузки обучающихся.

3. Приемы непосредственного, прямого воздействия на человека, такие как индивидуальная регламентация профессиональной деятельности, активный отдых и физическая подготовка, психогенные, физиолого-гигиенические, электрофизиологические, фармакологические, физические средства и методы.

Одним из методов психогенного управления функциональным состоянием и соответственно работоспособностью является аутогенная тренировка, различные варианты которой нашли широкое применение в клинической практике, в спортивной медицине, в физиологии труда. В качестве психогенного средства, способствующего снятию чрезмерного эмоционального напряжения, релаксации или психической активации и в конечном итоге ускорению «врабатываемости», повышению работоспособности и сокращению периода восстановления нормального функционального состояния, все шире используется на производстве функциональная музыка. В основе благотворного влияния музыки на работоспособность и вообще на жизнедеятельность организма лежит ее способность вызывать положительные эмоции, стимулировать ритмику деятельности ряда функций

4. Применение фармакологических средств. Современная фармакология располагает арсеналом средств повышения, сохранения и восстановления работоспособности. Как правило, эти вещества близки или совпадают по своему составу с биологически активными веществами (нейромедиаторами, гормонами и их метаболитами). Все средства можно объединить в несколько групп: а) лекарственное ускорение и повышение адаптации; б) фармакологическая профилактика и терапия хронического утомления и психической депрессии при длительной работе; в) лечение и профилактика острого утомления при критических ситуациях.

В настоящее время проводится изыскание стимуляторов в целях:

мобилизации резервных возможностей организма. Это «психоаналептики». Они используются однократно и в особо критических ситуациях. Например, фенамин, первитин, кофеин и др.;

восстановления физической и умственной трудоспособности. Это класс препаратов, именуемых «психоэнергизаторы» (гептаминол, деанол и др.);

сохранения работоспособности в сложных условиях (например, при кислородной недостаточности, изменении газовой среды, температуры и т. п.) за счет положительного влияния на энергетический обмен. Подобные средства получили название «актопротекторы»;

ускорения и закрепления адаптации и торможения развития утомления. Это группа так называемых «адаптогенов» (например, растительного происхождения: женьшень, элеутерококк и др.).