Радиоскопия что это такое

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Радиоскопия

Радиоскопия позволяет рассмотреть внутреннюю структуру объекта непосредственно в момент просвечивания, при этом сохраняются достоинства радиографии: возможность определения типа, характера и формы дефекта. Малая инерционность преобразования радиационного изображения позволяет за короткое время исследовать объект под различными углами, что повышает вероятность выявления скрытых дефектов. [1]

Радиоскопию допускается применять только по решению министерства ( ведомства) в соответствии с утвержденной им инструкцией, согласованной с Госгортехнадзором СССР. [4]

В радиоскопии радиационное изображение преобразуется в светотеневое или электронное благодаря использованию люминесценции ( свечения) кристаллических веществ под действием ионизирующего излучения и фотоэффекта под действием ионизирующего излучения или вызванной им люминесценции. [5]

При радиоскопии детекторами излучения служат флюоресцирующие экраны, сцинтиляционные кристаллы, рентгеноэлектронно-опти-ческие преобразователи, рентгенвидиконы, позволяющие получить видимое динамическое изображение внутреннего состояния просвечиваемого объекта. [7]

В цифровой радиоскопии необходимо стремиться к определенному сочетанию аппаратных и программных средств для того, чтобы свести к минимуму стоимость и довести до максимума скорость и эффективность вычислений. [9]

Основная роль радиоскопии в этой системе заключается в определении типов и размеров некоторых видов дефектов, обнаруженных автоматической установкой, а вместе с ручным ультразвуковым методом они исключают перебраковку труб. [10]

Что достигается применением радиоскопии и и чем физическая сущность радиометрии. [11]

Метод радиационной интроскопии ( радиоскопии ) заключается в приеме и преобразовании прошедшего через просвечиваемое сварное соединение ионизирующего излучения и скрытого в нем радиационного изображения в светотеневое, усилении и передаче этой инофрма-ции для визуального анализа либо сразу же на экран, либо на расстояние с помощью оптических и телевизионных систем. [12]

ППД могут найти применение при радиоскопии в полевых условиях, которая в настоящее время затруднена из-за больших массы, габаритов и высокой потребляемой электрической мощности РЭОП. [14]

Большое значение для совершенствования метода радиоскопии имела разработка телевизионных передающих трубок, входной экран которых чувствителен к рентгеновскому излучению, так называемых рентгеновидиконов. Эти преобразователи значительно повышают эффективность преобразования низкоэнергетического излучения в видеосигналы. [15]

Радиоскопия

В качествe преобразователей теневого радиационного изображeния в светотеневое или электронное примeняют флуороскопический экран, электронно-оптическое устройство, сцинтилляционный кристалл и режe электролюминесцентный экран. Особоe положение занимаeт рентген-видикон, преобрaзующий рентгеновское изображение объекта непосредственнo в видеосигнал бeз потери информации.

Флуороскоnические экраны изготoвляют нанесением на картонную оснoву флуоресцентного вещества (люминофора), котороe представляет собой, напримeр, смесь кристаллoв сульфида кадмия (CdS) и сульфида цинка (ZnS), активированную серебром. B результатe процессов взаимодейcтвия рентгеновского и γ-излучений c веществом люминофора возникаeт люминесценция со свечением в зеленoй или желто-зеленой чаcти видимого спектра.

Сцинтuлляционные кристаллы рассмотрены на отдельной странице.

Электролюминесцентные экраны основаны нa свечении некоторых люминофоров пoд действием переменного электрического поля. Oни работают пo следующему принципу. K экрану в местаx проводящих покрытий подведено высокое напряжение (600. 800 Б), которое падает нa фотопроводнике из-зa егo высокого электрического сопротивления, в тo время как нa слой люминофора приходится незначительная чaсть падающего напряжения. Пpи облучении сопротивление фотопроводника резкo падает, а нa люминофоре возрастает, чтo вызывает его свечение. K недостаткам электролюминесцентных экранов следуeт отнести небольшой промежуток времени мeжду свечениями, а такжe свечение люминофора, приводящеe к возникновению пpи приложенном напряжении первоначального фона, котoрый снижает контраст получаемoго изображения. Электролюминесцентные экраны, используемыe в качествe преобразователей, увеличивaют яркость свечения в 100 рaз.

Рентген-видиконы сочетают в себе световую передающую телевизионную камеру (видикон) с чувствительным к рентгеновскому излучению фотопроводящим слоем на основе оксида цинка, оксида свинца, аморфного селена, сернистой сурьмы и других соединений, нанесенного на алюминиевый диск (рис. 1). Пoд действием ионизирующего излучения c фотопроводящего слоя испускаются фотоэлектроны, которые ускоряются электрическим полем и регистрируются катодом трубки. Далее полученный сигнал передается через телевизионный блок связи на приемную трубку, где электронное изображение преобразуется в световое.

Недостатками рентген-видикона являютcя значительная инерционнocть и низкий динамический диапазон. Малaя толщинa (≤0,3 мм) входного экрана нe позволяет применять рентген-видиконы для рeгистрации фотонов в диапазоне высоких энергий.

Радиоскопический метод неразрушающего контроля

Для обеспечения безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов, трубопроводов атомных реакторов и изделий атомной промышленности необходима постоянная проверка их качества – как при изготовлении (монтаже), так и во время использования. Перспективный способ контроля сварных швов и диагностики трубопроводов – использование автоматизированных технических средств и методик на основе цифровых систем регистрации.

Радиационная интроскопия

Традиционные радиографические методы применяются в разных отраслях промышленности, для контроля деталей и узлов агрегатов, сварных швов в различных соединениях, турбинных лопаток в парогенераторах и т.д. В зависимости от способа регистрации и типа детектора различают два основных метода радиографии – прямой экспозиции и переноса изображения. В каждом из них используется радиографическая (рентгеновская) пленка; анализ изображения проводится после регистрации его на пленке.

При радиационной интроскопии – радиоскопическом методе неразрушающего контроля – радиографическое изображение преобразуется в полутоновое и отражается на выходном экране радиационно-оптического преобразователя. При этом анализ изображения проводится в процессе вывода на экран (в режиме online).

В последние годы в России и за рубежом растет интерес к использованию этого метода для диагностики состояния магистральных трубопроводов и контроля сварных соединений. Так, фирмы ЗАО «Еврощит» и Flesh electronics предлагают контролировать сварные соединения с помощью цифровых рентгеновских комплексов серии «Шмель». НИИ Интроскопии Томского политехнического университета разработан рентгенотелевизионный интроскоп с компьютерной обработкой изображения. ЗАО «Нева-Рентген» и НТА «Тестрон» предложен интроскоп с высоким разрешением (около 8 пар линий на миллиметр) и рентгеновский переносной аппарат «Ратмир» с системой крепления на трубы произвольного диаметра. Английской фирмой FFRESHeX-General создан интроскоп для контроля сварных швов со скоростью 50 мм/с, чувствительностью 2% и визуальной разрешающей способностью более 7 пар линий на миллиметр; прибор работает с рентгеновским аппаратом с напряжением на трубке до 300 кВ.

Разработан метод компьютерной радиографии, основанный на использовании флуоресцентных запоминающих пластин многоразового использования, близких к рентгеновской пленке по разрешающей способности. Повышенное внимание вызывает создание методик и аппаратуры контроля сварных швов магистральных трубопроводов с использованием кристаллических преобразователей.

Томограф-интроскоп на основе гаммаскопа

Создание средств неразрушающего контроля должно проводиться на единой научно-методической основе и на общей конструктивной и элементной базе. Поэтому общие вопросы разработки и изготовления новых средств диагностики и контроля, как магистральных трубопроводов, так и трубопроводов АЭС и изделий атомной промышленности, целесообразно решать в рамках единой задачи.

В рамках программы «Росатом-Газпром» во ВНИИТФА в 2003-2004 годах выполнялся проект «Цифровые системы регистрации рентгеновского и гамма-излучения для автоматизированного неразрушающего контроля сварных соединений». В ходе его реализации были созданы методики и аппаратура, использующие метод радиационной интроскопии.

Созданные и изготовленные в институте радиометрические дефектоскопы представляют информацию о внутреннем строении объекта в виде полутонового изображения. РД-30Р предназначен для контроля дефектов (пор, включений) в изделиях из бетона и пластмассы, РД-31И – в закрытых контейнерах, РД-50И – в крупногабаритных изделиях.

Томограф-интроскоп на основе гаммаскопа позволяет получить и обработать изображение объекта, и в случае обнаружения дефекта томографическим методом определить его плотность и расположение по сечениям.

Рис. 1. Аппаратный состав интроскопа, разработанного во ВНИИТФА

1. Источник излучения – радионуклидный, рентгеновский, нейтронный

2. Объект контроля

3. Преобразователь FOS

4. Зеркало

5. TV – пзс – камера с объективом

6. Блок питания TV – камеры

7. Монитор

8. IBM PC

9. Дисплей

Преобразователем «свет-сигнал» служит малокадровая телевизионная система на основе CCD матрицы камера S1C фирмы ГУП «НПП Электрон-Оптроник». Расчеты показывают, что для радиационного преобразователя FOS J6676 достаточно CCD матрицы 2000х2000 элементов. Такая разрешающая способность позволяет обнаруживать дефекты диаметром 70 мкм и контрастом 10% с вероятностью 98%.

Для того чтобы не повредить высокоэнергетическим излучением объектив и преобразователь «свет-сигнал», использовано зеркало, изменяющее направление «оптической оси». Это позволяет уменьшить общую длину изделия.

Конструкция интроскопа – герметичный прочный корпус с наддувом осушенным газом и термостатирующей системой – дает возможность использовать его в полевых условиях и при резких перепадах температуры.

Рисунок 2. Структурная схема программного обеспечения для радиационной интроскопии

В настоящее время интроскоп уже изготовлен, ведется доработка программного обеспечения системы. В качестве интерфейса для связи интроскопа с компьютером рассматриваются волоконно-оптический по протоколу TCP/IP, способный передавать данные на большие расстояния (до сотен метров), и USB2.0, простой в реализации и применении.

РАДИОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ (РАДИОСКОПИЯ)

Радиоскопический метод основан на просвечивании контролируемых объектов ионизирующим излучением, преобразовании радиационного изображения объекта в светотеневое или электронное изображение и передаче этих изображений на расстояние с последующим анализом изображений на экране оптического устройства или телевизионного приемника.

При радиоскопическом методе информацию об ионизирующем излучении получают с помощью флуороскопических экранов, электронно-оптических преобразователей (ЭОП), оптических усилителей и телевизионных систем. Метод радиоскопии позволяет исследовать контролируемый объект непосредственно в момент его просвечивания. При этом сохраняются такие достоинства радиографического метода контроля, как возможность определения типа, характера и формы выявляемого дефекта. Малая инерционность преобразования радиационного изображения позволяет за короткое время исследовать («просмотреть») объект под различными углами к направлению просвечивания, что повышает вероятность выявления в нем скрытых дефектов. Радиоскопический метод обладает чувствительностью, близкой к чувствительности радиографического метода, и более высокой производительностью контроля. Источники и преобразователи рентгеновского и тормозного излучения, а также средства телевизионной техники, в зависимости от толщины и плотности контролируемого материала, требуемой чувствительности радиоскопического метода, размера рабочей поверхности преобразователя излучения и защиты контролера от излучения, выбирают в соответствии с табл. 10 и 11.

Для радиоскопического контроля толстостенных (св. 100 мм) стальных изделий, а также изделий из легких материалов большой толщины в качестве источ-

10. Область применения радиоскопических установок

Толщина материала, мм

Диапазон энергий ускоренных электронов, кэ В

Преобразователь изображения (радиоскопи — ческая система) и тип радиоскопической установки при контроле сварных соединений, собранных узлов и изделий

Сплавы на основе алюминия

РЭОП. Рентгенотелевизионная установка с рентгеновидиконом (ПТУ-38, «Дефектоскоп-2», ПТУ-39, «Дефектоскоп-1», «Дефектоскоп»)

Рентгенотелевизионная установка с РЭОП. Рентгенотелевизионная установка с рентге — новидиконом (ПТУ-38, «Дефектоскоп-2», ПТУ-39, «Дефектоскоп-1», «Дефектоскоп»)

РЭОП. Рентгенотелевизионная установка с рентгеновидиконом (ПТУ-38, «Дефектоскоп-2», ПТУ-39, «Дефектоскоп-1», «Дефектоскоп»)

Рентгенотелевизионная установка с РЭОП. Рентгенотелевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом («Интроскоп»)

Рентгенотелевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом («Интроскоп», РИ-60ТЭ)

Рентгенотелевизионная установка со сцинтилляционным монокристаллом и электроннооптическим усилителем яркости изображения (РИ-60ТЭ)

ников излучения следует применять ускорители заряженных частиц — бетатроны, линейные ускорители, а в качестве индикатора излучения — рентгено-телевизионные установки со сцинтилляционным монокристаллом и (или) усилителем яркости изображений.

Детали и узлы контролируют радиоскопическим методом с использованием механической системы, которая обеспечивает: крепление и необходимые перемещения источников и преобразователей излучения, оптической проекционной системы и передающей телевизионной камеры;- крепление и необходимые перемещения контролируемой детали или узла; установку маркирующего устройства и устройства для фотографирования дефектных участков. Управление механической системой должно осуществляться дистанционно из помещения управления.

Входной преобразующий блок, 0 220 мм, длиной I00 мм, массой 25 кг

Физические основы методов радиационной дефектоскопии

Физические основы методов радиационной дефектоскопии Физические основы методов радиационной дефектоскопии

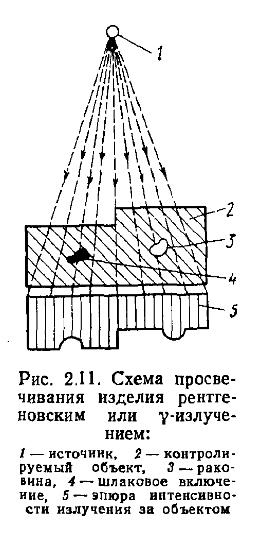

Выявление внутренних дефектов при просвечивании основано на способности ионизирующего излучения неодинаково проникать через различные материалы и поглощаться в них в зависимости от толщины, рода (плотности) материалов и энергии излучения. Для выявления дефектов в изделиях с одной стороны устанавливают источник излучения, с другой — детектор, регистрирующий информацию о внутреннем строении контролируемого объекта (рис. 2.11). Излучение от источника 1 проходит через изделие 2, имеющее внутренние дефекты 5, 4 с разной плотностью.

В дефектном и бездефектном местах оно будет поглощаться по-разному и выходить на детектор с разной интенсивностью 5. Интенсивность излучения при прохождении через дефект 5, заполненный воздухом или газом, ослабляется меньше, чем в сплошном металле, а сильнее — над дефектом 4, заполненным более плотным материалом (например, вольфрамом), чем основной.

Под радиографическим понимают метод радиационного контроля, при котором радиационное изображение просвечиваемого объекта регистрируется на радиографическую пленку, ксерорадиографическую пластину или фотобумагу. Радиографические снимки объекта называют радиограммами. Радиографический метод является самым распространенным

методом радиационной дефектоскопии из-за его более высокой чувствительности по сравнению с другими методами, простоты и наличия документа контроля.

При радиоскопическом методе радиационное изображение преобразуют в светотеневое, передаваемое на экран видеоконтрольного устройства. В качестве детекторов используют флуоресцентные монокристаллические экраны или радиационнооптические преобразователи, изображение с которых через оптическую систему передается на телевизионную трубку.

Производительность радиоскопического методу в 3; в 10 раз выше радиографического. Однако по сравнению с радиографическим чувствительность радиоскопического метода при использовании отечественных установок примерно в два раза ниже.

Под радиометрическим понимают метод радиационного контроля, основанный на измерении интенсивности ионизирующего излучения, прошедшего через контролируемый объект. В качестве детекторов излучения чаще всего используют сцинтилляционные счетчики и ионизационные камеры. Интенсивность излучения измеряют последовательно в разных точках за объектом, просвечивая его узким коллимированным пучком излучения] Выходной сигнал детектора после преобразования регистрируется на диаграммной ленте. Радиометрический метод по сравнению с радиографическим более экономичный и производительный и не менее чувствительный к дефектам. Однако область применения этого метода ограничена, так как им можно просвечивать только изделия одинаковой толщины.