Раньше люди были добрее чем сейчас

Почему в обществе считают, что советские люди были добрее современных россиян

Огромный Советский союз объединил на своей территории множество разных национальностей. Все жители этой страны имели общую цель – они стремились к светлому будущему. Конечно, как и везде были свои проблемы, но люди, родившиеся во времена СССР, с особенной теплотой вспоминают те годы. Многие отмечают, что граждане Союза были порядочнее и добрее современных людей.

Между людьми в прошлом были хорошие отношения. Граждане приходили друг другу на выручку, между людьми было чувство связи, они чувствовали себя защищенными. К настоящему времени все это безвозвратно утрачено, и такие отношения стали редкостью и ценностью.

Как воспитывали советских детей

Воспитание подрастающего поколения в Союзе было направлено на подавление личности человека. В гражданине воспитывали дух равенства и коллективизма. «Необработанный» человек, начинает вести себя не как все, поэтому он представляет угрозу, поскольку проявляет эгоизм и следует не желаниям общества, а своим собственным.

Родители были пропагандисты и контролеры для детей. За каждый хороший поступок было поощрение, а за плохой – следовало наказание. Советское воспитание было основано на принципах отношений между людьми.

Из-за пропаганды социалистического коллективизма, когда с малых лет люди собирались в сплоченные команды. Это спровоцировало то, что люди по отдельности не могли о себе позаботиться. Женщины должны были вырастать хозяйками, улучшающими качество жизни семьи, а мужчины с детства были ориентированы на успех в работе. Далеко не все девочки, повзрослев стали хорошими хозяйками, и не все мальчики – самостоятельными, успешными людьми.

Советские граждане жили и развивались не так, как современное общество

Жизнь людей в Союзе была открытее, честнее и спокойнее. Люди жили в чистых, просторных городах.

Это был самый образованный и читающий народ в мире.

Граждане СССР возводили целые города, разрабатывали современные технологии.

У людей тех поколений было много предметов гордости. Они гордились тем, что создавали уникальные ГЭС и самолеты, первыми полетели в космос. Создавали многочисленные предприятия и уникальные производственные станки.

Для детей в стране было все самое лучшее. В каждом городе для них строили Дворцы пионеров и Дома юных техников. Существовало огромное количество лагерей отдыха. Детям была дана возможность гармонично и свободно развиваться практически в любом направлении, что позволяло открывать им путь с детства к образованию и науке.

Развенчание мифа о «добрых советских людях»

Так, друзья — сегодня будет пост на давно мной задуманную и очень интересную тему — разоблачение мифа о какой-то там «особенной доброте» советских людей. Адепты этого мифа любят рассказывать сказки из серии «раньше и трава была зеленее, и вода мокрее» — якобы в СССР все были очень добрыми и отзывчивыми, хранили ключи исключительно под ковриком, постоянно улыбались а также были готовы всегда помочь друг другу. Мол, раньше были люди как люди, а теперь даже и сигарету стрельнуть не у кого.

Разумеется, всё это не более чем миф, причём миф достаточно опасный — молодое поколение слушает эти россказни и думает, что СССР был страной каких-то добрых и невероятно хороших людей, а сейчас всё сразу стало плохо, и все стали злыми. И уже только поэтому этот миф надо разоблачить — что я сегодня и сделаю.

Итак, в сегодняшнем посте — развенчание мифа об «особой доброте» советского человека. Заходите под кат, там интересно. Ну и в друзья добавляться не забывайте)

Откуда взялся советский человек?

Для того, чтобы понять всю несостоятельность россказней про какую-то там особенную советскую «доброту», давайте сперва ещё раз вспомним, откуда взялся советский человек и какие черты характера стали ему свойственны. После переворота 1917 года к власти пришли большевики, которые вообразили, что они уполномочены творить будущее и то, что социум можно изменить вручную. Это в целом очень опасные идеи — с математической точки зрения в прогнозировании этих процессов учитывается очень мало переменных, и в результате получается всегда не то, что задумывалось — как это произошло и в случае СССР.

Тем не менее, большевики были охвачены этими опасными идеями, и начали перестраивать общество на свой лад. Добрый дедушка Ленин, друг детей прямо заявлял, что все носители старой культуры должны быть уничтожены, для чего большевики в 1920-е годы развернули политику «Большого террора». Великий мелиоратор и языковед продолжил политику доброго вечно живого деда — создав ГУЛАГ, а также завершив формирование системы распределения благ и подачек — отныне хорошо жили только те, кто кормился с руки у советской власти и всячески её обслуживал.

А дальше случилось то, что и должно было случиться — вместо появления «высокоморального советского человека», который воспевался всей советской пропагандой — начал формироваться совсем иной типаж типичного совка. Типичный совок был носителем двойной морали («одни слова для кухонь, другие для улиц»), был приспособленцем, считал себя вправе обманывать других (раз уж его обманывает государство), лебезил перед власть имущими и старался обзавестись хотя бы небольшой властью над кем-то.

Происходило это кстати вовсе не потому, что проживающие на территории СССР народы были какими-то «не такими» — просто люди были вынуждены адаптироваться к выживанию в новой системе, и общество стало сильно меняться. Никакой особой «доброты» в нём не было, о чём мы подробно поговорим в других разделах поста.

Репрессии и доносы.

Начнём, пожалуй, с ранних лет СССР — в 1930-50-е годы в совке вовсю процветало доносительство. Именно сталинские десятилетия воспитали совершенно особенный типаж советского человека-доносчика — он мог мило вам улыбаться, быть тихим и вежливым соседом по коммуналке или незаметным коллегой в конторе — но он очень пристально следил за вашими словами и действиями, и чуть что — старался донести властям.

Откуда брались доносчики? Сам по себе донос был некой мерой вытеснения тотального страха, которым был пропитан сталинский СССР — «если я сегодня донесу, то власть меня примет за своего, и по крайней мере сегодня я останусь жив». Советские доносчики, поражённые Стокгольмским синдромом, даже начинали ощущать какую-то особую важность и нужность своих доносов, как бы начинали играть с властью на одном поле, примазываясь к команде хищников — «смотрите, я такой же как и вы, галантерейщик и кардинал это сила!».

Другой стороной советского доносительства было материальное вознаграждение — одно время доносчики могли претендовать на имущество того, кого увезли по доносу — по крайней мере, могли желать освобождения его комнаты в коммуналке и претендовать на эту жилплощадь. Можно только догадываться, какие страшные и гадкие вещи люди писали друг на друга в те годы, в частично рассекреченных архивах попадаются доносы вроде «Слесарь Николай С. держит в кухне сливочное масло вместо маргарина и явно живёт на нетрудовые доходы», или «Моя соседка Наталья Н. заявила, что мы тут голодаем, а Сталин сейчас наверное белые булочки кушает — чем сыграла на руку капиталистическим разведкам».

В общем, никакой «особой доброты» у советских людей в те годы не наблюдалось. Это было серое и бедное общество, пронизанное доносительством и взаимным недоверием. Да, можно вспоминать какие-то отдельные хорошие истории, но в целом общество было именно таким — выживали те, кто доносил, а не те, на кого доносили. Напоминаю также, что весь персонал ГУЛАГа, все загрядотряды и НКВД тоже не прилетели с Марса, а были набраны из тех самых «добрых советских людей».

Зависть, квартиры и меховые шапки.

Так, теперь давайте посмотрим, что у нас с советской добротой произошло в более поздние времена. Может быть, с кончиной Сталина всё стало резко лучше? Особенной «доброты» тоже как-то не наблюдалось — с ростом благосостояния росла и зависть людей друг к другу. Это кстати ещё один миф, что советские люди якобы никому не завидовали — завидовали, ещё как. У Васи трехкомнатная квартира, а у нас двухкомнатная — зависть. Валера купил пылесос, а я не купил — зависть. Валька «достала» путёвку в Болгарию, откуда привезла красивые сапоги, а я не достала и не привезла — зависть, зависть, зависть.

Для получения тех или иных благ «добрые» советские люди не брезговали идти по головам — да, друг на друга уже не писали доносы в НКВД — были другие времена, но «капнуть» на того или иного человека в какое-нибудь местное партийное отделение считалось вполне нормальным. «Обойти» того или иного человека в гонке за жизненными благами считалось даже чем-то достойным и успешным — мол, я понял, как выживать в системе, а Иванов не понял, не «подсуетился», не «достал» — ну и поделом ему.

Именно зависть была зачастую основным двигателем какого-то внутреннего развития — мол, я тоже хочу жить как Петров, который работает в торговле и ездит на «Волге», я тоже хочу сделать партийную карьеру, как Сидоров, и жить в пятикомнатной квартире в ведомственном доме. При этом каждый думал в основном о себе — сделал карьеру и ладно, «не болтай лишнего, а то посадят». Никакой добротой в этом обществе и не пахло.

Страна запрещённых улыбок. Вместо эпилога.

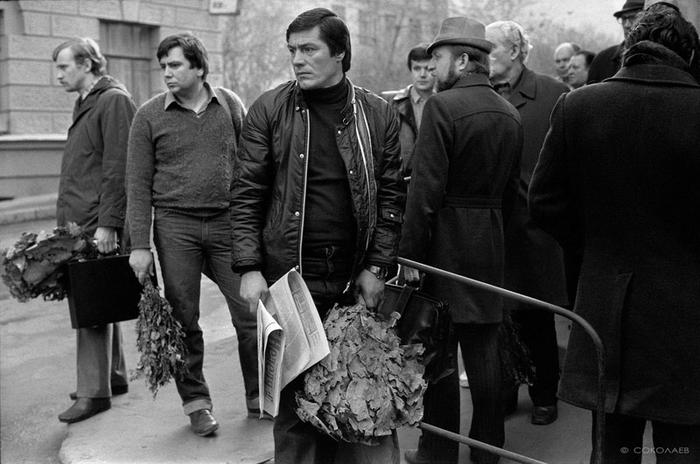

В последнем разделе поста хочется сказать ещё о чисто коммуникационных аспектах советской жизни — из-за тотальной бедности, неустроенности и ограниченности ресурсов большинство советских людей не было не то что добрыми — они часто были попросту озлобленными. Драки и ругань в магазинах, толкотня и хамство в переполненном общественном транспорте, очереди в поликлиниках — всё это никак не способствовало какой-то там «доброте», а способствовало тому, что люди становились озлобленными и агрессивными. Даже на фото советские люди улыбаются крайне редко — обратите в следующий раз на это внимание, когда будете пересматривать подборки советских фото.

В общем, все россказни о какой-то там «особой доброте» советских людей — не более чем миф. По-моему — в наше время люди намного более добрые, отзывчивые и менее агрессивные.

А как считаете вы? Люди были добрее в СССР или добрее сейчас?

МнениеВернуться к корням:

Были ли люди раньше счастливее и здоровее

От бега за антилопой до отказа от пластика

Мы ничего не знаем о будущем, но так или иначе представляем себе прошлое: помним недавние события и можем найти научную информацию о совсем далёкой древности. О «возвращении к корням» можно услышать в самых разных контекстах: одни считают, что для здоровья нам нужно питаться как в палеолите, а занятия спортом свести к бегу босиком; другие ностальгируют по «счастливому советскому детству» — когда дети «проводили время на улице», не утыкаясь в гаджеты и далеко не сразу откликаясь на мамин призыв к обеду. Разбираемся, были ли предыдущие поколения счастливее и чем опасны призывы вернуться назад.

Счастье и прогресс

Юваль Ной Харари, автор книги «Sapiens. Краткая история человечества», в материале The Guardian рассказывает, что в отношении того, кто счастливее — древние люди или современные, — существуют две полярные точки зрения. Сторонники первой утверждают, что раз технический, экономический, медицинский прогресс сделали людей сильнее и подарили им множество возможностей, то уже поэтому они должны быть абсолютно счастливыми.

Романтический взгляд на историю предполагает, что всё наоборот и технический прогресс на корню загубил индивидуальность и эмоциональность человека, сделав всех нас лишь винтиками в гигантской машине. Социальная дезинтеграция, духовный вакуум и зомбирование компьютерами и средствами массовой информации — это лишь несколько приводимых романтиками аргументов. При этом Харари отмечает, что ни одна точка зрения, доведённая до крайности, не может быть верной, ведь само понятие счастья нельзя однозначно связать ни с материальным изобилием современности, ни с относительной размеренностью жизни в старину.

Само понятие счастья нельзя однозначно связать ни с материальным изобилием современности, ни с относительной размеренностью жизни в старину

Так, например, Европейская Комиссия запустила проект «Помимо ВВП» (Beyond GDP) — суть в том, что одного только ВВП как показателя прогресса недостаточно и нужно фиксировать общественные, экологические и другие индикаторы, чтобы понимать, насколько хорошо или плохо живут люди. В Великобритании появилась министр по вопросам одиночества, а министры счастья есть в Объединённых Арабских Эмиратах и Индии (последний, правда, сейчас находится в розыске по подозрению в убийстве).

Ощущение счастья во многом зависит от наших ожиданий: кто не разочаровывался, поужинав в расхваленном друзьями ресторане или съездив на курорт, по фото которого в интернете не было ясно, что там окажется так много туристов? При этом когда поход в ресторан был редкой возможностью, сам факт создавал ощущение праздника, независимо от еды и атмосферы. Путешествия в доинтернетную эпоху и вовсе казались сказкой: невозможно было заранее представить, какие виды, звуки и запахи ждут тебя там, куда несёт самолёт или поезд. Значит ли это, что было бы здорово вернуться назад? Вряд ли, ведь это означало бы в первую очередь сузить собственные возможности.

Интернет и пластик

Даже те, кто хотел бы вернуться в счастливое детство или в прошлое с его более спокойным ритмом, не смогут этого сделать — машины времени пока не существует. Да и ностальгия по прошлому часто оказывается замешанной не на фактах, а на эмоциях; можно скучать по уютным вечерам с детскими книжками из библиотеки — а открыв переизданную с теми же рисунками книгу, ужаснуться пионерской пропаганде или откровенному сексизму текста. Если лучшее, что мы можем взять у собственного прошлого, — это способность радоваться мелочам и меньший объём информации, то стоит заняться вопросами разумного потребления и цифровой гигиены.

Если покупки не приносят радости, возможно, стоит заниматься шопингом реже и лучше обдумывать задачи; одна тщательно выбранная вещь, классно вписавшаяся в гардероб, принесёт больше приятных эмоций, чем спонтанная покупка пяти вещей, которые, оказывается, не с чем носить. К разумному потреблению можно приучать и детей: умение выбрать из множества игрушек нужные и способность отдать остальные нуждающимся — отличное качество, которое точно пригодится в жизни.

Хорошо, что в эпоху огромного выбора сокращение потребления может исходить именно из осознанного решения,

а не из бедности и дефицита на полках

Опять же не стоит бросаться в крайности, сводя обувной гардероб к одной паре сапог на сезон. Наши родители заставляли нас беречь одежду, потому что купить замену было непросто, порванное приходилось зашивать руками, и даже быстро и эффективно постирать испачканное порой было нельзя. Нет смысла заваливать детей бесконечными новыми вещами или покупать многое на вырост (магазины никуда не денутся), но столько чистых футболок и штанов, чтобы хватало на неделю игр с песком и лазанья по деревьям, вполне адекватный объём покупок. В любом случае хорошо, что в эпоху огромного выбора сокращение потребления может исходить именно из осознанного решения, а не из бедности и дефицита на полках.

Кое-что позаимствовать у прошлого стоит, чтобы позаботиться о будущем: например, попробовать свести к минимуму использование пластика и одноразовых упаковок. Когда-то пакеты с фотографиями знаменитостей на контрасте с авоськами казались признаком богатства; сейчас многоразовая сумка для покупок — символ заботы об экологии и ответственного отношения к окружающему миру. Может казаться, что производство меньшего объёма мусора или экологичный подход к косметике в рамках одного человека или небольшой семьи ничего не изменят для планеты, но вместе мы сила, да и на собственные ощущения забота об окружающей среде влияет однозначно положительно.

Даже если вы устали от бесконечного потока новостей, странно полностью отказываться от интернета. Стоит всего лишь задуматься о собственных отношениях с интернетом, соцсетями и гаджетами: например, большое количество аккаунтов в соцсетях исследователи связывают с депрессией (правда, пока непонятно, что тут является причиной, а что — следствием). Лавина информации и постоянные уведомления, с одной стороны, нервируют и раздражают, повышая постоянный уровень стресса, а с другой — делают нас зависимыми от смартфонов и компьютеров. Имеет смысл удалить с телефона всё лишнее и выработать простые правила: например, не брать гаджеты в спальню и отключать их на время семейного обеда — чтобы за столом можно было спокойно поговорить, «как в старые добрые времена».

Здоровье и долголетие

Персонажи, описанные в старых книгах, в том числе религиозных, жили сотни лет — и учёные продолжают спорить о самом понятии года в такой литературе; возможно, авторы называли «годом» месяц или другой цикл времени или почему-то возводили реальные показатели в квадрат. В сегодняшних заявках на рекордное долгожительство, исходящих, например, из Непала или стран Кавказа, звучат показатели вроде 141 или 170 лет — но документов, позволяющих подтвердить реальность такого возраста, не находится. Сейчас долгожителями считаются люди не младше девяноста лет — и в целом можно утверждать, что во всём мире продолжительность жизни продолжает увеличиваться. Во многих странах она в среднем превышает 80 лет — таких показателей не было ни в эпоху палеолита, ни двести лет назад.

Во многих странах продолжительность жизни в среднем превышает восемьдесят лет — таких показателей не было ни в эпоху палеолита, ни двести лет назад

В реальности так далеко зашли, например, члены религиозного движения амишей, которые живут в основном в США и Канаде. Они не пользуются интернетом, телевизорами и радио, перемещаются пешком или на конных повозках — хотя некоторые общины уже переходят на готовую (а не только домотканую) одежду и даже автомобили. Что касается здоровья, то, с одной стороны, близкородственные браки приводят к тому, что среди амишей высоко распространены генетические заболевания. С другой — болезней «образа жизни» у них меньше: амиши почти не курят и не пьют алкоголь, много двигаются, защищаются от солнца, и в результате процент разных онкологических заболеваний у них ниже, чем в общей популяции. Среди них намного реже встречаются ожирение и сахарный диабет — хотя этого нельзя сказать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Многие амиши не вакцинируют своих детей — и это приводит к закономерным грустным последствиям: их дети более чем в два раза чаще оказываются в больницах из-за инфекций, которые можно было бы предотвратить вакцинацией. Считается, что от пневмонии погибла и почти вся семья Лыковых — отшельников, проведших более сорока лет в полной изоляции от внешнего мира; их иммунитет оказался неадаптирован к вирусам и бактериям, принесённым врачами, учёными и журналистами, когда семью обнаружили.

Брать пример с отшельников или древних людей советуют сторонники палеодиеты и «естественных» видов спорта: автор книги «Born to Run» Кристофер Макдугал утверждает, что именно бег, причём бег без обуви — самая органичная для человека нагрузка; он рассказывает, как племя тараумара в Мексике способно загнать антилопу — пробежав за ней несколько сотен километров и заставив её упасть без сил. И всё же разумнее руководствоваться здравым смыслом: никто не мешает при желании увеличить физическую активность или уменьшить долю фастфуда. Но совсем не обязательно гоняться за антилопами.

Почему считается, что советские люди были добрее

СССР был самой большой страной, объединившей сотни национальностей. У всех граждан была общая идея построения светлого будущего. Безусловно, далеко не все было идеально, но многие родившиеся в Союзе с теплотой вспоминают те времена. Даже иногда кажется, что тогда люди были добрее и порядочнее.

Многие отмечают существовавшие в советское время отношения между людьми. Об этом говорят и пожилые, опираясь на собственный опыт, и молодые, вспоминая на рассказы родственников. Чувство связи друг с другом, взаимовыручки, ощущение защищенности – эти стороны человеческих отношений утраченные, и в настоящее время остаются высокой ценностью для людей. Но на самом деле то, что они существовали только в советское время, является ничем иным как мифом.

Как в СССР воспитывали детей

В СССР воспитание было направлено на обезличивание человека под воздействием духа коллективизма и всеобщего равенства. Человек без маски, который ведет себя не так, как все, опасен и представляет угрозу, потому что ведет эгоистичный образ жизни, следует только своим желаниям, а не желаниям общества.

Родителям отводилась роль пропагандистов и контролеров поведения детей, иначе они заслужили бы общественного порицания. За хорошие поступки следовала похвала, за нежелательные – наказание. Во многом советское воспитание было построено на идеализации человеческих отношений.

Социалистический коллективизм, характеризующийся тем, что люди с рождения интегрированы в сплоченные группы, привел к тому, что человек не может отдельно от группы позаботиться о себе. Мужчины ориентированы на материальный успех, женщины – на улучшение качества жизни. Но не всех мальчиков при этом научили самостоятельности, а девочек – женственности.

Чем советские люди отличаются от современного общества

Советские люди жили честнее, открытее и спокойнее в удобных и ухоженных городах, где было много свободного пространства и зелени.

Они были самым читающим, самым образованным народом в мире.

У наших отцов и матерей, бабушек и дедушек была своя гордость. Они гордились тем, что страна первой вышла в космос, что она создавала самые лучшие самолеты и гидроэлектростанции, первые в мире заводы и уникальные станки.

Советские люди строили новые города, создавали новые технологии.

У советских людей дети были единственным привилегированным классом. Для них строили дворцы пионеров и дома юных техников, отводили лучшие места для лагерей отдыха, предоставляли все возможности для свободного и гармоничного развития, открывали пути к науке и образованию.

12 вещей, которые в СССР были лучше, чем в современной России

В прошлой статье про СССР мы рассказали о тех «преимуществах» жизни, которые оказались частично или полностью неправдой. Цель той статьи — не показать, какой Советский Союз был плохой по сравнению с современной Россией, а рассказать, что в той уже далёкой стране не было всё идеально и хватало своих минусов, на которые не стоит закрывать глаза. Ведь, как говорят, патриот — это не тот, кто только хвалит свою страну, а тот, кто подмечает недостатки и искренне желает их исправить, чтобы сделать государство ещё лучше.

И сегодня мы в противовес статье о недостатках СССР расскажем о достоинствах Страны Советов и о том, в чём она превосходила современную Россию.

1. Качество бытовой техники

До сих пор на кухнях многих людей на постсоветском пространстве гудят холодильники «Саратов», «ЗИЛ», «Минск», «Юрюзань», «Орск», «Бирюса» и другие мощные агрегаты. Кажется, что эти монстры могут пережить ядерную войну.

То же самое касается и многих других вещей, например фотоаппаратов. Фотоаппараты «Зенит» и «Горизонт» ценятся даже за рубежом, и в советское время иностранные туристы, увлекающиеся фотографированием, с удовольствием брали даже «Киевы» («Киев-15», кстати, был первой в мире камерой с режимом приоритета выдержки) и бюджетные «Смены».

Советская промышленность выпускала разнообразную технику, и особенно ценятся экземпляры сталинского и хрущёвского времени, когда соблюдались высочайшие стандарты качества производства.

К концу 80-х годов с перестройкой бытовая техника хоть и стала менее качественной, тем не менее товары даже из этого непростого для страны времени оставались более качественными и надёжными, чем сейчас.

2. Социальное обеспечение

Сказать, что пенсионеры современной России выживают, — значит приуменьшить трагизм ситуации, особенно после пенсионной реформы. Что было в СССР? В Законе СССР «О пособиях и пенсиях членам колхозов» от 15 июля 1964 года говорится, что:

Минимальная пенсия по старости в то время была установлена 12 рублей для работников колхозов и 30 рублей для остальных граждан СССР. Максимальная же пенсия составляла в 1964 году 102 рубля. При этом средняя зарплата на 1964 год составляла 87,60 рубля. Средняя пенсия составляла около 70 рублей.

Помимо пенсии, советское правительство заботилось об инвалидах и семьях, потерявших кормильца. С 1973 года выплаты приравняли к средним пенсиям по старости, так что инвалид или семья без основного добытчика могла рассчитывать на достойный уровень жизни.

К слову, в советское время медицина была бесплатной, в том числе и сложные операции. Никто не собирал деньги на лечение детей с помощью СМС (имеем в виду доступные на тот момент способы), в то время как государство тратило бы народные финансы на распилы и откаты, как в наше время.

3. Гарантированный труд

Для того чтобы тебя выгнали с работы, нужно было очень хорошо постараться: постоянно делать брак, саботировать производство, пьянствовать и тому подобное.

Любой гражданин мог получить работу и обеспечить себе более-менее достойную жизнь. То есть человек не остался бы без средств к существованию, как в современной России во время пандемии, когда для сохранения бизнеса многие предприниматели сокращают большую часть работников, просто выбрасывая их на улицу.

4. Забота о счастливом детстве

Любому, кто жил в СССР, известно о множестве кружков и секций, куда можно было пойти заниматься абсолютно бесплатно. И среди них были не только бокс или лыжи, но и кружки моделирования, электротехники и даже робототехники. В некоторых городах даже существовали яхтенные кружки, где можно было вместе с командой таких же юных искателей приключений отправиться в парусную регату по Неве или Чёрному морю.

Кроме того, советское правительство предоставляло практически бесплатные путёвки в детские лагеря, которые оплачивались частично государством, частично профсоюзом, и небольшая часть суммы вносилась родителями ребёнка. Во времена Брежнева профсоюзная путёвка в пионерлагерь на 21 день стоила около 12 рублей при средней зарплате 120 рублей.

5. Отсутствие полицейского произвола

Профессия милиционера была уважаемой, и любой гражданин знал, что он может подойти к постовому и спросить адрес или рассказать о правонарушении, не боясь, что ему подбросят наркотики или повесят на него «глухаря». Важен факт того, что милиционеры были из простого народа (милиция — ополчение) и понимали, что при несправедливых действиях они станут изгоями в своём районе и отправятся на доску позора, что предостерегало тогдашних стражей порядка от превышения полномочий.

Да, были печальные моменты в истории МВД СССР, вроде Новочеркасского расстрела, но вне форс-мажорных обстоятельств советские милиционеры были теми самыми Дядями Стёпами из мультфильма.

6. Низкие траты на бытовые нужды

Спроси своих родителей или их родителей, помнят ли они, сколько платили за коммунальные услуги. Скорее всего, нет, потому что сумма была небольшой, и её оплачивали «по пути за хлебом в магазин» не особо задумываясь. Так, например, оплата обычной двухкомнатной квартиры составляла примерно 12 рублей в месяц, трёхкомнатной — около 16-ти. Сюда включены вода, отопление и обслуживание дома. Средний счёт за электричество составлял около 5 рублей. При этом, напомним, большую часть существования СССР электрических счётчиков не было. За телефон нужно было отдать 2,5 рубля.

Итого — рядовая советская семья из трёх человек, живущая в двухкомнатной квартире, платила около 20 рублей в месяц. Средний заработок семьи составлял примерно 300 рублей в 1980 году (155,12 рублей на человека). То есть квартплата не превышала 6–8 % дохода в месяц.

7. Бесплатное жильё

Да, оно было не совсем бесплатное и давалось в аренду. Тем не менее оно действительно выдавалось каждому, хоть и приходилось отстоять в очереди. Любой человек мог рассчитывать хотя бы на комнату в коммуналке, за которую не приходилось бы каждый месяц платить арендодателю сумму в половину зарплаты.

8. Культура

Многие жалуются на цензуру в СССР, которая не давала продохнуть свободомыслящим гражданам. Но она выступала своеобразным фильтром, и когда он был «отключён» — на экраны телевизоров во времена перестройки хлынули «шедевры» кинематографа. И ситуация, кажется, становится всё хуже и хуже.

Советские фильмы подарили нам множество крылатых фраз, используемых и поныне, композиции без пошлости и оскорблений, мультфильмы и диафильмы, которые приятно посмотреть даже через полвека после их выхода, и многое другое.

9. Отсутствие яркого социального расслоения

Существовала партийная верхушка, которая к середине 70-х переросла в так называемую номенклатуру. Она всегда жила лучше, чем рядовые граждане, но ненамного. Никаких личных самолётов, яхт и замков на каком-нибудь известном итальянском озере.

Почти вся страна жила примерно в одинаковых условиях. Разница была лишь в том, что у более высокого чина была чёрная волга, а у тебя — бежевая жигули-2101. В остальном же условия были примерно равные.

10. Культура производства и переработки

Не так давно один очень известный политик заявил, что это СССР виновато в том, что не построило центров переработки. Но во-первых, центры переработки были, просто за 20 лет «стабильности» они улетели в Вальгаллу, а во-вторых, в те времена не особо заботились об экологии во всём мире и сбрасывали большую часть мусора по старинке в кучу.

Любой пионер или комсомолец участвовал в сборе макулатуры и металлолома. Кстати, устраивались даже соревнования по сбору макулатуры, и победивший отряд пионеров получал ценные призы, в том числе путёвки в пионерлагеря.

Большая часть граждан сдавала стеклотару после молока или других напитков и получала за это деньги. И во времена СССР сдача бутылок была не уделом маргиналов, а долгом каждого гражданина, а также способом сэкономить.

11. Качество еды

И мы сейчас говорим не о ностальгии по «тем самым» газировкам и пирожным, а о реальных ГОСТах. Возьмём в качестве примера рецептуру докторской колбасы (ГОСТ 23670-79). В 100 килограммах колбасы должно содержаться 25 килограммов говядины высшего сорта, 70 килограммов полужирной свинины, 3 килограмма яиц или меланжа и 2 килограмма молока (цельного, обезжиренного или сухого), а также соль, сахар, молотый мускатный орех или кардамон. Фарш при этом делался из парного мяса (то есть из недавно разрубленной туши).

В качестве консервантов добавлялась нитритная соль, аскорбиновая кислота или другие натуральные компоненты. Любой состав сводился к нескольким ингредиентам без множества Е, пальмовых масел и других сомнительных вещей.

Можно ли сегодня есть колбасу без вреда для здоровья — большой вопрос.

12. Космическая программа

Увы, но современная российская космонавтика пользуется только наработками советских инженеров. В космос летают всё те же «Союзы», «Прогрессы» и «Протоны» с частичной модификацией.

Советское правительство поощряло стремление к звёздам и развивало космонавтику (по большей части — для поддержки лидирующих позиций в космической гонке, но всё же), благодаря чему СССР послал в космос первый спутник, первого человека, исследовал Венеру и сделал множество научных открытий.