Распад опухоли в легком что значит

Распад опухоли

Разрушение онкоочага означает гибель онкоклеток, которые разрушаются и выделяют токсины. Сам по себе распад опухоли – это частое явление, наблюдаемое у многих пациентов, страдающих от онкологического поражения. Данный процесс еще сильнее ухудшает состояние больного, отравляет организм вреднейшими продуктами своего метаболизма, что в конечном итоге приводит к гибели больного.

Предпосылки, симптомы, терапия

Сложность ситуации с распадом опухоли заключается в том, что зачастую этот процесс обусловлен осуществленным лечением, направленным как раз на уничтожение онкоклеток. По этой причине процесс распада опухоли считается естественным последствием противораковой терапии. Он может осуществляться спонтанно либо из-за влияния терапии. Как правило, спонтанное разрушение свойственено новообразованиям, имеющим внушительные габариты, ведь при большом размере может не успеть сформироваться сеть питающих сосудов, а дефицит питания опухоли приводит к отмиранию некоторых клеток. Злокачественные опухолевые образования, локализованные внутри желудочной слизистой или в кишечнике, могут механически повреждаться. Повредить их способны соляная кислота и ферменты.

Отмирание онкоклеток провоцирует формирование синдрома стремительного распада опухоли, сопровождающегося тяжелой интоксикацией. Что ведет к высвобождению мочевой кислоты, а также ее солей. Кроме того, высвобождаются калий и фосфаты. Все эти компоненты попадают в кровоток, через который они достигают различных частей организма. Там они повреждают органы и вносят щелочной дисбаланс. В кровяной массе создается закисленность, пагубно воздействующая на функциональность почек.

Химиотерапия как причина разрушения

Если в кровяной массе буде циркулировать слишком много мочевой кислоты, рано или поздно это вызовет закупоривание просветов почечных канальцев. Следствием такого закупоривания обычно является почечная недостаточность. Данное осложнение чаще всего затрагивает людей, которые и до появления онкологии имели проблемы с почками.

Высвобождение фосфатов из отмерших онкоклеток понижает концентрацию кальция в кровяной сыворотке. Такое явление провоцирует судороги, повышает сонливость. Кроме того, из онкоочага постоянно поступает излишний калий, что ведет к проявлению аритмии (которая в свою очередь может заканчиваться смертью).

Кроме описанных метаболитов, онкоклетки способны продуцировать ферменты, а также иные агрессивные продукты. По этой причине распад опухоли частенько осложняется воспалениями, инфекционным поражением, повреждением габаритного сосуда, из-за которого начинается сильное кровотечение. Данные осложнения делают лечение более трудным. Кроме того, ухудшается общее состояние. При отсутствии своевременной квалифицированной помощи такие дефекты чреваты сильным кровопотерями.

Симптоматика

Имеют место такие признаки:

• присутствие лихорадок;

• тошнота, рвота;

• болевой дискомфорт, локализующийся в районе живота;

• стремительная утрата изначальной телесной массы, способная привести к онкологической кахексии;

• смена оттенка кожных покровов (они становятся бледными, может проявляться желтушность);

• отклонения в функционировании печени.

Следует помнить, что при различных патологиях могут присутствовать различные симптомы. Они будут определяться типом рака и местонахождением ракового образования.

Обильное кровотечение

Устранение синдрома опухолевого распада

Прежде всего, задействуются антирвотные медикаменты, сорбенты, слабительные при запорах. Если последние оказываются бесполезными, делаются специальные клизмы, выводящие кал и понижающие уровень интоксикации. Инфузионное лечение скорректирует щелочной баланс. Для этого вводятся медикаменты кальция, глюкозные растворы с инсулином. Пожалуй, закисление – единственный терапевтически правильный случай для задействования соды. Но для надлежащего лечения подобные процедуры должны осуществляться под контролем специалиста. Обязательно необходимо отслеживать щелочное состояние кровяной массы.

Гемодиализ прописывается при почечной недостаточности. При анемии назначаются железосодержащие медикаменты. До начала химиотерапевтического курса, в целях профилактики осложнений, рекомендовано потребление большого количества жидкости и прохождение регидратационной терапии. Проходить такую терапию необходимо на протяжении 1-2 суток. При действенной профилактике врачи дают позитивные прогнозы. Но следует помнить, что фундаментальное условие успешного лечения заключается в бдительности: как больного, так и врача.

Для подбора эффективного метода лечения вы можете обратиться за

— методы инновационной терапии;

— возможности участия в экспериментальной терапии;

— как получить квоту на бесплатное лечение в онкоцентр;

— организационные вопросы.

После консультации пациенту назначается день и время прибытия на лечение, отделение терапии, по возможности назначается лечащий доктор.

Распад опухоли в легком что значит

Рак легкого — не приговор

Из всех заболеваний бронхолегочного древа самым редким можно считать рак трахеи, на который приходится 0,1-0,2% всех онкологических недугов.

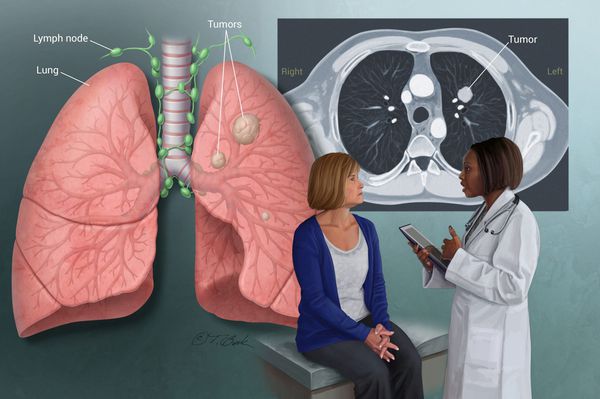

Рак легкого — это не только медицинская, но и социальная проблема. В нашей стране ежегодно этим видом рака заболевают около 60 тыс. человек. В структуре смертности от онкологических заболеваний этот недуг занимает первое место. В 2018 г. на рак лёгкого пришлось 15% всех случаев смерти от онкологических заболеваний.

Почему возникает рак легкого?

Причина многих онкологических заболеваний — мутации в ДНК. Где, когда и почему возникает поломка, ведущая к возникновению раковой опухоли, зависит от ряда причин.

Что должно насторожить?

Коварство рака легкого и трахеи состоит в том, что ранние формы этих заболеваний не имеют клинических проявлений. Нередко пациенты длительно лечатся от других болезней у врачей других специальностей.

Ранние признаки рака легкого

Первые симптомы рака легкого часто не связаны с дыхательной системой. К ним относятся:

Стадии рака легкого

I стадия — опухоль меньше 3 см, метастазы отсутствуют, симптомов нет.

II стадия — опухоль до 6 см, находится в границах сегмента легкого или бронха.

Единичные метастазы в отдельных лимфоузлах (ограничены грудной клеткой на стороне поражения). Симптомы более выражены, появляется кровохарканье, боль, слабость, потеря аппетита.опухоль меньше 3 см, метастазы отсутствуют, симптомов нет.

III стадия — опухоль превышает 6 см, проникает в другие части легкого или соседние бронхи. Средостенные лимфатические узлы могут быть поражены метастазами.

IV стадия — опухоль дает метастазы в другие органы.

Как лечат рак легкого?

Выбор метода лечения во многом зависит от распространенности онкологического процесса.

Пациентам с ранними формами рака легкого, которым противопоказано хирургическое лечение, назначается лучевая терапия (стереотаксическая радиохирургия).

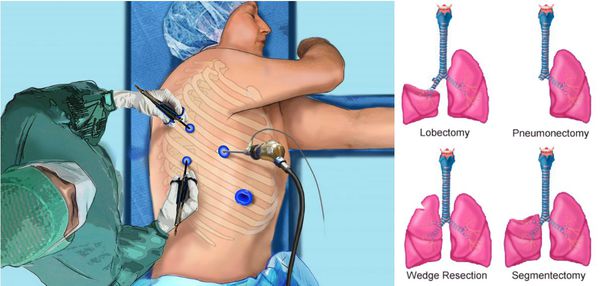

В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова успешно проводится уникальная операция: бронхопластическая лобэктомия — удаление части легкого (вместо традиционной операции — полного удаления органа).

Такое вмешательство позволяет сохранить качество жизни пациента. На сегодняшний день заведующим хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгением Левченко проведено более 300 бронхопластических лобэктомий. Это самый большой опыт «в одних руках» во всем мире.

Если опухоль большая или обнаружены метастазы, назначается лекарственная терапия.

Точечно воздействовать на клетки, которые несут генетические нарушения, не затрагивая другие, позволяет таргетная терапия, благодаря которой достигается высокая эффективность и низкая токсичность (а значит, хорошая переносимость) лечения. Если в эпоху химиотерапии 50% пациентов с распространенным раком легкого умирали в течение года после постановки диагноза, сегодня благодаря современному лечению эти больные стали жить в 3-4 раза дольше.

Еще одна прорывная технология в лечении рака легкого — иммунотерапия, которая блокирует механизм уклонения опухоли от надзора собственной иммунной системы и активизирует противоопухолевый иммунитет. Благодаря этому иммунитет распознает и самостоятельно уничтожает опухоль. Применение иммунной терапии позволяет надеяться на выздоровление даже пациентам с запущенной стадией рака легкого.

Как получить лечение?

Если вы заметили у себя настораживающие симптомы, обратитесь к участковому терапевту или врачу общей практики.

После осмотра и опроса в случае необходимости врач выдаст вам направление в онкологический диспансер, ЦАОП.

После осмотра онколог онкодиспансера или ЦАОП, если возникло подозрение на злокачественное новообразование, должен организовать ваше полное дообследование и взятие биопсии опухоли.

Если диагноз «рак» подтвердился, следует немедленно приступить к лечению: оно может быть амбулаторным или стационарным и включать в себя хирургическое вмешательство, медикаментозную и лучевую терапию.

Лечение может проходить по месту жительства или — в случае невозможности лечения по месту жительства — в федеральном центре (если потребуется лечение там, вам выдадут направление).

Помните: лечение (в том числе современные дорогостоящие препараты для иммунотерапии и таргетной терапии) предоставляется по ОМС бесплатно. Никаких доплат требовать не могут, если это происходит, обращайтесь к страховому представителю в компанию, выдавшую полис ОМС.

Сроки оказания онкологической помощи определены Приказом Минздрава № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю „онкология»», они должны строго соблюдаться:

При необходимости проведения операции предшествующая хирургическому вмешательству предоперационная химиотерапия или предоперационная лучевая терапия проводятся в сроки, установленные клиническими рекомендациями Минздрава России для каждого вида опухоли. После них выполняется операция.

Вопрос обеспечения лекарственными препаратами находится под пристальнейшим контролем Минздрава России.

Можно ли вылечиться от рака легкого?

Да, и таких случаев в копилке врачей немало. В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова часто вспоминают шахтера, который всю жизнь проработал за Полярным кругом: в Воркуте. После выхода на пенсию он переехал в Кировскую область и… заболел. Сначала врачи поставили диагноз «бронхит», затем — «астма», потом — «рак легкого». Младшая дочь посоветовала пройти обследование в Санкт-Петербурге, где они попали к Евгению Владимировичу Левченко. Хирург предложил сделать операцию по своей методике, сохраняя часть легкого.

Благодаря этому удалось добиться длительной ремиссии. В планах у 65-летнего пациента снова вернуться к спорту, в родном городе его уже ждет сборная ветеранов.

Муж привез ее в клинику уже в тяжелом состоянии. Дышать самостоятельно она уже не могла. Диагноз — «рак легкого 4-й стадии, осложненный тромбоэмболией» — не внушал оптимизма. Состояние было настолько тяжелым, что родные готовились к худшему. Брать биопсию в такой ситуации было нельзя: пациентка могла погибнуть от кровопотери. Генетическое исследование плазмы крови показало, что у пациентки болезнь вызвала особая мутация, против которой есть специализированный таргетный препарат.

Женщина быстро пошла на поправку. Сейчас она живет обычной жизнью. Все, что требуется для поддержания ее состояния, — это просто принимать таблетки.

Уроженец Дербента, врач-стоматолог — с молодости курил крепкие дорогие сигареты (на момент поступления в клинику стаж курения составлял 32 года).

«Я наивно полагал, что вред бывает только от дешевых папирос», — вспоминает он.

В феврале 2014 года его стали мучить ночные боли в руке. Местные врачи решили, что это профессиональное заболевание (как известно, руки стоматологов постоянно испытывают большую нагрузку), и назначили сначала физиопроцедуры с гормональным препаратом, а потом — инъекции другого гормонального препарата непосредственно в руку.

Поскольку эффекта так и не последовало, пациента решили «дообследовать». Рентгеновский снимок показал отсутствие в лучевой кости 6-сантиметрового фрагмента. Окончательный диагноз был поставлен в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина: оказалось, что это не саркома, как предполагалось ранее, а метастатический рак легкого 4-й стадии. Метастаз размером 10х15 см блокировал работу сустава и разрушил лучевую кость правой руки.

Пациенту была удалена верхняя доля правого лёгкого, ампутирована рука, 4 курса химиотерапии также не дали результата. В начале 2015 года он стал одним из первых пациентов, кто принял участие в клиническом исследовании нового иммуноонкологического препарата, которое проводилось в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Результат превзошел все ожидания: пациент быстро пошел на поправку, и с тех пор болезнь ни разу не напомнила о себе.

После операции пациент обратился за консультацией в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. После молекулярно-генетического тестирования была выявлена редкая генетическая мутация, которая и стала причиной заболевания. При ней самым эффективным вариантом лечения является таргетная терапия.

После назначения препарата у пациента уменьшилась одышка, пропал кашель. Сегодня, спустя 5 лет после начала лечения, признаков опухолевого процесса у пациента нет.

Для лечения пациентов дневных и круглосуточных стационаров в 2020 году выделено 120 миллиардов рублей и запланировано выделить в 2021 году 140 миллиардов рублей.

Что такое рак лёгкого? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Зеленский И. В., онколога со стажем в 12 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Рак лёгкого ( Lung cancer) — это злокачественное новообразование органов дыхания, возникающее из бронхиального эпителия, который выстилает воздухоносные пути нижних отделов респираторной системы.

В связи с тем, что источником образования опухоли является измененный, ввиду различных причин, эпителий бронхов, зачастую в научной литературе можно встретить иное название данного заболевания — бронхогенный рак или бронхогенная карцинома.

Распространённость

Среди злокачественных новообразований рак лёгкого занимает лидирующие позиции в мире как по своей встречаемости, так и по смертности. Вот уже более 30 лет он остаётся главным «онкологическим киллером». Мужчины болеют в 6 раз чаще, чем женщины. За последние 20 лет общая заболеваемость выросла более чем в 2 раза, при этом среди мужчин на 51%, а среди женщин на 75%. [6]

Средний возраст, в котором диагностируется рак лёгкого, достигает 71 года. Реже всего заболевание обнаруживается у людей младше 20 лет. [16]

Этиология

Причины возникновения или этиологию заболевания можно разделить на две основные группы факторов:

Модифицирующие факторы делятся на:

Курение как ведущий фактор риска

Одним из управляемых экзогенных модифицирующих факторов является табакокурение. Риск развития рака лёгкого у курящего человека зависит от числа ежедневно потребляемых сигарет, продолжительности самого акта курения, стажа курильщика и типа сигарет. [15] Кумулятивный риск смерти от рака лёгкого у курящих мужчин на 22% (у женщин на 12%) выше, чем у некурящих.

Риск смерти от рака лёгкого на 30% выше у женщин, живущих с курящими мужчинами.

Курение сигар или трубки в два раза повышает риск развития рака лёгкого. [5]

Причины рака лёгких у некурящих

Приблизительно 15 % больных раком лёгкого никогда не курили или делали это редко. [15] Точная причина развития заболевания у них неизвестна, вероятно оно вызвано генетической предрасположенностью в сочетании с перечисленными выше факторами риска.

Симптомы рака лёгкого

У рака лёгкого нет специфических симптомов, а в 15% случаев болезнь протекает бессимптомно.

Первые признаки рака лёгкого

К первым симптомам рака лёгкого относят одышку и кашель, иногда с отделением окровавленной мокроты.

Клиническая картина

Все симптомокомплексы при бронхогенном раке можно разделить на три группы:

В зависимости от клинической формы рака на первый план выступают различные жалобы. Так при центральном раке у 80-90% пациентов присутствует кашель, который зачастую уже не воспринимается курильщиком как сигнал неблагополучия. У половины больных присутствует кровохарканье, которое также, к сожалению, не всегда заставляет их обратиться за помощью.

Кашель и кровь при раке лёгких:

Повышение температуры тела и одышка при центральном раке связаны с нарушением вентиляции части или всего лёгкого и развитием в нём воспалительного процесса, чему виной является опухоль, растущая внутри просвета бронха. Именно поэтому рецидивирующая дважды в год пневмония должна побудить как врача-терапевта или пульмонолога, так и пациента к глубокому обследованию на предмет возможного развития центрального рака лёгкого. [10]

Симптомы периферического рака лёгкого

Значительно коварнее протекает периферическая форма рака лёгкого. Ввиду того, что лёгочная паренхима не содержит болевых рецепторов и опухолевый узел располагается далеко от крупных бронхов, его рост длительное время протекает бессимптомно. Когда же в процесс вовлекается плевра (оболочка лёгкого и грудной полости) или метастазами поражаются внутригрудные лимфоузлы, у 60-65% пациентов возникают боли в грудной клетке различной степени выраженности, кашель, в 30-40% случаев одышка, а при распаде опухоли — клиническая картина абсцесса лёгкого, иногда осиплость голоса.

Симптомы опухоли Панкоста

Для рака Панкоста (опухоль верхней борозды лёгкого) характерна особая триада симптомов (синдром Бернара — Горнера):

Также данный тип рака способен прорасти в плевру, плечевое сплетение или рёбра, в связи с чем на стороне поражения могут возникнуть болезненные ощущения в плече и руке в целом, слабость и атрофия кисти. [15]

Синдром гормональных нарушений

Патогенез рака лёгкого

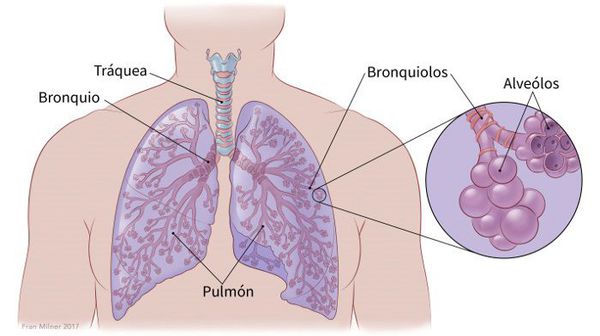

Для того чтобы понимать механизм развития рака лёгкого, нужно знать строение бронхо-лёгочной системы.

Лёгкие имеют древовидное строение, где бронхи — это ветви, а лёгочная ткань (паренхима) — это крона. Отсюда и берёт свой исток термин «бронхиальное дерево».

Подобно древесному стволу трахея (центральная дыхательная трубка) делится на два бронха: правый и левый. В зависимости от количества долей в лёгком главные бронхи распадаются на два (слева) и три (справа) долевых бронха. Долевые бронхи дают начало соответствующему числу бронхиальных трубок к сегментам лёгкого (в каждом лёгком по 10 таких трубок). Такое деление происходит до 22 уровня, где лёгкие заканчиваются образованием терминальных и альвеолярных бронхиол, в которых и происходит газообмен.

Длительное воздействие факторов риска на реснитчатый эпителий бронхов приводит к нарушению работы защитных механизмов образования и выведения мокроты, а следовательно, и к непосредственному воздействию канцерогенов на ткани респираторного тракта.

Вторая линия защиты от неблагоприятного воздействия канцерогенов — это десквамация (отслаивание) повреждённого эпителия. Хроническое повреждение дыхательного эпителия вызывает патологическую регенерацию тканей и, в конечном счёте, приводит к перерождению эпителия в бронхогенную карциному. [3]

Если новообразование развивается в крупных бронхах (до сегментарного уровня), рак называется центральным, если опухоль выросла из эпителия более мелкого бронха — периферическим. На этом анатомическом принципе базируются основные подходы к диагностике и лечению различных форм рака лёгкого.

Классификация и стадии развития рака лёгкого

Центральный рак лёгкого развивается либо внутри крупного бронха (эндобронхиальная форма), либо вокруг такого бронха (перибронхиально-узловая и перибронхиально-разветвлённая формы).

Периферический рак лёгкого развивается в бронхах мелкого калибра и чаще всего представляет собой новообразование (узел) в паренхиме лёгкого. Если такой узел развивается на верхушке лёгкого и сопровождается специфической симптоматикой (синдром Бернара – Горнера), то такую опухоль называют раком Панкоста.

Более редкая форма рака лёгкого — пневмониеподобная. В таком случае опухоль не имеет одного узла, а рассеивается по всему лёгкому, напоминая на рентгеновском снимке пневмонию. [13]

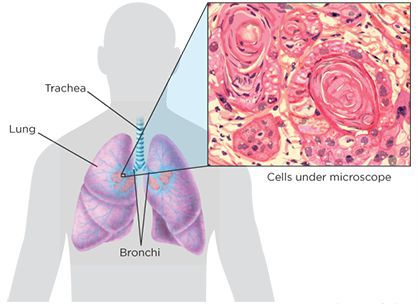

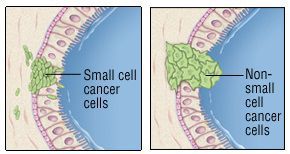

На клеточном уровне заболевание подразделяют на два вида:

Плоскоклеточный рак лёгкого отличается медленным ростом и поздней склонностью к возникновению метастазов. Более стремительный рост имеет мелкоклеточный рак и характеризуется частым гематогенно-лимфогенным метастазированием на ранних стадиях.

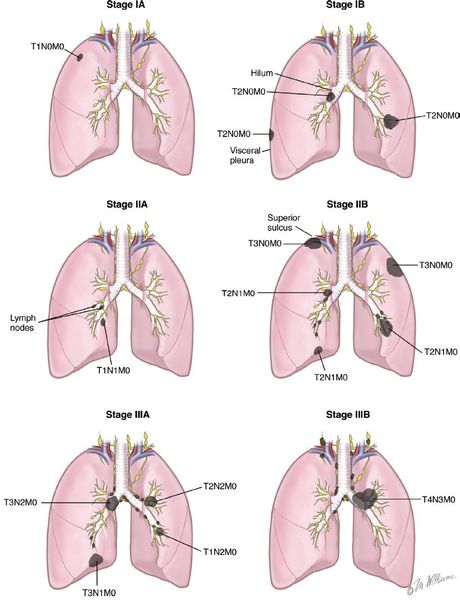

Стадии рака лёгкого

В развитии рака легкого, как, впрочем, и любого другого злокачественного процесса, выделяют четыре стадии развития. В каждой стадии бронхогенного рака, кроме IV, выделяют подстадии «а» и «b».

I, II и III стадии рака лёгких:

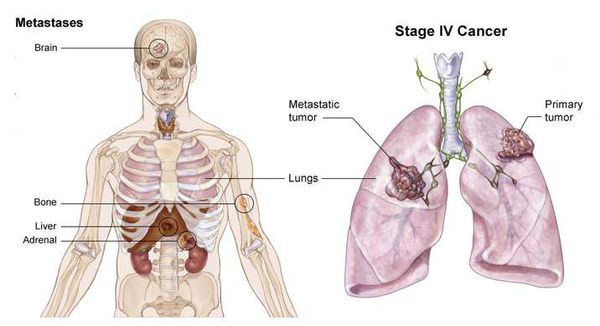

IV стадия рака лёгких:

Стадия процесса определяется формулой TNM, где T — распространённость материнской опухоли, N — наличие метастазов в ближайших к материнской опухоли лимфатических узлах, M — наличие отдалённых метастазов в других органах.

Столь сложная многоуровневая классификация объясняется различиями лечебной тактики, применяемой для каждого конкретного клинического случая новообразований лёгкого.

Осложнения рака лёгкого

Самое грозное осложнение рака лёгкого — лёгочное кровотечение.

Не жизнеугрожающими, но не менее серьёзными осложнениями бронхогенного рака являются параканкрозная обтурационная пневмония и плеврит.

Метастазы при раке лёгких

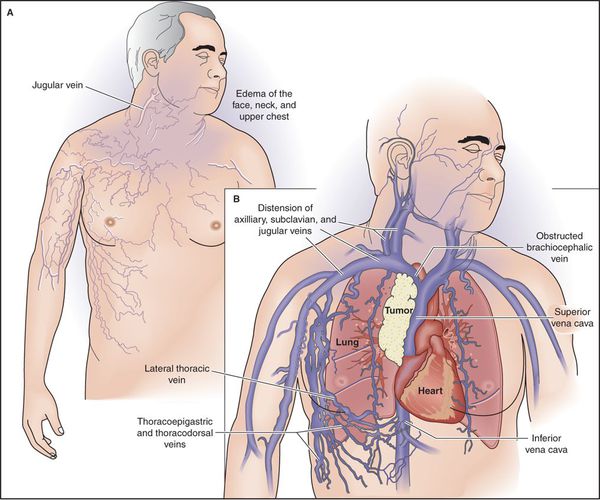

Осложнениями метастатического процесса при раке лёгкого являются:

Излюбленной локализацией метастазов мелкоклеточного рака лёгкого является головной мозг, поэтому нередко заболевание проявляется неврологический симптоматикой. В таком случае пациент поступает в экстренном порядке в нейрохирургическое отделение с клинической картиной инсульта.

У большинства больных раком лёгкого III-IV стадии развития наблюдается значительное снижение массы тела. Это происходит из-за того, что растущая опухоль и её метастазы потребляют белково-энергетический ресурс организма, выделяя при этом в кровь продукты своей жизнедеятельности — опухолевые токсины. Крайнюю степень истощения онкологи называют раковой кахексией.

Зачастую фаза наступающих осложнений говорит о том, что заболевание находится в фазе полного «расцвета». Это резко ухудшает прогнозы не только на жизнь, но и во многих случаях затрудняет, а иногда и вовсе исключает возможность применения «агрессивного» противоопухолевого лечения.

Диагностика рака лёгкого

Скрининговой (профилактической) программы обследования лиц, входящих в группу риска по раку лёгкого, в нашей стране пока нет.

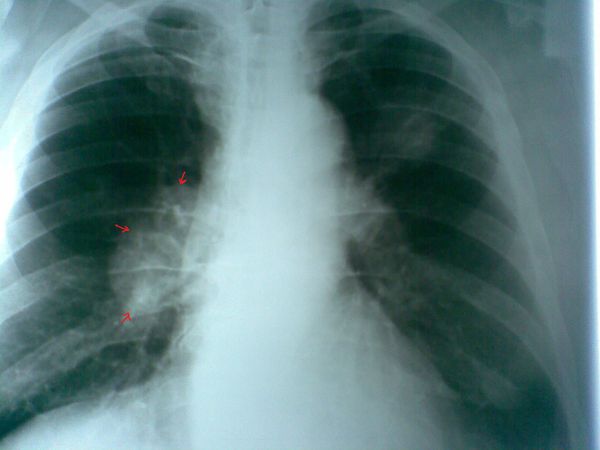

Рентгенологические методы диагностики

Бессимптомные опухоли органов дыхания в 85-90% процентов случаев обнаруживаются случайно, при проведении флюорографии, и поэтому рентгенологические методы диагностики бронхогенного рака занимают сегодня ведущее место. [8] Среди них полипозиционная рентгенография органов грудной клетки, мультиспиральная компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография.

Как выглядит поражённое раком лёгкое:

Гистологические и цитологические методы исследования рака лёгких

Когда установлена клиническая форма рака (центральный или периферический), необходимо понять, какой гистологический структурой (мелкоклеточной или немелкоклеточной) он представлен, и выяснить, на какой стадии развития находится обнаруженный опухолевый процесс. От этих трёх параметров будет зависеть избираемая онкологическим консилиумом тактика ведения пациента.

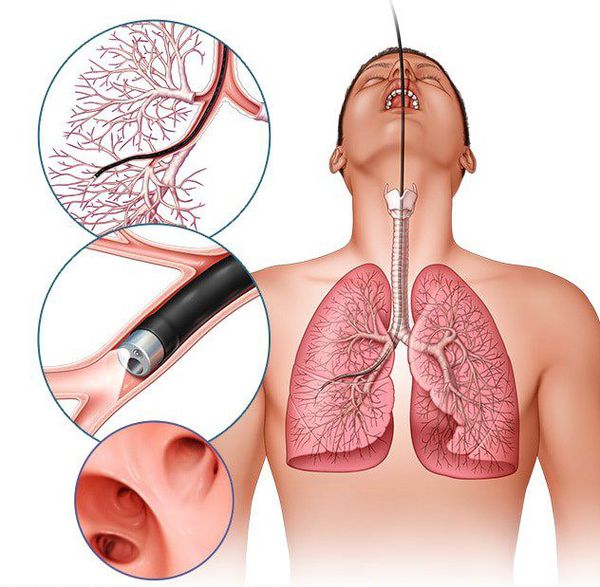

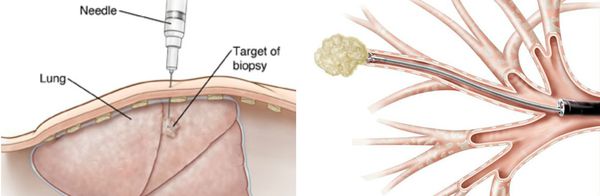

Для верификации гистологической формы рака на помощь приходят инвазивные методы диагностики:

Правильно установить стадию опухолевого процесса помогает только комплексное, посистемное обследование пациента, в том числе органов пищеварения, репродуктивной, мочевыделительной и других систем. Такой тщательный подход к диагностике занимает некоторое время, что зачастую вызывает у ошеломлённого диагнозом пациента недоумение и массу вопросов, а иногда и ложное ощущение затягивания сроков лечения. Однако рак лёгкого — это хроническое заболевание, и опоздать можно лишь с диагностикой раннего этапа развития опухоли.

Онкомаркеры при раке лёгких

Онкомаркеры (CEA, NSE, CYFRA21-1) не определяют рак лёгкого на начальной стадии. Заметное их повышение говорит об уже запущенном онкологическом процессе.

Лечение рака лёгкого

«За последние 30 лет мы хорошо научились лишь классифицировать рак лёгкого, но не лечить его», — однажды горько, полушутя, сказал один из врачей-онкологов в ходе научно-практической конференции. Эту фразу наиболее ярко иллюстрирует сцена выписки из онкологического диспансера одного из героев романа Александра Солженицына «Раковый корпус»:

Прошка шёл весело, и белые зубы его сверкали. Вот так вот, когда приходилось изредка, провожали и на волю.

– Так шо там написано? — беспечно спросил Прошка, забирая справку.

– Ч-чёрт его знает, — скривил рот Костоглотов.

– Такие хитрые врачи стали, не прочтёшь.

Прошка всем им пожал руки и ещё с лестницы весело оборачиваясь, помахивал. И уверенно спускался. К смерти.

А в справке для медицинского учреждения по месту жительства, было написано: “Tumor pulmonum cum invasium cordis, casus inoperabilis ( Рак лёгкого, прорастающий в сердце, случай неоперабельный)”. [14]

Действительно, статистика говорит о том, что рак лёгкого, несмотря на суперсовременное диагностическое оборудование в ведущих странах мира, более чем в 80% случаев диагностируется на неоперабельной стадии, т.е. когда хирургически удалить опухоль либо невозможно, либо её удаление не решит проблему пациента и не улучшит его отдалённый прогноз. В то же время хирургический метод лечения рака лёгкого сегодня остаётся единственной надеждой пациента на полное излечение. [2]

Радикально выполненная операция на I-II стадиях, по показаниям подкреплённая химиолучевой терапией, позволяет пациентам не только пережить 5-летней рубеж, но и вернуться к привычной полноценной жизни. [9]

Лучевая терапия при раке лёгких

Лучевая терапия — это метод локального воздействия на опухоль и зоны метастазирования. Применяется в неоперабельных случаях либо для повышения эффективности хирургического лечения. Суммарная доза облучения дробится на суточные порции. Лечение длится до получения пациентом полной рассчитанной дозы радиации.

Химиотерапия рака лёгкого

Химиотерапия отличается от хирургического и лучевого методов лечения тем, что воздействует не только на опухоль и её метастазы, но и на весь организм целиком, убивая все делящиеся клетки — как опухолевые, так и здоровые.

Химиотерапия проводится как до операции, так и после неё. Назначается самостоятельно или в сочетании с лучевой терапией в неоперабельных случаях. Продолжительность лечения зависит от многих факторов: эффективности, переносимости, тяжести сопутствующей патологии и т. п. Назвать наиболее эффективные схемы химиотерапии при раке лёгкого невозможно, т. к. зачастую результативность лечения зависит от индивидуальных свойств опухоли.

Таргетная терапия рака лёгкого

Что касается III и IV стадий бронхогенного рака, то в этих случаях основные силы онкологов направлены на хронизацию процесса и продление жизни пациента, а это достигается за счёт применения не только химиолучевой, но и таргетной терапии. [1] Таргетные препараты — это современные лекарственные средства, направленные только на опухоль (англ. target — цель). Взаимодействуя на молекулярном уровне с рецепторами мутированной раковой клетки, таргетный препарат заставляет опухоль перестать расти и размножаться, что приводит к её старению и гибели. Однако применение данного вида лечения возможно только у тех пациентов, которые имеют доказанную молекулярно-генетическим исследованием мутацию генов в клетках опухоли. [7] Также нужно понимать, что таргетная терапия не излечивает пациента, она призвана улучшить качество жизни и увеличить её продолжительность.

Симптоматическая и паллиативная терапия рака лёгкого

Любую терапию, используемую при неоперабильных формах рака лёгкого, можно назвать паллиативной, то есть направленной на временное улучшение общего состояния за счёт уменьшения интенсивности симптомов заболевания. К ней относится лучевая и химиотерапия.

Симптоматическая терапия также является паллиативным методом лечения, но она направлена только на улучшение качества жизни пациента путём устранения или снижения интенсивности симптомов.

Паллиативная терапия может проводиться в условиях онкологического стационара, а симптоматическая терапия, как правило, применяется на дому в терминальной фазе развития болезни под динамическим наблюдением участкового онколога или терапевта. К такому виду терапии относится, например, приём болеутоляющих.

Народные методы лечения

Народные способы лечения рака лёгкого в лучшем случае бесполезны, а в худшем — опасны для здоровья. Чем быстрее пациент обратится к онкологу и пройдёт лечение, тем выше его шансы выжить.

Прогноз. Профилактика

Уровень смертности при раке лёгкого остаётся высоким на протяжении долгих лет, поэтому прогнозы выживаемости относительно низки и стабильны. Продолжительность жизни больного раком лёгкого зависит от альянса множества факторов, таких как клиническая и гистологическая формы, стадия процесса, своевременность обращения к онкологу, наличие сопутствующей патологии, а также объём оказанной специализированной помощи. [12]

По данным статистики, рак лёгкого чаще всего развивается в верхней (40%) и в нижней (30%) долях, реже всего в средней (10%). При этом в большинстве случаев опухоль формируется в крупных бронхах (80%).

Принято считать, что центральный рак прогрессирует стремительнее периферического, вызывая появление ряда неблагоприятных симптомов в ранние сроки. Продолжительность жизни пациентов с этим типом опухоли в далеко зашедших стадиях, как правило, не превышает четырёх лет.

Периферические формы рака лёгкого менее агрессивны и длительно существуют без клинических проявлений.

Прогноз заболевания также зависит от гистологического строения опухоли:

Риск рецидива

Рецидивом заболевания называют рост опухоли в той же локализации, где она удалялась хирургически или была ликвидирована иными методами. Рецидивы рака лёгкого встречаются значительно реже, чем прогрессирование заболевания.

Возможно ли снизить риск заболевания

В профилактике злокачественного поражения органов дыхания во главе угла находится борьба как с активным, так и с пассивным табакокурением, пропаганда здорового образа жизни, в том числе и профилактика хронизации заболеваний бронхолёгочной системы.

Международное агентство по изучению рака утверждает, что правильная и своевременная профилактика способна в два раза уменьшить частоту встречаемости рака лёгкого.

Основу первичной профилактики составляют мероприятия, которые ориентированы на устранение внешних негативных факторов: существуют специальные государственные программы, направленные на борьбу с загрязнением воздуха и улучшением условий труда на предприятиях вредного производства.

Важное первичное профилактическое мероприятие:

Отказ от курения значительно снижает вероятность развития рака лёгкого, органы дыхания постепенно восстанавливаются, очищаются от вредных веществ.

Вторичные профилактические мероприятия направлены на проведение плановых медицинских обследований лиц различных возрастных категорий. Для обследования людей из группы риска используют компьютерную томографию, с помощью которой можно выявить опухоли на начальной стадии.