Рассеянный склероз что это за заболевание у детей

Рассеянный склероз у детей

Рассеянный склероз (РС) — хроническое демиелинизирующее заболевание с многоочаговым поражением ЦНС, протекающее с обострениями и ремиссиями или прогредиентно. Дебют РС в 1,2–6% происходит до 16 лет. Этиология. На сегодня

Рассеянный склероз (РС) — хроническое демиелинизирующее заболевание с многоочаговым поражением ЦНС, протекающее с обострениями и ремиссиями или прогредиентно.

Дебют РС в 1,2–6% происходит до 16 лет.

Этиология. На сегодня РС рассматривают как иммунологически-опосредованное заболевание, при котором аутоиммунный ответ индуцируется одним или несколькими экзогенными агентами у генетически предрасположенного индивидуума [5, 7].

Установлено, что клиническое проявление заболевания в детском возрасте может последовать за вирусной инфекцией, «сенсибилизацией» или иммунной стимуляцией [17]. К развитию РС причастны многие микроорганизмы и вирусы.

Комитет ВОЗ не нашел доказательств, подтверждающих связь вакцинации с развитием РС [6, 15].

В презентацию антигена Т-клетками непосредственно вовлечен человеческий лейкоцитарный антиген (HLA) класса I (A, B, C) и класса II (DR, DQ, DP). Гаплотип HLA, вероятно, определяет индивидуальную или семейную восприимчивость к РС.

В настоящее время генами, влияющими на прогрессирование болезни, считают ген рецептора и антагониста интерлейкина (ИЛ) 1β, гены Fc-рецептора иммуноглобулина и ген аполипопротеина E [21].

Семейная отягощенность по РС хорошо известна. Распространенность РС составляет 25–30% у монозиготных близнецов. Но, вероятно, что возникновение болезни обусловлено многими факторами.

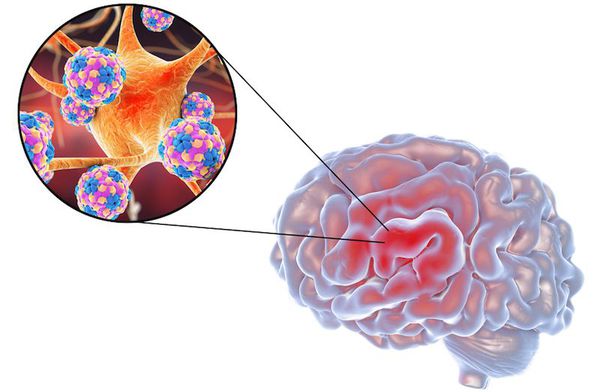

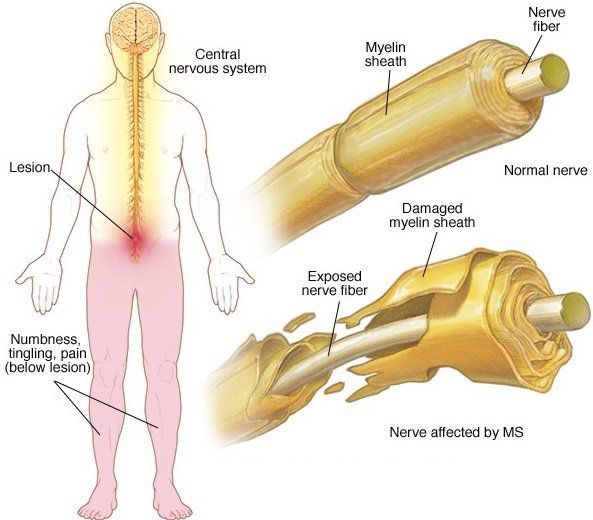

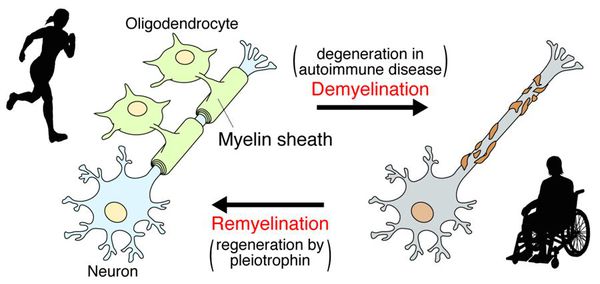

Патогенез. Точный патогенез РС неизвестен. Повреждения нервной ткани при РС включают иммуновоспалительную демиелинизацию с олигодендропатией и нейродегенерацию.

Основной гипотезой иммунопатогенеза РС является положение об активном проникновении через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) в ткань мозга Т-лимфоцитов, сенсибилизированных к антигенам миелина [3]. Т-лимфоциты под действием ряда факторов активируются, пролифирируют и «запускают» эффекторные реакции, повреждающие миелин и аксоны. В результате активации Т-лимфоциты (CD4 + ) становятся аутоагрессивными.

Предложено несколько механизмов первичной активации реактивных Т-клеток.

В основе гипотезы молекулярной мимикрии находится предположение о гомологии: многие вирусные агенты имеют короткие аминокислотные последовательности, аналогичные аутоантигенам. В результате после «представления» их на поверхности моноцитов они распознаются как «свои».

В результате дальнейшей активации клеточного и гуморального иммунитета прогрессируют демиелинизация и гибель олигодендроцитов, усиливаются глиотоксические факторы, происходит накопление свободнорадикальных соединений и медиаторов воспаления.

Во время фазы уменьшения клинической и определявшейся при МРТ активности РС возрастает системная продукция противовоспалительных цитокинов, таких как трансформирующий ростовой фактор-β и ИЛ-10. Большое значение имеют местные факторы, ограничивающие повреждение: элиминация аутореактивных Т-клеток, их апоптоз. Кроме того, один и тот же фактор, в зависимости от стадии заболевания, может играть двойную роль — про- и противовоспалительную.

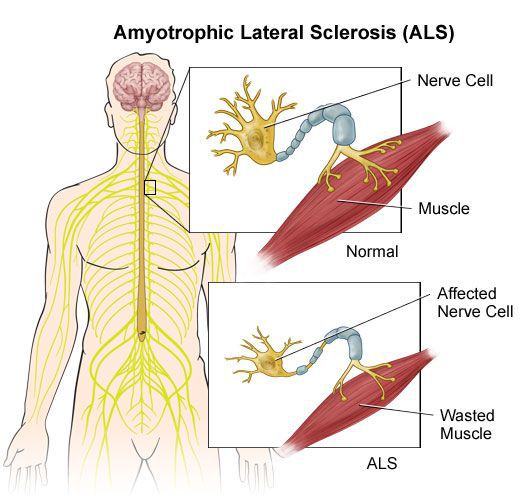

Клиническая экспрессия аксональной дегенерации рассматривается как основа для инвалидизации во время хронически прогрессирующей фазы РС [22].

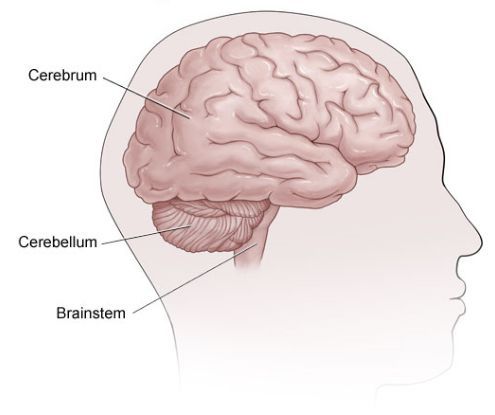

Клиническая картина. Клиническая картина отличается чрезвычайной вариабельностью, поэтому сложно определить симптомы, позволяющие поставить достоверный диагноз. При РС у детей отмечаются такие же симптомы, как у взрослых. Обычно больной может определить точную дату и момент первых неврологических симптомов (31% в нашем исследовании), но развитие может происходить и постепенно, так что пациент не обращается к врачу (подострый дебют — у 69%). В детском возрасте чаще наблюдается более острое начало, чем у взрослых: с головной болью, тошнотой, рвотой, головокружением, повышением температуры тела, судорогами, угнетением сознания, гемипарезом и гемианестезией, симптомами поражения мозжечка и ствола мозга. Такое сочетание симптомов обычно служит основанием для постановки первичного диагноза «менингоэнцефалит». Проявление общемозговых симптомов (судороги, рвота, летаргия, кома) в начале РС отмечают чаще у детей младше 6 лет. К счастью, острое и тяжелое начало РС в раннем детском возрасте не всегда означает плохой прогноз.

РС у детей характеризуется полисимптомным (67%) и моносимптомным (33%) началом.

Наиболее частая жалоба — повышенная утомляемость (синдром хронической усталости). Усталость неадекватна физической или какой-либо другой нагрузке и повышается при высокой температуре или влажности.

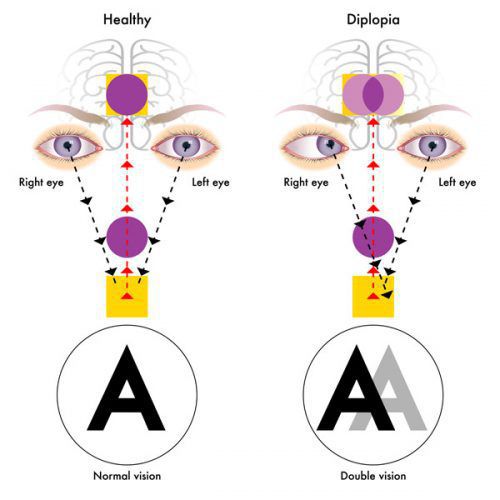

Оптический неврит (ОН) обусловлен демиелинизирующим процессом зрительного нерва или других отделов зрительного анализатора. Диагноз «ретробульбарный» (или «оптический») неврит ставится, если наблюдается острое или подострое снижение остроты зрения на один глаз, сопровождающееся болезненностью при движении глазных яблок с длительностью нарушений не менее 24 ч и, как правило, последующим полным или частичным восстановлением зрения. При РС возможно развитие повторных ОН. Центральную скотому описывают в виде пятна или темной заплаты. Цветовое восприятие и контрастность также нарушаются. Боль внутри или позади глаза обычна и иногда предшествует потере зрения. Зрительная функция улучшается примерно через 2 нед после ОН, но полное восстановление зрения происходит спустя несколько месяцев. При впервые возникшем ОН в первые недели на глазном дне нарушений, как правило, не отмечается. В ряде случаев при неизмененных дисках зрительных нервов могут наблюдаться гиперемия и стушеванность границ дисков. Уже в острой фазе неврита возможно появление признаков нисходящей частичной атрофии дисков зрительного нерва: побледнение височных половин диска (преимущественно страдает папилло-макулярный пучок), сужение артерий, дистрофические изменения в макуле. При распространенном процессе может развиться простая атрофия с побледнением всего диска. Для ОН при РС характерна диссоциация между выраженностью изменений на глазном дне и степенью снижения остроты зрения.

Следует отметить, что изменения остроты зрения — один из наиболее нестойких симптомов РС. Из других черепных нервов (ЧН) часто поражаются глазодвигательные, невралгия тройничного нерва отмечается относительно редко. Двусторонняя невралгия тройничного нерва описывается как патогномоничный симптом РС.

Повреждения VII ЧН похожи на паралич Белла, но при этом часто поражается одновременно VI ЧН. Слух снижается относительно редко — при двустороннем поражении латеральной петли, но системное головокружение отмечается часто, порой оно так сильно выражено, что больные не могут встать с постели. Выявляется нистагм, обычно асимметричный, с ротаторным компонентом. Иногда также наблюдается синдром Горнера. Дисфагия и дизартрия могут быть самостоятельными симптомами или входить в структуру псевдобульбарного паралича.

Нарушения двигательных функций обусловлены демиелинизацией кортико-спинального тракта, поражением мозжечка и его связей. Пациенты жалуются на слабость, ограничение подвижности, свисающую стопу или легкое изменение походки. При осмотре часто выявляются слабость в сгибателях бедра, повышение сухожильных рефлексов, мышечного тонуса по спастическому типу, симптом Бабинского, выпадение брюшных рефлексов. У больных РС, как правило, наблюдается не только повышение амплитуды сухожильных и периостальных рефлексов и их асимметрия, но и резкое расширение рефлексогенных зон, наличие клонусов. Типична диссоциация амплитуды сухожильных рефлексов по вертикали, т. е. более выраженное повышение рефлексов с нижней конечности, чем с верхней. Медленно нарастающая спастическая параплегия связана с локализацией бляшек в боковых столбах спинного мозга. В зависимости от локализации очага могут наблюдаться гемипарезы и парапарезы, реже монопарезы. Характерно изменение степени пареза в течение дня: некоторые больные отмечают усиление слабости к вечеру, другие — с утра. Снижение кожных брюшных рефлексов является ранним проявлением вовлеченности пирамидного пути, но не является специфичным для РС признаком.

Наиболее часто больные предъявляют жалобы на нарушения походки и равновесия. Наблюдаются статическая и динамическая атаксия, дисметрия, гиперметрия, асинергия, интенционное дрожание, мимопопадание при выполнении координаторных проб, скандированная речь и мегалография. В тяжелых случаях вероятно появление дрожания рук, головы и туловища даже в состоянии покоя, с переходом в тяжелый гиперкинез. Иногда ритмичный тремор может наблюдаться и в покое, хотя, как правило, он возникает на ранних стадиях при попытках выполнить направленные движения («тремор намерения»). У некоторых больных РС тремор возникает при разгибании рук («постуральный тремор рук») или выпрямлении головы (по типу «да-да», реже «нет-нет»). Характерным для РС является пароксизмальное нарастание атаксии вплоть до «невозможности ходить».

Часто встречаются симптомы нарушения чувствительности. Покалывание, снижение чувствительности, гиперстезия, «скрепки и иглы», «лед внутри ноги», «положение на разбитом стекле» и т. д. — обычные описания нарушенной чувствительности, используемые пациентами с РС. Типично появление парестезии в руке или ноге, с распространением через несколько дней на все тело и с постепенным исчезновением в течение нескольких недель.

Для РС патогномоничен симптом Лермитта — при наклоне головы возникает ощущение прохождения электрического тока по позвоночнику, иногда иррадиирующее в конечности.

Боль редко отмечается больными, но она может появляться на различных этапах заболевания. Чаще это корешковые боли, связанные с нарушением двигательных функций, спастичностью, остеопорозом и невропатиями.

У подавляющего большинства больных возникают расстройства функции тазовых органов. Это связано с демиелинизацией пирамидных и ретикулоспинальных трактов в головном и шейном отделе спинного мозга, а также с поражением парасимпатических ядер, нервов, расположенных в крестцовых сегментах спинного мозга, что приводит к нарушению синхронной работы детрузора и сфинктера мочевого пузыря: развивается гиперрефлексия или арефлексия детрузора, детрузорно-сфинктерная диссинергия. Нарушение дефекации чаще выражается запорами, реже — императивными позывами на опорожнение кишечника и недержанием кала.

При РС встречаются пароксизмальные состояния эпилептогенного (парциальные и генерализованные припадки) и неэпилептогенного генеза: тонические мышечные спазмы, миоклонии, пароксизмальная атаксия, афазия, потеря слуха и др.

Наблюдаются расстройства психических и интеллектуально-мнестических функций. Нарушения высших психических функций у больных РС различны — от полной сохранности до тяжелых нарушений уже на ранних стадиях заболевания. Когнитивные нарушения при РС распространяются на память, внимание, вербально-логическое мышление, зрительно-пространственные и двигательные навыки. Отмечаются изменения настроения: выраженная депрессия, маниакально-депрессивный синдром, дисфория. Депрессия у пациентов с РС часто сочетается с эмоциональной расторможенностью.

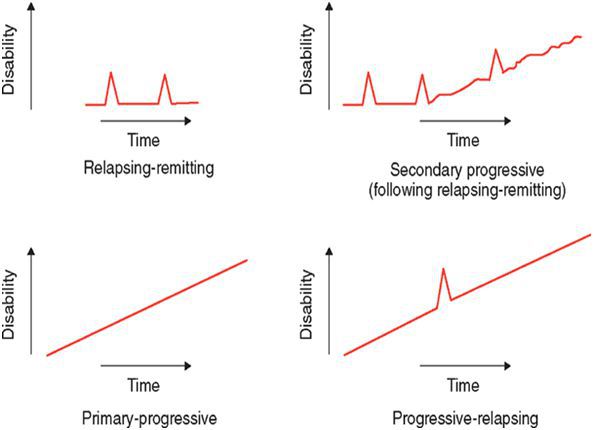

Выделяют следующие варианты клинического течения РС:

У детей РРРС встречается чаще (67%), чем ВПРС (31%), и редко (2%) ППРС.

Согласно современным представлениям об обострениях заболевания атакой (рецидивом, обострением) считается период неврологических нарушений с острым или подострым началом, продолжающийся не менее 24 ч. Интервал между атаками должен составлять не менее 30 дней [18].

При постановке диагноза РС руководствуются диагностическими критериями W. Mc Donald [18] (табл.).

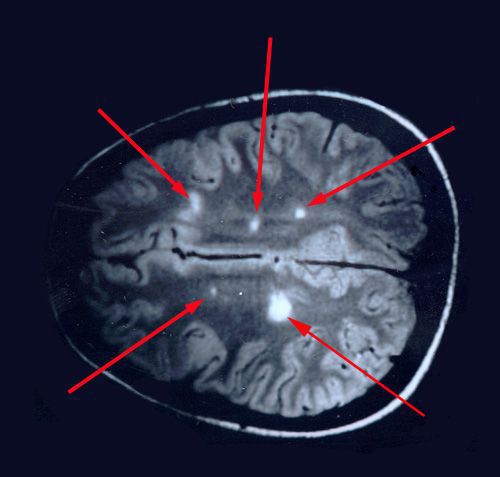

Высокоэффективным методом в диагностике РС является МРТ головного мозга.

Характеристика МРТ-повреждений при РС у детей:

На Т1-взвешенных изображениях гипоинтенсивности или «черные дыры» на МРТ говорят о предыдущем деструктивном воспалительном демиелинизирующем процессе и свидетельствуют в пользу РС. Необратимые «черные дыры» у детей встречаются редко.

Содержание основного белка миелина в сыворотке крови и в цереброспинальной жидкости неспецифично для РС, поскольку встречается при других демиелинизирующих заболеваниях.

Изменения показателей зрительно выраженных потенциалов (ЗВП), характерные для РС, — дополнение объективного свидетельства наличия второго очага.

Лечение РС

Комплекс лечебных воздействий при РС подразделяют на две основные группы: патогенетическую и симптоматическую терапию.

Патогенетическая терапия направлена на предупреждение деструкции ткани мозга активированными клетками иммунной системы. С этой целью используют противовоспалительные, иммуносупрессивные и иммуномодулирующие препараты.

Симптоматическая терапия направлена на коррекцию и поддержание функций поврежденной нервной системы.

В патогенетической терапии выделяют следующие группы препаратов:

Лечение обострений РС. Тактика лечения обострений РС — использование короткого курса кортикостероидов в пульс-дозах. Кортикостероиды должны ограничить воспалительный процесс и степень разрушения миелина, т. е. улучшить состояние больных на момент обострения, сократить длительность обострения и, возможно, предупредить развитие стойких неврологических последствий. Эффект достигается при введении больших доз внутривенно в острую стадию патологического процесса. Кортикостероиды (Метипред) вводят в дозе 10–20 мг/кг массы тела (максимальная суточная доза — 1 г) внутривенно капельно в 400–500 мл изотонического раствора хлорида натрия ежедневно или через день 1 раз в день утром в течение 3–7 дней в зависимости от тяжести обострения. Затем пациент переходит на пероральный прием в дозе 1–1,5 мг/кг веса преднизолона или метилпреднизолона в утренние часы в течение еще 3 нед с последующим снижением дозы. Считается доказанным, что кортикостероиды только уменьшают выраженность и длительность данного обострения, но не оказывают благоприятного влияния на течение заболевания в последующем.

При нетяжелом обострении и отсутствии Метипреда возможно введение дексаметазона внутримышечно, реже внутривенно. По клиническим, иммунологическим и побочным эффектам дексаметазон близок к метилпреднизолону, но противовоспалительное и иммуносупрессивное действие дексаметазона более длительно. Основные проблемы связаны с более выраженным, чем у метилпреднизолона, угнетением собственной продукции кортикостероидов и развитием зависимости.

Реже при нетяжелых обострениях используются препараты адренокортикотропного гормона (АКТГ). Применяют синтетические аналоги АКТГ, например Синактен-депо, обладающий пролонгированным действием.

Положительные эффекты стероидных гормонов более продолжительны при применении в сочетании с внутривенным иммуноглобулином или интерферонами.

Иммуномодуляция. В последние годы появились препараты, достоверно изменяющие течение заболевания. К препаратам этого ряда относятся β-интерфероны (Бетаферон, Авонекс, Ребиф) и глатирамера ацетат (Копаксон-Тева). Терапия β-интерферонами изменяет дефект клеток-супрессоров, уменьшает способность Т-клеток проникать через ГЭБ, увеличивает секрецию ИЛ-10. Клинические испытания показали, что препараты уменьшают частоту и тяжесть обострений, замедляют нарастание инвалидизации, подавляют MPT-активность и имеют относительно немного побочных действий.

В настоящее время специалисты пришли к единому мнению, что эффективность иммуномодулирующей терапии определяется сроками начала лечения РС, при этом максимальную эффективность отмечают на ранних стадиях РС и при условии длительного непрерывного лечения.

В 1999 г. впервые в ходе клинического наблюдения, проведенного А. Адамс и соавт. [4], была продемонстрирована эффективность длительного (в течение 32 мес) лечения Бетафероном мальчика 7 лет с РС — улучшение состояния ребенка было настолько очевидным, что авторы охарактеризовали ее как «драматическую»: констатированы редукция неврологического дефицита, положительная динамика, отмечаемая в ходе МРТ-исследований, и отсутствие обострений на протяжении всего периода лечения.

E. Waubant et al. [27] сообщили о хорошей переносимости Бетаферона у 9 детей с РС и, вероятно, в будущем исследования, связанные с изучением эффективности иммуномодулирующей терапии у детей, будут оправданы, так как для данной возрастной группы появились потенциальные средства, влияющие на течение заболевания, а именно β-интерфероны.

В 2001 г. французские неврологи Y. Mikaeloff et al. [19] продемонстрировали эффективность и хорошую переносимость β-интерферонов при РС у 16 пациентов с дебютом в детском возрасте. Авторы констатируют, что клиническая эффективность иммуномодулирующих препаратов, результаты МРТ-исследований в динамике не отличаются от таковых у взрослых больных с РС и что в детской возрастной категории необходимо проводить, и как можно раньше, лечение β-интерферонами.

S. Tenembaum и M. Sequra в своем сообщении (2001) [25] приводят данные о благоприятном эффекте применения β-интерферонов и глатирамера ацетата (Копаксон-Тева) у 19 пациентов с РС. Клинические и MPT-данные были тщательно проанализированы авторами и расценены как позитивные. Эти же исследователи в 2004 г. сообщают о результатах дальнейшего проспективного наблюдения 31 ребенка и подростков, находившихся на модифицирующей терапии в течение 31,2 мес (от 6 до 74 мес). Авторы приходят к мнению, что иммуномодулирующая терапия безопасна, хорошо переносится; особенно, подчеркивают они, это касается детского возраста.

На Конгрессе Европейского комитета по лечению и исследованию РС (ECTRIMS) (2004 г.) были представлены данные применения Бетаферона у 44 детей и подростков в США, Канаде, Германии, России и Израиле [8]. В целом Бетаферон переносился хорошо, а спектр побочных реакций соответствовал данным, полученным у взрослых больных в ходе контролируемых клинических испытаний.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

Р. Ц. Бембеева, доктор медицинских наук

С. В. Пилия

Э. Ю. Волкова

И. Нанкина

РГМУ, РДКБ, Москва

Что такое рассеянный склероз? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Новиков Ю. О., остеопата со стажем в 40 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Рассеянный склероз (РС) является одним из частых хронических аутоиммунных заболеваний центральной нервной системы (ЦНС).

Распространенность РС высока и делится на зоны с высокой, умеренной и низкой встречаемости заболевания. Высокая распространённость отмечена в Северной Америке и Северо-Западной Европе.

В мире выявлено около 2 млн больных РС. В нашей стране в различных областях количество заболвших РС колеблется от 2 до 70 больных на 100 000 человек, причём значительно реже болезнь встречается в Средней Азии и Закавказье. В крупных промышленных районах и городах заболеваемость выше, чем в сельской местности, у лиц мужского и женского пола она одинакова.

Причина возникновения РС точно не установлена. Высказывалось мнение об инфекционной природе этого заболевания. Такое предположение основывается на случае острого развития заболевания с повышением температуры и свойственными инфекционным заболеваниям изменениям ликвора и крови, а также патоморфологических данных.

В настоящее время известно, что возбудителем РС может являться нейтропный фильтрующийся вирус, идентичный вирусу рассеянного энцефаломиелита.

В основе демиелинизации (избирательного поражения головного мозга) лежит аутоиммунный процесс. Пути передачи инфекции не выяснены. Заражения непосредственно от больного не происходит. Возможность контактного пути распространения болезни следует считать маловероятным. [3] [4]

Симптомы рассеянного склероза

При всём многообразии и изменчивости расстройств, свойственных РС, можно выделить основную, наиболее частую, типичную его форму—цереброспинальную.

Обычно заболевание цереброспинальной формой РС начинается в молодом возрасте. Эта форма характеризуется:

Развитие пирамидных и мозжечковых расстройств обусловлено частым образованием очагов воспаления в боковых столбах спинного мозга, мозговом стволе и ножках мозжечка.

Наиболее ранними симптомами являются:

Офтальмологические проявления

Нередко начальным изолированным расстройством является поражение зрения, развивающееся по типу так называемого ретробульбарного неврита (острое воспаление зрительного нерва). При этом возникает слепота или скотома (слепой участок в поле зрения) того или иного глаза.

Поскольку процесс локализуется не в соске зрительного нерва, а в его стволе (ретробульбарно), то на глазном дне в течение иногда довольно длительного срока изменений не обнаруживается.

При значительном поражении поперечника зрительного нерва утрачивается прямая реакция зрачка слепого глаза на свет при сохранённой реакции сужения его в случае освещения другого глаза (содружественная реакция зрачка).

Для ретробульбарного неврита при РС характерно выпадение центральных полей зрения (центральная скотома), так как бляшки развиваются обычно внутри ствола зрительного нерва. В отличие от этого при ретробульбарном неврите сифилитической этиологии или при воспалении придаточных полостей носа чаще наблюдается концентрическое сужение полей зрения, так как воспалительный процесс развивается с наружной поверхности зрительного нерва — с его оболочек.

Через известный срок при РС обнаруживаются изменения глазного дна — побледнение соска зрительного нерва (атрофия). Типичным для РС является преимущественное побледнение височных половин сосков зрительных нервов. Утрата зрения может быть полной или частичной, одно- или двусторонней. Через некоторое время обычно наступает улучшение, но процесс может и нарастать. Двусторонняя слепота отмечается редко.

Мозжечковые и пирамидные расстройства

Наиболее ранними мозжечковыми расстройствами является:

Резко выраженный нистагм (иногда не только горизонтальный, но и вертикальный или ротаторный), зависящий от пораженпя мозжечка, расстройства речи (скандированная речь) и дрожание головы или туловища являются уже признаком далеко зашедшего процесса.

Развиваются и другие мозжечковые симптомы — адиадохокинез (невозможность быстрой смены противоположных движений — сгибания или вращения), шаткая походка и др.

Иногда, наряду с выраженными симптомами пирамидного поражения, отмечаются и симптомы поражения периферического двигательного неврона: утрата сухожильных рефлексов конечностей, атрофии мышц.

Нарушения чувствительности не столь выражены, как двигательные расстройства. Своеобразной парестезией (ощущение жжения, мурашек, покалывания) при РС является возникающее при резком сгибании головы к груди ощущение электрического тока, как бы пробегающего по позвоночнику вниз, с иррадиацией в ноги, иногда в руки. В некоторых случаях наблюдаются нарушения суставно-мышечного и вибрационного чувства в нижних конечностях. Значительно реже расстраивается поверхностная чувствительность.

Из черепномозговых нервов, кроме зрительных, чаще поражаются отводящий и глазодвигательный нервы. Паралич глазных мышц обычно имеет преходящий характер и выражается лишь диплопией, которая может быть начальным симптомом заболевания.

Нередки поражения тройничного, лицевого и подъязычного нервов. Развитие склеротических бляшек в надъядерных отделах кортико-нуклеарного пути может стать причиной возникновения псевдобульбарного синдрома, а в мозговом стволе — развития бульбарных симптомов (симптомы поражения черепных нервов).

Нарушения функций тазовых органов являются нередкими симптомами РС. Встречаются следующие нарушения:

Нередки нарушения функции половой системы. Эти проблемы могут одновременно являться функциональными нарушениями тазовых органов, а также могут быть самостоятельными симптомами.

Психические нарушения редки. Деменция и выраженные формы психического расстройства свойственны лишь поздним периодам заболевания и обусловлены множественными и распространенными очагами в коре и подкорковых образованиях больших полушарий.

Патогенез рассеянного склероза

Для того, чтобы понять механизм развития РС, необходимо ознакомиться с патологической анатомией данного заболевания.

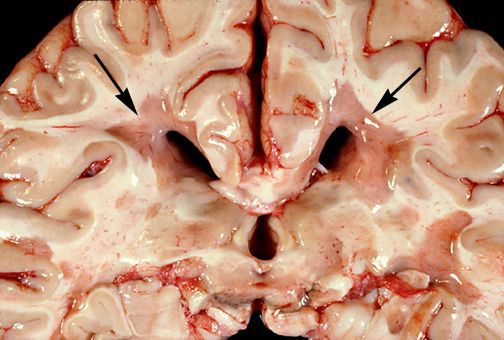

При микроскопическом исследовании обнаруживаются заметные и достаточно характерные изменения, выявляемые с наибольшим постоянством в спинном мозгу, мозговом стволе и полушариях головного мозга. Видны множественные бляшки различной величины (от точечных до весьма массивных, которые, к примеру, занимают весь поперечник спинного мозга), рассеянные преимущественно в белом веществе. Такая множественность и разбросанность очаговых изменений и определяет название болезни.

Отдельные бляшки имеют округлую форму, они нередко сливаются и создают изменения сложных очертаний. Цвет бляшек на разрезе розовато-серый (недавно образовавшиеся очаги) или серый, желтоватый (старые очаги).

При разрезе бляшки определяется их большая плотность по сравлению с нормальной мозговой тканью. Эти уплотнения, склерозирование бляшек дало возможность охарактеризовать заболевание как склероз.

При микроскопии на первый план выступают изменения миелиновых волокон. В области очага, бляшки, в белом веществе наблюдаются в той или иной степени распад миелиновой оболочки, покрывающей нервные волокна центральных проводников, причём осевой цилиндр нередко остаётся неповреждённым.

В остром периоде, при наличии отёка и инфильтрации, в очаге поражения нарушается проводимость по нервным волокнам. В дальнейшем, при условии гибели осевых цилиндров, возникают необратимые, стойкие выпадения.

После периода острого воспаления оказывается, что осевые цилиндры частично сохраняют свою целостность и проводимость, иногда даже наблюдается ремиелинизация нервных волокон. В результате наблюдается не только ремиссия, но даже и вполне удовлетворительное восстановление отдельных утраченных ранее функций, что очень характерно для РС.

Образование новых воспалительных очагов определяет ухудшение и возникновение новых симптомов. [2] [5]

Классификация и стадии развития рассеянного склероза

Строгой и общепринятой классификации РС нет. Некоторые авторы предлагают подразделять РС по клиническому течению, другие по локализации процесса. [9]

По характеру течения выделяют:

По локализации поражения мозга:

По стадиям РС делят на:

Осложнения рассеянного склероза

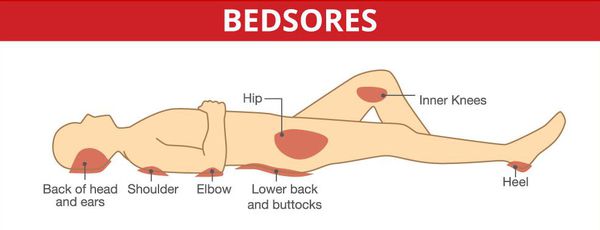

Серьёзными осложнениями, особенно при спинальных формах, являются пролежни и глубокие нарушения тазовых органов.

Неблагоприятно могут протекать также острые и подострые случаи с поражением жизненно важных отделов мозгового ствола.

Неврологический статус пациента напрямую зависит от его иммунитета. Зачастую появляется повышенная утомляемость, развивается мышечная слабость, головокружение. В стадии прогрессирования отмечается атаксия (нарушение координации и произвольных движений), значительное уменьшение физических и особенно двигательных возможностей конечностей с развитием спастики (двигательные нарушения в связи с повышенным тонусом мышц).

Весьма часто резко снижается острота зрения, теряется чёткость изображения, уменьшаются поля зрения, происходит искажение цветов, диплопия, развивается амблиопия и стабизм (косоглазие).

У пациентов зачастую возникает раздражительность, неустойчивость настроения, в некоторых случаях эйфория, неадекватное отношение к своему состоянию.

При РС нередки когнитивные нарушения — снижение памяти, концентрации внимания, нарушение пространственной ориентации.

Также при РС появляются тазовые нарушения — задержка мочеиспускания и длительные запоры, впоследствии больной теряет возможность контролировать процессы опорожнения кишечника и мочевого пузыря. В результате неполного опорожнения мочевого пузыря возникают урологические заболевания, вплоть до уросепсиса.

Вышеперечисленные осложнения требуют особого внимания, так как именно они могут стать причиной смертельного исхода для больного. [15] [16]

Диагностика рассеянного склероза

При вероятном РС, наряду с полным неврологическим осмотром, необходимо проводить исследование головного и спинного мозга при помощи МРТ. Этот способ исследования является наиболее информативным дополнительным методом диагностики. С его помощью можно обнаружить участки изменённой плотности в белом веществе головного мозга (очаги демиелинизации и глиоз). [10]

Исследование зрительных вызванных потенциалов, применяемое для определения степени сохранности некоторых проводящих путей, может также являться одним ранних диагностических критериев.

При изучении ликвора информативным считается метод изоэлектрического фокусирования спинномозговой жидкости, позволяющий выделить олигоклональные группы IgG.

Для диагностики РС широко используются критерии, предложенные Международной экспертной группой. [11]