Растровая линейка что это такое

KA300 оптическая растровая линейка

Фото станка

Наиболее популярным и часто используемым продуктом является оптическая линейка серии КА-300. Ее отличает рациональность конструкции, пропорциональность размеров и хорошая жесткость, что делает ее одним из лучших вариантов выбора. Рабочая длина измерительной линейки составляет 70-1020 мм.

Всегда есть в наличии на складе по привлекательной цене. Подходит к УЦИ с TTL сигналом (например SDS2-2V или SDS6-3V на 2 или 3 оси соответственно.

Применяется на универсальных токарных, фрезерных и расточных станках.

Моменты, на которые следует обратить внимание

a. Выбор длины измерительной линейки зависит от длины перемещения осей станка. Длина измерительной линейки должна быть больше максимальной длины перемещения станка.

*Защитный кожух в комплекте

Условия приобретения и заказ

Также Вы можете подобрать и приобрести режущий инструмент и оснастку к станку, производства Тайваня, Израиля

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Цена по запросу, доставка, ПНР, сервис

Устройство цифровой индикации и оптические линейки

Возможно осуществление монтажа и проверки устройств цифровой индикации и преобразователями перемещений силами наших специалистов на Вашем оборудовании. Мы оказываем квалифицированные консультации по выбору необходимого оборудования.

г. Тверь, ул. Академика Туполева, 124

+7 (4822) 521-521

г. Санкт Петербург ул. Громова, 4

+7 (812) 507-62-10

ПЗС линейка: с чем ее едят

В этой статье я хочу представить свой опыт по использованию линейного ПЗС-фотоприемника. Такая ПЗС-линейка может быть использована в проекте самодельного спектрометра, считывателя штрих-кодов, датчика положения или отклонения лазерного луча, сканера для фото- или кинопленки и много где еще. В моем случае это был лазерный сканер, описывать который в сети мне не позволяет сфера его применения.

Что такое прибор с зарядовой свзью

Чаще всего, когда говорят о ПЗС, имеют в виду различные фотоприемники. Реже — это устройства памяти: регистры сдвига, линии задержки. По своей сути это устройство, чем-то напоминающее память на цилиндрических магнитных доменах, только на кремнии — с помощью создаваемой системой электродов бегущей волны электрического поля по полупроводнику перемещаются сгустки носителей заряда, каким-либо образом образовавшиеся в нем ранее. Таким образом, мы получаем регистр сдвига, имеющий предельно простую структуру и способный запоминать не только последовательность цифровых единиц и нулей, но и аналоговый сигнал.

В ПЗС-приемниках изображения используется как раз вот эта способность данной структуры — последовательно выводить один за другим заряды, накопленные под каждым из пикселов структуры. Кроме того, та же система затворов, что используется для перемещения зарядов, во время экспонирования создает потенциальные ямы, в которых эти заряды накапливаются (либо эти ямы создаются в процессе формирования структуры — подобно встроенному и индуцированному каналам МОП-транзистора). Более сложные структуры включают в себя резистивный затвор, вдоль которого формируется плавный потенциальный склон (так устроены ПЗС-линейки Hamamatsu S11155)., а также разделение зон накопления и переноса зарядов — накопленные заряды всей строки сначала переносятся в буферную строку, а затем уже последовательно выдвигаются на выход вдоль последней.

Простота внутренней структуры выливается в сложность управления ею. Даже простейший вариант ПЗС-линейки требует генерировать двух-или трехфазный сигнал сложной формы с различными уровнями напряжения с крутыми фронтами (при высокой входной емкости, составляющей 1000 и более пФ), сдвинутыми друг относительно друга. Линейки типа Hamamatsu S11155 требуют аж восьми разных сигналов с различными уровнями напряжений высокого и низкого уровня по обе стороны нуля.

К счастью, некоторые фирмы (например, Sony) выпускали линейки, в которых вся эта сложность формируется прямо на кристалле. И для их работы нужно сформировать всего два сигнала: открывающий электронный затвор на время экспозиции, и тактовый. В нашей конструкции именно такая линейка ILX554: ее (как правило, б/у, но вполне работоспособную) несложно приобрести у китайцев на Aliexpress.

Заглянем в даташит

И видим, что из 22 выводов корпуса задействованы лишь 6. Это питание +5В, входные сигналы ROG и CLK, выходной сигнал Vout, вход выбора режима SHSW и земля. И это все.

ROG — это управление электронным затвором (и запуском переноса заряда с фоточувствительной строки на непосредственно сдвиговый регистр). У него активный уровень — нулевой. Чтобы проэкспонировать матрицу, его надо прижать к нулю и подержать, сколько надо — от 5 мкс до нескольких секунд. А потом, отпустив, подождать не меньше 3 мкс (за это время отрабатывает схема переноса заряда). Все это время на входе CLK мы держим высокий уровень. А затем можно считывать линейку, подавая на вход CLK меандр частотой от нескольких десятков килогерц до 2 МГц. При этом при каждом перепаде с единицы в ноль очередной пиксел будет выталкиваться на выход. Таких пикселов в линейке 2088 штук, из них рабочих, светочувствительных — 2048 (реально — на несколько штук больше, но крайние пикселы частично затенены). Даташит рекомендует подавать на матрицу не менее 2090 импульсов CLK для корректной работы.

А как он будет выталкиваться, зависит от того, что на входе SHSW. Если на нем — логическая единица, то на выходе будет получаться довольно замысловатый сигнал:

Причем при переходе CLK из нуля в единицу происходит сброс, а из единицы в ноль — выдача полезного сигнала.

А при нуле на входе SHSW включается встроенная схема выборки-хранения, которая упрощает этот сигнал до простого ступенчатого видеосигнала, где с каждым новым переходом CLK в ноль просто появляется уровень сигнала очередного пиксела и удерживается в течение всего периода сигнала CLK.

Полезный диапазон выходного сигнала идет от некоего темнового уровня, который по данным даташита составляет 2,85 В, а в реальности он может быть различным (в моей линейке — около 3 В), а при насыщении уровень выходного сигнала падает до 1,5-2 В.

В общем-то и все, что нам нужно про эту линейку знать.

Она проста и очевидна. Сигналы CLK и ROG мы генерируем программно с помощью МК, а триггеры Шмитта на входе — простейший способ перейти от 3,3 В к 5 В. Дело в том, что по этим входам в линейке нет никаких буферов, и для корректной работы внутренних схем матрицы нужно подать на них меандр с полным размахом от нуля до пяти вольт и хорошей крутизной фронтов. Указанные на схеме NC7SZ14M5X — очень удобные одиночные инвертирующие триггеры Шмитта с крутыми фронтами и повышенной нагрузочной способностью, и я их часто использую в своих проектах.

С помощью DA1 уровень видеосигнала с линейки «разгоняется» до диапазона, в котором работает АЦП, одновременно убирается «подставка» величиной примерно 1,5 В, соответствующая уровню насыщения. Так как у разных экземпляров ПЗС-линеек достаточно сильно разнятся размах сигнала и величина «подставки», сопротивления R1 и R3 следует подобрать, «уложив» выходной сигнал в необходимый диапазон. При этом нужно учесть, что от сопротивления R1 зависит не только смещение, но и усиление, поэтому сначала нужно подбирать его.

L1 и L2 — ферритовые бусины или маленькие дроссели на 1-2 мкГ типоразмера 0805 или 0603. Резисторы и конденсаторы применены того же типоразмера. Схема собрана на двусторонней плате поверхностным монтажом. Разводку платы не привожу, так как у меня на ней еще много чего.

Программная реализация на МК

Задачей МК является формирование сигнала ROG высокого уровня (не забываем про инверторы!) нужной длительности, затем — небольшой (3-10 мкс) паузы, а после нее — последовательности из 2090 импульсов высокого уровня, разделенных равными им по длительности паузами. Во время этих импульсов (или пауз) через некоторое время после фронта значение освещенности пиксела снимается с помощью набортного или внешнего АЦП. После считывания кадра нужно также сделать паузу до нового импульса ROG — те же 3-10 мкс. После включения питания и, как выяснилось, после долгого (больше 100 мс) неиспользования линейки ее нужно «прочистить», подав вхолостую стандартную серию импульсов на CLK пару-тройку раз.

На STM32 это все разумно сделать на прерывании от таймера. Настроив таймер на генерацию прерываний частотой, соответствующей удвоенной частоте пикселов, мы каждое срабатывание таймера попадаем в прерывание, где попеременно выводим в порт ноль или единицу, и когда выводим ноль, после этого считываем показания с АЦП. И отсчитав 2090 циклов, мы останавливаем таймер. Чтобы считать очередной кадр, нужно сбросить счетчик циклов в ноль, запустить таймер и ждать, пока не считается все.

Примерно вот так, как приведено в данных фрагментах кода.

И вот результат

Результат неплохой. Несмотря на то, что встроенный АЦП не блещет характеристиками, его шумовые характеристики вполне соответствуют шуму ПЗС-линейки. Размах шумовой дорожки темнового сигнала при времени накопления около 1 мс оказывается равен

3-4 уровням квантования и при использовании внешнего 14-разрядного АЦП с прекрасными характеристиками результаты получаются лишь немногим лучше. С ростом же освещенности шумы растут по простой причине: количество фотоэлектронов в каждом из пикселов не так велико (по моим расчетам — около 30 тысяч при насыщении). У лучших приборов эта величина достигает 200 тысяч.

На графике ниже — пример зарегистрированного линейкой «изображения», на котором на фоне освещенной стены стоит темный стенд, на котором закреплен стеклянный полый шарик диаметром 1 см, залитый внутри черным раствором. Пик — это отражение от внешней поверхности этого шарика. Шум на светлых участках — это структура самой стены, усиленная спеклами от лазера, от кадра к кадру он остается неподвижным. Реальный шум линейки значительно меньше.

Другие похожие линейки

Совершенно аналогично работают и некоторые другие 2048-пиксельные черно-белые ПЗС-линейки фирмы SONY — ILX511, ILX551 (у последней отличается цоколевка и ей требуется два напряжения питания — 5 и 9 В), отличающиеся поперечным размером пиксела (от 14 до 200 мкм) и спектральной чувствительностью (ILX554A красно- и ИК-чувствительная, аналогичная с индексом B имеет пониженную чувствительность в ИК области и приближена по чувствительности к глазу, а ILX511B более синечувствительная). Разные у них и динамические характеристики: у ILX551B динамический диапазон за счет малых размеров пиксела достигает 6000 (наша линейка достигает такого ДД при коротких выдержках около 10 мкс).

* * *

В данной статье рассмотрено подключение едва ли не самой простой в использовании ПЗС-линейки. Простота эта обусловлена тем, что вся сложность спрятана у нее под капотом. Если бы не встроенные драйвера, пришлось бы формировать множество разноуровневых сигналов.

К сожалению, по современным меркам, такие ПЗС-линейки со встроенными драйверами имеют не самые лучшие характеристики. Так, у данной линейки динамический диапазон, определенный, как соотношение сигнала насыщения к темновому сигналу, составляет 333:1, а определяемый, как отношение сигнала насыщения к минимальному обнаружимому на фоне шума сигналу — около 1000:1. Но такие приборы не только сложны в использовании, но часто и труднодоступны (та же Hamamatsu требует при покупке ее ПЗС-линеек и других фотоприемников сложных бюрократических формальностей в связи с двойным назначением этих изделий). Вместе с тем, далеко не всегда требуются столь высокие характеристики, и для многих целей параметры данных приборов вполне приемлемы.

НАША МАСТЕРСКАЯ

ЮВЕЛИРНЫЕ СТАНКИ MAGIC

ДЛЯ ЮВЕЛИРОВ и МАСТЕРОВ

Фрезы Граверы

Курсы

Тел: +7(495)-972-35-59

Skype: GRAVBIZ

E-mail: gravbiz@mail.ru

Россия, 115516

Москва, ул. Промышленная

д. 11, стр. 2, офис 662

Типажный ряд линиатуры растра: 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 54, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 160 линий на см.

По мере развития электронного растрирования количество линий в 1 см может быть и дробным, напр., 39,5; 59,5. В компьютерном (электронном) растрировании чаще используются единицы измерения линиатуры растра в линиях на дюйм или в миллиметрах, напр., 150 линий на дюйм или 5,9 мм — 1.

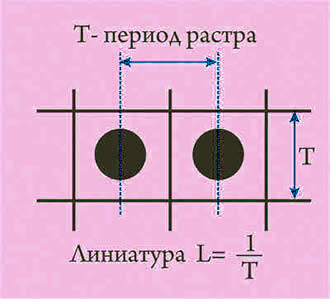

В полиграфии линиатуру растра можно рассматривать, как частоту ортогональной решетки, в которой располагаются печатные или пробельные элементы полиграфического растрового изображения, т. е. плотность точек в полиграфическом (полутоновом) растре, выражаемая обычно в линиях на сантиметр или на дюйм (lpi). Коэффициент для перевода линий на дюйм в линии на сантиметр — 2,54.

Например, 200 lpi = 79 линий/см, 300 Lpi = 118 линий/см

Линиатура есть только у растров, имеющих периодическую, повторяющуюся структуру. Стохастические или частотно-модулированные раст-ры периода линиатуры не имеют и описываются минимальным размером растровой точки.

Линиатура является основным, самым главным параметром растрирования, а ее выбор — основным вопросом растрирования.

Применение европейской метрической системы для определения размеров полос издания, объектов и прочего и американской дюймовой в программах и устройствах растрирования часто приводит к ошибкам в процессе пересчета и, как следствие, появлению артефактов на отрастрированных изображениях. Но война стандартов не является темой данной статьи.

Таблица 1

Расстояние

просмотра, см

Ширина минимально

различимой линии, мм

Линиатура, определенная по формуле T=2D*tangΩ, называется минимально различимой, то есть растровая решетка, имеющая частоту, соответствующую минимально различимой линиатуре, не будет различима среднестатистическим человеческим глазом. Как видно из табл. 1, частота прямо пропорциональна расстоянию просмотра. Однако на различимость элементов изображения влияет не только расстояние просмотра, но и контрастность (амплитуда сигнала) растровых элементов

В физиологическом выборе минимально различимая линиатура прямо пропорциональна расстоянию от глаза до рассматриваемого растрированного изображения — расстоянию просмотра. Расстояние просмотра зависит от геометрических размеров изображения.

Например: рассматривать почтовую марку человек будет с минимального возможного расстояния — 10-15 см. Некоторые даже делают это, вооружившись увеличительным стеклом. А плакат или афишу обозревают с расстояния не менее двух метров.

Если вы собираетесь изготовить плакат размером 5×6 метров, то применять высоколиниатурные, обычные или даже газетные растры не имеет смысла. Уверяю, это никто не оценит, кроме узкого круга эстетствующих снобов от полиграфии, а проблем с огромным объемом получаемых рабочих файлов и их обсчетом будет много. Такие плакаты будут рассматриваться с расстояния 10-15 метров. Можете сами рассчитать минимально различимую линиатуру.

А вот если вы собираетесь отпечатать каталог ювелирных изделий и нужно передать каждую деталь, то линиатуру надо повышать до максимально технологически возможной.

Количество воспроизводимых деталей увеличивается с повышением линиатуры растра.

Разрешение человеческого глаза — способность различать мелкие детали, соответственно минимально различимая линиатура зависит не только от расстояния, но и от других условий просмотра: освещенности, расположения, цветового и светового окружения и т.д. Но самое главное — от цветового контраста, или микроконтраста. Приведем пример. Если растровая решетка, воспроизведенная черной краской с периодом 0,12 мм, хорошо различима, то раст-ровая решетка с тем же периодом, но желтого цвета практически не воспринимается как дискретный объект. Вывод: желтую сепарацию можно выводить с меньшей линиатурой без изменения качества детализации изображений.

Растрирование

Каталог статей

Содержание

Процессы, описанные в этой статье, являются базовыми для понимания основ офсетной полиграфии. Тот, кто сможет понять основы растрирования, сможет разобраться с любой, самой трудной полиграфической задачей.

Часто приходится встречать такой вопрос: «Три слова в полиграфии«. Мой ответ такой: растрирование; CMYK; ротация. Вот об одном таком слове и пойдёт речь в данной статье.

Казалось бы, про растрирование написано много, зачем ещё одна статья? Действительно мне пришлось перелопатить немало материала, прежде чем достигнуть существующего уровня понимания вопроса. Буду откровенен, последнюю точку в вопросе растрирования мне помогла поставить работа над полиграфическим словарём. Я разбирался с терминологией вокруг растрирования и обратился к первоисточнику, а именно, к англоязычной википедии. И с помощью неё, разобравшись с терминологией, мне стало понятно насколько в нашей литературе всё запутано.

Действительно растрирование стало грандиозной вехой в полиграфии и дало лёгкий способ переноса на печать тоновых изображений. Как же до появления растра печатались изображения? Методом штрихового рисунка. На рис. 1 изображена старая литография, сделанная мастером по технологии штрихового рисунка. В принципе технология штрихового рисунка позволяла получать достаточно сложные тоновые изображения, однако, была трудозатратна и требовала большого мастерства. Даже с помощью современных программных средств нет технологий получения штрихового рисунка из тонового изображения. А с появлением фотографии количество тоновых изображений начало стремительно возрастать. Вот тут и возникла реальная потребность в появлении растра.

Палитра CMYK

Статья в полной мере описывает особенности палитры CMYK, её отличия от иных палитр. Особое внимание уделено практической стороне работы палитры CMYK в полиграфическом производстве. Рассказывается о таких явлениях как точка белого, плотность красок, максимальная сумма красок и мн. др…

В этой статье будет рассмотрен один из видов полиграфических растров – регулярный растр. Для упрощения понимания вопроса рассмотрим процесс растрирования черно-белого тонового изображения. Под растрированием (halftoning или screenning) будем понимать процесс преобразования тонового изображения в изображение, содержащее полиграфический растр (halftone screen), назовём его растрированным изображением, тем более другого термина нет.

Постановка задачи

Какую задачу предстояло решить изобретателю растра? Исходный материал – тоновое ч/б изображение. Конечная цель – bitmap изображение.

На этом этапе следует ввести понятие bitmap. В современном понимании bitmap это цветовая палитра на информацию о цвете в которой выделен всего один bit информации. Поэтому цвет в bitmap изображении может быть только чёрным или белым, а если более точно, может быть, а может не быть (to be, or not to be). И именно bitmap технология лежит в основе современных печатных форм. Иными словами, на печатную форму нанесено bitmap изображение. Поэтому задачу можно сформулировать следующим образом: как тоновое ч/б изображение, содержащее 256 оттенков серого*¹, отобразить в палитре bitmap. Такая формулировка задачи приобретает достаточно простой математический смысл. Если имеются точки тонового изображения со значениями в диапазоне от 0 до 255, то для отображения их в цветовой модели bitmap потребуется матрица разрядностью 16×16 пикселей. Под пикселем будем понимать наименьшую (элементарную) точку, которую можно воспроизвести на печатном оттиске. А физический размер этой точки будет тесно связан с понятием разрешения фотовыводного устройства. Но об этом позже. Таким образом, цветовая точка тонового изображения будет «зажигать» в матрице соответствующее количество пикселей (см. рис. 2). Например, всем известная шахматная доска представляет собой матрицу разрядностью 8×8, передающую тоновую точку с 50% (32 из диапазона 0–63) интенсивностью цвета*².

Цветовая матрица в полиграфии называется (halftone cell) или растровая ячейка, а заполнение её пикселями происходит не хаотично, а по строгим правилам. Вообще правила всего два: в случае нормального распределения пикселей по растровой ячейке получаем стохастический растр или стохастику; в случае концентрации пикселей в одном месте получаем регулярный растр. Площадь (поле) концентрации пикселей в растровой ячейке называется (halftone dot) – растровое пятно (см. рис. 3). Почему растровое пятно, а не растровая точка? Потому что термин растровая точка занят. О ней (растровой точке) будет сказано ниже. Для предотвращения муара в полиграфии растровую ячейку поворачивают на некоторый угол – угол поворота растра. Такая растровая ячейка или их совокупность (для палитры CMYK) называется (halftone screen) – растровой точкой. В полноцветной полиграфии растровая точка образует характерный рисунок, поэтому её иногда называют растровой розеткой. Форма растрового пятна может быть различной, например, квадрат, круг или эллипс. Оптимальной считается эллиптическая форма растрового пятна (в литературе растровая точка).

Понятие линиатуры

Сколько необходимо иметь растровых точек на единицу поверхности для получения качественного печатного оттиска?

Экспериментальным путём установлено, что на высококачественных бумагах не возможно устойчиво отпечатать более 175–200 растровых точек на 1 дюйм длины. Это и есть понятие линиатуры. Иными словами, линиатура это частота (количество) растровых точек на дюйм поверхности. Во всех направлениях линиатура одинакова. Измеряется линиатура в lpi (line per inch), что переводят как количество линий на дюйм. Но под линиями следует понимать именно растровые точки. Не сложно вычислить физический размер растровой точки при линиатуре 200 lpi. Имеем 200 точек/дюйм, применим операцию (1/х) и получим размер одной растровой точки 1/200 = 0,005 (дюйма). Учитывая, что в одном дюйме 25,2 мм получаем размер растровой точки 0,126 (мм).

Печатные формы / пластины

Читайте статью об изготовлении печатных форм из печатных пластин. Прочитав статью, вы узнаете: чем отличаются печатные пластины от печатных форм; что такое комплект форм и каков его размер; а также подробно познакомитесь с технологий изготовления печатных форм по технологии CtP…

Связь линиатуры и разрешения

Теперь мы вплотную подошли к понятию разрешения. Разрешение связывает, до сих пор абстрактное, понятие пикселя с занимаемой им площадью на реальном физическом носителе. В нашем случае носителем является печатная форма. В предыдущем параграфе мы выяснили размер растровой точки, необходимый для высококачественной печати. Также нам известно, что растровая точка состоит из растровой ячейки разрядностью 16×16 пикселей. Делим имеющиеся показатели на 16 и получаем физический размер одного пикселя ≅ 0,0003 (дюйма) или ≅ 0,0079 (мм). Сколько же таких пикселей размещается на одном дюйме печатной формы, снова применим операцию (1/х) и получим необходимое разрешение фотовыводящего устройства – 3200 ppi (pixel per inch). Что и требовалось доказать.

Зависимость линиатуры от печатной машины и типа бумаги приведена в таблице.

| Вид печати | Бумага | total ink Fogra % | WB Fogra | Линиатура, lpi |

|---|---|---|---|---|

| Листовая | мелованная глянцевая плотностью свыше 130 г/м² | 330 | 39 | 175 |

| немелованная | 300 | 39, 47 | 133 | |

| мелованная матовая | 150 | |||

| мелованная глянцевая до 130 г/м² (включительно) | 175 | |||

| Рулонная | мелованная матовая, мелованная глянцевая | 41, 45 | 150 | |

| SC суперкаландр | 270 | 40 | 133 | |

| газетная | 260 Heatset*¹ | 42 | 120 | |

| 200–240 max Coldset |

REG.ru

Важные интуиции, вытекающие из выше изложенного

Если тоновое изображение является штриховым рисунком или bitmap изображением, то при растрировании оно не меняется. Фактически при растрировании bitmap изображения его разрешение будет преобразовано к разрешению фотовывода. Следовательно, для получения максимального качества bitmap изображения необходимо делать его с разрешением близким к разрешению фотовывода. На практике достаточно разрешения bitmap изображения в 1200 ppi, т.к. дальнейшее увеличение разрешения не заметно глазу. На рис. 4 приведены фрагменты bitmap изображений сделанные при различных разрешениях.

Аналогичного качества можно достигнуть и при использовании векторных изображений (но только при условии их окрашивания в плашечный цвет), т.к. векторы масштабируются без потери качества.

Что произойдёт, если мы окрасим векторное изображение не в плашечный цвет, а, например, в 60% Black? В этом случае от разрешения фотовывода в 3200 ppi мы перейдём к линиатуре 200 lpi. Иными словами, разрешение выводящегося изображения уменьшится в 16 раз (рис. 5). При этом возникает эффект «пилы». Поэтому не рекомендую задавать шрифтам не плашечные цвета при линиатуре печати ниже 175 lpi. При линиатуре 150 lpi и ниже сильно заметной становится «пила».

Полиграфический дуализм

Какое разрешение необходимо задавать изображению перед отправкой его на фотовывод? Из логики следует, что разрешение изображения должно соответствовать линиатуре печати. Почему тогда рекомендуют делать разрешение чуть выше, чем линиатура печати, примерно в 1,5–2 раза? В этом есть смысл, если чёрный выступает в качестве контура. Иными словами, если чёрный специально обработан. В результате обработки он должен приобрести свойства bitmap изображения. Как этого можно достичь? Путём шарпенса чёрного. В результате шарпенса контуры изображения уконтращиваются и появляются малые участки где чёрный достигает 100%-интенсивности. Это и придаёт ему свойства bitmap изображения. Этот эффект я назвал полиграфическим дуализмом. На рис. 6 приведены примеры исходного изображения и после правильного шарпенса.

Искренне благодарен всем посетителям нашего сайта.