Разрыв аорты что означает

Аневризма аорты (разрыв) и ее лечение

Аорта – главная и самая мощная магистраль, отходящая от сердца и транспортирующая кровь далее к более мелким артериям по всему организму. Кровь из сердца изгоняется под приличным давлением. Аорта же, благодаря своей эластичности и упругости, сохраняет ток крови и давление, достаточное для того, чтобы кровь с питательными веществами и кислородом была доставлена к самым отдаленным частям тела. Если же стенка поражена атеросклерозом или травмой, может произойти разрыв аорты.

Об аорте

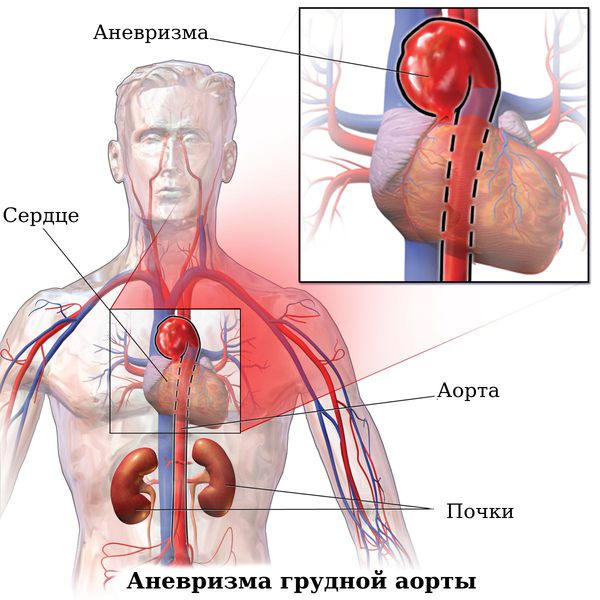

Берет начало от левого желудочка сердца, образует дугу в грудной клетке и далее опускается вниз, где делится на подвздошные артерии. Участок в грудной клетке называют грудной аортой или дугой аорты. От нее отходят сосуды, питающие верхние конечности, голову, органы грудной клетки и, в том числе само сердце. Брюшной аортой названа остальная часть, находящаяся в брюшной полости. Она питает органы, расположенные там, и нижние конечности.

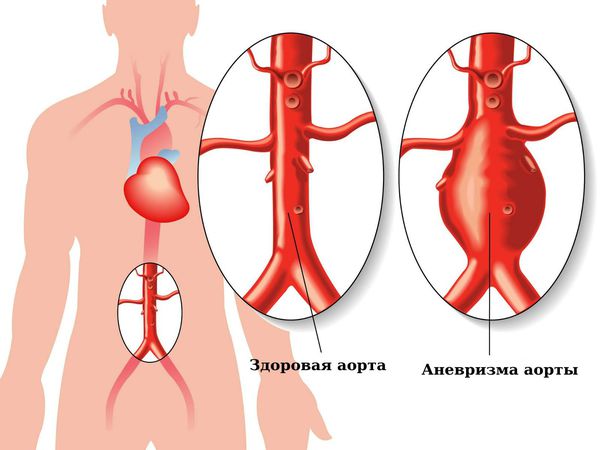

Что такое аневризма

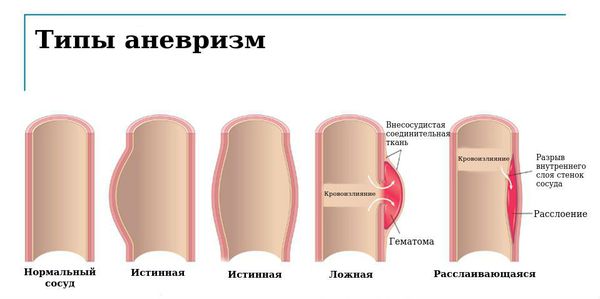

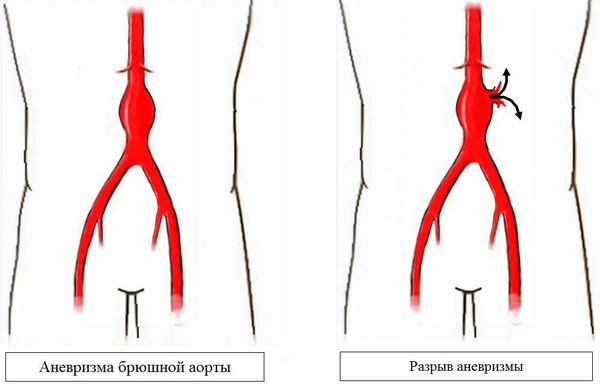

Аневризмой называют мешкообразное растяжение стенки аорты. При этом стенка со временем истончается, и она растет в размерах. Различают аневризму грудной аорты и брюшной. Кроме этого, она может образовываться и в других сосудах, в том числе и головного мозга. После перенесенного инфаркта может развиться аневризма сердца.

Аневризма может образоваться в любом возрасте и даже быть врожденной. Но чаще причины ее развития в атеросклеротическом поражении сосудов. Реже причиной может быть травма.

Сифилитическое поражение аорты также приводит к формированию дефекта ее стенки, но в наше время это редкость.

Как обнаружить

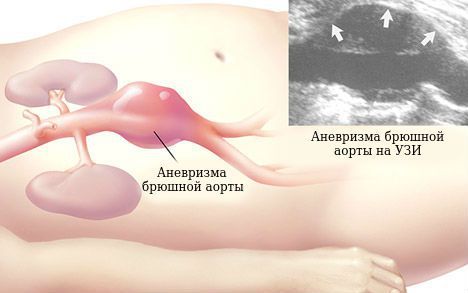

Как правило, аневризма может себя никак не проявлять, особенно в брюшной полости. Исключением являются аневризмы огромных размеров, оказывающие давление на корешки спинномозговых нервов. Заподозрить аневризму можно, если у человека имеется системный атеросклероз. Для визуализации подходит УЗИ, компьютерная томография, магниторезонансная томагрофия, ангиография аорты.

Чем опасна аневризма

Вот почему так важно диагностировать данную патологию и вовремя ликвидировать аневризму.

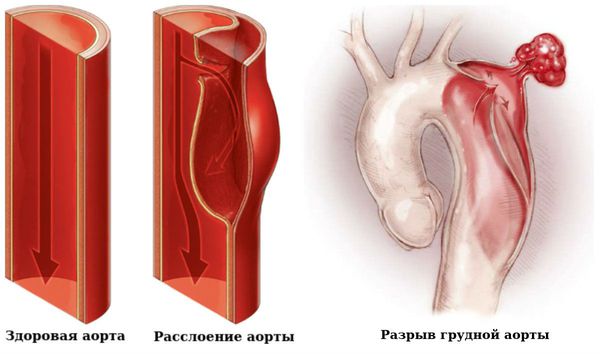

Существует также такое понятие, как расслаивающая аневризма аорты.

Если разрыв характерен для брюшной аорты, расслоение – прерогатива аневризмы грудного отдела. Расслоение также может привести к разрыву или другим осложнениям. Все зависит от того, на какие ветви оно распространится.

Суть расслоения заключается в отслойке внутренней оболочки сосуда – интимы. Причины этого в надрыве поврежденной интимы и воздействии давления крови, загоняемой под этот разрыв. Расслоение может распространяться как вниз, так и вверх, распространяясь на сердце и повреждая клапан и папиллярные мышцы. При распространении на коронарные сосуды может привести к инфаркту миокарда.

Главное отличие разрыва аневризмы грудной аорты и брюшной как раз и заключается в вышесказанном. В грудном отделе разрыву аорты предшествует расслоение, которое проявляется выраженной симптоматикой.

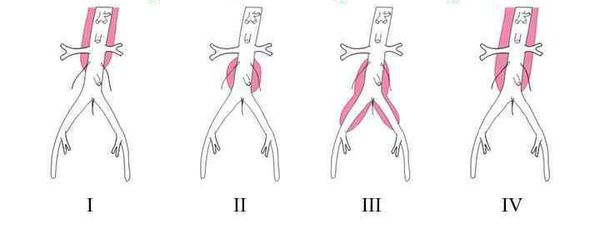

Виды разрыва брюшной аорты

Разрыв аневризмы брюшной аорты может произойти по нескольким сценариям:

Признаки расслаивающей аневризмы

Симптоматика может быть схожей с инфарктом миокарда, плевритом, заболеваниями средостения.

Лечение

Состоявшийся разрыв ведет к летальному исходу. Поэтому основное лечение заключается в предотвращении разрыва аорты.

Если имеется аневризма, как надо себя вести:

Оперативное лечение аневризмы

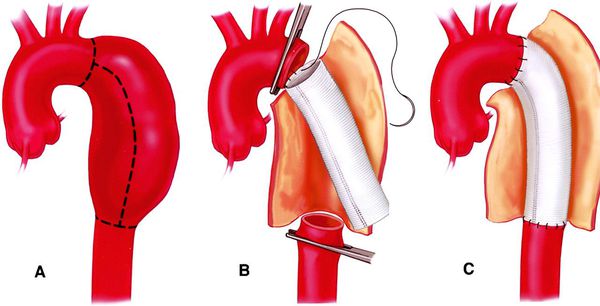

Различают открытые операции, при которых вскрывается брюшная полость, удаляется расширенная часть аорты и вместо нее ставится синтетический протез. Такая операция технически очень сложная, травматичная и длительная. Но результат стоит того.

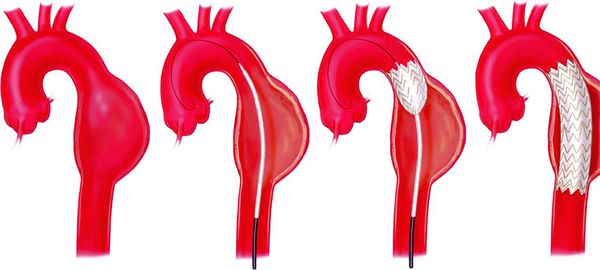

Современный метод лечение аневризмы – постановка специального внутрисосудистого эндопротеза. Через разрез в области бедра и через бедренною артерию под рентгенконтролем эндопротез подводится к месту аневризмы. Под действием воздуха, нагнетаемого в него через катетер, расправляется и закрывает дефект аорты.

Медикаментозное лечение

Лечение пациентов с расслаивающей аневризмой и угрозой разрыва проводится в отделении реанимации.

Разрыв аневризмы – крайне тяжелое осложнение заболеваний сосудов с большим процентом летальности. Важно вовремя диагностировать патологию и обратиться к опытным врачам для лечения и операции.

Что такое аневризма аорты? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Густелёва Юрия Александровича, флеболога со стажем в 16 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Аневризма аорты — это расширение аорты, диаметр которого в 1,5 раз превышает нормальные показатели.

Строение аорты и расположение аневризмы:

Распространённость аневризм аорты в общей популяции сильно зависит от возраста, пола и географического места жительства.

Причины аневризмы аорты

Причины формирования аневризм до конца ещё не выяснены. Чаще всего болезнью затрагивается конечный (инфраренальный) отдел брюшной аорты. С увеличением размера аневризмы повышается площадь поражения, происходит истончение средней оболочки сосуда и потеря эластических волокон. Эти изменения приводят в дальнейшему прогрессирующему расширению диаметра аорты.

Симптомы аневризмы аорты

Заболевания аорты могут часто не сопровождаться какими-либо клиническими проявлениями. Особенно это касается аневризматических выпячиваний небольших и умеренных размеров. При постановке диагноза у 75 % пациентов отсутствуют какие-либо жалобы. Тем не менее существует ряд симптомов аневризмы аорты, на которые необходимо обращать внимание, особенно при наличии вышеперечисленных факторов риска.

В первую очередь, это болевой синдром. При аневризмах аорты пациенты могут чувствовать ломящую, резкую или пульсирующую боль в груди или животе. Эта боль может распространяться в область спины, поясницы, ягодиц, пах или в нижние конечности. Подобная симптоматика, особенно при ощущении распирания и пульсации может свидетельствовать о разрыве расширенного сосуда, что является жизнеугрожающим состоянием, сопровождающимся шоком.

Бывает так, что пациенты с недиагностированными аневризмами аорты обращаются к врачу по другому поводу. Например, могут отмечаться инсульты из-за закупорки сосудов головного мозга фрагментами тромбов из аневризматического аортального мешка. Или перемежающаяся хромота (боль в ногах при ходьбе), посинение стоп, что является следствием закупорки небольших артерий нижних конечностей. При быстром увеличении объёма восходящего отдела грудной аорты пациент может страдать из-за осиплости голоса, которое возникает вследствие сдавления и паралича левого гортанного нерва.

Патогенез аневризмы аорты

На микроскопическом уровне при аневризмах грудной аорты происходят изменения в каркасе средней оболочки (медии) сосуда, которые сопровождаются разрушением эластических волокон. В дальнейшем наблюдается дегенерация гладкомышечного компонента аортальной стенки с нарастанием атеросклеротических изменений и появлением воспалительных изменений. Это приводит к расширению просвета аорты и нарушению тока крови в ней, что, в свою очередь, становится причиной недостаточного питания почек. Почки реагируют тем, что начинают вырабатывать специальное вещество — ренин, повышающее артериальное давление.

Постепенно присоединяется нарушение работы аортального клапана с формированием его недостаточности: он перестает работать правильно и начинает пропускать кровь в обратном направлении.

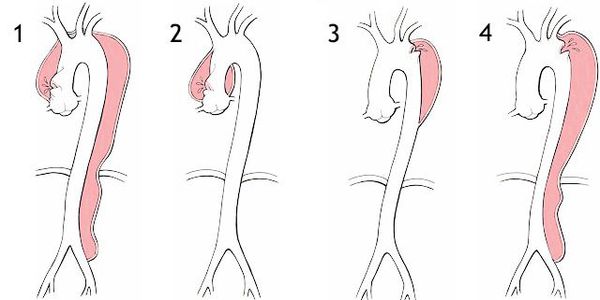

Классификация и стадии развития аневризмы аорты

Прежде всего, аневризмы грудной аорты, т. е., находящейся в грудной полости, классифицируются по локализации.

Также в классификации применяется этиологический принцип, основанный на причине заболевания. Выделяют два вида:

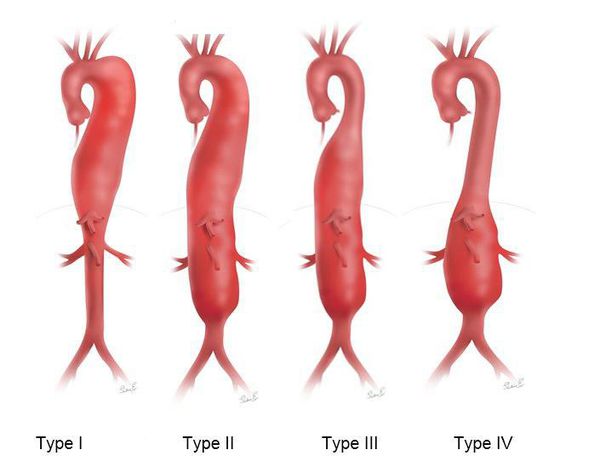

Классификация аневризм брюшной аорты носит похожий характер и обусловлена необходимостью определения наилучшего способа хирургического лечения. Она предложена известным сосудистым хирургом А.В. Покровским и учитывает причины, строение (морфологию), локализацию и клиническое течение аневризм.

По этиологии (причине):

По клиническому течению:

С позиции врача важнейшее значение имеет градация заболевания по месту расположения и протяжённости. При этом хирурги выделяют четыре типа:

Осложнения аневризмы аорты

Диагностика аневризмы аорты

Осмотр

Любое обследование начинается с физикального осмотра. В отличие от аневризм в брюшном отделе, наличие данной патологии в грудном отделе редко удаётся определить при объективном осмотре. Её признаки носят неспецифический характер и часто связаны с другими заболеваниями сердца и сосудов или осложнениями. Чаще всего аневризмы грудной аорты выявляют при плановом медосмотре или обследовании по поводу другого заболевания. Поэтому ведущую роль в диагностике играют дополнительные инструментальные методы.

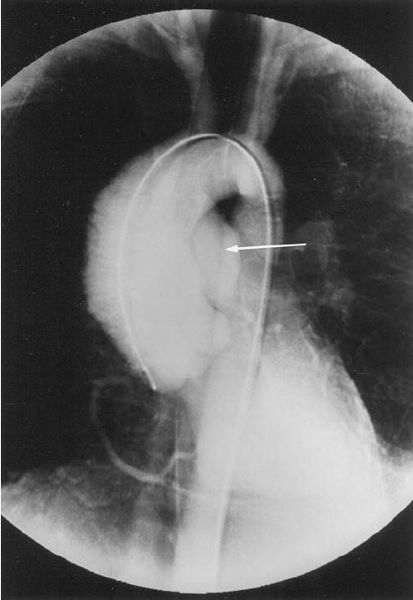

Рентгенография и эхокардиография

Обычная рентгенография нередко позволяет впервые визуализировать характерное расширение тени сердца. Также бывает полезно УЗИ сердца – эхокардиография. Однако этих методов недостаточно, поскольку они не позволяют увидеть все необходимые участки аорты в грудной клетке. Эту проблему может решить транспищеводная эхокардиография, но она, как правило, выполняется уже перед операцией.

КТ и МРТ

Очень чётко определить диаметр и протяжённость аневризмы, а также наличие тромбов в ней позволяют компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Сканирование может проводиться как с контрастом, так и без него.

Для диагностики аневризмы аорты также может применяться мультиспиральная компьютерная томография, чаще всего она требует дополнительного введения контрастного вещества.

Аортография

Лечение аневризмы аорты

Лечение аневризм аорты направлено на предотвращение её разрыва. Оно бывает консервативным и хирургическим.

Консервативное лечение

Главное предназначение консервативной терапии — это снижение артериального давления и силы сокращения сердца, а также коррекция сопутствующих заболеваний, например ишемической болезни сердца, диабета, болезней почек и т. д. [1]

Хирургическое лечение

Современные хирургические методики лечения аневризм аорты делятся на эндоваскулярные и традиционные оперативные вмешательства.

При оперативном лечении таких тяжелейших заболеваний (как и при других лечебных и диагностических вмешательствах) есть вероятность осложнений. Также стоит отметить, что далеко не во всех областных, краевых и республиканских медицинских центрах есть специалисты, которые работают на открытом сердце.

Прогноз. Профилактика

Отдельно стоит остановится на профилактике аневризм аорты. Исключая врождённые состояния, на которые невозможно оказать превентивного воздействия, во многих случаях удаётся снизить риск заболевания путём воздействия на модифицируемые, т. е. управляемые, факторы риска. В первую очередь, это профилактика атеросклероза, как одной из причин развития аневризм аорты. Для этого необходимо:

Аневризма брюшной аорты: симптомы, лечение, операция по удаления

Аневризма является дефектом сосудистой стенки, который выглядит как ее выпячивание, образование своеобразного мешочка. Чаще всего такое нарушение затрагивает артерии, в которых присутствует высокое давление крови.

Своевременное выявление аневризмы брюшной аорты и проведение соответствующего лечения позволяют продлить жизнь пациента, избежать инвалидизации. При постановке такого диагноза может осуществляться медикаментозная терапия, однако основная роль отводится хирургическому вмешательству.

Брюшная аорта принадлежит к наиболее крупным сосудам человеческого организма. Этот орган особенно подвержен образованию аневризмы. В основном сосудистый дефект обнаруживается у пациентов старше 55-60 лет.

Сучетом места расположения на брюшной аорте аневризма может быть:

В некоторых ситуациях аневризма не вызывает развития выраженной симптоматики. Согласно статистике, до 25 % случаев заболевания проходят в бессимптомной форме. У остальных пациентов патология протекает с явными признаками, позволяющими ставить безошибочный диагноз.

При определенных условиях происходит разрыв аневризмы брюшной аорты. Такое состояние считается очень опасным для жизни человека. Часто подобное нарушение ведет к летальному исходу.

Почему возникает аневризма?

В большинстве случаев формирование аневризмы брюшной аорты связывается со следующими причинами:

Существует группа риска, в которую входят курильщики с многолетним стажем, лица, страдающие артериальной гипертензией, хроническими болезнями легких. Развитию аневризмы брюшной аорты подвержены мужчины и женщины старше 60 лет, а также люди, родственники которых имели аналогичные проблемы со здоровьем.

К появлению аневризмы часто приводит сочетание нескольких негативных факторов. Определить основную причину, повлекшую за собой такое опасное нарушение, не всегда возможно. В то же время, специалисты стремятся максимально точно определять провоцирующий фактор. Это позволяет выбирать наиболее эффективную тактику лечения, разрабатывать результативные рекомендации по профилактике рецидива.

Заболевание не всегда приводит к возникновению очевидных симптомов. Патология способна развиваться в организме на протяжении многих лет и проявляться только через долгий период времени.

Первыми признаками болезни становятся:

Пациенты обоих полов могут испытывать тошноту, отрыжку, метеоризм, трудности с дефекацией. Такие неприятные явления обусловлены механическим давлением со стороны брюшной аорты на желудок и 12-перстную кишку.

Иногда на фоне патологии возникают проблемы в области нижних конечностей, получающих недостаточное количество артериальной крови. Это проявляется в виде периодической хромоты, похолодания пальцев ног, длительного заживления ран и порезов, формирования трофических язв.

У мужчин болезнь способна сопровождаться урологическим синдромом, связанным со смещением почки, компрессией мочеточника. Аорта может сдавливать тестикулярные вены и артерии, провоцируя боль в семенниках и развитие варикоцеле.

Разрыв аневризмы и его последствия

Наибольшую опасность представляет разрыв аневризмы, который возникает по разным причинам. В большинстве случаев это жизнеугрожающее состояние развивается на фоне атеросклероза, значительного подъема артериального давления, физических перегрузок. Высокая вероятность повреждения дефекта аорты присутствует у людей, имеющих вредные привычки, страдающих ожирением, ведущих малоподвижный образ жизни, подверженных частым стрессам.

О скором разрыве аневризмы свидетельствуют более интенсивный характер болей, которые вместо тупых или ноющих становятся острыми. Происходит иррадиация неприятных ощущений в область паха или ног.

При разрыве аневризмы развиваются тяжелые симптомы:

Если разрыв произошел в 12-перстную кишку, симптоматика дополняется рвотой с примесью крови. При забрюшинном варианте возникают боли в сердце. При внутрибрюшинном присутствуют выраженное побледнение кожных покровов, холодный пот, болезненность живота при пальпации.

Диагностика и лечение

Пациенты с предположением на наличие аневризмы брюшной аорты нуждаются в проведении комплексного обследования. Диагностика состоит из ряда информативных процедур:

Аневризма брюшной аорты предусматривает обязательное хирургическое лечение. Консервативная терапия может проводиться на этапе подготовки к операции с целью поддержания организма и устранения сопутствующих патологий.

Операции, проводимые при аневризме, бывают плановыми и экстренными. Плановые вмешательства назначаются при своевременном обнаружении аномалии и предусматривают предварительный медикаментозный курс. Экстренные операции выполняются в случае острого ухудшения состояния больного, который ранее не обращался к врачу или пренебрегал назначенным лечением. Такие вмешательства проходят сложнее и не всегда позволяют спасти жизнь пациента.

Хирургическое лечение осуществляется различными способами. При аневризме выполняют классическое полостное вмешательство, эндопротезирование аорты. При отсутствии послеоперационных осложнений пациента выписывают из больницы на 3–5 сутки. Уже спустя месяц он может возобновить нормальную жизнь.

Аневризма грудной части аорты разорванная (I71.1)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

В ряде случаев первым проявлением аневризмы грудной части аорты служит ее разрыв, сопровождающийся кровоизлиянием в средостение, плевральную полость, пищевод, с обильной рвотой кровью, или в трахеобронхиальное дерево с развитием легочного кровотечения, которому может в течение нескольких дней предшествовать кровохарканье.

Разрыв расположенной внутри перикарда восходящей части аорты приводит к развитию гемоперикарда и тампонады сердца. Значительно реже при разрыве аневризмы грудной части аорты может возникать аортовенозная или аортолегочная фистула с большим лево-правым сбросом крови, вызывающим образование непрерывного систоло-диастолического шума и острой объемной перегрузки левого желудочка. Развивающееся при разрыве аневризмы массивное кровотечение, как правило, заканчивается летальным исходом

Эпидемиология

Частота разрывов АГОА составляет 0,9 на 100000 у мужчин и 1,0 на 100000 у женщин, а количество расслоений 3,2 на 100000 для мужчин и для женщин (Svensil S. et al., 1996).

Факторы и группы риска

Факторами риска разрыва аневризмы аорты являются:

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническая картина заболевания (симптомы и синдромы)

Клиническая картина разрыва аорты без расслоения ее стенок складывается из трех симптомов: боли; кровотечения; сдавливания излившейся кровью окружающих органов.

Клиническая картина расслаивающей аневризмы грудной аорты характеризуется (В. С. Смоленский, 1964 г):

1) быстро нарастающей очень сильной болью с широкой сферой иррадиации и наклонностью к миграции;

2) появлением синюшности, одышки, бледности, двигательного беспокойства;

3) расширением перкуторной зоны сосудистого пучка;

5) регистрацией на ЭКГ признаков острой коронарной недостаточности;

6) нарастанием расширения тени аорты при рентгеновском исследовании;

7) возникновением симптомов недостаточности кровоснабжения головного мозга;

8) различием пульса на руках;

9) болями в межлопаточном пространстве и по ходу позвоночника;

10) нарастающей анемией;

11) болями в эпигастрии и пояснице;

12) появлением вялого парапареза и расстройства чувствительности на ногах.

В клиническом течении этого заболевания выделяются два этапа. Первый этап соответствует разрыву интимы аорты, образованию внутристеночной гематомы и началу расслоения. Второй этап характеризуется полным разрывом стенки аорты с последующим кровотечением и смертью.

Кроме того, различают три формы течения:

острую — ведущую к смерти в течение нескольких часов, дней (1-2);

подострую — от нескольких дней до 3-4 недель;

хроническую — время процесса определяется месяцами.

Для острой формы характерны боли за грудиной, в спине, эпигастриальной области. Волнообразное течение боли указывает на продолжающееся расслоение. Боль может быть мигрирующей, постепенно распространяться по спине, вдоль позвоночника. АД в начале приступа может быть высоким, затем постепенно понижаться, в некоторых случаях возможен шок. При I и II типах РА часто развивается аортальная недостаточность с низким диастолическим АД, систолодиастолическим шумом над аортой, быстро прогрессирующей сердечной недостаточностью. Часто выявляются асимметрия пульса на руках и ногах, гемипарезы, параплегии.

Хроническая форма РА характеризуется в первую очередь картиной острого расслоения в анамнезе. При аускультации обнаруживается систолический или систолодиастолический шум над аортой. Подтверждением прошедшей катастрофы являются данные инструментального исследования.

Самым характерным проявлением расслаивающей аневризмы аорты является внезапное начало заболевания. Некоторые характеристики боли могут помочь отличить расслаивающую аневризму от других заболеваний, прежде всего от инфаркта миокарда. Внезапно возникшая сильнейшая боль обычно свидетельствует о расслаивающей аневризме; она имеет место у 90 % больных. По их описанию, боль разрывающего или растягивающего характера локализуется в передних отделах грудной клетки и распространяется на спину. В большинстве случаев она очень сильная с самого начала и продолжается непрерывно, мигрируя в ряде случаев по ходу расслоения. Напротив, боль при инфаркте миокарда развивается по нарастающей и часто описывается как ощущение сдавления или раздавливания.

При ятрогенном расслоении клиническая картина может не соответствовать вышеописанной. Резкая боль возможна с меньшей вероятностью, и, скорее всего, она не будет мигрировать. Безболевое расслоение особенно часто бывает ятрогенным по природе и сопровождается ишемией и гипотонией.

При физикальном исследовании больной с расслаивающей аневризмой аорты может выглядеть, как шоковый. Однако более чем у половины пациентов с дистальным расслоением артериальное давление повышено. Гипотония указывает на тампонаду перикарда (разрыв в полость перикарда), разрыв в плевральную или брюшную полости или окклюзию плечевых артерий, приводящую к ложной гипотонии. Отсутствие периферического пульса является важной подсказкой в диагностике расслаивающей аневризмы аорты. Этот симптом наблюдается примерно в половине случаев проксимального расслоения и указывает на вовлечение плечеголовных сосудов. При дистальном расслоении только у 1/6 больных имеет место ослабление периферического пульса.

Остро возникшая аортальная недостаточность отмечается у 50 % больных с проксимальным расслоением и может быть связана с простым расширением кольца аорты или истинным разрывом створок аортального клапана. Тампонада сердца и появление плеврального выпота — признаки возможного разрыва расслаивающей аневризмы. Они предвещают неблагоприятный исход и должны тщательно проверяться. Появление плеврального выпота, чаще всего слева, может быть следствием как разрыва в полость плевры, так и пропотевания жидкости из аорты в результате воспалительной реакции на расслоение.

Дополнительными признаками могут быть синдром Горнера, вызванный сдавлением шейного симпатического ганглия, крапчатость фланков живота, что указывает на разрыв аневризмы в ретроперитонеальную клетчатку, и инфаркт миокарда при распространении расслоения на коронарные артерии. Чаще всего поражается правая коронарная артерия. Инфаркт миокарда возникает у 1–2 % людей с расслаивающей аневризмой аорты. Ишемия или инфаркт кишки возникают менее чем у 1 % больных. При дистальном расслоении можно столкнуться с тяжелой гипертензией (до 160 мм рт.ст.). Она может быть связана с ишемией почек. Гипотензия — грозный симптом, определяемый примерно у 1/5 больных с расслоением восходящей части грудной аорты. Он указывает на внешний разрыв или тампонаду перикарда.

Менее типичными проявлениями расслаивающей аневризмы аорты являются паралич голосовых связок из-за сдавления возвратного гортанного нерва, сдавление легочных артерий расширяющейся аортой и полная поперечная блокада сердца при распространении гематомы в область атриовентрикулярного узла. Имеются сообщения о кровохарканьи из-за разрыва в бронхиальное дерево и кровавой рвоте из-за прорыва в пищевод.

Диагностика

Рентгенограмма грудной клетки интерпретируется как нормальная во время первоначальной оценки у 9-40% пациентов с аортальным разрывом. Вместе с тем существует, по крайней мере, пятнадцать отличных признаков тупой травмы аорты. К сожалению, ни один из этих признаков не является достаточно чувствительным, специфичным или прогностическим для разрыва аорты.

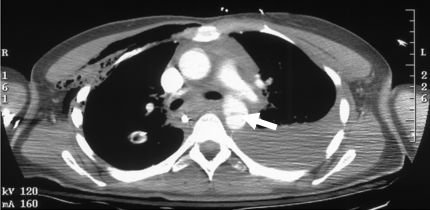

Компьютерная томография стала стандартным исследованием в диагностике разрыва аорты. Ее преимущества перед другими сложными методами исследования включают широкую доступность, скорость, чувствительность, разумную стоимость и простоту интерпретации. Признаками разрыва аорты являются утолщение стенки, выход контраста за пределы тени аорты, (парааортальная гематома), тромбы, псевдоаневризма.

Компьютерная томография. Формирование псевдоаневризмы

Чувствительность и прогностическая ценность компьютерной томографии близка к 100%.

ЯМР-томография обеспечивает превосходные изображения сосудистых структур, особенно грудной аорты. Ее полезность в диагностике острых разрывов аорты высока, однако, использование ЯМР-томографии в остром периоде не оправдано, так как время, требуемое для построения изображений достаточно большое.

Дифференциальный диагноз

ИМ • Приступ стенокардии • ТЭЛА • Пневмония • Плеврит • Перикардит • Пневмоторакс • Острый панкреатит • Перфорация язвы желудка или двенадцатиперстной кишки (редко).

Лечение

Целью медикаментозной терапии является предотвращение дальнейшего расслоения и наружного разрыва аорты. Пациентам без острой левожелудочковой недостаточности рекомендуется снизить сократимость миокарда, частоту сердечных сокращений и артериальное давление до минимально возможных значений, поскольку еще обеспечивается перфузия жизненно важных органов, находятся под контролем мочеотделение и функции центральной нервной системы.

Классической медикаментозной комбинацией является одновременная инфузия нитропруссида натрия с β-адреноблокатором (пропранолол, эсмолол, лабеталол). Триметафан также эффективно снижает артериальное давление и сократимость миокарда, но он считается препаратом второго порядка, поскольку в связи с его приемом может развиться тахифилаксия. В случае противопоказанийприйома β-адреноблокаторов могут быть использованы внутривенные формы блокаторов кальциевых каналов(нифедипин).

Второй целью медикаментозной терапии на дооперационном этапе является адекватное обезболивание. Боль при РА очень интенсивная и требует введения наркотических анальгетиков. Боль, которая не снимается, является признаком продолжающегося расслоения и являются показанием к ургентному оперативному вмешательству.

Хирургическое лечение РА имеет целью предотвращения разрыва или развития тампонады сердца и должно быть выполнено без промедления, даже при наличии острого поражения аортального клапана или коронарной недостаточности. Надо подчеркнуть, что только своевременная хирургическая коррекция позволяет спасти значительную часть больных с РА (Ernst Weigang, 2008).

Рекомендации для хирургического лечения больных с аневризмой грудного отдела аорты (John A. Elefteriades, 2008; Panagiotis Hountis et al., 2009).

1. Разрыв.

3. Симптоматические состояния:

4. Максимальные размеры (см):

Показаниями к ургентному оперативному вмешательству являются: расслоение восходящей аорты, острая сердечная недостаточность, признаки наружного разрыва (гемоперикард, гемоторакс), нарушение кровотока по ветвям аорты, признаки прогрессирования расслоения (боль, которая не проходит, увеличение размеров аневризмы). При I типе расслоения, не требующем протезирование дуги аорты, и II типе выполняются следующие операции. Операция Бенталла-де Боно заключается в высечение аортального клапана, протезировании аортального клапана и восходящей аорты (со стороны интимы) одним комбинированным протезом с ре-имплантацией коронарных сосудов в протез. В случае минимальной аортальной недостаточности или когда удается сохранить клапан путем пластической операции, выполняетсясупракоронарное протезирование восходящей аорты. Обе операции длительные, трудоемкие и выполняются в условиях искусственного кровообращения. Для них типичны большие кровопотери. Особенно тщательно при этих операциях требуется проводить защиту миокарда, используя стандартные солевые кардиоплегические растворы и альтернативные методики кардиоплегии – кровяная и с перфтораном. Пациент охлаждается до температуры 24-26 С, что в сочетании с большой кровопотерей и длительным искусственным кровообращением дает большое число осложнений после операции, в том числе развитие ДВС (Ситар Л.Л., Слета А.А., 2003).

Длительная перфузия, полная остановка кровообращения и ретроградная перфузия негативно влияют нафункции центральной нервной системы, приводя к различным осложнениям в послеоперационном периоде, от незначительной энцефалопатии до глубокой комы и отека мозга. Для коррекции этих состояний используютсимптоматическую терапию, подобную к медикаментозной защите головного мозга при операциях с ретроградной перфузией. При коррекции расслоения нисходящей грудной аорты (III тип расслоения) выполняется протезирование аорты с ре-имплантацией межреберных сосудов в протез. Это самые тяжелые операции. Их особенностью является наложение шунта в обход места протезирования аорты с полной остановки кровообращения на время его наложения с ретроградной перфузией головного мозга и также гипотермией до 12-14 С. Для обеспечения хирургического доступа (боковой, а не срединный, как в предыдущих случаях), выполняется интубация одного легкого, требуется защита головного мозга, органов грудной и брюшной полости, которые кровоснабжаются из выделенного участка аорты.

Большой проблемой является острая почечная недостаточность в раннем послеоперационном периоде, которая развивается, как правило, у пациентов с отхождением одной почечной артерии от ложного канала аневризмы аорты, и требует экстренного хирургического вмешательства прицельно на сосудах почки. Дляпациентов с протезированием нисходящей аорты типичными являются длительная паралитическая кишечная непроходимость, обусловленная длительной гипоперфузией в операционной, острый панкреатит и ишемический гепатит. Эти состояния также довольно трудно поддаются коррекции.

Интересно отметить, что показания к оперативному вмешательству при расслоении нисходящей аортыодновременно являются и факторами высокой операционной летальности. Так, ожидаемая летальность в этих случаях составляет 75%, поэтому и реальная летальность также остается высокой. Лечение неосложненных РА нисходящей аорты, как правило, терапевтическое. В течение 48-72 часов пациентам проводится инфузия нитропруссида натрия и β-адреноблокатора, после чего они переводятся на таблетированную антигипертензивную терапию. В целом ранняя диагностика и своевременное адекватное лечение пациентов с РА является трудным и ответственным заданием для врачей различных специальностей и требуют глубоких профессиональных знаний и навыков (Ситар Л.Л., Слета А.А., 2003).